清中后期生員入學年齡新探

——讀翁心存輯生員名冊兩種

葉 鵬

(復旦大學 歷史地理研究中心,上海 200433)

明清社會已形成普遍的科考風氣,家族多有意愿與動力支持子弟讀書進學,考取生員,成為下層紳士(1)本文采用張仲禮的分類:生員為初級功名,屬下層紳士;貢生、舉人、進士為高級功名,屬上層紳士。Chung-li Chang,The Chinese Gentry :Studies on Their Role in 19th-Century Chinese Society,Seattle:University of Washington Press,1955,pp.6-7.,以“保身家”,力求不發生向下流動。(2)蔣勤:《清代石倉闕氏的科舉參與和文武之道》,《社會》2018年第5期。這一群體在地方上起到了維系社會秩序、傳播文教知識、溝通官府與民間等作用,但其規模究竟多大目前尚無定論。生員總量多寡,不僅對理解其在地域社會中的影響力有重要幫助,同時還是前人估算識字率的主要依據,對把握社會整體文化發展水平頗有助益(3)Evelyn Rawski,Education and Popular Literacy in Ch’ing China,Ann Arbor:University of Michigan Press,1979,pp.95-97;徐毅、[荷]范禮文(Bas van Leeuwen):《19世紀中國大眾識字率的再估算》,《清史論叢》2013年號,中國廣播電視大學出版社2013年版,第240—247頁。,可謂社會文化史中的一個關鍵問題。

以往研究的經典方法是以科考頻次、學額數字、生員平均入學年齡、平均壽命等指標進行綜合評估。(4)Chung-li Chang,The Chinese Gentry :Studies on Their Role in 19th-Century Chinese Society,pp.71-72.考試頻次、各地學額及其變動載在各版《學政全書》與方志中,考訂較易。而生員的平均進學年齡與平均壽命則需經過復雜推演,針對前者,目前學界主要依靠傳記資料,形成了生員平均19—20歲入學(下文簡稱為“19歲說”)或平均23—24歲入學(下文簡稱為“24歲說”)兩種觀點,二者互為補充,但因研究樣本較少,結論尚需推敲。本文利用新見道光朝生員名冊資料《粵東校士錄》與《西江校士錄》,進行細致統計,希望提供新的估值,以期推進相關問題的討論。

一、以往學者的估算方法與資料

傳統中國盛行神童故事,對早歲中式有著執迷追求,廣為流傳的《神童詩》中便有“待看十五六,一舉便登科”的說法。(5)《繪圖注釋神童詩》,復旦大學圖書館藏,民國錦章書局刻本,第3頁a。而另一種極端是,科舉時代皓首窮經者比比皆然,“垂老不獲一衿者”并不少見。(6)《清世宗實錄》卷17,雍正二年三月初一日,《清實錄》第7冊,中華書局1986年版,第282—283頁。那么,清代人大約多少歲可以考中秀才?個案描述難以說明總體狀況,必須采用科學的統計方法才能接近事實。

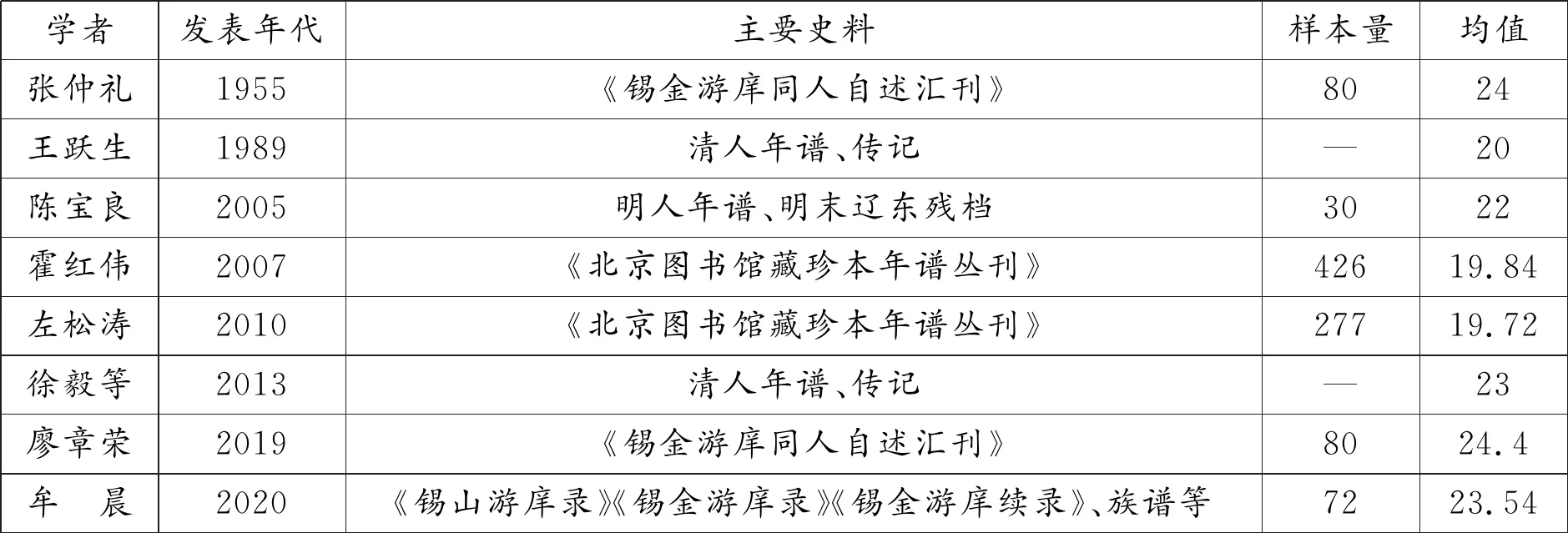

20世紀50年代張仲禮便依據《錫金游庠同人自述匯刊》(下文簡稱《匯刊》)的80篇自傳,算出清末無錫、金匱兩縣士子平均24歲入學。(7)Chung-li Chang,The Chinese Gentry :Studies on Their Role in 19th-Century Chinese Society,pp.95-96.該研究早年影響力集中于海外,結論得到了廣泛認可與沿用。(8)Robert Mortimer Marsh,The Mandarins:the Circulation of Elites in China,1600-1900,New York:The Free Press of Glencoe,1961,pp.79-81;Charles Price Ridley,Educational Theory and Practice in Late Imperial China:The Teaching of Writing as a Specific Case,PhD.Dissertation in Stanford University,1973,pp.151-152;Frederic Wakeman,The Fall of Imperial China,New York:The Free Press,1977,p.23;Benjamin A.Elman,A Cultural History of Civil Examinations in Late Imperial China,CA:University of California Press,2000,p.138.其中魏斐德(Frederic Wakeman)雖征引了張仲禮的研究,但生員進學年齡卻寫為21歲。直到上世紀80年代末,中國大陸其他學者方才開始關注此問題,王躍生認為清代考中秀才者以20歲左右為多,但并未征引可靠資料,估值只是作者從“所接觸到的清人年譜、傳記”中得到的大致印象(9)王躍生:《清代“生監”的人數計量及其社會構成》,《南開學報》1989年第1期;王躍生:《清代科舉人口研究》,《人口研究》1989年第3期。,難以令人信服。進入21世紀,先后有數位學者接續此項工作。陳寶良指出明末生員入學大體在22歲上下,然所據樣本僅30個,可信度較低。(10)陳寶良:《明代儒學生員與地方社會》,中國社會科學出版社2005年版,第196—216頁。霍紅偉利用了《北京圖書館藏珍本年譜叢刊》(下文簡稱《叢刊》)中的426種清人年譜,計算結果為19.84歲。(11)霍紅偉:《清代府州縣學研究》,北京大學博士學位論文,2007年,第175—177頁。左松濤同樣依據《叢刊》,在剔除捐納、武生、記載不詳等情況后,提取了277條數據,估值為19.72歲。他還指出《匯刊》局限于無錫、金匱,當地文化發達,競爭激烈,童生多次應試方能考中,當地生員入學自然偏晚。(12)左松濤:《清代生員的進學年齡》,《史學月刊》2010年第1期。徐毅等則大致將清中后期士子入學年齡定在23歲。(13)徐毅、[荷]范禮文(Bas van Leeuwen):《19世紀中國大眾識字率的再估算》,《清史論叢》2013年號,第240—247頁。近來也有學者繼續深耕江南,廖章榮重新梳理了《匯刊》數據,認為清末當地生員應在24.4歲入學。(14)廖章榮:《清末無錫、金匱兩縣生員研究——以〈錫金游庠同人自述匯刊〉為中心》,湖北大學碩士學位論文,2019年,第8—12頁。筆者也抄錄了《匯刊》中的全部數據,統計結果為24.29歲,這應是由于對個別未說明生年者入學年齡的推算方式不同所致。牟晨則將兩縣的幾部生員名錄與無錫五牧、錫山、禮社三支薛氏宗譜相匹配,得出該家族成員入學約在23.54歲,亦與張仲禮估算相近。(15)牟晨:《成功階梯的限制:清代無錫生員的來源與出路研究》,上海交通大學碩士學位論文,2020年,第9—10頁。前人研究結論見下頁表1。

總的看來,目前學界對于生員進學年齡大致有“19歲說”與“24歲說”兩種并不矛盾的意見。論者普遍認為文風越盛則競爭強度越大、入學越晚,“19歲說”基于全國范圍,而“24歲說”則集中于無錫、金匱兩地,二者差值在這一邏輯中是自洽的。不過,以往研究所據核心資料并非毫無破綻,下面分別剖析之。

持“19歲說”者主要利用《叢刊》進行估算,問題在于其所收年譜譜主大多出身名門望族,或自身文化水平較高,入學自然偏早。如霍紅偉選取的426個樣本中,有舉人以上功名者多達249名,占比58.45%,遠高于正常比例。(16)若包括貢生在內,則《叢刊》中有高級功名者比例高達72.07%。明代鄉試錄取率由6%逐漸下降至2%左右,大致不足4%,清代官方額定錄取率多在3.33%—6.67%之間,部分大省的實際錄取率甚至不足1%,即便多年累加,有高級功名者在全體人口中占比也是極低的。參見郭培貴:《明代科舉各級考試的規模及其錄取率》,《史學月刊》2006年第12期;郭文安:《明代鄉試錄取率考述》,《武漢大學學報》2016年第6期;鄒燕妮:《清代江南鄉試研究》,湖南大學碩士學位論文,2016年。樣本的分布也不均衡,左松濤利用的樣本在時間尺度上前少后多,順康雍三朝92年共71人,道咸同光四朝85年則有122人。區域對比更為明顯,最少者如奉天僅1人,而江蘇則有69人。進行時間、空間上的區分后,單個時空截面的數據低至個位數甚至空缺,這便消解了樣本數量上的優勢。

表1 前人研究情況一覽

持“24歲說”者基本圍繞《匯刊》展開研究。該文獻刊印于1933年,所載傳主均為當時仍在世者,楊志濂生于咸豐二年(1852)最為年長,已81歲高齡,最年輕者如生于光緒十年(1884)的孫觀圻亦年近半百,大量已過世者未能收錄其中。不僅如此,《匯刊》中有高級功名者比例為14%(17)牟晨的研究樣本中,有高級功名者為10人,占13.89%,與《匯刊》相近。此外,南匯縣有一份1927年刊印的耆老“重游泮水”唱和集,共載24人,入學年齡平均為23.33歲,但未說明是否考取高級功名,僅供參考。第一屆南匯耆老會編:《(南匯)泮宮話舊錄》,上海圖書館藏,民國十五年鉛印本。,由于所載人物多在光緒末年入學,許多新進生員尚未考中鄉會試,或早已無意科場,甚至轉而出洋留學,該群體中有能力考取舉人、進士者尚不止此數。

上述研究的問題在于傳記資料過于零散,無法保證樣本結構與歷史實際相近,結論可靠性難免減弱。(18)陳寶良計算了12份明人年譜、行狀,結果為平均18歲入學,又利用遼東殘檔《明信牌檔》丙類第353號所載18人,算得平均入學在26歲,總體均值則為22歲。遼東殘檔所載人員出身相對隨機,而12份年譜多來自所謂“神童”,或如張居正、徐光啟等名流,統計結果自然偏低。另一方面,從研究邏輯上看,若承認個人文化水平越高便可能越早入學,則以往研究所持童試競爭愈激烈則入學愈晚的看法仍應斟酌。總之,先行研究樣本總量偏少、樣本代表性不足、研究邏輯亦可商榷,因而重新估算清代生員的進學年齡依然頗有必要。

二、翁心存督學與生員名冊的編纂

“諸生懷抱利器,達則名顯于廟廊,窮則名湮于蓬蓽”(19)羅嘉蓉:《國朝東莞題名錄序》,蘇澤東輯:《國朝東莞題名錄》,陳建華、曹淳亮主編:《廣州大典》第207冊,廣州出版社2015年版,第481頁。,除少數有文集、傳記存世者,大部分生員一生籍籍無名,甚至未留下任何記錄。幸運的是,隨著近年來地方文獻挖掘工作次第展開,越來越多生員相關文獻得以為人所知,本文即主要利用翁心存所輯《粵東校士錄》《西江校士錄》開展研究。(20)翁心存輯:《粵東校士錄》,中國國家圖書館藏,清抄本;《西江校士錄》,中國國家圖書館藏,清抄本。

翁心存(1791—1862),江蘇常熟人,道光二年(1822)進士,即放福建試差,六年至八年間督學廣東,十二年充四川鄉試正考官,十三年至十四年間任江西學政,十五年典試浙江,旋授奉天府府丞兼學政,十七年返京。(21)翁同書等:《先文端公行述》,《翁心存日記》第4冊,中華書局2011年版,第1844頁。十余年中,翁氏多次外放學差、試差,衡文校士經驗可謂豐富。

翁心存任廣東學政,前后凡三年,遍歷全省兩周,完成了額定任務。而督學江西則不足兩年,這是因為道光十二年(1832)底原江西學政鄭瑞玉被參“平日吸食鴉片煙”,考試又多有違例,不能繼續任職(22)《清宣宗實錄》卷226,道光十二年十一月十七日,《清實錄》第36冊,第370頁。,翁氏彼時剛完成四川試差,“以前政鄭朗若[如]前輩被劾故”(23)鄭瑞玉字朗如,此處訛作朗若,日記其他部分均作朗如。翁心存:《翁心存日記》第1冊,道光十二年,第77頁。,中途接任。當年補辦正科鄉試,七至十月鄭瑞玉均在省城助理鄉闈,至十月中旬方才出棚,次年正月翁心存到任后,“尚有南安、贛州、南康、九江、饒州、廣信六府未經歲試”,而距下屆鄉試開考已不足兩年,時間緊迫,遂奏請將位置偏遠的南安、贛州兩府改為歲科并考(24)翁心存:《奏為考試期迫援照成例請將南安贛州兩府暫行歲科并考由》,道光十三年一月二十八日,臺北故宮博物院藏軍機處檔折件(下文簡稱“故宮錄副”),文獻編號:062615。,不久獲允。(25)《清宣宗實錄》卷232,道光十三年二月二十四日,《清實錄》第36冊,第476頁。清代學政一般先辦歲試再行科試,三年中周歷全省兩遍,如省域過大,也可將某些州府靈活改為歲科并試,如廣東高州、廉州、雷州、瓊州四府距省遙遠,甚至遠隔海峽,便慣例均為歲科連考。(26)翁心存:《恭報考試情形》,道光七年七月二十六日,故宮錄副,文獻編號:056706總體計之,翁心存在廣東13個府州共辦院試26場,在江西14個府州則開展了6場歲試、14場科試。

生員資料多散見于族譜、碑傳,方志大多無載,僅少數鄉鎮志或新開發州縣方志才偶有記錄生員姓名。記錄科舉中式者信息相對系統的資料是題名文獻。明清時期,鄉會試結束后官方會主持刊印題名錄(27)杜受田等纂:《欽定科場條例》卷44《揭曉》,《故宮珍本叢刊》第337冊,海南出版社2000年版,第109—117頁。,甚至刻諸石碑。受其影響,童試題名文獻在清中后期逐漸增多,大致分為履歷、名錄與名冊三類:履歷以個人為主體,除姓名、籍貫外,還有年齒、行輩、三代、師承、專經、住址等豐富內容,也稱齒錄;名錄則基本只記錄中式者的姓名、籍貫等簡要信息;《粵東校士錄》《西江校士錄》的格式與一般名錄相似,屬羅列式編排,內容上較名錄豐富,又較履歷簡略,故本文稱之為名冊,以示區別。乾嘉以降,大量地方士人熱衷于發掘鄉土掌故,收集整理各科黌案,配合學校檔案、地方文獻等予以考訂,匯編某地(多為縣域,少數府域或者市鎮)歷次院試錄取者姓名,題作“采芹錄”“諸生譜”等等,此風氣尤以江南為盛。翁心存出身常熟世家,當地有《皇明虞陽采芹錄》《國朝虞陽科名錄》等名錄傳世(28)佚名輯:《皇明虞陽采芹錄》,《稀見明史史籍輯存》第19冊,線裝書局2003年版;王元鐘輯:《國朝虞陽科名錄》,復旦大學圖書館藏,清道光三十年刻本。,翁心存自己也曾編纂過《常熟翁氏入泮同登錄》(29)翁心存、翁同龢輯:《常熟翁氏入泮同登錄》,中國國家圖書館藏,清抄本。,可以想見,江南地區重視功名、好編名錄之風,無疑會對其編纂粵、贛兩省生員名冊產生積極影響。

清代有著頗為發達的文書行政系統,童生從報考到發榜的全過程均留有相應文書,嘉慶《大清會典》載:

童生考試,以同考五人互保、廩生認保出結。府州縣試查照格眼冊式,令童生親填年貌、籍貫、三代、認保姓名,并各結狀,黏送府州縣。試畢,造冊申送學政。(30)嘉慶《欽定大清會典》卷25《禮部七·儀制清吏司六》,《大清五朝會典》第12冊,線裝書局2006年版,第282頁。

可見,童生報考時即應詳細說明個人情況,與各種保結文書相匹配,經州縣官匯總造冊,送交學政,既作為點名依據,又兼防止冒頂作弊的功能。院試取進生員后發榜,或刊印名單下發,稱“黌案”,學政考完一府便應將黌案“速行發學”(31)恭阿拉等纂:《欽定學政全書》卷16《學政關防》,《故宮珍本叢刊》第334冊,第344頁。,在全部考試結束后,還需依據各類冊籍,將新進生員的信息填入學冊,與部分試卷一道送交禮部查驗。零散的科舉憑單、票據是生員信息進入文書行政系統的首個環節,這些信息以不同形式被保存了下來。

而清代學政為應對上級考核或自留備忘,也多有記錄考情的習慣,抄錄考生信息并非怪事。如朱逌然任湖南學政時,便登記了所考核教官、書院學生的年齒。(32)朱逌然:《使湘日記》,光緒三年三月二十五日,《續編清代稿鈔本》第53冊,廣東人民出版社2009年版,第665—667頁。同為湖南學政,江標則在日記中留有部分考生檔案,內容頗為詳盡,除籍貫、年齒、行輩外還記錄了三代信息。(33)江標:《笘誃日記》,《國家圖書館藏抄稿本日記選編》第42冊,國家圖書館出版社2015年版,第505—700頁。僅記錄姓名的情況更加常見,茲不贅舉。類似的各類簿冊,在清代官員日常生活與社會交往中扮演了重要角色,孫毓汶督學福建時便另置簿冊專門記錄來訪官僚信息;(34)孫毓汶:《使閩日記》,同治十一年三月十八日,《孫毓汶日記信稿奏折》,鳳凰出版社2018年版,第69頁。翁心存曾給其子翁同書建議,對各州縣來訪者“可隨手記其名字、行第、籍貫、出身,此中亦可留心人材也。”(35)翁心存:《試差事宜》,《翁心存詩文集》,鳳凰出版社2013年版,第1063頁。按,此冊作于道光二十三年翁同書即將典試廣東之時。可以說,翁心存所輯生員名冊正是其督學粵、贛的重要見證。

當然,這兩份名冊發揮的主要還是備忘功能,從后續利用情況看,其確實未被束之高閣。其一,生員名冊在翁心存日常生活中被當做禮物或重要工具書,道光九年(1829)時他曾謄錄副本贈予蔡世松(36)翁心存:《翁心存日記》第1冊,道光九年元月十九日,第67頁。,道光十七年(1837)又曾大發感嘆,“(盧)七橋寄粵東題名來,閱之,梁生國琮竟掄元,可喜也,余則不甚知。余舊有《校士錄》一冊,在南中,無從核對耳。”(37)翁心存:《翁心存日記》第1冊,道光十七年十月廿三日,第290—291頁。其二,翁心存對這兩套名冊頗為著意,多有翻檢,圈點標記了當中考取高級功名者信息,且夾有多張簽條,最晚的是咸豐二年廣東鄉試文舉人題名,可見其一直關注所取生員動態。其三,《粵東校士錄》應有傳抄,成為部分地區修志參考,如光緒《廣州府志》黃子高傳,即重點依據“翁校士錄”;(38)光緒《廣州府志》卷131《列傳二十》,《中國方志叢書》,(臺灣)成文出版社1966年版,第333頁。宣統《番禺縣志》中樊封傳,稱其經翁心存考試,“原原本本刊入校士錄”(39)宣統《番禺縣續志》卷26《人物志九》,《中國地方志集成·廣東府縣志輯》第7冊,上海書店出版社2003年版,第341頁。,亦是編寫傳記的依據。

清代學政為彰顯崇文重道,會挑選科場時文匯編成書,稱之“校士錄”或“課士錄”(40)翁心存還輯錄過《學海堂丁亥課士錄》,雖名為“課士錄”,實則也是名錄而非文編。翁心存輯:《學海堂丁亥課士錄》,《廣州大典》第208冊,第209—221頁。,這類文獻重在介紹八股文章,對生員信息記之甚少。而通過上述梳理可知,翁心存作為學政能輕松接觸到應試者年齒信息,有興趣亦有條件編纂生員名冊,雖定名為校士錄,實則生動展現了清中后期粵、贛兩省的生員考校與童試錄取情形。

三、生員名冊所見生員平均入學年齡

按清中后期規制,學政主持的院試“三年兩考”,針對生員的歲試(生員考核考試)、科試(鄉試資格考試)大體隔年舉行,童試則附歲科試后分別舉辦,在考試程序、錄取標準上兩場童試并無差別(41)以歲試為例,完整的院試包含生童經古場、文生員考試、文童考試、武生員考試、武童考試等幾個部分,科試除了不再進行武試外基本相同,此外偶爾還需進行拔貢、錄遺等考試。參見李世愉、胡平:《中國科舉制度通史·清代卷》上冊,上海人民出版社2015年版,第12—60頁。,故本文將歲科兩考所附童試數據合并計算,不作特別區分。應當說明的是,《粵東校士錄》《西江校士錄》反映了整個院試的辦理情況,有過半篇幅載錄生員考校成績,包括各官學全體一二等生員及部分三等生員姓名,同樣附記年齒、功名、任官等內容,因與本文主旨無關,暫不討論。下面首先對史料情況作一定說明,再進行描述性統計,最后利用旁證資料予以驗證、補充。

(一)文獻概況

《粵東校士錄》,抄本兩冊,封面題“粵東校士錄上,歲試”“粵東校士錄下,科試”,共546面,夾有多份鄉試題名與履歷單。該冊記錄了道光六年(1826)至八年間廣東全省文武生員錄取名單,包括99所官學,共有新進附學文生員2686人(歲試1340人、科試1346人),武生員1232人。除文生員勞愛之(開平縣科試)年齡缺失外,其余3917人記錄完整。每人名下以小字標注年齡、功名、任官信息。

《西江校士錄》,抄本一冊,封面題書名,共211面,首頁抄錄了道光二十四年(1844)江西鄉試取中部分人員,另夾有數份履歷。翁心存接任江西學政時歲試業已過半,故本冊所載僅及實際巡考州縣。武童試僅歲試開考,科試時不考(42)李世愉、胡平:《中國科舉制度通史·清代卷》下冊,第531頁。,故該冊只記6場武童試。內容涉及92所官學,共計新進文生員1944人(歲試584人、科試1360人),武生員525人。其中文生員馮希、劉元會、江文齊(俱都昌縣歲試)年齡缺載,其余2466人信息完整。該名冊標注簡單,但年齒信息仍較齊整。

毋庸置疑,名冊中的信息是足夠可靠的,以《粵東校士錄》為例:首先,翁心存督學廣東期間有《粵東校士日錄》一書,乃道光六年巡考肇慶府、羅定州時所記,其中考試情形與《粵東校士錄》可以一一對應。(43)翁心存輯:《粵東校士日錄》,中國國家圖書館藏,清抄本,第29—31頁、第68頁;翁心存輯:《粵東校士錄》,第58—70頁、第113頁。其次,鄉試錄中所載年齒亦可互證,如道光二十四年廣東鄉試第10名黃沅澧,時年45歲(44)《道光二十四年甲辰恩科廣東鄉試錄》,《廣州大典》第205冊,第389頁。,他在道光六年入廣州府學時登記正是27歲。(45)翁心存輯:《粵東校士錄》,第17頁。再次,廣東另兩部生員名錄也可匹配,細微差別如道光六年歲試嘉應州第7名鐘德昭,在《嘉應采芹錄》中名列第2,第11名黃鼎勛則記作“黃倬漢”;(46)張樸樓輯:《嘉應采芹錄》,上海圖書館藏,清光緒十二年刻本,第20頁;翁心存輯:《粵東校士錄》,第17頁。同是此年歲考,東莞縣第2名羅泰鑫在《東莞庠士錄》中作“羅澍鑫”,第3名葉煥垣則記為第4名。(47)張瓚輯:《東莞庠士錄》,《廣州大典》第207冊,第702頁;翁心存輯:《粵東校士錄》,第126頁。這兩份名錄編纂于清末,其資料依據地方檔冊、黌案,而除上述差異外,其余人名、排序完全相同,更可印證《粵東校士錄》之可信。

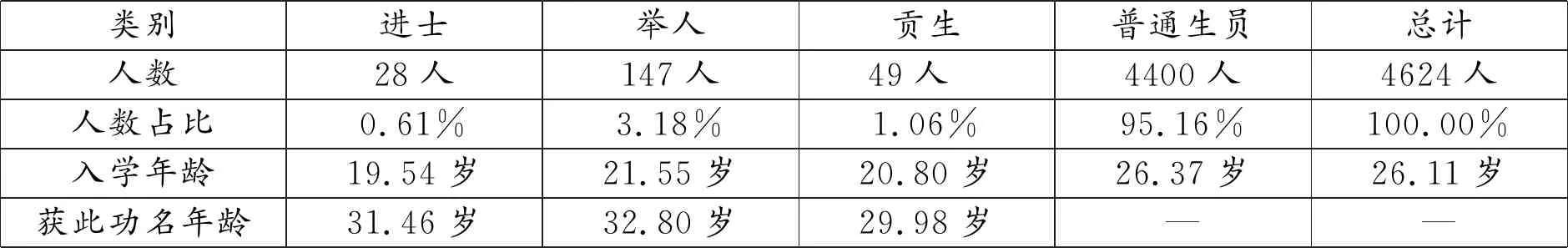

(二)文武生員的入學年齡

張仲禮曾以5歲為一組考察了生員入學年齡的分布狀態,發現21—25歲年齡組占比最高,約44%。(48)Chung-li Chang,The Chinese Gentry :Studies on Their Role in 19th-Century Chinese Society,pp.95-96.而在利用《叢刊》的研究中,16—20歲年齡組比重超過半數,15歲以下的人數甚至也占10%左右。這兩類研究樣本90%集中于占比較高的前三個年齡組,而本文數據比例最高組僅35.17%,且有超過20%以上人員分散于占比后六位各組中,尤其35歲以上者接近8%,遠大于以往1%左右的比例。無論《匯刊》或《叢刊》,所載人員均不超過40歲,但本文數據中,年齡最大者為95歲,即便剔除恩賞功名的兩位耄耋老童生(49)分別為嘉應州廖漸逵(92歲入學、94歲賜檢討)與順德縣梁履端(95歲入學、97歲賜編修)。也仍有85歲入學者,且上四分位數、中位數、下四分位數及標準差均大于《匯刊》《叢刊》數據,這說明本文文試數據不僅整體數值較高,且分布相對均勻。經統計,文生員平均26.14歲入學,較以往“24歲說”還要大2歲以上。剔除極端值后降為26.11歲,差別不大。

武生員入學較早,以16—20歲年齡組占比最高,且30歲以下者達97.43%,反觀文生員在30歲后入學者仍有18.64%,二者差異一目了然。以往并無關于武生員入學年齡的專門研究,論者多將之等同于文生員入學年齡。經計算其平均值為21.84歲,遠低于文生員,這應是由于以“馬步射、弓刀石”為核心的武科考試看重身體素質,年輕者顯然更具優勢。文武生員入學年齡情況見下頁表2。

(三)影響入學年齡估值的主要因素

對生員個人而言,入學時間早晚受到經濟、社會、文化方方面面影響,細致考察生員名冊數據,可以找到與之相關的三種重要因素。

表2 各年齡組人數、比重與數據描述性統計

第一,院試考取名次。生員名冊中的人名排序應當就是實際錄取名次,但除南康、南安、贛州三府外,其余府學新進武生員均以籍貫集中編排,故只有84%的樣本可供參考。各名次的累積人數與學額數密切相關(50)清代學額規制府學20名、大學15名、中學12名、小學7—8名,在江浙、直隸等文化發達地區又有增加。恭阿拉等纂:《欽定學政全書》卷65《學額總例》,《故宮珍本叢刊》第335冊,第296—297頁。,文生員至20名、武生員至12名以后數量驟減,偏差較大。文試中名次靠前者入學年齡明顯偏小,而武生員錄取名次與年齡的關系不夠顯著,前12名入學年齡集中于21.6歲到22.14歲間,相對集中,12名之后的樣本較少、數值波動大,參考意義不足。分名次文武生員入學年齡見下頁圖1。

第二,后續功名情況。有學者指出能考取越高級功名者往往中式越早,清代進士平均中舉年齡(28.88歲)要比止步于舉人者(31.23歲)低將近3歲。(51)Qin Jiang,James Kai-sing Kung,“Social Mobility in Late Imperial China:Reconsidering the ‘Ladder of Success’ Hypothesis”,Modern China,Vol.47,No.5(2021),p.639.這一點不難得到驗證,本文數據中28名進士的中舉年齡為27.12歲,比僅有舉人功名者小5歲以上。此邏輯在童試層面同樣適用,就文生員而言,有高級功名者入學明顯早于普通生員,而進士入學年齡亦早于舉人、貢生。能否考取高級功名反映了文化水平高低,顯然個人能力愈強則入學、中式年齡愈小。當然我們也要警惕存在“幸存者偏差”,即越早入學者越有動力繼續應試,年紀較大者可能已無意參加鄉試,故而應當說越早入學者越有可能繼續考中更高級功名,較為妥當。不同功名獲得者入學年齡差異見下頁表3。

第三,地域差異。與以往研究印象相反,據本文觀察,并非文教越發達的地區入學越晚,不同區域尺度的估值都支持了這一判斷。先看省際差異,廣東文生員入學年齡(26.84歲)要比江西(25.18歲)高1.66歲,但清代江西進士1887人,廣東僅1013人,江西進士數幾乎是廣東的兩倍(52)江慶柏:《清朝進士題名錄》,中華書局2007年版。生員名冊所載進士比率江西(0.88%)也幾乎是廣東(0.48%)的兩倍。,考慮到清前中期二省人口相近(53)曹樹基:《中國人口史·清時期》,復旦大學出版社2000年版,第114—136頁、第190—209頁。,其文化差距顯而易見。再看省內差異,以學校為單位,入學年齡呈隨機分布狀態;以府域為單位,則文化發達地區入學反而更早。廣東“通省文風,以廣州為上,嘉應次之,肇高又次之,其余皆屬中平”(54)翁心存:《恭報考試情形》,道光七年七月二十六日,故宮錄副,文獻編號:056706。,在樣本超過100個的府州中,瓊州府(28.59歲)、潮州府(28.07歲)、惠州府(27.75歲)均值確實高于嘉應州(25.29歲)、廣州府(26.27歲)、肇慶府(26.52歲)、高州府(27.73歲)。

圖1 分名次文武生員入學年齡

表3 生員名冊所見不同功名獲得者的入學年齡差異

(四)官年現象對估算的影響

本文所用生員名冊反映的是考試登記年齡,傳記資料則一般記載實際年齡,二者有所差異。科舉時代中式年齡越小,日后仕途發展空間越大,虛報年齡的官年現象屢禁不止,除少數年齒過高者會加報歲數以求恩賞外,年輕舉子多將年紀報小,往往低于實年數歲。(55)張劍:《清代科舉文人官年與實年考論》,北京大學出版社2022年版。《匯刊》中記載了尤桐參加童試時虛報年齡的情形:

余以光緒癸未(九年,1883)受知于督學使者瑞安黃漱蘭侍郎體芳,補金匱縣博士弟子員。時廩保為徐頌遐表姊丈福庚,送冊結時,先生飭禮書填余之年齡為十四。(56)蔣士棟、丁福保編:《錫金游庠同人自述匯刊》,《無錫文庫》第2輯第18冊,鳳凰出版社2011年版,第207頁。

尤桐同治十一年(1872)時啟蒙,時年六歲,則光緒九年當是17歲,因廩保出面,得以虛報為14歲。清王朝始終缺乏足夠的技術手段,掌握個人生卒信息,只能寄希望于應試童生自主填報或他人擔保,這就為有心者提供了上下其手的空間。有學政曾上奏稱“考試童生多有冊內年歲甚幼,而其人實已至四五十歲不等者”(57)鐘蘭枝:《奏為遵旨體察剔除考試弊竇折》,乾隆二十九年七月十日,《宮中檔乾隆朝奏折》第22輯,臺北故宮博物院1982年版,第151頁。,正是官年現象的極端案例。

我們可以通過對比碑傳與兩份校士錄所載年齡,體會個中差異。桂文燿,廣東南海人,咸豐四年(1854)卒,時年48歲(58)陳灃:《江南淮海兵備道桂君墓志銘》,繆荃孫:《續碑傳集》卷35《道光朝監司二》,上海人民出版社2019年版,第1313—1315頁。,可反推其生于1807年,道光六年入學時為19歲,但登記僅17歲;(59)翁心存輯:《粵東校士錄》,第18頁。兩年后桂文燿中舉,登記年齡亦為19歲,實則已21歲。《道光八年戊子科廣東鄉試錄》,《廣州大典》第205冊,第360頁。朱夢元,江西貴溪人,同治六年(1867)卒,年55歲(60)張裕釗:《通政使司通政使朱公墓碑》,繆荃孫:《續碑傳集》卷17《內閣九卿》,第560—562頁。,則其當生于1812年,道光十三年(1833)入學時在21歲左右,而登記年齡僅為19歲。(61)翁心存輯:《西江校士錄》,第73頁。類似的例子還有不少,因此上述估算文生員平均26.14歲入學定是只少不多的。

(五)補充驗證

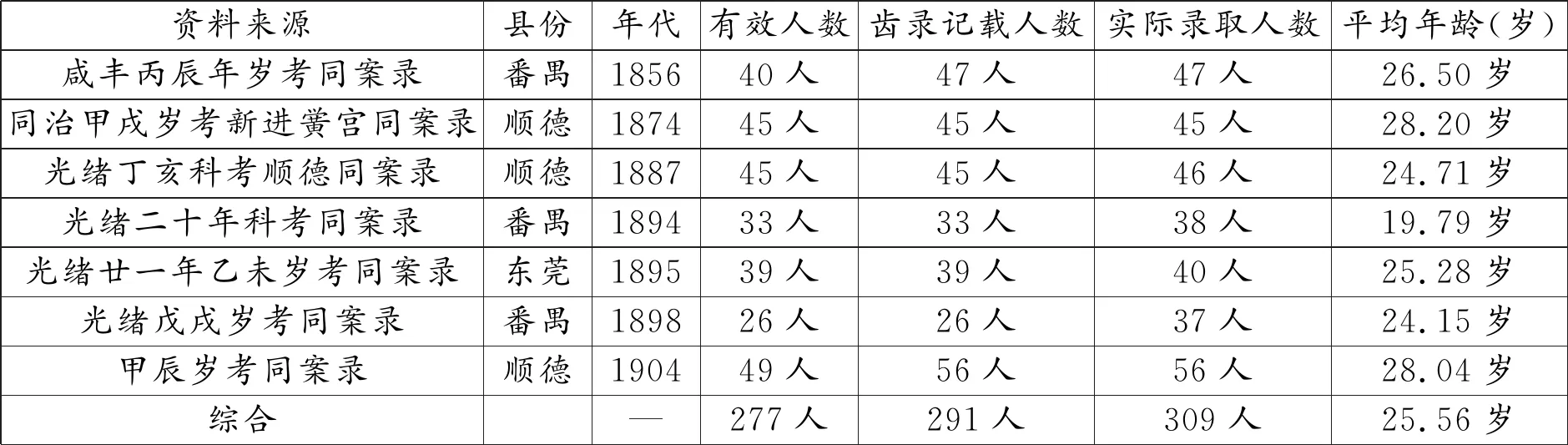

珠三角地區還有7份晚清的生員齒錄,內容詳實,載有年齒、三代信息。家族三代親屬中有人曾考取功名,會對后人的科舉成績產生積極影響(62)Ping-Ti Ho,The Ladder of Success in Imperial China,Aspects of Social Mobility,1368-1911,New York:Columbia University Press,1962,pp.107-125;Benjamin A.Elman,Civil Examination and Meritocracy in Late Imperial China,Cambridge:Harvard University Press,2013,pp.126-146.,反映在童試中便導致入學年齡偏低,如光緒二十年(1894)番禺縣科考,此年三分之一的入學者三代親屬擁有高級功名(63)當年錄取者多出身科舉大族,如陳肇愷(16歲)、陳肇溶(14歲)二人曾祖父均為陳仲良,何章華(18歲)、何章熊(13歲)均為何端義之曾孫,許炳璜(28歲)、許炳璈(19歲)、許炳蔚(19歲)同為許賡飏曾孫,梁慶鍇(20歲)、梁慶福(18歲)更是親兄弟。上述四個家族僅有梁氏未填三代功名,其余均為當地科舉望族,以陳氏為例:陳仲良舉人;肇愷祖父進士、父舉人、叔進士;肇溶祖父舉人、父生員。許氏更是世代簪纓,晚清名人許祥光、許應鏘、許應鑅、許應骙皆出于此,炳璈即應鑅子。此外,當年中式生員尚有多位家族勢力鼎盛,如潘元善(19歲)祖父即鹽商潘仕成。,較其他齒錄高出兩倍,這便導致了當年生員入學平均僅19.79歲的結果(見表4)。

表4 晚清珠三角地區生員齒錄所見生員入學年齡

這7部齒錄共記錄了277名新入學生員年齒,平均25.56歲,若剔除光緒二十年樣本則均值升為26.35歲,與上文預期相近。這一結果也提示我們,雖然咸同后有大規模學額增廣,但地方上的生員錄取情形沒有發生本質變化,此前估值依然適用。

結 語

張之洞認為士子大致“十八歲為附生,二十一歲為廩生,二十五歲為優貢、舉人,二十八歲為進士”(64)張之洞:《變通政治人才為先遵旨籌議折》,光緒二十七年五月二十七日,《張之洞全集》卷52《奏議五十二》,河北人民出版社1998年版,第1400頁。,此說可謂過于理想。上文考述表明,文生員平均26.14歲入學,武生員則為21.8歲,考中舉人、進士要遲至30歲以后,加之官年現象影響,實際年齡只會更大。廣東、江西兩省的科舉成績在全國處中游水平,由此歸納出的結論具有一定代表性,從本文樣本結構上看,文生員中考取高級功名者僅226人,占比4.89%,其中舉人177名(3.83%)、進士30名(0.65%),較以往更接近歷史實際,結論應當相對可靠。而影響入學早晚的因素中,個人文化水平最為關鍵,這一點反映在其入學名次及是否考取更高級功名上。地域文化發達程度與家族整體經濟、文化實力能夠影響考生文化水平,進而也對入學年齡發生作用,區域文化愈發達、家族勢力愈強則生員入學可能相對較早。

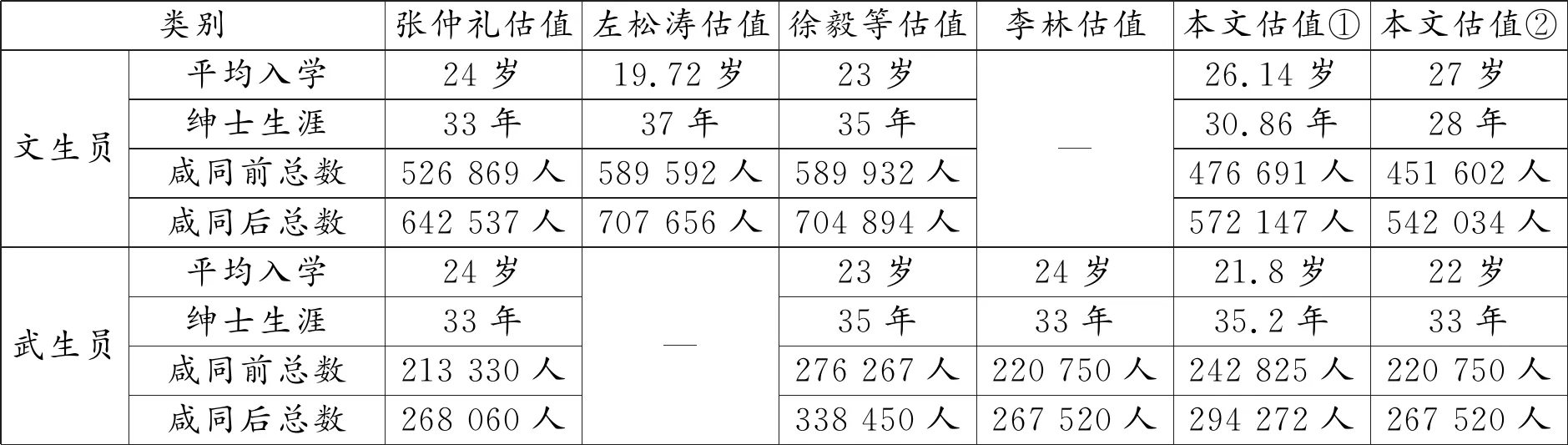

借助新估值還可以嘗試重新估算清中后期的生員總數。張仲禮預計生員平均壽命為57歲,有33年左右的紳士生涯,在此期間理論上會舉行22次文院試和11次武院試,故只要學額數量不變,減去生員自身被錄取的那一科院試,文生員以學額數乘以21倍、武生員乘以10倍,即可得到生員總數。咸同時期大規模增廣學額之前文生定額總數為25089名,后增至30113名,武生定額則從21233名增至26806名,張仲禮由此判斷紳士數量在晚清有大幅度增加。據本文估算,文生員在26歲以后入學,那么紳士生涯不足31年,而武生員紳士生涯增加到36年,故文生員數量較之前人研究最多降低23.4%,武生員則可能增加10%。當然,清代各地歲科試頻次并不穩定,每屆實際錄取人數也并非嚴格遵照定額,加之頻繁的開設恩科、因故停科,估算生員總量難免存在誤差,況且生員總數始終波動不定,本文提供的實際是盡量接近穩定值的估算結果(見表5)。

表5 清中后期生員總數估算結果

近年來隨著數字人文的興起,越來越多歷史學者致力于計量分析,但有一點不能被忽視:應確保統計所用樣本在結構分布上與歷史實際相吻合。否則僅采用某些特定資料,難免會出現誤差,這是我們開展量化研究時必須注意的方法論原則。