中國古代五星“犯”天象標準的演變

摘 要:“犯”是中國古代天文觀測的重要內容,目前學界較認同1 度以內為“犯”的標準。但通過文獻考據可以發現,“犯”的標準經歷了從七寸到一尺的變化,為驗證這種變化,經過統計分析漢、唐、宋、明四朝天象記錄的回推數據,最終得出了同樣的結論,證明“犯”天象在漢代采用“七寸為犯”的標準;唐代五星間的標準存在差異,金星、火星貼近“一尺”的標準,其余三星以“七寸”為犯;宋以后主要采用“一尺”或“一度”為“犯”的新標準。

關鍵詞:五星;凌犯;天象標準;觀測誤差

中圖分類號: N09 文獻標識碼: A 文章編號: 1673-8462(2023)03-0013-09

古人認為,在月五星運行中,當兩個天體的距離接近到一定尺度時,就可以稱作“犯”。

然而,究竟要接近到何種尺度才是“犯”?今人在探討天文學史時,則多據行文需要,擇取一說立論,如薄樹人、王健民在研究“寸”在天球上的角距離大小時,將《史記》《漢書》中“七寸以內必之”視為“犯”,認為“犯為七寸”;[1]劉次沅、吳守賢統計古代掩犯資料時,依據《南齊書·天文志》的天象記錄中“一尺為犯”和“一尺一寸為合宿”的觀測記載,采用“犯為一尺”的標準[2]。但“ 犯”標準作為一個觀測前提,既然存在不同的標準,便意味著其中存在轉變,不能僅僅以某一種論說代替整個中國古代“犯”天象觀測的實際情況。所以,多種標準如何產生,官方天文實踐中究竟采用了哪種標準,各朝又發生了怎樣的變化,這都需要從文獻和天象記錄中尋找答案。筆者試圖從兩方面探討上述問題:一是梳理有關“犯”的數據標準的文獻記載;二是根據漢、唐、宋、明四朝天文志中有關五星“犯”的天象記錄,用現代天文軟件回推其實際距離,進行概率統計分析。

1 犯者何意:七寸至一尺的標準演變

異常天象是中國古代軍國星占術的重要占驗對象,其中“犯”天象備受關注。“犯”天象不僅被歷代星占家在占書文獻中廣泛采寫,為不同天體間的“犯”賦予了獨特的星占涵義來附會人事吉兇,而且在帝制時期天人感應思想盛行之時,歷代官方天文機構都加強了對異常天象的監測,歷代天文志中皆有專門記載,“犯”屬其中重要一類。后世隨著軍國星占術體系的不斷演化,天象界定臻于細致、規范,在不少文獻中“犯”也有了明確的尺寸標準,主要可以分為兩類:“犯為七寸”和“犯為一尺”①。筆者在闡明兩種標準產生的原因和實際應用情況外,也厘清了“犯為七寸”和“犯為一尺”之間存在的階段性演變。

1.1 七寸說

“犯”起初并沒有具體的尺寸標準。漢初帛書《五星占》言:

“ 凡五星五歲而一合,三歲而遇。其遇美也,則白衣之遇也;其遇惡,則下□□□□毋兵不吉。視其相犯也:相者木也,殷者金,金與木相正,故相與殷相犯,天下必遇兵……大白與熒惑遇,金、火也,命曰鑠,不可用兵。”[3]89

此時“ 犯”指代兩星遇,但距離多少為“遇”,文中沒有詳加說明。

《史記·天官書》通篇用“犯”11 次,皆為兇險之兆,但未詳細闡釋何為“犯”。所以,結合前代記述可知,西漢以前的“犯”僅表示兩天體相接近的天象,尚無“七寸”或“一尺”等關于距離方面的具體標準。

依據史料的時代順序,西漢以后的“犯”第一次與明確的尺寸距離聯系起來,是三國時期魏人孟康在注解《漢書》時提出:“犯,七寸以內光芒相及。”[4]78 關于此說,孟康以前雖未有記載,但實際上,在兩漢及更早的文獻中“七寸”便被屢屢提及。這些記載雖未明確將其定義為“犯”的標準,但往往被賦予了與“犯”類似的災異征兆,如《開元占經》引:“石氏曰:‘五星行二十八舍星七寸內者及宿者其國君死。’”[5]212《史記·天官書》云:“同舍為合。相陵為斗,七寸以內必之矣。”[6]31 這些記載都對兩星相距七寸以內的情況進行了占驗,認為在此距離間必有災禍。此外,“荊州占曰:相去七寸以內名曰交芒,將軍與皇后為奸謀,殺其君”。[5]219 由此可知孟康所謂的“七寸以內”與“光芒相及”,二者應是相互等價的。雖然孟康本人史無專傳,但知其長于天文地理與術數,因此,“犯,七寸以內光芒相及”,當由“犯”“七寸”“光芒相及”三種元素構造而出。

因孟康“犯為七寸”的論說凝練到位,加之“注不破經,疏不破注”的注疏原則,后世如南朝宋裴骃注《史記》、南朝梁劉昭注《后漢書·天文志》、唐顏師古注《漢書》的注疏中均獨采此說。除了史部文獻,孟康的“七寸說”也在星占文獻中極為盛行,《靈臺秘苑》云:“犯者,在陰在陽,相近七寸,光相接;犯與合同類,犯則為殃大。”[7]12 此句便運用了孟康“ 七寸說”的元素,《乾象通鑒》《天文精義賦》等都直接復刻了孟康原話,其他諸如《虎鈐經》《登壇必究》等軍事類書籍,《文獻通考》《天中記》《格致鏡原》《廣事類賦》等大型類書皆僅載孟康對“犯”的釋義,可見其說影響之深久。

明清時期,“犯”的標準更加多樣、瑣碎,但“ 七寸說”仍占據“ 古法”主流。明代徐光啟在《新法算書》中將七寸和西方度數所用的六十進制進行了轉化:“古占法二星相距七寸內曰犯……相距算在四十二分內謂之犯(中法用七十分通之得四十二分)。”[8]724 清代《中星譜》也言:“古法以月與五星行近恒星七寸以內始名曰犯。”[9]427可見“七寸”地位是備受認可的。

綜上可見,“犯為七寸”之說最早可能由孟康輯合前人言論而成,隨后在兩漢正史注疏中被多次引用,正因為正史由官方主修,流傳連續,士人、術者皆有所覽閱,所以孟康之說也被后人廣泛認識與抄錄,成為“犯”標準中的重要一類。

1.2 一尺說

“犯為七寸”在歷史上遺跡較多,同時,“犯為一尺”的說法也被星占家所關注,且與“七寸說”有著革新的關系。

首先分化出的是金星“一尺為犯”。唐代李淳風所著《乙巳占》中載:“犯者,月及五星同在列宿之位,光曜自下迫上,侵犯之象,七寸以下為犯,月與太白一尺為犯。”[10]500 成書較晚的《開元占經》中也有類似論述,更重要的是書中記載了此說法引自東漢郗萌:“郗萌曰:‘五星所犯,木、火、土、水同度,去之七寸為犯;太白一尺以內為犯。’”[5]553從內容上看,《乙巳占》和《開元占經》的觀點應當同源,均引述了郗萌之論。

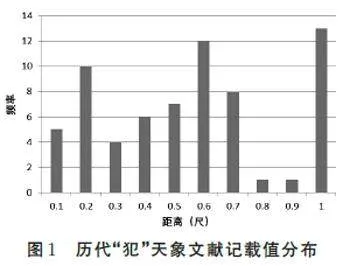

該說法雖在唐以前并未有記載傳世,但從天文志中有尺寸記載的天象記錄來看(圖1),僅《南齊書》《舊唐書》《宋史》中就有超過15 條關于“七寸”的記錄,且全部為“太白犯某星”,其中距離最大的便是“一尺”,如“太白三犯畢左股第一星西南一尺”[11]364。另外,《南齊書·天文志》載:“太白從行入軒轅大星北一尺二寸,無所犯。”[11]364 所以對金星“犯”來說,南北朝時期一尺外的距離已不稱之為犯。綜合星占文獻和天象記錄的數值記載,金星在理論和實際操作上都與其他四星存在明顯差異,南北朝及隋唐時期應當采用了“金星一尺為犯,四星七寸為犯”的標準。

其次,至宋元時期五星逐漸不再有所區分,皆以“一尺為犯”。南宋《增廣考異》①載:“犯者,同于一度②光耀相射是也,又曰五星以七寸為犯,金月以一尺為犯。”[12]2 此書雖記述了金月與其他四星有所差異,但更認同天體之間沒有區別,只要相距一度、光芒相射便為犯。元代郝經在《續后漢書·歷象錄·緯曜占候》也提出“一尺內曰犯”[13]371 的觀點。另外他在《歷象錄》篇頭寫道:“今按卓之書,兼采先秦二漢記注及近世步算占驗之法,列為經星緯曜輝氣等類著于篇。”[13]306 前二者內容未有“ 一尺為犯”的說法,尤其兩漢史書以孟康“七寸說”為主,則“近世之法”應是“一尺說”的來源。《增廣考異》是在太史局官員鄒淮之書的基礎上寫成,《歷象錄》是郝經集錄近世之法而著成,論斷均有現世意義,可見宋元時期“犯”的標準應不再區分五星差異,皆歸于一尺。

“一尺說”于明清時期得到了繼承,并進一步標準化,體現在經緯和度的運用。明代貝琳(1420-1490)修撰《七政推步》一書,文中“求五星相犯:法曰,視其日五星經緯度,相近在一度已下者,取之,即得所求”,[14]174 為“ 犯”框定了經緯線的前提,進一步確立了直線距離的含義。清代文獻中“犯”又有所變化,要求相犯的兩星需處在同一經度圈上,“犯”的距離界定轉變成緯度相差一度內,如《儀象考成》《時務通考》《五禮通考》便存在類似說法:“恒星在天,各有定位,月五星東行過之,南北相距一度以內為犯。”[15]385

1.3 小結

綜上,“七寸說”是漢以前由軍國星占學若干要素融合而成,在帝制早期占有重要地位,多存在于史部注疏以及集錄類著作中,因此它的流傳較為穩定且廣布。南北朝及唐朝,金星或因其明亮,或因其星占意義重大,金星“犯”的差異性被官方天文機構重視,分化出“七寸”和“一尺”兩種標準,并有天象記錄佐證。宋元時期五星的差異性被淡化,皆從屬“ 一尺為犯”。明清時期沿襲此種觀點,但融入了西學思想,“犯”的標準更加嚴格規范。

歷代雖然同時存在多種論說,但從以上文獻中可以發現一條較清晰的從“犯為七寸”轉為“犯為一尺”的線索,如《清史稿》中記載:“月五星凌、犯、掩,距天官書言:‘相凌為斗’,又云‘七寸以內必之’,謂緯度相迫如交食也。今法,兩星相距三分以內為凌,月與星相距十七分以內為凌,俱以相距一度以內為犯,相襲為掩。”[16]1417-1418 此條文獻證實了這種轉變的存在。文獻記載無法全面代表實際觀測,探究“犯”的標準還應以留存的天象記錄為驗證對象,文獻記載與實際觀測結合,方能完全確定“犯”天象標準的變化。

2 犯者何誤:觀測誤差的計算與應用

歷代天象記錄眾多,憑借有尺寸記載的天象記錄可以直接判斷天文官的“犯”標準取向,但歷代大多數天象記錄僅記載“某星犯某星”,因此,只能通過天象回推掌握“犯”的尺寸。然而,古代文獻記載中的天象記錄都包含觀測誤差,直接將其與回推天象進行比較會產生很多問題。為了更準確地掌握“犯”在古代天文觀測者眼中的距離,首先需要確定古代觀測者的觀測誤差,然后才有可能通過統計工具與數學分析來確定“犯”的標準。

筆者選取歷代天文志五星①“犯”天象記錄中有尺寸記載的部分史料計算觀測誤差,將其與回推天象作比較,兩者之差即古人觀測誤差。在借鑒劉次沅關于天象記錄的相關修改和統計原則②后,剔除了錯誤天象以及沒有明確日期、尺寸、被犯星的天象,一共從二十四史天文志中有尺寸記載的153 條天象記錄中摘出67 條③“某星犯某星”的記錄。

在研究中,筆者確定了天象回推的兩個要素:發生時段和天象距離。為更接近“犯”發生的時間和距離,筆者在統計過程中首先根據“曉刻某星犯某星”的文獻記載,知“曉刻”為日出前兩刻半“犯”已可見,即日出前36 分鐘,太陽約在地平以下9°,所以選取了民用晨昏蒙影(太陽中心在地平以下6°)與“犯”主客體升落時間的交集作為“犯”的可見時間段。然后,根據最或然值④的概念,在天象回推“犯”距離的選擇上選取了可見時間段中兩星間的最大距離和最小距離的平均值作為每條“犯”天象的距離取值,大部分情況下即為可見時間段中間時刻的距離,此方法避免了對單次天體可見時間的依賴,精度相對比較合理。

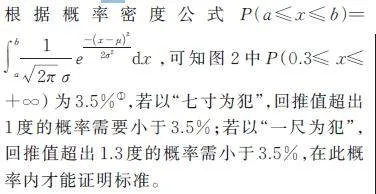

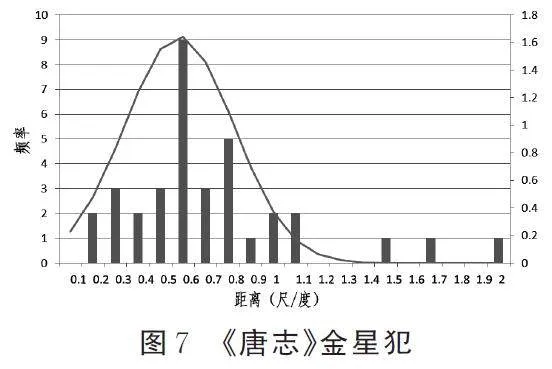

將67 條“ 犯”天象記錄的誤差值(回推距離-文獻記載值=誤差值)按0.05 度的區間間隔⑤繪制成直方圖(圖2),可以看出數據分布近似正態。根據黃芳銘的研究“樣本偏度的絕對值小于3,并且峰度的絕對值小于10 的時候,可以表明樣本基本上是服從正態分布的”,[17]88可以認為其呈正態分布,即可運用正態分布相關統計原則。數據的峰值不在0 左右,而在0~0.1,可見古人實際觀測中都存在些微系統誤差,且正值一側數據量更多,證明大多數情況下觀測者的記錄值要比實際距離小。

在觀測過程中,誤差往往可以分為三類:系統誤差、偶然誤差和粗差。首先,需要識別并剔除粗差。根據“3σ”原則認為超出平均值外3個標準差便是粗差,所以需要不斷篩選直至沒有粗差,最后存留了63 條數據,其中已無超限數據。其次,正態分布相關理論表明,隨機變量在均值μ 外1σ、2σ、3σ 內的概率為68%、95%、99%,事件發生概率小于5% 便被認為是小概率事件,所以此處可取95% 為置信度,將63 條記錄的均值和方差帶入計算,則圖2“犯”天象的觀測誤差發生在[-0.21,0.32]區間內的概率為95%。通過文獻中輯合的數據重驗,該區間內有61 條數據,占總量67 條數據的91%、占正態分布63 條數據的96%,大致符合情況。又因數據分組中采取了最小區間0.05,所以觀測誤差取[-0.2,0.3]。確定觀測誤差后,需要將觀測誤差融入后續天象記錄的回推值中進行分析。

首先,回推值超出“七寸”或“一尺”標準的記錄是受觀測誤差影響的。所以從數據形狀看,觀測誤差呈正態分布,那么經過天象回推后得到的一系列天象記錄中兩天體間的距離值,其分布在標準外的數據量也應呈下降趨勢,此情況屬于大量樣本統計下的結果,天文志中的天象數據較少且記載不均勻,難以貼合理想模型。但可推知其峰值應出現在“標準值加上觀測誤差上限”的數值以內,峰值后的數據分布應逐漸減少。

其次,因為天象記錄有極大隨機性,并且受人為因素和歷代觀測者不同、環境不同、輯錄的史官撰史標準不同等因素的影響,所以從現有天象記錄得出的數據僅能看作子樣本,不能準確代表母體數據的整體情況,需要通過數學統計模擬出理想的母體數據。在統計過程中給定樣本量、均值、標準差條件,便可以通過現有的正態分布模型模擬出一批數據點,筆者利用此方法還原了圖2 樣本數據所代表的母體數據,即圖中呈正態分布的曲線,曲線便是假設擁有大量數據后,數據應呈現的分布情況,曲線下的面積可以代表不同區間發生的概率。

但歷代天象記錄中大部分缺少“犯”的尺寸記載,無法通過觀測誤差分布來分析“犯”的標準,另外,回推值在標準值以內的“犯”的數據無法判明由何種原因產生,因此,筆者只能對超出“七寸”或“一尺”標準值的數據進行分析。以“七寸為犯”為例,回推值在標準七寸加上0.3 度誤差即1 度以內的天象可能是因為記錄值為“ 七寸”而產生的誤差,也可能是因為“ 六寸”“ 五寸”產生的誤差,其中存在數據疊加,但文獻的尺寸記載沒有規律,難以推定分布函數。因此,可供分析的對象便是回推值大于“ 標準值+0.3”的數據,這部分數據大多是由記錄值為七寸而產生的,符合正態分布,可以將此部分數據的發生概率和觀測誤差函數曲線中大于0.3 的數據的發生概率進行比較。

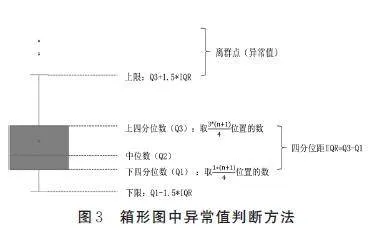

綜上,下文數據分析思路為:首先,觀察天象記錄回推數據值的分布形態,判斷其下降趨勢與峰值。其次,因天象記錄年代分布不規律,觀測隨機性較強,分布難以呈現正態,所以3σ原則判斷異常值不再適用,故采用箱形圖進行非正態分布中的離群點檢驗(圖3)。本文將箱形圖中上邊緣以外的數據視為離群點,即大于上四分位數+1.5 倍四分位間距的值。最后,排除離群值后,通過剩余數據的均值和標準差,進行理想數據曲線的擬合,計算大于“標準值+0.3”的數據概率是否小于3.5%,以此判斷數據是否符合某種標準。

3 犯者何為:漢唐宋明“ 犯”天象分析

在上節對觀測誤差的討論的基礎上,此節擬系統分析古代“犯”天象記錄的標準。考慮到朝代的代表性和觀測傳統的沿襲,此節僅選取漢、唐、宋、明四朝官方天文機構的“犯”天象記錄作為“犯”標準計算的數據來源,其中無論是否有尺寸記載,均在分析范圍內。

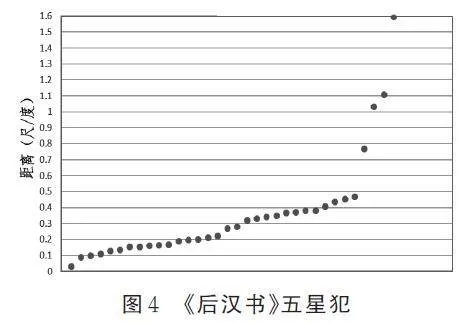

兩漢史書中,《漢書》記有“ 犯”天象1 條,但被犯星當晚不可見;《后漢書》中存東漢35條“犯”天象,剔除1 條犯鬼宿質星,余有34 條記錄供統計(圖4),無超出2 度的天象。但因其樣本量較少,極端值對數據的影響較大,難以推論理想數據,所以針對小樣本對象,皆從現有數據的分布入手。

由圖4 可知,88.2% 的數據皆在五寸以內,僅4 條記錄超過了七寸,從小到大依次是漢靈帝金星犯(0.77 度)、漢桓帝金星犯(1.03 度)、漢光武帝火星犯(1.11 度)、漢安帝土星犯(1.6度)。從犯星來看,超出1 度的火星犯和土星犯顯然與同類數據皆在五寸以下的情況有極大不同,為粗差范圍,可以算為極小概率事件,而金星犯約是在觀測誤差的上限0.3 度內。所以,漢代數據量雖小,但大部分數據都極為集中,可見漢代天文官們在觀測中對于尺寸的把握是較精準嚴苛的,數據大多為五寸,超出部分也在觀測誤差的范圍內。因此,通過現有數據推斷,漢代“犯”天象以七寸為犯,且五星皆以七寸為標準。此外,歷代天象尺寸記載中最小的“半寸”便出自《漢書》,所以漢代的觀測精度是達到了半寸,數據貼合理論標準的情況也是當時天文觀測水平的展現。

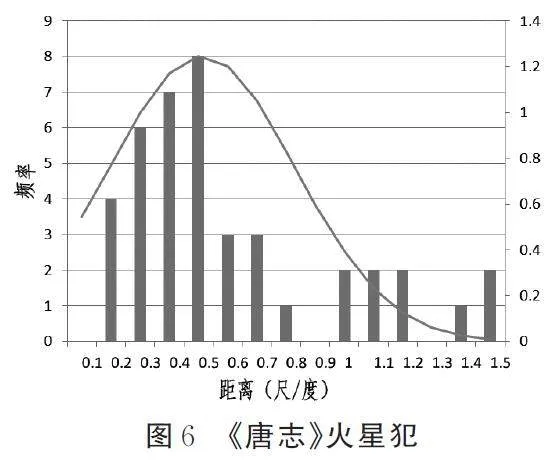

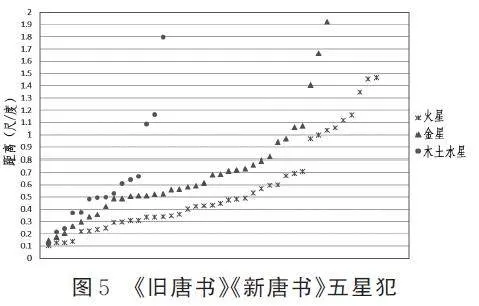

唐代《舊唐書》和《新唐書》中共有175 條“ 犯”天象記錄在凌犯章節下,經過修改與剔除,唐志共有91 條①“犯”記錄(圖5)。經整理,土、木、水三星數據較少,歸于一類,有關三星的15 條記錄中,水星犯全部落于七寸以內,只有2 條土星犯(1.09 度、1.16 度)、1 條木星犯(1.8 度)超出1 度。其中,木星犯共有8 條,87.5% 在七寸以下,1.8 度屬于離群點,所以唐代木星犯當以“七寸”為犯;而僅有的5 條土星犯,根據正態分布概率密度和伽馬分布概率密度計算,其在1 度外的概率超過20%,在1.3 度外的概率約為5%,但因樣本量過少,難以判斷唐代土星犯的標準。

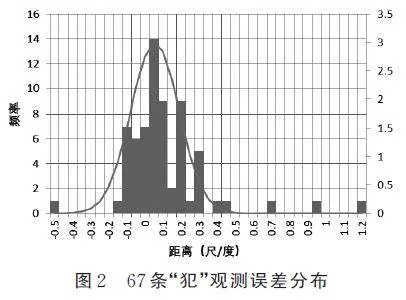

再觀唐代41 條火星犯、35 條金星犯,分析箱形圖離群值后,各余有39 條和32 條數據(圖6~7)。從集中趨勢看,兩星在1 度以內的數據較為連續,峰值出現在0.4~0.6 度,峰值外的數據呈下降趨勢。通過概率密度函數計算,P ( x火星gt; 1) = 6.4%,P ( x火星gt; 1.3) = 0.7%,P ( x金星gt; 1) = 4.2%,P ( x金星gt; 1.3) = 0.2%。綜合來看,唐代木星、水星應以“七寸為犯”,金星、火星較符合“一尺為犯”,土星因其數據量均勻分布在0.7 度和1 度附近,無法判別。

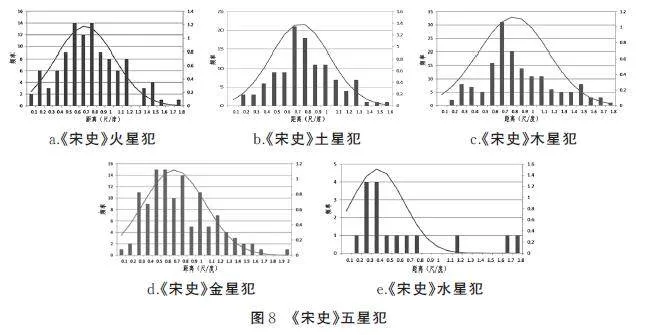

《宋史·天文志》體量巨大,記載豐富,“犯”記錄分布在“五緯相犯”和“五緯犯列舍”中。經過糾正與修改,對宋代“犯”的標準分析共采用515 條①記錄(圖8)。

通過離群值檢驗剔除數據粗差后,分析現有數據可知,0.7 度外的數據占各星的24%~55%,1 度外的數據占18%~27%,所以需模擬理想的原始數據估測分布,通過現有均值和方差,進行概率密度的計算,P ( x火星gt; 1.3) =4.4%,P ( x土星gt; 1.3)= 2.8%,P ( x木星gt; 1.3) =8.6%,P ( x金星gt; 1.3) = 4.7%,P ( x水星gt; 1) =1.3%,所以除了水星樣本較少且呈七寸為犯的情況,火、土、木、金四星應以一尺為標準,其中木星較前代有明顯變化。

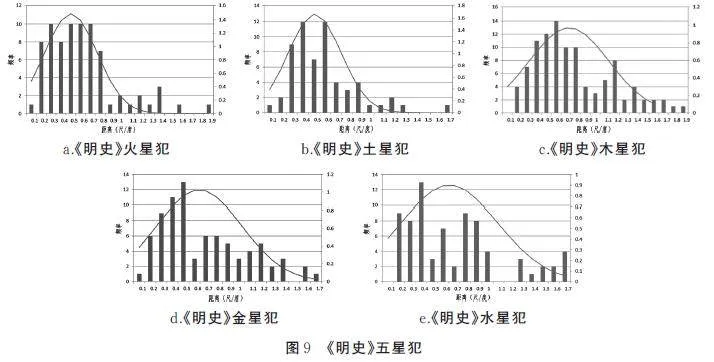

明代天象資料豐富,《明史·天文志》和《明實錄》中均有大量記載,此處采用天文志。同宋志一樣,“犯”記錄歸屬“五緯相犯”和“五緯犯列舍”兩部分,共選取393 條②記錄(圖9)。

首先,從數據集中程度看,明代天象記錄的數量雖然比宋代少,但精度遠高于前代,五星“犯”天象的峰值皆小于宋代,更多地集中于0.4~0.6 度。比較兩朝占比,明代五星大于0.7度的數據量占總體的20%~45%,大于1 度的數據約占12%~27%,皆小于宋代比重,可證此時天象記錄貼合理論標準的準確度略高于宋代。其次,進行概率密度計算,P ( x火星gt;1) = 3.9%,P ( x火星gt; 1.3) = 0.2%,P ( x土星gt;1) = 1.9%,P ( x木星gt; 1.3) = 8.3%,P ( x金星gt;1.3) = 4.5%,P ( x水星gt; 1.3) = 7.2%。因此,除土星外,明代其他四星犯都應以一尺為犯。

綜上,漢代五星犯以七寸為標準的取向較明顯,且大部分數據與七寸標準有一定差距,呈現一種嚴格貼合標準進行觀測的現象。唐代五星的標準具有一定的差異性,土、木、水三星更貼合七寸標準,金星、火星更接近一尺標準,其中火星的數據有不同于文獻記載的變化,火星和金星同屬罰星,主兵戰,在星占中十分重要,所以需要時時關注,標準放寬也是天文官為事無巨細、不遺漏任何能加以解釋的天象。宋、明兩朝五星“犯”雖未精準貼合,但皆以一尺為犯,存在宋代水星、明代土星更接近七寸為犯的波動。此外,隨著觀測準確性的提高,加之七寸又包含在一尺以內,兩星的波動可能并不是“犯”標準變化帶來的結果,所以宋以后總體上呈現一尺為犯的特征,五星不再有明顯區分。

4 余論

經過文獻分析和天象回推,可以發現理論標準與實際操作取值大部分是貼切的,官方文獻中的內容確實體現了當時天文觀測者的操作傾向,也可以說文獻的內容是實際工作中的思想凝結。歷朝歷代都有稍許不同的“ 犯”標準,說明一些天文學的概念并非一成不變。整體上,“犯”的標準是在不斷擴大的,這種變化與觀測水平和星占用途有關。

各朝代的數據峰值大多出現在七寸以內,且觀測誤差在三寸,所以目視觀測精度是較高的。但是通過回推天象發現,兩天體中心點的距離有時會超過標準值,除了觀測錯誤的原因,主要受行星亮度和恒星圖像影響。行星光芒在具有星占作用的“犯”觀測中是十分重要的,《管蠡匯占》中提到:“行而侵之、光芒相及曰犯,七寸內以犯占,相去五寸而光芒不接者災輕,若相去雖一尺以上而光相射,亦以犯占。”[18]所以亮度高,光芒便長,兩星光芒相接即預示災禍,一些天象記錄超出標準,大概是受光芒長度影響。除了偶然性帶來的光芒影響,從“七寸”至“一尺”的變化也體現古人對天體視亮度的定量看法,早期五星皆以七寸為犯,唐代將金星犯設定為一尺,說明古人注意到行星自身亮度是不同的,后期五星皆擴大成一尺,可能與行星視亮度的周期變化有關。而“七寸”“一尺”的精確數字也是源自古人在大量觀測基礎上統計出的結果,《開元占經》引:“石氏曰:光五寸以內為芒;巫咸曰:光一尺以內為角,歲星七寸以上謂之角。”[5]554 這種標準變化是觀測經驗積累的結果,也是古代天文觀測更具科學性的結果。

此外,星宿連線也是天文官們認定“犯”的一個要素,某些天象記錄只記載宿名而無具體星名,但犯宿可以看作犯此宿中某星,也可指代犯此宿這個圖形,如封閉圖形鬼宿、有著垣墻的太微垣往往會出現這個情況。如宋志“咸平五年四月甲申,熒惑犯太微西垣”[19]906 和明志“崇禎八年九月丁丑,熒惑犯太微垣”[20]1444,火星距離右執法和西上將皆遠,但接近垣墻,便被記載為犯。可見天空雖無各星連線,但是天文官眼中卻有宿線存在,在天象記錄的研究中也要關注此類現象。

縱覽上文,可以發現“犯”作為一個人為界定的天象,有著重要的星占作用,所以有著明確的尺寸標準來附會人事運作,這些標準都是在長時間精確觀測的基礎上形成的。“犯”起初常用于政治斗爭,隋朝元諧企圖用“太白犯月,光芒相照,主殺大臣”[21]1172來攻訐楊雄;明朝朱棣借“ 火星犯壘壁陣西端四星,古法:將軍為亂,宮中兵起”,[22]353 削藩朱高煦。但隨著人們對天體運動的認識逐漸加深,人為干預下的“ 犯”天象的本質也被揭露,從“ 及五星所行,合、散、犯、守……此皆陰陽之精,其本在地,而上發于天者也”[4]78 轉變為“月、五星凌犯,亦猶日月薄蝕,自有常度可推。歷來史傳多著占應,甚無取焉”,[23]235 從重視到質疑,體現了古人樸素自然觀的重塑,也體現出科學的祛魅過程。

[參考文獻]

[1] 薄樹人,王健民,劉金沂. 蟹狀星云是1054 年天關客星的遺跡[M]∥中國天文學史文集編輯組. 中國天文學史文集. 北京:科學出版社,1978:157-176.

[2] 劉次沅. 對中國古代月掩犯資料的統計分析[J]. 自然科學史研究,1992(4):299-306.

[3] 佚名. 五星占[M]∥薄樹人. 中國科學技術典籍通匯:天文卷(一). 鄭州:河南教育出版社,1993.

[4] 班固. 漢書:天文志[M]∥薄樹人. 中國科學技術典籍通匯:天文卷(三). 鄭州:河南教育出版社,1993.

[5] 瞿曇悉達. 開元占經[M]∥薄樹人. 中國科學技術典籍通匯:天文卷(五). 鄭州:河南教育出版社,1993.

[6] 司馬遷. 史記·天官書[M]∥薄樹人. 中國科學技術典籍通匯:天文卷(三). 鄭州:河南教育出版社,1993.

[7] 庾季才. 靈臺秘苑:卷一[M]∥影印文淵閣四庫全書:第807冊. 臺北:商務印書館,1986.

[8] 徐光啟. 新法算書:卷四十三[M]∥影印文淵閣四庫全書:第788 冊. 臺北:商務印書館,1986.

[9] 胡亶. 中星譜[M]∥薄樹人. 中國科學技術典籍通匯:天文卷(六). 鄭州:河南教育出版社,1993.

[10] 李淳風. 乙巳占[M]∥薄樹人. 中國科學技術典籍通匯:天文卷(四). 鄭州:河南教育出版社,1993.

[11] 蕭子顯. 南齊書:天文志∥薄樹人. 中國科學技術典籍通匯:天文卷(三). 鄭州:河南教育出版社,1993.

[12] 劉哲. 大統通占[M]∥中國國家圖書館. 原國立北平圖書館甲庫善本叢書:第511 冊. 北京:國家圖書館出版社,2013.

[13] 郝經. 續后漢書:卷八十四[M]∥影印文淵閣四庫全書:第386 冊. 臺北:商務印書館,1986.

[14] 貝琳. 七政推步[M]∥薄樹人. 中國科學技術典籍通匯:天文卷(八). 鄭州:河南教育出版社,1993.

[15] 允錄,戴進賢,等. 欽定儀象考成:卷二十六[M]∥影印文淵閣四庫全書:第793 冊. 臺北:商務印書館,1986.

[16] 趙爾巽,等. 清史稿[M]. 北京:中華書局,1977.

[17] 黃芳銘. 結構方程模式理論與應用[M]. 北京:中國稅務出版社,2005.

[18] 周人甲. 管蠡匯占:卷二[M]∥四庫未收書輯刊編纂委員會. 四庫未收書輯刊:第4 輯:第27 冊. 北京:北京出版社,2000.

[19] 脫脫. 宋史:天文志[M]∥薄樹人. 中國科學技術典籍通匯:天文卷(三). 鄭州:河南教育出版社,1993.

[20] 張廷玉. 明史:天文志[M]∥薄樹人. 中國科學技術典籍通匯:天文卷(三). 鄭州:河南教育出版社,1993.

[21] 魏征. 隋書[M]. 北京:中華書局,2020.

[22] 明太宗實錄:卷20[M]. 臺北:臺灣中央研究院歷史語言研究所校勘本,1962.

[23] 欽定皇朝通志[M]∥影印文淵閣四庫全書:第644 冊. 臺北:商務印書館,1986.

[責任編輯 黃祖賓 楊小平]