“通儒”概念演變與中古士人身份的轉型

[摘 要] 通儒在古代文獻中是一個流動的概念,最早在漢代提出時帶有通經和致用兩方面內涵,可惜在尊經崇學的中古時代很少有大儒去踐實和發揮其中的務實之舉。安史之亂以后,在盛唐文儒文化熏陶下成長起來的中唐士人既有博通經史的學識,又有入世救民的儒家理想和美德,在特定的時代用自己的政務能力支撐起通儒識時務、達政體的特征。中唐通儒把思想層面的道統復興和現實意義中的強國之愿統一起來,承擔起禮制重建、經濟重振、文化重整等方面的重任,在政治文化轉型和士人身份轉型上開啟近世之變。

[關鍵詞] 通儒 文儒 士人身份 政治文化轉型

[作者簡介] 李桃,中國社會科學院文學研究所助理研究員,文學博士(北京 100732)

[DOI編號] 10.13761/j.cnki.cn23-1073/c.2023.02.012

春秋戰國百家爭鳴時代,儒家文化因為仁政、人治等理想化的核心觀念兼顧了統治者和平民的利益,成為被普遍選擇的治國理念,中國自此進入儒家學說統領下的社會規范體系,作為儒學主體的儒者也受到來自社會上下各階層的尊重與推崇。漢代儒學發展興盛,儒生儒者大量涌現,因為個人德行能力的不同被分為很多種,有純儒、通儒、鴻儒、大儒、宿儒,也有資質平庸者被譏為俗儒、淺儒。這其中身份信息最豐富的當屬通儒。通儒這一稱呼最早在漢代文獻中開始出現,常與博學、碩識連用,表示能述一家之言,對儒家經典熟練掌握的人,如“班固通儒,述一代之書,斯近其真。” (《后漢書·百官志》) 但這個稱謂的內涵隨著時代的發展逐漸不止于博洽多聞一端,有資格被稱為通儒之人不僅對儒家經典有通透的注釋和闡發,還要擅于把學說貫徹到時政與教化中去。從中古到近世,通儒的稱號在古代社會被授予不同的儒者,這些儒者的身份特征也不斷被時代賦予新的內容。

一、“通儒”概念的產生和流變

“通”“儒”連用在漢代文獻中多次出現。比較有代表性的見于應劭在《風俗通義》中對儒者的分類:“儒者,區也,言其區別古今,居則習圣哲之辭,動則行典籍之道,稽先王之制,立當時之事,綱紀國體,原本要化,此通儒也。若能納而不能出,能言而不能行,講誦而已,無能往來,此俗儒也。”[1]619與只會講誦的俗儒相對,通儒士人能言能行,被要求熟悉圣哲典籍之道,并能通經致用,將之用于當時之事,有助國體綱紀。儒家先圣對經世致用的能力非常重視,除了從經典中獲取最直接的解決方法、操作技巧,也要取得普遍規律性的指導原則,如孔子所言:“誦《詩》三百,授之以政,不達;使于四方,不能專對,雖多,亦奚以為?”[2]135一個人即使能夠背誦《詩》經,派他做官卻不能獨立處理政務,派他出使也不會辦理外交事務,書讀得再多又有什么用?只有能夠解決實際事務和社會危機才可稱通達儒者。

通儒的概念從漢代出現以來,歷代被稱為通儒者層出不窮,仔細甄別,每一時代通儒的身份特征又不盡相同。漢代儒者之通,主要表現在他們在經術方面的博通,比如馬融,今文經學、古文經學均為大家,著述研究范圍包括《論語》《易經》《尚書》、三《禮》、《淮南子》《離騷》等經典及諸子百家之說,學識當世獨步,通儒、鴻儒、巨儒之名兼具。又如被《后漢書》稱為通儒的班固,“博貫載籍,九流百家之言,無不窮究”。 (《后漢書·班固傳》) 漢代通儒也曾倡導通經致用,關心朝政和統治者的決策,比如班固就曾作《典引篇》論述漢德,以“覺悟童蒙,光揚大漢”為目的,但是他們的大多主張都停留在理論層面,缺乏改變實際現狀的行動和能力。與漢代深厚經學文化孕育出的馬融、鄭玄、班固這樣的博通大儒不同,三國兩晉南北朝時代的通儒常指在某一領域學識精通的儒者。比如西晉時敦煌人索紞,以明陰陽天文、善術數占候聞名當世,史稱通儒。南朝梁的禮儀大家司馬褧,通治五禮,梁武帝年間國家吉兇禮皆由其擬定,有通儒之名。總之,中古時期的通儒都籠罩在學術的光環下,在國家事務、尤其是行政吏事上學以致用的機會并不多。

隋代和初盛唐時期出現新的儒者群體——文儒,意為治儒家經書而有著述之文者,他們特征鮮明、身份顯赫,逐漸成為當時儒者的理想形象。尤其是太宗繼位后,置弘文館精選天下俊杰,一時間“宇內文儒重,朝端禮命優”[3]997。生逢大唐盛世的文儒成功把文章創作和儒家思想中的禮樂文化觀念以及皇朝建設緊密結合起來,使作品既能保留文學的審美特征,又達到禮樂治世的目的,二張、裴耀卿、孫逖等人都是典范。這一時期的文儒多為朝廷大員,有能力在政治文化體系中確立儒學與文學的契合點,使政教與文學、治國與修身之間達到相對平衡,但這也使得文儒在經義與現實的聯系上通常局限于高高在上的禮樂治國,無心顧及具體事務的實操。安史之亂后,有能力將儒學經義與解決現實危機結合起來的全面型通儒終于應時而生。在李翰給德宗朝名相杜佑所著《通典》的序文中,我們可以看到這一時期中唐士人對通儒的認識和特殊要求:

君子致用在乎經邦,經邦在乎立事,立事在乎師古,師古在乎隨時。必參今古之宜,窮終始之妙,始可以度其終,古可以行于今。問而辨之,端如貫珠;舉而行之,審如中鵠。夫然,故施于文學,可為通儒;施于政事,可建皇極。……若使學者得而觀之,不出戶,知天下;未從政,達人情;罕更事,知時變。[4]4378-4379

李翰贊揚杜佑的著述“施于文學,可為通儒;施于政事,可建皇極”,又批評舊式儒生“習之不精,知之不明;入而不得其門,行而不由其道”。并列舉同類史書,評曰:“《御覽》《藝文》《玉燭》之類……比于《通典》,非其倫也。”李翰稱贊這部史書對文學政事都有建樹之功,強調的是學習它不但可以掌握文藝經術,更可以經邦治國、定帝王統治天下之準則,比《御覽》《藝文》《玉燭》等文藝性的類書要高出一籌。這些贊美所言非虛,李翰的序文準確地抓住了《通典》作者杜佑本身的吏能特征和著書初衷,《舊唐書·杜佑傳》載:“佑性敦厚強力,尤精吏職……為政弘易,不尚皦察,掌計治民,物便而濟,馭戎應變,即非所長。性嗜學,該涉古今,以富國安人之術為己任。”[5]七3982《通典》的編纂特征代表了亂后國祚恢復期中唐士人對“富國安人”之術的迫切追求。既能廣經術,又能施政體,救民水火,我們基本上可以借用郭紹虞先生的話來對中唐的“通儒”下一個定義:“能識時務、達政體者稱為通儒。”[6]從中唐開啟的近世一直沿用了通儒的這一身份特征。也就是說,自中唐到明清,通儒代表的士人群體從之前的博覽經書者進化成了可以用經術解決實際政務的儒者。

二、中古史書中的“通儒”及其時代特征

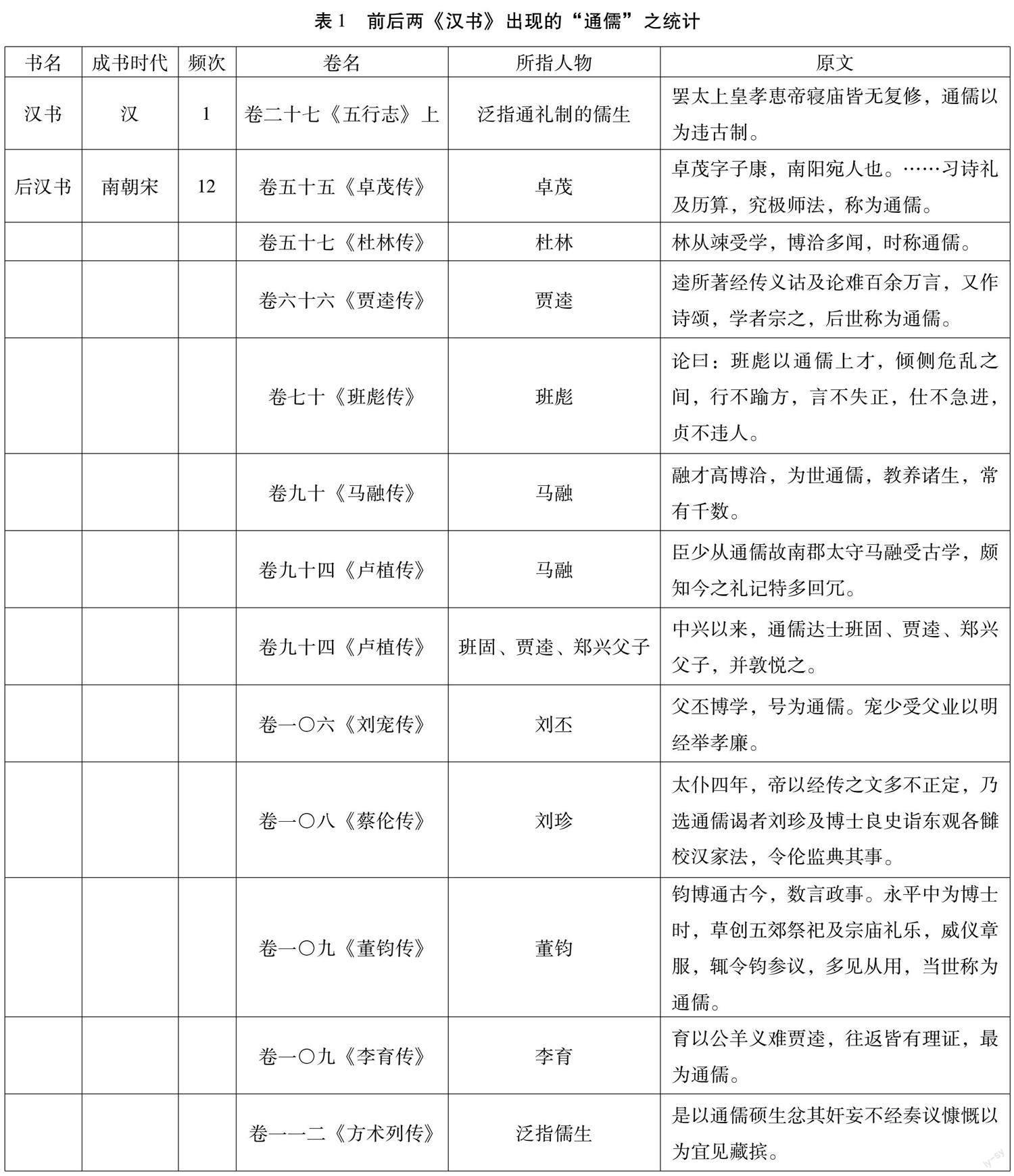

史家對“通儒”這一稱謂的使用情況很有代表性,筆者統計了出現在二十四史中的“通儒”,發現從漢代到開啟近世的中唐,再到明清,通儒身份的內涵發生過幾次變化,在不同時代的史書中通儒指代的是具有不同能力的人。下文將會按時代列出史書中“通儒”所指的具體人物,擇要分析其通儒身份的具體特征:

表1顯示,前后兩《漢書》中出現的“通儒”稱謂有13次,指的都是博古通學的大經術家,如杜林、馬融、班固、賈逵、鄭興鄭固父子等,他們在歷史上多以經學、史學大師身份留名,所傳也都是埋頭所著的史作、注疏、歷法等經史作品,沒有太多機會展示自己的政務能力。 關于東漢通儒的研究,詳見趙國華《說通儒》,載《河南大學學報》1991年第1期。該文對東漢儒生進行了詳細比較,說明了通儒概念的興起、內涵以及在東漢的特征。 這是因為兩漢皇家主推修經,風向所引,由此興起的章句之學沖淡了儒家思想中的務實理念,通經和致用甚至被儒生和文吏之爭所割裂,通儒的內涵略有稀釋。

從三國到初唐所修八史中,通儒共計出現44次,有一半泛指儒生,另外一半指代那些有某種特長的經學家(見表2)。

表2中所列通儒,包括擅長天文數術之學的譙周和李興業、注疏五經的鄭玄、明曉陰陽占候的索紞、博學通經的劉焯和劉炫、世習禮學究其精微的賀琛、遍習《禮》《周易》《毛詩》《左氏春秋》的嚴植之等,這些人物中只有劉炫在史傳記錄中除了有博通經籍的學術能力之外兼有吏干,但是他的吏事能力和通儒身份在史官筆下是被分開書寫的:

劉炫字光伯,河間景城人也。少以聰敏見稱,與信都劉焯閉戶讀書,十年不出。炫眸子精明,視日不炫,強記默識,莫與為儔。左畫圓、右畫方、口誦、目數、耳聽,五事同舉,無所遺失。周武帝平齊,瀛州刺史宇文亢召為戶曹從事,后刺史李繪署禮曹從事,以吏干知名。……劉炫學實通儒,才堪成務,九流七略,無不該覽。[7]2763

“學實通儒,才堪成務”,二者并列,這就將成務從通儒能力中剝離了出去。此外,《晉書·苻堅傳》記載堅廣修學宮,旌表有學之士時,“學為通儒”“才堪干事”也是作為兩項“考核指標”被記載的。也就是說,在魏晉南北朝隋代和唐代初期,通儒的盛名之下依然只有通曉經義一個層面而已,“成務”“干事”并沒有被當成是通儒的特征。初唐王通所著《中說》,對“儒”的概念有超越同時代史官的認識,他崇尚儒學,重視文化秩序的建設,認同儒家思想中學以致用的初衷,“通之儒業,乃承兩漢之風,通經致用,以關心于政道治術者為主”[8]10。但是王通想要致用的方向只有禮樂大道治國之術,吏能被認為是無學無能之為,這其實堵住了大部分通儒以經義服務現實事務的道路,不足以稱為真正的“通”。在中古史書的書寫中,通儒的代表人物實際上都并未滿足其原始概念中通達政體的特征。

三、唐代到近世史書中的“通儒”及其時代特征

史官對歷史人物的定位和評價從一定程度上代表了士人發展的群體特性。初唐儒生仍然延續著中古時代對通儒身份中通經特征的崇尚和追求,

到了中唐,也就是前文提到李翰為杜佑《通典》撰寫序文的時代,“通儒”的意義陡然加寬,能稱為通儒的士人身上除了具有儒學修養深邃的特征之外,還肩負濟危救困、處理實務,可以施政于民,有補國體的能力。

表3中所列韋陟和賈耽就是中唐通儒身份轉型的代表人物。陟,字殷卿,與弟斌皆為神童,中書令張九齡引為舍人,與孫逖、梁涉并司書命,時號“得才”。韋陟有臺輔之望,卻不幸遭逢李林甫、楊國忠兩大奸相把持朝政,只能沉淪于牧守、采訪使、或禮部與吏部低品官員之間。肅宗即位,韋陟被欽點為輔弼人才,不久因回護杜甫的直言進諫而忤逆上意,未能登列宰閣。乾元二年(759)史思明逼進洛陽,李光弼議守河陽,作為東京留守的韋陟以一己之能率東京官屬入關避之,詔授吏部尚書,未幾卒,年六十五。永泰元年詔曰:“韋陟敦敏直方,端嚴峻整,弘敷典禮,表正人倫,學冠通儒,文合大雅。” (《舊唐書·韋安石傳附韋陟傳》) 賜謚忠孝,得“通儒”之名。韋陟的通儒稱號來自他在地方治理、禮法議定、人事選拔等方面上展示了自己全面的才能,而且直面叛軍進犯也能臨危不亂,進退有度,可謂文武雙才,獲此史贊并無虛名。與韋陟相比,歷經唐朝玄、肅、代、德、順五朝的名相賈耽更算是通儒的典范。耽(730—805),字敦詩,滄州南皮人。天寶十年(751年)耽以通曉兩經登第。乾元元年(758年),因日常政務出色受太原尹王思禮賞識,升任度支判官。大歷十四年(779年),在梁州刺史、山南西道節度觀察度支營田等使任上平定梁崇義叛亂。建中四年(783年)與江南西道節度使、曹王李皋一同任應援招討副使,俄為東都留守,遷義成節度使。淄青李納每有異心,畏耽之德,不敢謀。貞元九年(793),以尚書右仆射同中書門下平章事封魏國公,相位任上,賈耽曾為德宗出謀劃策,認為方鎮帥缺應從中央任命,如果出自軍中恐生背向之心,帝深然之。永貞元年(805)耽卒,年七十六,贈太傅,謚曰元靖。賈耽不但通曉經義,善理政務,任度支判官有經濟之才,而且在地方官、節度使的職位上都善治一方,兼具軍事才能,洞察時局,能謀善斷。更值得一提的是,賈耽對戰后紛亂的邊境時事多有憂慮,常懷“率土山川,不忘寢寐”之心,他除了日常處理政務,多年來潛心研究帝國地勢地貌,著有《海內華夷圖》、《古今郡國縣道四夷述》、《皇華四達記》(10卷)、《吐蕃黃河錄》(4卷)等地理圖集文冊,為唐代軍事和疆域規劃作出極大貢獻。(兩《唐書》本傳)有識之士對賈耽的評價也都是聚焦在他文能專經、武能安邊,有兼濟之能、通儒之才上,比之稍晚的另一位德宗名相常袞如此稱贊賈耽:

燕趙環奇之士,儒雅之才,循良秉懿,沖用經遠。著安邊之上策,佐分閫之中權,行達理體,精詳法度。論兵契要,先務于止戈;饋運惟艱,且聞于足食。累書嘉績,備洽令猷,素推兼濟之能,允葉至公之舉。[4]卷四一二4228

宋代史官把賈耽和另兩位通儒杜佑、令狐楚列入《新唐書》同傳相提并論,評價他們“大衣高冠,雍容廟堂,道古今,處成務,可也”。有學者認為,唐朝的賢能觀念經歷了一個從重德行、到重文學再到重吏干的過程[9]333。而在漢代出現的“通儒”一詞,它原本就應該具有的通曉經書、識務達政兩方面內涵終于由中唐士人全部實現。

兼具吏事能力的通儒是優秀中唐士人的代表,他們不論身處廟堂中心還是遠在地方執政,都在特殊的時代用學識承擔著更多的社會責任。而以中唐時代韓愈、白居易等士人為精神偶像的宋代士大夫繼承了通儒身上全部身份特征,除了具有儒家思想、詩賦文采之外,還精通吏干。所以《宋史》中提到“通儒”時,都默認是帶有吏事能力的官員,并以此為朝廷的選材標準。

如表4《張齊賢傳》中齊賢所言:“臣慮群臣多以纖微之利克下之術侵苦窮民以為功能,至于生民疾苦,見之如不見,聞之如不聞,斂怨速尤,無大于此。伏望慎擇通儒,分路采訪兩浙江南荊湖西川嶺南河東,凡前日賦斂苛重者改而正之,因而利之,使賦稅課利通濟可經久而行。”他認為朝廷在采訪使職位上應該選擇有巡訪調查能力、可通濟課稅、使國家經濟利達的人才擔當,而這樣兼備吏事和經濟能力的士人非通儒不可。又如《儒林傳》所載王應麟,九歲通六經,淳祐元年舉進士入仕,少時曾言:“今之事舉子業者,沽名譽,得則一切委棄,制度典故漫不省,非國家所望于通儒。”[10]12987-12988從《宋史》中列舉的通儒楷模,已經可以看出古代模范士人形象從通經博學者到執政有方者這樣一個巨大的轉變。

通達的官僚素質到了明代更加受到朝廷重視,明史中載為通儒的桂彥良、王冕都是政事敏達的循吏良臣。

表5《桂彥良傳》中,朱元璋稱贊彥良“通達事體,有裨治道”,還說“世謂儒者,泥古不通,今若彥良可謂通儒矣”。此評價可以看成是這位開國君主為明帝國官員樹立的風向標——只有通達事體、有益政道的通儒才是帝國需要的人才。事實上朱元璋也是這樣推廣他的選官理念的。為了讓官員務實,他給國子監加了一條“監外歷練政事”的規矩,要求國子監生在讀期間須以“歷事監生”的身份到各個部門實習,熟悉吏政,這些政事磨煉可以讓他們在學習書本經義的同時就接觸到將來入仕后要從事的具體業務,盡早為成為國家需要的通儒人才做準備。

由歷代史書中記載的通儒代表人物可以看出,中古士人對儒者身份的認同局限在治經達禮、通曉經義上,無論是貫通百書還是專精一科,他們以身追求的都是通儒概念中精研學術的單向特征。直到安史之亂爆發,社會環境急劇變革,有能力將經典奧義轉化為拯救危局行動力的中唐通儒走向歷史舞臺中心,他們在時代的驅動下達成了通儒概念中通經術、識政務兩方面內涵,成為史書中被記錄和贊揚的對象,為宋代、明代士大夫追奉模仿,并由此開啟士人身份的近世轉型。

四、“通儒”身份在中唐的成熟及其對后世的影響

通儒的群體形象在中唐時期成熟是歷史發展的自然結果。中唐通儒由盛唐文儒發展而來,他們的身份底色都是儒者,以此為核心向外輻射的能力包括文學、史作、禮樂、經濟、吏能,在不同時期各有發揮。活躍于中唐政壇的士人大多帶有濃厚的儒家色彩并且重視詩賦文采,因為他們在盛唐文儒風范下出生成長,很多人在開元時代還曾受到過文儒大員的提拔,如果沒有天寶戰亂,他們會和先輩們一樣懷揣著禮樂治國的理想,用經史禮法之學和斐然文采打造自己的前程。很多早期還未能從自主意識上進入通儒角色的中唐士人都帶有明顯的文儒特征——輕視吏事、高懸儒法禮樂治國之心。以主要活動在天寶時期的蕭穎士為例,青年時“為金壇尉也,會官不成;為揚州參軍也,丁家艱去官;為正字也,親故請君著書,未終篇,御史中丞以君為慢官離局,奏謫罷職;為河南參軍也,僚屬多嫉君才名,上司以吏事責君,君拂衣渡江。遇天下多故,其高節深識,皎皎如此” [4]3198。此透露出穎士因授小吏而郁郁不快的心情。他的理想是“丈夫生遇升平時,自為文儒士,縱不能公卿坐取,助人主視聽,致俗雍熙,遺名竹帛,尚應優游道術,以名教為己任,著一家之言,垂沮勸之益”[4]3275,或者“思文陛下,光五圣之嗣,啟運應期之符,吊人伐罪之義,制禮作樂之本,郊天禪地之位”[4]3267。因此,在期冀以儒家經典禮義致君堯舜的理想破滅后,蕭穎士轉而學習孔圣人“以名教為己任,著一家之言”,著書教人。另一位天寶大儒元德秀,“以德行于時”,“以為王者作樂”乃“天人之極致”[4]3214。元德秀的從弟元結,自謂“少不學為吏,長又著書論自適”[4]3871,這些都是承襲初盛唐文儒高談王霸、不屑吏事的表現。然而現實卻是中唐士人初入仕途之時,國家政體遭逢重創,禮崩樂壞,民不聊生。殘酷的現實讓能力比較全面的一部分士人迅速成長,并激發出救世之志,把前半生所學的經史奧義用于民生政事,講求務實之風,成為朝廷治國理政的中堅力量,在禮制復興、圖強除弊、經濟改革、恢復生產等方面作出自己的貢獻,徹底完成從文儒到通儒的轉變。

關于盛唐文儒研究,前人成果豐碩。 詳見葛曉音:《盛唐“文儒”的形成和復古思潮的濫觴》,載《文學遺產》1998年第6期;李德輝:《唐代文館制度及其與政治和文學之關系》,上海古籍出版社2006年版;李偉:《初唐史官對“文儒”的認識》,載《山東大學學報》2009年第3期;夏晴:《以“文儒”視角審視貞觀重臣》,載《求索》2010年第5期;劉順:《回向自我——中唐文儒的危機應對與儒學轉型》,載《南昌大學學報》,2013年第4期。 “(文儒)特長是既精于經史之學,又文才出眾;既能出侍乘輿,入陪宴私,即興賦詩,又能入掌綸誥,發揮宸翰,其中杰出者甚至能在政務決策過程中發揮作用。他們既達到了相當高的仕宦成功度,又擁有優等文化,具有政治的與文化的雙重身份,政壇骨干與文壇精英雙重屬性。”[11]350文儒在中唐以前有很多代表人物。如貞觀重臣魏征、盛唐名相張說、張九齡、裴耀卿、孫逖等人,這些大人物都位高權重,理想是禮樂治國、彌綸王事,他們的身份特征可用三個詞來概括:重禮樂、美文章、居高位。 文儒突破了以往文人在國家政治生活中的或娛上或邊緣的地位,憑借身居政治高位的有利條件,推動儒學與文學的結合,從這個意義上講,很多初盛唐時代同樣兼具儒家學識和文學成就的士人,比如葛曉音先生大作中提到的依靠詩文交游網絡聯結在文儒圈中的杜甫、元結等人,并不能作為盛唐文儒最典型的代表,無論他們在后代的文學史中地位多么重要,他們都不是在當時影響文風世向的關鍵人物。 比較文儒和通儒的概念我們可以看出,盛唐文儒身份的核心價值在于文詞雅麗、通曉儒學,尤其是通過書寫雅正文章達到禮樂治國的目的,而中唐通儒身份的核心價值是修復戰亂中缺損的禮制典法,增強國家集權凝聚力,恢復經濟生產,把儒家經術用來解決社會實際問題,以實才吏干推動國家政治和文化重建。這其中,經濟之才和吏能是中唐通儒在盛唐文儒基礎上最大的進化。通儒不但追隨文儒的精神氣息,從恢復禮制、文章復古、史法龜鑒等方面做著中興的努力,更重要的是他們都奮戰在王朝政體的“基層”,更懂得夯實民生的重要性,劉晏、獨孤及、戴叔倫、權德輿、陸贄、韓愈等都是其中的代表。大唐財相劉晏,天寶末拜度支郎中,領江淮租庸事,上元元年(760)至廣德二年(764)任度支使、判度支、鹽鐵轉運諸使,大歷十四年(779)至建中年間任鹽鐵轉運使并判度支,三度“掌出納、監歲運,知左右藏”。 (《新唐書·食貨志》) 在李唐王朝急轉直下的二十年間,劉晏力挽狂瀾,穩定經濟崩壞的局勢,一手確立了天下財賦分理、院場相望的財政機構基礎,奠定了唐后期百余年東西財賦分掌制的基本態勢[12]49。劉晏著力提拔重用的戴叔倫,是蕭穎士的弟子,“以文學政事,見稱蕭門”[4]5115。叔倫“早以詞藝振嘉聞,中以財術商功利,終以理行敷教化”[4] 5115。像戴叔倫這種以文才出道,可以勝任轉運使判官、轉運使留后官等財賦系統職位,又在容州等地方官治理崗位上獲得嘉獎的人,最可稱得上中唐通儒的代表。叔倫的蕭門同道獨孤及,被很多研究者劃為盛唐后期的“文儒”代表,但事實上,獨孤及除了文學和儒學、玄學功底深厚,在亂后新的政治環境中也能很快適應,發揮通經致用的實干才能。他歷任濠、舒、常三州刺史,熟練處理地方政務,精于吏治,還積極進行地方稅務改革,開創“兩稅法”先聲,這樣的吏干型官吏是治理地方的基石,也是國家復興、社會進步的中堅力量。通儒型士人發揚儒家禮教的內在精神,主動把經義面向現實政治,兼有吏才,這種被不幸的時代賦予的“超能力”延續到了以他們為楷模的北宋士人身上。表4中提到的北宋名臣張齊賢,先后擔任通判、樞密副使、兵部尚書、吏部尚書等職,為相二十一年,還曾親率邊軍作戰,有極高軍事素養。他眼中的通儒是具有巡訪調查能力、可通濟課稅、使國家經濟久安的人才,曾上書朝廷希望為國家揀選通達吏事、經國濟世之士。神宗朝變法革新的王安石,“以文章節行高一世,而尤以道德經濟為己任” (《宋史·王安石傳論》) ,兩度為相,變風俗、立法度,以發展生產、富國強兵為中心發動“熙寧變革”,改革內容涉及社會、經濟、政治、軍事、文化各個方面,思想前衛,思慮深廣。南宋薛叔似,不但窮道德性命之旨,有天文、地理、鐘律、象數之才,還能夠在轉運使任上明察稅弊,進言蠲免兩浙身丁錢,《宋史》評他為通儒。從某種程度上說,蘇軾詞中所言“問汝平生功業,黃州惠州儋州” (《自題金山畫像》) 也代表了北宋士人對通儒身上地方循吏品質的認同。有了人才的轉變,才有士大夫偶像的轉變,宋代出現的大量“復合型人才”契合了自中唐以來士人渴望在繼承文化傳統的基礎上為國家生民謀發展的精神追求,也符合通儒士大夫渴望重振世風、倫理綱常體系的社會責任意識。有研究者認為“宋代文學具有強烈的政治性格”[13]16,說的就是宋人從中唐通儒身上繼承下來的士大夫主體意識與現實關懷。

結語

通儒在古代文獻中是一個流動的概念。這個稱謂最初被漢代學者提出時是帶有通經致用內涵的,可惜在尊經崇學的時代里很少有大儒去踐實和發揮務實的那一面,直到安史之亂以后,在盛唐文儒文化熏陶下成長起來的中唐士人既有博通經史的學識,又有入世救民的儒家理想和美德,在特定的時代終于用自己的政務能力支撐起通儒所有的特征。中唐通儒第一次發揮主觀能動性,把思想層面的道統復興和現實意義中的強國之愿統一起來,承擔起禮制重建、經濟重振、文化重整等方面的重任,在政治文化轉型和士人身份轉型上開啟近世之變。

[參 考 文 獻]

[1] 王利器.風俗通義校注[M].北京:中華書局,1981.

[2]楊伯峻.論語譯注[M].北京:中華書局,2002.

[3]彭定求,等編.全唐詩[M].北京:中華書局,1960.

[4]董誥,等編.全唐文[M].北京:中華書局,1983.

[5]劉昫,等.舊唐書[M].北京:中華書局,1975.

[6]郭紹虞.從漢代的儒法之爭談到王充的法家思想[J].學習與批判,1973(2).

[7]李延壽,等.北史[M].北京:中華書局,1974.

[8]錢穆.讀王通《中說》[M]//中國學術思想史論叢.合肥:安徽教育出版社,2004.

[9]毛漢光.中國中古賢能觀念之研究[C]//中國史學論文選集(第三輯).臺北:幼獅文化事業公司,1979.

[10]脫脫,等.宋史[M].北京:中華書局,1985.

[11]李德輝.唐代文館制度及其與政治和文學之關系[M].上海:上海古籍出版社,2006.

[12]李錦繡.唐代財政史稿:第4冊[M].北京:社會科學文獻出版社,2007.

[13]王水照.王水照自選集[M].上海:上海教育出版社,2000.

[責任編輯 王洪軍]

The Adaptation of the Concept of “the Versatile Confucian” and ?the Modern Transformation of the Identity of Middle Ancient Scholars

LI Tao

Abstract: The concept of “the versatile Confucian” is a flexible one in traditional literature. It was first proposed in the Han Dynasty with two connotations of mastering the Confucian Classics and cultivating the statecraft. Unfortunately, in the Middle ancient times when Confucianism prevailed, there were few great Confucians to practice and promote its pragmatic approach. After the An-Shi Rebellion, the literati in the middle Tang Dynasty who grew up under the influence of the literary and Confucian culture had both the knowledge of the classics and history, as well as the Confucian ideals and virtues of entering the world to save people. And they understood the current affairs and the political system, which was the characteristics of the versatile Confucians who were efficient at using their own administrative ability on specific historical conditions. The versatile Confucians in the Middle Tang Dynasty unified the revival of orthodox Dao in the ideological level and the aspiration to build a powerful country in the practical sense. They took on the important tasks such as the ritual system reconstruction, economic revitalization, cultural reforming, and initiated the early modern transformations in politics and culture, as well as the identity of the scholars.

Key words: Versatile Confucian Confucian Literati ?the identity of the scholars Political and Cultural Transformations