數字平臺經濟競爭與壟斷的微觀基礎研究

于 偉 古中博 易憲容

一、引言

隨著數字技術快速發展與創新,數字經濟不僅融入人類社會經濟生活的各個方面,而且成為經濟發展中創新最活躍、增長速度最快、影響最廣泛的產業領域。可以說,數字經濟的發展已經成為不可逆轉的大趨勢。“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要對“加快數字化發展、建設數字中國”,打造數字經濟新優勢做了戰略部署。黨的二十大報告更是把數字產業作為現代化產業體系的重要組成部分,并提出了“加快發展數字經濟,促進數字經濟和實體經濟深度融合,打造具有國際競爭力的數字產業集群”的重大戰略部署。

數字經濟的主流模式和載體是數字平臺廠商(Digital Platform Manufacture,以下簡稱DPM)。一般來說,DPM是數字化技術創新的源泉與動力。近20年來,中國的數字經濟之所以能夠取得巨大成就,并比肩于發達國家,很大程度上與騰訊、阿里巴巴等大型DPM快速崛起有關。當前中國數字經濟規模僅次于美國,為全球數字經濟第二大國,而且在移動支付、5G移動技術應用的商業化、人工智能等方面,中國已經處于世界領先地位。2020年新冠肺炎疫情暴發之后,更是加速了中國經濟平臺化,凸顯了DPM在經濟生活中的重要性。

但是,作為數字經濟主要載體的DPM,在快速甚至野蠻式的生長中,一方面給用戶創造了價值,提高了經濟效率,改善了整個社會福利水平;另一方面,也給社會經濟帶來了不少嚴重的負外部性。比如,一些平臺經濟所顛覆的產業及行業的利益受損,舊經濟利用新商業模式的套利,法律制度準備不足導致的市場競爭失序,以及具有技術、資本、數據聚集等明顯優勢的DPM對市場競爭秩序的嚴重威脅。主要表現有:DPM對網絡訪問的排他性限制、算法合謀、掠奪性定價、平臺“二選一”、大數據“殺熟”、數據隱私保護、“扼殺式”收購等反競爭行為。這些DPM行為既不利于市場競爭,也可能損害消費者利益,更是不利于數字經濟的技術創新和健康發展,甚至影響整個社會福利水平改善和收入分配的公平性。所以,對DPM強化反壟斷監管及治理,既是數字經濟健康發展的內在要求,也是全球各國數字經濟發展的一種趨勢。

就全球而言,強化對DPM反壟斷的監管與治理已成一種趨勢。不過,由于世界各國數字經濟發展的初始條件和治理模式不同,各國對DPM反壟斷的監管與治理的動機、價值取向及執法方式存在著很大差異。比如歐盟對美國DPM反壟斷監管異常嚴厲,其目的就是為了扶持本地DPM的發展和崛起,但這種治理模式導致本地DPM運行效率遠低于美國。①杰奧夫雷G.帕克、馬歇爾W.范·埃爾斯泰恩、桑基特·保羅·邱達利:《平臺革命:改變世界的商業模式》,志鵬譯,北京:機械工業出版社,2021年,第245頁。美國對企業反壟斷有一百多年的歷史,以斯蒂格勒(George Joseph Stigler)為代表的芝加哥學派所主張的市場競爭思想對反壟斷監管和治理起著主導作用②George J.Stigler,“The Theory of Economic Regulation,”The Bell Journal of Economicsand Management Science,vol.2,no.1(Spring,1971),pp.3-21.,而這些理念早已成為美國法學家博克(Robert Heron Bork)在《反壟斷悖論》(The Antitrust Paradox)一書中對“壟斷”所闡述的基本原則。③Robert Heron Bork,The Antitrust Paradox,New York:Free Press,1978.這些基本原則是影響20世紀80年代之后美國反壟斷政策及反壟斷執法的主流思想。比如,2021年9月美國法院對蘋果App Store定價收費的判決就是遵循這種主流理念。美國反壟斷監管與治理采取鼓勵DPM自由競爭的發展模式,這是美國大型DPM科技創新及規模擴張處于全球領先地位的關鍵制度安排。中國數字經濟要保持全球優勢地位,對美國反壟斷監管與治理模式要保持清醒認識,不可誤判美國對反壟斷的監管與治理已經出現重大轉向。

對當前DPM反壟斷的監管與治理,所面對的是一種全新的商業模式,因為平臺經濟的資源配置方式、產業組織形式、平臺廠商的競爭與壟斷方式等經濟行為的微觀基礎都發生了巨大的變化。那么這種變化的實質是什么,DPM又是如何有效運行的,其經濟行為的微觀基礎是什么,目前國內外對此研究的成果還比較少。只有從理論上確立DPM壟斷行為的本質特征和表現形式,把握其規律性,才能給DPM的壟斷行為做出合理判斷,并制定與現實相契合和理據充分的判斷標準,只有這樣才能對DPM反壟斷的監管和治理對癥下藥。所以,盡管中國對DPM反壟斷監管和治理達成了共識,施行《反壟斷法》,并印發了全球第一個官方發布的數字平臺反壟斷系統性文件即《國務院反壟斷委員會關于平臺經濟領域的反壟斷指南》,但監管層對DPM的運行機制及規律性了解不多、研究不深入。判斷DPM的壟斷行為的標準不明確,以及無法用合適方式來監管和治理DPM的壟斷行為,不僅容易導致反壟斷目標模糊及反壟斷執法針對性弱,也可能使得對DPM的反壟斷監管和治理的思維方式難以轉變。在這種情況下,自然無法達到對DPM反壟斷監管和治理的效果,也無法建立高質量的中國數字產業體系。本文試圖從平臺經濟的微觀基礎研究入手,揭示DPM本質特征、運行機制和競爭壟斷的新特征,為建構符合中國數字經濟健康發展的DPM反壟斷監管與治理的法律制度和精準執法提供理論依據。

二、文獻綜述

在工業經濟時代,市場經濟發展較早的歐美國家的“壟斷”本來是一個專門名詞,后來逐漸地演變成為經濟學的一個技術性概念,其含義也隨著經濟學的基礎理論演化而不斷變化。20世紀50-60年代,美國經濟學家哈伯格(A.C.Harberger)的競爭損失模式及引申出的市場結構理論把壟斷經濟理論的技術性推上頂峰④Arnold C.Harberger,“Monopoly and Resource Allocation,”The American Economic Review,vol.44,no.2,1954,pp.77-87.,梅森(E.S.Mason)基于該模式建立的行為-結構-績效范式(SCP范式)則成了美國政府反壟斷政策及執法的理論基礎。⑤Mason,E.S.,Economic Concentration and the Monopoly Problem,Cambridge:Harvard University Press,1957.不過,隨著經濟學理論的突破,及現實市場的發展,SCP范式的市場結構和市場占有率對廠商壟斷行為的判斷標準逐漸失去了經濟學理論的支撐。從20世紀80年代起,這種理論開始退出美國政府對廠商反壟斷監管與治理的視野。中國市場經濟由計劃轉軌而來,以往對市場壟斷的問題關注較少,所制定《反壟斷法》更多參考的是SCP范式及大陸法系的原則。所以,當DPM壟斷問題進入理論界研究的視野時,往往更依賴傳統的經濟理論及大陸法系的原則。如費方域等認為大數據與其他生產要素無本質區別,傳統的反壟斷法分析框架仍適用①費方域、閆自信:《大數據經濟學視域下的競爭政策》,《財經問題研究》2018年第2期。Minjae Song,“Estimating Platform Market Power in Two-Sided Markets with an Application to Magazine Advertising,”American Economic Journal:Microeconomics,vol.13,2021,pp.35-67.;李梅等認為,數字經濟具有自然壟斷的天性,其特點是由網絡效應導致寡頭壟斷及對數據要素的壟斷性占有。所以,當前多數研究者認為,DPM反壟斷重點是重新確立網絡效應的市場邊界和市場結構②李梅、孫冠豪:《公平與創新:平臺經濟反壟斷的學術焦點》,《探索與爭鳴》2021年第2期。、數據確權、產權制度重構③朱春輝、李少育:《大數據平臺企業產權制度構建研究——基于馬克思產權思想的分析》,《經濟學家》2022年第2期。、資本對DPM壟斷④謝富勝、吳越、王生升:《平臺經濟全球化的政治經濟學分析》,《中國社會科學》2019年第12期。,及收入分配制度重訂⑤周文、韓文龍:《平臺經濟發展再審視:壟斷與數字稅新挑戰》,《中國社會科學》2021年第3期。等問題上。當前DPM在不同場域下的一系列壟斷行為,盡管有一些新的形式,但大部分行為都可歸入傳統反壟斷法的視野中的壟斷協議、濫用市場支配地位、經營者集中的制度框架內予以監管與治理。⑥孫晉:《數字平臺的反壟斷監管》,《中國社會科學》2021年第5期。可以說,這是當前中國DPM反壟斷監管與執法的主流意見。由于這種理念與快速發展的DPM現實差距比較大,其理念還是停留在美國20世紀80年代以前對廠商反壟斷執法的理念上,即以市場結構及市場占有率作為DPM壟斷行為的判定標準,實際效果如何還得由時間來檢驗。

但實際上,無論是交易費用等因素存在,還是由于數字經濟運行本質上的變化,市場結構已經不能夠作為判斷市場效率的標準了。對DPM的市場競爭與壟斷,梯若爾(Jean Tirole)更是認為已經無法用傳統的經濟理論的企業定價能力、市場結構、市場占有率、市場支配地位等概念與標準來解釋和衡量了,因為DPM的市場競爭與壟斷方式已經發生革命性變化。根據梯若爾的研究,平臺企業是聚合了兩邊或多邊客戶的市場。DPM的主要任務是從兩邊或多邊吸引客戶群到平臺并由此形成正向的網絡效應,所以平臺作為一個中間環節,就是能夠為交易雙邊或多邊節約交易成本。⑦Jean-Charles Rochet and Jean Tirole,“Two-Sided Markets:A Progress Report,”Rand Journal of Economics,vol.37,no.3,2006,pp.645-667.沿著梯若爾的思路,不少研究就平臺經濟提出許多新概念和新理論。有學者認為平臺雙邊市場最為重要特征是價格結構影響交易量,而DPM的差異化定價容易帶來定價歧視以及壟斷風險⑧Attila Ambrus and Rossella Argenziano,“Asymmetric Networks in Two-sided Markets,”American Economic Journal:Microeconoomics,vol.1,no.1,2009,pp.17-52.;有研究者認為,數字市場具有獨特的網絡效應、轉換成本、數據自我強化優勢以及規模收益遞增等獨特性,這容易造成“贏家通吃”的廠商壟斷結果。⑨馮曉棠:《中國門戶網站的產業特征分析》,《山西財經大學學報》(高等教育版)2008年第3期。不過,也有研究者認為,基于雙邊或多邊市場的平臺經濟中的排他性定價、捆綁銷售、合謀等傳統“反競爭行為”的價格與社會福利效應是不確定的⑩Bruno Jullien and Wilfried Sand-Zantman,“The Economics of Platforms:A Theory Guide for Competition Policy,”Information Economicsand Policy,vol.54,2021,pp.1-19.;有研究者也發現,由于多邊市場的存在,不同市場結構經常會對應帕累托不可比的均衡○1費方域、閆自信:《大數據經濟學視域下的競爭政策》,《財經問題研究》2018年第2期。Minjae Song,“Estimating Platform Market Power in Two-Sided Markets with an Application to Magazine Advertising,”American Economic Journal:Microeconomics,vol.13,2021,pp.35-67.;而前置性預設的算法也有可能在沒有任何協議下形成市場價格壟斷○12Emilio Calvano,Giacomo Calzolari,Vincenzo Denicolòand Sergio Pastorello,“Artificial Intelligence,Algorithmic Pricing,and Collusion,”American Economic Review,vol.110,no.10,2020,pp.3267-3297.等等。在上述的情況下,監管部門不僅存在社會福利判斷上的技術困難,也面對著不同監管策略的公共選擇問題等。

然而,這些研究基本上都是以產業組織的理論、模型、范式及觀念為基準,把DPM看作一個“黑箱”,而不是把DPM看作是一種新的產業組織形式和一種新的資源配置方式,所以這些理論既無法揭示DPM微觀基礎及本質特征,也無法合理地解釋DPM競爭與壟斷的新方式。本文則把DPM作為一種新的產業組織,它由數字化技術及一套平臺治理機制所建構。它既不是由市場價格機制也不是由企業組織管理制度來配置資源,而是由數字技術智能化和網絡協同化的機制來配置資源,由此引發了DPM的組織結構、運作方式及所面對的市場發生了顛覆性變革,導致了DPM的市場競爭和壟斷的方式根本性的變化。DPM的競爭主要是平臺的數字化技術和治理機制所建構的生態系統的競爭。在這種競爭的過程中,智能化的數字技術及協同化的網絡效應都有導致DPM壟斷的可能性,但DPM的開放性及可競爭性是減弱這種壟斷行為出現的重要方式。因此,對DPM反壟斷的監管與治理最為重要的是對DPM壟斷行為的準確界定,不能把數字經濟中一般性的市場失序和市場扭曲行為都歸結為DPM壟斷。

三、數字經濟革命的本質特征

當今世界,數字化技術讓“人的延伸”空間的廣度與深度得到全面拓展,人的主體意識獲得全面提升,同時建立起了萬物互聯的世界,這意味著大數據時代的來臨。大數據時代不僅讓海量數據涌現,也提升了人類的數字化能力。大數據可幫助人類不斷排除知識約束和信息約束的障礙,讓人類社會的交互成本全面下降。數字化技術不僅驅動了人類思維范式的變革,即科學研究的eScience范式開始代替以實驗為主的經驗范式、以模型為主的理論范式和以模擬為主的計算范式①易憲容:《金融科技的內涵、實質及未來發展——基于金融理論的一般性分析》,《江海學刊》2017年第2期。,以完備信息來揭示事件背后的因果性和相關性;也在一定程度上可用智能大腦替代人腦,把世界萬物解構為數字化算法,把人類社會帶進算法時代,用人工智能完全精準地匹配和調整市場的供求關系。正是在這個意義上說,數字化技術完全打破了傳統市場和企業的邊界,全面增加了市場主體在交互中的價值創造機會,改變了市場主體行為方式和市場供求關系,經濟效率得到全面提高,人類社會財富快速增長。這些顛覆性革命基本上都是在DPM上展開的,所以,數字經濟的變革也是DPM的變革。正是在這個意義上說,DPM對重新塑造經濟行為的微觀基礎具有革命性的意義。這場DPM變革所創造的奇跡及其對傳統經濟所造成的影響與沖擊,也僅僅是開始,因此數字經濟革命的本質特征,是把握這場DPM微觀基礎變革實質的切入點。

首先,與工業社會相比,這場以DPM為載體所推動的變革引發了人類社會劃時代的質變。著名哲學家波普爾(Karl Popper)曾認為②卡爾·波普爾:《客觀知識:一個進化論的研究》,舒煒光、卓如飛、周柏喬、曾聰明譯,上海:上海譯文出版社,1987年,第217—225頁。,世界的存在有兩種模式,一種是鐘,另一種是云。按照波普爾的世界模式,工業社會是“鐘化”的世界,其本質特征是切分或分工、確定性、穩定、秩序及各種權利清晰界定等。由此,市場交易和企業科層組織得以可能。廠商的價值創造,就在于企業產品及服務的市場細分化,專業化和規模化生產,品牌定位,以及由確定渠道送到消費者手上。這是一種“管道式”的單一的價值創造鏈。③杰奧夫雷G.帕克、馬歇爾W.范·埃爾斯泰恩、桑基特·保羅·邱達利:《平臺革命:改變世界的商業模式》,志鵬譯,第6頁。廠商以資源、技術、管理等優勢來創造價值而取勝,消費者以購買來實現價值。所以,“管道式”價值鏈是一種線性價值鏈。大數據時代則是“云化”的世界,其特征是連接、個性化、非確定性、變化、無形、整體及模糊等。在云化世界,不僅萬物互聯,而且性質疊加。萬物互聯是把傳統的單一的管道式的線性關系轉換成復雜多變的非線性關系;性質疊加則是把事物的功能或性質如云一樣疊加在一起,任何一種事物同時具有多種性質或功能,每一種事物都是多種性質或功能的疊加。④趙汀陽:《一種可能的智慧民主》,《中國社會科學》2021年第4期。在云化世界里,不僅市場主體價值創造在空間上得以無限擴展,在時間上得以無限蔓延,價值創造的機會以非線性的方式增長;而且在不同的時空中市場主體的角色可不斷切換,市場主體的價值創造機會更是凸型增長。所以,在云化世界里中,每一個市場主體能夠與他人有更多的連接與互動,價值能夠在不同的時空中以不同的方式得以創造、改變、交換和使用,其價值創造是非線性式或凸型增長的。⑤杰奧夫雷G.帕克、馬歇爾W.范·埃爾斯泰恩、桑基特·保羅·邱達利:《平臺革命:改變世界的商業模式》,志鵬譯,第20頁。這是DPM得以成功的本質特征。

其次,數字化技術引致人的理性行為選擇的方式、途徑和內涵出現了質的飛躍。在大數據時代,平臺廠商和消費者可以通過數字化技術利用大數據獲得完全性的信息。這樣,DPM和消費者的行為選擇不僅可趨向于獲得完全性和精準性的信息,克服在資源配置過程的信息約束和認知約束;也可利用數字化技術來設置與人的理性選擇行為相分離的算法程式精準地匹配資源,運用智能學習來克服人的行為選擇的認知約束①易憲容、陳穎穎、于偉:《平臺經濟的實質及運作機制研究》,《江蘇社會科學》2020年第6期。,挖掘和創造出新的供求關系。更為重要的是,市場主體獲得數據及信息的方式并非僅是單通道和被動接受,而是主動的、多元化的選擇,并可在不同時空中不斷切換,這使人類理性行為選擇的方式、途徑及內容發生質的革命性的變化。

再次,DPM重構了市場和企業的邊界。DPM重構市場邊界,包括價值創造、價值消費,以及質量控制。②Feng Zhu and Marco Iansiti,“Entry into Platform-Based Markets,”Strategic Management Journal,vol.33,no.1,2012,pp.88-106.由于數字化技術的網絡交互全面降低了生產者進入門檻,移除了阻礙生產者進入的各種障礙,為生產者與消費者創造了不同時空中可不斷切換角色的場景,從而讓價值創造由線性價值鏈轉換為價值創造的矩陣,形成新的商業模式,讓新的供應源出現爆發式增長。而新的商業模式又會加快技術創新速度,促使更多生產者群體進入,讓更多新的供應源出現。同時,數字化的網絡交互不僅使潛在的價值消費顯性化,讓價值消費出現爆炸式增長,也創造出消費者以往無法想象的無數產品和服務,驅動著新的價值消費大量出現。在此過程中,DPM不僅可為客戶的價值消費進行精準匹配,也可以利用數字化技術為客戶的價值消費設計和推送精準度高的定制化產品與服務。在DPM中,推送成為影響客戶價值消費最為重要的一種方式。傳統的廣告推送只是管道式及被動接受的,DPM推送則是通過數字化技術把客戶的價值消費通過算法語言前置性預設來進行,為消費者提供定制化產品與服務。這不僅讓其推送更為客觀,而且信息的完備性與精準性也可使廠商面向更為細分化的微市場,甚至面對潛在的“長尾”需求,全面拓展客戶的價值消費廣度及深度。面對這些新的供求關系,DPM還會通過算法匹配建立質量管控,形成自動反饋機制,以保證新的供求關系的穩定性及持續性。所以,DPM讓市場的規模、范圍、發展速度以及市場效率完全重構,讓一種新型商業模式崛起。

最后,對于科層制現代企業來說,企業是一系列合約關系的連結,但是在DPM中,資產的所有權和使用權關系則全面弱化,DPM是以資產使用權為共同邊界。在這種情況下,DPM的資產所有權和使用權可以分離,資產與價值可以脫鉤,平臺中介功能出現重構,DPM管理與控制由內轉向外。③杰奧夫雷G.帕克、馬歇爾W.范·埃爾斯泰恩、桑基特·保羅·邱達利:《平臺革命:改變世界的商業模式》,志鵬譯,第66—72頁。資產的使用效率及價值創造從而得以大幅度提升。DPM的商業模式不僅可以讓社會閑置資產得到最為充分利用及價值創造,而且減少傳統企業大量的資產投入,縮短了資產投入營運周期。市場和企業的邊界重構,必然會導致數字經濟微觀基礎的變革。可以說,正是數字經濟的微觀基礎發生的革命性變化,引出新的生產要素、新的資源配置方式、新的產業組織,也導致了DPM競爭和壟斷的新方式。

四、DPM競爭與壟斷的新方式

平臺廠商是數字經濟的主要載體,是一種新的產業組織,用傳統經濟理論無法很好地解釋DPM市場競爭與壟斷行為。DPM的核心就是利用數字化技術為參與者提供一種或多種核心交互和價值創造的機會,通過商品、服務及社會價值的交換為所有參與者創造價值。價值創造是平臺經濟得以快速發展、技術不斷創新的原動力。DPM以所有參與者的價值創造為驅動力,通過不斷創新的數字化技術排除參與者在核心交互過程中的時空障礙,以更準確、迅速、便捷的方式讓所有參與者實現創造價值的交換。所以,DPM的市場競爭和壟斷在所有參與者價值創造的基礎上展開。

一般來說,不同的DPM有著不同的戰略定位,因而營運服務有很大差別。本文把DPM分為軟件類營運平臺、消費類或社交類營運平臺。如谷歌、蘋果等主要是軟件類營運平臺;亞馬遜等是消費類或社交類的營運平臺。如果從功能角度看,DPM又可分為交易促成型和內容傳輸型等。本文在此基礎上討論DPM的市場競爭與壟斷方式。

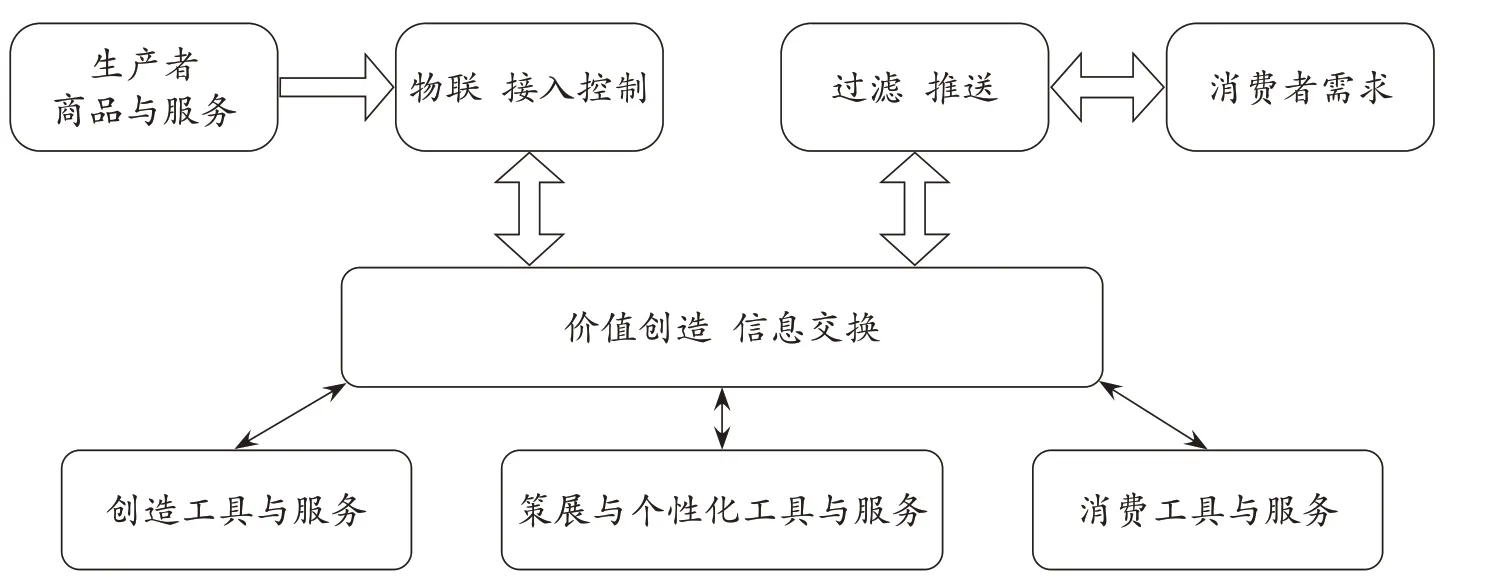

圖1 數字經濟平臺廠商的運行機制

首先,DPM是由一組共享的基礎設施和治理機制所組成,使兩個或兩人以上群體能夠進行更準確、更有效、更迅速、更便捷的核心交互①尼克·斯爾尼塞克:《平臺資本主義》,程水英譯,廣州:廣東人民出版社,2018年,第50頁。,所以DPM是產品和服務的系列共同技術元素和治理規則的集合。DPM既強調了數字化技術的工具性,也強調了由數字化技術所構建規制的治理性。在這種情況下,無論是數字化技術的創新還是數字化技術的整合,其數字化技術含量高低及治理機制的復雜程度決定了不同類型DPM市場準入門檻的高低。如果數字化技術的要求較低,基礎設施投入成本少,治理機制單一,交易場景簡單,市場進入門檻就較低,這類DPM之間的市場競爭就可能會比較激烈,反之亦然。如滴滴類打車平臺,這類DPM之間的市場競爭是充分的,一家平臺廠商要阻止另一家廠商進入而形成壟斷并非易事。淘寶類DPM則是由多邊復雜的交易場景所構成,市場進入門檻高,可能形成潛在壟斷,但這種潛在壟斷是否為通常意義上的市場壟斷還得具體分析。因為數字化技術的基礎設施,無論是基于數據化技術的創新,還是基于數據化技術的整合,并非如傳統行業的基礎設施是穩定的,其潛在可競爭部分能夠隔離開的。比如鐵路運輸業的軌道和車站是穩定的基礎設施,但乘客和貨物則是可競爭的。但DPM的基礎設施,在數字化技術創新和快速發展中,基本上處于不穩定的狀態,而且也無法把潛在可競爭的群體區隔分開。這就意味著DPM的可競爭性總是存在的,特別是中國超大型DPM是以跨界多元化經營為主導,更會強化這種市場的可競爭性。在這種情況下,要用任何一種簡單的市場規模標準來判定這類DPM的行為是競爭還是壟斷并非易事。

其次,平臺廠商是一個網絡協同化的生態系統,平臺廠商之間的競爭和壟斷主要體現在網絡效應的策展機制②策展(curation),其含義為策劃、篩選及展示。對平臺企業來說,是指對用戶使用平臺、參與的活動,及用戶間連接進行過濾、控制和限制的過程,并由此形成一種平臺的運作機制,即策展機制。杰奧夫雷G.帕克、馬歇爾W.范·埃爾斯泰恩、桑基特·保羅·邱達利:《平臺革命:改變世界的商業模式》,志鵬譯,第26頁。上,而非市場規模、市場結構及市場占有率上。一般來說,DPM作為萬物互聯的載體,其本質特征就體現在網絡效應上。網絡效應是指一個平臺用戶的數量對用戶所能創造的價值的影響。網絡效應可以是積極的和消極的,雙邊的和多邊的,單邊的和交叉的,由此構成了多層次、動態、復雜多樣的網絡效應。③杰奧夫雷G.帕克、馬歇爾W.范·埃爾斯泰恩、桑基特·保羅·邱達利:《平臺革命:改變世界的商業模式》,志鵬譯,第16—32頁。所以,一家成功的DPM就在于建立一種有技巧的策展機制,擴展積極的網絡效應,減少消極的網絡效應,激勵平臺上的每一個用戶的價值創造及價值交換的最大化。DPM的策展機制是網絡平臺廠商之間競爭的核心與實質。

在工業經濟時代,規模經濟也是一種網絡效應。但這種規模經濟叫供應端的規模經濟,而DPM的網絡效應則一種需求端的規模經濟④Carl Shapiro and Hal R.Varian,Information Rules:A Strategic Guide to the Network Economy,Boston:Harvard Business School Press,1999.,網絡效應完全取決于客戶及消費者。因為在萬物互聯的時代,任何DPM都是一個雙邊或多邊網絡,每增加一個新用戶所帶來的額外價值并不是固定的,而是遞增的。由此,DPM總價值會隨著網絡用戶數量增加呈幾何級數上升或非線性增長(即凸型增長)。根據梅特卡夫定律(Metcalfe's theorem),DPM的總價值與用戶數量的平方成正比。①Carl Shapiro and Hal R.Varian,Information Rules:AStrategic Guideto the Network Economy.正因為數字平臺價值與用戶數量的增長之間存在正向關系,DPM的成功必須在規模上擴張和做大,沒有規模的DPM是不可能形成網絡效應的。但是,DPM規模做大是其發展和成功的充分條件,不是充要條件。因為DPM的網絡效應既可能是凸型增長,也可能是凹型崩潰(即發展到一定規模的DPM可能由于策展機制不完善而突然崩潰)。比如,21世紀初許多規模巨大互聯網平臺廠商都在網絡泡沫破滅中崩潰,最為典型是加拿大的黑莓(Black Berry)公司。

那么,DPM如何才能吸引更多的新用戶呢?按照市場經濟“用者自付”的法則,通常以價格機制來調整用戶的供求關系。DPM是一個雙邊或多邊市場,DPM的定價目標就是要讓兩邊用戶都參與進來,而非“公平”地分攤用戶使用平臺服務的成本。對不同用戶采取不同的定價策略,如對一邊用戶采取低價或免費,甚至補貼的定價策略,對另一邊用戶采取高價的定價策略,這種定價策略并非市場價格機制可涵蓋的,而且對這些定價策略的策展,既是具體的也是動態的。比如,在20世紀末的互聯網興盛期間,不少DPM往往都以極低價格來吸引客戶,但由于這些DPM的策展機制不周全,一旦這種低價效應消失,結果是雞飛蛋打。采取這種低價策略的DPM即使規模做得很大,同樣在2000年互聯網泡沫破滅時崩潰。所以,DPM的成功并非只有通過價格機制才能夠達到,而更要利用策展機制保證客戶無縫進入,即讓用戶能夠快速且輕易地加入某一平臺,并利用該平臺創造價值。這是DPM減小消極網絡效應,實現規模快速擴張和增長的關鍵。

第三,平臺廠商作為一種網絡治理機制,平臺還得是平臺運行規則的制定者或“守門人”。治理機制是DPM策展機制的主要內容,如以更為開放的方式激勵進入者技術創新;對賣者設立嚴格的市場準入;通過買者對賣者的評分,形成平臺市場上賣者之間的有效競爭;針對網絡平臺的多屬特性以最低價格要求,防止“展廳現象”等,都是為了促使平臺上交易雙方的核心交互、網絡協同,實現平臺市場參與者價值創造的最大化。所以,DPM的策展機制主要包括了平臺架構能力和平臺治理能力②Amrit Tiwana,Platform Ecosystems:Aligning Architecture,Governance,and Strategy,Morgan Kaufmann,2014.,前者是指DPM設計一個平臺構架來管理結構的復雜性,后者則是設計一套治理機制來管理平臺參與者核心交互的復雜性。DPM就是通過策展機制建立起促成這些產品和服務達成核心交互的生態系統,即使有些DPM不直接參與這些交易中的價值創造,卻促使交易雙方在平臺上實現其核心價值的創造。③彭毫、羅珉:《平臺生態:價值創造與價值獲取》,北京:北京燕山出版社,2020年,第43頁。不過,當DPM與用戶這種相互關系發展到某個臨界點時,這個DPM有可能主導和支配市場。在這種情況下,DPM可能形成對市場的壟斷,以此來攫取壟斷利潤。不過,DPM壟斷的可能性即使出現了所謂的“贏者通吃”現象,但只要不存在人為的市場準入障礙,或市場存在可競爭性,DPM的壟斷也只是一種可能性。④Hanna Halaburda,Bruno Jullien and Yaron Yehezkel,“Dynamic Competition with Network Externalities:How History Matters,”The Rand Journal of Economics,vol.51,no.1,2020,pp.3-31.因為總是有投資者愿意投入更多的資金,或是促使科技創新,或是盡可能吸引潛在客戶,讓自己投資的DPM成為最后的贏家。所以,DPM的“贏者通吃”現象一般都只是暫時或短期的。比如,谷歌的安卓平臺和蘋果ios平臺在競爭中擊敗當時占市場比重相當高的諾基亞塞班平臺就是最為經典的案例。對于中國DPM來說,跨界經營是一種普遍現象,DPM之間的可競爭性更為普遍,平臺廠商規模做得最大也無法阻止其他DPM的競爭。因為DPM的競爭并非是市場價格、產品質量、市場占有率的競爭,而是平臺網絡生態系統的競爭,是DPM之間的策展機制的競爭。與傳統的企業不同,DPM的價值增長不在于提供單個產品或服務的能力,而是取決于DPM策展能力及平臺上客戶核心交互的活力,其核心就是通過各種數字化和智能技術來達到網絡協同化的最大效應。此外,平臺網絡效應的基本特征就是需求端的規模經濟,如果DPM沒有規模或規模很小,這種DPM肯定是沒有經濟效率而為市場所淘汰;成功的DPM,其規模基本上會變得很大,而且會越來越大。巨大規模的DPM僅僅存在壟斷的可能性,DPM之間的競爭是策展機制的競爭。所以,市場結構及市場占有率很難成為DPM壟斷與否的判斷標準,其判斷實質應在于DPM之間是否存在可競爭性。平臺經濟與傳統經濟有很大的不同。在傳統經濟中,在規模經濟顯著時,企業的進入或退出市場往往伴隨著較高的沉沒成本,使得潛在競爭壓力難以成立。但是在平臺經濟中,由于行業之間的分工已經打破,只要存在多個在位平臺,這些平臺就有能力以較低成本進行跨業經營,這就為可競爭性創造了條件。平臺企業之間的競爭不是某種產品質量及服務的競爭,而是生態系統及策展機制的競爭,從而使得平臺企業之間的競爭更為具體、動態,這就使得可競爭性更強。不過,可競爭性并非一個操作性的概念,要轉化為一套可操作的技術性標準還需要更深入的研究。

第四,在數字經濟時代,平臺廠商是一套數據搜尋匹配的算法機制,這與傳統企業運作機制完全不同。所謂算法可定義為“人類與機器交互的決策,即人類通過代碼設置、數據運算與機器自動化判斷進行決策的一套機制”。①丁曉東:《論算法的法律規制》,《中國社會科學》2020年第12期。也就是說,算法是一套化解人類認知約束和信息約束、提高經濟效率、挖掘及拓展潛在需求的數字化決策機制。在大數據時代,DPM不僅擁有海量的歷史交易數據和用戶數據,而且可以追蹤和搜尋用戶的最新數據和即時數據。DPM可利用大數據和智能技術對這些數據進行實時分析、趨勢分析和預測分析。通過算法既可將偏好一致、處于市場不同端的買賣雙方精準匹配在一起,也可以把數字化處理好的信息推送給消費者,以此挖掘與拓展新市場。因為,就買者來說,如果要網上購物,只要進入網上世界,就要面對千千萬萬的交易報價。面對海量的交易報價,買者同樣會面臨另外一種形式的認知約束和信息約束,同樣無法判斷怎樣做出好的選擇。對于賣者來說,既有了解用戶的偏好、生產滿足用戶個性化的產品的問題,也有用戶訂單搜尋與供給匹配及降低產品銷售成本等問題,通過算法就能夠低成本地把交易雙方精準匹配在一起,由此實現交易雙方的價值創造。DPM還可利用算法對網上消費者的行為數據進行跟蹤、收集及分析研究,以此了解消費者的個性、偏好及消費期待等。DPM可能利用這些信息精準向消費者匹配和推送個性化的商品與服務。數字平臺上商業化的推送無所不在,并取得了巨大成功,這就得益于算法機制。不過,無論是對交易雙方精準匹配,還是對用戶的個性化推送,DPM所面對的場景都是不同的。所以利用算法所針對的主體、涉及的問題可能會有很大差別,DPM所設計的算法,在性質上往往都是個性化的。所以,DPM的競爭又是算法設置和利用的競爭。對于個性化的算法來說,要設定一種判定DPM壟斷的標準同樣不容易。DPM的算法機制能夠提高經濟效率、增加社會福祉基本上是一種社會共識,但是有些算法推送②二因斯坦:《取消算法推送,是技術上的倒退嗎?》,2021年10月30日,https://36kr.com/p/1398245976030214,2022年11月13日。和算法定價機制也引發了學術界廣泛關注與質疑。因為對于不同類型的DPM來說,有完全依賴配對算法來進行價值獲取的,如淘寶和優步;也有在經營傳統業務的同時,引入一種或多種基于平臺業務的算法,比如亞馬遜和京東。對于亞馬遜類型的平臺廠商和平臺上的供應商來說,就可能存在算法合謀的平臺廠商壟斷問題。因為平臺上所使用定價軟件,可使商品供應商在幾毫秒內實時優化價格,其定價策略可能造成算法合謀,由此形成價格同盟,損害消費者的利益。也就是說,平臺經濟已經進入了算法機制廣泛運行的時代或算法時代,DPM會根據不同類型的場景,針對不同的問題及對象,設置不同性質的算法。由于這些算法都是非常個性化的,它無法就此設定一個確定算法判斷為壟斷的一般性標準。目前對算法的質疑更多體現在算法內容與社會法律道德的沖突性而非算法機制的壟斷上。算法合謀可能引起壟斷,但這不僅必須放在具體的場景下具體分析,而且往往是在事后才能確定,才能得出有說服力結論。對于監管者來說,判斷DPM的算法程序是否存在合謀及壟斷,并非事前的限制與禁止,更多的是事后的觀察與評估。

最后,網絡效應使得DPM的關注點由內部轉向外部。③杰奧夫雷G.帕克、馬歇爾W.范·埃爾斯泰恩、桑基特·保羅·邱達利:《平臺革命:改變世界的商業模式》,志鵬譯,第31頁。平臺經濟需求端的規模擴張要關注DPM外部的人、資源和功能,賦予開放的參與式管理架構,并為此設定治理機制。這就意味著DPM的創新既有平臺生態系統的創新,也有平臺交易產品與服務的創新。平臺創新的多樣性及多層次性體現了競爭的多層次性。DPM的開放性也意味著其規模擴張更容易在深度與廣度上拓展。比如平臺廠商可徹底地突破時間的限制,利用網絡無物理邊界的特征,借助于大數據技術把生產和貿易的全球化推向頂峰。中國跨境DPM貿易近年來的繁榮就是很好的案例。與傳統企業相比,這些特征不僅對產業組織具有顛覆性的影響,也意味著DPM的競爭方式發生了根本性變化,這些是無法用傳統的“市場支配地位”概念來測算DPM壟斷性的。可見,DPM的競爭與壟斷方式發生了根本性變化。

五、DPM反壟斷的治理與監管

20多年來,隨著數字化技術快速發展及政府采取寬容和審慎的監管政策,數字經濟成為中國“彎道超車”超過歐美日國家的典型范例。中國數字經濟的快速發展,對外增強了國家競爭力,在中國走向科技強國之路上功不可沒;對內刺激了居民消費,促進中國經濟穩定持續增長。但新的商業模式出現也給既有經濟秩序帶來了嚴重的威脅和沖擊,引發不少社會經濟問題。既有新的商業模式下的社會經濟利益重構所引發的社會利益沖突問題,也有由于法律制度的準備不足、監管理念的滯后,DPM在快速發展和急速擴張過程中所產生的日益嚴重的市場競爭與壟斷問題。所以,政府近年來把對DPM反壟斷的治理和監管提到了重要議事日程,對DPM反壟斷的監管初見成效,但也引發了一些負面效應。對DPM適度監管可能保護弱勢的消費者和用戶的利益,規范市場秩序,推動數字經濟持續穩定健康發展;但過度監管也可能會減慢數字經濟發展速度,扼殺技術創新,打擊DPM增加投資的積極性。所以,我們應該對2021年以來的對DPM反壟斷的監管與執法的經驗進行認真總結和理論反思,以此探索一條適應中國的DPM反壟斷治理和監管之路。

首先,國內外對DPM反壟斷的治理與監管,基本上處于在經濟理論上準備不足的狀態,這自然無法把握DPM本質特征及規律性,并由此獲得對DPM反壟斷的治理和監管合適的對策。有研究者根據Roth的市場有效運行的三性原則①Alvin E.Roth,“What Have We Learned from Market Design?”The Economic Journal,vol.118,no.527,2008,pp.285-310.所建立的理論模式,建議監管者應當要求DPM增加分層數目,優化平臺市場的分層設計,以此降低交易成本,提高交易撮合的效率。可以說,這種理論模式基本上還是在“市場邊界為既定”的框架內,但實際上在DPM下,市場和企業的邊界已經重構,該理論的解釋力還有待討論。所以,從理論邏輯來說,對DPM反壟斷的治理和監管就需要設計一種平衡DPM的內部治理機制和外部監管制度關系的新的制度安排,就得探討對DPM反壟斷治理和監管最優的制度可能性邊界。

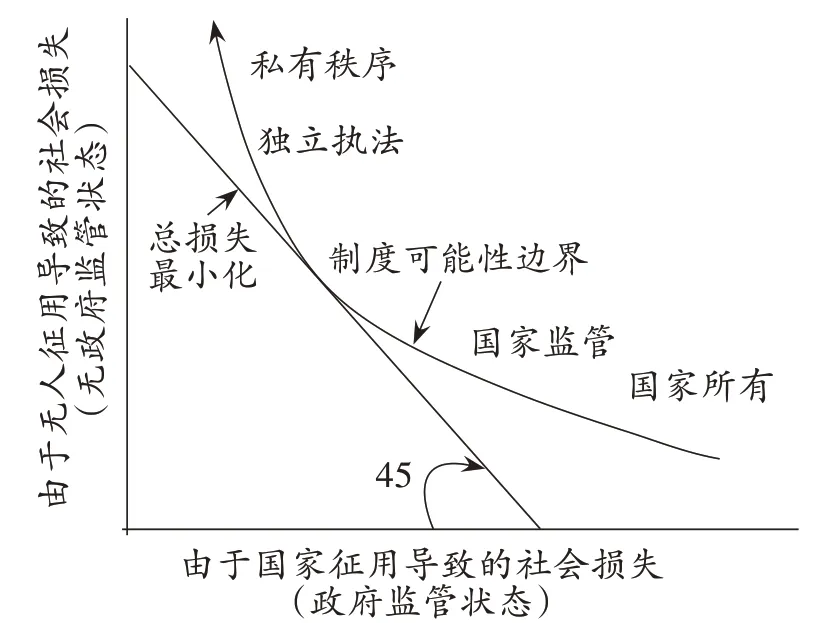

其次,如何確立對DPM反壟斷的治理和監管最優的制度可能性邊界。對于廠商反壟斷的監管,美國芝加哥學派認為,最好的辦法是以市場方式來解決。②George J.Stigler,“The theory of Economic Regulation.”不過,德加科沃(Simeon Djankov)等人的研究指出,對企業的反壟斷的治理與監管,無論是對企業的自由放任,還是政府的過度監管,都是不合適的,最為重要的是如何在兩者之間確立最優的制度可能性邊界(見圖2)。③Simeon Djankov,Edward Glaeser,Rafael La Porta,Florencio Lopez-de-Silanes and Andrei Shleifer,“The New Comparative Economics,”Journal of Comparative Economics,vol.31,no.4,2003,pp.595-619.

圖2 對平臺廠商反壟斷的治理與監管的制度安排的可能性邊界

圖2表明,可能的監管制度范圍,包括從私人治理或企業治理,到具有獨立司法職能的法院裁決系統,國家制定法律規則,再到政府直接擁有資產。可以說,在這個對企業反壟斷的治理和監管的光譜中,偏向任何一端都會造成社會福利的損失,不利于國家整體經濟增長。所以,針對不同的具體情況,確立監管制度的可能性邊界是最為重要的。如果法律制度準備不足、司法制度不完善,誰來監管監管者會成為一個嚴重問題。可以說,盡管該研究也是以現有的市場體系為前提,但不失一般性,它可以成為探討對DPM反壟斷的治理和監管制度可能性邊界重要的理論框架。因為就DPM的運行機制來說,盡管數字化技術為其本質特征,但同樣存在DPM內部治理、外部治理和監管、市場監管及政府監管的光譜系列,所以,對DPM反壟斷的治理和監管,政府必須重新檢討現有的反壟斷的法律制度,重新思考在什么情況下應該選擇什么措施進行監管,而不是用傳統反壟斷法律簡單地判斷DPM的壟斷。同時,政府還得以《指引》的方式來規范DPM的外部監管等。

第三,根據北京大學國家發展研究院近期的《平臺經濟的創新與監管》研究報告①黃益平:《平臺經濟的機會與挑戰》,2021年12月1日,http://nsd.pku.edu.cn/sylm/gd/518108.htm,2022年11月13日。,判斷DPM是否壟斷,不能靜態地看市場份額,最為重要的是看進入門檻、沉沒成本是否足夠低。只要足夠低,就具有可競爭性。在這種情況下,一個DPM的市場份額最大,也難以完全壟斷這個行業。更何況中國平臺廠商是以跨界經營為主導,中國排名前十的平臺廠商的市值占比從2015年的82%下降到現在70%。這些都說明了中國平臺經濟可競爭性非常強。所以,對于中國DPM的治理和監管,需要注意以下幾個問題:一是DPM作為一種新組織形式,在法律制度準備不足的情況下,如何區分DPM治理規則設定、數據隱私保護、勞動者和消費者權益保護等一般市場行為失序與DPM的壟斷。二是平臺經濟正處于動態的發展過程中,對反壟斷法律制度修改與完善,要以最新的經濟學研究成果為依據,要采取公共決策的方式,更要從觀念上根本轉變,讓反壟斷的法律回到促進DPM創新與發展的基點上來。對于歐洲的數字經濟法律規則不宜參考太多,否則中國數字經濟也會走上歐洲之路。三是政府對DPM反壟斷的治理和監管的執法理念要從根本上轉變到數字經濟發展的軌道上來,同時對監管者的監管也要有相關法律制度。

六、小結

大數據和人工智能等技術引致了人類社會劃時代的變革及人的理性行為選擇的途徑和方式的質的飛躍,由此形成了新的生產要素、新的交易工具、新的資源配置方式、新的產業組織形式等,并由此驅動了經濟的微觀基礎的根本性變革。DPM是這種根本性變革的主要載體,DPM的競爭與壟斷也出現了新形式。DPM的本質特征是網絡效應。DPM之間的競爭既不是市場價格的競爭,也不是科層式企業組織之間的競爭,而是DPM之間策展機制的競爭。DPM的競爭是多層面的,有DPM之間的競爭、DPM與平臺參與者的競爭以及平臺參與者與參與者的競爭等,因此平臺的網絡效應是多層次、復雜多樣、動態的。DPM的策展機制就是要促使DPM積極的網絡效應不斷地擴展和深化,減少或排除消極的網絡效應。所以,平臺廠商之間競爭性質與傳統管道的市場競爭是完全不同的。此外,如果DPM沒有網絡規模或非線性增長肯定是不成功的,但占有巨大的市場份額的DPM同樣可能出現凹型崩潰,關鍵就在于DPM的策展機制能否興利除弊。所以,傳統經濟理論中的市場結構、市場占有率、市場支配地位、公平交易、反競爭行為、價格歧視等概念是否適應于評估DPM的壟斷行為還得從理論上進行更為深入的研究。可競爭性則是一個可選擇的概念,至少對DPM的反壟斷的治理和監管的思維需要從觀念上徹底地轉變。正因為DPM之間的可競爭性,再加上DPM正處于動態的發展過程中,對于中國DPM反壟斷的治理和監管,重點要放在促進DPM創新、可競爭性和行為規范上,這是加快發展中國數字經濟,促進數字經濟和實體經濟深度融合,打造具有國際競爭力的數字產業集群的關鍵所在。