江永女書及其文化傳承

□ 章悅茗

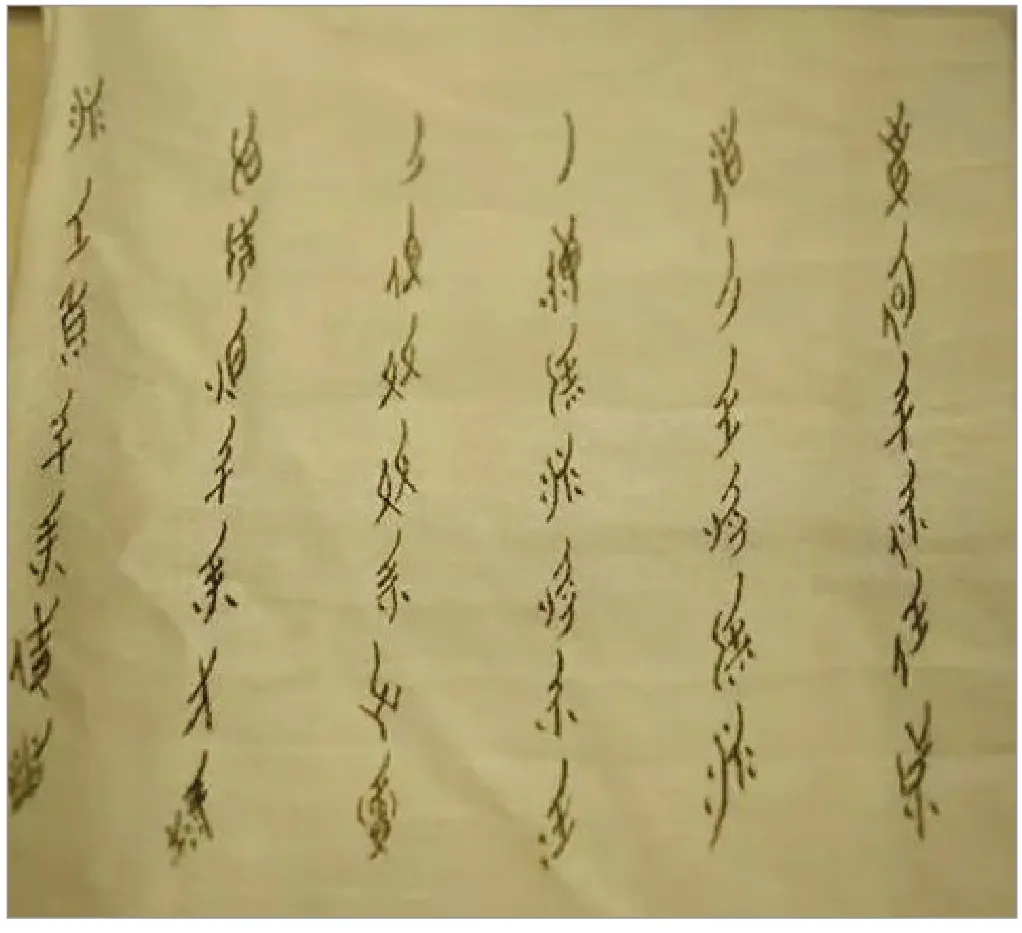

女書手帕

江永女書是世界歷史上唯一一種女性專用文字,在特定的地理、歷史、思想文化與民俗背景中產生。作為一種文字體系,江永女書具有異形漢字與表音文字兩個顯著特點。歷史上江永女書的文化功能包括結交“老同”、自傳訴苦、女紅和唱歌堂,有其鮮明的特點與應用范圍。在女書與女書文化的保護傳承過程中,應取其精華,去其糟粕,選擇合適的傳承形式,讓女書在當今時代煥發新的光彩。梳理江永女書的產生、特點與文化功能,探究女書與女書文化傳統,有助于更好地保護與傳承地方優秀文化。

一、江永女書產生的背景

位于南嶺山脈的湖南省江永縣,是一片神秘的南國天地。曾被貶謫至此的柳宗元,就留下過“永州之野產異蛇:黑質而白章,觸草木盡死;以嚙人,無御之者”的記述。然而,在這片看似荒僻的土地上,卻誕生了一種中國甚至世界僅有的女性文字體系——江永女書。江永女書精妙秀麗,自成體系,蘊含了豐富的歷史文化與人文風情。

一個民族、一個地區文化傳統的形成和傳承總是與其社會歷史發展階段的各個方面因素相適應。女書這種特定的文化現象有其特定土壤,與所處地理環境、生產力發展水平、生活方式、當地民風民俗、婦女社會地位、社會交往方式等均息息相關。[1]江永地區擁有復雜的地理、歷史、思想文化背景,兼具封閉與開放、觀念保守與文化豐厚的特點,為女書誕生提供了條件。

(一)地理文化背景

地處湘、粵、桂三省交界處,江永縣自古為楚粵通道,與外界相通。由于地處南嶺山脈的山地丘陵地區,這里山地相對平緩,山中尚可通行,因而“阻而未塞,險而交通”,歷年來是兵家必爭的古戰場、戍守邊關的軍事要塞、南北征伐的咽喉要道。江永也因此見證過歷史上許多戰火紛飛,這些歷史也在女書作品中得到證實。比如《黃巢殺人八百萬》,就記錄了黃巢起義時的戰亂影響;《太平軍過永明》,細致描繪了當地居民尤其是婦女顛沛流離的生活;還有許多哭訴“民國三十三年走日本”內容,敘述了1944 年9 月日軍在當地燒殺搶掠的種種暴行。一方面,特殊的地理位置使當地人民飽嘗戰爭疾苦,對生活及苦難有著敏銳而深刻的感知;另一方面,與外界較頻繁接觸,又促使當地迅速吸收外來思想,豐富本土文化。

(二)歷史文化背景

江永地理位置僻遠,卻擁有豐厚的歷史文化底蘊。地下考古發現,這里雖處于嶺南之中,卻很早便有人跡。幾次文物普查發現,江永境內有多處新石器時期至商周先民生活遺址。女書流行地帶的上江圩甫尾與浩塘兩村之間也有一處商周遺址,位于面積六百平方米的一座石灰巖山上,顯而易見的文化堆積層達一米以上。[2]由此可見,江永地區歷史發展悠久,本土文化底蘊豐厚,這為女書出現奠定了文化基礎。

(三)思想文化背景

江永地區原屬于瑤族聚居區,在與外界溝通過程中人們日常逐漸漢化,使用漢語方言交流,并演變為男耕女織的生活模式,思想豐富的同時也吸收了重男輕女觀念。歷史上一些賢才名士被貶謫至此,也曾在此地移風易俗,留下許多思想文化瑰寶。柳宗元寫下“永州八記”,在這里“幽沉謝世事,俯默窺唐虞。上下觀古今,起伏千萬途”,他幫助嶺南學子的事跡一直被永州人引以為模范。周敦頤、何紹基等文人也曾為此地移風易俗做出貢獻。另一方面,中原傳統封建思想也在江永普及,尤其是重男輕女觀念。女性社會地位低下,甚至被視為生育工具,在家族活動中頻頻受限,沒有接受教育的權利。普通婦女長久被壓迫,渴望傾訴,于是創制自己的文字互訴衷腸,女書便應運而生。

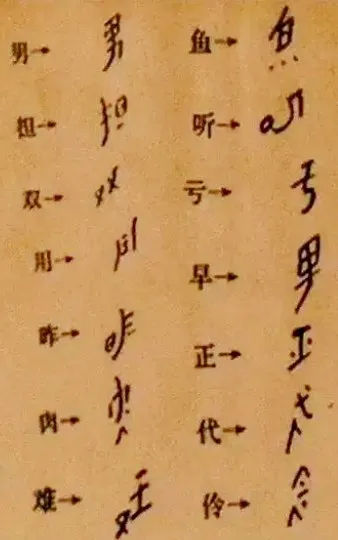

女書是漢字的異形

(四)當地特色民俗

江永女書最初性質類似“密語”,只有女性能學習、使用。這種密語性質的語言文字能得到傳播,并擁有代代相傳的生命力,與當地“老同”文化密不可分。老同,本指同年生之女性結交朋友,而在女書流傳地區,只要相處融洽,無論年齡大小,都可結為老同。結交老同人數不等,大多是四至七人。通常女性在青少年時期,就在父母幫助下結交姊妹老同,從此幾人互幫互助,親密無間,長大后也可隨意愿結交新的老同。這一女性之間友誼傳統使當地女性之間關系緊密,甚至形成一個“女兒國”。老同們形成了一個社會文化圈層,在這里,她們可以讀書、寫字、受教育,甚至可以寫書、發表;在這里,她們還可以自唱、自娛、自樂。甚至也可以在高堂盛典上向男人社會宣讀公開信,盡情地宣泄自己的不幸遭遇,痛快地控訴世道的不公,體現了女性集體對男性社會、舊制度與文化觀念的抗爭。[3]這種相對封閉、與男性隔絕的女性老同社會,使女書有較為固定的使用群體與使用需求,晚輩通過向長輩學習女書,以融入老同社會中,促使女書得以普及規范并能夠世代相傳。

綜上所述,女書這一奇特文化現象的產生,是地理、歷史、思想、民俗文化等多重因素共同作用的結果。一方面,江永的歷史文化積淀深厚,加之受漢民族文化影響,以及當地人民精神世界普遍較豐富;在與外界頻繁交流接觸過程中,人民對世事紛爭有自我判斷;另一方面,根深蒂固的男尊女卑傳統封建思想,令女性群體飽受壓迫急需傾訴,這種看似矛盾的組合最終促成了江永女書的誕生。

二、江永女書的特點

女書并非一種全新文字體系,而是脫胎于方塊漢字,對漢字結構做出一定簡化與變形,使其成為表音符號。作為一種文字體系,江永女書具有兩個顯著特點:異形漢字與表音文字。

(一)異形漢字

江永女書是漢字的一種異形。在大約一千個基本女書單字中,百分之八十的字可以找到脫胎的漢字原型,百分之二十的字暫時不明來歷,暫且稱為自制字。因此,構成女書文字體系的主要是隸楷之后的方塊漢字的變體。[4]女書字多呈長菱形,傾斜修長,借鑒漢字而又發生簡化與變形。它與漢字的關系主要有以下四種:整體漢字借用,將方塊字變形為斜體字;基本保留漢字原形,但形體稍變;變異較大,但仍有所借漢字的痕跡;利用改造的漢字構件,使用形聲、會意等方法造字。同時,為了提高實用性,女書文字將漢字筆畫簡化為柔美的點、圈、線三類,有的女書字只是大致描摹漢字外形,使其更加簡便易學。

女書很大程度上是漢字的異化與改造,據此也可以推斷,女性通過某種途徑學習漢字,創造性地改造漢字之后發明了女書。之所以出現女書文字瘦斜體菱形變異,是因為這種變異一方面可以使其外形與漢字產生差異,有利于提高女書的私密性;另一方面,鑒于女書很多時候用于女紅刺繡,菱形字體更能適應布面紋理,瘦斜體字樣美觀秀氣,類似花紋,裝飾性更強。這種異形漢字的創制帶有典型的女性特點,是中國古代勞動女性的智慧結晶。

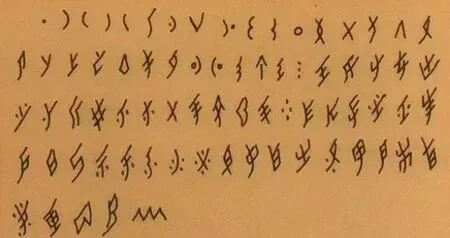

(二)表音文字

江永女書是一種表音文字。雖然外形與漢字相似,但女書的本質屬性與漢字并不同。漢字以形聲字為主,大多一半表音一半表義;而女書的構件偏旁在發展過程中基本失去表義功能,變為純粹的單音節音符字表音文字。它使用同音假借,用一個字符標記一系列同音、近音字,使其用一千多字符就能較完整地表述相同漢語語義。

女書文字基本構件

女書《結下好情義》扇面 出自湖南博物館網站

這種造字法經濟簡便,適應了當地女性文化基礎較薄弱的特點。即便時代發展,人們也不需要大量造新字,只需借用原有讀音進行新的搭配組合,大大降低女性識字難度。由于女書作品多數用于歌唱、表演,這種較粗糙的文字足以適應現實需求。

女書的讀音就是當地一種漢語方言,與漢字(當地稱為“男字”)的讀音并無二致,相當于一種語言,兩套文字。因而女書這一新文字體系的出現,并未給當地人民日常交流帶來障礙。

三、江永女書的歷史文化功能

女書的誕生、應用與江永女性日常生活密不可分。女書文化里有著十分清晰的男女性別差異,很多作品都描述了男尊女卑的現實,例如:男人在社會和家庭中享有主導地位,女人不得與外界接觸,只能獨坐繡樓,即便出嫁后,也有可能被丈夫當作物品“抵押”或“典當”掉。丈夫去世后,她們隨時可能被家中長者“轉房”給家族中未婚男性,自己不能主宰命運。但是,江永婦女并沒有麻木地承受這種苦難,而是用語言去傾訴與宣泄。她們創造出女書這種近乎“天書”文字,專供女性自己使用,女書被廣泛用于結交老同、自傳訴苦、女紅、唱歌堂等活動,幫助女性結交姊妹,攜手頑強生活下去,[5]女書因此具有了獨特的文化功能。

(一)結交老同

女書在結交老同時發揮著聯絡感情的重要。少女時期姊妹結交,往往是一位姑娘主動用女書寫信試探,“先奉紅書到貴府”“設問姑娘哪樣心”。如果對方有意愿,便回一封女書書信,這種往來書信稱為“結交書”。結交后的老同姊妹更是常用女書互道心聲,有將真摯感情記在折扇上相贈,“一雙畫眉鳥,雙雙象娥眉;我們君子女,好芳要相陪。”也有離別后寄書表思念,“起來梳你高撐鏡,不見老同在哪方;一更點火上樓坐,靜坐空凄眼淚垂。”女書成為姊妹間重要的交流媒介,使青春少女關系愈加親密,生活豐富多彩。隨著年齡增長,老同姊妹逐一出嫁,關系便不似往日親近。等到中老年階段,歷經人世滄桑苦辛后,許多婦女們選擇再結交老同,相互扶持分憂。老年時期女書作品與少女時期風格迥異,多了對生活不易的感慨,也多了相互安慰勸解的豁達。女書成為許多老婦生命中一部分,她們對女書與老同的感情甚至超過親人。由此可見,女書是當地女性在人生不同階段結交老同,并進行溝通交流的橋梁。

女書《三朝書》出自湖南博物館網站

(二)自傳訴苦

自傳訴苦是女書非常重要的功能,也是江永地區一種特殊文化現象。普通婦女訴苦并不罕見,為著名人物作傳也很常見,而在江永,普通婦女的一生也往往會用傳記方式,以女書記錄下來。“訴說苦辛”的愿望原本便是女書產生的重要推力,女性將生活的艱辛和對生活的不滿用文字記錄下來,向其他女性訴說,以求獲得同情與安慰,使自己情緒得到宣泄,這也是女性之間互相汲取力量的體現。自傳形式女書的出現與普及,更體現了女性自我意識進一步覺醒。她們將自己的人生寫進扇面,繡上布帛,唱進歌謠,堂堂正正地展示給世人。不會寫女書的女性,會請文化水平較高者為自己寫傳,以求留下自己生活過的痕跡。自傳與訴苦,且用文字公開記錄下來,是江永女性自我意識覺醒的標志,也是當地社會文化包容性與多樣性的一種表現。

(三)女紅

女紅與女書息息相關,既是女書的重要載體,也拓展了女書創作內容。作為當地女性的必修課,女紅之中投入了女性大量心血與感情,而寓意豐富的女書又往往作為裝飾加入女紅作品中。江永女性們會選取一些吉祥話,作為花邊點綴衣襟或被面,既美觀又富有意義。如現存一條花帶上織有這樣的女書文字:“天長地久、長命富貴、壽比南山、金玉滿堂、吉星高照、一寸光陰一寸金、寸金難買寸光陰”。女紅活動也成為女書作品中的重要題材,她們創作女紅歌,邊做女紅邊吟唱,如“兩位高樓坐,穿針配色全;不聽人言語,繡花共商量”。類似江浙地區采茶曲,這種歌謠為辛勞的女性解悶,為女紅勞作增添一些藝術趣味,也極大豐富了女書內容。

(四)唱歌堂

唱歌堂是江永重要的文化活動,而女書則是古代歌堂文化的靈魂。當地許多民俗節日不允許女性參加,女性另有自己的節日。在女性的唱歌堂慶典中,大家聚集在一起,讀紙、讀扇、唱女書歌。當地女性幾乎人人會唱女書歌,而女書作品也具有共享性質,即便是私人信件或自傳,也可以唱給大家聽,甚至大家一起唱。唱歌堂是純粹民間性質的娛樂活動,無論演員聽眾,都是普通婦女。這種類似女性文化沙龍的聚會,是展示女性文化的舞臺,也是女書作品活化、傳播的重要途徑。

不僅限于上述活動,江永百姓日常婚喪嫁娶、生兒育女等重要事件中,也能窺得女書的痕跡。女書應用范圍廣泛,真正融入到了古代江永女性的日常生活中。有些老婦人在臨終前,甚至會囑托后人將自己的女書作品一并火化,以求繼續獲得陪伴與安慰。由此可見,女書文化已深深融入當地女性的血脈中,成為古代江永女性生活與生命中的精神寄托。

四、女書文化的當代傳承

女書與女書文化在歷史上不斷發展完善,到了近代卻面臨傳承危機。新中國成立后,江永地區男女不平等現象逐漸弱化,人民受教育程度普遍提高。在社會現代化與經濟高速發展過程中,傳統的唱歌堂、做女紅等活動也逐漸淡出人們的視野。女書應用范圍縮窄,年輕女性懂女書、使用女書者越來越少,甚至面臨“后繼無人”的狀況。另一方面,部分老一輩女書主人去世后,她們收藏的作品多作為殉葬品火化,流傳于世的女書作品越來越少,女書的當代傳承面臨重重困難。

20 世紀80 年代以來,越來越多的學者研究人員加入到江永女書的考察探究中,并將他們的研究成果介紹到國內外,女書與女書文化的傳承與保護愈加受到重視。湖南省和永州市文化局共同建設了江永女書文化生態保護區,制定的各種措施促使瀕臨失傳的女書文化在當地得到恢復與發展。江永縣政府文化部門在女書遺跡保存較好的上江普美村建立了女書文化村,并在該村建起了“女書學堂”,請女書傳人高銀仙的孫女胡美月給年輕一代婦女傳授女書。與此同時,國內外新聞媒體也發揮積極作用,各種深度專題采訪報道相繼推出,使女書文化研究和搶救女書的呼聲一浪高過一浪。[6]2006 年,經國務院批準,江永女書被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。這些舉措對女書的保護與傳承工作發揮了積極作用,然而,女書與女書文化不同于許多其他文化遺產,有其特殊性與矛盾性,因而在保護傳承過程中應保持謹慎,做好甄別,選擇合適的傳承方式與內容。

(一)女書文化的傳承原則

女書與女書文化具有特殊性、矛盾性。女書是在特殊的時代背景下產生與流傳,是一種女性對身心壓抑的積極反抗。女書文字本身神秘精深,價值獨特,凝聚了無數被壓迫婦女的血淚。女性是在被剝奪受教育權后,又經受不公與艱辛,才會想出使用自己的文字傾訴心事。因而,一篇篇女書的背后,實際是一段段心酸的歷史故事。現代社會早已告別男尊女卑的落后時代,面對這種落后時代人民生活智慧的結晶,在內容上應當保留其中積極健康的部分,適當改造以融入新的時代環境;而對于其中封建落后的部分,則應予以分析批評,永久放入博物館。

“雕母錢”實物拓片 出自《光明日報》2017 年9 月4 日

(二)女書文化的傳承創新

女書文化的現代傳承需要隨時代發展不斷創新。一方面,對唱歌堂、結交老同、制作女紅等文化活動進行保護與創新性發展。這些融合女書特點的活動有著積極向上的意義,保護的同時也可以做出適當改造。唱歌堂活動喜慶歡樂,卻帶有一定原始性、粗糙性。當今可以根據原有活動進行改造與再創作,使歌舞在保留傳統元素的同時更適應現代人審美。還可以適當加入其他音樂種類,將其推向世界。著名作曲、指揮家譚盾創作的交響音樂詩《女書》,將女書歌旋律、唱腔與交響樂融合,向國內外聽眾講述了女書故事。新生代音樂人鄧見超結合女書吟唱方式,創作了流行歌曲《女書》,使大眾也能直觀感受女書的魅力。

結交老同,一定程度是舊時人們為了應對經濟壓力與苦悶生活而進行的交往,如今人民生活水平普遍提高,但姊妹間的情感交流同樣重要。在如今這個信息時代,若能靜心為姐妹寫一幅扇面,繡一條花帶,不僅可以增進姊妹感情,還能充實自身精神世界。

女紅女書作為重要文化遺產,是江永的文化珍寶。現代江永女性不必再學習女紅,但為了使女紅技藝不致失傳,可以通過廣泛宣傳介紹,從而吸引更多人自愿學習。隨著時代進步,一方面可以改進女紅制作技術,在一些繁瑣重復的工序環節適當引入機器生產,提高效率;另一方面可以進行適應時代特征的創新設計,使女紅技藝更為世人廣泛地接受,煥發新的生命力,提高其實用價值與經濟價值。總之,女書文化活動原本是古代勞動人民日常生活的一部分,在保護與傳承中,依然可以保留其文化性與實用性,無須為了保護而采用表演性質傳承,而是順應時代發展與數字化浪潮,使其自然而然地煥發出新的精神面貌與文化活力。

(三)女書文化的現代傳人

女書文字本身在字形結構、構詞方式、讀音以及作品形式上具有鮮明特點,應當積極有效地收集、整理、研究、保護、傳承。女書研究具有極高的文字學、語言學、歷史學、考古學、文化學等價值,國內外學者紛紛前往江永考察做了大量研究工作,并取得豐碩研究成果。這些研究為女書的發掘、保存與傳承奠定堅實基礎,然而,作為一種語言,若想使其繼續傳承使后人得以見其風采,就需要考慮如何傳承。隨著時代進步,可以逐漸打破男女傳承的界限,當今時代男女對立早已大大弱化,男女性格差異也不似舊時那樣明顯,而女書逐漸褪去舊時“密語”的功能,轉向為人人可以學習的純粹文字。

“女書男傳第一人”原江永縣文化館工作人員周碩沂就是一個典型。他之所以學會女書,是因為從祖母那里偷來一本《訓女詞》,因為喜歡,讀寫得滾瓜爛熟。后來,又向姑姑提出學習女書。雖然姑姑沖他大發雷霆,“斥責他破壞了女書千百年來傳女不傳男的戒律,但還是被他的虔誠和專心致志所打動。”[7]周碩沂學會女書后,又傳承給了其他人。由此可見,若能打破傳統性別傳承界限,既降低女書失傳風險,又能進一步傳播男女平等的觀念。不僅如此,在數字化與人工智能高度普及的今天,可以借助互聯網、自媒體、AI 等現代技術方式,讓更多人了解女書,熱愛女書,認識其獨特價值,拓寬女書的傳承渠道與媒介,尋找更多真正愿意致力于發展傳承女書文化的“接班人”。

(四)女書文化的辯證汲取

女書文化傳承過程中,需要對于女書中重男輕女、傳統女德等封建內容予以批判與舍棄,將“訴苦”功能逐漸淡化。歷史上,女性雖是重男輕女思想的受害者,深受這一觀念的毒害,甚至從受害者向施暴者轉變。女書作品中不乏明顯的重男輕女內容,甚至還有傳統女德教條,如“勸聲女兒聽娘教,女人第一是守貞”。在女書傳承過程中要擦亮眼睛,辯證汲取,對于這些落后觀念內容堅決批判,避免荼毒世人。對于女書作品中的“訴苦”內容,應結合過去時代環境給予理解同情,但同時需要明確,當代人民,尤其是女性,在遇到不公正待遇時,應當用正當合法手段維護自身權益,而非忍氣吞聲,默默訴苦。女書過去的訴苦功能在當代逐漸弱化,女性的合理需求與權利理應正大光明地爭取。

五、結語

江永女書作為特殊歷史、地理、人文背景下的產物,價值獨特、舉世無雙。它在古代女性被壓迫的社會狀況中誕生,因其簡便易懂而逐漸普及,在江永豐富的地域文化活動中閃爍著獨特光芒。現代社會男女二元對立漸漸弱化,女性再也不需要通過特殊文字互道心聲攜手前行,女書的實用功能終將隨時代進步而徹底消褪。然而,女書從歷史深處走來,見證了時代的血淚與歡笑,承載了世代女性的智慧與才情,終將帶著歷史的記憶與厚度,以更清新的面貌走向未來。