明代虎鎮五毒方補的藝術表達與造物理念

張 蕾

(江蘇聯合職業技術學院 蘇州分院,江蘇 蘇州 215000)

明代時人們重視節氣習俗,傳統的固定節日凝結成日益豐厚的民俗文化,在文化中形成對應的節令時物裝飾象征,并進一步擴展應用,通過具象提煉與抽象設計裝飾于服裝及服飾品,即形形色色的應景圖像,隨時間的變化依序更替。明代紋樣藝術發展至繁而豐茂的階段,補子形式的出現又為組合主題紋樣的表現提供了更多樣的思路與載體。基于時令節氣傳統形成的應景歲時紋樣也形成了一套完備的規制系統。

“虎鎮五毒”方補取用主題應景紋樣對應“端午”節令,其在題材與圖像藝術的表達上獨具一格。相較以花鳥祥瑞符號組合、以神話傳說場景轉述的應景紋樣,“虎鎮五毒”具備故事性、事實性、民俗性與意識性的綜合內涵,并在圖案的呈現上表現出更為穩定而復雜的藝術特點。傳統典型紋樣的研究一直是服飾文化方向的熱點,其研究意義從圖形規律、色彩審美到符號價值、民俗思想縱向延伸,是學者們探究多學科觀點的重要切入點。鑒于當前研究成果側重題材元素或應用類別作為主要對象,本文嘗試聚焦端午節令方補,梳理宮廷民俗表現和紋樣凝結民俗思想的多重屬性,述一隅之見,求教大方。

1 明代應景紋樣“虎鎮五毒”內容的構成與應用

“虎鎮五毒”作為端午節避除邪病祟物、保佑平安健康的圖像符號,其形態的完成最早可追溯至宋代,周密《武林舊事》卷三《端午》記載,宋代宮廷里“插食盤架設天師、艾虎,意思山子數十座,五色蒲絲、百草霜,以大合三層,飾以珠翠、葵、榴、艾花、蜈蚣、蛇、蝎、蜥蜴等,謂之‘毒蟲’。”[1]此時已經將艾虎與五毒的形象并提于端午的節俗之中。

在古人文化體系里,虎是能夠驅害避邪的神獸,“虎者,陽物,百獸之長也,能執搏挫銳,噬食鬼魅”。于是,漢代記述時人“燒悟虎皮飲之,系其爪,亦能辟惡”[2]。然而虎的形象固定,但“五毒”的組成一直存在變動與異論。“五毒”由五種毒蟲或有毒的動物構成,民間所說“五毒”通常指蛇、蝎子、蟾蜍、蜈蚣、蜥蜴等,而在不同時期的社會環境與地域間文化的差異下,“五毒”的概念及種類也形成了多個微有變動的說法。五種毒物的體型都偏小,或出于增強紋樣美感與畫面充實感之意,或為了強調紋樣所承載的美好寓意,“五毒”的紋樣很少單獨作為裝飾,應用于明代補服的時候更是常與虎紋、菊花及其他紋樣搭配出現。宋代人將除夕辟邪用的“虎”挪用到了端午節,艾虎之風開始流行。賈仲名《金安壽》第三折:“疊冰山素羽青奴,剪彩仙人懸艾虎。”[3]

明代的時令方補與民間兒童服飾品能看到“五毒”常與“艾虎”組合成的“虎鎮五毒”紋樣,兩者都寄托著人們出于驅邪避疫的目的而產生的愿望。在統治者的推動下,民間的許多民俗活動與特色服裝逐漸流行于宮廷,并隨著時間的積累與宮廷織繡風格有機融合,其中“五毒”也用作補子紋樣。明代劉若愚《酌中志》卷二十《飲食好尚紀略·端午》,五月“初一至十三日止,宮眷內臣穿五毒艾虎補子蟒衣”[4]。受方補四方形狀的限制,“五毒”紋樣構圖方式也有所變化,組合紋樣元素相比前朝更加多元。

2 “虎鎮五毒”方補的藝術表達

明代方補紋樣在藝術表現上集大成于一身,同時在細節處留以變動。藝人最初將“虎鎮五毒”轉化為美術造型時采取揚長避短的方法,提煉其獨有的造型特點,簡化不必要的細節,以單純簡樸的手法完成對物象的描繪。根據藝人自身的生活經歷、情感表達、審美觀念和美感標準不同,呈現出不同的藝術風格與鮮明的個性。縱觀宮廷用“虎鎮五毒”方補的紋樣圖像,在形象塑造、布局構成、色彩風格與工藝表達四個方面同中存異。

2.1 個性鮮明的形象塑造

“虎鎮五毒”主題紋樣取意以代表正氣的猛虎鎮邪壓祟、避祛象征為邪厄的五毒,因此在圖像的表現上相對程式化,基本保持了固定的動態對象關系,即猛虎為鎮壓者,五毒為受鎮者。在“虎鎮五毒”方補中,老虎通常是整個主題紋樣中體型最大、形態最為靈動的元素,其造型主要有伏臥回首與半臥欲奔兩種動作模式(表1)。前者處于靜勢,虎的四肢曲伏于地面,虎頭向側后方向張望,雙目圓瞪炯亮,嘴角微咧,最彰顯放松狀態的是貼近地面自然垂落的虎尾造型;后者處于運動的預備狀態,虎的上半身挺立,前肢一條抬起,一條撐直,后肢仍保持曲伏,其后背曲線與靜臥狀態呈現區分,且虎尾向上卷立,是在現實基礎上強調動勢的藝術表現點。

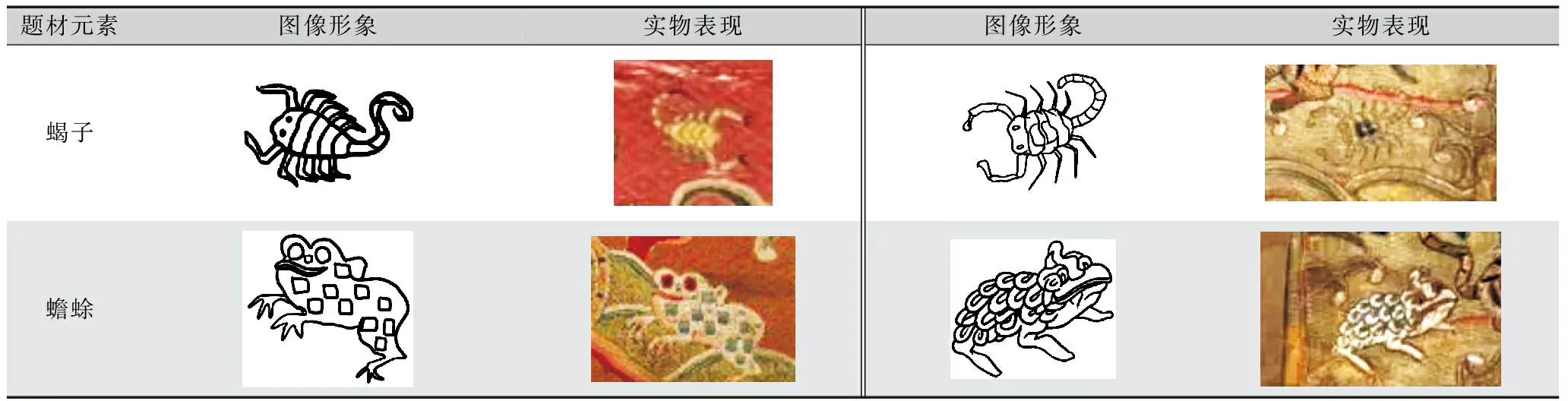

“五毒”的單獨體型都偏小,造型刻畫相對簡潔抽象,保留了各自的特點,形成共同的刻畫模式。蟾蜍紋樣造型個體較大,白底青斑,于波浪上前腿騰空躍起;蜥蜴四條腿呈爬行狀態,尾巴上揚,與蝎子同伏于陸地;蜈蚣與蛇都屬于長條形的輪廓,分別設置在畫面的左右側,蜈蚣身體呈節段狀,紅頭部分凸顯出攻擊性,且在第三四節軀干處有翅翼,飛行在枝叢中;蛇無翼,彎曲纏繞在樹干枝條中,頭部直立并吐出長信子,同樣保持在攻擊的準備狀態。

以北京定陵孝靖皇后棺內出土的明代五毒艾虎補服中的方補為例(圖1),此背補中臥虎周圍繡以艾葉花卉和五毒紋,四周的蛇、蝎、蜥蜴、蟾蜍、蜈蚣形象靈活,姿態各異,場景生動寫實,可以看出此時人們將動物與背景植被元素相融合的藝術審美及表現工藝有了很大的提高。

續表1

圖1 北京定陵孝靖皇后棺內出土明代萬歷五毒艾虎背補Fig.1 Square Buzi entitled “the tiger suppressing five poisonous animals” of Wanli in the Ming Dynasty unearthed from the tomb of Empress Xiaojing in Dingling of Beijing

2.2 中心突出的布局構成

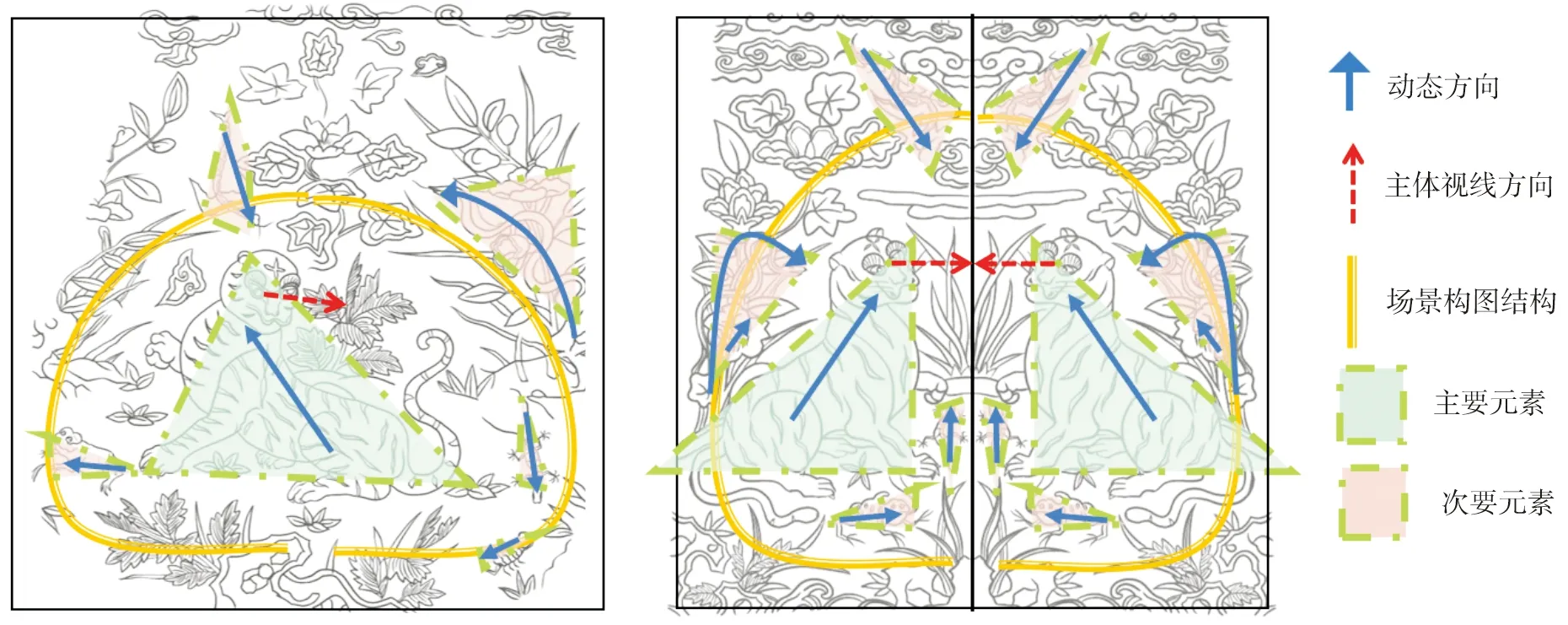

明代方補的主題場景構成通常將現實空間降維成平面表現,即將立體空間的高度與深度同步演繹在四方畫面的上下方向上。通過藝人的主觀修飾,強化各元素形象間的尺寸差異,在平面中保持了層次感與空間感。在“虎鎮五毒”方補中,虎作為陸地動物均被放置在畫面的中下半部分,“五毒”也根據生活習性被依次排布在上方與下方。方補的廓形方正,其中的紋樣在圖形結構上主要表現為中軸對稱型和中正均衡型,“虎鎮五毒”主題方補中就存在單虎與對虎兩種結構情況(圖2)。明代定陵孝靖皇后墓出土的五毒艾虎補(背補)是典型的單虎構圖,虎作為主體元素,設立在畫面中心,整體左右兩側的植物基本對稱排布;同一件女襖正面的對補中間對裁開(圖3(a)),兩邊的虎對稱而坐,植被與山石一一相對。但在兩種構圖方式中,五毒的位置遵循了相同的規律,從高至低依次為蜈蚣、毒蛇、蜥蜴、蝎子與蟾蜍,蜈蚣落在頂部的天空區域,毒蛇、蜥蜴基本落于中部的植被區域,蝎子與蟾蜍主要落在底部的山石地面。“五毒”的這種布局在反映各自生活習性的同時豐富了畫面空余處的內容。

除此之外,“虎鎮五毒”作為主題紋樣還常與龍、鳳的形象相結合,應用于明代的宮廷歲時補子中。在這類多元素組合紋樣中,龍和鳳作為宮廷身份的象征須作為第一元素呈現,其在方補中的面積占50%以上,并放置在畫面中上部分的視線聚集區,前面提到的作為主體的“艾虎”與花卉紋樣也僅作為次要搭配元素置于方補周邊。“五毒”紋樣位置則基本無異,僅作微調壓縮其與邊際的距離關系。以賓夕法尼亞大學博物館館藏的芝麻紗地刺繡鸞鳳五毒方補為例(圖3(b)),主體構圖呈中心軸對稱形式,兩只鳳凰飛舞在紋樣中心,周圍飾以各色花卉與艾葉,紋樣底部立有對稱的兩只老虎,身側各自圍繞著蟾蜍與蛇、蜥蜴與蝎子,右側鸞鳥的上方繡有一只蜈蚣。動植物的造型都相當寫實,各紋樣間的大小對比使得紋樣層次感更為豐富,畫面較為平衡。

圖2 明代“虎鎮五毒”方補中單虎案例與雙虎案例的圖形結構示意Fig.2 Graphical structure of the single tiger case and the double tiger case in the square Buzi entitled “the tiger suppressing five poisonous animals” in the Ming Dynasty

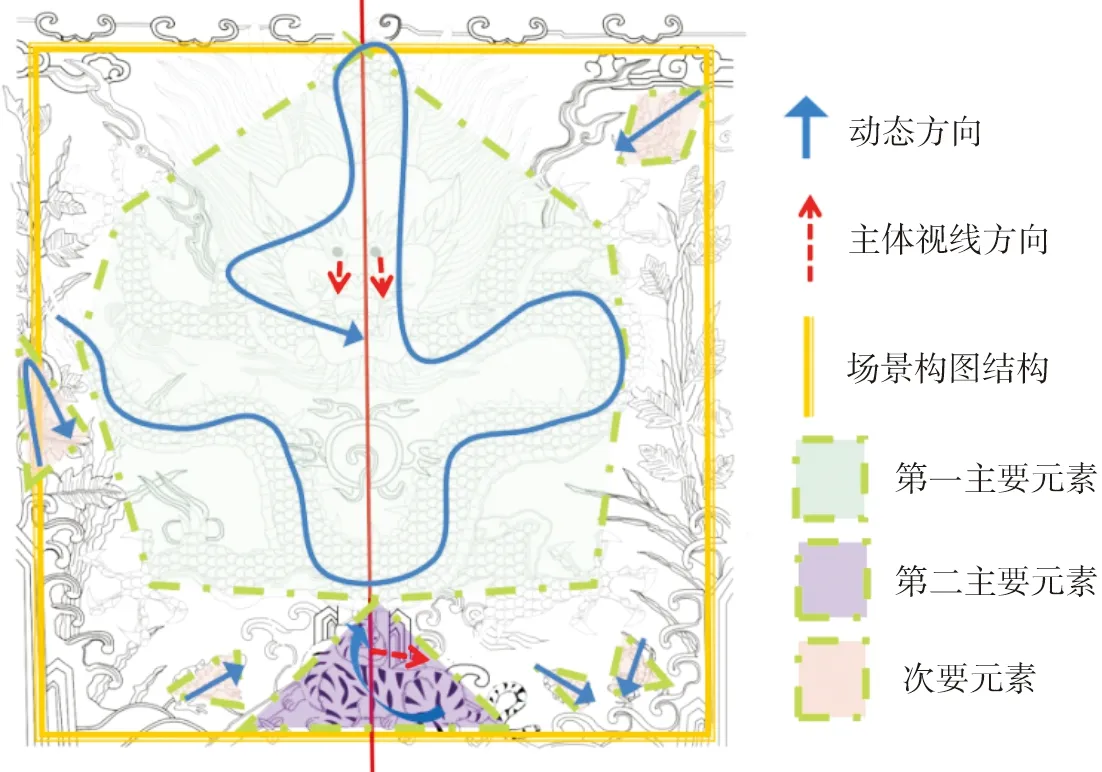

在“虎鎮五毒”主題的龍方補中布局結構的模板化特點更為突出。明代萬歷年間灑線繡虎鎮五毒龍方補應是皇帝歲時吉服上的補子(圖3(c)),其構圖、造型乃至色彩質料上都表現出一致性特點。方補的正中間盤有一條龍,其軀干向四方盤曲,占據了補子的主要面積,龍爪張開延伸向四個邊角的方向,龍的正下方臥有一虎,龍虎皆用金線盤繡。在龍與虎的四周散布五毒,毒蛇與蜈蚣互為左右,蝎子與蜥蜴一組,與蟾蜍對稱位于盤虎之地的兩側(圖4),元素造型同鸞鳳五毒方補中相差無異。

圖3 明代“五毒”方補Fig.3 Square Buzi entitled “the tiger suppressing five poisonous animals” in the Ming Dynasty

圖4 明代“虎鎮五毒”龍方補圖形結構示意Fig.4 Figure structure of the square dragon Buzi entitled “the tiger suppressing five poisonous animals” in the Ming Dynasty

2.3 凸顯等級的色彩與工藝

“虎鎮五毒”方補的色彩兼具明代宮廷服色與應景紋樣配色的特點,其色彩表現在傳統五色觀中的紅、黃、黑、藍、白與寫實植葉的綠色上配比調和,以紅為底,以黃為主,后四色則根據情景所需平衡比重。

尊卑貴賤的等級秩序與陰陽有別的色彩一一對應,形成了“陽色為尊、陰色為卑”的設色原則[5]。紅色亦作赤朱之色,在傳統陰陽論學中屬純粹的正陽之色,在古人心目中居于首要地位。隨著傳統哲學由崇尚至陽轉向追求和合陰陽、統馭陰陽的“中和”境界,寓意中和之道的黃色在地位上超越了朱赤之色,成為象征君主至尊的色彩符號。因此,紅黃兩色成為鋪設大面積的主色調,或作地紋底色,或作主體元素著色,烘托歲時節日吉祥氛圍,彰示位高者之地位。在主體的裝飾部分及場景元素的表現上,黑色、藍色、綠色三色互為搭配應用,明度低、占比小、強調對象的邊緣層次,白色則作為最亮色,勾勒或填充主體用作凸顯。

宮廷服飾用料華貴而繁復,“虎鎮五毒”方補中常見的就有金質絲線、彩色絲線,在龍方補中還用到了反光效果較好的螺鈿片作為眼睛。明代應景方補多為織補與繡補兩大類,其中最為復雜的當屬妝花工藝應用。除此以外,一些更為復雜的紋樣還加織金線、孔雀羽線,使整件織品呈現出金彩交輝、富麗堂皇的效果。繡補的工藝種類更加豐富,有灑線繡、平針繡、釘金繡等,各類刺繡技藝雖為常用工藝,但在施針與織線的細致程度上相比于民間工藝更高一籌。根據刺繡對象的造型與質感特征,工匠采用不同的針法進行表現,豐富了層次變化,使刺繡對象具備立體質感。不同于民間紋樣藝術中外觀描繪簡練而抽象,工藝古樸雅拙,對動物身體各部分比例關系加以重新分配的通式,宮廷織物在圖形描繪與工藝上更加精細復雜,對高低起伏的外輪廓造型進行概括,在純色的軀干上裝飾幾道彩色條紋或波點用以活躍畫面氛圍,從而對毒物令人恐懼或抵觸的身體部位進行篩選與改良。

3 明代“虎鎮五毒”方補的造物理念

不管是毒物自身造型的別致,還是整個“虎鎮五毒”構圖的講究,造物理念始終都圍繞著其自身本意發展著。同時也利用了中國傳統圖形符號的基礎使中國的傳統文化得以傳承,目的就是在于取其“形”,而延其“意”,從而傳其“神”。其中的“意”即代表著五毒文化中無論是出于對孩子遠離災病、健康平安的美好愿望,還是本著鎮宅避邪、除災躲禍、福康吉慶的祈念之中所飽含著的保佑生命的祈禱之意。

3.1 同脈傳承、上下兼行的民俗觀念

“虎鎮五毒”方補作為歲時記錄的載體與符號,本質上以民俗文化為骨、以工匠手藝與絲線為皮,是民間習俗與宮廷服飾品的融合呈現。從內容角度來看,歲時節令是年、月、日記時法與氣候變化相結合的產物,至明代,歲時節令的儀式表達與方補的載體形式相輔相成。明代宮廷與民間基本共享同一歲時體系及民俗活動,端午時節鎮五毒習俗已在民間流行,選用“虎鎮五毒”故事以圖像形式應用在衣食住行,已經成為獲得宮廷民間雙重認可的民俗活動。同時由于宮內人員的復雜性,將全國各地的節俗項目引進宮中,“虎鎮五毒”方補的畫面描繪與故事內容也表現出包容融合的特征,顯示與民同樂的意義。

從表現載體的角度來看,方補作為宮廷服飾品,是區別宮廷與民間的身份象征,歲時方補更是宮內位尊者的標識。“虎鎮五毒”作為應景紋樣應用于方補中,一方面佐證了節令民俗的統一性,另一方面,也反映出宮廷內對于歲時節令的重視程度。明代人擁有中國封建社會時期最長的節假期限,宮廷內節期更長,《酌中志》中記載的宮內節期幾乎都長于宮外歲時節日文獻記載[6]。對于節令衣食籌備更注重精美與獨特,“虎鎮五毒”方補中大面積采用的捻金線平金繡、精工細膩的灑線繡和大紅色雙股衣線繡菱形地,以宮廷織繡水平詮釋民間習俗,在內容選取、色彩分配與質料使用上遵循“上得兼下、下不得僭上”的原則。然此時民間尚不能用補,“虎鎮五毒”方補內容的同質化與應用的差異化特點,也正是對比研究宮廷與民間文化同源及藝術語言的縮影呈現。

3.2 自然崇拜、具本述神的藝術理念

漢唐以前自然崇拜濫觴,裝飾圖形受“萬物神靈”根本觀念的影響,注重將自然力與人們的精神世界具象化。在這種原始崇拜的驅動下得到眾多“異獸”“瑞獸”等人為創造的動物形象,相對于現實物象之“本”,人們更有意凸顯其承載的“神靈”之力。但宋明以后,寫實藝術趨于主流,明代的紋樣更強調世俗人文特質,貼近生活,以自然物象之本體訴述無形的情感與精神寄托。“虎鎮五毒”方補既體現了后者具本述神的藝術理念,在圖形藝術表現手法上又兼具現實摹寫與主觀構造的特點,在元素的形態和場景的情節塑造上以現實為基礎。通過選取老虎作為“森林強者”“神獸”鎮守山林萬物的畫面,提煉組合“老虎”與“五毒”的個體形象建構出人們內心的畫面。

作為對應端午節令的歲時方補,“虎鎮五毒”方補在題材的選用與內容的構成方面具有明確且單一的指向性,“虎鎮五毒”的產生與應用皆順應天時、敬畏自然。在農耕文明與勞作生產環境中,人們與自然建立起愈發緊密的關系,自然界的動植物也被加持以神秘的力量和美好的寓意,成為人們對美好想象的寄托[7]。明代人沿襲自然崇拜的文化因子,加以重視,形成系統的歲時服飾標準和趨于模式化的藝術表現。端午正值五月初五,是毒蟲、瘟疫肆虐的時期,在古代社會條件落后的限制下百姓病災多發,因而此月又被稱為毒月,五月初五更為九毒日之首,在戰國《大戴禮》中稱作“惡月”“惡日”。東漢崔寔《四民月令》記載:“五月……陰起于出,濕氣升而靈蟲升矣;煖氣盛,蟲蠧并興。”[8]為了應對自然變化與危機,人們采藥、沐浴,應用“虎鎮五毒”圖像于生活各處,期頤避開化解各種毒惡之物。明代呂種玉《言鯖·谷雨五毒》記載:“……繪五毒符,圖蝎子、蜈蚣、蛇、虺、蜂、蜮之狀,各畫一針刺。刊布家戶,貼之以禳蟲毒。”在人們以敬畏的方式打量和揣測自然時誕生出第一個情結——拜物[9],人們將情感寄托在某一自然物象上,以自然生物為具象基礎,賦予生物“神”“靈”的特質,借以轉達或實現個人所想。在“虎鎮五毒”中“虎”就成為具體動物與神靈符號的綜合形象,作為人們心中正義的神獸來代替實現對兇邪毒物的驅趕和鎮壓。相比于其他歲時紋樣方補以截取人物場景,或是將吉祥紋樣加以堆疊的設計理念與手法,“虎鎮五毒”方補的題材表達上更強調出人們對于自然存在事物的主觀解讀和意識性的概念引申。

3.3 禳避災病、鎮宅安康的祈禱意念

“虎鎮五毒”中以虎鎮壓毒物,直喻驅邪辟兇。在構架鎮毒者與被鎮者的動態關系基礎上,通過區別兩者形態細節的圖像語義,凸顯出人們對于鎮宅安康的祈禱意念與美好期望。虎的形態處于松弛的靜臥狀或欲動的半立狀,神態上也強調“松”的程度;五毒的形態各異,但從毒蛇吐信、蜈蚣展翅、蝎子立尾及蜥蜴和蟾蜍的動勢表現上可以看出其警惕的狀態,突出“緊”張感。“松”與“緊”的對比也說明了兩者能力的強弱差距,人們以夸大強弱差距的主觀處理手法傳達驅邪避惡的深切期盼。

禳避災病、求取安康是歲時節日的傳統目的,端午節更是典型。民間逐漸形成了每到端午節就懸插艾草、佩戴香囊、系五色絲帶、著五毒服飾等習俗,將五毒圖掛在門戶之外,為孩童佩戴五毒形象飾物,以求平安。以“五毒”之形驅毒蟲、禳災害,或在衣裳飾品上縫繡五毒,或在紙張上繪制、剪出五毒貼于門窗上,甚至在餅上印出五毒圖案,以滿足祛毒避禍的祈愿。《中國地方志民俗資料匯編》引《青齊風俗記》說:“谷雨日,畫五毒符,圖蝎子、蜈蚣,虺、蛇、蜂蜮之狀,各畫一針刺之,刊布家戶,以雄毒蟲。吳俗,則在端午。”明代《宛署雜記卷十七》中《民風一土俗》記:“端午日,集五色線為索,系小兒脛。男子戴艾葉,婦女畫蜈蚣、蛇、蝎、虎、蟾,為五毒符,插釵頭。”[10]至清代富察敦崇《燕京歲時記·天師符》也有類似的記載[11]。古代民間要在谷雨這天由道士畫上一符,符上畫五毒,再各刺上一針,即代表毒物被刺死消滅了。又如清顧祿《清嘉錄》卷二《五月五毒符》:“尼庵剪五色彩箋,狀蟾蜍、蜥蜴、蜘蛛、蛇、蚿之形,分貽檀越,貼門楣、寢次,能魘毒蟲,謂之五毒符。”該書又引吳曼云《江鄉詞》小序:“杭俗,午日扇上畫蛇、虎之屬,數必以五,小兒用之。”[12]種種記述印證了端午時節各類鎮五毒民俗的延續與發展。

除此之外,“五毒”也并非僅喻指毒物,《道德經》五十一章中有“亭之毒之”一語,其中“亭之”即使其成長自立之意,“毒之”即使之成熟之意,“毒”也做“育”,因而“五毒”亦可理解為“祈嗣”之寓意,同樣表達了追求吉祥美好的愿望[13]。因而古代的民間百姓常在為兒童制作服裝時加入“五毒”設計,“五毒”紋樣的外部形象與精神內核共生出其蘊藏的內涵,包含著人們對生命的敬畏,以及期望孩童健康茁壯成長的美好愿望。

“虎鎮五毒”作為一種民俗文化的歲時圖案,其自身所代表的符號意義已然超出了其基本概念,成為中國傳統服飾文化與民俗文化的重要內容之一。盡管一度流行于宮廷,在貴族高超精細的技藝支撐與華麗的審美觀念影響下逐漸形成了與民間設計的“虎鎮五毒”形象不甚相同的紋樣風格分支,但究其根本,宮廷與民間的“虎鎮五毒”紋樣所蘊含的民俗文化及吉祥寓意沒有改變。“虎鎮五毒”形象扎根于民間習俗,傳達著人們對美好生活的期望,賦予了驅邪除惡、庇佑平安的吉祥寓意。

4 結 語

“虎鎮五毒”方補在端午時節的應景紋樣歲時補子中占有著不可或缺的地位,人們賦予其深刻美好的多重內涵,使“虎鎮五毒”成為中國傳統民俗文化中一個主要象征。“虎鎮五毒”方補蘊含的民俗文化延續至今,保留著強大的生命力與生長活力。作為一類注入獨特民俗文化的物象符號,在流傳下來的多樣的中華文明中占據了重要的地位,其多重文化內涵展示了民間百姓的智慧與技能,體現了人們豐富的想象力與創造力,與傳統紋樣中“蝴蝶”“牡丹”一樣作為中介物傳遞著多重的“所指”。“虎鎮五毒”紋樣中傳達出的“意象”,是人們打破對現實物象認識和理解的局限,將客觀的物質與主觀意識形態融為一體的嘗試,亦反映了古代以來人們對樸素美好的生活愿望的不懈追求。

《絲綢》官網下載

中國知網下載