基于GlobeLand30的城市生態用地時空變化特征

——以北京市為例

裴子萱,李 強,*,劉婷婷,魏嬋娟,高雨萌

1 北京師范大學地理科學學部,北京 100875 2 北京大學城市與環境學院,北京 100871 3 北京建筑大學環境與能源工程學院,北京 102612

伴隨著生態文明建設的不斷深入和強化,中國城市增長逐步走上兼顧經濟效益與民生福祉、以生態優先和綠色發展為導向的高質量發展道路。生態用地是保障城市生態系統結構及功能穩定的土地類型,提供支持、供給、調節與文化服務等功能[1—2]。為了發揮生態用地在改善人居環境、促進城市可持續發展方面的重要作用,有必要在城市土地資源有限、建設用地與農用地矛盾尖銳的形勢下,為常被忽略的生態用地留有一席之地,實現生態用地與建設用地的同步規劃和協調布局。2000—2020年,北京市的常住人口由1363萬人增長到2189萬人,GDP由3277.8億元增長到36102.6億元,城市化率由77.54%增長到87.55%。在如此高強度的城市增長背景下,揭示2000—2020年期間生態用地的時空變化特征,對于探究北京市經過多年的規劃與建設,是否達成城市增長與生態建設的雙贏目標具有重要意義。

生態用地目前尚未有明確的定義,土地管理及土地分類的相關研究中也未將生態用地劃分為單獨地類。國外通常采用的與生態用地近似的概念是綠色基礎設施(GI)和生態基礎設施(EI)[3—4],但這兩個概念在國內的使用頻次較低[5],取而代之的是綠色空間、綠地和生態用地等概念。生態用地通常依據“生態要素決定論”、“生態功能決定論”、“主體功能決定論”來界定[6],不同空間尺度下強調的生態用地功能也各有側重,存在一定差異。城市生態用地包括綠地、林地、園地、水域、城市緩沖用地和休養與休閑用地,如:風景旅游地、公共綠地、人文古跡、歷史名勝等[7],與人類社會的交互作用更為密切[8],它不僅是城市自然生態系統的屏障[9],還具有游憩服務、心理服務和保存地方記憶和信息等社會文化服務價值[10]。

針對城市生態用地的研究主要集中在類型劃分[2]、時空演變規律[11—12]、變化驅動機制[13]、空間結構及優化等方面[14—15],還有一些研究側重生態用地的需求測算及生態價值評價[16—17]、生態安全格局構建等[18—20]。具體到北京市,毛小崗等定量分析了2000—2010年北京城市公園的空間格局變化特征,揭示出重大事件、城市綠化政策、快速城市化和居民的環境需求是主要驅動因素[21];吳思琦基于ArcGIS分析北京市公園綠地的現狀和空間形態,指出公園綠地總量不足、布局不盡合理等問題[22];朱戰強等運用多項景觀指數揭示出北京市的生態用地兼有多重功能,具有較強的復雜性,且生態用地的演化次序與景觀變化存在顯著關聯[23];關小克等通過分析生態用地的生態服務功能、景觀空間結構和生態敏感性,構建了生態用地的空間重要性評價模型[24]。然而,針對城市土地資源十分有限,生態用地的保留或新增與建設用地的擴張勢必存在沖突的現實,已有研究很少考慮生態用地與其它用地之間的轉化,對于建成區擴張與生態用地保護的關系更少關注[25—26]。

綜上所述,本文基于北京市2000年、2010年和2020年的GlobeLand30地表覆蓋數據,采用集成距離與方位的變化強度測度、空間形態及模式刻畫、基于高斯兩步移動搜索法的可達性計算等多種定量方法,聚焦生態用地2000—2020年的時空變化,揭示城市快速增長背景下生態用地與建設用地、農用地相互轉化強度及空間形態變化特征,從北京市解決城市增長與生態建設矛盾的成效中發現值得其它城市借鑒的有益經驗。

1 研究區與數據

北京市總面積16410km2,下轄16個區。城市連綿區是建設用地集中連片分布的區域,通常覆蓋了城市核心區的主體范圍[27—28]。由于城市連綿區人口及產業高度聚集,人類活動對生態用地有較大干擾,如:李鋒等[14]的研究結果表明,常州市區的生態用地比例在1991—2006年間由89.2%降低至65.1%;范晨璟等[29]根據蘇錫常都市圈的干擾度指數不斷上升的結果,認為人類活動對綠色生態空間的干擾持續增強。因此,研究城市連綿區的生態用地時空變化更具有典型意義,本文以北京城市連綿區為研究對象。

本文以30m分辨率的全球地表覆蓋產品GlobeLand30為數據源,該數據的總體精度為80.30%,中國范圍內的總體精度達到82.39%[30—31]。盡管城市生態用地受人為干擾而呈現較大的空間異質性,30m分辨率的數據精度能夠保證生態用地的識別需求[12—13,32]。GlobeLand30數據包括耕地、森林、草地、灌叢地、水體、濕地、苔原、人造地表、裸地、冰川與永久積雪等10種地表覆蓋類型,參照《城市用地分類與規劃建設用地標準(GB50137—2011)》[33],本文將森林、草地和水體作為生態用地,將耕地和人造地表分別作為農用地和建設用地。

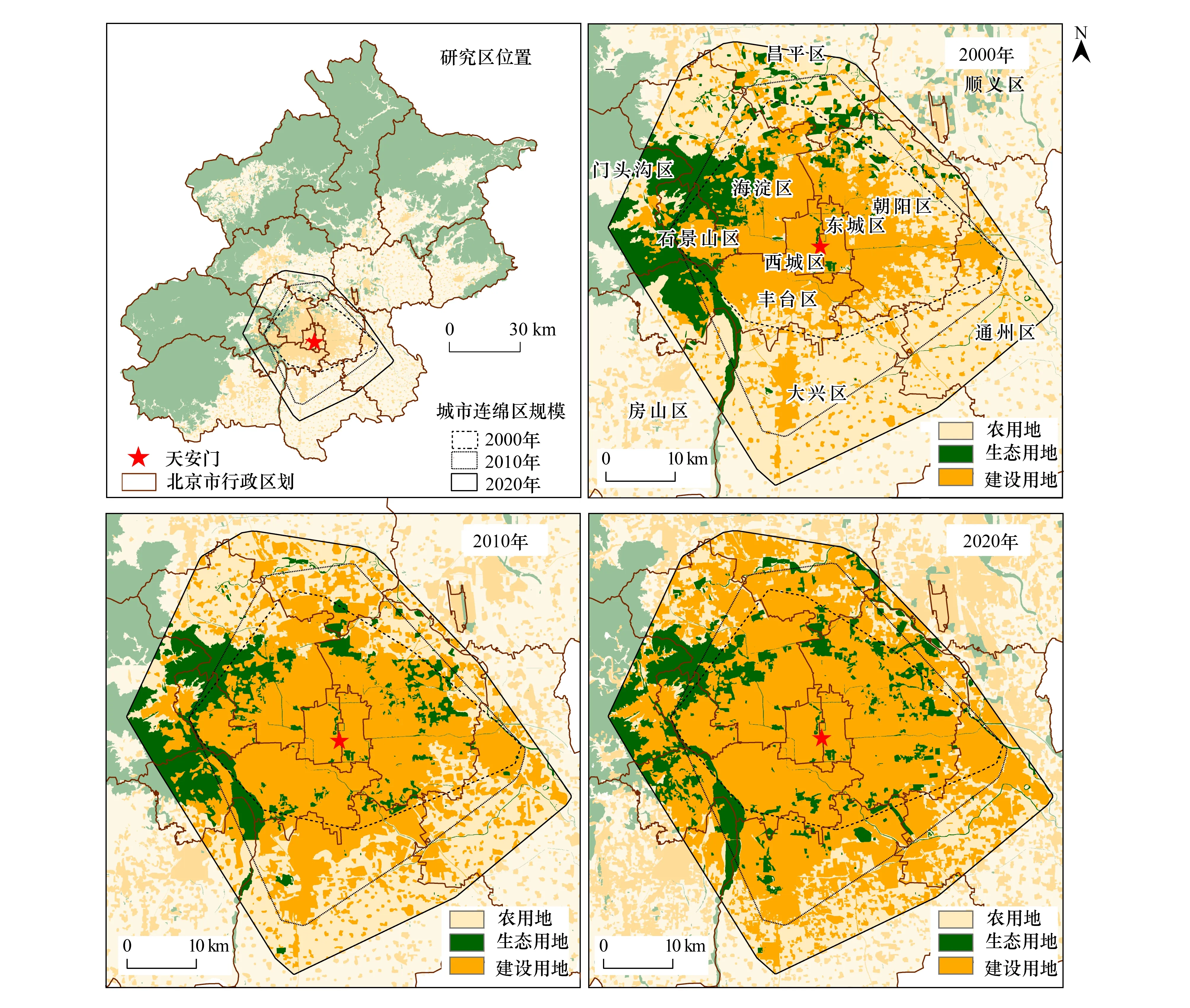

參考凸型邊界的識別方法[34—35],以建設用地為基準,分別提取了2000年、2010年和2020年三期GlobeLand30數據中的北京城市連綿區范圍,各期的面積為995.012km2、1521.384km2和2512.102km2。以2020年的提取結果為例,城市連綿區覆蓋了西城區和東城區的全部范圍,以及朝陽區、豐臺區、石景山區、海淀區、順義區、通州區、大興區、房山區、門頭溝區、昌平區10個區的部分范圍,是北京市的政治功能、文化功能和重要經濟功能高度集中的地區,也是歷史文化傳統與現代國際城市形象充分體現的地區。經過對地表覆蓋類型進行重分類,得到研究區2000年、2010年、2020年的土地覆蓋類型分布圖(圖1)。

圖1 研究區2000年、2010年和2020年的土地覆蓋類型Fig.1 Land cover types of study area in 2000, 2010 and 2020

2 研究方法

土地覆蓋變化強度是表征一定時期內不同土地覆蓋類型之間相互轉化程度的常用指標,本文進一步考慮了土地覆蓋變化強度在空間距離與方位方面的特征。景觀格局指數(LPI)通常用來揭示不同土地覆蓋類型的空間分布形態,本文在景觀擴張指數(LEI)的基礎上,進一步采用景觀擴張/收縮指數(LESI)刻畫生態用地斑塊的增減變化模式。可達性能夠表示接近某個目標的便利程度,本文運用高斯兩步移動搜索法(2SFCA)提取建設用地與生態用地的可達性,探討不同時期二者之間的空間分布關系變化。

2.1 集成距離與方位的變化強度測度

采用同心環切割方法,以天安門廣場為中心,以1km為半徑步長劃分36個距離圈層,覆蓋研究區全域。在此基礎上,以22.5°為單位劃分16個方位,疊加于距離圈層之上(圖2)。

圖2 研究區的距離圈層及空間方位劃分 Fig.2 Division of distance circles and spatial directions in the study areaN: 北 North;E: 東 East; S: 南 South; W: 西 West;NE: 北東 Northeast; SE: 南東 Southeast; SW: 南西 Southwest; NW: 北西 Northwest;NNE: 北北東 North-northeast; ENE: 東北東 East-northeast; ESE: 東南東 East-southeast; SSE: 南南東 South-southeast; SSW: 南南西 South-southwest; WSW: 西南西 West-southwest; WNW: 西北西 West-northwest; NNW: 北北西 North-northwest

在距離圈層i、方位j的切割環中,土地覆蓋類型k在一定時期的變化強度為:

(1)

進一步根據式(2)和式(3)計算土地覆蓋類型k在距離圈層i的變化強度ΔIi,k,在第j方位的變化強度ΔIj,k。

(2)

(3)

2.2 空間形態及模式的刻畫

城市中的各種土地覆蓋類型均受到人類活動的強烈影響,為揭示土地覆蓋空間分布的基本形態,以及由此反映的土地覆蓋在結構和功能方面的關聯性,綜合斑塊的數量和平均面積來表征土地覆蓋的破碎度,采用分散指數和聚合度來表征土地覆蓋的連通性(表1)。表中,k為土地覆蓋類型,Nk是類型k的斑塊總數,ank是類型k中第nk個斑塊的面積,S是研究區所有土地覆蓋類型的總面積,gkk是類型k中鄰近的同類斑塊像元個數,max→gkk是根據single-count[36]方法確定的gkk可能最大值。

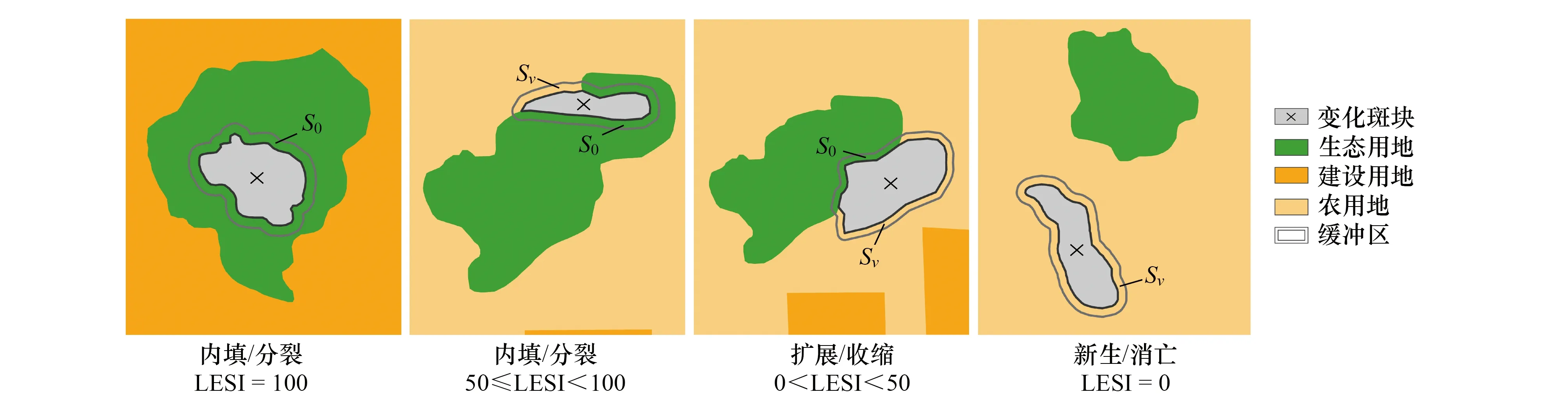

Liu等[37]應用在緩沖區內檢測同類斑塊的方法,構建了景觀擴張指數LEI,定量刻畫了3種新增斑塊的類型:內填型、擴展型和新生型。本文借鑒同樣的方法,將減少斑塊劃分為分裂型、收縮型和消亡型3種類型(圖3),進而將LEI拓展為景觀擴張/收縮指數LESI。分裂型指在原有斑塊內部生成數個獨立的其他土地覆蓋類型斑塊,收縮型指原有斑塊空間范圍的縮小,消亡型指原有斑塊被其它類型替代而完全消失。不同類型斑塊的新增或減少模式根據公式(4)來判定。

(4)

圖3 斑塊擴張與縮減的類型示意Fig.3 Scheme of patch expansion and shrink patternsLESI:景觀擴張/收縮指數 Landscape expansion/shrink index; S0:變化斑塊的緩沖區內與同類斑塊產生交集的面積;Sv變化斑塊的緩沖區內與異類斑塊產生交集的面積

式中,S0和Sv分別為變化斑塊的緩沖區內與同類斑塊及異類斑塊產生交集的面積。LESI的值域為[0,100]。當Sv=0時,LESI=100,即變化斑塊的緩沖區內全部是與同類斑塊產生的交集,可以判定變化斑塊為內填型或分裂型;當S0=0時,LESI=0,即變化斑塊的緩沖區內沒有與同類斑塊產生交集,可以判定變化斑塊為新生型或消亡型;當S0和Sv均不為0時,參考Xu等對斑塊擴張的公共邊緣與斑塊周長比的閾值設定方法[38],以LESI=50為界,當LESI取值(0,50)時,判定變化斑塊為擴展型或收縮型;當LESI取值[50,100)時,判定變化斑塊為內填型或分裂型。

表1 表征土地覆蓋空間形態的景觀格局指數

2.3 基于高斯兩步移動搜索法的可達性計算

為分析生態用地與建設用地的互動關系及其變化,應用高斯兩步移動搜索法計算建設用地與生態用地的可達性。首先利用ArcGIS的Fishnet工具對研究區進行200m×200m格網劃分,然后以格網中心作為需求地,以生態用地斑塊的幾何中心作為供給地,以1.5km作為供給地和需求地的作用域半徑d0[39],按照如下步驟計算可達性[40]:

第一步:取每一個供給地j(生態用地)的幾何中心,對其作用域d0內的每個需求地i的需求量Pi設置為1,并根據距離衰減函數賦予權重;然后將所有需求地的需求量累加,得到供給地j的潛在需求量,按照式(5)計算供需比Rj。

(5)

(6)

式中,dij為需求地i和供給地j之間的距離;Sj為供給地j的總供給量;G(dij,d0)是距離衰減函數,通過式(6)的高斯方程計算得到。

第二步:對于每一個需求地i,同樣利用高斯方程對其作用域d0內的供給地j的供需比Rj賦予權重,然后按照式(7)加和得到需求地i到達供給地的可達性Ai。

Ai=∑j∈{dij≤d0}G(dij,d0)Rj

(7)

式中,Rj是第一步計算得出的供給地j的供需比;Ai越大,表示生態用地斑塊的可達性越好。

3 結果與分析

基于圖1的2000年、2010年和2020年土地覆蓋類型,在分析2000—2020年土地覆蓋變化強度的基礎上,揭示生態用地變化的空間形態以及增減模式,并依據建設用地與生態用地之間的可達性變化探討二者的相互影響。

3.1 土地覆蓋變化的基本特征

3.1.1土地覆蓋變化

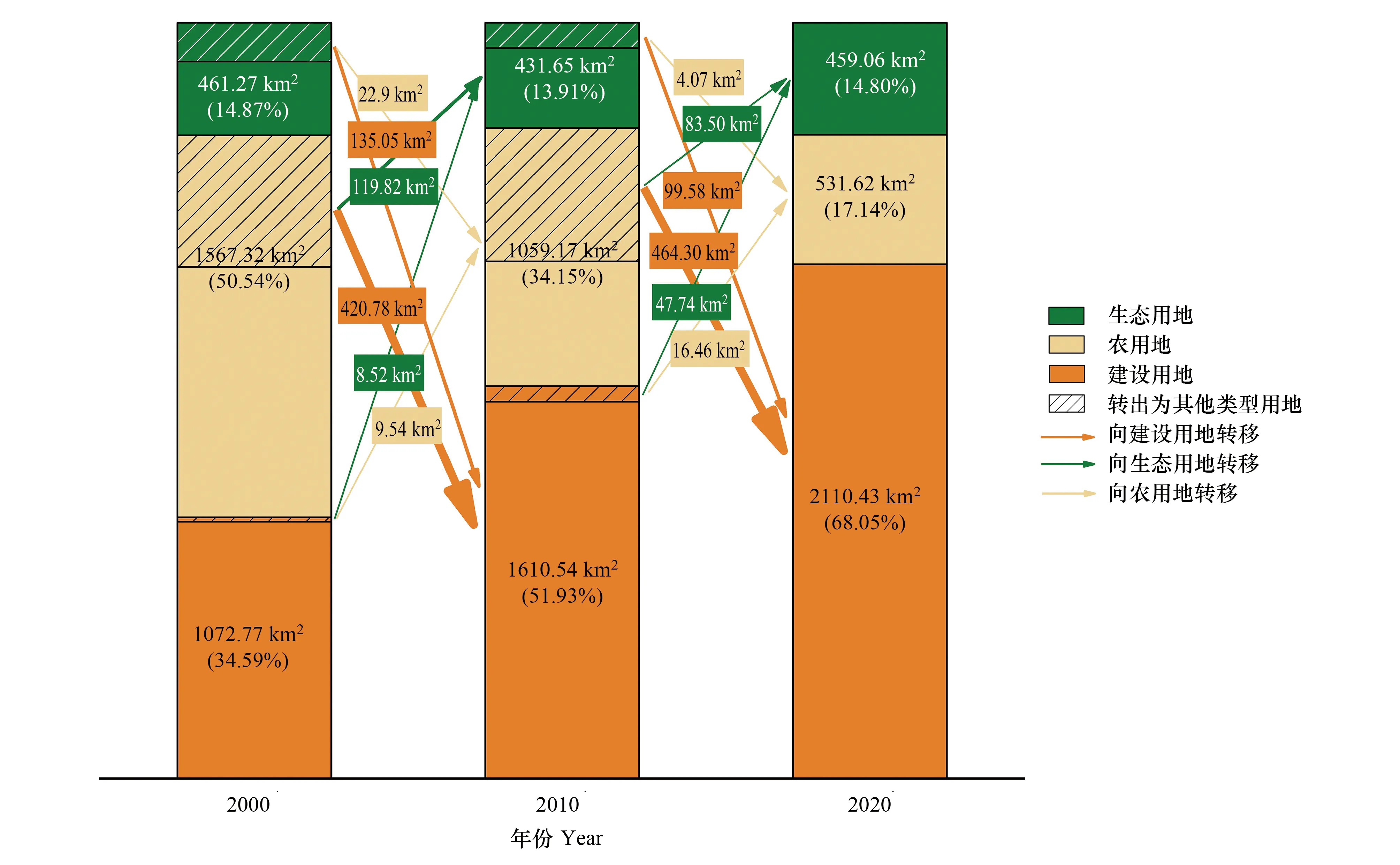

分析三期土地覆蓋類型的數量結構變化可知(圖4),建設用地在2000—2020年持續增長,占比由2000年的34.59%上升到2010年的51.93%及2020年的68.05%;而農用地不斷減少,占比由2000年的50.54%下降到2010年的34.15%及2020年的17.14%;生態用地變化不大,占比一直在13%—15%,表明伴隨城市的快速擴張,研究區的生態用地并沒有同步增長。

圖4 2000—2020年不同土地覆蓋類型的數量結構及相互轉化Fig.4 Quantitative structure and interconversion of different land cover types from 2000 to 2020

進一步分析不同土地覆蓋類型之間的轉化可知,農用地是新增建設用地和生態用地的主要來源,2000—2010年及2010—2020年期間,分別有420.78km2和464.30km2轉為建設用地,轉化比例分別為26.84%和43.84%,有119.82km2和83.50km2轉為生態用地,總體轉化比例分別為34.48%和51.72%。生態用地在總量上相對穩定,雖然在2000—2010年及2010—2020年分別有135.05km2和99.58km2轉為建設用地,但總體轉化比例從34.2%下降至24.01%。建設用地向其他用地轉化的比例極小,在2000—2010年及2010—2020年只有8.52km2和47.74km2建設用地轉為生態用地。三種土地覆蓋類型之間的轉化表明,建設用地擴張主要源于對農用地和生態用地的占用,但2010—2020年在占用農用地依然增加的同時,對生態用地的占用減少,而且相對于2000—2010年,建設用地向生態用地的轉化大幅增加,體現了城市增長中對于生態用地的重視。

3.1.2基于距離及方位的土地覆蓋強度變化

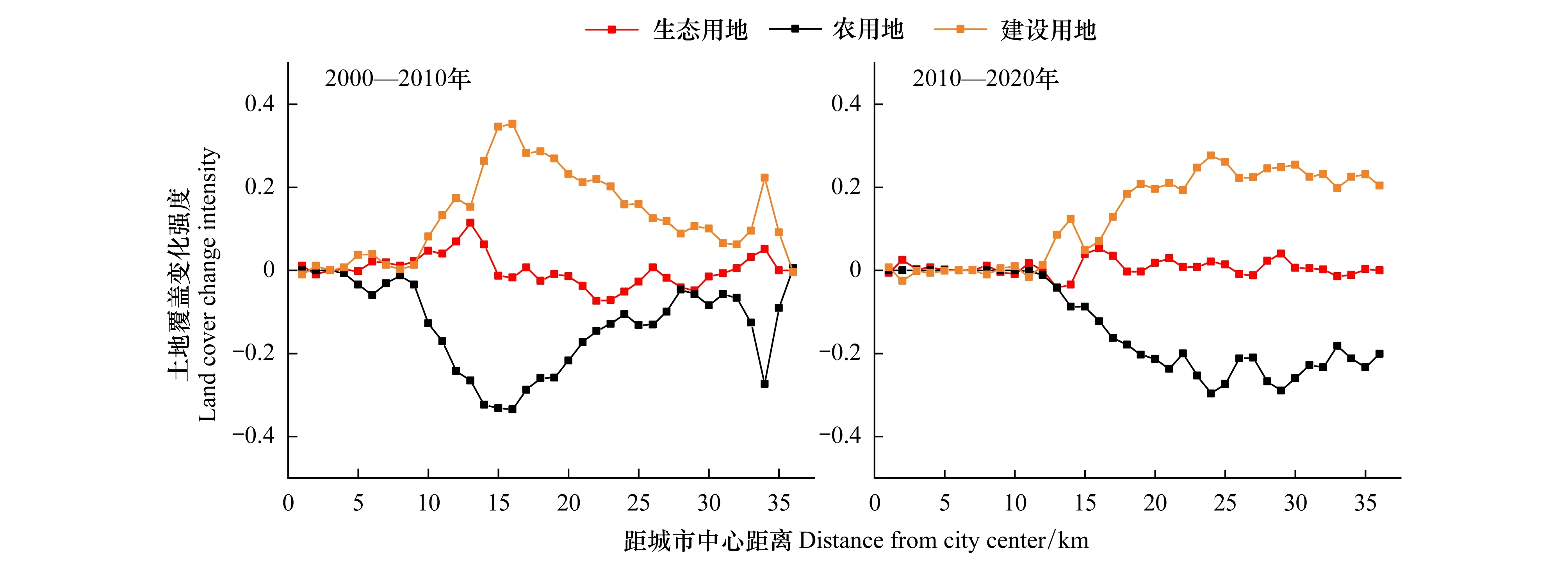

研究區2000—2010年及2010—2020年土地覆蓋類型轉化的空間分布如圖5所示。按照前述方法計算2000—2010年和2010—2020年不同距離圈層的生態用地、建設用地和農用地的變化強度,分析其由城市中心向外圍變化的特征(圖6)以及2000—2020年生態用地在不同方位的增減變化(圖7)。

圖5 2000—2010年及2010—2020年土地覆蓋類型轉化的空間分布Fig.5 Spatial distribution of land cover type transformation during 2000—2010 and 2010—2020

圖6 不同土地覆蓋類型的變化強度與城市中心距離的關系 Fig.6 Relationships of change intensity with distance from urban center for different land cover types

圖7 2000—2020年生態用地面積的方位變化 Fig.7 Change of ecological land area in different directions from 2000 to 2020

圖6顯示三種土地覆蓋類型2000—2010年的變化強度在4km內接近于0;4km以外,建設用地與農用地的變化強度呈現截然相反的變化趨勢,建設用地的變化強度大于0,且隨城市中心距離增加而先增強后減弱,強度峰值出現在15—16km。同期的農用地變化強度則小于0,隨城市中心距離增加而先減弱后增強,強度谷值也基本在15—16km。生態用地變化強度的特征明顯,15km內大于0,15km外小于0,峰值出現在13km。進一步結合圖5可以看出,生態用地在2000—2010年的增加主要集中在2000年的城市連綿區內,得益于北京市第一道和第二道城市綠化隔離帶的建設,來源以農用地為主。

圖6的結果也顯示,三種土地覆蓋類型2010—2020年期間的變化強度在12km內接近于0,相比前10年的4km大幅向外推移。12km以外,建設用地與農用地的變化強度呈現截然相反變化趨勢的特點不變,建設用地在12—24km的變化強度隨城市中心距離增加而波動增強,24km外則波動減弱;農用地的變化強度依然小于0,在12—24km的變化強度隨城市中心距離增加而波動減弱,24km外則波動增強。與前10年相比,生態用地變化強度的波動較小,僅在13—14km、19—20km、26—27km的變化強度小于0,結合圖5可知在這些距離范圍內,生態用地主要向建設用地轉移,其中的13—14km位于2000年城市連綿區內,以前10年第一道綠化隔離帶內源于農用地的生態用地為主,說明綠化隔離帶在城市增長中不斷被蠶食。

從生態用地在不同方位的面積增減變化來看(圖7),可以按照順時針方向劃分出3個區域,即:NE—SW(I區)、WSW—WNW(II區)和NW—NNE(III區)。結合圖5來看,生態用地主體分布在II區,2000—2020年逐年減少的趨勢十分明顯,以向建設用地轉化為主,但該區也鑲嵌分布著農用地向生態用地的轉化,說明在城市增長中也重視了生態用地的同步建設。I區的生態用地總量在2000年最少,但呈現逐年增加的趨勢;III區的生態用地面積則是在2000—2010年減少,于2010—2020年增加,I區和III區的生態用地在2010—2020年的增加主要集中在 20km之外,即2010—2020年的城市增長范圍內,說明生態建設與城市增長趨于同步。可以認為,盡管生態用地總面積在2000—2020年期間波動較小,但空間分布發生顯著變化。生態條件較好區域受城市增長的負面影響較大,而生態條件相對薄弱區域的生態建設在城市增長中得到加強。

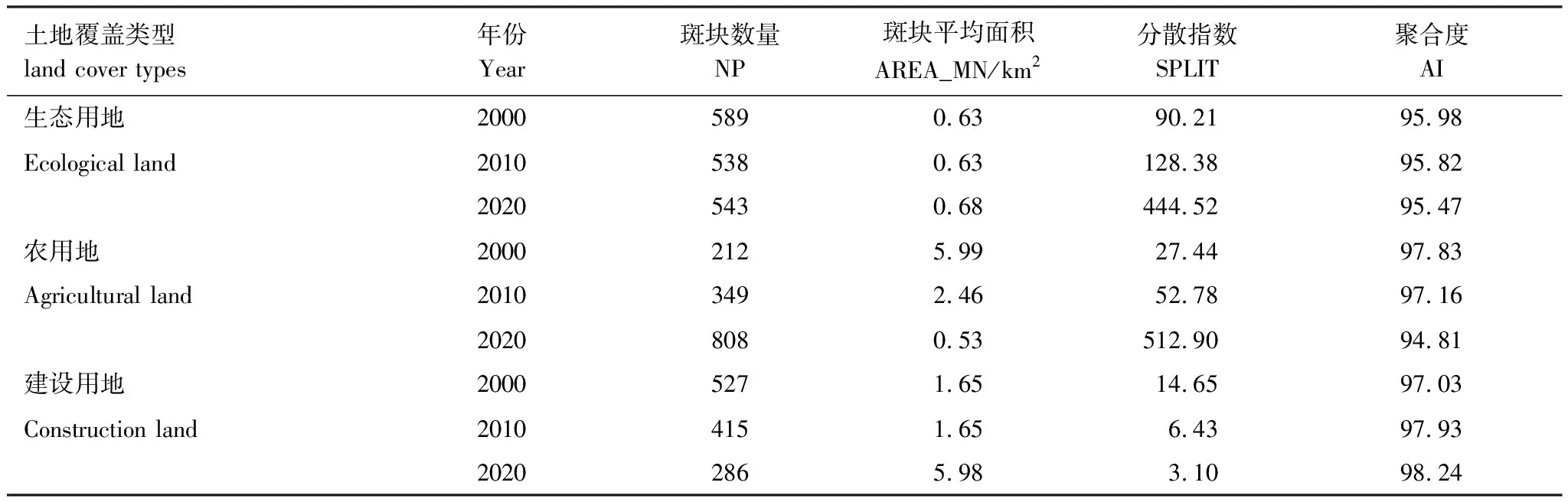

3.2 生態用地斑塊的空間形態變化

分析研究區2000—2020年不同土地覆蓋類型的景觀格局指數(表2)可以看出,建設用地的斑塊數量持續減少,平均斑塊面積在2000—2010年沒有變化,在2010—2020年則顯著增加,分散指數趨于減小,聚合度變化不大。農用地的斑塊數量增加幅度以及平均斑塊面積的減小幅度均十分明顯,分散指數由2000年的27.44增加到2020年的512.9,聚合度由2000年的97.83減少到2020年的94.81。生態用地的斑塊數量、平均斑塊面積及聚合度的變化均不顯著,但分散指數由2000年的90.12增加到2020年的444.52。以上結果反映出建設用地趨于連片化擴張,農用地呈破碎化減少,而生態用地的空間形態變化不大,但空間分布趨于分散。

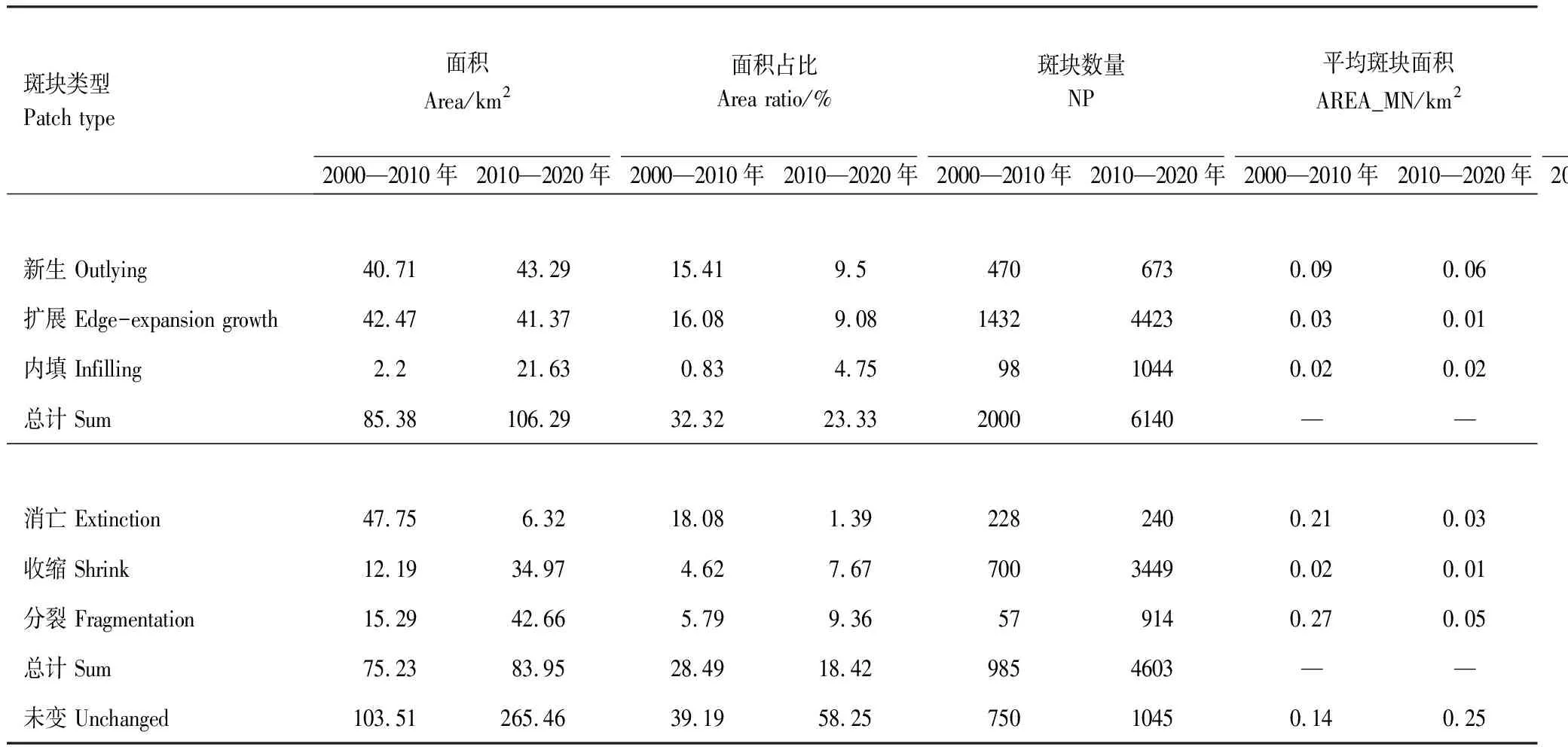

根據前述方法計算LESI,并據此判定生態用地斑塊新生、擴展、內填、消亡、收縮、分裂及無變化7種空間形態變化模式,得到2000—2020年不同變化模式的空間分布及基本參數統計(圖8、表3)。

表2 2000—2020年不同土地覆蓋類型的景觀格局指數

圖8 2000—2020年生態用地斑塊的空間形態變化模式分布Fig.8 Distributions of spatial form patterns of ecological land patches from 2000 to 2020

2000—2010年期間,沒有發生變化的生態用地面積占比約40%,增加的生態用地以新生模式和擴展模式為主,內填模式相對較少。新生斑塊集中分布在2000年城市連綿區的東、南方向,擴展斑塊則分布在邊緣或外部,以西南和東北方向為主。新生斑塊和擴展斑塊的來源以農用地為主,而內填斑塊的來源以建設用地為主。另一方面,同期減少的生態用地以消亡斑塊為主,主要分布在2000年城市連綿區的北部邊緣及外部;分裂斑塊主要分布在2000年城市連綿區西北方向的生態用地集中區域;收縮斑塊相對較少,呈零散分布。生態用地減少的去向均以建設用地為主,表現為城市增長中大量占用生態用地或使其內部產生大面積分裂。生態用地斑塊的大量消亡能夠在短時期內解決城市增長的用地制約問題,但生態建設的成本會對城市可持續發展構成巨大壓力。

2010—2020年期間,沒有發生變化的生態用地面積占比達到58%,增加的生態用地仍以新生模式和擴展模式為主,但內填模式顯著增加。新生斑塊主要分布在2010年城市連綿區的南、北方向,擴展斑塊分布在東北邊緣及外部,內填斑塊更多分布在西南邊緣及西北部。無論哪種模式,生態用地的增加均主要來源于農用地。另一方面,同期減少的生態用地呈現與2000—2010年不同的、以分裂模式和收縮模式為主的特點,消亡模式大幅減少。分裂斑塊主要分布在2010年城市連綿區外部西北方向的生態用地集中區域,收縮斑塊分布在內部的不同方向。生態用地減少的去向仍以建設用地為主,但很少出現建設用地大面積占用生態用地的現象,表現為城市增長加大了對生態用地集中區域的干擾,在使其趨向破碎化的同時,也使既有的生態用地斑塊進一步縮小。

對比2000—2010年和2010—2020年生態用地斑塊的空間形態變化模式可知,生態用地穩定性大幅提高,擴張模式中的新生模式及擴展模式進一步呈離心分布并向外圍延伸,內填模式增幅明顯。同時,縮減模式也以小范圍的收縮模式及分裂模式為主,表明在后期的城市增長中更加重視生態保護與建設,兼顧了生態用地與建設用地的統籌規劃與布局。

3.3 建設用地與生態用地的可達性

利用前述的高斯兩步移動搜索法計算2000年、2010年及2020年建設用地與生態用地的可達性,其累積分布頻率統計的結果符合重尾分布,即:高值低頻、低值高頻。為使不同時期的可達性具有可比性,基于2020年的可達性結果,使用重尾打斷分類法[41],按照10%分位數確定斷點值,將可達性劃分為五個等級(圖9),分別為高(>100000)、中高(10001—100000]、中(1001—10000]、中低(101—1000]、低(0—100]。

圖9顯示2000—2020年期間的可達性均以最低等級占比最大,約50%左右,而較高等級和高等級的占比均小于15%。進一步對比2000—2010年、2010—2020年以及2000—2020年既有建設用地及新增建設用地與生態用地的可達性(圖9),發現新增建設用地可達性處于低等級的占比高于既有建設用地,2010年的表現更為顯著。同時,新增建設用地可達性處于較高等級的占比也要高于既有建設用地,2020年的表現更為顯著。總體來說,盡管建設用地到生態用地的可達性整體偏低,但2010—2020年新增建設用地到生態用地的可達性較2000—2010年有所提高,說明后期的城市增長中更加注重了建設用地與生態用地的同步建設,并取得一定的效果。

表3 2000—2020年不同斑塊類型的基本參數統計

圖9 2000—2020年建設用地與生態用地的可達性及其變化Fig.9 Accessibility change of ecological land from construction land from 2000 to 2020

進一步分析建設用地與生態用地可達性的空間分布(圖10)可知,可達性較高和高的區域在2000年時集中連片地分布在城市連綿區北部邊緣及外部,內部中心區域的可達性則處于中低程度。2000—2010年期間,北部的生態用地因城市增長而大幅減少,致使可達性的高值區域大面積消失,但中心區域的可達性有所改善,出現零散分布的可達性高值區域。隨著2010—2020年期間生態建設進一步得到重視,可達性較高及高的區域在空間分布上更加趨向均勻化,建設用地到生態用地的可達性得到顯著改善。

圖10 2000—2020年生態用地的可達性空間分布Fig.10 Spatial distribution of ecological land accessibility from 2000 to 2020

4 討論

4.1 城市增長背景下,生態保護與建設應統籌兼顧各類用地需求

作為城市系統諸多功能的承載體,土地在城市增長中具有舉足輕重的作用。在土地資源有限的條件下,為滿足高強度城市增長的需求,不同土地覆蓋勢必此消彼長。因此,在生態文明建設的戰略目標下,強化生態保護與建設應統籌兼顧各類用地需求。針對現有研究中孤立探討生態用地相關問題的不足,本文將城市視為一個整體,不僅僅關注生態用地本身,而是在綜合分析生態用地、建設用地與農用地互相轉化的框架下,結合景觀格局指數和LESI指數,探究各類用地的數量結構與空間形態伴隨城市增長的時空變化特征。2000—2020年期間,北京市的建設用地占比由34.59%上升到68.05%,盡管生態用地在此過程中與其他用地有轉入和轉出的關系變化,但總體面積占比相對穩定地維持在13%—15%,表明北京市達成城市增長與生態建設的雙贏目標。

4.2 建設用地與生態用地的可達性是體現生態保護與建設成效一個側面

城市生態用地在空間布局上要充分考慮與建設用地的適宜距離,這是由其美化城市景觀、為城市居民提供休憩空間的功能決定的。本文根據2000—2020年建設用地與生態用地的可達性變化,探究了生態用地是否伴隨城市增長而在空間分布上依附于新增建設用地。在前10年奧運場館及大型居住社區的建設中,建設用地與生態用地的關系并沒有得到妥善處理,使得北部的生態用地大幅減少,新增建設用地與生態用地的可達性處于較低水平。后10年北京城市建設進入轉型時期[42],圍繞疏解非首都功能、治理“大城市病”、打造北京城市副中心等重大任務,更加注重公共空間與生活品質提升[43],從而使2020年新增建設用地可達性的較高等級占比高于既有建設用地,可達性較高區域的空間分布更加均勻。當然,針對可達性等級居于中等以下的占比很高、城市中心存在大量可達性較低區域的現狀,提高建設用地與生態用地的可達性仍是進一步加強生態保護與建設的核心要務。

4.3 城市生態用地的空間分布受多方面驅動力的作用

就北京市而言,城市生態用地的空間分布受區域自然條件、城市規劃、重大事件等諸多因素的影響。首先,北京市地處太行山、燕山與華北平原交接地區,西部和北部為山區,生態本底條件優越;東部和南部為平原,適宜布局建設用地。如前所述,建設用地與生態用地可達性的較高區域在2000年時主要分布在北部邊緣及城市外圍;伴隨著城市增長,方位II區和III區因處于上風上水的區位優勢以及優良的生態條件,在前10年受到的負面影響較大,集中連片的生態用地呈現大面積轉化為建設用地的消亡模式,建設用地的可達性處于低等級的占比較高;這一變化趨勢在后10年得到抑制,生態用地主要呈現小范圍的收縮模式及分裂模式,新增建設用地的可達性處于較高等級的占比高于既有建設用地。另一方面,方位I區和III區20km之外的城市增長范圍內,生態用地與建設用地相伴,呈小規模分散分布,以新生模式及擴展模式向外圍延伸。

其次,圍繞首都核心功能及特大城市的發展定位,北京市在近20年的城市總體規劃中始終貫徹生態保護與建設優先的頂層設計,按部就班實施一系列生態工程,確保生態保護與建設取得實效。繼1999年《北京市生態環境建設規劃》提出建設生態環境優美的現代化國際城市目標之后,《北京城市總體規劃(2004—2020年)》明確了到2020年建成功能完備的山區、平原、城市綠化隔離地區三道綠色生態屏障,形成以山區普遍綠化為基礎,以風景名勝區、自然保護區和森林公園綠化為重點,以“五河十路”綠化帶和楔形綠地為骨架,以河流、道路和農田林網為脈絡的市域綠地空間結構[44]。《北京城市總體規劃(2016—2035年)》以建設國際一流的和諧宜居之都為總體目標,進一步強化西北部山區的重要生態源地和生態屏障功能,以三類環型公園、九條放射狀楔形綠地為主體,通過河流水系、道路廊道、城市綠道等的連接,構建“一屏、三環、五河、九楔”網絡化的市域綠色空間結構,使北京成為天藍、水清、森林環繞的生態城市[45]。

此外,2008年奧運會在北京舉辦,為北京市同步推進城市更新改造與生態建設提供了契機[46]。繼2001年申奧成功之后,北京市遵循“綠色奧運”理念,在建設運動場館、改造城市基礎設施、改善人居環境的過程中,注重拆建結合,在最大限度保護原有生態用地不被破壞的同時,通過合理規劃和布局生態用地,使新增建設用地與生態用地的可達性不斷提升。

4.4 政策啟示與研究展望

在生態文明建設的戰略目標下,城市增長要以資源環境承載力為基礎[47],城市增長方式對城市本身及其所在區域生態環境的影響,已成為關乎城市可持續發展的重要問題[48]。北京市在高強度城市增長的背景下,探索了規劃統領、政策引導、工程支撐的生態保護與建設的有效途徑,對于我國其它特大城市具有重要的示范意義,其中的政策啟示主要體現為:

將生態保護與建設上升到城市規劃層面。隨著城市增長目標從偏重經濟要素向社會、文化、環境、生態等要素轉型,在城市土地資源有限的條件下,為確保生態用地的穩固地位與合理規模,有必要在城市總體規劃中強化生態保護與建設的相關內容,并制定專項規劃。要在區域尺度上首先規劃和完善非建設用地,不使城市綠地系統和生態環境保護成為被動的點綴[49]。同時,將生態用地作為新增建設用地的配套基礎設施同步建設,能夠避免不同用地之間的頻繁轉移,從而降低城市建設成本。

以城市增長邊界抑制無序蔓延、確保生態安全。城市增長方式對區域社會、經濟發展和生態過程產生顯著影響,是一系列城市問題的根源[50]。相對于高度集約的內涵式開發,粗放的外延式開發更具有經濟優勢,因而導致城市無序蔓延,侵占大量自然生態用地。劃定城市增長邊界能夠促使城市空間結構更加優化,有利于改善區域生態環境,是實現城市增長管控與生態安全保障的有效途徑[48,51]。就北京市而言,應嚴格控制淺山區開發,將其作為山前生態保護區,加強綠化建設和生態恢復。

貫徹生態保護和生態建設長期堅持與動態調控相結合的原則。優良生態環境的形成與改善是一個具有連續性和完整性的自然過程,不可能一蹴而就。因此,作為城市可持續發展的重要內容,生態保護與建設需要長期的持續推進[49]。同時,在城市快速增長過程中,勢必存在很大的不確定性和特定的重大事件,因而需要在城市總體規劃的框架下,依據城市人口增長和經濟發展的趨勢,以及重大事件的需求,對建設用地的開發強度和生態用地的總體規模予以動態調控。

本文側重從2000—2020年生態用地的時空變化,揭示北京市在城市增長背景下,是否實現生態用地與建設用地的同步規劃和協調布局。研究中還存在一定的不足,主要體現為:對于生態用地時空變化以及建設用地與生態用地可達性變化的驅動力缺乏定量分析;在可達性計算中,沒有充分考慮生態用地的不同類型和質量對服務半徑的影響。在后續研究中,需要針對目前尚未解決的問題,進一步挖掘影響生態用地時空變化的關鍵因素,以及影響可達性的生態用地屬性,結合定量計算和實地校驗,發現更有價值的結果,為北京市建設可持續的宜居城市提供科學依據。

5 結論

本文分析了北京市2000—2020年生態用地與建設用地、農用地的相互轉化,從距離和方位兩方面揭示了各類用地變化強度的空間分布特征,并應用景觀格局指數刻畫了空間形態變化,根據景觀擴張/收縮指數LESI判定了生態用地空間形態增減變化模式,通過高斯兩步移動搜索法計算了建設用地與生態用地的可達性,揭示了二者空間關系的動態變化,得出的主要結論為:

(1)伴隨城市的快速擴張,生態用地并沒有同步增長,面積占比在2000—2020年一直為13%—15%,但距離和方位所呈現的空間分布發生顯著變化,主要表現為生態條件較好區域受城市增長的負面影響較大,而生態條件相對薄弱區域的生態建設在城市增長中得到加強。

(2)生態用地的空間形態變化不大,但空間分布趨于分散。生態用地增加以新生模式和擴展模式為主,進一步呈離心分布并向外圍延伸;生態用地減少則從消亡模式為主轉向分裂模式和收縮模式為主,表明在后期的城市增長中更加重視生態保護與建設,兼顧了生態用地與建設用地的統籌規劃與布局。

(3)建設用地與生態用地的可達性整體偏低,2000—2010年,新增建設用地周圍的生態用地建設滯后,可達性的低等級占比高于既有建設用地,可達性高值區域零散分布在中心區域。2010—2020年,隨著建設用地與生態用地同步建設逐漸得到重視,新增建設用地可達性的較高等級占比高于既有建設用地,可達性較高區域的空間分布更加均勻化。