影游融合:后現代的審美狂歡與敘事失焦

——從《白蛇2:青蛇劫起》看神話題材動畫電影的游戲化改寫

郭涵之 周安華

將中國古代神話進行現代化的闡釋與改寫,追光動畫早在2016年的《小門神》中就已做出嘗試。初期出品的動畫中,《小門神》取景于富有水鄉意蘊的浙江南潯,《阿唐奇遇》融入了福建德化的傳統建筑“騎樓”,《貓與桃花源》扎根于高樓立交環繞的霧都重慶,但直至2019年趙霽與黃家康合導《白蛇:緣起》,敘事建構與視覺呈現逐漸成熟,才提升了追光動畫的票房與口碑。2019-2022年間,隨著《新神榜:哪吒重生》《白蛇2:青蛇劫起》《新神榜:楊戩》(以下簡稱《哪吒重生》《青蛇劫起》《楊戩》)的陸續推出,定下了“新傳說”“新神話”“新文化”三條產品線。除神話人物形象可“喪”可“燃”趨向人性化,敘事空間展現出多元并置、元素拼貼的后現代審美外,敘事模式上也流露出較強的游戲化傾向,貼合了當下青年觀眾的審美趣味。

在影游融合的視閾下,國產動畫電影轉向對經典神話故事進行游戲化改寫的期間內,游戲行業也推出了一些經典電影的改編作品。2019年,游戲《女巫布萊爾》由1999年開創“偽紀錄片”式恐怖片先河的同名電影改編而成,玩家以第一人稱視角在隱秘森林中展開探索;2022年,由電影衍生的游戲《黑客帝國:覺醒》以UE5仿照黑客帝國的模擬世界,搭建了16平方公里的巨大、繁華、可探索的開放世界城市。“電影和游戲深層互動、多向借取所帶來的銀幕景觀轉向……是電影、游戲商業意識覺醒的結果”1,電影與游戲“依據不同媒介間的互文本關聯,創造了一個個涵納諸多平臺的‘超級敘事文本’,使得后科技時代電影的母文本產生了巨大的‘生產性’”。2本文以《白蛇2:青蛇劫起》為代表,從影游融合的角度看近年來國產神話題材動畫電影中游戲元素的融入與敘事的游戲化改寫。

一、后現代的審美傾向:國潮英雄、時空拼貼與現實真空

史蒂文·斯皮爾伯格在談論《頭號玩家》的敘事策略時,認為電影是“通過對往昔文化表象的選擇、復制與重構,將它借重、呼喚的歷史時空眼花為某種‘空洞的能指’,一個物戀的對象”。3追光動畫出品的近三部影片分別脫胎于上海美術電影制片廠1979年出品美術片《哪吒鬧海》、李碧華小說《青蛇》、1999年動畫《寶蓮燈》,沒有復刻傳統的人物形象,而是著眼于將中國傳統神話故事反父權、反封建權威、重塑與重生的精神內核與西方朋克文化以反抗、獨立與解放為起點的精神內涵的共通之處,將人物塑造為“具有中國古典特色的朋克英雄”。4朋克運動的標志性事件之一是“Sex Pistols”(性手槍樂隊)發行與英國國歌同名的單曲“God Save the Queen”,并以樂隊封條封住英國女皇嘴巴的圖片作為唱片封面。朋克文化示眾的毀滅與反叛的精神成為1970年代的英國最強勁的青年脈搏,反傳統反權威的朋克精神與中國神話中哪吒以自刎宣告對自我命運的主宰、孫悟空大鬧天宮蔑視封建等級與神權統治、白蛇為真愛反抗倫理佛法被鎮雷峰塔等傳說有著消弭文化界限的精神共鳴。李云祥作為讓百姓免費取水的平民英雄,再現《哪吒腦海》中對壓迫者的起義反抗;小白和小青以頗具現代獨立女性精神的互助互信、歷劫共生,推翻法海象征的封建父權符號;楊戩和沉香打破天規神職,完成了兩代人的劈山救母,以人性化的形象強調普世化的母子親情。近幾年來,幾部神話改寫的動畫電影將元神轉世與覺醒予現世主人公的超能力以合理解釋,在賽博朋克、蒸汽朋克和末日廢土的世界中重塑了哪吒、孫悟空、小青、楊戩等一批具有朋克精神的,反父權、犯神權的“國潮超級英雄”。

游戲世界、賽博與蒸汽朋克的美學元素與末世想象是近幾年動畫電影為神話母本改寫尋找的新的敘事空間。“既然在做一位這么朋克的英雄,為什么不把他放在更朋克的世界里?”5主創團隊以游戲化的世界搭建方式對蒸汽朋克、賽博朋克、末日廢土與東方傳統元素進行拼貼,呈現了開放世界游戲式的異質空間。“東海市”與“修羅城”的場景建模方式與開放世界游戲開放世界游戲(Open world)又稱漫游式游戲(Free Roam),是一種賦予玩家高自由度的交互性游戲模式。玩家在虛擬世界中漫游,可自由選擇完成游戲任務的時間和方式。2018年,電影《頭號玩家》將故事置于虛擬游戲“綠洲”,隨后《失控玩家》(2021)以現實中熱門的開放世界游戲《GTA5》作敘事空間,吸引大批游戲粉絲為觀眾基礎。開放世界游戲中存在一種將不同歷史時空/生活狀態對比強烈的空間進行拼貼,呈現出既連通又割裂的狀態的游戲空間架構方式,如IGN“15年來最優秀RPG”排名靠前的《極樂迪斯科》(Disco Elysium,ZA/UM,2019發行)將游戲背景設定為一個被稱為“極樂”的世界,各大陸由名為“灰域”的地理特征包裹、隔離。電影中也有這樣的設計,如2012年,電影《饑餓游戲》中的新興國家“施惠國”以大多數時間互不相通的12個管轄區組成,游戲地圖般的世界連結方式和主角被動進入生存游戲競技場的設置與生存游戲的世界觀架構高度適應,影片上映兩年后也隨之衍生手游《饑餓游戲》。

近年來的動畫電影也顯示出強烈的游戲化與后現代的審美傾向,出現多種時空與美學風格進行堆疊與縫合。2019年《哪吒之魔童降世》敘事段落內引入游戲場景制作效果,哪吒和敖丙在“江山社稷圖”內打斗時,畫外李靖手持圖卷觀看打斗,模仿了moba游戲中的“觀戰”功能,而人物動作輔以街機游戲的音效,使“江山社稷圖”登時變為“畫中畫”的游戲競技場。從《哪吒重生》開始,神話題材動畫電影引入科幻小說家威廉·吉布森于1985年描述為“一個全球聯網的,計算機維持、儲存和生成的,多維人工或者虛擬現實”6的賽博空間(Cyber Space)。東海市混合了20世紀20-30年代的曼哈頓帝國大廈、克萊斯勒大廈、噴泉雕塑和高架橋為標志的富人區,與巷弄洋車、報童走街串巷、夜總會歌舞升平,以民國上海為背景的平民區。《青蛇劫起》以科幻題材子類別“廢土”的美學元素為主,模仿《生化危機:終章》《未來水世界》《艾利之書》《饑餓游戲》,進一步縫合數個歷史時空,由破敗的現代文明遺跡和古典亭臺樓閣、無色無我的涅槃之境、“首尾相銜”的東方異象混合搭建修羅城。城內以弱肉強食的社會達爾文法則和四劫輪回的佛教理念共同作為平衡社會秩序的法則,展現秩序崩壞后觸目驚心的人性動搖和異變。混雜的元素讓修羅城成了一個光怪陸離的“主題公園”。

賽博空間一般位于計算機信息技術和電子傳媒的高度發展的近未來的世界,而東海市與修羅城只吸納了賽博朋克和“廢土美學”的建筑風格。盡管影片中含有大量科技元素,如《哪吒之魔童降世》中太乙真人打開混元珠時使用密碼解鎖和指紋認證;《哪吒重生》中孫悟空佩戴金屬面具、隱居廢棄工廠的“重工水簾洞”,東海龍宮變為以夜明珠作電燈的現代辦公室,現世哪吒的代步工具從風火輪變成重型機車;《青蛇劫起》中小青在廢棄的都市文明景觀間追逐駕駛、近身肉搏,冷兵器與槍械彈藥成為末世中唯一的“法力”;《楊戩》中失去飛行能力的神仙們駕駛以混元氣為燃料的機械飛船,進行蒸汽時代的“騰云駕霧”,充滿蒸汽朋克的工業厚重感。同時,電影中頻頻出現人與機械的結合,如《哪吒重生》中李云祥如初代鋼鐵俠般打造穿戴鋼鐵機甲、龍王手套下隱藏著靈活的機械臂、哪吒擊敗敖丙的“拔龍筋”被科技化展現為抽出人身敖丙后頸植入的金屬龍筋;《青蛇劫起》中駕駛公車的蜘蛛精腿全部為機械義肢……但賽博朋克電影一定會對無限追求科技與理性的人類提出反烏托邦意味的警示,或反思人與人工智能的主客體關系與人類文明秩序的失控,如《黑客帝國》《銀翼殺手2049》;或表現人類由于賽博格(Cyborg)義體的智能與強大導致對自身認知產生困惑,如《阿麗塔:戰斗天使》《攻殼機動隊》。《青蛇劫起》與《哪吒重生》《楊戩》盡管不同程度上包含了賽博朋克高科技(High Tech)與低生活(Low Life)的兩大核心要素,戲劇沖突的源頭卻不是激進的科技文明與消退的人性道德。

圖1.電影《阿麗塔:戰斗天使》劇照

影片中人與機械的結合僅作為一種視覺奇觀而出現,以機械裝置或義肢的形式提升人物的戰斗力和生存能力,而不表現人工智能對神或人可能存在的精神影響或操控。幾部動畫電影視效風格上富于重金屬與科技感,且不乏情色元素(如敖丙由美艷妖精服侍入浴、司馬官人對羅剎族姐妹左擁右抱、法海的身體年輕而富有吸引力、女性角色穿著低胸裝和高開叉裙打斗),更偏向2019年由奈飛出品、大衛·芬奇監制的成人動畫短篇集《愛,死亡與機器人》式的成人向、悲觀主義與獵奇。挑動腎上腺素的重機甲、彰顯速度與激情的賽博朋克和“廢土美學”,與水墨逸散的元神斗法縱橫交織,強化了動畫電影的觀賞性與游戲消遣性。

盡管動畫電影虛構的天性使其容易引發“虛構世界與日常現實的距離越遙遠,讀者或觀眾被引導進入這個世界的興趣就越濃厚,對情節的關注就越淡化”7的詬病,但故事世界對現實社會的映射程度并不與其虛構性成必然的反比關系。《哪吒重生》便將母本《哪吒鬧海》中的戲劇矛盾與人際沖突自然地轉化為后世的水資源壟斷,和以平民英雄李云祥與四大家族之首德家為代表的貧富階層對抗。電影開端讓主角駕駛著摩托車在割裂的社會生活圖景間穿梭,以現代賽博和民國上海二者美學風格的差異巧妙地凸顯東海市內權貴階層與社會底層的貧富差距,引出“不該是這樣,但一直都是這樣”的憤懣。但到了《青蛇劫起》中,現實問題逐漸從目不暇接的賽博與廢土景觀中隱去,不再作為魔幻空間的敘事支撐。小青在了解歷史時,電腦畫面中出現了現代社會“工人大罷工”“高考”“996工廠”等場景,影射著修羅城弱肉強食、優勝劣汰的法則是人類文明的倒退,又似乎正是曾經高度“內卷”的現代社會的本質。但影片此后再未提出對修羅城中拼貼的封建時期至現代任何一種社會形態的現實隱喻,將這些細小的刺痛和沉重感化為商業片而博得年輕觀眾會心一笑的彩蛋。修羅城作為原有文明毀滅后因資源重新分配所建立起的新機械城市,是一個創新的物理空間,卻沒能成為一個具有豐富意蘊和表達功能的藝術符號。

二、游戲式人設:“空白主角”的身份遮蔽與性別投射

游戲中有一種對于主角(即玩家在游戲內扮演/操控的角色)形象的留白設計,從外觀角度可按留白程度分為:1.面部空白(有角色語音,但在第三視角畫面中不露臉,或游戲畫面全程以主觀視角展開,無法看到自身相貌,如《光環》主角、《生化危機》7-8主角伊森);2.表情與聲音空白(所操控角色有五官而無表情,無語音臺詞,玩家更容易代入自己心目中的游戲形象,如《上古卷軸:天際》《怪物獵人城市》主角;甚至以沉默寡言的主角配合營造游戲神秘沉重、充滿虛無感的基調,如《黑暗之魂》系列);3.完全空白(面部和語音刻畫均無,甚至不出現人物外觀,玩家成為工具性推動劇情發展、幫助游戲主題表達的配角,而劇情中血肉豐滿的NPC才是敘事的主角,如《光環:致遠星》《光環:地獄傘兵》主角“菜鳥”、《96號公路》主角“逃亡青年”、《星際拓荒》主角)。而在敘事層面,由于開放世界游戲玩家行動自由、盡可能避免線性敘事的特性,主角的“空白”又可分為假性空白——主角失憶,敘事上將對于過往回憶的展示后置(如《明日方舟》博士、《極樂迪斯科》主角)與真性空白——從沉睡中蘇醒(如《原神》角色空、熒),或過往經歷模糊(如《上古卷軸5》主角),乃至天外來客(如《寶可夢傳說:阿爾宙斯》玩家身份為銀河隊調查組成員、《原神》中玩家身份為旅行者),且無法在劇情進展中追尋過往。

《青蛇劫起》中蒙面男(小白)的人物形象設計屬于“空白主角”1類—假性空白。外觀形象上,蒙面男在影片前期用風帽、防風鏡和面具遮擋自己的面部,是游戲中塑造空白主角的常用手段。蒙面人形象源于1661年法國圣瑪格麗特島監獄內的一段故事,一名囚犯被關押在單人牢房,身著華服,因鮮少摘下鐵面具被稱為“鐵面人”,自入獄至34年后在獄中離世,無人知曉他的面容和真實身份。法國作家大仲馬將此事作為靈感創作“達達尼昂三部曲”,而蘭道爾·華萊士又據此改編為美國電影《鐵面人》(1998)。隨文學與影視作品的傳播,讓主角佩戴面具也逐漸成為游戲中常見的設計,如JRPG游戲《破曉傳說》中,男主奧爾芬登場時為失憶狀態,因臉上的鐵面具無法摘下而被人們稱為“鐵面人”,構成了游戲對經典文學和熒幕形象的致敬。

空白主角能夠增強玩家對角色的代入感和認同感,有效營造神秘感,通常旨在玩家專注游戲世界的探索而避免過度關注自身形象。而當角色面目的模糊在前期被刻意強調時,往往意味著角色身份被蓄意遮蔽,將在后期產生出人意料的身份反轉和戲劇效果。游戲《生化危機》7、8部中,玩家以主觀視角操控主角伊森·溫特斯,受鏡頭限制無法看見自身面部,即便操縱主角面向鏡子,鏡子中的面容也是模糊一片,伏筆式的設置讓許多玩家在第8部中產生“伊森的身體早已被霉菌取代”的推測。恐怖游戲《女巫布萊爾》中,主角艾利斯的面部遲遲不被展示,當玩家進入負面結局,便會在故事末尾時從地上水坑的倒影里清晰地看見自己的臉竟和前一任女巫仆從長得一模一樣,意識到自己已然喪失心智被獻祭給女巫,此時“看見”自己的面容成為震撼人心的身份確認,解開了回環相扣的敘事上的終極謎團。《青蛇劫起》前期也對蒙面男的身份進行延宕:蒙面男以完全失憶的狀態進入修羅城,沒有名字和明確的身份,被孫姐形容為“自認是個游俠,哪邊都不站”,游離在修羅城的兩大勢力之外。修羅城中人人都有各自的執念作為強大的求生驅動力,而蒙面男在無池中的倒影是一片模糊,意味著行為動機的缺失。“蒙面”作為外化的視覺形象,指向人物搖擺不定的善惡立場和模糊的自我認知。空白角色幾乎沒有原生人際關系,但特殊的身份通常與世界真相緊密相連,玩家扮演主角穿梭在游戲地圖的國家/城市街區間,與其他角色交互,勘破世界的真相。作為空白角色登場的蒙面男從失憶(缺乏性格與動機)——水劫中為激發小青求生意志變出小白的面容(被動選擇身份)——以小白的方式與小青相處(代入身份并模仿關系)——被牛魔賞賜面具仍然變成小白的臉(選擇身份)——至結尾骨笛拼合引出小白屢次輪回尋找小青的畫面(驗明身份)的過程,與游戲中空白主角通常經歷的流程一致,因而對有游戲習慣的觀眾而言,轉世小白身份“懸念”的揭示在意料之中。

圖2.《鏡之邊緣》新手環節,NPC Celeste Wilson示范

對于影片主打的女性成長主題而言,小白前期的空白化處理成了影片探討性別議題與勾畫“理想男性”的巧妙方式。蒙面男雖身為男性,身形卻與修羅城中其他男性截然相反,“蒙面”與“失憶”的空白化處理分別從外觀與個性上模糊了男性特質。頗具宗教感的設定“修羅之城,須臾之形”指向的物質形態變幻不僅限于天象與建筑,也包括人的易容。如果說牛頭幫的兵士在“建功立業”后,獲得一張面具變為象征力量的牛頭或馬面,是影片對于男性暴力與霸權非人化的想象,那么蒙面男拒絕男性權威的獎賞,仍然變出小白的容貌,則宣示著他對雄性陽剛氣質的拋棄,和對于“小白”這一面容所蘊含的溫婉、堅韌等女性特質的主動選擇,以男性之軀戴女性之面,完成了對于霸權男性氣質的解構與男性強權的反諷。蒙面男前期與小青的患難與共本就近似于小青與小白千年的相處模式,使其自然成了小青對“姐姐”情感的投射,而蒙面男對小白面容和身份的再次選擇,將小青對蒙面男的移情與信賴合理化,至結尾蒙面男以自我犧牲換來小青離開修羅時,蒙面男與小白的形象完成了最終的重疊——“蒙面男”就是性轉的“小白”,完美的男性最終被證明是穿戴著男性軀殼的女性自身,是女性身份的外在投射。影片以游戲式的人物塑造模式完成了女性主義立場對霸權男性氣質(hegemonic masculinity)的另類解構。

三、游戲化敘事:“新手教學段”與導引NPC的功能性設置

新手玩家在正式踏入廣闊游戲地圖之前首先會進入教學性質的“新手環節”,在受到限制的空間范圍內解鎖角色技能,掌握核心玩法。新手環節由玩家所體會到的強迫感從高到低可分為:閱覽式教學(圖文展示游戲規則,如《爐石傳說》),強制性引導(屏幕被遮罩覆蓋,只能按照箭頭指示點擊高亮提示的按鈕,如《王者榮耀》新手關卡),軟性引導(教學視頻,如《超級馬里奧奧德賽》,或加入顧問性角色,如《洛克王國》LU LU),演示性教學(隊友示范玩家需要進行的操作,如《GTA5》),誘導性教學(通過玩法設計引導玩家學習游戲機制,如《超級瑪麗》玩家會自然而然地想要收集金幣)。在必需的玩法教學外,此階段的敘事目的主要包括世界觀展示與人物設定介紹,承擔著牽引主線的敘事功用,與電影敘事中的開端同質。

如果將修羅城視為一個光怪陸離的游戲場域,那么小青自落入修羅城遇到孫姐,至牛頭幫突襲孫姐死亡一段則屬于“演示性教學”的新手環節模式。演示性教學的新手環節中,玩家行動主要依靠NPC帶動,由NPC發布任務,例如游戲《鏡之邊緣》新手環節中,NPC莎蘭要求玩家跟隨自己。莎蘭在前方奔跑跳躍,而玩家緊隨其后,觀察并模仿莎蘭示范的動作。《青蛇劫起》中,孫姐則承擔著此類導引NPC的職責。觀眾在小青身上附著一種“玩家視角”。在小青跟隨孫姐跑跳起落、明確修羅城的“游戲規則”的過程中,觀眾也逐步沉浸于影片構筑的末日廢土世界,緩慢而牢固地建立起對主角小青的身份認同,實現敘事目標于劇情的充分滲透。

以高評分開放世界游戲《荒野大鏢客2》(Red Dead Redemption,2018)的新手教學段與《青蛇劫起》小青與孫姐一段對照:

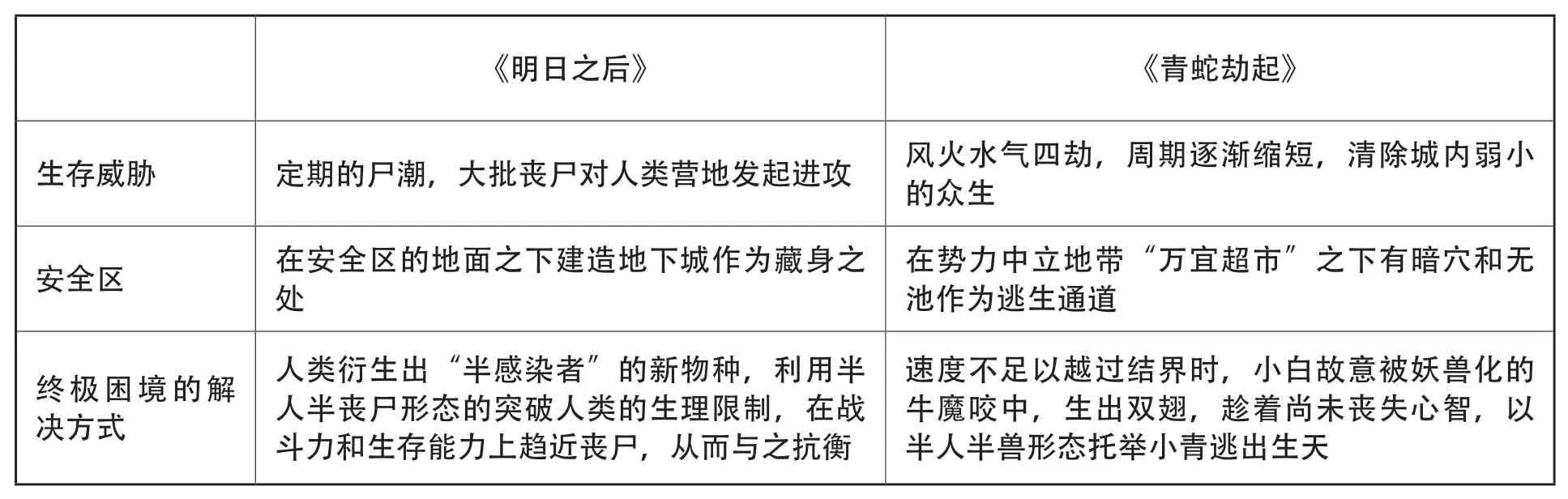

《荒野大鏢客2》的開端采用生活片段式的引入,先以一段CG引入游戲,介紹時空背景(如表1)——片段1:農莊沖突(讓玩家明確“我是誰”、重要角色登場)——片段2:尋找約翰(環境展示、“騎馬”體現品類感)——片段3:奇襲奧德里斯科幫(交代矛盾與對手)。《青蛇劫起》修羅城內開端的敘事結構與敘事目標與其基

本一致(如表2):片段1:被牛頭追擊(環境展示、重要人物孫姐與蒙面男登場)——片段2:庇護所同住(世界觀介紹、環境展示、技能學習)——片段3:牛頭幫來襲(展示交代牛頭幫與羅剎族兩大核心勢力)。至此小青已完全掌握在修羅城基本的生存技能,也就不難理解孫姐何以突然死于牛頭刀下——突然出現的孫姐和其對小青的沒來由的無私幫助,原本就是敘事上讓小青最快速度地適應修羅城法則,以便盡快連接后續以執念為驅動推進情節進程的一個合理化條件,當條件達成,小青與孫姐的短暫“友誼”自然告一段落。

表1.世界游戲《荒野大鏢客2》的劇情與新手教學段

表2.《白蛇2:青蛇劫起》的劇情與新手教學段

游戲敘事的最終目標是與游戲機制相融合,因而當某角色不再勾連下一游戲任務,失去對情節的推進作用時,角色突然因死亡傷病被強制性“下線”的情況司空見慣,玩家依然沉浸于游戲關卡和玩法本身獲得豐富的游戲體驗。然而,這種人物設置模式直接挪用至電影的敘事體系中,人物關系的戛然斷裂和角色脫離主角后缺乏交代的突兀感就會被放大。孫姐死后,第二個NPC司馬官人接替孫姐成為小青后續行動的發散點,為小青提供下一個庇護所“羅剎族”,向小青展示修羅城內的幫派傾軋,帶小青解鎖游戲地圖的“安全區”萬宜超市,引導小青與老板娘結識,獲得逃離修羅城的方式與交易條件。然而司馬本已在水劫中獨自求生,棄小青于不顧,又轉而以萬念俱灰欲跳無池的形象“返場”,恰巧在小青與蒙面男在無池邊被牛魔追兵包圍時先擋下了牛魔的攻擊。然而前后矛盾的是,司馬本因羅剎滅門產生“十年未晚”的強烈復仇意志,因何遭遇放下仇恨?既已洗去執念,又怎會明知必死無疑仍以武力盡失之軀挑釁牛魔,仿佛宣告復仇者的尊嚴?司馬自相矛盾的行為和搖擺不定的態度,流露出劇作法上對難以為繼的情節窘境進行救急式的“機械降神”的痕跡。這種以配角人物的非死即殘促使主角“覺醒”。配角命運服務于為主線劇情推進的問題在《哪吒重生》和《楊戩》中,從喀莎的殘疾、李父的死,和申公豹莫名其妙的犧牲,仍然可見一斑。

四、敘事困境:“升級思維”下人物精神蛻變與力量增長的脫節

近年來,大量科幻電影、動畫電影受到游戲的影響,將游戲環境作為主要敘事空間,如《頭號玩家》《失控玩家》。具有主線與多條支線、角色更立體、具備弧光的RPG游戲成了最貼近電影敘事的參照對象。《青蛇劫起》導演黃家康在采訪中說道,“‘劫’是這個電影最重要的調性……讓小青掉到一個冒險的空間去歷劫,這是故事的創作核心。”8實際上,游戲的“升級”思維就是一種線性敘事思維,人物的每一次“成長”都依賴新的、更具挑戰性的關卡,與等級系統和裝備系統密不可分。在游戲化設定的作用下,此類影片也通常將主角對游戲規則的適應和打破/逆轉作為敘事線索,人物形象的成長與蛻變符合游戲的闖關升級思維。如《失控玩家》中,NPC蓋不斷收集裝備、增強武力值,不斷擊敗更強大的對手,完成自我意識的最終覺醒;《哪吒之魔童降世》中,哪吒從“魔丸”脫胎為孩童,后生出六臂,與白龍聯手;《哪吒重生》中,李云祥打造機甲,嘗試調用元神之力,最終以強大的精神力量打動哪吒的元神,與之合二為一;而《青蛇劫起》歷史與現實的真空下,修羅城的世界觀架構、生存威脅與外部沖突的解決方式與末日生存游戲的設置高度一致。以熱門末日生存手游《明日之后》與之對比(如表3):

開放世界游戲塑造主角會面臨一個敘事難題,即主角偶然進入世界,被動卷入矛盾沖突,缺少原生任務(即敘事動力)。盡管進入游戲后會面對一系列緊迫的外部威脅、挑釁或攻擊,讓主角在地圖上的“動線”(Navigation,關卡內動線,指玩家在收到驅動指引后需要行動的物理路線)保持游戲體驗感并無限延伸,但單純生活片段的重復和外界環境的刺激難以為人物設立長期的敘事目標,缺乏對主線的隱形牽引。《青蛇劫起》采用了以數道關卡和多個任務串聯主線劇情的設計方式,也難免暴露出游戲敘事共通的弱點。

表3.手游《明日之后》與《青蛇劫起》的對比

圖3.電影《白蛇2:青蛇劫起》劇照

首先,盡管人物的生死存亡皆在修羅城的“一呼一吸之間”,與四劫變換休戚相關,人物在修羅城內的行動與人物執念缺乏對位關系。眾人皆因無法消除執念墮入修羅,然而自進入修羅后,驅使他們一直“向前跑”的并不是執念,而是四劫頻襲激發的求生本能。《青蛇劫起》有意呈現背負著或愛情、或友情、或功名利祿的執念的眾生相,但不同的執念僅符號化地表現為游戲收集物般的“執念之物”,并未將人物在修羅城中的遭遇差異化,人物命運仍然由力量的強弱決定。如此,修羅城化為幫派傾軋、弱肉強食的人物格斗競技場,而作為影片的核心概念的“執念”淪為一張概念化的生存游戲入場券。影片并未通過表現人物如何為執念所困、或因何遭遇決定放下執念去闡釋執念的意義,反而耗費大量篇幅堆疊華麗的特效,展示緊張刺激的打斗追逐,過度追求視覺奇觀與游戲消遣性,以“玩家小青”的“跑酷”動線屢次進行人物外部動作對戲劇行動的概念偷換,導致人物行動與戲劇目的偏移,和觀眾無法消解的審美疲勞。

其次,小青保持“救小白”的執念,在黑風洞擊敗法海、推倒雷峰塔完全依靠力量增長而非精神蛻變。小青的精神成長主要建立于對男性的認知轉變:影片開場,小青便以頗具現代精神的立場斥責許仙的軟弱和法海的虛偽,懊惱小白癡心錯付,得出“男人是靠不住的”的論斷;進入修羅城后一度在優勝劣汰的生存環境作用下對與許仙相反的力量強大的男性萌生欣賞,又因司馬的男性利己主義認識到女性對男性“慕強”心理的虛弱;最終將獨立意識的完整建立在擊潰法海這一強大的父權制象征的落敗之上。從女性主義視角看,影片對“‘男權秩序’的廢墟呈現……男性秩序退化成簡單粗暴的雄性霸權”9,以男性的怯懦、粗鄙、對女性的性壓迫和利用,與女性之間的互信互助的情誼形成強烈對比。女性之于男性在道德層面壓倒性的勝利,與主角小青對于更強大、更道德完滿的男性的選擇過程,讓影片中的男性“反而是作為邊緣化的‘他者’被呈現的”10。然而不容忽略的是,小青擊敗法海是仿照《奇異博士》中奇異博士打敗多瑪姆的方式,在公車與黑風洞之間輪回式地重復“修煉—挑戰失敗—修煉”,直至熬到法海肉身衰老,不敵小青逐次增進的法力。黑風洞內水墨漫卷的華麗打斗展示的是法力的較量而非觀念的博弈,小青對法海最終達成力量上的壓制,卻沒有取得價值觀念的信服。

縱觀全片,人物成長與力量增進的落差導致影片的敘事脫節。影片意圖通過兩性關系的變遷呈現小青對力量的認知和女性人格獨立的實現,而不顧小青的執念對象是小白,精神困境圍繞小白的命運起伏產生。小青對男性本不存在困惑和掙扎,那么在修羅城中對男性固有認知的一再確認何以作為小青的精神成長?小青雖躍升為承載著新故事與新議題的主角,但自我價值的實現仍然依附于小白,缺乏個人的獨立追求,就連力量的提升也既不出自妖對力量的本能渴望,又無關其他女性的參照,而是被男性的怯懦和背叛激發出的自我保護機制。“大女主”的建構之下,我們實際上看到的是一個對姐姐選擇一個軟弱男性而非自己作為伴侶而感到懊惱,對男性群體的慕強心理幻滅,最終接受小白的犧牲、被姐姐的羽翼托舉著逃出生天的小女孩。盡管擁有強大的“戰力值”,但精神力量尚不足以支撐一個女性主義的光鮮符號。簡言之,“雖然在經典IP中成功地打開了新的敘事空間,講述了一個超越傳統人蛇愛情悲劇的新故事,卻并沒有在這一空間或故事中裝進一個與之匹配的、能夠充分打動觀眾的創意表達。”10

結語

近年來,國產動畫電影的游戲化傾向愈發凸顯,除動畫特效與空間搭建上對游戲元素的引入,在敘事風格上也呈現出人物設置、情節機制與敘事思維向游戲敘事的全方位靠攏。繼《新神榜:哪吒重生》兼具老上海氣派與霓虹美學的“東海市”后,《白蛇2:青蛇劫起》又創造了國產動畫電影中位于時空并置與審美元素拼貼高峰的敘事空間“修羅城”。但由于影片過于強調視效動畫的呈現和動畫電影游戲消遣性的實現,使敘事重心讓位于目不暇接的追逐打斗與光怪陸離的奇景幻境,暴露出游戲化敘事的弊端。游戲式“空白主角”與“升級思維”塑造下的主角小白與小青尚難具備獨立建構敘事的審美價值,而大量驚險刺激的視覺信息反復堆疊也造成觀眾的審美疲勞,使修羅城從神話新編的創新性敘事空間,滑入中西審美元素雜糅、人物執念與女性意識概念性拼貼的“跑酷”游戲的物理場域。中國經典神話故事素材取之不盡,任何奇觀化的空間在動畫中都可變為充滿隱喻與寄托的宇宙,但如何通過經典形象創造性改寫拓展敘事體系,而非僅僅為了發揮經典神話的“母本”優勢降低觀影壁壘,為新的故事提升流量,仍是值得國產動畫電影創作者思考的問題。

【注釋】

1周安華.目眩神迷中浸泡、感動與想象——電影與游戲審美同構趨向芻議[J].上海大學學報(社會科學版),2022(3):28.

2周安華.幻點營構與沉浸化“造夢”——論后科技對電影創作的物理重寫[J].藝術百家,2021(6):104.

3戴錦華.昨日之島:戴錦華電影文章自選集[M].北京:北京大學出版社,2015.

4趙霽,於水,趙欣.《新神榜:哪吒重生》:中國神話的當代書寫和視覺表達——趙霽訪談[J].電影藝術,2021(3):87.

5同4.

6周涌,朱君.賽博空間電影的想象與建構[J].當代電影,2020(1):163.

7瑪麗-勞拉·瑞安.文本、世界、故事:作為認知和本體概念的故事世界[J].楊曉霖譯.敘事理論與批評的縱深之路,2015.

8黃家康,劉佳,於水.《白蛇2:青蛇劫起》:中國動畫電影的類型探索與制作體系建構——黃家康訪談[J].電影藝術,2021(9):77.

9陳可紅.《白蛇2:青蛇劫起》:女性主義、性別沖突與身份焦慮[J].電影藝術,2021(5):67.

10同9,66.

11盤劍.《白蛇2:青蛇劫起》:“改寫”、建構與突破[J].當代電影,2021(9):17.