基于具身認知的身體活動影響科研人員心理壓力研究:身體負擔感和積極情緒的鏈式中介效應

聞嘉寧,李 杰,張 禹,司 琦

(1.浙江大學 教育學院體育學系,浙江 杭州 310058;2.杭州師范大學 附屬醫院認知與腦疾病研究中心,浙江 杭州 311121;3.杭州師范大學 心理科學研究院,浙江 杭州 311121;4.北京體育大學 心理學院,北京 100084)

0 前 言

隨著科技創新在國家發展戰略中的重要地位日趨凸顯,科研人員作為組織中技術型群體的典型代表,所承擔的工作任務與創新活動越來越復雜,隨之心理壓力也日漸顯著[1]。持續性科研任務和日趨嚴苛的科研要求、成果轉化的時間成本、申請公共科研資金的激烈競爭、職業發展路線和身份定位的模糊、管理機制的亟待完善等,都需要科研人員尤其是中青年群體在工作上投入更多的時間和精力[2,3]。與此同時,科研人員還需要不斷學習、更新知識,以時刻把握所在研究領域的發展動態[4]。這樣的工作性質迫使科研人員更易形成久坐少動甚至久坐不動的生活方式,進而引發身心健康問題,影響生活和工作質量。

大量實證研究表明,身體活動既可以直接緩解個體的心理壓力,又可以通過各種相關的中介變量產生間接的心理效益[5]。然而,以往研究大多是通過心理變量對心理壓力的變化進行解釋,而身體活動對個體的影響首先是直接的身體物理感受的變化,那么,個體究竟是如何經由物理和生理狀態的改變進而引起心理狀態的改變?具身認知作為近年來在心理學等相關領域迅速發展的理論觀點,認為身體能夠參與并調節認知過程,影響思維、情緒、判斷和動機等心智過程[6],這為解釋身體活動如何緩解心理壓力、改善心理健康提供了一個新的思路。

具身認知領域的研究通過身體負擔感知對“心理壓力”的隱喻映射來探究兩者之間的交互關系。“壓力”一詞兼具具體物理學層面及抽象心理學層面的雙重含義[7]。“身體負擔感”也是帶有物理和心理雙重感受的概念,適用于解釋與身體活動相關的心理因素變化。身體負擔感是指當個體受到心理因素的隱喻,與身體負擔相關的感覺運動狀態被激活或模擬,該個體仿佛在客觀上被沉重的物體所負擔或束縛,使其認為需要更大的肌肉力量才能控制身體的運動[8,9]。研究常采用估算山坡坡度、評估自己有多大程度愿意進行需要體力消耗的助人行為等研究范式來測量個體的身體負擔感。當個體的心理壓力水平較高時,感受到的身體負擔感也就越大[10]。例如,面對同樣的山坡,身體負擔感更大的個體傾向于評估該山坡的坡度更大[9]。

另外,情緒作為與心理壓力密切相關的心理變量,也是具身認知關注的問題。具身情緒理論認為:情緒的表達、感知、加工、理解等過程與身體的面部表情或肢體動作等密切聯系[11]。與此同時,傳統情緒理論的研究發現身體活動可以通過減少消極情緒、增加積極情緒體驗來緩解心理壓力[5],情緒狀態和心理壓力之間存在相互影響和預測的交互效應[12]。因此本研究分別假設了兩條影響路徑,即基于具身情緒理論的鏈式中介路徑(即,身體活動→身體負擔感→情緒狀態→心理壓力)和基于傳統情緒實證的單個中介路徑。

鑒于具身認知的觀點,身體能夠參與并調節認知過程,影響思維、情緒、判斷和動機等心智過程[13]。個體在進行身體活動的過程中,肌肉骨骼得到鍛煉、身體機能提高,而這些身體最初的物理變化影響了感知覺的心理變化,即身體負擔感和情緒狀態的變化,而身體負擔感的降低、積極情緒的增加或消極情緒的減少又會影響最終心理壓力的水平。身體活動干預改善心理壓力的理論模型認為:身體活動可能通過心理(即應對效能、應對方式等)和生理(即神經、內分泌、免疫功能資源等)兩條路徑同時對個體心理壓力產生積極作用[14]。然而,個體難以敏銳地感受到神經信號、激素水平或免疫系統的調節變化,卻可以具身體驗到身體負擔感和心理壓力,具身認知以其生理與心理并重的特殊屬性解釋了身體活動緩解心理壓力這一過程中從生理到心理的內在機制。

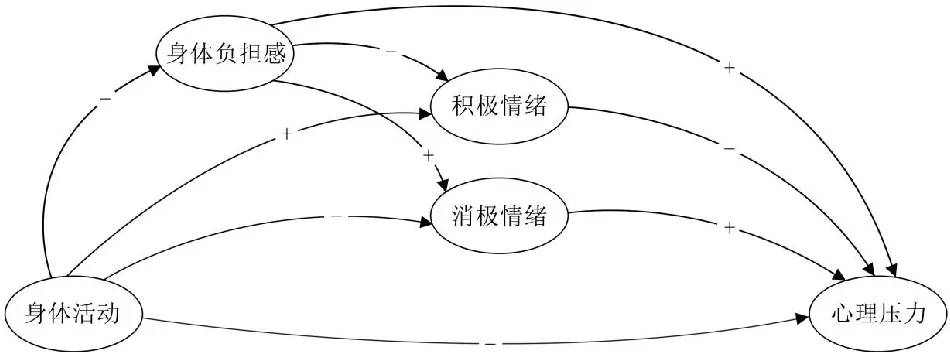

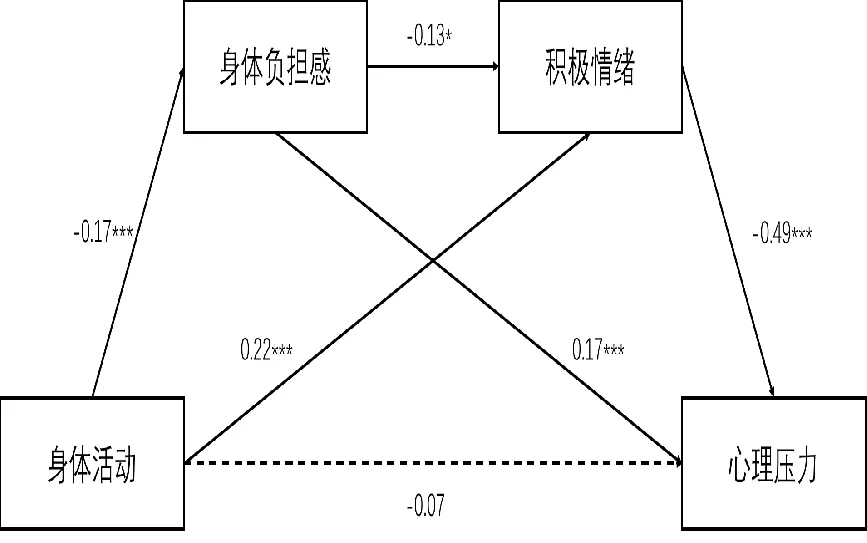

因此,本研究基于具身認知理論和前期研究,引入身體負擔感,探究身體活動對科研人員心理壓力的影響機制,并提出如圖1所示的鏈式中介假設模型。模型包含五個中介路徑:①身體活動→身體負擔感→心理壓力;②身體活動→積極情緒→心理壓力;③身體活動→消極情緒→心理壓力;④身體活動→身體負擔感→積極情緒→心理壓力;⑤身體活動→身體負擔感→消極情緒→心理壓力。

圖1 科研人員身體活動情況與其心理壓力的鏈式中介假設模型圖

1 研究方法

1.1 研究參與者

通過便利抽樣,招募北京市三個科學研究所在職科研人員424名。其中男性122名,女性302名,平均年齡30.5±7.1歲。通過問卷星平臺共發放424份問卷并當場回收,且全部有效納入分析。

1.2 研究工具

1.2.1 知覺壓力量表(Chinese Perceived Stress Scale,CPSS)。采用楊廷忠等[15]編制的中文版知覺壓力量表(CPSS),該量表由14個反映壓力的緊張和失控感的問題構成,采用7點計分,從“1(從不)”到“7(總是)”。本研究中該量表所有題項的Cronbach’s α系數為0.87。

1.2.2 身體負擔感測量。本研究選用估計山坡坡度任務作為身體負擔感的測量指標。實驗參與者會看到一張具有一定坡度的山坡圖片,要求對該山坡的坡度(用整數表示)進行估計。個體評估的山坡坡度越大反映個體的身體負擔感越高[9]。

1.2.3 積極和消極情緒量表(Positive and Negative Affect Scale,PANAS)。采用黃麗、楊廷忠和季忠民[16]修訂的PANAS量表中文版。該量表由20個形容詞組成,包含兩個情緒維度:積極情緒和消極情緒。積極情緒維度得分越高表明個體越快樂、精力越旺盛,反之則表明情緒狀態越為淡漠;消極情緒維度得分越高則代表個體感到痛苦、困惑,反之則表示鎮定。該量表采用5點計分,從“1(輕微或沒有)”到“5(極強)”。本研究中該量表總Cronbach’s α系數為0.84,積極、消極情緒分量表的Cronbach’s α系數分別為0.90和0.89。

1.2.4 身體活動等級量表(Physical Activity Rating Scale-3, PARS-3)。使用梁德清[17]編制的身體活動等級量表(PARS-3)。該量表從身體活動強度、單次身體活動持續時間及頻率(每周)三方面考察個體的身體活動參與水平。身體活動量的得分=強度得分×(持續時間得分-1)×頻率得分。每個維度各分5個等級,記分從1分至5分。身體活動量最高分為100分,最低為0分。量表對于身體活動參與等級的劃分標準是:低鍛煉參與≤19分,中等鍛煉參與為20~42分,高鍛煉參與≥43分。

1.3 統計分析

使用SPSS19.0統計軟件進行描述性統計、相關分析、t檢驗及方差分析;使用Amos22.0,采用Bootstrap法檢驗基于理論假設構建的鏈式中介模型。

2 研究結果與分析

2.1 共同方法偏差檢驗

采用Harman單因子檢驗法檢驗共同方法偏差。結果表明,特征值大于1的因子共有24個,且第1個因子解釋變異量為14.99%,小于40%的臨界標準,表明本研究的共同方法偏差在可接受范圍內。

2.2 描述統計和相關分析

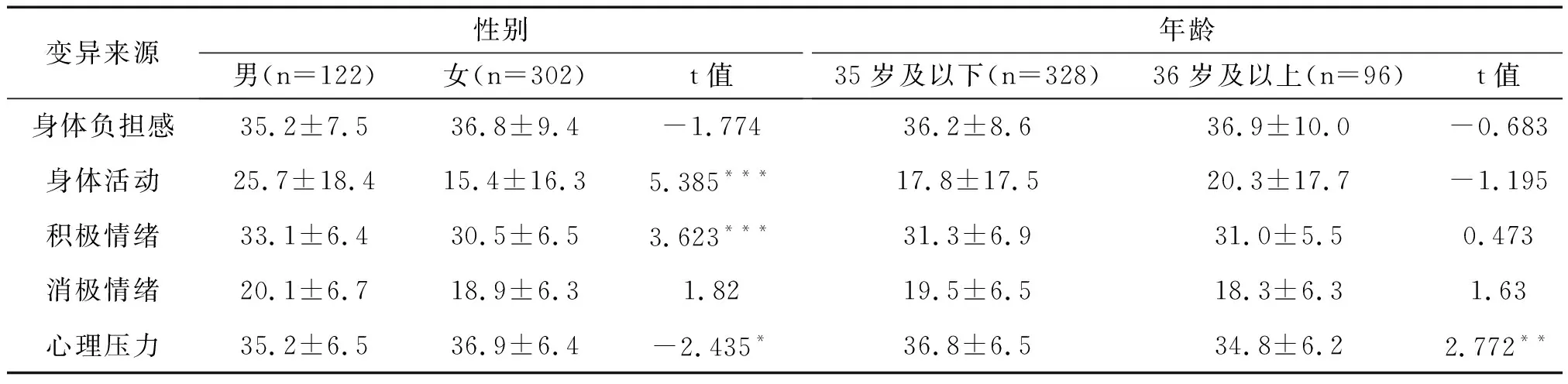

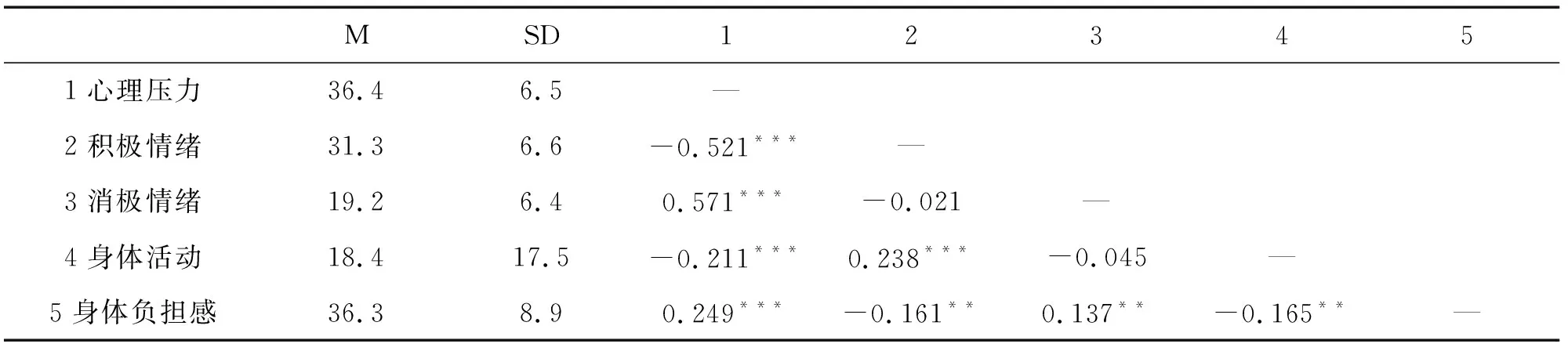

差異性分析結果見表1,男性科研人員在體力活動和積極情緒上的得分顯著高于女性,在心理壓力上的得分顯著低于女性,而在身體負擔感和消極情緒的得分上不存在性別差異;另外,35歲以下的科研人員心理壓力得分顯著高于35歲以上科研人員,其他主要研究變量均未表現出顯著的年齡差異。本研究中主要變量的描述性統計和相關分析結果見表2。結果發現:身體活動與心理壓力、身體負擔感均呈顯著負相關,與積極情緒呈顯著正相關,與消極情緒無顯著相關。

表1 主要研究變量在性別和年齡上的差異性分析

表2 各變量的均值、標準差及相關系數

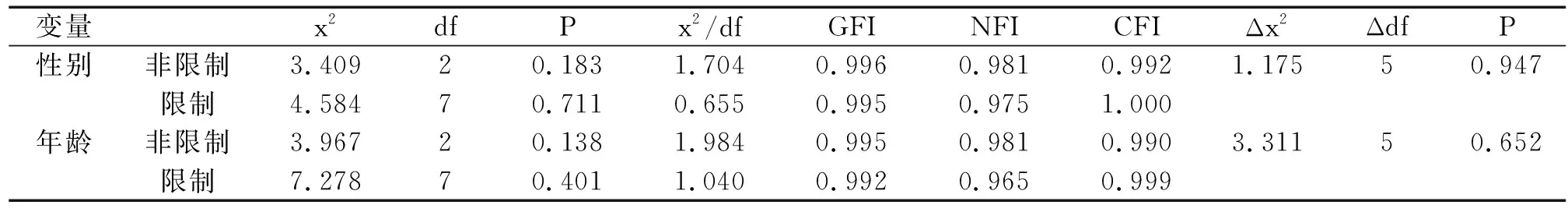

2.3 性別和年齡的調節效應檢驗

分別以性別和年齡為群組分類,通過Amos 22.0構建非限制性模型和限制性模型進行兩兩比較,根據Δx2和Δdf的顯著性來確定模型的接受性。結果顯示:性別和年齡的Δx2和Δdf均不顯著,表明性別和年齡在身體活動-身體負擔感-積極情緒-心理壓力這一鏈式中介模型中并未起到顯著的調節作用(見表3)。

表3 性別、年齡的調節效應檢驗

2.4 鏈式中介模型檢驗

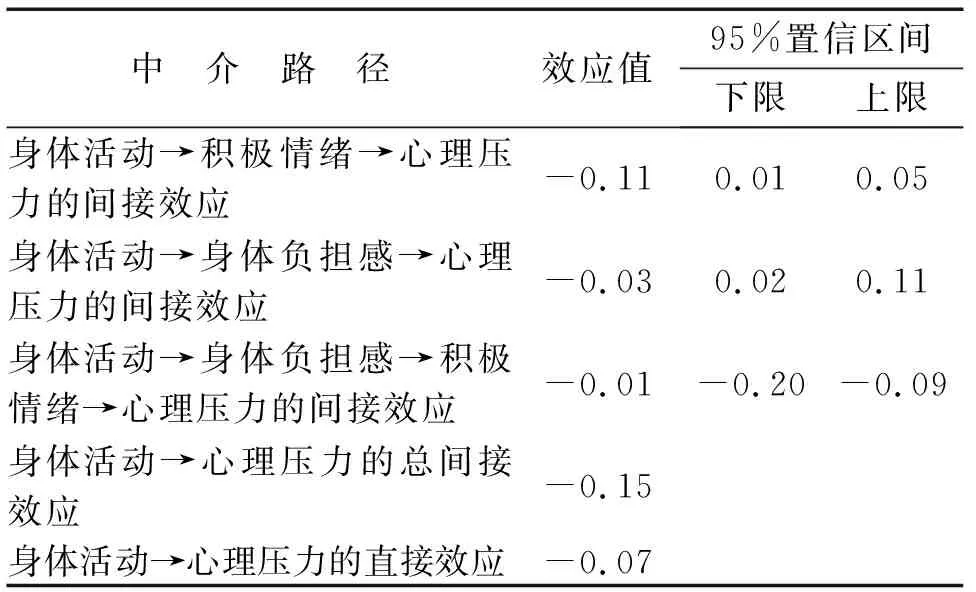

根據差異性檢驗和相關分析的結果,由于消極情緒與身體活動無顯著相關關系,故將該變量從假設模型中剔除得到新的中介模型(見圖2)。然后將性別和年齡作為控制變量納入圖2所示的中介模型,結果表明模型擬合效果良好:x2/df=2.80,RMSEA=0.07,CFI=0.99,TLI=0.94,SEMR=0.02。使用Bootstrap法進行中介效應檢驗,抽取樣本量5 000,置信區間為95%,結果表明:三條中介效應路徑的Bootstrap95%置信區間均顯著,且身體活動→心理壓力路徑的直接效應不顯著,表明中介變量在身體活動對心理壓力的影響效應中起完全中介作用(見表4)。

圖2 科研人員身體活動情況與其心理壓力的鏈式中介模型圖

表4 對中介效應顯著性檢驗的Bootstrap分析

3 討 論

本研究的中介效應分析基本支持了模型假設,結果說明:身體活動可以分別通過身體負擔感和積極情緒的獨立中介作用以及“身體活動→身體負擔感→積極情緒→心理壓力”的鏈式中介作用影響科研人員的心理壓力。認知具有涉身性,即認知不能脫離具體身體,認知依賴于有機體的物理性,例如感知過程中身體的肌肉狀態、身體感受狀態[18]。個體在進行身體活動的過程中,肌肉骨骼得到鍛煉、身體機能提高,正是這些身體的變化引發了感知覺的變化,即身體負擔感的變化。而個體對身體的感覺和體驗與壓力是呈負相關的,正是由于身體活動引起了身體意識的增強,進而影響了身體和心理壓力之間的潛在聯系[19]。

其次,本研究結果還發現身體活動可以通過積極情緒的獨立中介作用以及身體負擔感、積極情緒的鏈式中介作用影響科研人員的心理壓力。心血管功能假說認為,體育鍛煉可以促進血液循環,保持神經纖維的正常傳導性,從而促進心理健康,緩解工作壓力帶來的緊張感。面對情緒刺激時個體的無意識心血管反應強度會影響其對情緒的理解,身體意識則與這種情緒理解呈正相關[20]。傳統認知理論認為,身體反應是情緒的外部表達并由情緒主導,而具身情緒理論則顛覆了這一認識,強調情緒是由身體反應引起的。例如,積極愉快的面部表情會提高個體的積極情緒水平;自信有力的身體姿態會增加個體的自我效能感;有規律的身體活動也能通過影響個體的具身情緒體驗或改變個體對心理壓力源的認知,達到緩解心理壓力水平的目的[21,22]。本研究從具身認知的視角探究身體活動通過身體負擔感和積極情緒的完全中介作用對科研人員的心理壓力產生間接影響,解釋了從物理體驗到心理感受的部分作用機制,強調了身體負擔感對于身體活動引發具身體驗和積極情緒體驗的雙重含義,由此進一步厘清身體活動帶來的生理和心理變化與心理壓力之間的聯系。與此同時,以往對于具身認知的研究主要是從哲學或理論的角度進行闡述,實證研究相對不足[6]。本研究結果發現身體活動是一項具有強烈具身體驗感的健康行為,也為進一步拓寬具身認知理論的應用范圍提供了可能。

差異性分析結果顯示,35歲以下科研人員比35歲以上科研人員的心理壓力更大。這與青年教師和科研人員普遍面臨資源少、競爭強、約束機制嚴苛等現實困境有密切聯系。而工作壓力與科研績效存在負向關系,過度的心理壓力無疑會使科研工作者從事科研工作的動機和行為受到限制,難以產出突破性的創新成果[3]。科研工作者工作量大、對個人的期望高[23],可能會增加他們出現心理健康問題的風險,這不僅會損害他們個人的生活質量,也會給國家和社會的發展帶來不利影響。科研工作者具有“學術人”和“經濟人”的雙重屬性,如若長此以往,無論是對個人事業的發展還是國家科技實力的進步都將帶來難以忽視的負面影響。為緩解科技工作者的工作壓力,《中國國民心理健康發展報告》建議:對工作制度、環境等客觀條件進行改進和調整[24]。調查研究發現,許多高校教師在應對過高的科研壓力時,通常會首選運動鍛煉作為有效緩解壓力的手段[25]。本研究結果進一步說明:身體活動可能是一項極具潛力的緩解科研人員心理壓力的有效手段,科研單位和機構有責任加強人文關懷,時刻關注廣大科研人員的身體負擔、情緒反應和工作壓力,并盡可能創造有利于科研人員參與身體活動的條件。

在本研究的結果中身體活動與消極情緒未見顯著相關,因此未納入后續的中介效應檢驗中。可能存在兩點原因:第一,以往研究普遍發現身體活動與積極情緒呈正相關[26],但身體活動與消極情緒關系的研究結果存在不一致[27],未來研究需進一步探究影響身體活動與消極情緒關系的其他因素及機制;第二,影響個體消極情緒的因素很多,例如飲食、睡眠和心理脫離等[28,29],這些與科研人員負性情緒產生關系密切的因素可能也在一定程度上干擾了身體活動與其消極情緒的關系。此外,本研究仍存在以下兩點不足:第一,未能納入婚姻狀況、職稱等潛在影響因素[30],未來研究中可進一步檢驗此類變量的調節效應。第二,本研究僅對身體活動參與等級進行了劃分與檢驗,未來可以在此基礎上考察不同身體活動形式對緩解科研人員心理壓力的作用效果。

4 結論與建議

4.1 身體負擔感和積極情緒在科研人員身體活動影響心理壓力的過程中起完全中介作用,其鏈式中介路徑為“身體活動→身體負擔感→積極情緒→心理壓力”,說明身體活動是通過降低科研人員身體負擔感進而增加其積極的情緒體驗,最終使心理壓力得到緩解;

4.2 科研人員可通過關注“身體負擔感”這一具有物理和心理雙重含義的變量,通過日常自檢對心理壓力水平進行有效預測,并合理利用身體活動這一經濟有效、極具潛力的手段緩解心理壓力,促進身心健康和科研價值創造。