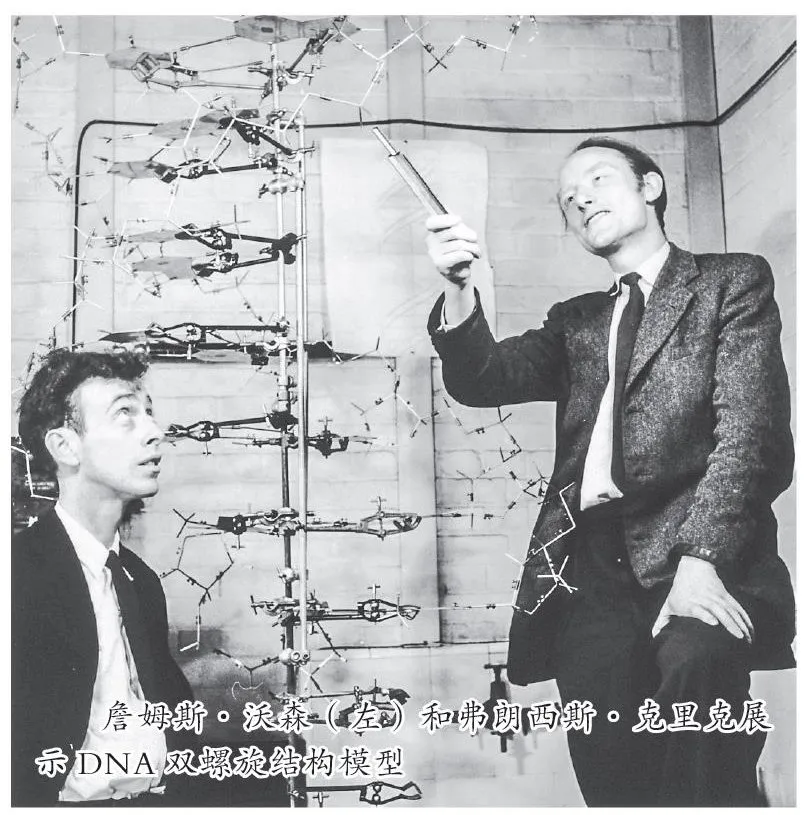

發(fā)現(xiàn)DNA雙螺旋結構的兩個“門外漢”

1947年,劍橋大學迎來了一個年輕人,他的名字叫作弗朗西斯·克里克。

31歲的克里克原本在倫敦大學學習物理,第二次世界大戰(zhàn)的爆發(fā)使他被迫中斷攻讀博士的學業(yè),被調到了隸屬于軍隊的某個研究部門研究水雷。然而,隨著二戰(zhàn)落幕,克里克失業(yè)了,好在英國政府推薦他到劍橋大學重新開始自己的求學之路。

可是應該再去研究什么呢?

正在糾結這個問題的時候,著名物理學家薛定諤寫的《生命是什么》進入了他的視野。在《生命是什么》中,薛定諤根據(jù)自己在量子力學領域的探索,類比性地預測了生命的一些“應該有的”特征。同是研究物理學出身的克里克對此大為贊同,但對他而言,影響最為深遠的是書里面的一句話:20世紀是生命科學的世紀。

這句話成了克里克轉向生命科學領域的最重要的信條,促使他在劍橋大學選修了不少生命科學的課程。

1951年,23歲的年輕遺傳學家詹姆斯·沃森從美國到劍橋大學做博士后時,就在尋找合伙人。沃森的目標是破解承載著遺傳信息的生物大分子——DNA的分子結構。在那個時代,人們已經(jīng)通過化學方法知道,DNA由無數(shù)被稱為脫氧核苷酸的小分子聚合而成,而每個脫氧核苷酸都是由一份磷酸、一份脫氧核糖和一份含氮堿基構成的。這個含氮堿基有4種可能性:腺嘌呤、鳥嘌呤、胸腺嘧啶和胞嘧啶。但是這些化學零部件具體是怎么合成這種大分子的,則是眾多科學家要研究的關鍵。

與此同時,DNA的重要性日益浮現(xiàn)。許多實驗間接證明,DNA是編碼生命底層代碼的物質。但是DNA代碼的復雜程度遠超我們的想象。

當時,沃森與克里克兩人一拍即合,決心要將此作為自己一戰(zhàn)成名的契機。只是他們忽略了一件事,他倆都不是這個專業(yè)的,沃森本來是搞病毒的,克里克本來是搞物理的,兩個人都是“門外漢”。

更糟心的是,他們的競爭對手是當時世界排名第一的美國結構生物學家——萊納斯·卡爾·鮑林。

鮑林曾經(jīng)破解過蛋白質的結構。蛋白質的結構可比DNA復雜多了。因此,有著豐富經(jīng)驗的鮑林要破解DNA結構,只是時間問題。

為了戰(zhàn)勝這個強大的對手,克里克和沃森找來了莫里斯·威爾金斯。威爾金斯的專業(yè)是做X射線衍射,這在當時幾乎是破解生物大分子結構的唯一手段。

此時的鮑林沒把破解DNA結構放在心上,畢竟自己在結構生物學領域早就無敵了。基于對蛋白質結構理解的慣性思維,他一直認定DNA是一種三螺旋或者四螺旋結構。現(xiàn)在我們當然知道,DNA應該是雙螺旋結構,外側是磷酸骨架,內側的堿基互補配對。鮑林犯的更嚴重的錯誤是,在他的模型當中,DNA的磷酸骨架位于DNA鏈的內部,而堿基則叉在外部。磷酸基團帶有非常多的負電荷,3股多聚磷酸鏈擰到一起,彼此會出現(xiàn)強烈的電荷斥力,足以讓DNA模型當場散架。

在那個年代,一般的年輕科學家不敢質疑鮑林,這也誤導了沃森和克里克。他們想在鮑林的DNA三螺旋結構上尋求突破卻不得其解。然而真正的創(chuàng)新者必須破除迷信,敢于向權威挑戰(zhàn)。

有一天,兩人看到了當時在科學界存在感很低的埃爾文·查戈夫的一篇論文,這篇論文看上去平淡無奇,實驗做得也很粗糙。唯一值得贊許的地方是他的實驗囊括了自然界絕大多數(shù)類群的生物,算是揭示出了DNA的一個普適特征。論文中提出了一條非常關鍵的證據(jù),即在DNA當中,腺嘌呤與胸腺嘧啶含量相同,而鳥嘌呤則與胞嘧啶含量相同。基于此,沃森和克里克馬上想到,從分子大小的角度來說,腺嘌呤與胸腺嘧啶的長度之和,幾乎等于鳥嘌呤與胞嘧啶的長度之和。這隱約揭示出DNA的結構很可能是雙螺旋的,甚至連堿基互補配對原則都呼之欲出了。

沃森和克里克決定試試雙螺旋的可能性。結果他們的工作一下突飛猛進,雙螺旋的模型在化學理論層面居然順暢得不可思議,剩下的僅僅是其中一些具體的理論參數(shù)還需要現(xiàn)實的實驗來測算。

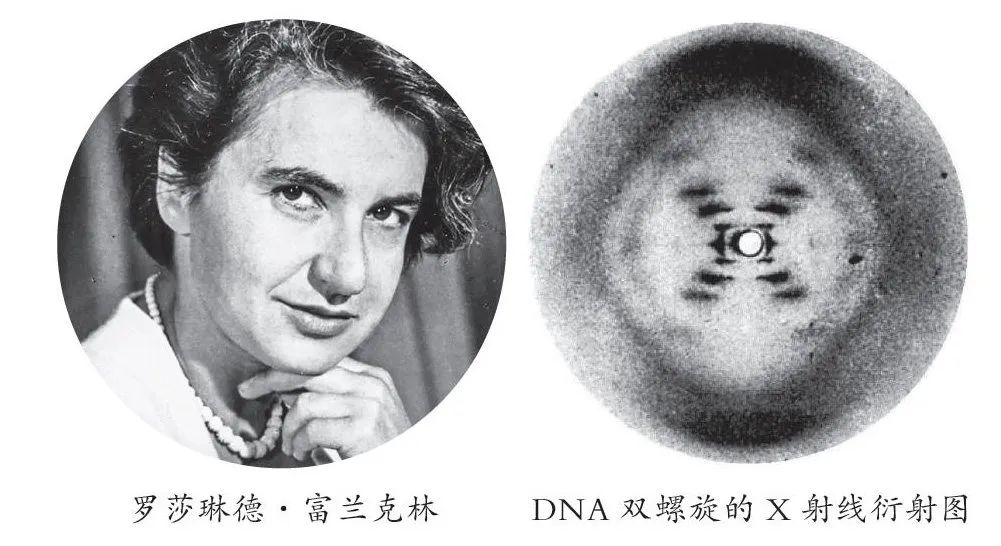

但他們的外援威爾金斯對DNA的結構不感興趣,做了幾次不太成功的實驗以后就沒再干過。此時,威爾金斯的一位女同事羅莎琳德·富蘭克林,給了沃森與克里克最關鍵的助攻。

差不多在沃森與克里克在理論上推導DNA結構的同時,富蘭克林就已經(jīng)開始利用實驗來實現(xiàn)類似的目的。或許是受那個時代女性社會地位低的影響,富蘭克林出于某種自我保護機制,早些時候與沃森、克里克和威爾金斯關系緊張。

1952年,富蘭克林拍出了那張意義深遠的DNA分子X射線衍射圖。簡單來說,你可以理解為這是一張DNA雙螺旋的正面照。根據(jù)相關公式,就可以利用條紋的間距計算出DNA雙螺旋的直徑、堿基之間的距離等參數(shù),為沃森與克里克的模型提供了最核心的數(shù)據(jù)。如果說之前查戈夫的論文還只是一個指導性的攻略,那么這張照片基本上就相當于在公布正確答案了!

富蘭克林所屬的研究機構沒有在第一時間通知沃森等人,反而邀請遠在美國的鮑林過來欣賞這張DNA的高清大圖。

就在鮑林準備親自飛往英國去觀看這張傳奇圖片時,他卻被人攔了下來。不許他出國的不是別人,正是美國政府。

為什么美國政府會禁止鮑林這樣的大科學家出國呢?這還得從之前鮑林獲得諾貝爾獎說起。他先后獲得諾貝爾化學獎和諾貝爾和平獎。因為他長期以來一直致力于反對美國的核試驗,得罪了不少美國的權勢人物,這些人到處游說鮑林可能是蘇聯(lián)的間諜。在這樣的環(huán)境下,幾句讒言讓鮑林成為“有問題的人物”而被沒收護照。

這樣一來機會又落到了沃森和克里克身上,沒過多久,沃森和克里克就發(fā)表論文,宣布他們破解了DNA的雙螺旋結構。

1962年,因為破解DNA的雙螺旋結構,沃森、克里克和威爾金斯一起獲得了諾貝爾獎。在那篇論文的最后,克里克寫下了一句話:DNA的雙螺旋結構或許揭示出了DNA復制的生物學機制。這句話最終開啟了生命科學新的時代。

延伸科普

在獲得諾貝爾獎以后,克里克依然繼續(xù)研究DNA的秘密。他與喬治·伽莫夫共同組建了“RNA領帶俱樂部”(RNA Tie Club),與其他科學家合作破解了DNA編碼蛋白質的“中心法則”。當對DNA的研究達到他那個時代的技術瓶頸后,克里克又轉而投身到神經(jīng)科學領域中,稱得上是一位各方面都非常偉大的科學家了。

但相比之下,沃森和鮑林就比較一言難盡,沃森得到諾貝爾獎以后在美國獲得了高官厚祿,卻再也沒有做出什么特別重大的科研突破,反而在晚年開始不斷發(fā)表種族主義言論,最終被剝奪職務。而鮑林則是從20世紀六七十年代開始宣稱維生素C可以治療感冒乃至癌癥。受他影響,大量歐美民眾放棄正規(guī)治療,試圖通過吃維生素C來治病,間接導致了大量患者死亡。

(摘自科學技術文獻出版社《不可思議的科學史:一讀就上癮的生命科學簡史》)