政府信息公開中過程性信息的司法認定

葛自丹,肖素馨

(廣州大學法學院,廣東 廣州 510006)

在法治政府建設不斷深化和大數據時代不斷推進的背景下,信息作為現代社會的重要資源,包含的價值功能不言而喻。在2019年修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱新《條例》)的第十六條第二款首次以行政法規的形式肯定了過程性信息是政府信息存在的形態之一,但是新《條例》也未給予過程性信息一個明確的定義和界定標準,僅用討論記錄、過程稿、磋商信函、請示報告等四種表現形式形容過程性信息,那么新《條例》的上述規定可能在以下兩個方面存在不同理解:一是“等”屬于等內等還是等外等不夠明確;二是討論記錄、過程稿、磋商信函、請示報告的界定標準未予明確。這導致法院在認定原告申請的政府信息是否屬于過程性信息時經常出現認定標準不統一、同類不同判的矛盾情形,而對過程性信息的認定是下一步判斷是否公開的前提條件。

為了使研究更具針對性,增加研究結論的信度和效度,本文通過中國裁判文書網、北大法寶等案例數據收集平臺進行相關案例檢索,將檢索條件限定在2019年5月15日新《條例》頒布后的時間,根據法不溯及既往的原則,即將范圍鎖定在被訴行政行為作出后的時間為2019年5月15日之后的案件,大致鎖定在審結日期為2020年1月14日以后的案件,并對這近兩年的案例進行篩選和分析,找尋新《條例》頒布后法院對過程性信息的司法認定標準,并嘗試分析可能存在的問題,在此基礎上界定過程性信息的概念、明確過程性信息的認定標準。

一、法院對過程性信息的認定標準

縱觀新《條例》頒布后的相關案例,法院認定政府信息是否屬于過程性信息的標準主要有兩個:一是信息的時間節點;二是信息的特征屬性。對于以時間節點為標準的爭議在于是以當事人申請信息時為標準還是以信息形成時為標準;根據過程性信息特征屬性來認定分別是以不確定性和外部行政性為標準。

(一)以申請信息時為認定標準

該標準是以當事人申請信息時為時間節點來判斷是否屬于過程性信息,依據為2010年《國務院辦公廳關于做好政府信息依申請公開工作的意見》(以下簡稱《意見》)第二條規定的過程性信息屬于尚處于審查、研究中的政府信息,若申請公開時信息已經不處于審查、研究等過程中,則不認定是過程性信息。

在張元貴訴重慶市永川區人民政府政府信息公開一案〔(2020)渝05行初14號〕中,原告要求公開永川府文【2012】32號請示文件(以下簡稱請示文件),認為征地批復已經作出,此前處于調查、討論、研究中的征地報批文件不再屬于過程性信息,具有可公開性。而法院的說理也與原告一致,認為最終的批復文件已經根據該請示文件作出,因此申請公開的請示文件已經不屬于正在進行討論、研究或者審查中的過程性信息,而是被告在履行行政管理職能過程中制作、以一定形式記錄保存的信息,應予公開。同樣在羅曉紅訴廣州市人民政府政府信息公開糾紛一案〔(2020)粵7101行初778號〕中,原告要求公開現場勘察結論和本單元同意加建電梯的業主戶數和比例,法院認為當決策、決定完成后,此前處于調查、討論、處理中的信息即不再是過程性信息。

因此,部分法院對過程性信息的司法認定是以當事人申請信息公開時是否屬于過程性信息為標準的,只要申請信息時行政決定或決策已經實施,在此之前形成的信息不再認定是過程性信息。

(二)以信息形成時為認定標準

而同屬于要求公開的請示文件,吳玉國訴天津市濱海新區人民政府大沽街道辦事處政府信息公開一案〔(2021)津03行終11號〕,卻與上文張元貴一案存在截然不同的認定標準。原告認為請示文件的形成時間與被申請公開的時間相差五年,行政程序已經終結,不再屬于過程性信息。但法院對原告過程已成既往的觀點不予采信,認為文件的形成時間并不會改變其“過程性”的屬性。持該觀點的還有謝金花訴南京市地方金融監督管理局政府政府信息公開一案〔(2021)蘇01行終20號〕,一審法院認為認定是否屬于過程性信息的著眼點是信息本身是否具備“過程性”,并不會因非行政管理活動的結束而改變其原來作為過程性信息的性質。

司法實踐中,大部分法院均采用此種標準審理過程性信息的案件,依據在于新《條例》第十六條第二款的規定,只要申請的信息形成于行政機關履行行政管理職能過程中的空間范圍,就均屬于過程性信息。

因此,部分法院對過程性信息的司法認定是以信息形成時為認定標準,即只要信息曾經形成于行政過程中,無論行政決定或決策是否已經實施,都不會改變其“過程性”的性質和屬性。

(三)以信息內容是否具有不確定性為認定標準

行政程序尚未終結前,行政過程需經一系列的討論、研究、請示、審議或批示,具有復雜性、多階段和多環節等特點。不確定性指的是在此過程中不同階段或環節產生的過程性信息可能隨時會發生變動的情況,可能會與最終結果呈現相同、相近或完全相左的情形,所以,信息內容存在不確定性的,應當認定為過程性信息;反之,只要信息內容確定,不論其處于什么階段,都不屬于過程性信息。

該標準強調申請信息的內容是否具有確定性、是否已經成熟,在2019 年4月新《條例》正式實施前,司法部就政府信息公開條例修訂的問題在記者會中進行回答時提出,過程性信息因不具有確定性從而可以不公開。這可以看出不確定性是衡量是否屬于過程性信息的重要因素,并且在新《條例》實施后的司法案例中仍存在該標準[1]。

例如黃皓琪訴深圳市羅湖區人民政府及深圳市人民政府政府信息公開一案〔(2020)粵03行初39號〕,原告申請公開76號會議紀要中所稱“羅湖區所形成的解決方案”(以下簡稱該解決方案),經法院查明,該解決方案系推進解決房改問題的方向性、原則性的思路,具體如何分工和計劃還需要進一步明確和落實,故該解決方案還未完全確定,屬于行政機關討論、研究有關事項的過程性信息。

綜上,法院以不確定性為認定標準的審理思路為:若最終的結果信息未形成,此時信息的內容還處于未確定、未成熟的狀態,則該信息為過程性信息。

(四)以是否具有外部行政性為認定標準

過程性信息是行政機關以作出行政行為為目的,在行使行政權力職能過程中產生的信息[2],因此具有外部行政性的特征。關于其外部性的特征,在張新訴鄭州市人民政府政府信息公開一案〔(2020)豫行終1289號〕中法院有所闡述,該案當事人申請公開會議紀要未果向法院起訴,法院認為就過程性信息的外部特征而言,其效果僅局限于行政機關內部或者相關單位之間,若要對行政相對人的權利義務產生直接的外部影響,關鍵還得借助或依賴于后續的行政行為。本案原告申請的會議紀要屬于內部會議記錄,并不能直接對外產生權利義務影響,屬于過程性信息。

根據該特征判斷是否屬于過程性信息,法院之間也存在不同認定,例如陳鷺琦訴廈門市人力資源和社會保障局行政監察一案〔(2020)閩02行終236號〕中,原告申請公開關于某公司實施經濟性裁員情況的兩份報告,一審法院認為這兩份報告是人社部門向上級部門呈報的報告,具有過程性的特點。而二審法院經審理后查明兩份報告實質是行政機關上下級之間的情況通報,目的在于讓上級部門了解、知曉企業經濟性裁員的情況,后續無需對此進行審查或作出行為,因此一審法院認定為“過程性信息”實屬不當,應當是內部管理信息。

綜上,法院以外部行政性為認定標準的審理思路為:若行政機關是以作出行政行為為目的履行職能,在此過程中產生的信息不會直接對外產生權利義務影響的,則認定為過程性信息。

二、過程性信息認定標準存在的問題

(一)與結果性信息分辨不清

無論是以申請信息時為認定標準還是以信息是否具有不確定性為標準,都需要判斷產生最終對外效力的行政行為是否已作出,是否具有不確定未完成的狀態,據此部分案件存在與結果性信息分辨不清的情形。

例如在劉某訴南通市人社局政府信息公開一案〔(2022)蘇06行終37號〕中,行政機關與法院之間就申請的信息是屬于過程性信息還是結果性信息產生分歧。劉某因向人社局請求公開責令某集團為職工補繳保險的《勞動保障監察期限改正指令書》(以下簡稱《指令書》)和《行政處罰決定書》未果,提起行政訴訟。一審法院認為單位已后期整改,未作出《行政處罰決定書》,因此《指令書》屬于具有確定性的最終行為,不予公開不成立。人社局上訴稱,《指令書》屬于行政程序處理前的命令行為,是處于準備階段的過程性信息。而二審法院駁回上訴,認為本案人社局向該單位作出《指令書》后,在執法期限內未再作出行政處罰決定或撤銷立案決定,《指令書》呈現出具有權利義務影響的最終性的特點,不符合非正式性、未完成性的過程性信息的特點。

此外在司法實踐中對會議紀要的判斷也存在較大爭議,其在形式上具有內部討論協商形成意見信息的過程性特點,但有時會議紀要也會產生對外效力的結果信息,需要撥開云霧見其本質。例如韓永亮訴鄭州市人民政府政府信息公開案〔(2019)豫行終3868號〕中,一、二審法院就對會議紀要作出不同的司法認定。該案一審法院認為會議紀要屬于行政機關通過內部集體討論研究的方式就特定事項形成的內部意見或者工作安排,不直接對外產生法律效力,具有過程性和決策性的特點,因此屬于過程性信息。而二審法院認為一審法院僅注意到了會議紀要的過程性特點,忽略了其決策性的本質屬性,會議紀要既有內部討論的過程記錄,也有對外產生影響的結論意見,二審法院認為本案中該會議紀要通過一定方式外化產生了結論信息,已經不屬于過程性信息,因此撤銷了一審法院的判決。

由此可見,過程性信息具有非終局性,不對外發生權利義務影響的特點,這是與結果性信息區分的關鍵。

(二)與內部管理信息易混淆

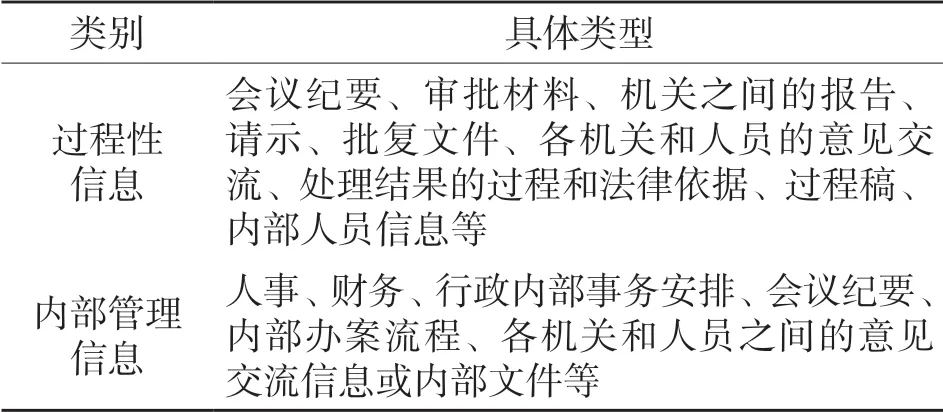

若以信息形成時為認定標準,過程性信息則是形成于內部行政過程中,是行政機關在對外作出行政行為的過程中產生的信息,雖不直接對外產生權利義務的影響,但與最終形成的結果信息具有一定的因果關系;而內部事務信息無涉于行政機關外部,強調的是“事務上的內部性”[3],幾乎涵蓋人事、財務、行政內部事務安排、會議紀要、內部辦案流程、各機關和人員之間的意見交流信息或內部文件等關于行政運轉方方面面的信息[4],并不會產生對外的效力。這可以看出內部管理信息與過程性信息雖有對內和對外的區別,但都具有內部性和不對外產生效力的特點,多數情況下屬于“意思形成”的信息,并且涉及的領域范圍也存在交叉和重合(見表1),因而兩者的內涵和外延容易混淆。

表1 過程性信息和內部管理信息在司法實踐中的具體類型比較

但從法律規范層面,兩者于2010年的《意見》第二條規定在同一款中,到新《條例》頒布后分別規定在第十六條第一款和第二款中,說明立法者有意對兩者進行區分,然而部分法院在司法實踐中卻將兩者的概念混淆。除了上文提到的陳鷺琦訴廈門市人力資源和社會保障局行政監察一案中,一、二審法院對于過程性信息和內部管理信息的認定不統一,此外部分法院還存在將兩者不區分的情形,如直接表述為“內部信息”,抑或直接創設“內部過程性信息”的概念。

這些表述直接回避了兩者的區分,如果在內部管理信息和過程性信息涉及領域類型存在交叉重合的情況下對兩者的表述不夠規范,對其內涵、特征理解不到位,極有可能導致法院對相同案件作出不同裁判。

三、法院認定過程性信息的完善建議

(一)對過程性信息進行概念界定

導致上述“內”與“外”、“過程”與“結果”的概念區分不清的原因是對過程性信息的概念不明確,新《條例》也未給予過程性信息一個明確的定義和認定標準,僅用討論記錄、過程稿、磋商信函、請示報告等四種表現形式形容過程性信息。而學術界也存在不同的認定,這就導致法院在認定時出現標準各異、同類不同判的矛盾情形。因此筆者結合過程性信息的特征和法律規范的規定,總結出過程性信息應具備的主體標準、空間標準、目的標準和效力標準,并以此對過程性信息進行概念界定。

第一,過程性信息應符合主體標準,即形成于行政機關履行職能過程中。過程性信息首先是政府信息,應屬于《條例》調整的范疇,根據新《條例》第二條的規定,政府信息是行政機關在履行行政管理職能過程中制作或獲取的信息。而其他主體制作或獲取的信息不屬于《條例》調整的范疇,例如劉軍訴聊城市人民政府政府信息公開一案〔(2021)魯行終670號〕,原告申請公開“最高院在某案庭審過程中要求聊城市人民政府作出房屋征收補償決定書的有關材料”,法院認為該材料系人民法院在審理案件過程中形成的材料,屬于司法信息,依法不屬于政府信息。該案材料制作的主體是司法審判機關,非國家行政機關,不符合過程性信息的主體標準。

第二,過程性信息應符合空間標準,即處于未成形的內部交流環節。行政過程具有復雜性、多階段和多環節等特點,需經一系列討論、研究、請示、審議或批示等內部交流環節,涉及各行政機關之間或行政機關內部人員之間的信息交流,在行政程序尚未終結前這些信息都未成熟,具有不確定性。且在內部交流環節中產生的過程信息,并不只包含帶有主觀討論性的意見性信息,還包括純粹的事實性信息,以及既體現意見性又體現事實性的混合性信息[5]。

第三,過程性信息應符合目的標準,即為作出行政行為而實施。過程性信息指向一個明顯的目的,即為作出行政行為而實施,從此產生了一批服務于行政行為的信息,如果沒有作出行為的目的,就不具有外部行政性,也就談不上過程性信息了。可以看出內部事務信息與過程性信息最大的區別也即外部行政性,內部事務信息不需要對外作出行政行為,具有“事務上的內部性”,例如人員編制安排、員工獎懲規定等不會對外產生權利義務影響的信息。

第四,過程性信息應符合效力標準,即對外尚未產生實質影響。行政行為終結產生結果信息才會產生對外的實質影響,為作出行政行為而實施的一系列過程產生的信息并不具有事實上的處分效果,因此判斷是否屬于過程性信息可以借助行政過程或者行為內容是否形成、變更或者消滅行政法律關系,這是與結果性信息區分的關鍵。例如上文提到的劉某訴南通市人社局政府信息公開一案,南通市人社局沒有按照法律規定對某集團作出撤銷立案決定,即沒有對外作出具有終結行政程序功能、消滅行政法上權利義務關系的行政行為,《指令書》在行政程序中表現出的是外部性和最終性,是具有權利義務影響性和成熟性的行政行為,不符合未完成、不確定性等過程性信息特點。

綜上,過程性信息是指形成于行政機關履行職能過程中,處于未成形的內部交流環節,為作出行政行為而實施,對外尚未產生實質影響的政府信息。

(二)統一和明確過程性信息的認定標準

對于以時間階段為標準的認定,是以當事人申請信息時為標準還是以信息形成時為標準,筆者贊同山東省高級人民法院在孫加香訴鄒城市人民政府政府信息公開一案〔(2021)魯行終97號〕中的認定標準,山東高院認為認定政府信息是否屬于過程性信息的標準是信息形成的時間節點,而非當事人申請信息公開的時間節點。

新《條例》修訂前對于過程性信息具有參考性價值的主要有兩處:一是2010年《意見》第二條規定,以“處于……中”來定義過程性信息,該定義側重于過程性信息的暫時性狀態,一旦行政行為完成或實施,過程性的暫時性狀態即消失;二是最高院于2013年發布的政府信息公開十大典型案例中的第五個案例,姚新金、劉天水訴福建省永泰縣國土資源局信息公開一案,該案二審法院認為“一書四方案”已經過批準并予以實施,不再屬于過程性信息[6],即認為行政程序終結前的信息不再是過程性信息,該案以指導案例的形式為當時處于模糊界限的過程性信息的司法認定開辟了一條可操作性的路徑。根據上述兩個規定可以看出,在新《條例》修訂前過程性信息是以時間階段中當事人申請信息時為認定標準的,只要申請信息時行政決定或決策已經實施,在此過程中形成的信息就變成了非過程性信息。

而對比2019年5月新《條例》對過程性信息的定義,將“處于……中”變更為“在……過程中形成的”,兩者對比不難發現,“在……過程中形成的”比“處于……中”更能否定過程性信息的暫時性階段而注重過程性的空間狀態,說明新《條例》已經拋棄了以時間階段中的申請信息時為認定標準下定義,而改為以信息形成時政府信息的性質屬性為認定標準,過程性信息的性質是絕對的,不會因其相對的行政行為完成而改變過程性的狀態。而以申請信息時為認定標準的過程性信息的范圍顯然過于狹窄,其割裂了行政決定或決策與過程性信息之間具有的因果關系,將結果性信息等同于過程性信息。并且無論是從法律位階還是制定時間,新《條例》都比規范性文件《意見》更具有優先效力,因此應當統一以信息形成時為認定標準。

對于以過程性信息的特性為標準的認定不存在相關爭議,在司法審判中可以根據不確定性和外部行政性的特征屬性為標準對過程性信息與內部管理信息以及結果性信息進行辨析。過程性信息和結果性信息是“過程”與“結果”的分辨,應以信息內容是否具有不確定性為認定標準,若申請的信息不存在對外作出具有終結行政程序功能、消滅行政法上權利義務關系的行政行為,則是屬于過程性信息。過程性信息與內部管理信息是“外”與“內”的辨析,應以是否具有外部行政性為認定標準,若申請的信息是為作出行政行為而實施的,具有明顯的目的性,則是屬于過程性信息。

四、結束語

政府信息公開是預防“密室政治”、權力暗中運行的重要舉措,更是保障公民知情知政,加快推進法治政府、陽光政府建設的有效途徑,而過程性信息于2019年首次以行政法規的形式出現在新《條例》中,關于過程性信息的判斷結論,是能夠直接影響政府信息是否公開的決定性因素,是政府信息公開的重要一環,而且過程性信息的類型多樣,行為過程也具有復雜性、多階段和多環節等特點,在司法實踐中,其認定存在較大困難,所以筆者結合司法實踐,提出上述認定標準,期待能夠為司法實踐提供比較完備的過程性信息認定標準,同時也期待未來在涉過程性信息認定的案件中,能以信息形成時為認定標準,并以信息內容是否具有不確定性和外部行政性為認定標準區分與之易混淆的內部管理信息和結果性信息,統一過程性信息的司法認定標準,消解同案不同判的尷尬境況,為建設法治政府、陽光行政掃清障礙。