韓國關于絲綢之路的研究述評*

□吳 浩 歐陽騫

一、韓國絲綢之路研究的歷史分期

德國地理學家李希霍芬(Ferdinand von Richthofen,1833 —1905)在其著作《中國——親身旅行的成果和以之為根據的研究》(China,Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründete Studien,1877)一書中,首次提出“絲綢之路”(Seidenstra?e)概念。李希霍芬將絲綢之路定義為:“從公元前114 年到公元127 年間,連接中國與河中(指中亞阿姆河與錫爾河之間)以及中國與印度,以絲綢之路貿易為媒介的西域交通路線。”aFerdinand von Richthofen, China, Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründete Studien, Bd. 1, Berlin, 1877, p. 454. 轉引自林梅村:《絲綢之路考古十五講》,北京:北京大學出版社,2006 年,第2 頁。

隨著對絲綢之路研究的不斷深入,林梅村、米華健(James A. Millward)、鄭守一(Jeong suil)等中外學者對絲綢之路的定義提出了不同的理解。中國學者林梅村認為絲綢之路是“古代和中世紀從黃河流域和長江流域,經印度、中亞、西亞連接北非和歐洲,以絲綢貿易為主要媒介的文化交流之路”b林梅村:《絲綢之路考古十五講》,第4 頁。。美國學者米華健認為:“‘絲綢之路’一詞所指的是通過貿易、外交、征戰、遷徙和朝圣加強了非洲—歐亞大陸融合的各種物品和思想的交流……在時間上始自新石器時期,一直延續到現代。”c米華健:《絲綢之路》,馬睿譯,南京:譯林出版社,2017 年,第20 頁。韓國學者鄭守一認為:“‘絲綢之路’是人類自古以來就利用的遠程貿易通道和文明交流通道的標志性名稱。”d鄭守一:《絲綢之路學》(《?????》),韓國坡州市:創作與批評社,2001 年,第17 —31 頁。

絲綢之路作為東西方文明交流之路的概念得到豐富和拓展,絲綢之路研究在國際學術界成為一門顯學。韓國絲綢之路研究在國際學術界亦占有一席之地。經過幾代學人的不懈努力,韓國絲綢之路研究已形成較完整的學術體系,在學術研究與人文交流方面取得豐碩成果。

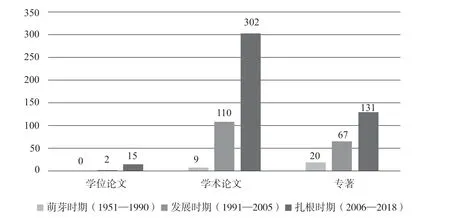

韓國外國語大學絲綢之路研究中心金賢珠(Kim Hyun-Joo)以韓國國會圖書館、韓國學術期刊數據庫RISS,DBpia 收錄的絲綢之路相關文獻為基礎,將1951 年至2018 年的韓國絲綢之路研究分為三個時期進行考察:萌芽時期(1951 —1990)、發 展 時 期(1991 —2005)、扎 根 時 期(2006 —2018)(見圖1)。e金賢珠:《韓國絲綢之路研究的現狀與展望》(《?? ??????? ??? ??》),韓國文明交流研究所創立10 周年紀念國際學術大會論文集,韓國首爾,2018 年,第47 頁。

圖1 韓國絲綢之路研究成果階段性數量變化對比圖b資料來源:根據金賢珠論文《韓國絲綢之路研究的現狀與展望》中的部分內容整理而成。

金賢珠認為,韓國大韓蠶絲會于1954 年創辦《絲綢之路》(《????》)定期刊物,是萌芽時期的標志性事件,對絲綢之路歷史和文化的考察成為這一時期韓國絲綢之路研究的主流。發展時期,韓國學界提出“絲綢之路學”,韓國絲綢之路研究聚焦藝術、經貿等領域。扎根時期,韓國絲綢之路研究在理論研究的基礎上不斷推進人文交流實踐,跨學科交叉研究成果不斷涌現,“絲綢之路學”學科地位得以確立:“通過對絲綢之路概論性的理解和研究,推進體現文明交流精神的實踐探索,并關注與各領域的聯系,實為擴大韓國絲綢之路研究的基礎。”a金賢珠:《韓國絲綢之路研究的現狀與展望》,第47 頁。

由此可見,20 世紀中葉以降,韓國學界從探究朝鮮半島與絲綢之路的歷史聯系出發,對絲綢之路概念范疇進行界定,倚重跨學科交叉研究與比較研究方法,推進絲綢之路主題人文交流實踐,推動建立韓國“絲綢之路學”,在國際學術界產生影響。

近年來,韓國社會各界對絲綢之路的關注度增強。韓國的絲綢之路研究呈現出高校科研機構與民間學術團體比翼齊飛的特點,絲綢之路作為宏大的跨學科知識體系和概念集合得到廣泛研究和普及。

從20 世紀80 年代開始,韓國多所高校在考古學、敦煌學、佛學等絲綢之路相關領域研究的基礎上,成立二級學院或研究機構,致力于在人才培養、科學研究、社會服務和人文交流方面推進韓國絲綢之路研究。隨著韓國絲綢之路理論研究與人文交流的不斷推進,韓國海路研究會、敦煌學會、中亞學會、文明交流研究所、“一帶一路”研究院等民間學術團體也成為韓國絲綢之路與“一帶一路”研究的重要力量。

二、韓國絲綢之路研究的代表人物

(一)鄭守一

鄭守一是韓國“絲綢之路學”“文明交流學”的重要奠基人,在對絲綢之路進行史地學考察的基礎上,他探討朝鮮半島與絲綢之路的歷史聯系,明確絲綢之路研究的學術宗旨,推動韓國絲綢之路研究的理論體系建構。

鄭守一對絲綢之路的研究源于對東西方文明交流史中朝鮮半島與絲綢之路關系的考察,致力于推動絲綢之路概念的豐富與拓展,為韓國“絲綢之路學”奠定理論根基。

1. 絲綢之路地理概念的延伸與拓展

鄭守一從文明交流的角度出發,闡述絲綢之路地理概念的拓展。他認為文明在空間意義上的變化移動構成了文明交流,而這種交流的途徑具體表現為絲綢之路概念的拓展。“廣義上,絲綢之路在2 —3 萬年前隨著人類遷徙而開始開拓,但直到120 多年前才被發現其真實存在。絲綢之路不僅是單線的延長,還是復線和網狀的擴大。”a鄭守一:《絲綢之路學》,第17 —31 頁。

鄭守一認為,絲綢之路作為一條覆蓋新舊大陸的環地球性文明交流通道,其地理路線經歷了四個階段的延伸與拓展:

第一階段為中國—印度路線,以李希霍芬的相關研究為代表。第二階段為中國—敘利亞路線,以德國學者赫爾曼(Albert Hermann,1886 —1945)的相關研究為代表。

第三階段絲綢之路分別向東、西延長至中國東南沿海和意大利羅馬,成為名副其實的四通八達網狀通道。第四階段發展為環地球海路。作為文明交流的海上通道,海上絲綢之路是由海的一體性和連貫性所衍生的必然現象,其航路從未間斷,這就是海上絲綢之路特有的環地球性。鄭和七下西洋、哥倫布四次跨大西洋航行、麥哲倫環球之旅等皆可印證通往新大陸的環地球海路已經形成。b鄭守一:《東北亞三國對絲綢之路基本概念的認識》(《????? ????? ?? ??? 3 ?? ??》),韓國文明交流研究所創立10 周年紀念國際學術大會論文,韓國首爾,2018 年,第3 —5 頁。

2. 陸海視角下對朝鮮半島與絲綢之路關系的探討

絲綢之路作為歐亞大陸文明交流與友好往來的重要通道,向西延伸至地中海區域,向東延伸至朝鮮半島,無論是通過史料文獻研究還是地下考古發現都可以得到很好的印證。

鄭守一的絲綢之路研究包含對陸上與海上絲綢之路所涵蓋地理空間和功能概念的認知和拓展,并將其應用于對朝鮮半島與絲綢之路的關系探討之中。

在陸上絲綢之路層面,鄭守一認為:“在漢唐時期,朝鮮半島和西域之間的往來交流之路,是西域至中原或蒙古草原一帶橫貫東西的絲綢之路綠洲路和草原路的東向延長線。”c鄭守一:《高句麗與西域關系試考》(《高句麗?西域關係試考》),載《高句麗渤海研究》(《???????》)2002 年第14 期,第11 頁。

在海上絲綢之路層面,鄭守一從東北亞海域與海路問題研究出發進行論證:

通過對史書文獻的考察,鄭守一將唐與新羅間的往來海路分為“南北沿海路”“北方橫斷路”和“南方斜斷路”。“南北沿海路”是沿著朝鮮半島的西南海沿岸和中國的東北海及東南海沿岸向南北延伸的海路。“北方橫斷路”是從朝鮮半島的西南海沿岸連接中國黃海及山東半島沿岸。“南方斜斷路”是從朝鮮半島的西南海沿岸連接中國東南沿海的海路。e同上,第43 頁。

鄭守一認為,北宋與高麗的往來海路基本繼承前一時期的路線,到南宋時期,由于南宋政權偏安一隅,“南方斜斷路”成為東北亞地區的核心海路。例如,鄭守一通過對高麗初期阿拉伯商人涌入開城的考察,認為這是由于阿拉伯商人途徑“南方斜斷路”西端城市明州(今寧波)、泉州,并沿著東向既有海路到達朝鮮半島,這也為海上絲綢之路在朝鮮半島的延伸提供了很好的例證。f同上,第61 —62 頁。

3. 推動建立韓國“絲綢之路學”

鄭守一將絲綢之路看作文明交流的媒介,認為絲綢之路推動文明產生,對絲綢之路的研究是對文明尤其是對文明交流研究的前提。

鄭守一將東西方文明交流命名為“絲綢之路學”。鄭守一的著作《絲綢之路學》(《?????》,2001)即從朝鮮半島與絲綢之路的關系探討出發,對絲綢之路的概念范疇、功能范疇、構成范疇等進行系統的闡述,在此基礎上推動建立韓國“絲綢之路學”。

此外,鄭守一編撰了一系列著作,如《絲綢之路文明紀行》(《???? ????》,2006)、《文明談論與文明交流》(《????? ????》,2009)、《走向草原絲綢之路》(《?? ???????》,2010)、《絲綢之路詞典》(《???? ??》,2013)、《海上絲綢之路詞典》(《?????? ??》,2014)等,為推動建立韓國“絲綢之路學”提供重要的理論基礎與學術支撐。其中,《絲綢之路詞典》對絲綢之路的歷史、地理、人文、宗教等進行詳細梳理,成為韓國絲綢之路研究乃至國際絲綢之路研究學界的重要工具書。

基于早期對朝鮮半島與絲綢之路關系的考察,鄭守一致力于推進對絲綢之路概念的重新定位與理論體系的建構,為韓國絲綢之路研究奠定理論基礎,并從文明交流研究的視角推動建立韓國“絲綢之路學”,也對陸海視角下韓國與絲綢之路的關系探討提供理論參考。

說著說著,孩子們熱淚盈眶,家長們眼中閃著淚花。“這就是心中珍藏的感動,所以他們也應該有一朵屬于自己的紅花。”說完,我很鄭重地給每個孩子發了一朵小紅花。

中國“一帶一路”倡議提出以來,韓國“歐亞倡議”“新北方政策”“新南方政策”開啟與“一帶一路”倡議戰略對接進程,為韓國“絲綢之路學”的豐富與發展提供新的契機,研究領域和主題多元化,應用型成果凸顯。

(二)高炳翊(Go Byeong-Ik)

“絲綢之路引領了東亞歷史學的近代化,而高炳翊對東亞歷史的研究成為重新審視絲綢之路的基礎。”a金賢珠:《韓國絲綢之路研究的現狀與展望》,第49 頁。這是金賢珠對高炳翊在絲綢之路研究領域貢獻的評論。作為韓國第一代東亞史研究學者,高炳翊將東亞地區看作一個單位進行研究,重點考察東亞各民族在中國唐宋元時期的交往對韓國歷史學研究的啟蒙意義。高炳翊的研究不僅為韓國絲綢之路研究提供重要史料參考和歷史研究視角,也為海上交流史框架下的絲綢之路研究、東亞區域合作研究等奠定重要基礎。

高炳翊從對慧超《往五天竺國傳》的研究開始,關注朝鮮半島與包括中國在內的亞洲其他地區的交流與往來,尤其注重對海上交流史的研究,為韓國以及亞洲學界關于海上絲綢之路的考察提供歷史研究的視角。

1. 對新羅僧人慧超西行路線的考證

對新羅僧人慧超西行的考察,是高炳翊從東亞與中亞地區交流史研究逐步轉向亞洲海上交流史以及東亞交流史研究的重要內容。

高炳翊1959 年撰寫《慧超往五天竺國傳研究史略》(《????????????》)一文,對國際學術界關于慧超《往五天竺國傳》的研究進行了系統梳理,引發韓國史學界對東亞海上交流史的關注和討論。

1983 年,作為韓國放送社(??????)的學術顧問,高炳翊沿著慧超的足跡實地探訪了東南亞和印度。此次實地考察對其校勘、釋譯慧超《往五天竺國傳》,了解當地風土人情有很大幫助。在結束考察之后,高炳翊撰寫《對慧超印度往路的考察》(《慧超? 印度往路? ?? 考察》,1987)一文,提出了以下觀點:慧超在前往印度的途中曾到訪印度支那半島,從那里經過蘇門答臘島室利佛逝國、馬來半島西邊的裸行國(一說是尼科巴群島),在印度加爾各答附近耽摩栗底港登陸。b高炳翊:《七十自述》,載《韓國史市民講座》1994 年第14 期,第171 頁。

高炳翊實地勘察慧超西行路線,在此基礎上對相關文獻中所記載的慧超通過海路抵達天竺國的歷史進行考證,為亞洲海上交流史研究提供參考。此后,高炳翊進一步聚焦東亞交流史,將海上絲綢之路研究置于東亞史研究的框架之下,尤其注重高麗與宋元的交流考察。

2. 對高麗與宋朝經海路往來的考察

高炳翊通過文獻研究,考證高麗與宋朝的使者往來與通商貿易:

高麗與宋無論是使者往來,還是通商貿易,都是通過海路實現的。根據高麗和宋之間使者往來的記錄,北宋近200 年間,高麗出使北宋約60 次,北宋出使高麗約30 次。在高麗和宋代往來的320 年間,官方斷絕往來的時間約占一半,但商人來往從未斷絕。僅從現有的記錄來看,1012 年至1278 年間,高麗與宋共有120 多次通商的記錄,往來人員約5 000 名,其中福建泉州人居多。蘇東坡寫道“竊聞泉州多有海船入高麗,往來買賣”,這些商人中部分人留了下來,因此有“王城有華人數百,多閩人”的說法。a高炳翊:《歷代東亞的海上交通》,載《震檀學報》1991 年第71、72 期,第303 頁。

有鑒于此,高炳翊在進一步研究中提出,高麗與宋朝貿易往來主要依靠宋朝的商人和商船:

《宋史·高麗傳》中曾提及:高麗海船到達過中國東海岸的明州、登州等地,但幾乎看不到高麗商船的蹤跡。徐兢說高麗人不會養蠶,所以絲綢織品都來自于中國山東、浙江的商販。高麗貨物出口到宋朝也有很多,但我認為主要還是依靠宋商和宋船。b同上,第304 頁。

3. 對高麗與元朝經陸路往來的考察

高炳翊認為,高麗和元朝的官方關系超越了以往任一歷史時期。這一時期,高麗與元朝的往來主要通過陸路實現。他認為主要有兩方面原因:

一是因為元朝成立,北方統一,兩國首都間的其他反對勢力不再存在,使者、官吏、商人以及高麗王的行旅均通過陸路。二是首都作為政治經濟中心,元朝首都大都位于北方,從距離上來看通過陸路往來兩國首都更近。雖然陸路運輸不便,但更加安全。c同上,第304 —305 頁。

然而,與宋不同,高炳翊發現史籍中幾乎沒有元朝商人來到高麗的記錄,他認為主要原因可能是兩國沒有海上的交流與往來。而在高麗商人去往元朝貿易的記錄中有:“忠烈王二十一年(1295)派遣中郎將宋瑛,渡海前往山東益都交易高麗布匹一萬四千匹(《高麗史》卷七十九)。忠肅王元年(1314)派遣學者前往中國江南購買書籍(《高麗史》卷三十四)……”d同上,第305 頁。

高炳翊認為,宋代商人往來高麗除通商貿易外,還肩負著維系兩國關系的政治使命,因此在史書中記錄頗多。然而,元朝商人往來高麗的目的在于單純的貿易往來,政治意義色彩淡薄,因此在官方文獻中鮮有記載。總體而言,元朝商人前往高麗的積極性和能力都大不如前,相比之下,南海貿易更具吸引力。

(三)權寧弼(Gwon Young-Pil)

權寧弼在韓國國立中央博物館就職時,對當時館內收藏的各類中亞文物產生學術興趣,由此開始其中亞研究學術生涯,致力于推動韓國中亞美術研究的革新。權寧弼將韓國中亞研究分為三個階段,他認為:“韓國中亞研究的第二階段(1946—1979)形成了以西域學、東西交流史和中亞史學為代表的研究大類,且體現出與絲綢之路學融合的趨勢。”e權寧弼:《韓國中亞學的淵源》(《?? ??????? ??》),載《中亞研究》(《???????》)2015 年第20 期,第5 頁。

權寧弼以中亞研究為基礎,從考古美術學的視角出發,探討絲綢之路與韓國的歷史聯系,強調絲綢之路文化的“共通性”與“交流性”。

1. 考古美術學視角下對絲綢之路與韓國關系的研究

權寧弼從中亞美術研究出發,探討絲綢之路在韓國與中亞藝術交流中的作用,并以考古美術學為研究視角,提出將絲綢之路的東段延長至韓國慶州。

權寧弼通過對比各歷史時期韓國與中亞文物的藝術風格與造型樣式,找出其內在聯系,并將中亞美術與韓國美術的共有特征概括為“樸素主義”,質樸簡單、崇尚自然的藝術理念正是絲綢之路賦予韓國美術的內在品格與特質。

權寧弼經美術考古研究發現,中亞地區的藝術特色在新羅時期文物中多有體現:

如古時作為化妝器具的“奩”,中亞地區和朝鮮半島出土的奩都少有裝飾和絢麗的色彩,體現了共同追求的樸素淡泊之美。再如三國時期的琉璃制品,考古資料顯示出土的公元2 到6 世紀的琉璃材質多屬于羅馬琉璃,且琉璃制品的造型樣式也與西方琉璃制品有巨大的相似性,在皇南大冢出土的鳳首瓶便是其中的代表文物。琉璃制品以初期的草原絲綢之路為中心,是與古代朝鮮文化最具相關性的文物,可以看作探尋從草原到慶州路線的一大線索。a權寧弼:《韓國絲綢之路美術研究的新開始——讀〈絲綢之路與慶州〉(閔丙勛著)有感》(《?? ???? ???????? ??—『????? ??』(????)????》),載《中亞研究》2015 年第20 期,第153 —162 頁。

權寧弼認為,作為“絲綢之路”概念的提出者,李希霍芬對東亞美術的研究有著近乎美術史學家的審美眼光。在權寧弼看來,李希霍芬的研究中多次涉及韓國,在李希霍芬所引證的阿拉伯文獻中也有對新羅的記載,這表示絲綢之路的東段可以延長至新羅,這為韓國絲綢之路研究與中亞研究的結合提供了新的視角。b周秀完(音):《評〈絲綢之路的精神氣質——涼爽的風氣〉(權寧弼著)》(《[??]『????? ???-??? ?????』(?????) 》),載《中亞研究》2018 年第23 期,第183 頁。

2. 對絲綢之路文化“共通性”“交流性”的認識

作為韓國中亞文化研究的代表人物,權寧弼改變了此前韓國學界將中亞文化研究邊緣化的傾向,強調中亞文化的獨特性對于探討絲綢之路文化特質的意義,進而說明中亞文化研究在韓國絲綢之路研究中的重要地位。

以中亞文化研究為基礎,權寧弼將唯物主義美術史觀運用于絲綢之路美術研究之中。他重視圍繞美術的客觀環境和歷史條件,認為美術范式被特定時空背景下的藝術功能所支配。

拉丁語“Lentus”是權寧弼絲綢之路美術研究的關鍵詞和核心概念,“Lentus”的含義是“長期持續的傳統”。權寧弼在研究中著重考察絲綢之路在歷史長時段對民族文化藝術的影響。c同上,第178 頁。

他認為,絲綢之路在促進不同文化之間交流與融合的同時,也塑造了深入民族品格的藝術追求。此種“共通性”不是單純的由東向西或由西向東移動的概念,而是經絲綢之路創造并散播的概念。權寧弼在此基礎上擺脫了單線文化傳播論,不以二分法區分韓國文化中的外來要素和內在要素,而是將絲綢之路文化視為“不斷溝通的、人類普遍的精神產物”d同上,第184 頁。。

以上述理論為基礎,權寧弼進一步探討了絲綢之路的黃金文化及其所反映出來的絲綢之路文化的“交流性”特質:

絲綢之路沿線國家對黃金的普遍偏好無法在某個特定民族的歷史文化沿襲中找到依據,而黃金文化最早主要在絲綢之路的游牧文化中體現出來,黃金偏好文化的擴大也是絲綢之路文化交流性特征所帶來的影響。這種黃金文化原本在古代東西方各地區都不占據優勢地位,位處中間位置的黑海周邊的黃金產地也只停留在供給黃金的角色上,而黃金具有的等價性質使其可以在絲綢之路沿線流通,東西方相互往來和交流才使得黃金工藝技術得到飛躍發展,逐漸提高其在經濟社會和藝術創作中的比重。e同上,第180 —181 頁。

在鄭守一、高炳翊、權寧弼等學者的推動下,越來越多的韓國學者開始對絲綢之路概念進行研究和探討,韓國“絲綢之路學”影響力逐步擴大,韓國“絲綢之路學”延伸至東西方文明交流研究領域,學科地位得以確立。

近年來,韓國學界在“絲綢之路學”宏觀理論框架的基礎上,結合歷史、音樂、美術、宗教、飲食文化等研究視角,倚重交叉研究和比較研究方法,出版了大量絲綢之路研究、文明交流研究主題的學術專著,例如:權五申《歷史中的東西文化交流》(《?? ?? ??????》,2014)、李京信《海洋絲綢之路的歷史》(《??????? ??》,2018)、洪柱熙《中國新疆維吾爾音樂的傳播與受容》(《?? ?? ?????? ??? ??》,2016)、金圣勛《敦煌莫高窟初期密教美術》(《?? ??? ???? ??》,2016)、錦江大佛教文化研究所《宗教與民族:絲綢之路》(《??? ??, ????》,2016)、李源宗《絲綢之路飲食文化》(《???? ?? ?? 》,2016) 等,從微觀層面豐富和拓展了韓國絲綢之路研究。

三、韓國絲綢之路研究的主旨:文明交流

在絲綢之路發展的歷史長河中,古絲綢之路沿線各地區形成了具有本地區特色的絲路文明,為世界文明發展和人類社會的進步做出了不可磨滅的貢獻。絲綢之路歷史是歐亞文明交流史乃至世界文明交流史的重要組成部分,韓國學者對絲綢之路的研究以及在此基礎上形成的絲綢之路史觀,凸顯出韓國學界對全球史視角下絲綢之路文明交流的認知。在韓國絲綢之路研究與實踐發展過程中,文明交流的主旨貫穿始終。

“絲綢之路具有人類文明交流的橋梁作用和推動歷史進步的中樞作用,承載著世界主要文明的散播與交流,而這主要和絲綢之路的貿易功能和交通功能相關。”a鄭守一:《絲綢之路學》,第7 頁。鄭守一在對絲綢之路地理概念拓展的基礎上,提出絲綢之路兩大功能概念的延伸:貿易功能脫離了單純的絲綢貿易概念,貿易內容拓展至經濟、文化、藝術及人員往來,融匯文明交流的各個領域;交通功能區別于一般的交通運輸路線,而成為人類文明交流和溝通的重要通道。

韓國學界以史料文獻和考古發現為依據,在絲綢之路概念、功能及構成研究的基礎上,推動建立“絲綢之路學”,從理論研究層面論證文明交流在絲綢之路歷史上的重要意義。韓國絲綢之路研究的范式體現出文明交流的主旨。

與此同時,韓國政府與學界以文明交流精神為引領,以慶尚北道的慶州為節點城市,發揮比較優勢,體現國際視野,在實踐層面推動絲綢之路主題人文交流。

位于韓國慶尚北道的慶州是擁有近千年歷史的新羅王朝(前57—公元935)的都城,也是新羅文化的發源地。大約在公元5 世紀,佛教傳入朝鮮半島,絲綢之路的文化元素開始從中亞地區通過中國到達新羅。公元668 年,朝鮮半島進入統一新羅時代,新羅都城慶州致力于吸引外域商人,中國和阿拉伯商人開始通過陸上和海上絲綢之路進入慶州,帶來絲綢之路上的商品,例如孔雀翎、寶石、貝殼等。從7 世紀開始,慶州發展成為朝鮮半島的貿易中心。新羅和中亞地區國家進行貿易往來,中亞人曾在新羅生活、服從新羅條例管轄等均在史書文獻中有記載。同時,在慶州找到的一些玻璃器皿,例如貴重的鳳凰頭形狀的玻璃器皿,用地中海區域特殊技藝制成的鑲嵌玻璃珠的項鏈,都證實中亞的商品通過人員流動和貿易往來曾到達朝鮮半島南端的慶州。

為了紀念慶州在絲綢之路文明交流中的歷史地位,慶尚北道政府、學界與媒體以文明交流為主旨,于2012 年發起“KOREA 絲綢之路項目”,致力于推動國際社會對絲綢之路與慶州在歷史文化方面聯系的認知,確立韓國絲綢之路研究的國際學術地位,彰顯絲綢之路對于朝鮮半島與歐亞大陸交流與合作的重要意義。

韓國慶尚北道政府和韓國外國語大學還于2015 年發起成立“世界絲綢之路大學聯盟”,旨在復興象征東西方文明交流的“絲綢之路精神”,打造聯合絲綢之路沿線國家大學的學術研究、交流與合作共同體,增進絲綢之路沿線國家互知互信、互學互鑒,促進多元文化交流及不同文明的和諧相處。北京外國語大學是聯盟初創成員之一。

韓國各界積極推動絲綢之路主題人文交流活動,促進絲綢之路沿線國家圍繞絲綢之路及其催生的新興學術熱點開展國際合作研究、學術交流與平等對話,從文明交流的角度促進絲綢之路研究的興盛與繁榮,凸顯絲綢之路研究跨地域性的全球意義,從國際絲綢之路研究的角度深刻詮釋絲綢之路所蘊含的文明交流精神的當代價值。

四、余論

以鄭守一等為代表的韓國絲綢之路研究學者,從探究朝鮮半島與絲綢之路的歷史聯系出發,在東西方文明交流史的視域下,對絲綢之路的概念范疇進行界定,積極推動建立韓國“絲綢之路學”。誠如鄭守一所言:“我認為我們面向的未來是普遍文明的創造,對此,我提出文明應對論——文明交流,就是對文明世界的回答。文明超越矛盾,只有文明是人類跨越國別的共同分母。”b鄭守一:《絲綢之路的新理解》(《????? ??? ??》),載e-Eurasia 2009 年第19 期,第4 頁。韓國絲綢之路研究的范式體現出文明交流的主旨,在這一主旨的引領下,韓國各界進一步推動絲綢之路主題學術研究與人文交流,這無疑體現了全球史視域下對人類發展、聯系與互動的關照與冀望。