城市跨域風(fēng)險及其治理

張龍輝,高文勇

(1.東北師范大學(xué) 政法學(xué)院,長春 130117;2.寧夏大學(xué) 馬克思主義學(xué)院,銀川 750021)

《中共中央關(guān)于黨的百年奮斗重大成就和歷史經(jīng)驗的決議》指出,要加強和創(chuàng)新社會治理,加強國家應(yīng)急管理體系和能力建設(shè),使人民獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續(xù)。此前,《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出,要提高城市治理水平,優(yōu)化國家應(yīng)急管理能力體系建設(shè),強化跨區(qū)域、跨流域災(zāi)害事故應(yīng)急協(xié)同聯(lián)動。城市作為人口集聚的生活生產(chǎn)空間,具有人口數(shù)量多且密度大、資源消耗多、居民生產(chǎn)生活體系高度重合等特點,而人類文明的發(fā)展和科技的進(jìn)步在改變?nèi)祟惿a(chǎn)生活方式的同時,也帶來了諸如核泄漏、生化危機、網(wǎng)絡(luò)安全危機等風(fēng)險,這些風(fēng)險與地震、臺風(fēng)、傳染性疾病等自然風(fēng)險在城市中疊加、聯(lián)動,使城市逐漸成為社會的風(fēng)險中心,城市風(fēng)險化逐漸成為當(dāng)代城市發(fā)展的顯著特征。加之民粹主義、極端民族主義等思潮在全球范圍內(nèi)蔓延,自然因素、技術(shù)因素、制度因素、意識形態(tài)因素導(dǎo)致的各種黑天鵝事件和灰犀牛事件層出不窮,使城市風(fēng)險變得更加難以預(yù)測。而隨著城市化進(jìn)程的發(fā)展、人口流動性的增強以及城市間相互依賴關(guān)系的加深,城市風(fēng)險逐漸突破單個城市的空間范圍和行政轄區(qū),在多個城市空間同時發(fā)生,跨域傳播和多域并發(fā)成為城市風(fēng)險的重要特征,城市跨域風(fēng)險成為現(xiàn)代城市風(fēng)險的重要樣態(tài)。因此,需要加強對城市跨域風(fēng)險的研究,以有效提升城市應(yīng)對跨區(qū)域風(fēng)險的能力和水平。

一、風(fēng)險跨域流動——現(xiàn)代城市風(fēng)險治理的重要課題

隨著風(fēng)險社會的來臨和城市化進(jìn)程的深入,各種社會風(fēng)險逐漸凸顯,在傳統(tǒng)的地震、海嘯、暴雨等自然風(fēng)險之外,還出現(xiàn)了諸如基因技術(shù)危機、智能技術(shù)風(fēng)險、生化污染、網(wǎng)絡(luò)安全危機等伴隨人類技術(shù)進(jìn)步而出現(xiàn)的“人造風(fēng)險”,這些“人造風(fēng)險”大多與人類文明的現(xiàn)代發(fā)展密切相關(guān)。人類社會的風(fēng)險呈現(xiàn)出向城市集中的趨勢,城市空間在一定程度上成為人類社會中涉及風(fēng)險種類和風(fēng)險數(shù)量最多的生存空間。基于此,有學(xué)者認(rèn)為,“城市日益成為社會風(fēng)險產(chǎn)生和呈現(xiàn)的首要領(lǐng)域,是社會風(fēng)險的集中爆發(fā)地”[1],城市尤其是特大城市成為風(fēng)險的中心,“城市社會日益成為一種復(fù)雜的、生態(tài)性、生命型的風(fēng)險社會”[2]。對于中國而言,“傳統(tǒng)的‘鄉(xiāng)土中國’逐漸被‘城市中國’所置換”使得“‘城市風(fēng)險化’業(yè)已成為學(xué)界研究中國城鎮(zhèn)化問題的共識性議題”[3],高風(fēng)險成為我國城市發(fā)展轉(zhuǎn)型的一個突出特征。

對于城市風(fēng)險的生成原因,既有的研究認(rèn)為,受風(fēng)險社會來臨以及城市發(fā)展周期的影響,城市在遭遇滑坡、地震等傳統(tǒng)自然風(fēng)險的同時出現(xiàn)了跨域傳播和“連續(xù)再生產(chǎn)”的現(xiàn)象,而大量的人口及其流動性、科技生化企業(yè)的集聚以及生活生產(chǎn)體系的高度重合加劇了城市的脆弱性,容易引發(fā)城市風(fēng)險。與此同時,人在作為城市創(chuàng)造者的同時,也成為城市風(fēng)險的根本源頭。技術(shù)的進(jìn)步雖然推動了城市的發(fā)展,但技術(shù)本身也會成為引發(fā)城市風(fēng)險的重要因素。人和技術(shù)在推動城市發(fā)展的同時,都可能成為引發(fā)城市風(fēng)險的重要原因。總體而言,人口因素、技術(shù)因素、制度因素以及城市功能重疊、城市脆弱性成為引發(fā)城市風(fēng)險的主要原因。

在傳統(tǒng)社會,由于城市化水平較低、城市功能相對單一、城市間相互依賴程度小等因素的影響,各個城市較為獨立,城市風(fēng)險的跨域流動趨勢不明顯。但隨著人類文明的發(fā)展和科技的進(jìn)步,城市的生產(chǎn)功能逐漸凸顯,城市在傳統(tǒng)功能之外衍生了生產(chǎn)、技術(shù)研發(fā)、教育、交通中轉(zhuǎn)和能源儲備等功能,這就使現(xiàn)代城市成為生產(chǎn)、生活和社會活動高度融合的人類社會空間。然而,這在給城市的生產(chǎn)、人們的生活、社會的發(fā)展和城市間的交往帶來極大變革的同時,也在傳統(tǒng)自然風(fēng)險之外催生了諸如人口膨脹、生化污染、基因技術(shù)風(fēng)險、網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險、社會輿情危機和制度崩潰風(fēng)險等“人造風(fēng)險”,人口、制度和技術(shù)在推動人類社會和城市空間發(fā)展的同時也成為造成城市風(fēng)險的重要根源。此外,技術(shù)的變革推動了交通、通信的發(fā)展,人口流動性急劇增強,城市間的交往也日益頻繁、緊密,因而加劇了種族、宗教和意識形態(tài)方面的沖突,因種族、宗教和意識形態(tài)問題而發(fā)生的沖突成為城市沖突的重要內(nèi)容。

整體而言,受城市通勤范圍、空間規(guī)劃、交通通達(dá)度和生產(chǎn)要素流動、經(jīng)濟(jì)交往加深以及城市發(fā)展政策(如長三角區(qū)域一體化規(guī)劃、京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略)等因素的影響,城市間的交流和依賴關(guān)系逐漸加深,城市間的聯(lián)系日趨緊密,單個城市的風(fēng)險可能會借助這些要素的流動而快速向其他城市蔓延,因而使城市風(fēng)險的擴(kuò)散效應(yīng)日益凸顯。城市風(fēng)險的擴(kuò)散效應(yīng)不僅能夠使地方風(fēng)險擴(kuò)散為區(qū)域性甚至全國性風(fēng)險,還會使風(fēng)險突破國家邊界而出現(xiàn)全球擴(kuò)散現(xiàn)象,從而使城市風(fēng)險呈現(xiàn)跨域傳播和多域并發(fā)的趨勢,跨域流動成為現(xiàn)代城市風(fēng)險流動的重要特征,城市風(fēng)險“日益普遍化、常態(tài)化并且全球化”[4]78,“超轄區(qū)化”逐漸成為現(xiàn)代城市風(fēng)險的“本質(zhì)特征”[4]78。城市風(fēng)險跨域流動趨勢的增強加大了“地方風(fēng)險演變?yōu)槿蛭C的可能性”[5]88,進(jìn)而,“風(fēng)險全球擴(kuò)散加深治理的不確定性”[5]88。

我國的城市風(fēng)險防控“普遍采用屬地管理體系”[6],強調(diào)城市風(fēng)險治理的關(guān)鍵在于“提高風(fēng)險認(rèn)知水平”[7],包括增強對城市風(fēng)險信息的感知和整合,“努力回應(yīng)人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)對社會治理體系構(gòu)建的機遇與挑戰(zhàn)”[8]。面對日益凸顯的城市風(fēng)險跨域流動趨勢,很多學(xué)者還是從城市風(fēng)險“轄區(qū)化”治理的角度著手來探索跨域傳播和多域并發(fā)的城市風(fēng)險的應(yīng)對之策,政府也較多地強調(diào)跨區(qū)域風(fēng)險治理過程中的屬地主體責(zé)任,我國“十四五”規(guī)劃也提出應(yīng)急響應(yīng)和協(xié)同聯(lián)動要“堅持分級負(fù)責(zé)、屬地為主”。在新冠肺炎疫情防控中,基于屬地主體責(zé)任的風(fēng)險治理“轄區(qū)化”成為應(yīng)對新冠肺炎疫情風(fēng)險的重要舉措,這是因為轄區(qū)化治理能夠明確風(fēng)險治理的責(zé)任主體,在城市空間和行政轄區(qū)內(nèi)形成整體性治理權(quán)威,增強風(fēng)險治理的社會動員效率,從而有效阻止城市風(fēng)險的外溢和擴(kuò)散,提升城市風(fēng)險治理效能。但城市風(fēng)險的跨域流動涉及多個城市主體和多個城市風(fēng)險治理部門,因此,面對城市風(fēng)險跨域傳播和多域并發(fā)的趨勢,要制定城市風(fēng)險協(xié)同治理策略,實現(xiàn)城市風(fēng)險治理的“跨域合作”[9]。此外,面對城市風(fēng)險跨域流動引發(fā)的風(fēng)險“超轄區(qū)化”與治理的“轄區(qū)化”之間的矛盾,還需要“將國家治理‘轄區(qū)化’與風(fēng)險‘超轄區(qū)化’銜接起來”[4]78,構(gòu)建一個“整體性的風(fēng)險治理路徑”[4]78-79,從而有效地“破解治理‘轄區(qū)化’與風(fēng)險‘超轄區(qū)化’矛盾”[4]79,提升城市政府應(yīng)對跨域流動風(fēng)險的能力。

綜上,隨著城市化進(jìn)程的發(fā)展、技術(shù)的進(jìn)步、人口流動性的增強以及城市間依賴關(guān)系的日益緊密,人口因素、技術(shù)因素、制度因素、意識形態(tài)因素導(dǎo)致的城市風(fēng)險跨域傳播和多域并發(fā)現(xiàn)象日益凸顯,城市風(fēng)險的跨域流動成為現(xiàn)代城市風(fēng)險治理過程中面臨的新課題。那么,城市風(fēng)險的跨域流動會導(dǎo)致什么樣的城市風(fēng)險樣態(tài)?會使城市風(fēng)險治理面臨什么樣的困境?我們應(yīng)該如何對其進(jìn)行有效治理?下文便以城市風(fēng)險跨域流動這一現(xiàn)象為研究對象,結(jié)合具體的案例,對以上三個問題進(jìn)行研究。

二、城市跨域風(fēng)險——現(xiàn)代城市風(fēng)險的重要樣態(tài)

風(fēng)險的跨域流動使原本存在于單個城市的風(fēng)險開始突破城市空間邊界,向其他城市擴(kuò)散,跨域傳播和多域并發(fā)成為現(xiàn)代城市風(fēng)險的重要特征。城市風(fēng)險的跨域流動造成了兩個結(jié)果:一是在地理空間上,風(fēng)險的跨域流動導(dǎo)致風(fēng)險突破了單個城市的空間邊界,呈現(xiàn)向其他城市空間擴(kuò)散的趨勢;二是在行政空間上,風(fēng)險的跨域流動使城市風(fēng)險突破了行政邊界,呈現(xiàn)“超轄區(qū)化”特征。城市風(fēng)險的跨域流動會催生城市跨域風(fēng)險,但這并不是說風(fēng)險的跨域流動必然會導(dǎo)致城市跨域風(fēng)險的形成。城市跨域風(fēng)險的形成需要同時滿足兩個條件,即城市風(fēng)險的跨域傳播和多域并發(fā)(同一個風(fēng)險在不同的城市同時發(fā)生)。因此,城市跨域風(fēng)險指的是突破了單個城市的空間范圍和行政轄區(qū)而在多個城市同時發(fā)生的社會風(fēng)險。它主要強調(diào)同一種風(fēng)險的空間外溢效應(yīng),即跨區(qū)域風(fēng)險,而非跨領(lǐng)域風(fēng)險。

隨著全球化發(fā)展趨勢的增強,人口、技術(shù)、資金、意識形態(tài)等在全球范圍內(nèi)流動性增強,擴(kuò)散速度加快,區(qū)域性城市跨域風(fēng)險向全球性風(fēng)險演化的可能性不斷提升,使全球風(fēng)險發(fā)生概率日益增大。相較于在單個城市發(fā)生的風(fēng)險,城市跨域風(fēng)險突破了單個城市的空間邊界和行政轄區(qū),一旦發(fā)生,往往會造成系統(tǒng)性、區(qū)域性乃至全國性、全球性的危機,不僅會在短時間內(nèi)造成城市風(fēng)險超載、風(fēng)險治理資源短缺,還會涉及多個城市間治理資源配置和風(fēng)險轉(zhuǎn)移等倫理問題。但城市跨域風(fēng)險與全球風(fēng)險并不完全相同。全球風(fēng)險主要強調(diào)風(fēng)險在全球范圍內(nèi)的傳播擴(kuò)散,它同樣是風(fēng)險跨域傳播和多域并發(fā)的結(jié)果,但風(fēng)險發(fā)生的范圍更為廣泛。全球風(fēng)險可能發(fā)生在全球城市空間,也可能發(fā)生在全球的鄉(xiāng)村區(qū)域,抑或同時涉及城市和鄉(xiāng)村。因此,全球風(fēng)險不一定是城市跨域風(fēng)險,只有涉及城市空間的全球風(fēng)險才是城市跨域風(fēng)險。當(dāng)然,城市跨域風(fēng)險更不一定是全球風(fēng)險,只有產(chǎn)生全球性影響的城市跨域風(fēng)險才是全球風(fēng)險。

傳統(tǒng)城市跨域風(fēng)險以地震、傳染性疾病等自然風(fēng)險為主,但隨著城市化進(jìn)程的深入、工業(yè)文明的發(fā)展、城市間相互依賴關(guān)系的加深,人為因素逐漸成為造成城市跨域風(fēng)險的主要原因。整體而言,引發(fā)城市跨域風(fēng)險的人為因素包括四方面內(nèi)容。其一,以制度的不合理和對制度的盲目自信為主要特征的制度原因。例如,歐美國家新冠肺炎疫情快速蔓延,雖然有其個人主義價值觀的影響,但對自身制度、醫(yī)療條件的盲目自信也是造成新冠肺炎疫情蔓延的重要原因。其二,以技術(shù)使用過程中的運行失靈、模型偏差為主要特征的技術(shù)原因。例如,在智能城市、智慧城市的建設(shè)和運轉(zhuǎn)過程中因智能算法失靈而導(dǎo)致的城市治理風(fēng)險,就屬于智能技術(shù)運行失靈的后果。其三,以人的貪欲以及道德扭曲為主要特征的人性原因。例如,2017年5月在多個國家(包括中國)發(fā)生的WannaCry勒索病毒事件,就是社會技術(shù)精英在利益的驅(qū)使下通過傳播網(wǎng)絡(luò)病毒而造成的城市跨域風(fēng)險。其四,以民粹主義、極端民族主義等思潮的跨境傳播為主要特征的意識形態(tài)原因。例如,民粹主義的跨境傳播導(dǎo)致了世界范圍的民粹主義運動,進(jìn)而對城市治理結(jié)構(gòu)和治理體系產(chǎn)生了沖擊。

如前所述,隨著現(xiàn)代城市風(fēng)險擴(kuò)散效應(yīng)的增強,“風(fēng)險全球擴(kuò)散加深治理的不確定性”[5]88。總體而言,現(xiàn)代社會的城市跨域風(fēng)險具有較大的不確定性、突出的人為性以及跨域流動性等特征。對于現(xiàn)代社會的很多風(fēng)險而言,“風(fēng)險是文明所強加的”[10]。諸如網(wǎng)絡(luò)安全危機、基因技術(shù)倫理風(fēng)險、生化污染等城市跨域風(fēng)險都是隨著現(xiàn)代文明的發(fā)展而逐漸出現(xiàn)的,現(xiàn)代人類仿佛生活在文明的火山上,大多數(shù)時候我們并不知道自己將會面臨什么樣的風(fēng)險,也不知道何時會面臨風(fēng)險,也就是說,風(fēng)險呈現(xiàn)較大的不確定性。現(xiàn)代城市跨域風(fēng)險大多與城市人口的膨脹、技術(shù)的隱患、人性的貪婪、意識形態(tài)的沖突等人為因素有著密切的聯(lián)系。作為城市發(fā)展的推動因素的人口和技術(shù)成為催生城市跨域風(fēng)險的重要根源,人口、技術(shù)、制度等因素成為導(dǎo)致城市跨域風(fēng)險的重要原因。甚至,一些由自然因素引起的城市跨域風(fēng)險也與人類活動分不開。所有這些,都使城市跨域風(fēng)險呈現(xiàn)明顯的人為性特征。

同時,城市跨域風(fēng)險還具有顯著的跨域流動性。城市風(fēng)險的跨域流動與技術(shù)的進(jìn)步、人口流動性的增強以及城市間相互依賴關(guān)系的加深等因素相關(guān)。在現(xiàn)代城市社會,人口和技術(shù)在為城市發(fā)展提供紅利的同時,又是引發(fā)城市風(fēng)險的誘因。交通運輸技術(shù)的發(fā)展提升了人口的流動速度,人口流動性的增強加速了以人為載體的城市風(fēng)險的擴(kuò)散,強化了人對城市風(fēng)險傳播的中介作用,病毒、傳染性疾病(如新冠肺炎)借助人口在城市間的流動而向其他城市擴(kuò)散、蔓延。而技術(shù),尤其是多個城市共同使用的技術(shù),其失靈或被攻擊會在多個城市引發(fā)技術(shù)風(fēng)險,導(dǎo)致城市技術(shù)風(fēng)險的多域并發(fā)。此外,城市間相互依賴關(guān)系的加深使不同城市間經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、社會結(jié)構(gòu)、政治等方面的互嵌程度日益深化,一個城市的經(jīng)濟(jì)社會危機可能會借助城市間緊密的聯(lián)系而傳導(dǎo)給其他城市,使其他城市出現(xiàn)相應(yīng)的城市風(fēng)險。例如,經(jīng)濟(jì)全球化以及社會分工的深入發(fā)展使不同城市間的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)日益緊密,單個城市往往難以獨立承擔(dān)商品的生產(chǎn)和企業(yè)的運行,而一旦一個城市發(fā)生風(fēng)險,導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)鏈條斷裂,就會快速影響其他城市的生產(chǎn)生活,從而導(dǎo)致城市風(fēng)險蔓延,引發(fā)城市風(fēng)險跨域傳播。

面對城市跨域風(fēng)險,城市政府不得不將有限的治理資源和“急時行政能力”集中于跨域風(fēng)險的應(yīng)對,結(jié)果導(dǎo)致城市治理資源和政府行政能力配置的失衡,使城市社會出現(xiàn)因應(yīng)對原生跨域風(fēng)險而發(fā)生的次生風(fēng)險,圍繞原生風(fēng)險而衍生了一系列的其他風(fēng)險,嚴(yán)重者還會導(dǎo)致風(fēng)險聯(lián)動效應(yīng),加大對城市社會的沖擊和破壞。例如,為了有效應(yīng)對新冠肺炎疫情的蔓延,一些城市采取了封城、區(qū)域靜態(tài)管理等防疫措施,這些舉措雖然能夠有效遏制新冠肺炎疫情的蔓延,保障城市居民的生命安全,但同時也引發(fā)了諸多次生風(fēng)險。

需要指出的是,隨著城市運行技術(shù)化程度的加深,現(xiàn)代城市跨域風(fēng)險對城市的破壞不僅涉及城市建筑、公共設(shè)施等硬件,還涉及科技研發(fā)系統(tǒng)、城市智能運行平臺等軟件。跨域風(fēng)險對城市的破壞突破了傳統(tǒng)城市硬件設(shè)施的范疇,向支撐城市社會運行的軟件系統(tǒng)擴(kuò)展。例如,2008年初的華南雪災(zāi)使交通線受到巨大沖擊,武漢、長沙、南昌、廣州等城市的供水管道凍裂,輸電線路受凍雨影響而停止供電,嚴(yán)重影響了城市交通、居民生活和工業(yè)生產(chǎn)。而2017年5月的WannaCry勒索病毒事件則導(dǎo)致眾多城市的科技研發(fā)、教育、公共交通等技術(shù)支撐系統(tǒng)受到影響。

三、城市跨域風(fēng)險的治理困境

在現(xiàn)代社會,城市跨域風(fēng)險往往是自然原因與人口、技術(shù)、制度、意識形態(tài)等人為因素共同作用的結(jié)果,其不確定性、人為性、跨區(qū)域性等特征使其治理面臨著一定的困境。

(一)風(fēng)險跨域流動與治理轄區(qū)化的沖突

現(xiàn)代城市風(fēng)險的跨域傳播和多域并發(fā)使城市面臨嚴(yán)峻的風(fēng)險跨域流動問題。風(fēng)險跨域流動包括三種情況,即風(fēng)險的跨國流動、風(fēng)險在國內(nèi)的跨行政轄區(qū)流動和風(fēng)險的跨職能部門職責(zé)界限流動。城市風(fēng)險的跨域流動使單個的城市政府或國家主體難以有效消除城市風(fēng)險,特別是,單個城市在應(yīng)對由制度、技術(shù)、意識形態(tài)等問題引發(fā)的城市跨域風(fēng)險時,其“決策反應(yīng)力、社會承受力、組織動員力、資源供給力、制度調(diào)整力”[4]76難以承受跨域風(fēng)險沖擊,因而出現(xiàn)“風(fēng)險超載”[4]76現(xiàn)象,引發(fā)城市生產(chǎn)生活系統(tǒng)運行危機,造成城市社會秩序的混亂。

風(fēng)險的跨域流動使城市的風(fēng)險治理功能超越了城市行政邊界,對城市跨域風(fēng)險的治理需要多個城市行政單元甚至多個國家主體共同參與完成。然而,管轄范圍、職責(zé)邊界等因素的限制使城市跨域風(fēng)險治理遭遇了“政治碎化”問題,城市間存在的行政壁壘、信息壁壘甚至意識形態(tài)沖突嚴(yán)重制約了對城市跨域風(fēng)險的治理。例如,新冠肺炎疫情防控需要全世界共同努力,但一些國家和地區(qū)出于對制度、醫(yī)療的盲目自信以及民眾價值觀的推動,放松了疫情防控,甚至提出“與病毒共存”的政策,其結(jié)果是,雖然我們憑借強大的風(fēng)險治理能力有效防范了疫情在境內(nèi)的蔓延,但境外疫情的高發(fā)、反復(fù)和跨境隱匿傳播仍使我們面臨著發(fā)生重大疫情的潛在風(fēng)險。因此,城市跨域風(fēng)險治理功能的跨區(qū)域性乃至跨國性與城市管轄范圍的有限性之間的沖突使現(xiàn)代城市跨域風(fēng)險的治理面臨風(fēng)險跨域流動與風(fēng)險治理轄區(qū)化沖突的難題。

(二)風(fēng)險超載與治理資源有限供給的矛盾

城市跨域風(fēng)險會給城市生產(chǎn)生活體系、政治制度運行、社會秩序維護(hù)帶來巨大的沖擊。嚴(yán)重的時候,風(fēng)險的沖擊和影響會超出城市系統(tǒng)的自我調(diào)節(jié)能力,引發(fā)風(fēng)險超載問題;而風(fēng)險超載會引發(fā)原生風(fēng)險與次生風(fēng)險的聯(lián)動效應(yīng),甚至?xí)?dǎo)致城市系統(tǒng)的崩潰。城市跨域風(fēng)險的不確定性使城市風(fēng)險治理主體難以提前儲備足夠的治理資源,而城市跨域風(fēng)險又會使城市對特定治理資源的需求在短時間內(nèi)急劇增加,給治理資源的供給和配置帶來巨大的壓力,甚至?xí)?dǎo)致風(fēng)險治理資源嚴(yán)重匱乏,造成風(fēng)險超載與治理資源有限供給之間的矛盾,進(jìn)而衍生次生風(fēng)險危機,加劇原生風(fēng)險給居民生活、城市生產(chǎn)和社會發(fā)展造成的危害。

同時,作為區(qū)域性甚或全球性的風(fēng)險,現(xiàn)代城市跨域風(fēng)險涉及多個城市乃至多個國家,但這些相互獨立的城市單元或國家主體間存在風(fēng)險治理資源配置不均衡、風(fēng)險信息獲取偏差、治理資源使用效率差異等問題,致使它們應(yīng)對城市跨域風(fēng)險的能力也參差不齊。相較而言,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家憑借其技術(shù)、經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢,容易獲取更多的風(fēng)險治理資源,也具有較強的風(fēng)險治理能力,應(yīng)對風(fēng)險的張力較大,出現(xiàn)風(fēng)險超載的門檻較高;而發(fā)展中國家受技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等因素的制約,可調(diào)配的風(fēng)險治理資源較少,應(yīng)對跨域風(fēng)險的能力也較弱,出現(xiàn)風(fēng)險超載的門檻較低,面對城市跨域風(fēng)險時風(fēng)險超載與治理資源有限供給之間的矛盾較為突出。

(三)跨域協(xié)同治理困境

“如何提升突發(fā)事件協(xié)同治理能力成為當(dāng)代中國國家治理的一個重要問題”[11],城市跨域風(fēng)險的治理需要構(gòu)建跨域協(xié)同治理機制。但城市跨域風(fēng)險關(guān)涉多個城市主體,有些風(fēng)險還超越國家邊界而形成了全球性風(fēng)險,各個城市以及國家主體對風(fēng)險的認(rèn)知和處理方式以及治理體系存在不同,這就會增加城市跨域風(fēng)險治理的難度,甚至?xí)蛞恍┏鞘谢驀铱缬蝻L(fēng)險治理能力較弱或不作為而導(dǎo)致其他城市或國家的治理措施失效。例如,在2021年3月中旬的大范圍沙塵暴中,雖然中國通過四十余年的三北防護(hù)林建設(shè)、退耕還林還草等措施遏制了土地的沙漠化,但受氣候條件影響,加之鄰國生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足,還是發(fā)生了強沙塵暴這一跨國的風(fēng)險。

城市跨域風(fēng)險的跨區(qū)域性以及所涉城市主體和國家單元的多元性加劇了不同風(fēng)險治理主體間的跨域協(xié)調(diào)困境。城市行政邊界的影響、國家治理理念的分歧、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的差異、居民風(fēng)險認(rèn)知水平的高低都會影響城市跨域風(fēng)險治理過程中的跨域協(xié)同治理體系建構(gòu)和跨域協(xié)同治理能力發(fā)揮,從而使城市跨域風(fēng)險治理遭遇治理主體跨域協(xié)調(diào)困境。同時,城市空間的差異、城市政府治理理念和治理模式的不同會削弱城市風(fēng)險信息的完備性和流動速度,也會使不同城市對風(fēng)險信息的掌握出現(xiàn)一定的時間差,而“信息不完備性”“官僚式程序”“責(zé)任規(guī)避思維”[12]會影響城市風(fēng)險溝通效率和相關(guān)決策,進(jìn)而也會影響城市間的協(xié)同治理體系建構(gòu)和協(xié)同治理能力發(fā)揮。

(四)治理倫理危機

治理城市跨域風(fēng)險,最直接的方法就是在最短的時間內(nèi)調(diào)動最多的治理資源,以有效防止城市風(fēng)險向城市危機轉(zhuǎn)化,杜絕或者減少次生風(fēng)險的生成,防止出現(xiàn)風(fēng)險聯(lián)動效應(yīng)。但在治理城市跨域風(fēng)險的過程中,出現(xiàn)了城市間或國家間截留風(fēng)險治理資源的現(xiàn)象,更有甚者,一些城市或國家為了緩解風(fēng)險所引發(fā)的城市危機,通過向其他城市或者國家轉(zhuǎn)移風(fēng)險的方式來減輕風(fēng)險給自身造成的壓力,因而導(dǎo)致城市跨域風(fēng)險治理過程中的鄰避沖突倫理困境。

此外,隨著信息技術(shù)的發(fā)展,人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等技術(shù)在城市風(fēng)險治理中的作用日益凸顯,智慧城市、智能城市的建設(shè)成為當(dāng)前城市發(fā)展的重要趨勢,北京城市大腦、上海智能城市、紐約智慧城市的建設(shè)都已可觀。但智能技術(shù)的運用可能導(dǎo)致技術(shù)專制、算法功利主義等城市智能治理危機,不會使用智能技術(shù)的人群在城市的出行、生活、娛樂和事務(wù)辦理中也會遭遇困境。這就會在一定程度上引發(fā)城市跨域風(fēng)險治理中的技術(shù)倫理困境,這種困境更多的是一種“技術(shù)不平等”問題。截至2022年6月,中國有3.62億非網(wǎng)民,其中58.8%在城市。[13]一個典型的例子是,在新冠肺炎疫情防控中,這些非網(wǎng)民往往會在“健康碼”、基本生活物資配送等方面遭遇不便,造成城市跨域風(fēng)險治理過程中新的“技術(shù)不平等”現(xiàn)象。

四、城市跨域風(fēng)險的治理路徑

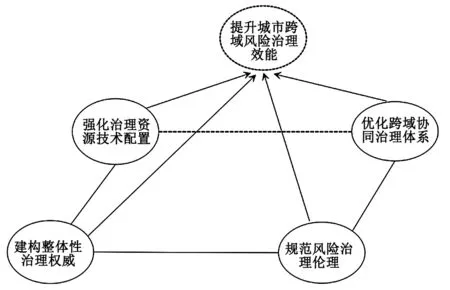

造成現(xiàn)代城市跨域風(fēng)險治理困境的核心問題在于城市跨域風(fēng)險的治理缺乏一個明確的整體性治理權(quán)威和一種系統(tǒng)的風(fēng)險應(yīng)對策略,不同的城市治理主體、不同的國家根據(jù)各自不同的價值傾向、利益訴求和制度安排來進(jìn)行城市跨域風(fēng)險的治理。針對這種情況,需要立足于整體性治理理論和全周期管理理論來探索提升城市跨域風(fēng)險治理效能的路徑(如圖1所示)。

圖1 城市跨域風(fēng)險治理路徑分析

(一)立足跨域風(fēng)險整體性治理,消解治理轄區(qū)化弊端

城市風(fēng)險的跨域傳播和多域并發(fā)使城市公共權(quán)力的作用范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于風(fēng)險的影響范圍,因而使城市跨域風(fēng)險的轄區(qū)化治理遭遇碎片化難題,城市跨域風(fēng)險的治理空間被一個個城市轄區(qū)及其公共權(quán)力作用空間所分割,單個城市只能應(yīng)對其轄區(qū)內(nèi)的風(fēng)險,而難以對跨域風(fēng)險進(jìn)行整體性治理,也難以從根本上消除風(fēng)險在城市間的傳播。因此,要想有效解決城市跨域風(fēng)險治理過程中風(fēng)險跨域流動與治理轄區(qū)化的沖突問題,就要立足整體性治理理論,構(gòu)建跨越多個城市主體的整體性治理權(quán)威,克服風(fēng)險治理轄區(qū)化對城市風(fēng)險治理功能發(fā)揮的束縛,提升城市跨域風(fēng)險治理效能。

整體性治理理論強調(diào)對不同治理要素、治理主體、治理功能的協(xié)調(diào)整合,“整體性治理的核心是協(xié)調(diào)整合機制”[14]。同時,整體性治理強調(diào)治理的整體性取向,反對治理過程中的過度分權(quán),主張實現(xiàn)跨部門、跨區(qū)域的協(xié)同治理,以有效克服治理碎片化難題。城市跨域風(fēng)險的整體性治理需要構(gòu)建整體性治理權(quán)威。整體性治理權(quán)威的構(gòu)建包括兩個方面:就國內(nèi)而言,需要城市政府的上級政府乃至中央政府在城市跨域風(fēng)險治理過程中發(fā)揮治理權(quán)威作用,承擔(dān)城市跨域風(fēng)險治理的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;就涉及多個國家的城市跨域風(fēng)險治理而言,則需要各個國家擺脫國際社會的“無政府狀態(tài)”,充分發(fā)揮權(quán)威國際組織在城市跨域風(fēng)險治理中的行動協(xié)調(diào)和利益整合作用,通過建立國家間的協(xié)商合作機制來提升全球治理效能,構(gòu)建一種適用于全球性城市跨域風(fēng)險的治理秩序,防止將城市風(fēng)險治理政治化、意識形態(tài)化。

(二)提升治理資源技術(shù)配置能力,規(guī)避風(fēng)險超載危機

由于其跨區(qū)域性、破壞性和不確定性,城市跨域風(fēng)險一旦發(fā)生,就會在短時間內(nèi)引發(fā)風(fēng)險超載與治理資源有限供給之間的矛盾,使城市治理資源供給能力難以滿足風(fēng)險治理的需要。同時,大范圍、高破壞性的城市跨域風(fēng)險往往會衍生次生風(fēng)險,在治理資源供給不足的情況下引發(fā)原生風(fēng)險與次生風(fēng)險的聯(lián)動效應(yīng),加劇跨域風(fēng)險對城市運行的危害。因此,需要強化對風(fēng)險治理資源的優(yōu)化配置,統(tǒng)籌治理資源調(diào)配,以緩解風(fēng)險超載與治理資源有限供給之間的矛盾,避免城市風(fēng)險向城市危機轉(zhuǎn)化。

隨著信息技術(shù)的發(fā)展,后工業(yè)時代成為技術(shù)治理主義的時代[15],大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)手段在國家治理中的作用逐漸凸顯,智能治理成為信息時代國家治理的重要趨勢,智能技術(shù)在城市跨域風(fēng)險治理資源配置上也發(fā)揮著越來越重要的作用。借助區(qū)塊鏈技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能等,能夠快速獲取城市風(fēng)險信息,強化不同城市間的算法關(guān)聯(lián),構(gòu)建不同城市以及城市不同空間的資源需求信息總庫,進(jìn)而“自主生成符合不同空間治理需求的資源分配方案,并在此基礎(chǔ)上制定治理決策,從而實現(xiàn)治理資源和治理需求的精準(zhǔn)匹配”[16]。治理資源需求與供給的精準(zhǔn)匹配能夠使城市政府提升風(fēng)險治理資源的使用效率,增強政府“急時行政能力”,強化政府的城市跨域風(fēng)險治理能力,緩解因風(fēng)險超載和治理資源有限供給而發(fā)生的城市跨域危機,消解因風(fēng)險治理資源供給不足而發(fā)生的次生風(fēng)險危機和次生風(fēng)險危害。

(三)優(yōu)化風(fēng)險跨域協(xié)同治理體系,提升協(xié)同治理效能

城市風(fēng)險的跨域流動使城市風(fēng)險能夠快速向其他城市擴(kuò)散,引發(fā)風(fēng)險的跨域傳播和多域并發(fā)。因此,要想有效地應(yīng)對現(xiàn)代城市跨域風(fēng)險,就需要強化城市跨域風(fēng)險協(xié)同治理制度,明確城市跨域風(fēng)險協(xié)同治理的組織結(jié)構(gòu),優(yōu)化不同治理主體間的跨域協(xié)同治理體系,提升風(fēng)險跨域協(xié)同治理能力,實現(xiàn)城市風(fēng)險信息共享,推動城市風(fēng)險治理政策的相互配合,杜絕國際跨域風(fēng)險治理中的孤立主義和單邊主義傾向。

優(yōu)化跨域協(xié)同治理體系需要強化多元城市主體間的互動合作,構(gòu)建常態(tài)化的城市風(fēng)險信息溝通機制,借助現(xiàn)代數(shù)字治理技術(shù)搭建公眾參與城市風(fēng)險治理的“良性互動和有效耦合的平臺”[17],以吸納更多的治理主體參與城市跨域風(fēng)險治理。還需要樹立城市跨域風(fēng)險治理的全周期管理意識,注重風(fēng)險治理的系統(tǒng)性、階段性和協(xié)同性,推動城市跨域風(fēng)險治理過程中的全要素協(xié)同和多元利益整合,協(xié)調(diào)推動城市的人員流動、資源調(diào)配、市場建設(shè)和社會發(fā)展,以消解城市跨域風(fēng)險治理中轉(zhuǎn)移風(fēng)險、刻意抹黑甚或?qū)⒊鞘酗L(fēng)險危機政治化的行為。跨域協(xié)同治理體系的構(gòu)建能夠強化不同風(fēng)險治理主體間的動態(tài)互動,使多元治理主體盡可能獲得全面的風(fēng)險信息,推動治理資源的優(yōu)化配置,提升治理資源的使用效率,使城市政府面對突發(fā)的城市跨域風(fēng)險時能夠調(diào)動更多的治理資源,生成較強的治理能力,進(jìn)而提升城市跨域風(fēng)險的協(xié)同治理效果。

(四)規(guī)范風(fēng)險治理倫理,推動治理善治目標(biāo)達(dá)致

國家治理的現(xiàn)代化不只是治理體系和治理能力的現(xiàn)代化,還應(yīng)該包括治理倫理的現(xiàn)代化。國家治理倫理的現(xiàn)代化要求注重國家治理的公平、正義,注重維護(hù)弱勢群體的正當(dāng)權(quán)益,即羅爾斯所說的“首要先最大限度地增加狀況最差的代表人的福利”[18]78,“社會的和經(jīng)濟(jì)的不平等”應(yīng)“適合于最少受惠者的最大利益”[18]79。在國家治理過程中,治理體系的完善和治理能力的提升固然可以增強國家治理效能,但治理倫理的優(yōu)化才是國家治理實現(xiàn)“至善”的保證。因此,優(yōu)化風(fēng)險治理倫理、追求城市跨域風(fēng)險善治應(yīng)成為完善城市風(fēng)險治理體系、提升城市風(fēng)險治理能力之外的重要舉措。

城市跨域風(fēng)險治理倫理問題主要體現(xiàn)在由智能治理引發(fā)的功利主義危機和由風(fēng)險轉(zhuǎn)移導(dǎo)致的公共治理倫理困境,因此,規(guī)范城市跨域風(fēng)險治理倫理需要強化智能技術(shù)應(yīng)用的價值理性傾向,化解智能治理中的工具理性風(fēng)險,“引導(dǎo)城市風(fēng)險技術(shù)治理的人本價值回歸”[19]54,“增進(jìn)人文關(guān)懷”[19]55,弱化基于數(shù)理邏輯的“算法正義”影響,推動智能技術(shù)運行過程中社會正義的實現(xiàn)。例如,國務(wù)院于2020年11月出臺了《關(guān)于切實解決老年人運用智能技術(shù)困難的實施方案》,重點解決新冠肺炎疫情等城市突發(fā)應(yīng)急狀態(tài)下老年人面臨的“技術(shù)不平等”問題。而在關(guān)乎風(fēng)險轉(zhuǎn)移的問題上,則需要強化城市風(fēng)險治理主體的公共責(zé)任倫理,規(guī)制鄰避沖突行為,提升風(fēng)險治理主體的社會責(zé)任意識和公共行為規(guī)范,從而推動風(fēng)險治理善治目標(biāo)的達(dá)致。

結(jié)語

人類文明的發(fā)展、城市規(guī)模的擴(kuò)大、科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、城市功能的重疊以及城市脆弱性的增強使城市成為現(xiàn)代社會風(fēng)險的中心,城市風(fēng)險化成為當(dāng)代城市發(fā)展的重要特征。人口流動性的增強和城市間相互依賴關(guān)系的加深則進(jìn)一步使城市風(fēng)險呈現(xiàn)跨域傳播和多域并發(fā)的趨勢,城市風(fēng)險的跨域流動成為現(xiàn)代城市風(fēng)險治理中面臨的新問題。而隨著工業(yè)文明的發(fā)展和信息時代的來臨,由技術(shù)進(jìn)步、思想多元、制度變革、人口膨脹等因素引發(fā)的社會負(fù)面效應(yīng)使人類社會進(jìn)入“不確定時代”。這種“不確定時代”的來臨加劇了城市跨域風(fēng)險的突發(fā)性和破壞性,加大了城市跨域風(fēng)險向城市跨域危機轉(zhuǎn)化的概率。面對城市風(fēng)險跨域流動所引發(fā)的一系列問題,需要發(fā)揮政府在城市跨域風(fēng)險治理中的主導(dǎo)地位,基于整體性治理理論和全周期管理理論,構(gòu)建城市跨域風(fēng)險的整體性治理權(quán)威,關(guān)注城市跨域風(fēng)險治理的整體性和階段性,建立“超轄區(qū)”的風(fēng)險協(xié)同治理體系,以實現(xiàn)城市跨域風(fēng)險治理的全要素協(xié)同和全周期統(tǒng)籌。對于其中超越國家邊界的城市跨域風(fēng)險,更是需要不同的國家、不同的文明拋棄政治偏見和價值沖突,建立全球協(xié)同治理機制,依托權(quán)威的國際組織,共同應(yīng)對風(fēng)險跨域流動帶來的危機和災(zāi)難,防止城市跨域風(fēng)險向城市跨域危機轉(zhuǎn)化。