儀式傳播視域下的龍舟賽事研究

辛夢霞

(武漢體育學院新聞傳播學院播音與主持藝術教研室 湖北武漢 430079)

1 儀式傳播

1.1 儀式

儀式是人類學的重要概念,眾說紛紜,具有多義性與模糊性。涂爾干[1]認為信仰和儀式是宗教的基本范疇;蓋內普[2]認為儀式是人類社會的普遍建構機制,過渡儀式分為分離、閾限、聚合3 個階段,儀式是一個動態過程;特納[3]在蓋內普的基礎上,進一步探究閾限與交融,交融與結構具有普遍性。揚·斯諾克[4]將儀式定義為:對一個特殊慶典的(書面或其他形式的)規定。格萊姆斯[5]將儀式分為儀式化行為、禮節、典禮、巫術、禮拜、慶祝六類。盡管斯塔爾提出儀式的無意義性,但就儀式的功能來看,儀式具有社會性、交流性、表演性、宣泄性等功能[6]。人類學家關于儀式的研究,為傳播學研究提供了理論基礎與獨特的觀察視角。

1.2 儀式傳播的理論探索

詹姆斯·凱瑞[7]指出了傳播的傳遞觀與傳播的儀式觀兩種傳播學定義,前者強調信息在空間傳遞發布是以控制為目的的;后者從儀式角度定義,是在時間上對社會的建構和維系。可以發現,凱瑞借鑒杜威及芝加哥學派關于傳播的社會思想,獲得了全新的傳播研究視野:傳播是一種現實得以生產、維系、修正和轉變的符號過程。

戴揚等人[8]引入儀式人類學理論來闡釋大眾傳播過程,研究了對電視的節日性收看,分別稱為競賽、征服、加冕,這些統稱為媒介事件,可以被稱電視儀式、節日電視,甚至文化表演。他們運用新涂爾干社會學理論分析電視直播,認為媒介事件具有喚起集體感情、整合社會的功能。

羅森布勒[9]指出,儀式是一種自愿、適當的模式化行為,象征性地影響或參與嚴肅人生。儀式傳播包括作為傳播現象的儀式和作為儀式現象的傳播。儀式是一種傳播形式,所有的儀式都具有傳播性,儀式的有效性是通過傳播手段發揮作用,儀式的秩序受制于傳播的變遷。在羅森布勒看來,禮儀是人類社會必要的交流手段,是維護社會秩序,促使社會變革的最溫柔手段。

庫爾德里[10]認為儀式有3 個角度,即作為習慣性行為的儀式,作為形式化的儀式,作為與某些先驗價值相關聯的行為。他則更傾向于第三個角度。而媒介儀式則是圍繞關鍵的、與媒介相關的類別和邊界組織起來的形式化的行為,其表演表達了更廣義的與媒介有關的價值,或暗示著與這種價值的聯系。

近幾年來,西方的儀式傳播研究呈現出內卷化的趨勢,都是在微觀層面上的拓展,如結合網絡、軍隊、球隊或家庭成員等領域探討具體儀式的傳播,缺乏理論突破[11]。

如同儀式的概念,儀式傳播也因研究的角度不同而有不同的內涵。當這一概念被引進國內時,學界亦有不同看法。

閆伊默[12]指出,凱瑞的傳播儀式觀是把儀式作為傳播的隱喻,發展出的一種闡釋性、意象性的傳播研究視角,在此基礎上建立的儀式傳播研究領域,可分為儀式的傳播和儀式化傳播。樊水科[13]認為,國內學界用儀式傳播置換傳播的儀式觀,是對凱瑞的誤讀。而劉建明[14]在辨析了儀式傳播、傳播的儀式觀、媒介儀式等概念之后,指出羅森布勒的儀式傳播涵蓋了傳播的儀式觀,并且應該將媒介儀式納入儀式傳播之中。

郭建斌[15]認為,媒介事件指涉對象中,有些是屬于儀式(加冕),有些則不屬于儀式(征服、競賽);由媒介記錄傳達的儀式,并非都是媒介事件,具有儀式化的新聞事件也不等同于媒介事件。他還引用格蘭姆斯論斷,指出凱瑞僅僅是在類比層面上使用儀式,凱瑞的傳播的儀式觀是對人類傳播活動(或現象)中那些隱喻層面問題的闡釋。媒介事件與傳播的儀式觀的儀式分析并非同一個層面。

張兵娟[16]提出了電視儀式傳播的本體論、實踐論、價值論三維視角,認為儀式傳播是人類本性的基本要素,是社會象征實踐和建構性實踐,具有強烈的價值傾向,是一種價值行動。董天策[17]認為,儀式化傳播是指那些本身具有儀式特性的節目內容通過電視等傳播媒介進行的帶有儀式色彩的傳播,電視節目內容與傳播收看過程、特定的儀式性時間均具有儀式化。

趙茹等人[18]從羅蘭·巴特符號學角度觀照儀式傳播,認為儀式傳播是一個符號化的過程,在網絡化、視頻化的時代,其空間和意義被拓展、模式被改變。儀式傳播能夠巧妙地將符號、場景與國家話語連接,成為國家認同建構的有效方式。

郭建斌等人[19]梳理了中文傳播研究中的傳播與儀式的相關成果,分別從儀式的傳播研究與傳播的儀式研究兩方面考察,認為儀式傳播是指以人類傳播活動為研究對象,以儀式為理論視角或分析工具的功能探析或意義闡釋。

綜上所述,儀式傳播的內涵在學界尚無定論,但儀式傳播作為一種文化研究的取向,引起了眾人的關注。儀式作為現實生活中的存在毋庸置疑,經由電視、網絡等媒介的傳播,建構了新的儀式化存在,進行了儀式意涵的再生產,實現了文化共享,具有社會整合意義。該文即從這個角度,探究龍舟賽事的儀式傳播。

2 龍舟賽事的儀式傳播

2.1 龍舟儀式傳播

龍舟屬于傳統體育項目,具有歷史與文化的傳承性。以下將從圖騰、神話、民俗3個方面破解儀式傳播中的文化基因。

2.1.1 龍圖騰

提及龍舟,首先就要涉及龍的形象。以聞一多為代表的研究者論及龍舟都會提到龍圖騰。從西方人類學的角度來說,中國龍形象很難稱之為圖騰。

蘇格蘭人類學家麥克倫南指出圖騰主義就是物神崇拜,加上外婚制和母系社會。盡管泰勒批判其嘩眾取寵,但是圖騰主義依然在學界影響深遠。列維-斯特勞斯[20]認為,圖騰主義的表達方式因自然的物類、物種與文化的群體、個體結合方式不同而共有四種。只有以社會的、性的形式在自然物類和文化群體之間建立聯系,或者通過物類來證明自己的類別,才能稱之為嚴格意義的圖騰信仰。

施愛東[21]考察了中外學者對于中國圖騰的研究,還原了中國圖騰主義興盛的救亡圖存的社會歷史文化背景,并發現在20世紀80年代改革開放振興中華的愛國主義浪潮中,龍圖騰是由學者在特定時期出于特別政治目的包裝出來的時尚概念。

然而,圖騰一詞卻一直沿用,拋卻了學術意義,成為形象表征。在中華龍舟大賽中,龍無處不在:中華龍舟大賽的Logo(徽標)即是一條龍的形象;開賽前要有舞龍舞獅表演;參賽標準龍舟都必須裝飾有龍頭、龍尾,船身還要畫上龍鱗,船尾插有龍旗。大賽獎杯為九江浪花龍頭杯,獎杯創意取材自中華圖騰[22]。

國家體育總局社會體育指導中心主任范廣升指出:龍是中華民族的象征,龍圖騰是龍舟多民族共有的屬性,其在促進各民族對中華文化的認同,對中華民族的認同,對構建中華民族命運共同體等方面都能發揮積極重要的作用[23]。

可見,在龍舟賽事中,龍圖騰、龍舟象征著民族認同。龍舟賽事的每一次開賽、直播,都通過龍圖騰的這種符號,傳播著其被賦予的新的文化內涵。

2.1.2 民族神話

龍舟起源有多種,最有代表性的是紀念屈原說。屈原投江,漁民為拯救屈原而奮力劃槳,沿襲為龍舟競渡。有紀念曹娥說,曹娥尋找父親遺體投江自盡,后來父女遺體均被送出水面。也有紀念伍子胥說,伍子胥被迫自盡,尸身被拋入錢塘江中久久不沉,被封潮神,當地百姓駕舟競渡迎潮神。

屈原、曹娥、伍子胥這些英雄人物,死后都有廟宇,受百姓祭祀,成為民族神話傳說。據“神話-儀式主義理論”,神話與儀式密切相關。布爾克特認為,神話源于犧牲。而屈原、曹娥、伍子胥的犧牲是有意義的。屈原是忠君愛國的代表,曹娥是中國傳統儒家文化孝的典范,伍子胥坎坷的一生則體現他對公平正義的追求,他們身上都體現出與當今時代價值觀的契合。

同時,關于龍舟的系列神話傳說,也構成了文化記憶。阿斯曼[24]指出,文化記憶是關于一個社會的全部知識的總概念,在特定的互動框架之內,這些知識駕馭著人們的行為和體驗,并需要人們一代一代反復了解和熟練掌握它們。文化記憶具有認同具體性,重構性,即涉及當今。

2.1.3 節令民俗

龍舟與端午節密切相關。為了不讓魚蝦破壞屈原遺體,需要向江中投放粽子,于是逐漸有了包粽子、吃粽子的習俗。為了驅逐蛟龍,要灑雄黃酒,逐漸演變成飲雄黃酒。用五色絲線模擬蛟龍的筋,纏繞在孩子手上;佩戴香囊、懸掛艾草,都是驅邪祛病的行為。

這些一年一度的、模式化的、重復的動作,被民族學家稱為儀式化行為。事實上,劃龍舟本身也是一種儀式化行為。格萊姆斯[25]指出,從儀式化行為轉化來的儀式,大多是與季節、農業、豐收、占卜、殯葬和治療有關,因為這些都表達了人與周圍環境及其身體之間密切的聯系。

龍舟賽事充分體現了端午民俗。以中央電視臺中華龍舟大賽為例,端午節期間的比賽最受重視,中央電視臺體育頻道全程直播,并且新聞頻道并機直播,予以高度關注。甚至在端午節收看中華龍舟大賽逐漸成了一種新的民俗。無論從圖騰、神話,還是節令民俗的角度來說,龍舟都是一種極具儀式性的傳統活動。

2.2 競賽的儀式傳播

中華龍舟大賽并不僅僅是傳統儀式活動,更是一項激烈對抗的競賽,是一項現代體育。根據古特曼[26]的理論,現代龍舟賽事具有符合世俗主義、平等的競爭機會和條件、角色專門化、理性化、科層化、量化、追求紀錄7 個特點。儀式是社會秩序的表現,又參與社會秩序的構建.隨著社會秩序的改變,儀式亦會相應調整。而傳播的變遷影響儀式的秩序效果[27]。在龍舟現代化的過程中,儀式也相應進行了調整。

2.2.1 點睛儀式

龍舟大賽有一個重要的開幕式環節,點睛儀式。在場的重要領導嘉賓,經引領來到碼頭停靠的龍舟處,手指毛筆,蘸上朱砂,跟隨著主持人“點睛辭”的指引,依次為龍舟上龍頭的眼睛、額頭、鼻子、龍口、龍角畫上朱砂。點睛辭內容為:一點眼睛,風調雨順,國泰民安;二點天庭,吉星高照,鴻運當頭;三點鼻子,和諧幸福,萬家平安;四點口利,笑口常開,大吉大利;五點龍角,愿龍舟為我們帶來健康、吉祥、如意!

這個儀式,顯然是對祭祀祝禱的改良,點睛辭也是一種程式化的語言。黃濤[28]認為,民間信仰儀式中有咒語、禱詞、神諭三種語言現象,而點睛辭應該屬于年節祭祀時以贊美、稟告、懇求、感謝等方式向神靈禱告以祈福禳災的語言,是神靈崇拜的儀式。

然而,隨著龍舟運動的現代化,神靈崇拜的情境消失,但是儀式中祝福的美好情感、人民群眾對生活美好追求的愿望,依然保留至今,逐步轉化為一種典禮固定用語。

從點睛辭內容來看,風調雨順、國泰民安、和諧幸福、萬家平安體現了中國人的家國情懷。家是小的集體,國是家的集合,體現了中國人的共同體意識。

2.2.2 點名儀式

龍舟賽事開賽前,有一個3min倒計時環節,這是比賽規程。賽前3min進入賽道,參賽龍舟進入各自賽道;賽前2min 裁判員點名,此時被點到的龍舟隊往往全體舉槳齊聲喊“到”;賽前1min取齊,起點裁判為了保證賽事的公平公正,必須要讓龍舟處于一條直線,但由于龍舟是在水上,受水流風勢的影響,這就需要有一個調整的過程,稱之為取齊。裁判員發令的口令是固定的,“各隊注意—預備—劃”,同時鳴笛。而運動員隨著發令的“預備”開始做準備動作。

賽前3min,往往是賽事直播過程中的重要鏡頭,尤其是點名應答的時刻,體現出龍舟隊員昂揚的斗志,而全體隊員同時做預備動作時,又充滿了蓄勢待發的力與美。這一刻無疑充滿了儀式感,預備起航的系列動作也構成了一種儀式。這也體現了涂爾干所認為的儀式的目的是確保集體意識的持續性,確認自己和他人共處于一個群體之中。

龍舟賽是一項集體運動,這里面只有全體隊員動作整齊劃一、節奏一致,才能保證比賽的獲勝。可以說,這是一個沒有個人英雄的賽事。因而,點名儀式是最能凸顯或者說最直觀展示集體主義的龍舟競賽瞬間,它意味著一個共同行動的開端,富有激情的吶喊,既是對裁判的呼應,也是隊友之間的確認與相互鼓舞,這種群體行為反映了儀式的特征。而通過電視直播,更能將這種激情與情緒傳遞給不在場的觀眾。

廣義上來說,按照一定順序和規程進行比賽,本身就具有儀式性。賽事開幕式和升國旗、奏國歌儀式,都是賽事儀式傳播的體現。然而此處主要選擇點睛與點名2 個環節,因為它們最能體現龍舟競賽家國情懷與集體意識的價值觀。

3 龍舟賽事儀式傳播的認同建構

特納[29]把儀式看成是一種生產群體認同和團結力量的社會過程。儀式應當被看作是一種社會控制系統,一種廣義上的社會互動的媒介;通過分享生命意義的象征行為來把個人和社區聯結起來。儀式傳播其實是一個認同建構的過程。

3.1 超越地域的認同建構

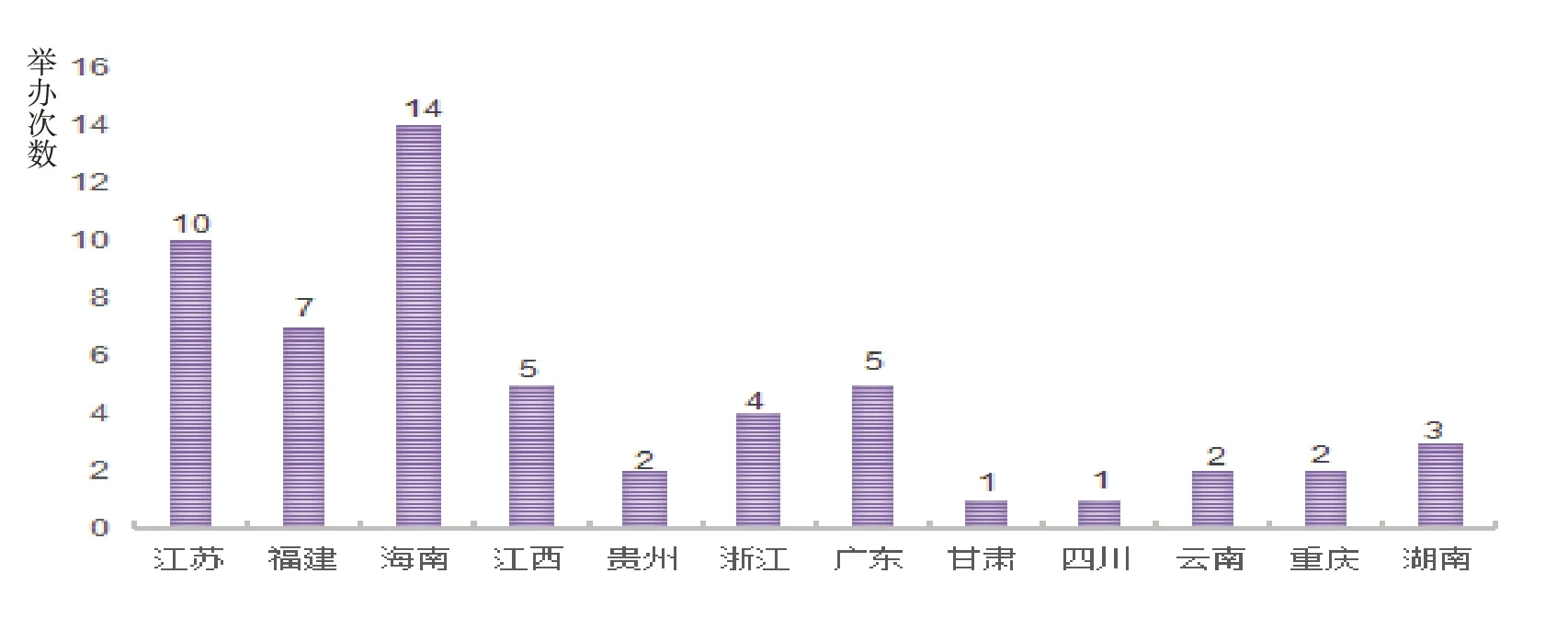

龍舟賽本身依賴水域,以影響力最大的中華龍舟大賽為例,共有53個賽站,仍然是以南方省市為主,如圖1所示。

圖1 中華龍舟大賽賽站分布

舉辦次數最多的為海南省,而西南地區、北方地區則相對較少。這說明中華龍舟大賽在舉辦地域上仍然存在不均衡。楚文鴿等人[30]指出,從全國范圍看,賽事出現了嚴重的南多北少的現象。

然而,龍舟賽通過電視媒介傳播,能夠打破地域限制。東北電力、北華大學、聊城大學是來自北方的龍舟隊伍,成績不俗,尤其是聊城大學龍舟隊。北方以參賽的方式獲得了共同感。全國觀眾通過收看同一場比賽,能夠獲得實時參與感。

即便在南方,依然存在地域文化差異,如中國龍舟協會官網一篇《劃龍舟并非紀念屈原?》的文章指出,沅陵龍舟發源于遠古,祭祀的對象是五溪各族共同的始祖盤瓠。盤瓠生六兒六女,兒女互相婚配,繁衍成苗族、瑤族、侗族、土家族、畬族、黎族6 個民族。盤瓠死后,六族人宴巫請神,為其招魂。

盡管起源說不同,但這個傳說卻反映了不同民族是一家的這樣一種“多元一體”的民族共同體意識。

3.2 龍舟賽事的媒介認同建構

電視作為重要的媒介,參與到龍舟賽事的認同建構中。在比賽過程中,電視不僅給主演和觀眾授予了角色,還充當事件的同期解說員和字幕員,觀眾離賽事現場越遠,電視就越有利于把事件意義“帶回家”[31]。

這里的把事件意義“帶回家”,可以看作是認同建構。龍舟賽事由于其特殊性,更加依賴電視媒介。一是比賽大多在較為開闊的水域,而觀眾大多是在岸上,距離較遠,很難憑借自己的觀察來了解賽事整體情況,因而在大型龍舟賽事現場都設有電子屏來直播賽況,設有現場廣播來介紹講解賽事;二是龍舟賽事,往往都會有電視媒介的參與。

無論是現場廣播、直播,還是演播廳主持人與嘉賓交流,抑或解說員的賽事解說,都依賴于電視信號。通過主持人的語言、攝像師與導播所給出的鏡頭語言,都實現了意義的建構。

3.2.1 主持人語言建構

龍舟賽事的電視直播,一般都設置有演播廳主持人與解說嘉賓共同為電視機前的觀眾解說龍舟賽。以2019年6月7日中華龍舟大賽決賽直播為例,主持人沙桐在談到龍舟大賽時,就曾引用習近平總書記關于中華優秀傳統文化的重要論述,“不忘歷史才能開辟未來,善于繼承才能善于創新”,來褒揚年輕人對傳統文化的繼承與發揚。

在青少年女子500m 決賽中,除了講解技術動作、戰略戰術、分析賽況之外,賽事解說劉星宇還感嘆運動員的拼搏精神,指出中華龍舟大賽對于大學生來說,能夠培養品格,塑造奮勇爭先的拼搏精神,能夠為未來人生道路打下堅實基礎,鍛造團隊精神。這一解說凸顯了龍舟賽事的教育意義。

3.2.2 鏡頭語言建構

龍舟賽事直播的演播廳和賽事直播現場,往往都布置有龍舟文化要素的儀式化場景,其傳播畫面具有儀式化,能夠引發文化共鳴[32]。

在賽事直播間隙,還會播放龍舟相關主題的紀錄片、動畫視頻。如中央電視臺就曾播放過介紹龍舟龍頭、龍尾制作技藝非遺傳承人張偉潮的紀錄短片。這個非物質文化遺產項目成果——龍頭,還曾出現在第24屆冬奧會開幕式24節氣倒計時短片中,極具中國傳統特色。

紀錄片中有大量的近景、特寫、慢鏡頭,配音低沉緩慢,娓娓述說,光影懷舊。這是典型的運用電視敘事的方式,通過故事情節和評論,確立官方意義,引導觀眾對傳統文化產生認同。

在龍舟賽事中,有大量鏡頭語言傳達意義。如中華龍舟大賽,有54支來自全國各地形態各異的傳統龍舟巡游儀式,給出的一個鏡頭是利用5G與4K技術,實時傳回的安在龍船上的微型攝像頭拍攝畫面,可以清楚看到運動員劃槳動作與表情。技術賦能,令觀眾又多了一個視角來近距離體驗賽事氛圍,提升了賽事參與度以及由此產生的對運動員奮力拼搏的認同。

觀眾在收看賽事的過程中被帶入現場,參與到儀式傳播的過程中,不自覺地被鏡頭、主持人、解說引導,形成一種對賽事,對民族體育、傳統文化,對龍舟精神的認同。可以說,儀式傳播是認同建構的有效手段,能夠讓中華龍舟大賽繼續成為中華傳統文化的堅定傳承者[33]。

4 結語

儀式傳播是一個復雜的概念,目前學界仍然處于理論探討階段。但不可否認的是,儀式傳播的相關經典著作,的確為觀察傳播現象提供了一個新的視野與思考路徑。厘清相關學理問題,需要深厚的人類學、社會學理論積淀,理論創新很難,但不能因此而放棄對現實問題的探索與分析。

龍舟賽事本身因為龍舟文化、競賽特征而具有了文化認同功能;中央電視臺的中華龍舟大賽,通過電視以及其后新媒體的介入,令龍舟這項集民俗、健身、娛樂、祭祀、競技于一體的傳統活動在當下社會愈受矚目。通過媒介傳播,龍舟賽事更體現出對拼搏精神、家國情懷、集體意識、多元一體等價值理念的文化建構。龍舟賽事的儀式傳播具有代表性,值得深入研究。目前的分析僅僅還停留在表征,龍舟賽事的儀式傳播機制、儀式傳播語境、儀式傳播符號等,還需更進一步探討。