巴克特里亞:歷史深處的五彩文明

王兢

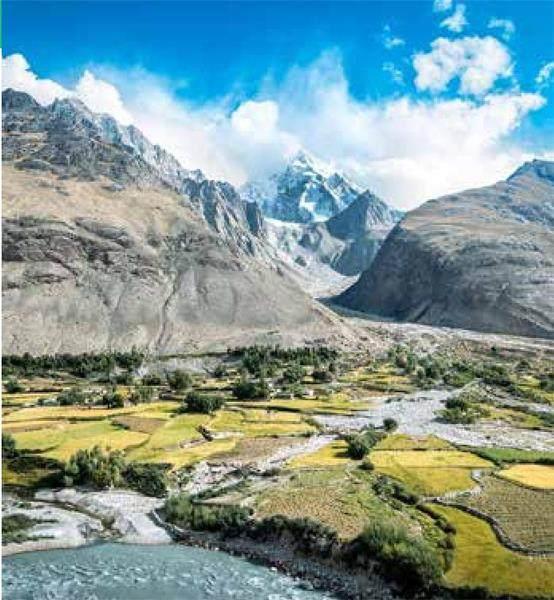

阿富汗地形復雜,以高原和山地為主。

亞歷山大大帝與巴克特里亞貴族羅克珊娜的婚禮。

巴克特里亞—馬爾吉尼亞考古遺址中挖掘出的雙峰駱駝雕像。

深入研究眾多古文明浮沉漲落的興衰史之后,“俯瞰”人類歷史長河的阿諾德·湯因比提出以“文明”而非“民族”“國家”作為歷史研究的最小單位。湯因比的歷史研究由此擺脫了現代民族國家敘事的此疆彼界,更加注重于“文明”這個依據制度、文化、價值觀定義的共同體。湯因比的史學實踐顯示,“文明”與“民族”“國家”甚至“地域”絕非一一對應,更不用說諸多在現實中沒有民族國家繼承者、早已消失在歷史深處的文明了。

談到阿富汗,“帝國墳場”(graveyard of empires)恐怕會是一個被頻繁提起的字眼。的確,大英帝國、蘇聯、美國3個近代以降呼風喚雨的世界性大國,都在阿富汗這塊千溝萬壑、重巒疊嶂的“世界島心臟”栽了跟頭。普什圖、哈扎拉、俾路支與中亞諸民族各據一方,連接四境的道路既蜿蜒曲折又崎嶇坎坷,“倔強”地拒絕任何企圖染指的大國取得完全的戰略勝利。

不過,阿富汗這個國家并非古已有之,“帝國墳場”的叫法也是20世紀下半葉以后才為人熟知。事實上,阿富汗的國土之上早已不知有多少個古代帝國、王國、酋長、將軍來了又去,破碎的地形結構與復雜的族群構成,也使其一直無法形成一個穩定長久的民族國家。這塊土地上的古文明不但名目眾多、旋起旋落,而且往往還自成體系、自有傳統,族群、信仰、制度、語言、文化都各不相同。現代阿富汗的國界是“國土邊界不符自然疆界”的典型例證。

巴克特里亞(Bactria),就是阿富汗這處“帝國墳場”北緣的小小綠洲。南枕興都庫什山脈,北接帕米爾高原,阿姆河上游灌溉形成的這塊谷地,從來都是相對封閉但難以獨立的爭奪之場,無數外來者與定居者交換著角色,這里獨立的區域文明在世界史的中古時代就消失在了大帝國的陰影里,直至今日依舊分處3個不同國家(烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦與阿富汗)之內。

但這一切,都無法掩蓋巴克特里亞在古代世界綻放的五彩文明光芒。從公元前2000年開始,巴克特里亞地區孕育的文明發光發熱了2000年左右,留下了時至今日依然在現代社會舉足輕重的文明成果。奧克索斯河(今阿姆河)流域的水土滋養,群山環抱的相對封閉地形,本身即是絕佳的文明發源地。斷代于公元前2200年到公元前1700年的“巴克特里亞—馬爾吉尼亞考古遺址”顯示,青銅時代的人類就在這塊沃土創造了高度發達的文明。這里水源充足、土地肥美,是人類最早進入農業定居的地區之一。

公元前6世紀,異軍突起的波斯帝國成為中東地區的主宰。居魯士大帝征服了巴克特里亞并將其納入波斯帝國版圖,波斯語“Bakhdi”也成為“巴克特里亞”的詞源。波斯統治的200多年里,巴克特里亞的“希臘化”就已開始了。波斯帝國在與希臘世界的戰爭中占據了相當長時間的主動,落入波斯帝國統治的不少希臘人一路向東來到了這里。古希臘作家、歷史學家希羅多德在《歷史》里記載,波斯帝國將很多被俘的希臘人流放到了巴克特里亞。這是巴克特里亞第一次與世界主流文明產生交集,由此也進入了文獻史料的關注范圍。傳說古代波斯哲人瑣羅亞斯德的一個可能出生地正是巴克特里亞,他正是尼采筆下那個擁抱大地的查拉圖斯特拉,為世人留下了至今仍在人文藝術領域傳頌的古波斯智慧。

古波斯阿契美尼德王朝是第一個接觸并統治巴克特里亞的大帝國,波斯文明至今仍在影響著包括巴克特里亞所在地在內的阿富汗各地,波斯語也是阿富汗今天的第二大語言。巴爾赫城(Bactres)是古代巴克特里亞的中心城市,在波斯文明的滋養下成為中亞絲綢之路的商業中心。

亞歷山大大帝是人類史上第一名成功的“全球征服者”,他的帝國從希臘一直綿延到印度河流域,橫跨歐亞非三大洲,在極短的時間內將希臘文明播撒到500萬平方公里的廣袤面積,開創了“希臘化”的歷史進程,這也是史上第一次大規模的“全球化”進程。亞歷山大大帝20歲登基,只花了5年時間就擊潰波斯占領巴比倫,又花了5年時間繼續向東開疆拓土,追擊波斯殘余勢力,兵鋒直抵巴克特里亞與中亞,并翻越興都庫什山南下印度。兵敗絕望的波斯王大流士三世率眾退守巴克特里亞,組織雇傭兵與騎兵進行最后的抵抗,但最終還是兵敗身死。

亞歷山大一路東征的時候發現,離希臘最遠的巴克特里亞反倒比那些更近的新征服領土擁有更多的希臘化特征。這里講希臘語,蓋希臘建筑,還有希臘式制度——原因就在于波斯帝國流放至此的希臘人。亞歷山大鼓勵馬其頓的將士與當地人通婚,他自己就娶了巴克特里亞的貴族羅克珊娜為妻。

遺憾的是,“在眾人對他最為渴念之際,他卻撒手人寰”。亞歷山大帝國僅僅維持了2年時間,就因他的猝逝分崩離析。公元前323年,亞歷山大臨終留下的那句遺言“王位給最強者”引發了幾名部將持續10年的內戰,這個帝國因此分裂為4大希臘化國家。盡管如此,亞歷山大大帝在巴克特里亞等地建立的希臘化城市卻持續存在下來,其中一個就是北邊費爾干納的“極東亞歷山大里亞”(Alexandria the furthereast)。亞歷山大去世之后,他的部將塞琉古占據了從敘利亞直抵巴克特里亞的地區,建立了塞琉古帝國,艾卡努姆城(Ai Khanoum)正是在這一時期成長起來,在200年間都是希臘化巴克特里亞的中心。

希臘化給巴克特里亞帶來了新的文明沉積層,希臘建筑、希臘錢幣、希臘神祇、希臘語在這里生根發芽,影響力持續近千年。塞琉古帝國重演了對極東疆土鞭長莫及的戲碼,巴克特里亞在公元前256年成為獨立的希臘—巴克特里亞王國。“公正者”阿加托克利斯(公元前190—公元前180年在位)是巴克特里亞史上第一個“兼收并蓄”的統治者,他鑄造的“阿提卡式”錢幣顯示這是個原汁原味的希臘國王,而對波斯、印度乃至中國文明的吸收借鑒,讓巴克特里亞進入了嶄新的時代。

古羅馬地理學家斯特拉博寫道,“巴克特里亞出產油以外的一切物產,據此反叛的希臘人正是憑借豐饒的物產得以自立為主……他們對外拓殖的能力甚至還強于亞歷山大”。“希臘—巴克特里亞王國”是地理位置最偏東的希臘化國家,極盛期占據了今天阿富汗的全境與周邊國家的一部分。在古代世界的空間尺度里,這里還勉強算是“西方”;但自世界進入羅馬時代尤其是公元6世紀之后,“東西方分界”向西挪到了今天的中東黎凡特地區,無論是西歐人的“日出之地”黎凡特(地中海東岸),還是阿拉伯人的“日出之地”(呼羅珊),都已經比巴克特里亞更偏西了。此時的巴克特里亞的擁有者已經悄然改變,東方人與內亞人開始占據巴克特里亞的歷史舞臺。

就在希臘化王國逐漸落幕之際,東方的中國已經開始注意到這塊比“西域”更西的土地。漢武帝派出張騫聯絡可以共抗匈奴的域外國家。張騫的此次“鑿空”之旅,目的就是為了尋找那個與匈奴有世仇的“大月氏”。他兩次出使,歷盡艱辛,有過被匈奴扣押10余年的挫折,也有一路向西不斷發現“新大陸”的喜悅。

《史記·大宛列傳》詳細記載了張騫一路的見聞。他到了大月氏,但沒能說服已經心灰意冷的大月氏王。這里的大月氏,正是盤踞在巴克特里亞一帶的中亞部落,他們剛剛擊敗了大夏也就是希臘—巴克特里亞王國,建立了持續數百年的大月氏—貴霜國家。“大夏在大宛西南二千馀里媯水南。其俗土著,有城屋,與大宛同俗。無大(王)長,往往城邑置小長。其兵弱,畏戰。善賈市。及大月氏西徙,攻敗之,皆臣畜大夏。大夏民多,可百馀萬。”張騫在大夏竟然還找到了蜀地舶來的貨物,由此生發出從川蜀出發前往印度的設想。他的出使雖然未能達到政治軍事目的,但卻成功地打通了漢朝與中亞的經濟文化聯系,帶回了不少沿襲至今的“物質文明”,讓中國古人知道在《禹貢》與《山海經》記載的極西之西仍有一個個文明國家:大夏、大月氏、安息……

“大月氏”與“吐火羅”從此成為漢文史籍上這塊土地的名稱,即便公元1世紀取而代之的貴霜帝國在與東漢交往時仍然延續了這個名稱。在貴霜帝國(約公元60—375年)統治期間,巴克特里亞又有幸成為佛教文明的載體。貴霜王迦膩色伽在位期間(公元127—150年),希臘與印度文明的結合還創造了史上赫赫有名的“犍陀羅藝術”。佛教正是以這里為中轉基地傳入中國,從此開啟了漢傳佛教的歷史,以至于后世將中國西域出土的經書殘卷命名為“吐火羅文”(其實貴霜帝國的官方語言是希臘字母書寫的巴克特里亞語)。幾百年后慕名而來的玄奘法師在《大唐西域記》里寫道,此時的巴爾赫城內“伽藍百有余所,僧徒三千余人,有小王舍城之稱”。

阿拉伯帝國興起以后,巴克特里亞又成為伊斯蘭文明的遙遠文化中心,古城巴爾赫附近的馬扎里沙里夫,至今都是傳說中埋葬先知阿里的圣城。至此,巴克特里亞已經“集齊”了波斯、希臘、中亞、印度與阿拉伯的五彩文明。五種文明的精華有的沉入地下,有的完好如初,有的僅存吉光片羽,有的則是不絕如縷。

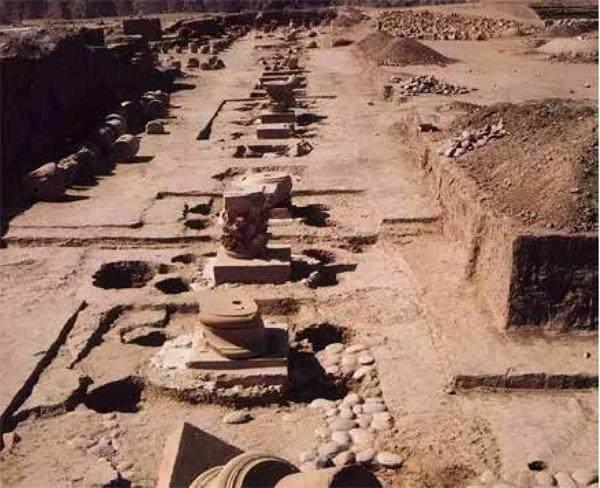

1961年,法國人發掘了艾卡努姆城遺址。

“文明的回響:阿富汗的古代珍寶”展覽。231件來自阿富汗國家博物館的珍貴文物,已經在各國輾轉展覽十余年。

貴霜王子禮佛圖。

蒙古帝國長達數十年的西征是人類文明史上一股驚天動地的特大風暴,巴克特里亞于這股自東而西的黑色旋風中首當其沖,數不勝數的美麗城市慘遭洗劫,千百年來累積的文明成果毀于一旦。蒙古西征也掃清了東西之間的商路,讓唐代之后一度斷絕的東西商路重新連通。不過,1405年帖木兒東征的戛然而止,標志著東西方又開始重新分離,巴克特里亞結束了從古代至中古的東西方中轉站地位,就此消失在歷史深處,幾個波斯國家來了又去,但再也沒能讓巴克特里亞回復到千年絲綢之路時代的繁盛地位。

時間進入近現代,東西方在隔絕了數百年后重新相遇。這一次,從海路而來的西方人重新認識到巴克特里亞在歷史深處的意義。1909年,英國學者H.G.勞林森就在《巴克特里亞:被遺忘的帝國》里寫道,“人們對巴克特里亞的最大興趣在于這樣一個事實,這里是連結東西方的關鍵節點。”法國考古學家皮埃爾·勒里什也認為,巴克特里亞在中亞歷史上扮演了關鍵角色。在特定時間段里巴克特里亞的影響力遠遠超出了地理邊界的限制。

巴克特里亞這塊沃土是東西方交流的“票據交換所”(clearing-house),其所孕育的現代波斯語,以之命名的吐火羅語,甚至是假托其名的“雙峰駱駝”(Bactria Camel),都在顯示巴克特里亞在絲綢之路上的樞軸地位:近代瑞典博物學巨擘林奈在為“雙峰駱駝”這種古老動物命名的時候,立即想到的就是中亞駱駝商隊的必經之地,巴克特里亞。

1961年,法國人發掘艾卡努姆城。20年后,蘇聯考古學家又發現了巴克特里亞—馬爾吉尼亞考古遺址。當代阿富汗的考古發掘讓巴克特里亞的諸多古老文明一一重見天日,印證了沉睡在古籍里那一段段彪炳煊赫的歷史,阿富汗光是憑借這些出土文物的展覽與文創就掙回了大量外匯。

從古代世界開始,巴克特里亞就是三大洲諸文明的交相纏結之地,就像一塊大大的試紙一樣,留下了各色各樣文明的顏色。以巴克特里亞為觀察點,亞歐大陸這個世界島的歷史更容易連成一個整體,因為它本就是五彩文明的交匯點,也是“古代版”全球化的最佳代言

(責編:劉婕)