甘肅武威唐代吐谷渾王族墓葬群殉牲習俗初探

沙琛喬 陳國科 劉兵兵

(甘肅省文物考古研究所, 甘肅 蘭州 730000)

甘肅武威唐代吐谷渾王族墓葬群位于甘肅省武威市西南,地處祁連山北麓,主要分布于武威南山區河流北岸的山崗上。該墓群自民國初年發現直至上世紀80年代,共發掘墓葬9座,出土墓志9合以及各類文物百余件①相傳最早在民國初年,《弘化公主墓志》和《慕容明墓志》即在武威南山青咀灣被人掘出,1927年武威大地震,毗鄰青咀灣的喇嘛灣(現稱西灣)又出土《慕容忠墓志》《慕容宣徹墓志》兩合,詳見夏鼐《夏鼐西北考察日記》,社會科學文獻出版社,2018年,第405頁。1945年夏鼐、閻文儒兩位先生在西灣發掘了金城縣主墓和慕容曦光墓,出土大量珍貴隨葬品及《金城縣主墓志》和《慕容曦光墓志》,詳見閻文儒《河西考古雜記(下)》,載《社會科學戰線》1987年第1期第130頁。新中國成立后這一地區又出土《慕容宣昌墓志》《李氏墓志》兩合,1978年武威文物普查隊在青咀灣清理殘墓一座,出土彩繪木俑、漆器數件及《武氏墓志》,詳見寧篤學《甘肅武威南營發現大唐武氏墓志》,載《考古與文物》1981年第2期第111頁。1980年武威文管會在青咀灣清理殘墓7座,出土漆木器、陶器、絲織品、金屬器等各類文物百余件,詳見黎大祥《武威青嘴喇嘛灣唐代吐谷渾王族墓葬》,載《武威文物研究文集》,甘肅文化出版社,2002年,第185頁。。雖然墓群的發現時間很早且出土文物眾多,但由于之前發現的多座墓葬均未經過科學的考古發掘,因此夏鼐、周偉洲、濮仲遠等學者多以出土墓志為核心,對涉及吐谷渾王室家族的諸多歷史問題進行了深入探討②有關甘肅武威唐代吐谷渾王族墓葬群出土墓志研究史及各家之觀點,可參見濮仲遠《唐代吐谷渾慕容氏王室墓志研究述評》,載《青海民族大學學報》(社會科學版)2013年第3期第42頁。。至于墓葬本身所反映出的墓葬形式、葬制、葬俗等考古學方面的研究以及文化交流史、交通史、工藝美術史等物質文化方面的探討還相對匱乏。直至2019年,吐谷渾喜王慕容智墓的科學發掘,才為該墓葬群的考古研究提供了新的契機[1]。2020年,我們對冰溝河與大水河中下游地區進行了系統的考古調查和勘探,新發現唐代吐谷渾王族墓葬數十座,并從墓葬選址及葬俗方面對該墓群所反映出的民族文化屬性進行了初步探析[2]。2021年,項目組又在祁連鎮馬場灘村新發掘3座唐代吐谷渾王族墓葬。經考古發掘可知,這批墓葬皆有在墓道內殉牲傳統,這在同時期唐墓中極為罕見,當屬吐谷渾民族所特有的喪葬習俗。

本文試以此考古的新發現為中心,對其中所傳遞出的文化內涵作些探討,不當之處,祈請方家教正。

一 武威地區唐代吐谷渾王族墓葬殉牲形式

目前為止,我們共在武威南山區新發掘唐代吐谷渾王族墓葬4座,分別為慕容智墓、長嶺一號墓(2021TQCM1)、馬場灘一號墓(2021TQMM1)和馬場灘二號墓(2021TQMM2)③馬場灘二號墓出土《大唐馮翊郡故太夫人墓志銘》一合,根據墓志記載結合墓葬形制可知,位于長嶺、馬場灘的3座墓葬皆為吐谷渾人墓葬無疑,而且3座墓葬的墓主人可能都屬于吐谷渾篷子氏家族成員,墓志具體內容待刊。,4座墓葬皆為長斜坡墓道磚室墓④2021年發掘的3座墓葬歷史上曾被多次盜掘,磚室頂部均已坍塌。,墓道內都有殉牲,現將4座墓葬的殉牲情況簡述如下。

1.慕容智墓

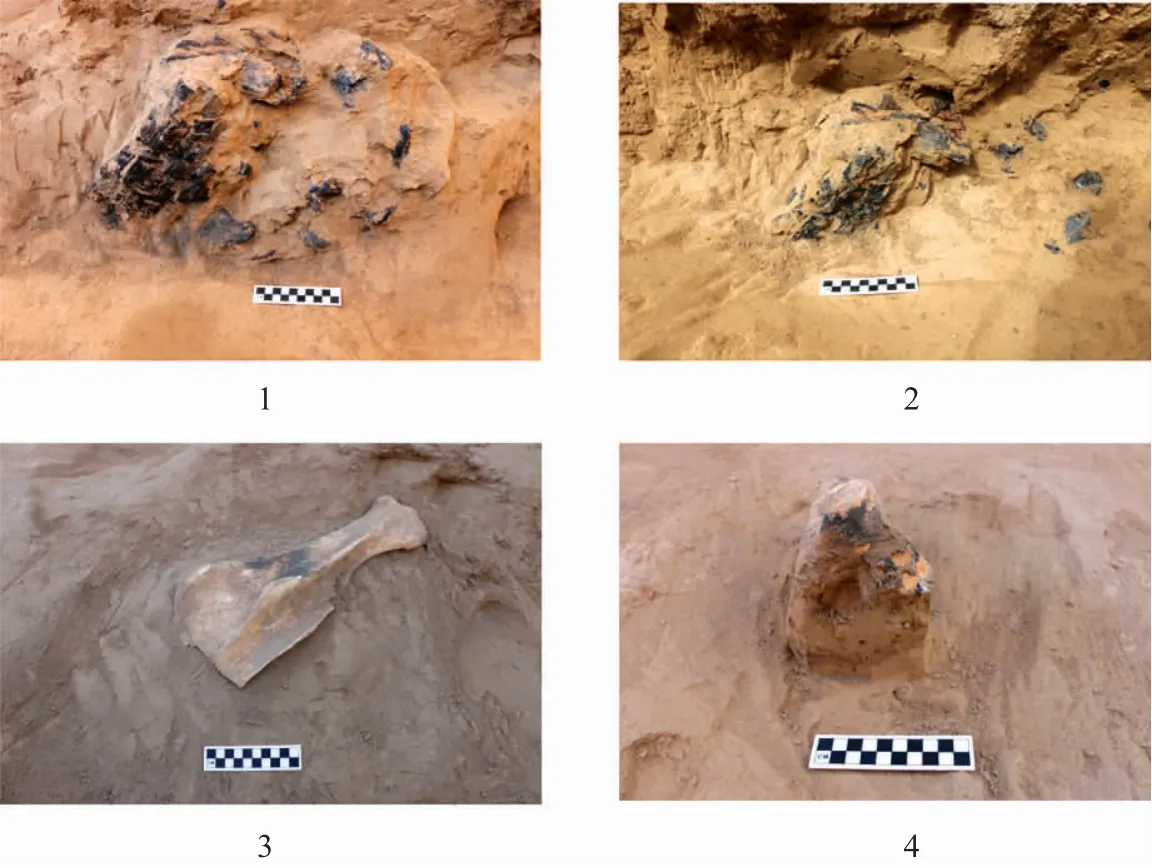

該墓葬為帶長斜坡墓道的單室磚室墓,由墓道、壁龕、封門墻、墓門、甬道和墓室等幾部分組成。墓道位于墓室南部,南高北低,兩側壁面豎直,底面呈斜坡狀,通長17.5米。墓道中部填土內發現一根長4.6米的墨繪旌旗桿,底部中部和南部散見木構件、墨繪殘磚、調色磚和調色石,底面北端靠近墓門處有殉牲,因遭破壞,具體情況不明。從擾動后回收的骨骼判斷,有殉馬兩匹,另散見羊骨,馬、羊葬姿及頭向不明(圖1)。

圖1 慕容智墓平面圖

2.長嶺一號墓

該墓葬為帶斜坡墓道的單室磚室墓,由墓道、甬道和墓室等幾部分組成(圖2.1)。墓道位于墓室南部,南高北低,兩側壁面傾斜,底面呈斜坡狀,通長10.04米。底面甬道口向南約0.68—2.96米處有殉馬兩匹,骨骼保存完好,葬姿明確。其中南側馬在上,馬頭向東,北側馬馬頭疊壓于南側馬臀部之下,馬頭向西,兩馬皆側臥,作奔走狀(圖2.2)。在將馬骨提取之后,向下繼續清理約0.1米即可見墓道底部踩踏面。在清理馬骨下墊土的過程中,墓道東北角墊土內發現少量炭粒,未見紅燒土遺跡(圖2.3)。

圖2 長嶺一號墓殉牲遺跡

3.馬場灘一號墓

該墓葬為帶斜坡墓道的雙室磚室墓,由墓道、甬道、主室、側室等幾部分組成。墓道位于主室南部,南高北低,兩側壁面略傾斜,底部呈斜坡狀,通長15.5米(圖3.1)。墓道內有殉馬3匹,分兩層殉葬。自照墻向南約9米,深1.5米處,殉第一層馬骨,見有肋骨、椎骨、坐骨等(圖4.2)。第一層馬骨之下深約0.3米的范圍內,有一片長4.33米、寬1.59米的土坯層,土坯均為殘塊,鋪設雜亂無章,間有少量碎磚塊(圖4.1)。土坯層之下,自甬道口向南約2—7.7米、深2.2—3.3米處,殉馬3匹。其中1、2號馬位于南側,四蹄向西,1號馬前蹄疊壓在2號馬腹部,缺失椎骨、坐骨等部分,與第一層馬骨吻合,應是將1號馬分割之后分別殉葬的。3號馬位于北側,四蹄向東,顱骨于近代破壞。三匹馬頭皆向北,作行走狀(圖3.2)。在3號馬后腿骨南側清理出一片紅燒土,平面近呈長方形,長0.85米、寬0.46米、厚0.5米(圖4.3)。3號馬骨兩側分別清理出一根旌旗桿,旗桿1位于馬骨西側,頸骨頂部,已朽,殘長1.7米、直徑0.05—0.07米;旗桿2位于馬骨東側、前蹄骨北端,已朽,殘長0.7米、直徑0.07米。

圖3 馬場灘一號墓殉牲遺跡

圖4 馬場灘一號墓墓道殉牲遺跡

4.馬場灘二號墓

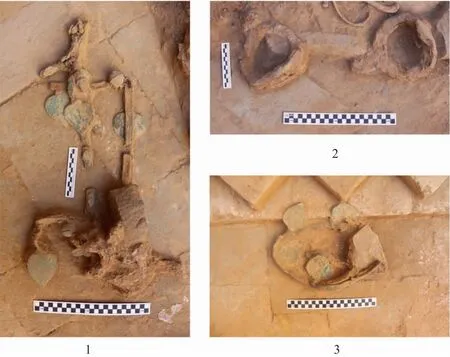

該墓葬為帶斜坡墓道的單室磚室墓,由墓道、甬道、墓室等幾部分組成(圖5.1)。墓道位于墓室南部,南高北低,兩側壁面略傾斜,底部呈斜坡狀,通長16.3米。墓道自地表向下約0.6—2.3米、自照壁向南約6米處的填土內,散見大量木炭碎塊和燒過、未燒過的碎獸骨,木炭位置整體偏北,獸骨位置靠南(圖6)。墓道底部甬道門前1.05米處,有殉馬一匹,骨骼保存完整,葬姿明確,馬頭朝西,馬蹄朝北放置(圖5.2)。在馬匹肋骨下,甬道門前約0.5米處,清理出碎木炭遺跡(圖5.3)。此外,該墓墓室內隨葬有大量精美的馬具,從馬鐙的數量判斷,至少有4套馬具(圖7)。

圖5 馬場灘二號墓殉牲遺跡

圖6 馬場灘二號墓墓道填土內木炭及獸骨

圖7 馬場灘二號墓墓室出土馬具

除以上4座墓葬以外,另有張掖肅南縣大長嶺墓葬,也有類似的殉牲現象,可能屬于中唐時期河西地區的吐谷渾人墓葬①關于此墓的吐谷渾民族屬性,可參見仝濤《甘肅肅南大長嶺吐蕃墓葬的考古學觀察》(《考古》2018年第6期第94頁)。,因此也將其納入參照對象加以介紹。此墓為木石結構前后雙室墓,甬道(可能為墓道的一部分)位于墓葬東南側,內殉馬2匹,北側馬馬蹄向南,南側馬馬蹄向北,頭皆向東南,呈側臥狀。

可以看出,武威這批吐谷渾人墓葬的殉牲位置皆在墓道之內,殉牲種類主要包括馬、羊兩種,尤以馬為主。馬匹均為整體殉葬,部分在馬骨旁放置旌旗桿,也有燒葬和燒殉的情況。

二 青海地區吐谷渾人墓葬殉牲形式

武威唐代吐谷渾王族墓葬群,是龍朔三年(663)吐谷渾國為吐蕃所滅之后,逃往唐朝境內的吐谷渾國末代統治者及其后至少四代王族成員的歸葬之地。與之相對應,在吐谷渾民族統治多年的青海地區,必然也有吐谷渾人集中埋葬的塋域。青海地區的這批墓葬與武威吐谷渾王族墓葬在民族歸屬上皆為吐谷渾,而且很多墓葬在時代上也較為接近,因此,青海地區吐谷渾人墓葬殉祭動物的現象,有助于我們了解武威地區的類似葬俗。

今青海北部,特別是吐谷渾國統治核心的白蘭地區(柴達木盆地東南沿),發現大量5—10世紀的墓葬。但這批墓葬的年代很多晚至663年以后,并且受到吐蕃葬俗的影響,因此關于這批墓葬的具體族屬,學界一直存有爭議,出現了吐蕃人墓葬[3]、吐谷渾人墓葬[4]、“吐蕃屬文化”墓葬[5]等認識。近年來,隨著2018血渭一號墓“外甥阿柴王之印”以及烏蘭泉溝一號墓鎏金王冠的出土[6-7],我們認為“吐谷渾人墓葬或吐蕃王朝統治下的吐谷渾人墓葬”這一觀點更為可信。

以下簡單介紹目前已知的青海地區吐谷渾人墓葬相關的殉牲情況。

1.烏蘭泉溝墓葬[7]19-37

烏蘭泉溝一號墓,為帶墓道的磚木混合結構多室墓。墓道位于墓壙中部偏東。墓室門外側發現一段鹿角和一處火燒祭祀遺跡,前室東壁外側也發現一段鹿角。在距離墓壙口部深3.08米的墓壙北側填土內發現一處殉葬遺跡,包括一具仰身直肢的殉人,其腳底部有殉葬羊骨。在此殉葬遺跡下方約0.5米的填土中,又發現一處祭祀遺跡,有炭化的燒骨殘塊。另在東側室地面堆放大量木炭塊,木炭層底部放置15節羊寰椎骨。

2.都蘭熱水墓葬群

(1)都蘭熱水一號墓[8],為帶封土的木石結構多室墓,墓道向北。距離封土頂部約4.5米處,有一座長方形的動物殉葬坑,坑內埋葬牛、羊、狗、鹿、馬等七十余個動物個體,多為整體。墓葬南面平地上有組合殉葬遺跡:5條殉葬溝居中東西橫列,殉馬87匹;東西兩側另有27個圓形殉葬坑,其中13個殉牛頭、牛蹄,8個殉狗,其他的埋巨石、砸碎的鍍金銀器碎片等。

(2)2018血渭一號墓[6]49-70,為帶封土的木石結構多室墓,墓道向東。墓道內發現殉馬坑(K3),內殉公馬6匹。墓壙中部填土內殉人1具,墓壙東南隅填土內有殉牲坑(K5),內殉肢解的綿羊、山羊、牦牛、黃牛等。墓葬東北方石砌房址(F1)內發現羊肩胛骨及祭祀遺跡。墓園外北側發現殉牲坑(K4),內殉肢解的駱駝、馬、狗、山羊、鹿、雞等。

(3)熱水00DRXM11[9],為中型墓葬,由墓道、墓室、封土堆、殉葬坑組成,斜坡式墓道位于墓室北側,墓道口有一方形殉葬坑,坑內殉葬一個成年男性和一匹馬。

(4)察罕烏蘇河南岸99DRNM1[10],為磚木結構多室墓,墓室中部上距封土頂部3.75米處有6塊磚,磚上堆放散亂的羊骨;后室上方距封土頂部8.4米處殉狗1只。

(5)察罕烏蘇河南岸99DRNM2[10]32,為木石結構單室墓,封土中心距封土頂部3.15米處有狗頭骨。墓室內有大量凌亂的動物骨骼,有牛骨、羊骨、鳥類骨骼等。

(6)察罕烏蘇河南岸99DRNM3[10]58,為木磚石混合結構多室墓,墓葬東室散見羊骨、牛骨若干。

2.都蘭哈日賽溝墓葬[11]

哈日賽溝發掘兩座吐谷渾墓葬,均位于哈日賽溝內山梁上,為豎穴土坑木墩墓,其中一座有長方形斜坡式墓道,墓道內殉馬兩匹。

3.德令哈郭里木鄉夏塔圖木棺墓[12]

兩座墓葬均為帶斜坡墓道的豎穴土坑墓,其中一座墓葬在木槨兩側殉馬、駝各1匹,另一座墓在封頂的柏木上有零散的羊骨。

4.烏蘭大南灣墓葬[13]

(1)M1為帶封土的豎穴土坑墓,封土層土坯之下有厚約10厘米的灰燼層,內有少量牛骨、馬骨等。

(2)M3為帶封土的土坯壘砌結構單室墓,墓底有厚約5厘米的燒土層,內有牛、羊骨骼。

(3)M4為帶封土的豎穴偏洞墓,墓頂有馬骨。

(4)M5墓室已破壞,墓葬周圍有馬的下頜骨及肢骨。

通過以上的梳理,我們能夠大致總結出青海地區吐谷渾人墓葬殉牲主要有以下幾個特點:1.殉葬動物有馬、牛、羊、狗、鹿等,馬最為常見;2.大型墓葬常在墓道、墓葬前方、墓葬封土內專門設置殉祭坑;3.多將零散的動物骨骼置于墓室,特別是耳室或側室內;4.存在燒殉、燒葬現象;5.大型墓葬有殉人。

三 武威吐谷渾王族墓葬殉牲習俗之意義探討

通過以上對考古材料的梳理,我們大體上對吐谷渾墓葬的殉牲情況有了一個整體的歸納。總的來說,吐谷渾墓葬以殉馬為主,也有殉羊、牛、鹿、狗等動物的現象,武威吐谷渾王族墓葬多在墓道內殉葬整馬,而青海吐谷渾墓葬的殉牲形式則顯得更為多元。下面我們就結合相關文獻,對考古發現所體現出的文化內涵作初步的探析。

(一)殉馬所體現出的經濟形態背景

從考古發現中能夠看出,吐谷渾墓葬的殉祭動物中,馬占多數,這與吐谷渾民族本身的生存環境和生產方式不無關系。吐谷渾民族原屬遼東慕容鮮卑的一支,為典型的游牧民族,在不斷西遷的過程中,又吸納融合了羌、戎等游牧人群,最終以青海北部草原地區為中心建立國家,其俗“有城郭不居,隨逐水草,廬帳為屋,以肉酪為糧”[14]。馬、牛、羊等牲畜對于吐谷渾人而言極為重要,特別是馬,是他們日常生活和外出爭戰的必需品,吐谷渾人對其極為珍重,其法律規定“殺人及盜馬者罪”等同,罪可“至死”,而其他犯罪只是“征物以贖”[14]2538。

同時,在吐谷渾民族的整個發展過程中,馬有不可替代的重要作用。相傳最初吐谷渾部與慕容廆部分家,即因“二部馬斗”所起,甚至吐谷渾本人在最終定奪部落遷徙命令的時候,也以馬的走向為決策依據。“諸君試驅馬令東,馬若東還,我當相隨去……擁馬東出兩千騎,輒悲鳴而西走”[14]2537。直至在白蘭地區建國以后,馬已不只是吐谷渾人賴以生存的生活物資,甚至成為吐谷渾國引以為傲的特產。史載“青海周回千余里,海內有小山。每冬冰合后,以良牝馬置此山,至來春收之,馬皆有孕,所生得駒,號為龍種,必多駿異。吐谷渾嘗得波斯草馬,放入海,因生驄駒,能日行千里,世傳青海驄者也”[15]。因此,歷史上吐谷渾人每每向中原王朝貢獻方物時,馬為必備項之一。

[東晉咸安元年(371)]吐谷渾碎奚以楊纂既降,懼而遣使送馬五千匹。[16]

(劉宋)大明五年(461),拾寅遣使獻善舞馬,四角羊。皇太子、王公以下上《舞馬歌》者二十七首。[17]

[梁天監四年(505)]河南國獻舞馬,詔率賦之,曰:……河南又獻赤龍駒,有奇貌絕足,能拜善舞。[18]

(西魏大統初,夸呂)再遣使獻能舞馬及羊、牛等。[15]3187

[隋開皇十六年(596)]得二國(突厥、吐谷渾)所贈馬千余匹。[19]

(唐高宗時期,諾曷缽)獻名馬,帝問馬種姓,使者曰:“國之最良者”。[20]

[唐永徽三年八月(652)]吐谷渾遣使獻名馬[21]。[唐永徽四年七月(653)]吐谷渾獻名馬[21]11401。

鑒于馬在吐谷渾人生產活動中所占據的重要地位,武威吐谷渾王族墓葬當中殉馬的大量出現,顯然是受到本民族生產、生活背景的影響,并最終轉變為固定的喪葬習俗。類似羊、牛、狗等殉牲在吐谷渾墓葬當中的出現,也是同樣的道理。

(二)燒物和葬馬所體現出的信仰內涵

依前所述,武威以及青海地區的吐谷渾墓葬當中,都有燒物以及焚燒動物骨骼的葬俗,這在很大程度上可能是受到鮮卑傳統喪葬觀念的影響。類似現象最早見載于王沈《魏書》,書中明確記述了烏丸的相關葬俗及其內涵:

貴兵死,斂尸有棺,始死則哭,葬則歌舞相送。肥養犬,以采繩嬰牽,并取亡者所乘馬、衣物、生時服飾,皆燒以送之。特屬累犬,使護死者神靈歸乎赤山。赤山在遼東西北數千里,如中國人以死之魂神歸泰山也。至葬日,夜聚親舊員坐,牽犬馬歷位,或歌哭者,擲肉與之。使二人口頌咒文,使死者魂神徑至,歷險阻,勿令橫鬼遮護,達其赤山,然后殺犬馬、衣物燒之。敬鬼神,祠天地日月星辰山川,及先大人有健名者,亦同祠以牛羊,祠畢皆燒之。[22]

另據史載鮮卑“言語習俗與烏桓同”,《宋書》亦言鮮卑人:“死則潛埋,無墳壟處所,至于葬送,皆虛設棺柩,立冢槨,生時車馬器用皆燒之以送亡者。”[23]說明鮮卑與烏桓一樣,也盛行類似的燒物、燒殉葬俗。

從考古發現中也能夠看出,燒物葬在鮮卑墓葬中非常流行。如朝陽十二臺鄉磚廠88M1、遼寧北票房身村二號墓等慕容鮮卑墓葬當中,就發現有木炭灰燼及焚燒過的痕跡[24]。內遷以后的拓跋鮮卑統治者對于燒物習俗也是一仍如舊,如磁縣灣漳北朝墓M106、茹茹公主墓和宣武帝景陵等北朝墓葬,亦有燒物熏黑墓室的現象[25]。吐谷渾作為慕容鮮卑的一支,在墓葬殉牲過程中間雜有燒物現象,顯然是對本民族喪葬傳統的延續。

此外,就燒物、燒骨以及葬馬的內涵來說,其用途應是護送亡者靈魂回歸故里。只不過依文獻所載,烏桓人死后受犬馬所護,最終靈魂會“歸乎赤山”。此處所謂之赤山即烏桓人起源之烏桓山,同理,鮮卑人死后靈魂歸依之地當為鮮卑人起源之鮮卑山。鮮卑山是鮮卑族信仰中的圣山和精神寄托之寶地,正因如此,鮮卑人每遷至一處定居,就會認定周邊一座雄渾的大山為鮮卑山,如拓跋鮮卑認定嘎仙洞所在的大興安嶺北段為其“大鮮卑山”,東部鮮卑認定之鮮卑山則指大興安嶺南段中央一帶[26]。伴隨著慕容鮮卑吐谷渾部的西遷,這一習俗也被帶到青海高原。《水經注》載“在屯皇(敦煌)東南四百里有阿步干鮮卑山東流,至金城為大河”[27]。此阿布干鮮卑山即是位于青海、河西交界處大通河源的祁連山,是定居青海之后的吐谷渾人所認定之鮮卑山[28]。之所以以阿步干鮮卑山為名,全祖望在注阿步干條時曾解釋道:“阿步干,鮮卑語也,慕容廆思其兄吐谷渾,因作《阿干之歌》,蓋胡俗稱其兄為阿步干;阿干者,阿步干之省也。 ”[27]69

因此,武威吐谷渾王族墓葬中所見焚燒車馬器用以及葬馬的傳統,應是鮮卑傳統喪葬觀念的延續,是為了護送墓主人靈魂歸依民族起源之鮮卑山。只不過吐谷渾人歸依之鮮卑山并非是東北地區的鮮卑山,而正是這批墓葬所朝向的阿步干鮮卑山,也就是祁連山。

(三)殉牲過程中的喪葬禮儀

應當說,我們現在通過考古手段所能夠見到的殉牲遺跡,只是殉牲儀式結束后所遺留下來的實物遺存,屬于整個殉牲儀式中的一小部分,更多的儀式活動是在墓葬外進行的,很少有相關實物留存,因此人們對殉牲禮儀的整體認識還相對較少。幸而我們此次發掘的數座吐谷渾墓葬,發現一些新的信息,通過與文獻記載相結合能夠讓我們對吐谷渾殉牲禮儀進行一些初步的探索。

了解吐谷渾殉牲禮儀的突破口是墓志記載。2021年發掘的馬場灘M2出土《大唐馮翊郡故太夫人墓志銘》一合。墓志在表達悲痛之情時采用了“哀慟過禮,毀膚失容”的描述,就是說吐谷渾人采取毀壞臉部肌膚來表達對逝者的哀思。這種做法顯然不符合中原禮節,在大量史籍記載中一般被稱之為“以刀剺面”,主要流行于匈奴、突厥、回鶻、粟特、女真等古代少數民族中,片治肯特、克孜爾石窟、莫高窟的壁畫也有相關圖像[29-30],此次出土的墓志中的相關記述表明,類似習俗也曾在吐谷渾民族當中流行。關于以刀剺面在殉牲儀式中的應用,《周書》在記載突厥葬禮時有一段較為詳細的描述:

死者,停尸于帳,子孫及諸親屬男女,各殺羊馬,陳于帳前,祭之。繞帳走馬七匝,一詣帳門,以刀剺面,且哭,血淚俱流,如此者七度,乃止。擇日,取亡者所乘馬及經服用之物,并尸俱焚之,收其余灰,待時而葬……葬之日,親屬設祭,及走馬剺面,如初死之儀。[31]

大體來說除了“走馬

剺面”“并尸俱焚”等細節以外,突厥葬禮與前述烏桓鮮卑葬禮有很多相似之處,其中能夠與考古信息相對應值得我們注意的是,在“殺羊馬”之后又有“繞帳走馬”的記述。似乎說明并非所有參加喪葬儀式的馬都被宰殺殉葬。我們在清理馬場灘M2時就發現類似情況,此墓墓道內有殉葬的一匹整馬和燒殉的一只牲畜(可能為馬),最多只有兩匹馬,而在墓室內卻出現了至少四套馬具。較為合理的解釋是,有多匹身著華麗鞍韉的馬參加了喪葬儀式,在儀式結束后,一部分馬匹被殺殉或燒殉;另有部分馬,僅將身著的馬具隨葬于墓室。

關于喪葬儀式中馬的形象,芝加哥普利茲克基金會藏吐蕃對馬紋鎏金銀牌飾為我們提供了較為明確的圖像。圖中兩匹馬身著華麗的馬具,背插旌旗,各由一跪坐的吐蕃貴族牽引,頭相對而立,馬的四蹄均被繩索捆綁,說明兩匹馬很可能是在喪葬儀式中殉祭的馬匹(圖8)。與考古發現相對比能夠看出,精美的馬具在武威發掘的幾座吐谷渾墓葬中皆有發現,可能是從殉馬或殯馬身上取下放入墓室隨葬的,另在慕容智墓和馬場灘M1墓道填土內還發現有長短不一的旌旗桿,這些旗桿可能是舉行喪葬儀式時馬匹身上所帶之物,在儀式結束后與馬匹一起被埋入墓道填土中。

圖8 對馬紋鎏金銀牌飾

如此我們能夠對吐谷渾人殉牲儀式進行簡單的還原,其主要流程包括:在下葬之日聚親朋到場并牽裝飾華麗的馬匹,隨后舉行以刀剺面、血淚歌哭、訟咒語、歌舞相送等喪葬儀式;再將馬匹身上的馬具取下隨葬入墓室并宰殺部分馬匹殉入墓道之中,也有將死者生前車馬器用在墓道內或墓葬外進行焚燒;最后將焚燒后的木炭、燒骨及馬匹身上的旌旗桿一同埋到墓道填土內,封閉墓葬,殉牲儀式結束。

四 武威吐谷渾墓葬殉馬習俗所體現出的差異及特點

如前文所論,武威唐代吐谷渾王族墓葬在墓道內殉牲的葬俗,與吐谷渾民族自身的生產方式以及古老的鮮卑族信仰有關,然而在墓葬中大量出現殉馬的現象,卻有其獨特的一面,值得我們進行更為深入的探討。

首先,武威吐谷渾墓葬這種整馬殉葬的形式,與東北地區慕容鮮卑墓葬中的殉馬情況并不相同。有關慕容鮮卑墓葬遺存的研究,包括宿白、馬長壽、張柏忠、陳雍、喬梁、韋正等先生皆有詳細且精彩的論述①關于慕容鮮卑墓葬遺存的考古學研究,韋正先生有詳細的綜合整理,韋正《鮮卑墓葬研究》(《考古學報》2009年第3期第349頁)。。總體而言,慕容鮮卑墓葬的分布時間集中于漢末至魏晉十六國,分布地點是以遼西為核心的東北地區。在殉牲方面“存在著以牛、馬、羊和犬為殉牲的現象,一般是肢解牲畜的頭足作象征性殉葬”[32]。

也就是說,在東北地區慕容鮮卑的傳統殉牲習俗中,流行的是以肢解的牲畜頭足作象征性殉葬,而且馬的殉葬比例相對較低,更鮮有整馬殉葬的現象。以不同時期、不同等級的慕容鮮卑墓葬為例,如科右中旗北瑪尼吐鮮卑墓葬群,包括M7、M17、M36、M41、M31五座墓葬在墓主人腰部和頭部附近,殉有羊矩骨和狗頭骨[33];北燕馮素弗夫婦墓,1號墓墓道西龕內殉有牛肋骨和腿骨,2號墓在墓室西端殉狗骨大小2具[34];安陽孝民屯晉墓154號墓棺外西北部發現有馬頭骨1個、狗頭骨1個、狗爪4只、牛腿骨1節,其余4座墓葬皆在小龕內殉葬零散的牛骨[35];朝陽北燕石室壁畫墓八寶M1殉牛腿1條[36];朝陽十二臺磚廠墓地,發現多座豎穴土坑墓,前壁有龕,內置零散牛骨[37]。無獨有偶,張國文先生在對拓跋鮮卑墓葬的殉牲習俗進行了詳細梳理以后也得出了類似結論,早中期拓跋鮮卑墓葬的殉牲情況也是以殉葬動物的頭、蹄、距骨為主,馬的殉葬比例不高,至北魏時期則多以陶質模型代替動物實體殉葬,更少有整馬殉葬[38]。

由此來說,武威吐谷渾墓葬當中大量出現的整馬殉葬情況,與鮮卑族的傳統殉牲習俗存在著差異,表現出本民族在殉牲習俗上的一些特點。當然這種殉葬整馬的習慣并非為吐谷渾所特有,其在整個內亞草原民族當中有一定的共性[39],因此從宏觀的時代背景來說,吐谷渾類似習俗顯然是受到整個內亞草原民族文化的影響。但如果從吐谷渾民族發展史的細節入手,大致能夠判斷,對吐谷渾喪葬習俗產生較大影響的主要包括以下三類民族:一為吐谷渾西遷過程中吸納融合的西北諸羌族;二為河南道建立以后與吐谷渾交往密切的西域諸胡族;三為與吐谷渾國山水相接的吐蕃民族(或可稱吐蕃屬民族)。

以羌族而言,吐谷渾國本就是在“兼并氐羌地區數千里”的基礎上建立的,因此吐谷渾人與西北雜羌具有不可分割的聯系。吐谷渾二代首領吐延即為昂城羌酋所刺,三代首領葉延建國之白蘭地區,亦為白蘭羌人所據之地,因此在史籍所載的吐谷渾民族姓氏當中,氐羌姓氏占有較大的比例[40],甚至可以說吐谷渾民族本身,就是鮮卑族在吸收融合西北地區氐羌民族的基礎上產生的。但是從殉牲習俗上來說,以目前學界較為認同可歸屬為羌族的考古學文化——四壩文化、卡約文化和白蘭羌族之諾木洪文化為例,其墓葬殉牲中還是以殉葬羊、牛、馬等牲畜的頭骨和肢骨為主,很少有整馬殉葬的情況出現。即便是將視野放大,西北地區齊家、辛店、寺洼、沙井等考古學文化也大都是延續當地頭蹄殉葬的習俗,且馬的殉葬比例不高,更少有整馬殉葬①關于夏商周時期西北地區考古學文化的殉牲情況,可參見包曙光《中國北方地區夏至戰國時期的殉牲研究》,吉林大學博士學位論文,2014年。。

與西北氐羌不同,在墓葬內殉葬整馬的形式,在以突厥為代表的阿爾泰語系北方草原民族中卻頗為盛行。鑒于吐谷渾自河南道建立以后與西域諸民族之間存在較為頻繁的往來,因此吐谷渾本民族殉牲習俗,在一定程度上應當是受到了北方草原民族的影響。但是考慮到與吐谷渾更為親密的吐蕃也很早就存在殉葬整馬的傳統,而且從武威以及青海地區吐谷渾墓葬的其他方面能夠看出,吐蕃對吐谷渾的喪葬習俗產生了較為強烈的影響。因此我們認為,吐谷渾獨特的殉牲習俗是其在延續鮮卑族傳統的基礎上,受到多方面影響而逐漸形成的,其中吐蕃對吐谷渾所產生的影響顯得尤為重要。

五 吐蕃殉馬傳統對吐谷渾殉牲習俗所產生的影響

有關吐谷渾墓葬的殉馬問題,許新國先生早年在探討都蘭吐谷渾墓葬與西藏山南、藏北地區的吐蕃墓時即已提出,“殉牲習俗兩地都有發現,特別是殉完整的馬兩地驚人的一致”[41],說明兩個民族墓葬在葬馬形式上存在一定程度的相似性。

關于吐蕃民族的殉馬習俗,學界已有較為充分的討論。總體而言,西藏高原在史前時期,以馬作為獻祭殺殉的習俗就已經開始流行,在拉薩曲貢遺址晚期遺存中,即發現有殉葬整馬的祭祀遺跡(J2)[42]。至前吐蕃時期(吐蕃部落聯盟時期),動物殉葬習俗開始出現變化,特以西藏西部的羊同地區為代表,受到西藏本土起源的本教喪葬儀軌的影響,此時墓葬通常會在墓室內外設置專門的“腰坑”、殉葬坑等殉葬區域,有規律地殉葬動物頭骨或整只動物,其中就有整馬殉葬[43]。如曲踏2014M2正對墓室入口隨葬一匹整馬;曲踏2014M4墓室地面左側放置一匹整馬[44];故如甲木2012M4墓上動物祭祀遺址殉祭整馬一匹[45]。至吐蕃王朝時期,延續此前的本教葬俗,馬匹殉葬開始占據較為核心的地位,并有一種固定的形式。《隋書》載:“其(吐蕃)葬必集親賓,殺馬動至數十匹。”[46]根據霍巍先生的研究可知,吐蕃王朝時期殉葬馬匹時一般會以整馬為主且多在墓葬前的殉馬坑,也有些在墓葬封土、墓道及墓室內。如乃東縣切龍則木墓群在G組1號墓前發現兩座殉馬坑,殉葬整馬8匹;查鄔崗墓地發現殉馬坑數十座,坑內各殉整馬1匹;朗縣列山墓地殉葬坑K25內殉葬整馬9匹[47]。

總之,在西藏本土的本教喪葬儀軌當中,以活人獻祭和以馬殉牲是最為核心也最為突出的。敦煌古藏文寫卷所記述的本教喪葬儀軌中,就有殉葬“香馬”“大寶馬”“小寶馬”等的相關記述[48],可以說馬在吐蕃葬禮中占有極為重要的地位。從內涵及功能上來講,吐蕃墓葬中殉葬馬匹的作用主要包括以下幾點:其一,它能夠作為死者的坐騎,為死者引路抵達“極樂世界”;其二,馬能夠作為死者的替身,護佑死者不受地下精靈傷害;其三,葬馬是為了給死者提供來世之牲畜[49]。

吐谷渾作為吐蕃在青藏高原之上的近鄰,在葬俗方面受到吐蕃的影響,自屬情理之中。從文獻及考古材料來看,吐谷渾和吐蕃兩個民族之間長時間存在著較為密切的往來,即便是諾曷缽663年逃往涼州之前,兩民族之間相互影響、聯姻的情況就已非常常見。

《新唐書·吐蕃傳上》載咸亨三年(672),吐蕃大臣論仲琮入朝唐朝時,唐高宗曾指責其“吐谷渾與吐蕃本甥舅國,素和貴叛其主,吐蕃任之,奪其土地”[50],高宗既言在吐谷渾滅亡前,兩國“本甥舅國”,這從側面說明,吐谷渾與吐蕃之間的和親很可能在松贊干布去世的650年之前就已開始了。藏文典籍《賢者喜宴》亦載,松贊干布之子恭松恭贊曾迎娶吐谷渾蒙潔墀噶為妃[51],《藏王世系明鑒》同樣記載此事,云松贊干布之孫莽論莽贊的母親為吐谷渾公主[52]。除和親以外,《西藏王臣記》還曾載松贊干布曾祖父時期,吐蕃王子為吐谷渾王治療眼疾。

在吐蕃王朝強大之后,其擴張的雄心逐漸顯露,表現為對吐谷渾國的連年爭戰。638年,松贊干布即借口吐谷渾破壞吐蕃向唐朝的請婚,出兵青海。649年,“吐蕃聞突厥、吐谷渾皆尚(唐)公主”產生不滿再度發兵,“吐谷渾不能支,遁于青海之北,民畜多為吐蕃所掠”[53]。敦煌本吐蕃歷史文書中甚至宣稱此次戰爭吐蕃“首次將吐谷渾人收歸轄下”[54]。656年吐蕃大相噶爾·東贊擊破與吐谷渾國關系密切的白蘭殘部,為進一步攻擊吐谷渾本部打下基礎。也正因如此,史學界曾有人提出吐谷渾在663年徹底滅亡以前,已經在吐蕃強勢的攻擊下分為兩支:西支以鄯善為中心,首領可能為伏允次子尊王,親吐蕃;東支以諾曷缽為可汗,親唐[55]。此說現在看來似乎缺乏堅實的依據,但總體而言,在663年以前吐蕃對吐谷渾的影響已體現的非常明顯。敦煌本吐蕃歷史文書P.T.1288《大事記年》中,對于663年之前幾年吐蕃兩國之間的關系有更為詳細的記述:

……贊普墀松贊巡臨北方,吐谷渾與漢屬之……與吐谷渾二地納賦。

及至羊年(659),贊普駐于“札”之鹿苑,大論東贊前往吐谷渾(阿豺)。

及至猴年(660),贊普駐于墨竹·吉介。大論東贊(仍)在吐谷渾。是為一年。

及至雞年(661),贊普駐于美爾蓋。大論東贊在吐谷渾。是為一年。

及至豬年(663),贊普駐于“南木東”,大論東贊在吐谷渾境。是為一年。[56]

應當說,在663年諾曷缽逃往涼州之前,吐谷渾尚屬獨立國家,但此時的吐蕃大論祿東贊卻能夠帶兵長期在吐谷渾地活動,吐蕃對吐谷渾所產生的強烈影響,甚至可以說是間接統領,已不言而喻。

如此反觀青海地區吐谷渾墓葬中的相關殉牲情況,能夠明顯看出,其在很大程度上受到吐蕃喪葬習俗的影響。如都蘭熱水一號墓、2018血渭一號墓在墓前、墓道以及封土內設置殉葬坑的傳統,以及整馬殉葬的情況,與吐蕃民族的殉牲形式非常相似;烏蘭泉溝一號墓墓前的殉人,則與吐蕃君長首領以“共命人”殉葬的習俗相關[57]。武威這批墓葬的墓主人作為663年以后遷入唐境的吐谷渾人,已經有很多方面長期受到吐蕃文化影響,在墓道內殉葬整馬,也與吐蕃墓葬頗為相似。因此我們認為,武威唐代吐谷渾王族墓葬當中殉葬整馬,在很大程度上應是受到吐蕃喪葬習俗的影響。

六 小結

通過以上論述能夠看出,武威地區唐代吐谷渾王族墓葬的殉牲習俗,以殉馬為主,既有整馬殉葬,也有鮮卑族特殊的燒葬傳統,還有“毀膚失容”等喪葬禮儀活動。在殉牲內涵上體現出鮮卑族“祀畢皆燒之”和“魂歸鮮卑山”的信仰傳統;在整馬殉葬的形式上,又受到吐蕃殉牲的影響。殉牲位置則是唐墓中常見的長斜坡墓道。也就是說,該墓群的殉牲具有很強的融合性,是在典型的中原式唐墓中,以吐蕃民族殉葬整馬的埋葬形式,來表達吐谷渾民族所特有的喪葬信仰。僅從墓道殉牲中,就能夠看到吐谷渾、吐蕃、漢等不同民族文化的融合與交流,這一情況無疑是對中華民族共同體意識的物化體現,是從實物端對中華文明“多元”與“統一”概念的完美詮釋,這種多元文化融合交匯的基本面,也是我們探討武威地區唐代吐谷渾王族墓葬群的基本抓手。