1912年,泰坦尼克號在中國的“沉沒”

1912年4月14日23時40分左右,英國體積最龐大、設施最豪華的郵輪——泰坦尼克號,在駛往美國紐約的首航途中,與一座冰山相撞,造成右舷船艏至船舯部破裂,5座水密艙進水。次日凌晨2時20分左右,泰坦尼克號船體斷裂成兩截后沉入大西洋底。2224名船員及乘客中,逾1500人喪生,生還者僅710人。

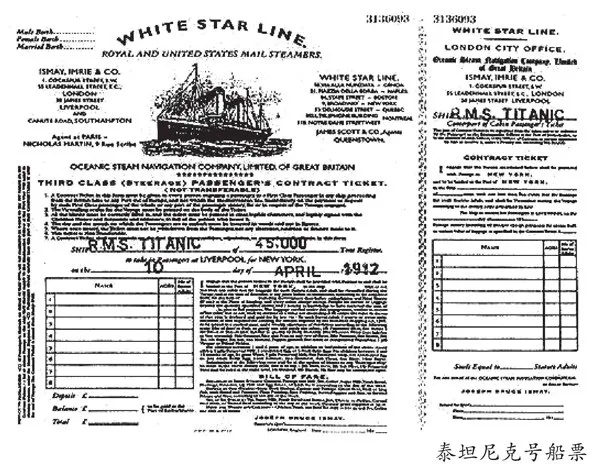

借助與西方通訊社的合作,萬里之外的中國《申報》幾乎與西方媒體同步報道了這次海難,雖然4月17日的首條電訊,僅僅47字:

有汽船兩艘,俱接白星汽船鐵唐里克號之無線電音,謂該船與冰山互撞,現將沉沒,船中女子已入救生艇。(柏林)

這條電訊的內容,只是白星航運公司發布的諸多版本之一。而這個版本最值得注意的是“船中女子已入救生艇”這句話,正是這句并不太符合事實的報道,讓“鐵唐里克號”的沉沒一進入中文世界,就呈現出了巨大災難與道德高標的雙重特性。

4月18日,《申報》又綜合英國路透社電等外媒報道,編譯成《英國大商船遭難詳記》一文。有意思的是,時隔一日,Titanic又被譯成“鐵臺里克”。該文詳列鐵臺里克號的建造費用、保險金額、所載物品,以及頭等艙旅客個人行李損失情況。在述及人員傷亡時,該文重復了昨日報道的重點:

十五日晚九時,該公司宣布謂,該船傷人甚眾。據卡配西亞汽船報告,彼船駛抵遇災之處,僅見小艇及該船碎木漂流水面,逆料船中搭客二千二百人,獲救者不過六百七十五人,以婦孺居多。

其實在這篇報道中,事實已經出現了某些歧義,如“晚間九時紐約白星公司事務所前,群人圍立如堵,及聞辦事人聲稱,除頭二等搭客外,余人安危均未得悉”。兩相對照,獲救者“以婦孺居多”似乎僅限于“頭二等搭客”。

但在1912年時,媒體報道與評論都將視線聚集于“英勇的自我犧牲和忠于職守”這種“更好時代的象征”。《申報》也不例外,4月19日轉譯外電評論,“鐵臺里克船上之辦事人,異常可敬,蓋當事危之際,照料婦孺登救生艇,然后船長及多數之辦事員,均與船同盡”,基本上為沉船的報道定下了基調。

4月20日、21日《申報》刊載的《再紀英國大商船遇難詳情》是1912年該報關于“鐵臺里克號”最詳細的報道,因為摘譯《字林報》等英文報紙轉錄的生還者回憶,遠比路透社電的簡明直接要生動得多。下面這兩段文字可謂感人至深:

數分鐘內,見艇覆已揭去,船員靜立其旁,預備卸下,于是始知必遇重大危機。樓下之搭客亦紛擁而上,船長乃發命曰:男客悉由艇旁退后,女客悉退至下層甲板。男客聞令寂靜退立,或身倚鐵欄,或行于甲板之上。旋見卸下之艇皆落至下層甲板,婦女皆安然入艇。惟有數婦人因不忍離其良人,堅不肯行,亦有被人在其良人之側拖擁入艇者。然并未見紊亂秩序及爭先入艇之舉動,亦未聞唏噓啜泣者。夫諸人雖知頃刻之間咸將投身海內,反借救生別以存萬一之希望,而仍能鎮定如恒,不稍驚亂,亦可奇也。運載婦孺之艇既隱沒于蒼茫黑空之中,乃又下命令男子入艇,諸人亦安然而入。

婦女一擁而上,男子乃退至一旁,嚴守先女后男之例。船員皆握手槍以防擾亂。及最后之艇離船后,大餐室內樂聲大作,群奏《上帝將近爾身》之曲。

這些畫面都是后來“泰坦尼克敘事”中的經典場景,構成了表彰“自我犧牲與忠于職守”的主流公眾態度。

接下來的報道中,類似的事例越來越多。

然而《申報》還是保留了外電報道中較為復雜的敘事成分:

鐵臺里克號遇難時之情狀,傳說紛紜,莫衷一是。或謂頗為鎮靜,或謂秩序極亂。內有數客因爭欲入艇,幾將發狂。戈登夫人最后入艇,據稱船上之客有欲奔躍入艇內者,為船長以手槍驅回,轟倒數人,秩序始復。艇將離船,尚有一人意圖躍入,即遭擊斃,墮尸艇中。

有華人六名,潛伏于救生艇底,直至諸艇升至卡配西亞號后,始經人尋出。內有二人因搭客疊坐其上,壓爛而斃。(4月21日)

后世研究者細讀這些文字,可以解讀出“頗為鎮靜”似乎限于頭等艙與二等艙,而“秩序極亂”則指向三等艙與外國搭客。尤其描寫兩名華人“壓爛而斃”,而原文不過是“壓死”,從中似乎能看出《申報》“跟隨英國人視角”的自我貶抑傾向。

然而,1912年的《申報》及其讀者,應該還沒有質疑西方媒體與公眾“種族主義想象力”的自覺。相反,在共和之聲響徹全國的當口,媒體的重要任務是“養成共和國民之人格”,而不是去懷疑一個災難面前的人性神話。

那個經典的問題或許就是那時提出來的:“你媽和我掉進水里,你會救哪一個?”

它假設了男性一定有施救的能力,女性一定要依靠男性拯救——在這兩個不言自明的前提之下,給出了一個兩難選擇。

這就是20世紀初“文明社會”想象中的“鐵達尼號精神”。

(摘自九州出版社《元周記》)