桂林抗戰(zhàn)音樂文化研究

魏 艷 郭彥玲

1931年九一八事變后,隨著抗日戰(zhàn)爭形勢的逐漸高漲,文化界人士紛紛利用文化藝術這一特殊武器,通過各種藝術展演、宣傳、群眾歌詠活動等方式,鼓舞、團結和組織民眾,為抗戰(zhàn)和民族解放做出了極大努力和貢獻,由此形成了中國“抗戰(zhàn)文化”的獨特現象。抗戰(zhàn)音樂研究是抗戰(zhàn)文化研究的重要組成部分,桂林抗戰(zhàn)音樂是中國抗戰(zhàn)音樂史上重要的一頁。至1944年11月,即湘桂大撤退前的六年間,在中國共產黨抗日民族統一戰(zhàn)線方針和文藝策略的有力推動下,桂林發(fā)展為中國抗戰(zhàn)大后方的文化中心之一,形成抗戰(zhàn)文化“北有延安”“南有桂林”的獨特文化景象[1],在桂林抗戰(zhàn)文學、戲劇、美術、音樂等方面的豐富成果中,抗戰(zhàn)音樂以其多方面的成就與影響,彰顯出國統區(qū)進步文藝運動的重要成就。桂林抗戰(zhàn)音樂以群眾救亡歌詠運動的繁榮發(fā)展和抗戰(zhàn)音樂文化的豐富多元為特征,展現了桂林抗戰(zhàn)音樂文化的獨特軌跡,是對上海、武漢等地區(qū)抗戰(zhàn)音樂文化的拓展,其規(guī)模浩大、歷時長久、影響廣泛。

一、桂林文化城的形成

桂林抗戰(zhàn)文化形成和發(fā)展具有極為特殊的歷史背景和文化背景。在中國共產黨抗日民族統一戰(zhàn)線工作領導下,桂林以其開明進步的文化氛圍吸引全國文化名人云集,由中共領導或受共產黨影響的大批進步文化團體和文化人士紛至沓來,有力地推動了桂林在新聞、出版、文學、戲劇、教育、音樂與美術等方面的長足發(fā)展。全國文化名人云集桂林,蔚為壯觀。他們的到來不僅壯大了桂林抗戰(zhàn)文化隊伍,也帶來了不同地域、特色與風格的藝術文化,促進了桂林抗戰(zhàn)文化的繁榮與發(fā)展,推動了桂林文化城以抗戰(zhàn)文藝為主要特征的文藝發(fā)展。尤其是抗戰(zhàn)音樂家的涌入,掀起了桂林群眾救亡歌詠運動的高潮。

桂林具有良好的抗戰(zhàn)文化基礎。由于全國抗日救亡運動的影響,抗戰(zhàn)初期桂林也積累了新音樂文化的成果,以群眾救亡歌詠為代表的抗戰(zhàn)音樂,已經在桂林的音樂活動中占有較為突出的地位。1937年冬,桂林專業(yè)音樂界聯合成立“抗戰(zhàn)歌詠團”,舉辦了規(guī)模盛大的“火炬歌詠大會”,高唱冼星海《救國軍歌》、麥新《大刀進行曲》等,萬眾歌聲中閃爍著熊熊火炬,在桂林轟動一時。

1938年5月,桂林救亡戲劇活動已經十分活躍,《八百壯士》《放下你的鞭子》等劇目幾乎每日都在上演。1938年11月后,來桂林的文化人士開始增多,戲劇家歐陽予倩、田漢等到達桂林之后,進一步推動抗戰(zhàn)戲劇的排演,刊物、劇評的繁榮,使得桂林成為西南大后方的戲劇中心。這一時期,各類藝術活動蓬勃發(fā)展,美術運動、救亡音樂運動高潮不斷,萬人歌詠大會、街頭劇、音樂會演出十分活躍。根據資料統計,1937年初至1944年11月桂林淪陷,在桂林的文藝演出團體達64個[2]。

抗戰(zhàn)以后至桂林文化城形成期間,桂林的文化出版事業(yè)日趨繁榮,報刊、書店和出版社數量激增,據不完全統計,書店、出版社達到1879家,印刷廠109家。桂林的進步書店和出版社,都是在中共的直接領導或影響下進行工作。這些出版社和書店大量出版和發(fā)行進步書籍,其中,出版的文藝專著達到1000多種,這些書籍宣傳抗戰(zhàn),深受讀者歡迎。書刊出版業(yè)的發(fā)展,也帶動了各類雜志刊行近200種之多,如《文藝雜志》《戰(zhàn)時藝術》《文學創(chuàng)作》《音樂與美術》《新音樂》等,一般報刊的發(fā)行量可達到2000-3000份,有的甚至達到10000多份。[3]

二、中國共產黨的統戰(zhàn)方針與文藝政策

抗日戰(zhàn)爭進入相持階段后,國統區(qū)進步文化活動受到阻礙。中國共產黨的抗日民族統一戰(zhàn)線策略方針及其對于社會各界統戰(zhàn)工作的有效實施,奠定了桂林文化城開明的政治、文化氛圍,對桂林文化城的形成與發(fā)展產生了重要的影響。

桂林是中國共產黨統戰(zhàn)工作的重心。1938年 11月,八路軍桂林辦事處(以下簡稱 “八辦”)成立,作為中共南方各支部的領導機關,“八辦”通過團結文化界人士,領導教育、新聞、出版與文藝團體的進步人士,積極推動了抗戰(zhàn)文化的發(fā)展。周恩來先后三次到桂林,親臨八路軍桂林辦事處,具體部署桂林的統戰(zhàn)活動和抗戰(zhàn)文化活動。桂林能夠發(fā)展成為全國著名的“文化城”,“是由于周恩來總理實行中國共產黨的抗日民族統一戰(zhàn)線的結果。”[4]

中國共產黨在各個文化機構和組織廣泛開展統戰(zhàn)工作。當時的很多知名文化機構,如《救亡日報》、《新音樂》、生活書店、新安旅行團、抗敵演劇隊、新中國劇社、廣西地方建設干部學校等,都有中共的地下組織或秘密黨員參與工作。中共“八辦”領導的《救亡日報》( 桂林版)。對于桂林抗戰(zhàn)音樂文化的發(fā)展起到了較為重要的推動作用,它及時報道桂林及其他地區(qū)的抗戰(zhàn)音樂活動,發(fā)表音樂評論,正確引導桂林音樂界的思想言論,宣傳和發(fā)表延安與國統區(qū)的抗戰(zhàn)音樂作品,推動群眾歌詠發(fā)展,普及了新音樂,也團結了各界人士,鞏固了音樂界的抗日民族統一戰(zhàn)線。由于中共的統戰(zhàn)工作和桂系進步的政治態(tài)度,桂林局所轄的藝術團體和部門中,如國防藝術社音樂部、廣西省立藝術館等也成為抗日統一戰(zhàn)線陣營中的重要力量,它們雖然隸屬于桂系的重要藝術部門,但其負責人大部分都與中共有聯系或是新音樂工作者。

抗日戰(zhàn)爭進入艱苦的相持階段以后,以救亡抗日為主要內容、以群眾歌詠運動為代表的“新音樂”應當怎樣提高、怎樣發(fā)展,音樂界陷入了一定的困惑和紛爭。1939年5月,周恩來同志發(fā)表《二期抗戰(zhàn)的重心》,音樂界中共黨員和左翼人士對前期抗戰(zhàn)音樂進行了認真總結,并對二期抗戰(zhàn)音樂提出了“加強領導、嚴密組織、培訓干部、提高質量、深入生活”等工作目標。中共組織直接領導、編輯出版的桂版《新音樂》《每月新歌選》月刊等連續(xù)發(fā)表有關新音樂的文章,引發(fā)有關新音樂的深入討論。

1939年10月,周恩來部署的統戰(zhàn)工作之一——中華全國文藝界抗敵協會桂林分會在桂林(簡稱“文協桂林分會”)隆重成立,“文協桂林分會”是桂林文化界文藝團體的核心和桂林文藝界統一戰(zhàn)線的標志。在文藝界統一戰(zhàn)線的影響下,音樂界相繼成立了“桂林音樂協會”“桂林音樂界聯誼會”“新音樂社桂林分社”“國防藝術社音樂部”“廣西省立藝術館音樂部”等社團和組織,這些音樂團體及其成員,包括了共產黨領導的文藝隊伍、桂系政府部門,以及廣大愛國民主文藝家和群眾文藝工作者,充分體現了音樂界“廣泛的民族統一戰(zhàn)線”。

三、抗戰(zhàn)時期的桂林音樂社團

桂林逐漸發(fā)展為南方抗日救亡文化活動的中心,大批音樂家聚居桂林開展音樂活動,組織音樂社團,外地抗戰(zhàn)藝術團體也陸續(xù)來到桂林。桂林音樂社團發(fā)展到近五十個,其數量之多,開展抗戰(zhàn)音樂活動之頻繁,居于各地之首。當時桂林的主要報刊,幾乎每周都報道桂林抗戰(zhàn)音樂社團的音樂活動。桂林音樂社團通過專業(yè)音樂演出、音樂培訓、創(chuàng)辦音樂刊物和出版抗戰(zhàn)歌曲,參與、支持和協助開展群眾救亡歌詠活動等多種方式,有力地推動了桂林抗戰(zhàn)音樂運動的開展。1937年初抗日戰(zhàn)爭全面爆發(fā),至1944年11月桂林淪陷,桂林舉行專業(yè)性音樂會106次,歌劇、舞劇演出達14場[5]。桂林的音樂社團有三種類型,第一類是中國共產黨領導下建立的新音樂社,第二類是由音樂家組建的專業(yè)音樂社團,第三類是分散在大量綜合性藝術團體的音樂組。

1.新音樂社

新音樂社是在中國共產黨領導下成立的音樂團體,其具體工作是出版刊物,組織群眾歌詠活動,開辦音樂教育機構(業(yè)余的)與進行統戰(zhàn)工作[6]。1938 年武漢淪陷后,抗日救亡歌詠運動在國民黨政府壓制下出現了令人窒息的狀況,為組織國統區(qū)新音樂工作者,推動國統區(qū)進步音樂活動的開展,1939年10月15日,在重慶文委黨組織的領導下,成立了新音樂社,李凌、趙沨為主要負責人。新音樂社正式成立后,在桂林、昆明等多個地區(qū)相繼成立了分社,桂林分社由郭可諏、甄伯蔚負責。新音樂社活躍的第一個時期是1939年到1944年中期,活動中心是重慶與桂林,主要工作是辦刊和統戰(zhàn),重點是推進抗日救亡歌詠運動的展開。桂林文化城的特殊政治文化背景,以及繁榮發(fā)展的抗戰(zhàn)文化,為新音樂社提供了從事進步文化活動的較大空間。無論是國統區(qū)當局建立的音樂教育機構的師生和音樂團體、文藝團體成員,還是抗戰(zhàn)歌詠組織,都成為新音樂社聯絡和給予支持的對象[7]。

新音樂社是我國近現代音樂史上的一個十分重要的音樂社團,最主要成就之一是創(chuàng)辦了《新音樂》刊物,并使其成為社團發(fā)表、傳播抗戰(zhàn)音樂的根據地,以及發(fā)起、聯絡成員的重要渠道。新音樂社1940年1月創(chuàng)刊《新音樂》月刊,在重慶編輯,由桂林立體出版社出版。《新音樂》是一個綜合性刊物,其特點是關注和反映社會現實,將辦刊與民族危亡緊緊地聯系在一起,刊登的歌曲創(chuàng)作和音樂理論,通俗易懂,非常適合青年學生及一般音樂愛好者的學習需要,受到普遍歡迎。作為“提供歌曲及展開音樂理論探討的基地”,《新音樂》一度發(fā)行高達三萬份,成為當時國統區(qū)內銷售數量最多、影響最大的音樂雜志[8]。

新音樂社桂林分社是抗戰(zhàn)中期在桂林推動新音樂運動最為有力的組織。《新音樂》月刊在桂林文化城的創(chuàng)辦與發(fā)展,為抗戰(zhàn)時期“新音樂社”音樂社團的發(fā)展,以及國統區(qū)“新音樂運動”的發(fā)展提供了重要的支持,并為桂林文化城新音樂發(fā)展指引了方向。為了結合當時共產黨對國統區(qū)工作的要求,《新音樂》自五卷一期起,增強了對新音樂運動的評論,創(chuàng)辦“音樂通訊學校”,在各地建立了二百多個“研究小組”,進行音樂函授教育,擴大了新音樂運動的活動范圍與影響。桂林新音樂社還創(chuàng)辦《每月新歌選》、《音樂知識》,編輯出版了其他音樂書籍。通過音樂刊物,總結音樂運動實踐經驗,介紹音樂理論知識和抗戰(zhàn)歌曲,交流各地的新音樂運動情況,使桂林成為大后方新音樂運動的又一重要發(fā)展基地[9]。

2.專業(yè)音樂社團

桂林文化城匯聚了大量專業(yè)音樂工作者,組織了各種專業(yè)音樂團體,比較有影響的是國防藝術社音樂部、廣西省立藝術館音樂部、廣西音樂會、新中國劇社歌詠隊等,這些專業(yè)音樂團體,通過舉辦音樂會,參與和開展群眾救亡歌詠運動,出版音樂期刊,宣傳抗戰(zhàn)歌曲,為桂林抗戰(zhàn)音樂發(fā)展做出了重要貢獻。

廣西音樂會是抗戰(zhàn)時期桂林抗戰(zhàn)最活躍、最重要的音樂組織,是廣西最早成立的音樂學術及演出團體。1935年12月滿謙子等人在南寧創(chuàng)立該會,著名音樂家吳伯超、陸華柏曾任理事。1939年初,為適應蓬勃發(fā)展的救亡音樂運動,廣西音樂會下設大合唱隊、兒童合唱隊,以及廣西藝術師資訓練班學生合唱隊,滿謙子、吳伯超、陸華柏等專業(yè)音樂家分別予以指導,該社團因此具有較高的專業(yè)水平。

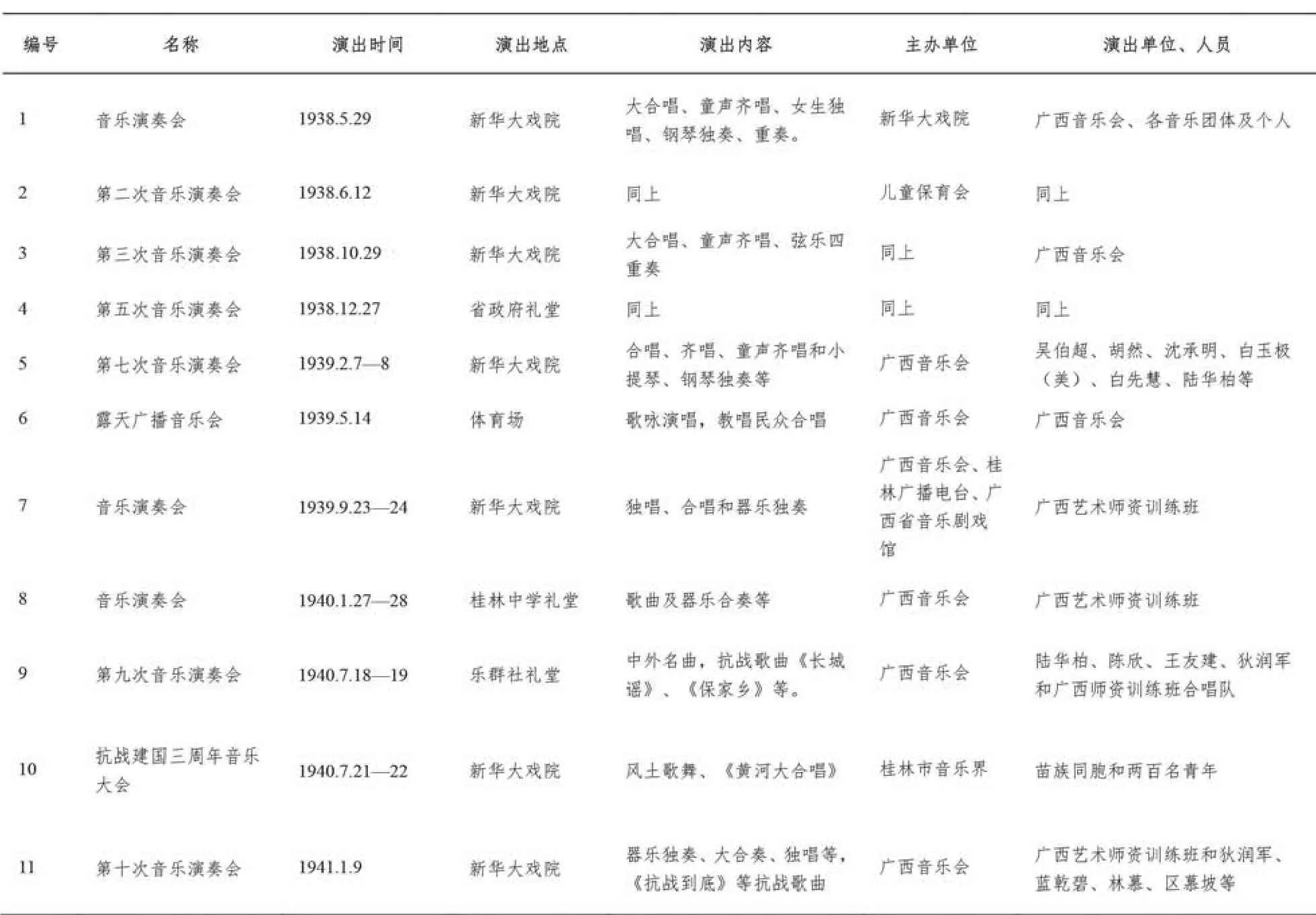

廣西音樂會團結大批來桂林音樂家,通過舉辦專業(yè)音樂會,組織歌詠,出版音樂期刊等活動,為推動抗戰(zhàn)音樂發(fā)展、普及音樂文化等做出了多方面的努力和成就。廣西音樂會舉辦過十余次專業(yè)演出活動,形式多樣,專業(yè)性、藝術性和時代性較強,在音樂團體中居首位,屢屢引起音樂界乃至整個文化界的重視。許多旅桂著名音樂家參加廣西音樂會的演出,在傳播抗戰(zhàn)歌聲,激發(fā)抗戰(zhàn)熱情方面,做了許多有影響的工作。廣西音樂會舉辦的音樂演奏會曾轟動一時,如1938年11月27日的第五次演奏會,到會聽眾達1500余人。演奏會節(jié)目以專業(yè)水平較高的抗戰(zhàn)歌曲為主,如黃自《旗正飄飄》《抗敵歌》、吳伯超《沖鋒歌》《暮色》等合唱歌曲。《廣西日報》(11月29日 )報道這次演奏會上的抗戰(zhàn)歌曲:“慷慨激昂,頗能激發(fā)抗敵情緒”[10]。

3.其他文藝團體

桂林文化城時期,除桂林本地建立的藝術團體外,一些在淪陷區(qū)的文藝、音樂團體也轉移到桂林開展抗戰(zhàn)音樂活動,為桂林抗戰(zhàn)音樂和新音樂發(fā)展做出了貢獻。這些文藝團體大多兼有音樂表演和歌詠演出,其成員中不少具有專業(yè)音樂能力,如抗敵演劇隊、新中國劇社、前鋒劇社吧、新安旅行團等。其中,影響較大的是初建于武漢的國民政府軍委會政治部所屬的抗敵演劇隊。1938年至1940年間,抗宣一隊、抗宣九隊、抗宣四隊等先后到達桂林,演劇隊成員專業(yè)音樂能力強,參與歌劇、大合唱和合唱、歌舞的創(chuàng)作演出,傳播了延安地區(qū)的音樂創(chuàng)作,為桂林文化城的抗戰(zhàn)音樂文化增添了解放區(qū)音樂色彩。

廣西音樂會組織、參與的音樂會(摘錄)[11]

“抗宣一隊”在桂林的歌劇表演活動具有較為重要的影響。為適應國統區(qū)的特殊政治文化環(huán)境,演劇隊對來自延安的歌劇進行了必要的再創(chuàng)造,加入并將其改編為歌舞戲劇形式,增添了作品的戲劇性和藝術感染力。該隊改編演出的“音樂造型”《黃河大合唱》、新型歌舞《生產三部曲》,以及冼星海、李凌民間歌舞《新年大合唱》等,頗受群眾歡迎,演出普遍反響強烈。“軍民合作”“抗戰(zhàn)勝利”的歌聲唱響漓江,桂林文化城仿佛成了抗日根據地和解放區(qū)。“抗宣一隊”排演的冼星海新歌劇《軍民進行曲》獲得了巨大成功,1944年5月舉行的“西南劇展”期間,《軍民進行曲》演出十二場,每場觀眾達萬人以上,轟動桂林和整個大西南,后赴南洋演出,影響廣及國內外。

四、桂林抗日群眾救亡歌詠活動

桂林抗戰(zhàn)音樂運動的蓬勃發(fā)展,與桂林地區(qū)的新音樂文化發(fā)展有著密切的聯系。桂林抗戰(zhàn)音樂以群眾歌詠活動為主要形式,宣傳抗戰(zhàn)為主題,通過廣泛開展抗戰(zhàn)歌詠活動和音樂表演活動,展現桂林抗戰(zhàn)文化的獨特軌跡。桂林的群眾歌詠活動活躍于1938至1940年間,持續(xù)活動于抗戰(zhàn)期間,1944 年伴隨著西南劇展的勝利召開再次興盛,在湘桂大撤退后停止。據統計,1937年初至1944年11月桂林淪陷,桂林群眾性歌詠集會和文藝演出達到185次。[12]

1.桂林群眾抗日救亡歌詠活動的興起

抗日戰(zhàn)爭全面爆發(fā)以后,由于全國救亡運動的開展和上海救亡歌詠運動的影響,抗戰(zhàn)音樂已經開始在桂林的音樂活動中占據較為重要的地位。各類歌詠團體的建立和學生歌詠組織的活動,奠定了桂林群眾歌詠活動的基礎。1937年至1938年10月,桂林先后建立和出現了“廣西音樂會”“國防藝術社音樂部” “廣西抗戰(zhàn)歌詠團”等音樂團體,初步開展了抗戰(zhàn)音樂活動和新音樂的普及,報刊開始登載抗戰(zhàn)音樂理論和歌曲,救亡歌曲已經在桂林群眾音樂生活中開始占有了較為突出的地位。桂林市各學校成立的學生歌詠團隊“桂林學生抗日救國會”“桂林初中歌詠團”作為青年學生歌詠活動的中堅力量帶動全校師生開展抗戰(zhàn)歌詠運動,積極宣傳抗戰(zhàn),普及抗戰(zhàn)歌詠活動。桂林文化城時期,隨著專業(yè)音樂社團和業(yè)余群眾歌詠組織的陸續(xù)建立,以及外地藝術團體陸續(xù)來桂為群眾歌詠活動注入了新的活力,群眾救亡歌詠運動得到更為廣泛的開展。

“廣西抗戰(zhàn)歌詠團”規(guī)模最為龐大,由國防藝術社音樂部與“樂群社”聯合成立,共征集集體團員21個單位,團員達5700余人。歌詠團集合了桂林大部分音樂專業(yè)人才,設教導委員會,派音樂專業(yè)人才訓練團員。多次舉辦“短期訓練班”,為開展群眾歌詠活動培養(yǎng)了一批音樂骨干。“廣西抗戰(zhàn)歌詠團”先后舉行過“三千人大合唱”“萬人火炬公唱大會”等大型群眾抗戰(zhàn)歌詠活動,推動了群眾救亡歌詠在桂林的興起和發(fā)展,這些歌詠活動在整個西南地區(qū)也產生了一定的影響。1938年1月8日在市公共體育場舉行的“萬人火炬公唱大會”最有影響, 抗戰(zhàn)歌詠團以及桂林女中等多所學校全體師生及數千市民參與,歌詠隊高唱冼星海《保衛(wèi)祖國》《救國軍歌》、陸華柏《戰(zhàn)!戰(zhàn)!戰(zhàn)!》等抗戰(zhàn)歌曲,游行行列達數華里。萬眾歌聲與熊熊火炬聲光交匯,震動桂林。這是抗戰(zhàn)以來桂林第一次大規(guī)模群眾歌詠集會,歌詠團演唱的群眾歌曲受到大眾歡迎,“香港某制片公司特攝成聲片至各地放映,短時間內桂林幾乎所有小孩、士兵都唱抗戰(zhàn)歌詠團的歌”[13],歌詠大會對群眾歌詠的廣泛宣傳成效卓著,新型群眾歌曲也由此在桂林得到進一步推廣。

在群眾性歌詠團體中,桂林大中學生歌詠團隊數量眾多,如廣西大學西林歌詠隊、青年中學歌詠團、桂林高級助產護士學校歌詠隊、桂林師范學院歌詠隊等,在進步音樂家和抗戰(zhàn)音樂家骨干的輔導下,學生歌詠組織活躍于校內外的群眾歌詠活動和桂林民眾音樂會、勞軍大公唱等。桂林的軍隊、文化、教育機構和社會組織也紛紛成立業(yè)余歌詠組織,如廣西電臺合唱團、廣西壯族自治區(qū)學生暑期救亡工作團歌詠組、廣西地方建設干部學校歌詠組、廣西學生軍藝術宣傳工作隊、桂林青年會業(yè)余歌詠團、桂林廣播電臺合唱團、抗戰(zhàn)歌詠團、民眾歌詠團、巖洞兒童歌詠團、樂群歌詠團、鳳北鎮(zhèn)暑期工作團歌詠隊、民眾歌詠隊、建國歌詠隊、漓詠合唱團、星期歌詠晚會合唱隊、凱風歌樂團等。[14]上述業(yè)余歌詠團體,通過街頭演唱、廣播晚會、歌詠大會、歌詠比賽以及歌詠游行等形式,廣泛地傳播和宣傳抗戰(zhàn)歌曲,在桂林抗戰(zhàn)音樂運動中發(fā)揮了重要的作用。

2.廣泛開展的群眾歌詠活動

群眾歌詠組織的興起,鍛煉和培養(yǎng)了大量歌詠人才,為群眾歌詠活動的廣泛開展奠定了重要基礎。桂林群眾歌詠活動的廣泛性和聲勢規(guī)模與日俱增,種類多樣,形成了桂林抗戰(zhàn)音樂運動的主要特點,影響較大的群眾歌詠活動有抗戰(zhàn)音樂家紀念活動、街頭歌詠宣傳活動、群眾歌詠比賽活動等。

聶耳、張曙、冼星海是抗戰(zhàn)音樂的奠基人,新音樂運動的重要開拓者,在中國近現代音樂歷史上產生著深遠的影響,桂林群眾歌詠運動尤為凸顯三位音樂家及其抗戰(zhàn)音樂的重要意義。抗戰(zhàn)期間,桂林文藝界隆重開展了“聶耳逝世四周年、逝世五周年、八周年”紀念活動,“張曙殉難”周年、三周年活動等,積極宣傳和詠唱抗戰(zhàn)音樂家的代表作品,如冼星海的《黃河大合唱》等,檢閱和總結抗戰(zhàn)音樂成就與音樂理論,有力地推動了桂林群眾歌詠活動的發(fā)展。1942年“聶耳逝世七周年紀念會”具有特別重要的意義。1942年5月,毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》發(fā)表。李凌接受共產黨的工作要求抵達桂林,對新音樂工作進行重新部署,特以《新音樂》社的名義,聯合西南音樂界召開聶耳音樂節(jié)和紀念活動,此舉推動了新音樂運動的發(fā)展,音樂界抗日民族統一戰(zhàn)線的內部團結也得到了鞏固。

街頭廣場歌詠宣傳活動。桂林是一個時局多變的政治區(qū)域,在抗戰(zhàn)的重要時期和關鍵點,群眾歌詠組織和音樂社團為主導的群眾救亡歌詠運動都發(fā)揮了重要的作用。桂林文化城時期,街頭廣場宣傳抗戰(zhàn)和教唱抗戰(zhàn)歌曲非常活躍,比較有影響的活動是“保衛(wèi)大西南宣傳周”“桂林文化界擴大動員抗戰(zhàn)宣傳周音樂會”“千人大合唱”“國旗獻金大游行”等。“保衛(wèi)大西南宣傳周”。1939年11月25日,為配合昆侖關大戰(zhàn)的宣傳,桂林各界保衛(wèi)大西南運動委員會主辦了“保衛(wèi)大西南音樂周”,此次活動以街頭歌詠宣傳為主要內容,參加演出的有國防藝術社、抗宣一隊等數個團體。11月27日,大會宣傳委員會在桂林城中心地帶桂西路西南轉角處,臨時搭建宣傳臺,專供各歌詠隊、宣傳團隊的歌唱、表演,所有經過的市民都是臨時聽眾、觀眾。陸華柏親自指揮廣西藝術師資訓練班學生合唱團登臺演唱《保衛(wèi)大西南》,實際上成為宣傳周的主題歌。《掃蕩報》報社自發(fā)印刷了《保衛(wèi)大西南》的歌片10000份,現場免費贈發(fā)市民群眾,迅速擴大了這首歌的傳播,歌曲很快傳遍昆侖關前線和大后方。

群眾歌詠比賽是推動群眾歌詠活動、提高群眾歌唱水平和傳播抗戰(zhàn)歌曲的重要方式。在桂林群眾救亡歌詠活動中,歌詠比賽得到廣泛深入的開展,種類多樣。桂林教育廳、桂林中學多次舉辦歌詠比賽,如“全校歌詠比賽”“班際音樂比賽”“全市歌詠比賽”等。通過歌詠比賽的激勵和推動,桂林中學的歌詠團隊成為桂林群眾歌詠活動的骨干力量。

1939年5月1日至3日,廣西省教育廳舉行了國民基礎學校抗戰(zhàn)歌詠比賽會。比賽以學校為單位演唱抗戰(zhàn)兒童歌曲。5月7日,廣西省會國民基礎學校抗戰(zhàn)歌詠比賽授獎大會在桂林公共體育場舉行,各優(yōu)勝歌詠隊分別演唱了各自得獎的作品,使得這次大會再次成為一次精彩的兒童抗戰(zhàn)歌詠大會和宣傳抗戰(zhàn)的盛會,觀眾人數近萬人之多。此次比賽擴大了抗戰(zhàn)歌曲的宣傳和影響,提升了兒童對抗戰(zhàn)音樂的興趣,在抗戰(zhàn)音樂活動領域具有特殊意義。田漢在5月9日的《掃蕩報》(桂林版)發(fā)文贊賞:“今日廣大軍民太需要音樂了,太喜歡藝術了。特別是抗戰(zhàn)藝術”,特別是兒童歌詠由于吳伯超等音樂專家、歌詠指導者的努力,在本城已有了可觀的成績。[14]

結語

桂林抗戰(zhàn)音樂運動是中國抗戰(zhàn)文化運動中聲勢較大、動員深廣的重要組成部分。中國共產黨的統戰(zhàn)方針和文藝政策在桂林文藝界的實施,對推動桂林抗戰(zhàn)音樂的繁榮發(fā)展有著重要意義。桂林抗戰(zhàn)音樂文化是共產黨領導的抗日統一戰(zhàn)線文化的組成部分,抗日民族統一戰(zhàn)線在桂林音樂界的形成,以及中國共產黨文藝政策在桂林抗戰(zhàn)音樂運動中的成功實施,是桂林抗戰(zhàn)音樂運動蓬勃發(fā)展的前提條件。桂林抗戰(zhàn)音樂以群眾救亡歌詠運動的繁榮發(fā)展和抗戰(zhàn)音樂文化的豐富多元為特征,展現了桂林抗戰(zhàn)音樂文化的獨特軌跡,是對上海、武漢等地區(qū)抗戰(zhàn)音樂文化的拓展,其規(guī)模浩大、歷時長久、影響廣泛。

抗日統一戰(zhàn)線在桂林音樂界的體現,是共產黨領導的文藝工作者自覺執(zhí)行共產黨文藝政策和策略,各民主愛國音樂家結成廣泛的抗日統一戰(zhàn)線,在桂系有限的民主政策推動下,音樂界有組織并自覺地從事有利于抗戰(zhàn)文化宣傳的抗戰(zhàn)音樂運動。“文協桂林分會”等文藝組織的領導,穩(wěn)定了文藝界抗日統一陣線,加強了音樂界的團結;桂林“新音樂社”成為中國共產黨組織桂林抗日救亡歌詠活動的重要依托。在各演劇隊、學校文藝團體等文藝團體、音樂組織的黨組織領導下,推動了群眾歌詠活動的繁榮發(fā)展。以《救亡日報》桂林版、《新音樂》 等為主的抗戰(zhàn)音樂文化宣傳報刊,為桂林抗戰(zhàn)音樂運動的正確發(fā)展方向作出了引導。中國共產黨領導下的左翼音樂家聶耳、張曙、冼星海及其音樂作品在桂林抗戰(zhàn)音樂中得到宣傳和推廣,產生了較為重要的影響。

桂林音樂界依托各類音樂組織和團體,在組織和推動群眾性救亡歌詠運動、普及新音樂文化等方面做出了重要貢獻。抗戰(zhàn)時期,桂林專業(yè)音樂工作者和各階層群眾都參與了轟轟烈烈的桂林抗戰(zhàn)音樂運動,專業(yè)音樂工作者們建立了音樂團體,組織和領導桂林的抗戰(zhàn)音樂運動;各階層群眾建立了很多群眾歌詠組織,積極參與了桂林抗戰(zhàn)的歌詠活動。“桂林音樂界之所以能為抗戰(zhàn)文化運動作出巨大貢獻,產生廣泛深遠的影響,音樂社團的作用是功不可沒的。”[15]

抗戰(zhàn)時期桂林群眾歌詠運動,體現了毛澤東在《延安文藝座談會講話》中“民族化、大眾化、民主化”的文藝思想。延安新創(chuàng)作的音樂作品通過八路軍辦事處傳至桂林,發(fā)表在《新音樂》《每月新歌選》等報紙雜志上,廣泛傳唱于桂林抗戰(zhàn)歌詠活動中。延安抗戰(zhàn)歌曲通過桂林抗戰(zhàn)歌詠活動的傳唱,進而傳播至華南抗日前線,使桂林抗戰(zhàn)歌詠運動輻射成為中共思想文化向國統區(qū)傳播的重要紐帶。這也是毛澤東思想及延安文藝新風,通過黨組織和音樂工作者的傳播,在桂林抗戰(zhàn)歌詠運動中的體現。新音樂思想文化在桂林抗戰(zhàn)歌詠運動中的深化,促進了我國新音樂的民族化、大眾化探索,以及新音樂的普及。

注釋:

[1]林煥平:《桂林抗戰(zhàn)文化研究文集(二)》,廣西師范大學出版社1995年版,第12頁。

[2][5][12][14]李建平:《桂林抗戰(zhàn)文藝論》,秀威資訊科技股份有限公司,2013年版,第22頁、第24頁、第22頁、第22頁。

[3]廣西社會科學院、廣西師范大學:《桂林文化城概況》,廣西人民出版社1986年版,第3頁。

[4]程思遠:《桂林在抗戰(zhàn)時期中的特殊地位》,《學術論壇》1981年第1期,第17頁。

[6][7][9]高秋:《新音樂社述略》,《音樂研究》1982年第5期。

[8]汪毓和:《中國近現代音樂史》,人民音樂出版社2003年版,第250頁。

[10]李建平:《桂林抗戰(zhàn)文藝概觀》,漓江出版社1991年版,第159頁。

[11]王小昆:《抗戰(zhàn)時期桂林音樂文化活動》,桂林市政協文史資料委員會,2008年版,第159-165頁。

[13]第二編輯室:《廣西通志·文化志·廣西文化志資料匯編》第五輯,內部資料,1988年,第88頁。

[15]劉文俊:《桂林抗戰(zhàn)文化城的社團》,黃山書社2008年版,第176頁。