元雜劇作家對唐傳奇故事的“場上”改編

夏 日

(華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 人文學(xué)院,廣東 廣州 510900)

元雜劇以唐傳奇為基礎(chǔ)的改編者居多,改編者在沒有前輩經(jīng)驗可資借鑒的情況下,在摸索中創(chuàng)作、改編出不少成功的劇本,并成為后世的典范。這是由于作家們注意到元雜劇這種深具舞臺特性的藝術(shù)形式特點,在對唐傳奇相關(guān)題材進行改編時,在劇情的整合與表述、對舞臺的組織等方面,都為后人的劇本創(chuàng)作與改編提供了常看常新的寶貴經(jīng)驗。

一、關(guān)注市民階層的審美接受

正如李漁所言:“填詞之設(shè),專為登場”,[1](P49)元雜劇作者在創(chuàng)作時,首要考慮戲曲的舞臺效果,將文人化的高雅的深隱含蓄的唐傳奇改得更為符合市民階層的審美接受水平,這就是元雜劇作者的首要任務(wù)。

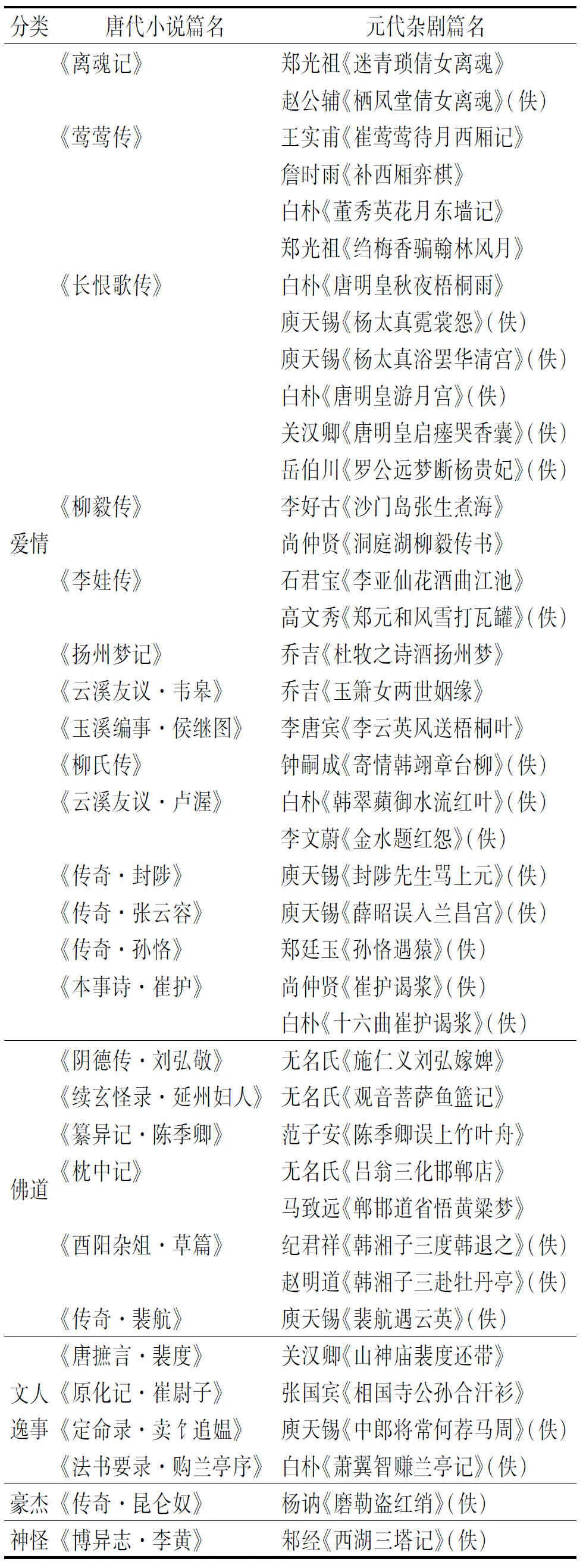

首先,元雜劇作家為迎合市民階層的審美趣味對題材進行選擇與改編。通觀現(xiàn)存對唐傳奇本有所承傳的19部元雜劇,12部是愛情題材,5部是佛道的宗教題材,2部為文人逸事。

愛情本來就是民間自古以來的重要題材。以現(xiàn)存王實甫《崔鶯鶯待月西廂記》為代表的12部愛情劇改編自唐傳奇,加上佚本的話,改編自唐傳奇的戲劇有27本之多。另外,隨著時局世道的混亂以及全真教和佛教在中國的持續(xù)影響,宗教信仰與崇拜也成了元代市民生活中不可缺少的部分。文人逸事題材,僅存的兩部改自于唐傳奇的逸事劇,也不再僅僅是文人逸事的內(nèi)容。《唐摭言·裴度》原本講的是裴度因“陰德及物”改變了一生的運勢,而在元雜劇中則有了兩個明顯的世俗化跡象:一是增加了裴度與韓瓊英的愛情婚姻,二是增加了裴度的由落魄至發(fā)跡。《原化記·崔尉子》原本寫崔尉遭遇不幸,多年后其子偶然得知真相,申訴冤情之事,而到了元雜劇《相國寺公孫合汗衫》中,則添加了忘恩負義、忍辱負重、報仇雪恨等俗文化因素。總的來說,在元雜劇作家看來,像《招涼亭賈島破風(fēng)詩》這類純粹展現(xiàn)文人不遇及對詩歌的癡迷的題材往往都不太被受眾喜歡,而那些俗世中的家務(wù)事、兒女情,帝王將相的發(fā)跡史、生活趣事,才是符合民眾趣味,讓民眾喜聞樂道的題材。

表1 由唐傳奇改編的元雜劇作品表

其次,元雜劇改編常常以大團圓結(jié)局。本文所討論的19部元雜劇,無一例外都是以大團圓收場。鄭傳寅提出“‘大團圓’,是為滿足崇尚圓滿的社會心理需要而創(chuàng)造的理想境界”。[2]從受眾角度來看,在元代那樣一個動蕩壓迫的時代,人們心中的惶恐、憎恨、委屈、憤懣、痛苦等負面情緒都需要某種方式去釋放或擺脫的,所以大團圓結(jié)局自然成為老百姓的常規(guī)選擇。于是,陳季卿、盧生、呂洞賓、張無盡等,都在一番夢幻之后看透俗世萬象,修成正果。

再次,唐傳奇作為文人閱讀的文言小說,有些情節(jié)過于深隱含蓄,所以由唐傳奇改編后的元雜劇,必須以通俗平易的方式表達。《李娃傳》中,滎陽生初次拜訪李娃時,李娃的侍女“馳走大呼曰:‘前時遺策郎也!’”這一細節(jié)暗示了李娃對滎陽生的愛慕。可是如果直接將它搬演到元雜劇中,觀劇的市民階層未必能夠在演出的瞬間領(lǐng)會這些文字背后的含義。所以,到了《李亞仙花酒曲江池》,作者安排李亞仙第一眼見到鄭元和就忍不住贊嘆:“好個俊人物也!”然后又以一支【那吒令】表白心理的戀愛感受。

從次,用市井文化對雜劇人物形象進行改造。元雜劇中無論是帝王將相還是才子佳人,其軀殼內(nèi)已經(jīng)植入了市民階層的靈魂,成為市民階層的一員。如《洞庭湖柳毅傳書》中龍女不僅在婚事上極有主見,在長輩面前也表現(xiàn)出潑辣與直率,這些都是唐傳奇中大家閨秀的龍女所沒有的特點。與人物形象世俗化相對應(yīng)的,是俗文化中的人物心理。《山神廟裴度還帶》中“發(fā)跡”一詞出現(xiàn)了五次,可見,文人的理想不再是傳統(tǒng)的立德立功立言,更是市井百姓的“居安”“食飽”。

最后,市井文化對劇本的語言的影響。雜劇畢竟是“蒜酪味”“蛤蜊味”的藝術(shù),它的唱詞雖有部分雅麗的表達,但它的說白卻多是口語俗語,更多地體現(xiàn)出市井的特點。比如,《山神廟裴度還帶》第四折【喬牌兒】有“幾曾見酩子里兩對門”句子,“酩子里”就是平白無故之意。[3](P471)第三折夫人所云:“因此遇大難不死,必有后程,準定發(fā)跡也”中的“大難不死必有后程”則是屬于歇后語的使用。除此之外,在展現(xiàn)“撒帳”這類俗文化中的婚姻儀式時,更有“好撒東方甲乙木,養(yǎng)的孩兒不要哭。狀元緊把香腮揾,咬住新人一口肉”這類有些情色意味的插科打諢。

二、時間限制下的結(jié)構(gòu)安排

李漁有段論戲的名言:“古人作文一篇,定有一篇之主腦。”[1](P4)“立主腦”就是說作為戲曲,其創(chuàng)作初旨必須是“一人一事”,而要全力展現(xiàn)這“一人一事”,就意味著情節(jié)線索必須單一分明。由此,又生出了“減頭緒”和“密針線”的觀點。“減頭緒”是“立主腦”的延續(xù),既然要全力展現(xiàn)“一人一事”,那么關(guān)目頭緒就不能繁多,頭緒一多,觀眾就難以把握主旨與脈絡(luò)了,所以,戲曲特別注意對素材的剪裁與提煉。

元雜劇作家雖然不曾聽聞后人對于戲曲結(jié)構(gòu)的論述,可是他們在當時改編時就已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了問題所在。《鶯鶯傳》中作者先述張生的品行與他對美色的看法,又用大量篇幅來寫張生對朋友的吹噓以及朋友對此事的評價等,這些其實與主要情節(jié)關(guān)系并不大,搬上舞臺的話就很容易讓舞臺變得沉悶無趣。又《云溪友議·韋皋》中,荊寶如何下獄如何雪冤,這段情節(jié)離韋皋與玉簫二人的感情發(fā)展并不太近,要是搬上舞臺,就會讓觀眾抓不住戲曲的主題。可是這些問題在絕大多數(shù)元雜劇中都被規(guī)避和解決了。

《李娃傳》是唐傳奇中非常出色的一部小說,作者以清麗流暢的筆調(diào)極盡曲折地講述了李娃和鄭元和之間的愛情故事。石君寶將之改編為元雜劇《李亞仙花酒曲江池》。本文從兩部作品配角人物及其作用對比可得出以下結(jié)論:

第一,元雜劇所涉及的配角人數(shù)減少。唐傳奇中配角人數(shù)有19人,而元雜劇中僅為6人。元雜劇將更多的事件交給同一人來敷衍,例如趙牛筋這個角色,他既承擔了唐傳奇中滎陽生之友的介紹李娃的任務(wù),又承擔了唐傳奇中兇肆里的友人的某些職責,另外,他不但成為了鄭李二人穿針引線的關(guān)鍵人物,而且成為了鄭李分分合合最終有個幸福結(jié)局的見證人。更重要的是,他是以另一個鄭元和的身份存在的:同樣是流連煙花的富人,鄭元和遇上了李亞仙,成就了功名和美滿的婚姻;而他卻淪為乞丐,不得不找鄭李接濟。可見,作者還利用這個人物作為鄭元和的反襯,烘托李亞仙的善良、堅貞的高貴品格。元雜劇減少出場人數(shù)有利于場上的排演,更有利于主要情節(jié)的敷衍渲染,對人物典型性格的塑造也很有幫助。

第二,元雜劇所涉及的事件減少。唐傳奇中老鴇和李娃那段倒宅計,細膩地展現(xiàn)了李娃性格的復(fù)雜、滎陽生的單純與絕望。而元劇中則僅以張千之口對鄭元和被趕之事進行了簡單敘述,然后就詳寫老鴇帶李亞仙看鄭唱挽歌。至于唐傳奇中滎陽生被棄后如何絕望瀕危,如何學(xué)唱挽歌,如何在比賽中引起轟動,以及老仆認出滎陽生并將之帶往滎陽公處等情節(jié),在元雜劇中全部刪除。元雜劇主線是李亞仙和鄭元和的愛情離合,事事都圍繞著二人的愛情,將人物與事件減少,將事件集中在主要角色身上,結(jié)構(gòu)變得相對緊湊,有利于市民階層群體在觀看現(xiàn)場演出時對主題與情節(jié)的把握。

第三,《李亞仙花酒曲江池》也特別注重前后情節(jié)的埋伏照應(yīng),也就是后來戲曲理論中所稱的“密針線”。在《李亞仙花酒曲江池》第一折中,當鄭元和剛認識李亞仙時,她就說“則俺母親有些利害,不當穩(wěn)便”,為后文中老鴇多次因利拆散二人埋下伏筆。緊接著第二折一開篇就以張千之口給予照應(yīng)。等老鴇第二折正式出場后,每一折,先后四次,都在重復(fù)拆散鄭李二人。可見,元雜劇作家在對唐傳奇改編時,不僅繼承了唐傳奇敘事手法中的伏筆、巧合等手法,還把這些手法自然地運用到元雜劇中。

三、加強戲劇沖突的設(shè)置

唐傳奇這種小說體裁,主要是敘述故事(奇事),并不一定需要有沖突。如《玉溪編事·侯繼圖》《續(xù)玄怪錄·延州婦人》《揚州夢記》等小說,其實完全沒有任何沖突。其他諸如《陰德傳·劉弘敬》《原化記·崔尉子》《鶯鶯傳》《離魂記》等,雖然有一定的沖突,可是沖突也未呈現(xiàn)出一種尖銳、集中的態(tài)勢。但元雜劇,即使改編自缺乏沖突或者沖突強度不夠的唐傳奇,卻都表現(xiàn)出較為明確的沖突意識。

首先,元雜劇對于戲劇沖突雙方的關(guān)系以及沖突的內(nèi)容進行了精心選擇。例如《玉溪編事·侯繼圖》原本為紅葉傳書又終成眷屬的偶然性事件,在改編為《李云英風(fēng)送梧桐葉》時,就將矛盾雙方設(shè)置成婚姻與離亂的矛盾,這個矛盾的核心是社會性的,展現(xiàn)了社會的離亂給夫妻帶來的慘痛遭遇。又如將《續(xù)玄怪錄·延州婦人》寫鎖骨觀音的異事改編為《觀音菩薩魚籃記》時,就將沖突雙方設(shè)置為以觀音為主,其沖突核心為皈依與否的宗教內(nèi)涵。再如《云溪友議·韋皋》原本展現(xiàn)的是前世今生的一種神奇,但到了《玉簫女兩世姻緣》中,兩世的沖突性質(zhì)設(shè)置為戀愛雙方與家長,圍繞著愛情婚姻自由而展開,并在兩世的重復(fù)沖突中得到了強化。

其次,元雜劇作家強化戲劇沖突程度所使用的方式各有不同。以場面描寫來展現(xiàn)沖突的典范有《洞庭湖柳毅傳書》中錢塘君大戰(zhàn)涇河小龍那段精彩的武斗場面。與唐傳奇《柳毅傳》略去打斗現(xiàn)場,借錢塘君與洞庭君對話,將殺“六十萬”、傷稼“八百里”的結(jié)果一帶而過不同,元雜劇作者借電母的旁觀者視角,用了八支曲子來強化雙方打斗現(xiàn)場的“江翻海沸,地震山搖”,烘托緊張氛圍。另外,《李娃傳》提到滎陽公打死滎陽生那一段,僅為簡單幾句:“以馬鞭鞭之數(shù)百。生不勝其苦而斃。父棄之而去。”而到了《李亞仙花酒曲江池》中,通過張千的退縮、鄭父的怒言,以及打人這一直觀的演出場面,讓鄭父與鄭元和的沖突極具沖擊力,這樣的沖突爆發(fā)對于觀眾來說,感受當然是格外強烈。

元雜劇戲劇沖突的強化會直接通過人物的語言來呈現(xiàn)。如老夫人與紅娘的沖突,就是在《崔鶯鶯待月西廂記》【拷紅】這一折中以二人犀利的言辭交鋒來強化的。又如《李亞仙花酒曲江池》李亞仙與老鴇的沖突在李亞仙的唱詞里以謾罵的方式得到了突顯。

元雜劇還會使用人物的動作細節(jié)來強化沖突。比如《崔鶯鶯待月西廂記》寫鶯鶯初見張生躲開時的回頭一“覷”,吟詩再見后的“回顧下”,老夫人悔婚后她的“長嘆”,張生跳墻摟抱時她的“怒”……這些細節(jié)把鶯鶯向往愛情又受禮教觀念束縛而產(chǎn)生的自我沖突展現(xiàn)出來。

元雜劇戲劇沖突還能夠通過環(huán)境與時間的緊迫來加以強化。比如《唐明皇秋夜梧桐雨》第二折,正寫著李楊二人啖荔跳舞時,突然收到戰(zhàn)報說安祿山直逼長安,這就是將原來寬松的時間突然收緊來強化沖突。

當然,更多的沖突在強化時綜合地使用了上述手段,比如《唐明皇秋夜梧桐雨》第三折六軍不發(fā)這個情節(jié),既有時間的緊張,又有六軍不發(fā)的場面沖擊,還有李隆基的動作、唱詞等細節(jié),一起將此沖突展現(xiàn)得尖銳而緊張。

四、結(jié)語

由于戲曲與小說是兩種不同的文體結(jié)構(gòu),戲曲是舞臺的藝術(shù),更具有綜合性與直觀性,受眾與小說有很大的不同,所以元雜劇作家在對唐傳奇進行改編時,為了讓戲曲達到更好的演出效果,充分考慮了受眾文化層次低、舞臺演出的時空限定以及舞臺效果的因素,將深隱含蓄的情節(jié)通俗化,構(gòu)建出嚴謹不枝蔓的情節(jié)結(jié)構(gòu),設(shè)置或加強了戲劇沖突,從而獲得了較好的舞臺效果。可以說,元雜劇不僅是后世戲曲理論形成的一個重要來源,還為后世的戲劇改編、其他藝術(shù)形式的影視化提供了借鑒策略。