營商環境與企業中間品進口多元化:來自中國的證據*

沈國兵 沈彬朝

引 言

自加入世界貿易組織(WTO)以來,中國與全球生產體系的融合促進了對外貿易和整體經濟跨越式發展。作為“世界工廠”的中國制造業,伴隨著國內外市場擴大,其生產規模也不斷擴大。這其中,中間品進口成為中國企業參與國際分工、融入全球產業鏈供應鏈的重要組成部分。根據聯合國商品貿易數據庫(UN Comtrade)統計,2020年中國進口中間品達1.57萬億美元,占當年中國商品總進口的75.87%,占當年全球中間品進口的16.25%。龐大的中間品進口為國內國際雙循環暢通運行提供了要素支持,但國際貿易摩擦加劇疊加新冠肺炎疫情全球蔓延給世界產業鏈供應鏈帶來的破壞和撕裂,導致中國進口供應鏈風險上升。宏觀層面上,中間品進口多元化可以通過外交、貿易協定等途徑實現。但微觀層面上,實現與更多海外供應商建立合約聯系的主體是本土的生產企業,它們需要面對更加復雜的合約問題。①Pol Antràs, “Firms, Contracts, and Trade Structure”, Quarterly Journal of Economics, Vol.118, No.4, 2003, pp.1375-1418.若在合約不完備情況下拓展進口來源地,很可能導致企業難以應對海外供應商的套牢(hold-up)問題,②Pol Antràs, Davin Chor, “Organizing the Global Value Chain”, Econometrica, Vol.81, No.6, 2013, pp.2127-2204.導致出現海外供應商違約、本土企業利益受損的情形。在這些情況下,本土企業便沒有足夠動機去主動擴展其海外供應商關系。③《繁重的合約成本導致美國企業拓展供應商多元化遭遇困難》,財富,https://fortune.com/2022/01/25/your-corporate-supplierdiversity-efforts-are-not-going-as-well-as-you-think/, 2022-01-25;《中國鐵礦石進口來源地復雜導致大量鐵含量低于質保書及合同規定的劣質礦石涌入》,每日經濟新聞,http://www.nbd.com.cn/articles/2011-03-28/589973.html, 2011-03-28。這類問題的根源是營商制度不完備導致的交易成本問題,交易成本的存在導致一些本可以發生的本土企業與海外供應商的交換關系無法建立。④Douglass North, “Institutions, Transaction Costs and Economic Growth”, Economic Inquiry, Vol.25, No.3, 1987, pp.419-428.

據此,營商環境成為影響中國企業拓展中間品進口多元化的一個重要因素,因為中國企業在拓展海外供應商關系時需要依靠本土營商環境對其合約利益進行保護。隨著高質量發展成為新發展格局下中國經濟發展的目標,中國已愈發重視營商環境建設問題。 2021年3月,《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出“構建一流營商環境”“健全知識產權保護運用體制”“促進進口來源多元化”。那么,改善營商環境能否推動中國企業中間品進口多元化呢?

就現有文獻來看,與本文相關的研究主要有三支:

第一,有關中間品進口多元化研究。企業中間品進口多元化包括中間品進口來源地多元化和中間品進口種類多樣化。一方面,由于單個海外供應商的生產存在不確定性,為了穩定總成本,避免總利潤波動,進口方會同時與多個出口方建立貿易關系。⑤Antoine Gervais, “Global Sourcing under Uncertainty”, Canadian Journal of Economics, Vol.54, No.3, 2021, pp.1103-1135.另一方面,從更多海外來源地購買更多種類的中間品,可以幫助企業獲得成本更低的中間品投入組合,提高企業生產效率。⑥László Halpern, MiklósKoren, Adam Szeidl,“Imported Inputs and Productivity”, American Economic Review, Vol.105, No.12,2015, pp.3660-3703.其他動機還包括進口企業對高質量中間品的搜尋⑦Olivier Cadot, Céline Carrère, Vanessa Strauss-Kahn,“OECD Imports: Diversification of Suppliers and Quality Search”, Review of World Economics, Vol.150, No.1, 2014, pp.1-24.、規避進口企業自身的風險⑧Jiri Chod, Nikolaos Trichakis, Gerry Tsoukalas, “Supplier Diversification under Buyer Risk”, Management Science, Vol.65, No.7,2019, pp.3150-3173.。此外,文獻探究了中間品進口多元化產生的影響。進口多元化有效緩解了2020年新冠肺炎疫情對供應鏈的負向沖擊。⑨Mitsuyo Ando, Kazunobu Hayakawa, “Does the Import Diversity of Inputs Mitigate the Negative Impact of COVID-19 on Global Value Chains?”, The Journal of International Trade & Economic Development, Vol.31, No.2, 2022, pp.299-320.企業進口中間品的來源地多元化、產品種類多元化均能促進企業的出口績效。⑩Maria Bas, Vanessa Strauss-Kahn, “Does Importing More Inputs Raise Exports? Firm-Level Evidence from France”, Review of World Economics, Vol.150, No.2, 2014, pp.241-275.

第二,有關營商環境對國際貿易影響研究。營商環境(通常體現為合約履行水平)是影響經濟長期增長的基礎性因素,?? Daron Acemoglu, Simon Johnson, James Robinson, “Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth”, Handbook of Economic Growth, Vol.1, 2005, pp.385-472.? Luigi Guiso, Paola Sapienza, Luigi Zingales, “Cultural Biases in Economic Exchange?”, Quarterly Journal of Economics, Vol.124,No.3, 2009, pp.1095-1131.? James Anderson, Douglas Marcouiller, “Insecurity and the Pattern of Trade: An Empirical Investigation”, Review of Economics and Statistics, Vol.84, No.2, 2002, pp.342-352.? Andrei Levchenko, “Institutional Quality and International Trade”, Review of Economic Studies, Vol.74, No.3, 2007, pp.791-819.自然會對國際貿易產生影響。國家間公民較低的相對信任程度會導致雙邊貿易顯著下降。?? Daron Acemoglu, Simon Johnson, James Robinson, “Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth”, Handbook of Economic Growth, Vol.1, 2005, pp.385-472.? Luigi Guiso, Paola Sapienza, Luigi Zingales, “Cultural Biases in Economic Exchange?”, Quarterly Journal of Economics, Vol.124,No.3, 2009, pp.1095-1131.? James Anderson, Douglas Marcouiller, “Insecurity and the Pattern of Trade: An Empirical Investigation”, Review of Economics and Statistics, Vol.84, No.2, 2002, pp.342-352.? Andrei Levchenko, “Institutional Quality and International Trade”, Review of Economic Studies, Vol.74, No.3, 2007, pp.791-819.營商制度不完善對國際貿易的抑制作用與關稅相當,且制度因素導致貿易在高收入、資本豐富的國家之間變得更加活躍。?? Daron Acemoglu, Simon Johnson, James Robinson, “Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth”, Handbook of Economic Growth, Vol.1, 2005, pp.385-472.? Luigi Guiso, Paola Sapienza, Luigi Zingales, “Cultural Biases in Economic Exchange?”, Quarterly Journal of Economics, Vol.124,No.3, 2009, pp.1095-1131.? James Anderson, Douglas Marcouiller, “Insecurity and the Pattern of Trade: An Empirical Investigation”, Review of Economics and Statistics, Vol.84, No.2, 2002, pp.342-352.? Andrei Levchenko, “Institutional Quality and International Trade”, Review of Economic Studies, Vol.74, No.3, 2007, pp.791-819.基于此,通過不完全合約將營商制度因素引入貿易模型,可以揭示出制度摩擦產生部門間比較優勢,進而影響國家福利。?? Daron Acemoglu, Simon Johnson, James Robinson, “Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth”, Handbook of Economic Growth, Vol.1, 2005, pp.385-472.? Luigi Guiso, Paola Sapienza, Luigi Zingales, “Cultural Biases in Economic Exchange?”, Quarterly Journal of Economics, Vol.124,No.3, 2009, pp.1095-1131.? James Anderson, Douglas Marcouiller, “Insecurity and the Pattern of Trade: An Empirical Investigation”, Review of Economics and Statistics, Vol.84, No.2, 2002, pp.342-352.? Andrei Levchenko, “Institutional Quality and International Trade”, Review of Economic Studies, Vol.74, No.3, 2007, pp.791-819.不過,尚未有文獻關注營商環境對企業中間品進口多元化的影響。本文擬探究營商環境與企業中間品進口多元化之間聯系,將制度摩擦視為一種貿易成本引入企業理論框架,對這方面研究做出了補充。

第三,有關營商環境的供應商合約理論研究。基于對東歐國家企業問卷的實證發現,由于營商制度不完善,企業不得不通過重復合約博弈來避免供應商違約,因而即使有其他出價更優惠的潛在供應商存在,企業也不愿建立新的供應關系;而企業對法庭執法效率的主觀評價提高,可以激勵其拓展新的供應商。①Simon Johnson, John McMillan,Christopher Woodruff, “Courts and Relational Contracts”, Journal of Law, Economics, and Organization, Vol.18, No.1, 2002, pp.221-277.企業和供應商之間主觀的溝通成本、合約關系的沉沒成本等降低,可以顯著增加供應商的數量。②Sinan Aral, Yannis Bakos, Erik Brynjolfsson, “Information Technology, Repeated Contracts, and the Number of Suppliers”,Management Science, Vol.64, No.2, 2018, pp.592-612.相比之下,本文:一是拓展至跨國的供應關系,在國際貿易情景下探究營商制度性交易摩擦對供應商多元化的影響;二是構建了分析企業供應商決策的理論模型,揭示出營商環境產生影響的微觀機制;三是使用中國工業企業面板數據,從多個維度測算出營商環境和中間品進口多元化指標,使得實證分析更加穩健。

與現有文獻相比,本文邊際貢獻在于:第一,揭示出營商環境與企業中間品進口多元化之間的理論機制。基于企業中間品進口模型,本文引入的制度性交易成本,揭示出改善營商環境可以帶來更大的合約保障,激勵企業與更多海外供應商建立聯系,促進企業中間品進口多元化。第二,與文獻著重于企業出口多元化不同,③錢學鋒、余弋:《出口市場多元化與企業生產率:中國經驗》,《世界經濟》2014年第2期。本文著眼于企業中間品進口多元化的拓展,率先考察了制度性交易摩擦與合約問題對中國企業拓展中間品進口多元化的影響。第三,使用中國工業企業和海關數據庫相匹配的數據,測算出中間品進口多元化和營商環境指標,實證回歸發現:(1)改善營商環境對中國企業中間品進口多元化有著顯著的促進作用,并且在使用工具變量排除內生性問題后這一結論依然成立。(2)改善營商環境對中間品進口多元化的作用在企業間存在較大差異,并且通過提升社會信用、放松融資約束和擴大生產規模等渠道促進了企業中間品進口多元化。第四,已有文獻強調企業多供應商策略對全球供應鏈安全的重要性,但如何通過具體政策實現這一目標仍有待解決,④楊繼軍、金夢圓、張曉磊:《全球供應鏈安全的戰略考量與中國應對》,《國際貿易》2022年第1期。本文揭示出企業拓展海外供應商關系的關鍵所在:改善營商環境來保障企業合約利益,提升企業拓展更多的海外供應商,進而促進中間品進口多元化的同時增強了供應鏈韌性。這為中國加快建設高標準市場體系、構建一流營商環境和推進進口供應鏈多元化韌性等提供了理論支撐。

一、理論模型

基于企業中間品進口模型,⑤Pol Antràs, Teresa Fort, Felix Tintelnot,“The Margins of Global Sourcing: Theory and Evidence from US Firms”, American Economic Review, Vol.107, No.9, 2017, pp.2514-2564.本文引入制度性交易成本,⑥Johannes Moenius, Daniel Berkowitz, “Law, Trade, and Development”, Journal of Development Economics, Vol.96, No.2, 2011,pp.451-460.認為營商環境優化通過強化跨境貿易的法律保障,從而激勵企業與更多海外供應商建立聯系,促進企業中間品進口多元化。

(一)消費者

假設一個多國模型,國家用j表示。經濟中存在三類主體:消費者、最終品生產商和中間品生產商。每個國家內存在一個典型的代表性消費者,其效用Uj為不變替代彈性(CES)形式:

其中,ω代表某一類異質性最終產品,Ωj是在j國銷售的最終品的集合,qj(ω)為j國內最終品ω的總消費量,σ>1表示替代彈性。消費者為價格接受者,求解代表性消費者的最優化問題,可得最終品的需求函數為:

其中,pj(ω)為最終品ω的價格,Ej為j國消費者的總支出,表示消費價格指數。

(二)最終品生產商

沿用文獻中的假定:①Antoine Gervais, “Uncertainty, Risk Aversion and International Trade”, Journal of International Economics, Vol.115, 2018, pp.145-158.最終品僅在本土生產而不參與國際貿易,而中間品可通過本土生產或從國際進口獲得。這里,我們聚焦于一國(以下稱“本國”)內的最終品生產商。每個企業生產一種異質性的最終品ω,在生產前,企業從一個隨機分布G(φ)中獲得一個生產率φ。每一類最終品ω的生產要素為一系列中間品v,v∈(0, 1)。最終品生產商的生產函數為CES形式:

其中,x(v)為企業使用中間品v的數量,ρ>1表示中間品之間的替代彈性。為了簡化,這里省略了最終品企業下標。假定存在一組等可能的隨機狀態χ∈(0, 1),并將v∈(0, 1)視作為一組阿羅證券形式的中間品供應合約,②阿羅證券是一種狀態-收益支付結構類似或有權益證券的契約。該證券承諾在某一特定自然狀態發生的條件下支付一單位的購買力。如果該狀態沒有發生,則該證券的持有者什么也得不到。即持有一單位v帶來的隨機收益,則最優化替代彈性為ρ的CES效用類同于最優化相對風險規避系數(CRRA)為的CRRA的期望效用。也即,產生的中間品需求曲線是一致的。③Philippe Martin, Helene Rey,“Financial Integration and Asset Returns”, European Economic Review, Vol.44, No.7, 2000, pp.1327-1350.由此,式(3)體現了中國企業進口中間品時進行多元化的兩類動機:多樣化要素組合和分散風險。

令z(v)表示最終品企業購買中間品付出的價格,則最終品企業的邊際成本c可用中間品的CES價格指數表示為:

(三)中間品生產商

對于一家本國生產率為φ的最終品企業,它需要的每一類中間品v可以來自本國或外國,且不同國家生產的同種中間品v是完全競爭的。假設國家j(包括本國)存在一個代表性的中間品生產商,其生產中間品v的邊際成本為aj(v)wj,其中wj為工資水平,aj(v)為生產一單位v所需的勞動。不同國家生產同一種中間品v的成本存在差異,而同一個國家生產不同種中間品v的成本也存在差異。為了刻畫這種生產率特征,假定對于國家j,其生產中間品v的生產率服從 Fréchet分布:④Jonathan Eaton, Samuel Kortum, “Technology, Geography, and Trade”, Econometrica, Vol.70, No.5, 2002, pp.1741-1779.

其中,Tj>0體現了j國生產中間品的絕對優勢。Tj越大,則j國生產每一類中間品的生產率就越高。a為生產中間品投入的勞動,a>0。θ>1體現了同一國家生產不同中間品v的生產率離散水平。θ越小,則離散程度越大,因而不同國家間產生比較優勢的空間就越大。

(四)營商環境與交易成本

位于本國的最終品企業,若從j國購買中間品,需要付出fj單位的固定成本。此外,企業從j國購買中間品的每一筆交易需要損失比率的中間品作為交易成本。貿易成本λj的表達式為:

其中,τj是文獻中的冰山貿易成本。⑤James Anderson, Eric van Wincoop, “Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle”, American Economic Review, Vol.93, No.1, 2003, pp.170-192.若j為本國,τj=1;若j為外國,則τj>1。r是最終品生產商收到的所有中間品中,符合生產要求的中間品所占的比重,有0<r<1。由于最終品的生產需要多種中間品共同組合,因而只有可兼容(compatible)的產品才可用于實際生產,不兼容的產品對最終品企業而言沒有價值。

最終品企業所在地的營商環境對司法力度起著關鍵作用。令0<δ<1,δ表示最終品企業收到符合要求的中間品概率。若中間品不符合生產要求,則最終品企業可向法庭申訴,其勝訴概率為φ,這里0<φ<1。無論輸贏,最終品生產商都需要付出中間品價值中ψ比率的時間成本,0<ψ<1。據此,最終品生產商收到的中間品中符合要求的比率r可表示為:

在這里,我們以r代表制度指數,r數值越高意味著企業收到的中間品越合規,其制度性交易成本越低。最終品企業尋求法律保護的前提是φ>ψ,即尋求司法保護的期望收益大于司法成本。假定營商環境越高,司法提供保護的成功概率越大,有φ=φ(H),φ'(H)>0。同時,作為對中間品廠商違約的威懾,最終品企業收到符合要求的中間品概率隨著司法力度提升而增加,有δ=δ(φ),δ'(φ)>0。圖1展示了上述營商環境與企業中間品進口合約的具體流程。

據此,制度指數r和貿易成本λj可表示為營商環境H的函數:r(H)和λj(H),進而得到:

依據式(8)、式(9),營商環境H的質量水平越高,則企業購買中間品的貿易成本將越小。值得一提的是,本文模型中的“法庭”不只代表司法機構,還可以代表其他對企業行為起到實際約束作用的社會營商環境,如信譽等。①Stephen Knack, Philip Keefer, “Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation”, Quarterly Journal of Economics, Vol.112, No.4, 1997, pp.1251-1288.

(五)企業進口決策

首先,在第二階段,給定進口來源地集合J,本國最終品企業可以從其中的國家j∈J購買中間品v的價格為zj(v):

將式(10)代入式(5),可得zj(v)的分布為:

由于不同國家生產的同種中間品是完全競爭的,因而本國最終品企業只從價格最低的進口來源地購買中間品,最終品企業實際購買中間品v的價格最終品企業的邊際成本c是關于z(v)的CES價格指數的期望:

對p求解最優化π的一階條件,得到:

將式(14)代入式(13),給定企業在第二階段來源地集合J,可獲得的最大利潤π(J)為:

其次,在第一階段,企業在預期到第二階段的行為后選擇最優的中間品來源地集合J。對于任意一個k∈J,通過式(15)可定義該來源地對總利潤的邊際影響MRk=π(J)-π({j∈J, j≠k}):

由式(16)可知,我們可將J中的每個來源地按照MRk由大到小排序,給中間品來源地k編號:MR1>MR2>…>MRN。N國即為J中對總利潤邊際貢獻最小的國家。由于本國中間品享有更低的交易成本,我們假設本國為k=1,即所有最終品企業都至少使用一部分本國的中間品。

最后,考慮N≥2的情形,則最終品企業的中間品進口來源地數目為N-1,并且在最優條件下,最后一個進口來源地對總利潤的邊際貢獻MRN應為0:

(六)營商環境對中間品進口多元化的影響

假定在初始均衡條件下,企業受到一個外生營商環境變化的沖擊,將式(17)對營商環境求偏導,可得原本的最后一個中間品進口來源地的邊際收益MRN發生的變化為:

設定σ-θ-1>0,有由于λj'(H)<0,有據此,得出:這表明改善營商環境能夠提升企業的司法保護水平并降低制度性摩擦成本,從而增加了最后一個中間品進口來源地N的邊際收益,使得MRN>0。

由于營商環境H變化后公式(17)不再成立,此時最終品企業便有動機去尋找下一個邊際收益更小的中間品進口來源地,從而使得中間品進口來源地多元化。同時,從式(18)可類推出,對于任意k∈J,給定σ-θ-1>0,則有圖2展示了改善營商環境對每個中間品來源地邊際收益的影響,營商環境優化后中間品進口來源地數目從N-1增加至N'-1。據此,得到以下假說:

本文假說:改善營商環境會增加企業中間品進口來源地多元化。

二、模型構建及變量數據說明

(一)計量模型構建

根據上述理論假說,為了檢驗營商環境優化對企業中間品進口多元化的影響,我們構建出如下計量模型:

其中,i表示企業,ξ表示省份,t表示年份。DIViξt為第t年省份ξ企業i的中間品進口多元化水平;BEξt表示省級層面的營商環境質量水平;Xiξt為影響企業中間品進口多元化的控制變量向量,包括企業中間品進口規模、企業年齡、企業勞動力規模、企業資本密集度和企業出口啞變量。β是控制變量向量系數,ηi和ηt分別表示企業固定效應和時間固定效應,εiξt為隨機誤差項。

(二)變量說明與測度

1.企業中間品進口多元化。我們采用多個維度來測算。第一,與理論模型相一致,我們使用企業2000—2009年當年進口中間品來源國數目DIV1it衡量中間品進口來源地多元化水平。第二,除了進口來源國數目擴展之外,從不同來源地相對進口份額的分散化也可體現進口多元化水平。使用1減去企業從不同來源地進口中間品的赫芬達爾指數來測度:①John Lopresti, “Multiproduct Firms and Product Scope Adjustment in Trade”, Journal of International Economics, Vol.100, 2016,pp.160-173.其中j為來源國,Jit是第t年企業i進口中間品的來源國集合,Xijt是第t年企業i從j國中間品進口額,Xit為第t年企業i的中間品進口額。第三,企業不只可以在來源地層面進行進口多元化,還可以在產品層面進行多樣化配置。據此,使用企業當年進口中間品的“來源國-產品”組合數目DIV3it,以及DIV4it=1-作為企業中間品進口多元化的另外兩種測度。其中,v表示HS六分位中間產品,Vijt是第t年企業i從j國家進口的中間品種類集合,Xijvt是第t年企業i從j國進口中間品v的進口額。上述指標越大,均表示中國企業中間品進口多元化水平越高。

2.營商環境(Business Environment)。從三個角度對企業所在地區的營商環境進行測度。第一,沿用樊綱等編制的2000—2009年中國各省份市場化指數作為營商環境的基準度量,②樊綱、王小魯、朱恒鵬:《中國市場化指數——中國各地區市場化相對進程2011年報告》,北京:經濟科學出版社2011年。記為BEξt。該指標涵蓋了政府與市場的關系、非國有經濟發展、產品市場發育程度、要素市場發育程度、市場中介組織發育和法律營商環境等方面,是關于營商環境相對全面的測度。第二,知識產權保護力度,是體現一個地區營商制度發展水平的核心因素之一。據此,本文沿使用各省省委機關報紙當年刊登的有關知識產權保護的文章數目占當年文章總數的百分比來測算知識產權保護水平,③識別有關知識產權保護的文章關鍵詞為:知識產權保護、專利保護、商標保護、版權保護、打擊知識產權侵權、打擊專利侵權、打擊商標侵權、打擊版權侵權。報紙數據來自中國重要報紙全文數據庫,各省省委機關報為:北京日報、天津日報、河北日報、山西日報、內蒙古日報、遼寧日報、吉林日報、黑龍江日報、解放日報(上海)、新華日報(江蘇)、浙江日報、安徽日報、福建日報、江西日報、濟南日報(由于大眾日報(山東)未被中國重要報紙全文數據庫收錄,故用省會市委機關報代替)、河南日報、湖北日報、湖南日報、南方日報(廣東)、廣西日報、海南日報、重慶日報、四川日報、貴州日報、云南日報、西藏日報、陜西日報、甘肅日報、青海日報、寧夏日報,以及新疆日報。作為營商環境質量的另一種測度,記為BEIPPξt。④吳超鵬、唐菂:《知識產權保護執法力度、技術創新與企業績效——來自中國上市公司的證據》,《經濟研究》2016年第11期。第三,模型中營商環境質量影響司法機關對最終品廠商的法律保護,使得廠商和供應商之間合約履行水平上升。針對這一點,本文還使用“對生產者合法權益的保護”指標作為營商環境質量的第三種測度,記為由于BEξt是相對更加全面的指標,本文以此為基準測度,將另兩類指標作為穩健性檢驗。

3.其他控制變量。在回歸中控制其他可能影響企業中間品進口多元化水平的控制變量:(1)企業中間品進口規模lnIMit。中間品進口來源地和進口產品種類拓展還可能來自進口規模擴大。本文以企業中間品進口額取自然對數來控制規模因素。(2)企業年齡lnAGEit,用所在年份減去企業成立年份后取自然對數表示。(3)企業勞動力規模lnEMPit,用企業當年的員工數取自然對數表示。(4)企業資本密集度lnKLit,用企業固定資產與員工數之比后取自然對數表示。(5)企業出口啞變量EXDit。除了使用進口多元化分散風險之外,企業還可能通過同時參與進、出口的對沖效應來減小風險。①魯曉東、劉京軍、陳芷君:《出口商如何對沖匯率風險:一個價值鏈整合的視角》,《管理世界》2019年第5期。

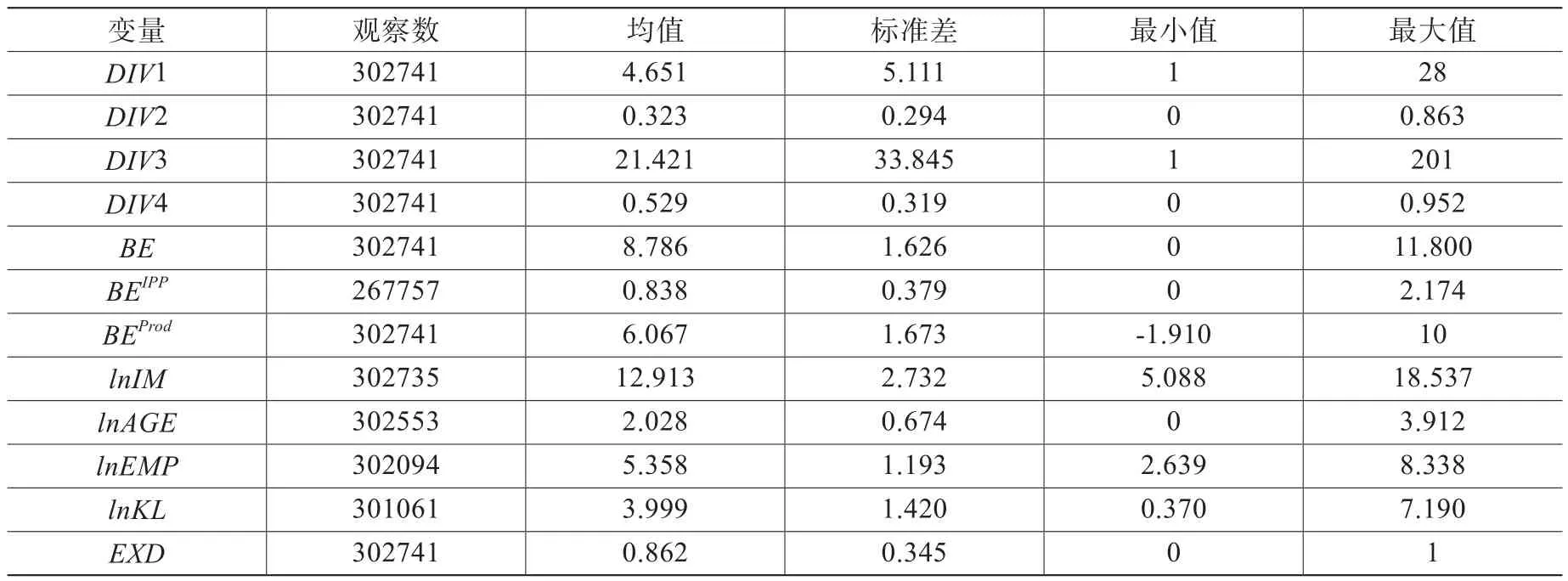

(三)數據來源和處理

本文主要使用2000—2009年中國工業企業數據庫和海關數據庫相匹配的數據。根據BEC產品分類和UNSD的HS-BEC產品匹配表,篩選出企業中間品進口數據,中間品定義為BEC代碼111、121、21、22、31、322、42和53等八大類產品。由于加工貿易的中間品進口合約通常缺乏靈活性,本文更關注一般貿易下企業靈活選擇中間品進口結構的行為,因而僅保留其中的一般貿易樣本。計算上述指標后得到2000—2009年企業面板數據。為避免異常值影響,我們對所有企業層面的變量在1%和99%分位上進行縮尾處理。表1報告了上述變量的描述性統計,2000—2009年樣本內中國工業企業進口中間品的平均來源地數目為4.651個,平均來源地-產品組合數目為21.421個。

表1 主要變量描述性統計

三、經驗結果分析

(一)基準回歸結果

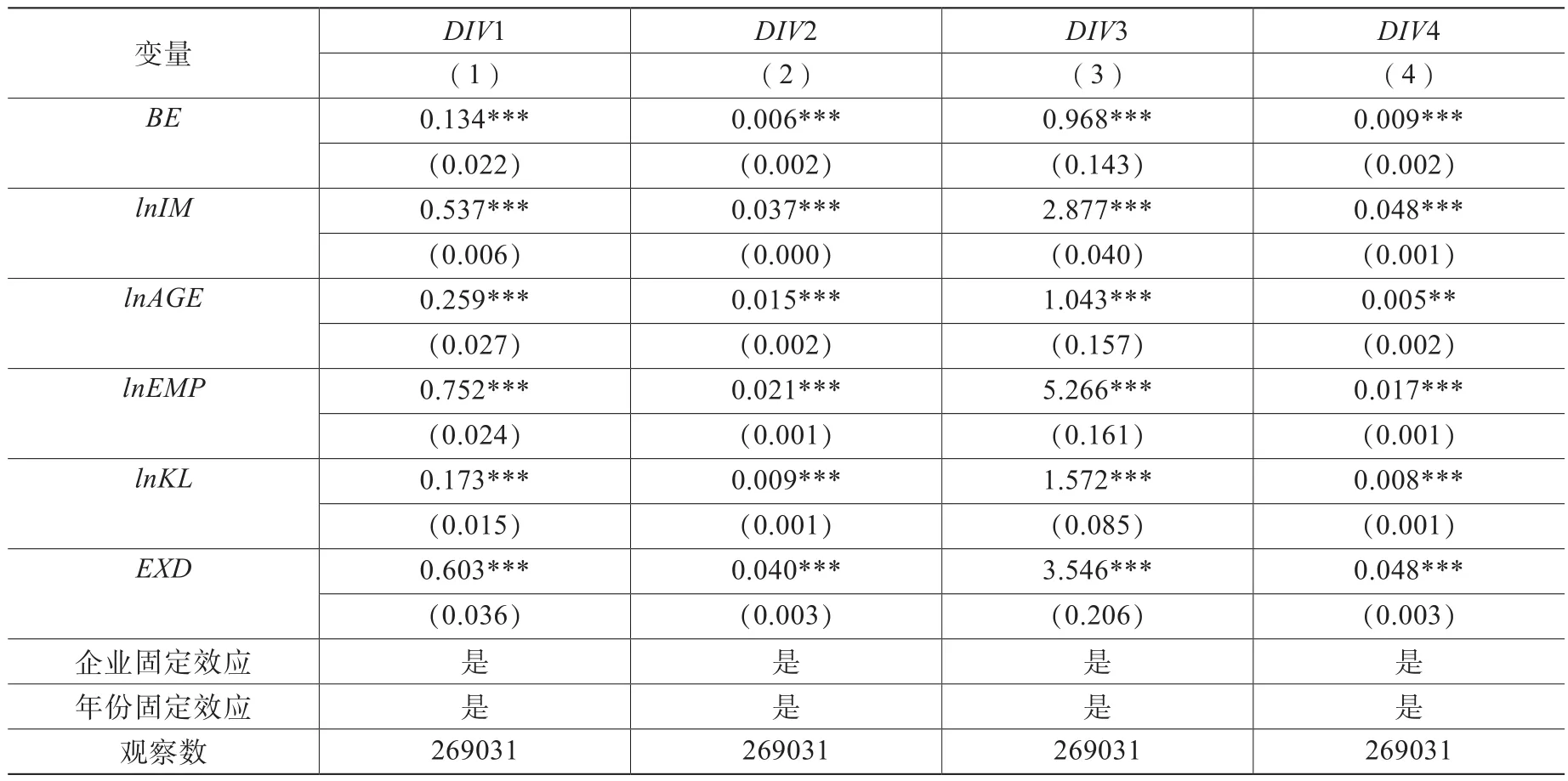

根據理論假說和計量模型式(19),我們使用四種測算的企業中間品進口多元化指標和以市場化指數測算的營商環境指標進行基準回歸。表2為基準回歸的結果:

表2的結果表明,改善營商環境對四種測算的企業中間品進口多元化水平的影響都在1%統計水平下顯著為正,說明改善營商環境不僅可以促進企業拓展中間品進口來源地范圍(DIV1和DIV3),實現中間品進口廣度多元化,而且有利于促進企業中間品相對進口份額的分散化(DIV2和DIV4),即提升企業中間品進口結構分散化,實現了企業中間品進口深度多元化。據此,基準回歸結果支撐了本文的理論假說。這意味著積極營造和優化營商環境,有利于提升中國企業中間品進口多元化水平,進而在穩外貿的基礎上推動國際國內雙循環發展。

表2 基準回歸結果

(二)異質性分析

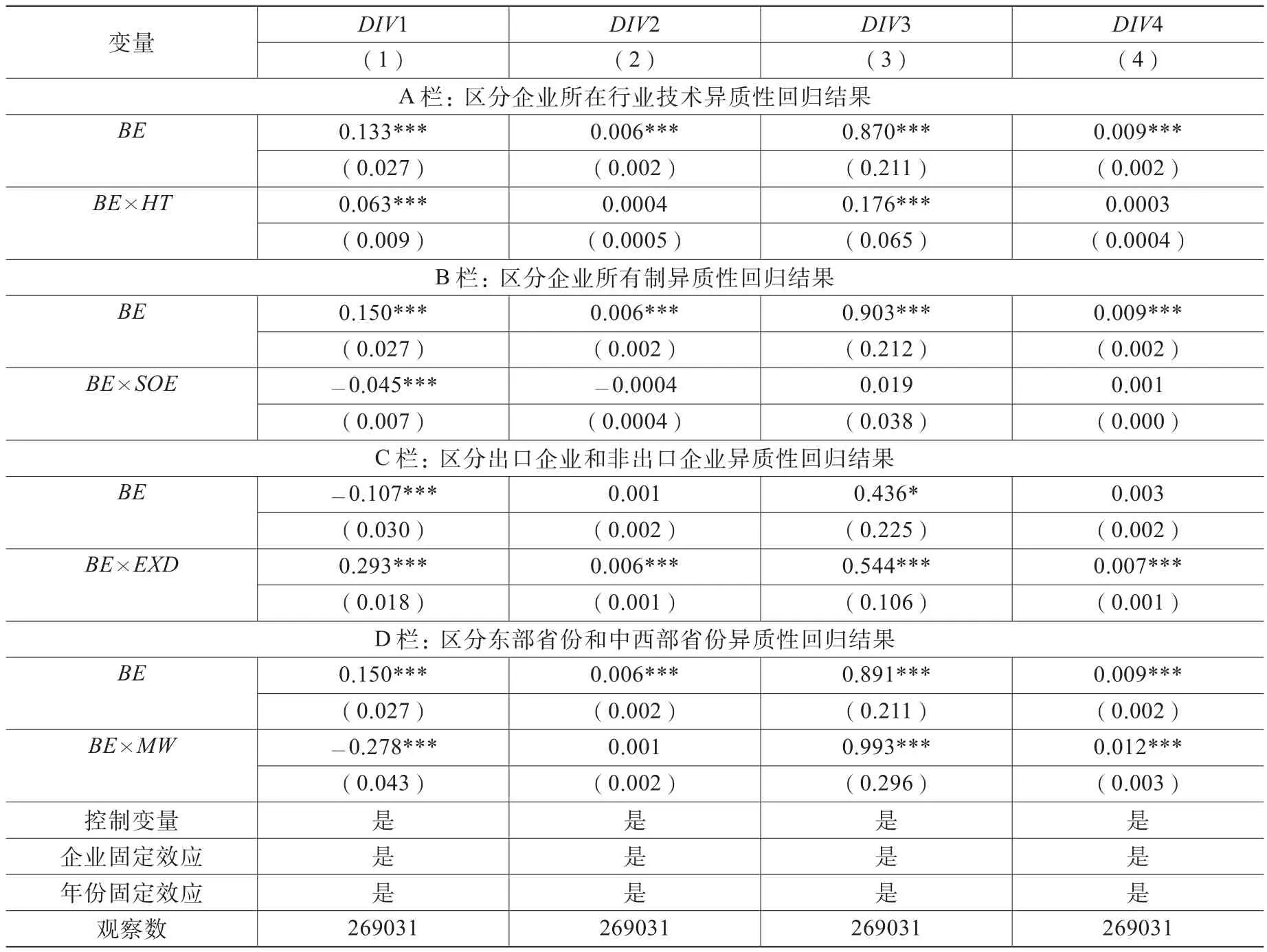

1.區分企業所在行業技術異質性。中間品技術復雜度越高,則其客觀價值就越難以在合約里認定,中間品進口商就可能更依賴外部營商環境來保障合約的履行。據此,高技術行業的企業中間品進口多元化可能對營商環境的變化更加敏感。為了檢驗這一推論,我們根據國家統計局《高技術產業統計分類目錄(2002)》分類,將樣本中四分位行業劃分為高技術和低技術行業,使用啞變量HT表示高技術行業。在基準回歸中,以低技術行業為基準組,加入與營商環境交互項來考察企業所在行業技術異質性效應。表3中A欄的回歸結果表明,對基準組低技術行業企業而言,改善營商環境對四種測算的企業中間品進口多元化水平都產生顯著的促進作用。對高技術行業企業,交互項BE×HT關于企業中間品進口來源地范圍(DIV1和DIV3)的影響系數統計上顯著為正,而對企業中間品相對進口份額分散化(DIV2和DIV4)的影響系數不顯著。這說明改善營商環境對高技術行業企業中間品進口廣度多元化的促進作用比低技術行業企業更強,而對高技術和低技術行業企業中間品進口深度多元化的促進效應并無差異。

2.區分企業所有制:國有和非國有企業。一方面,國有企業在經營上更可能受到政府的隱性擔保,對中間品進口的風險可能不太敏感,因而從事中間品進口多元化的激勵不強。另一方面,在地方司法保護的背景下,國有企業相對于民營企業在司法上受到的保護程度更大,①曹春方、陳露蘭、張婷婷:《“法律的名義”:司法獨立性提升與公司違規》,《金融研究》2017年第5期。因而當營商環境優化時,國有企業可能對司法環境的改善并不敏感。基于此,我們將樣本劃分為國有和非國有企業,使用啞變量SOE表示國有企業,表3中B欄的回歸結果顯示,對于基準組非國有企業,改善營商環境BE對四種測算的企業中間品進口多元化的影響系數在統計上都顯著為正;而對于國有企業,交互項BE×SOE對DIV1的影響系數統計上顯著為負,說明改善營商環境對企業中間品進口來源地數目的促進作用對非國有企業要比國有企業更大。不過,該交互項對其他三種測算的企業中間品進口多元化的影響系數在統計上并不顯著。

3.區分出口企業和非出口企業。更大的生產規模可能導致對中間品進口多元化的更多需求。據此,本文將樣本企業區分為出口企業和非出口企業進行回歸分析,使用啞變量EXD表示出口企業。在表3中C欄,我們加入營商環境與出口企業啞變量EXD的交互項,以非出口企業為基準組,回歸結果顯示,改善營商環境對出口企業中間品進口多元化的促進作用要明顯大于其對非出口企業的影響。

4.區分東部省份和中西部省份。一方面,東部地區相比中西部地區在市場化制度、法制健全水平等方面發展更為完善,外部營商環境對企業貿易多樣化經營的促進作用可能更為明顯。另一方面,東部沿海地區擁有更高的貿易便利化水平,由此企業較容易與更多海外供應商建立聯系,從而便于推進進口多元化。基于上述分析,我們將樣本企業劃分為東部和中西部省份企業,使用啞變量MW表示中西部省份,在回歸中加入營商環境與中西部省份啞變量MW的交互項進行分析。如表3中D欄的回歸結果顯示,對于基準組東部省份企業而言,改善營商環境對四種測算的企業中間品進口多元化的影響系數在統計上都顯著為正,說明改善營商環境促進了東部省份企業中間品進口多元化。而對于中西部省份企業,其交互項的系數對DIV1顯著為負,對DIV3和DIV4顯著為正,而對DIV2影響不顯著,這表明改善營商環境對中西部省份企業中間品進口多元化的影響效應是復雜的,既可能產生不利影響,也可能產生促進作用。

表3 區分企業異質性的回歸結果

(三)內生性問題分析

本文使用工具變量方法對潛在的內生性問題加以解決,提出了兩個關于營商環境的工具變量。

第一,沿用文獻的做法,我們使用1919年各省的基督教教會中學數量CHRξ作為營商環境質量的第一個工具變量,①方穎、趙揚:《尋找制度的工具變量:估計產權保護對中國經濟增長的貢獻》,《經濟研究》2011年第5期。從相關性來看,近代的基督教教會可能促進了尊重知識和保護產權等思想在中國的早期傳播,這種影響以長期地區文化的形式對當下的區域營商環境產生影響。從外生性來看,早期基督教傳播對營商環境以外的因素較為外生,難以在長約百年的時間跨度上對其他影響企業中間品進口多元化的變量產生顯著影響。在回歸中,由于CHRξ是一個不隨時間變化的工具變量,若使用面板固定效應則會導致多重共線性問題,因而使用一階差分進行回歸分析。②Chiara Criscuolo, Ralf Martin, Henry Overman, John van Reenen, “Some Causal Effects of an Industrial Policy”, American Economic Review, Vol.109, No.1, 2019, pp.48-85.

第二,我們使用各省當年日照時數的自然對數lnSUNξt作為營商環境的第二個工具變量。③Per Fredriksson, Aatishya Mohanty, “Sunlight and Culture”, Journal of Economic Behavior & Organization, Vol.188, 2021, pp.757-782.從相關性來看,長期暴露在紫外線輻射較多(即陽光充沛)地區的人群會表現出更大程度的集體主義特征,而陽光較少地區的人群文化表現出更加傾向個人主義的特征。在本文的語境下,需要外部環境對企業的私有產權加以保護,因而lnSUNξt下降,意味著更加傾向個人主義的環境,產生有利于企業利益的營商環境。從外生性來看,日照是關于其他經濟活動相對外生的自然因素。據此,使用各省當年日照時數的自然對數作為營商環境的第二個工具變量lnSUNξt,數據來自國家氣象科學數據共享服務平臺。

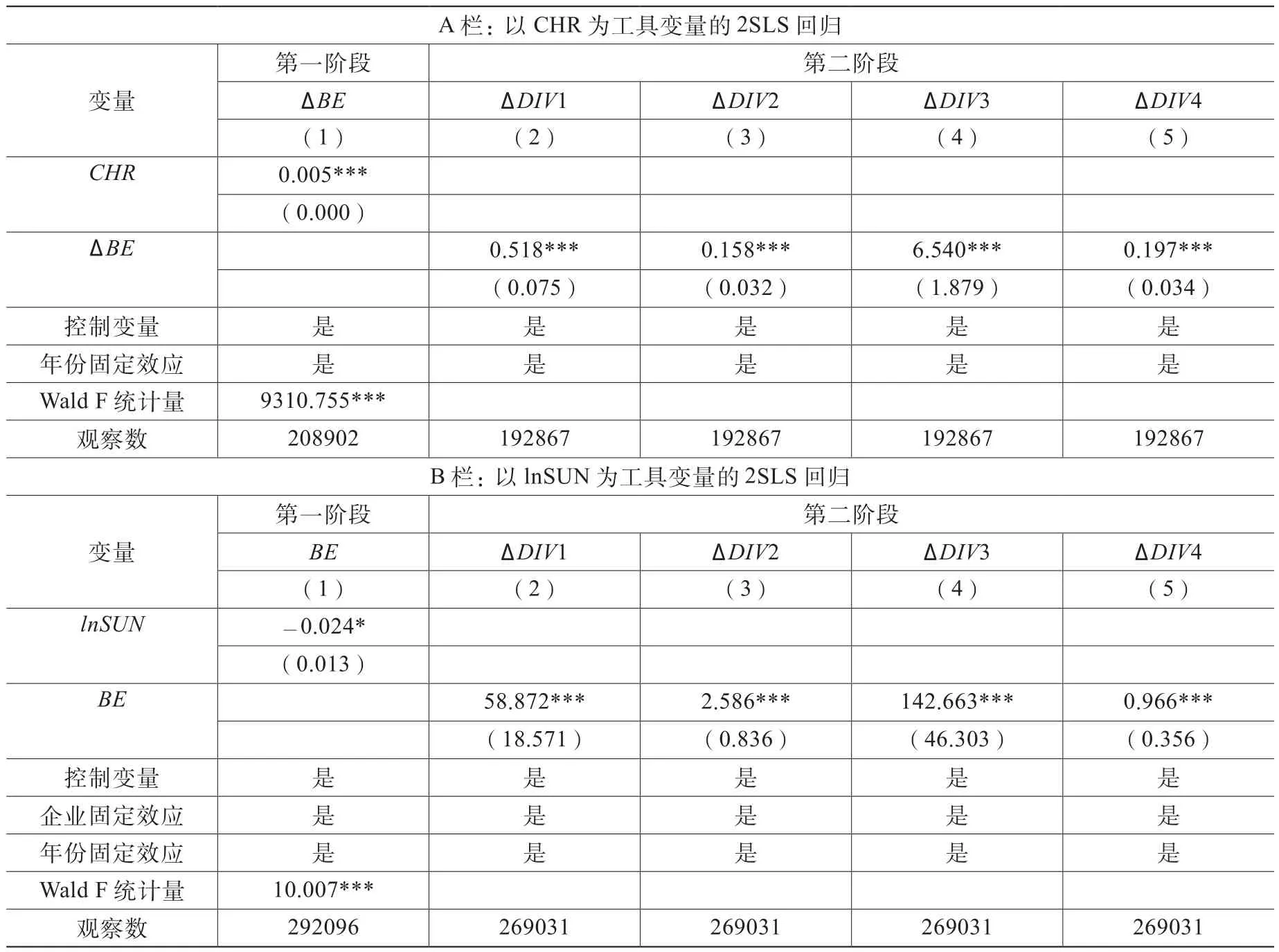

這樣,我們分別使用上述兩個工具變量進行2SLS回歸,表4報告了相應的回歸結果:

表4 解決內生性問題的回歸結果

根據表4,A欄列(1)第一階段回歸顯示,20世紀早期的基督教傳播對21世紀省級層面的營商環境具有統計上顯著的正向影響,表明此工具變量滿足相關性假定,并且弱工具變量的Wald F檢驗也證實了這一點。列(2)至列(5)第二階段回歸表明,在排除內生性問題后,改善營商環境對四種測算的企業中間品進口多元化的影響系數都顯著為正,這進一步證實了本文的理論假說,即改善營商環境會提高企業中間品進口多元化水平。

B欄列(1)第一階段回歸中,工具變量對營商環境的影響系數統計上顯著為負,弱工具變量的Wald F檢驗證實滿足相關性假定。據此,各省當年日照時數lnSUNξt下降,意味著更加傾向個人主義的環境,更有可能產生有利于企業自身利益的營商環境。列(2)至列(5)第二階段回歸表明,營商環境對四種測算的企業中間品進口多元化的影響系數均顯著為正,表明改善營商環境顯著提升了企業中間品進口多元化水平。因此,處理了內生性問題后,進一步證實了本文基準回歸的結果是穩健的。

(四)機制分析

為了探究營商環境質量通過哪些途徑對企業的中間品進口多元化水平產生影響,我們擬對可能的渠道進行檢驗。基于基準的計量模型,我們將機制檢驗的計量模型設為:

其中,CHANiξt表示可能的機制變量,BEξt、DIViξt,以及控制變量的含義類同于計量模型式(19)中的描述。若式(20)和式(21)中的系數b1×μ2統計上顯著,則表明省級層面的營商環境優化對該中介機制變量存在顯著影響,且這種影響會通過這條機制進一步傳遞到企業中間品進口多元化之上。b和μ是控制變量向量系數,ηi和ηt分別表示企業固定效應和時間固定效應,εiξt和∈iξt為隨機誤差項。

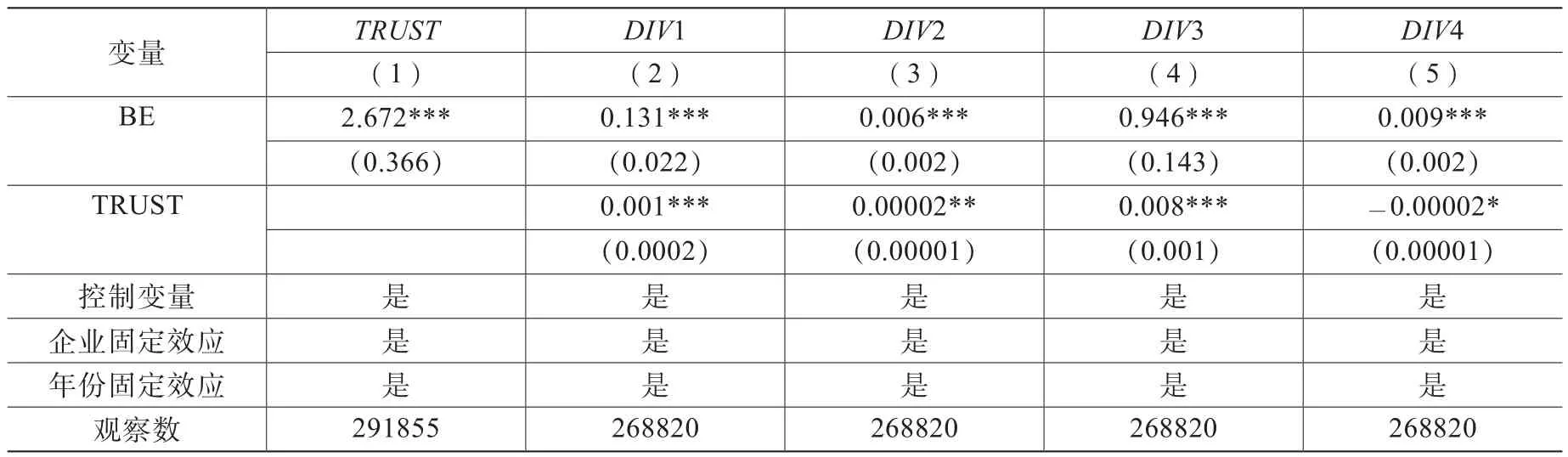

1.社會信用渠道。從理論模型來看,改善營商環境有助于降低海外供應商的違約情形,保障本土企業的合約利益。在存在信息不對稱的現實經濟中,社會信用是促進合約履行的關鍵機制。①Arnoud Boot, Stuart Greenbaum, Anjan Thakor, “Reputation and Discretion in Financial Contracting”, American Economic Review, Vol.83, No.5, 1993, pp.1165-1183.據此,我們將社會信用作為營商環境促進企業中間品進口多元化的一條可能渠道進行檢驗。在社會信用的測度上,中國企業家調查系統(CESS)于2000年進行的全國調查問卷數據是文獻中常用的指標。②張維迎、柯榮住:《信任及其解釋:來自中國的跨省調查分析》,《經濟研究》2002年第10期。問卷詢問了企業家“您認為為哪五個地區的企業比較守信用(按順序排列)”,據此計算出加權后的各省企業守信度指標TRUSTξ lnitial。這一指標在樣本(2000—2009年面板數據)中可用于度量各省份初始社會信用水平,但是若僅將其本身加入回歸,Trustξ lnitial會與企業固定效應產生多重共線性而無法識別。為此,使用省份初始社會信用水平與企業商業信用的交互項TRUSTiξt=TRUSTξlnitial×TradeCreditit作為企業面臨的社會信用水平度量。本文以企業應收賬款對總資產的比值表示TradeCreditit。據此,本文使用TRUSTiξt作為中介變量來揭示營商環境通過社會信用渠道對企業中間品進口多元化的影響。表5展示了以TRUSTiξt為中介渠道對式(20)和式(21)的回歸結果:

表5 社會信用渠道的機制檢驗結果

根據表5,列(1)表明,改善營商環境可以提升企業面臨的社會信用水平,尤其是企業間的商業信用水平。列(2)至列(5)反映出營商環境和社會信用渠道對四種測算的企業中間品進口多元化的影響,不僅營商環境產生的直接效應都統計上顯著為正,而且營商環境通過社會信用渠道對企業中間品進口的來源地數目DIV1、來源地分散化程度DIV2和來源地-產品組合數目DIV3都產生顯著的正向效應,除了對來源地-產品組合分散化程度DIV4的影響為負之外。綜合效應來看,改善營商環境通過提升企業的社會信用水平,顯著地促進了我國企業中間品進口多元化水平。據此,良好的社會信用機制有助于企業化解多元化進口來源地時帶來的中間品質量波動、制度性交易成本上升等顧慮,進而提高企業進口中間品多元化的激勵。

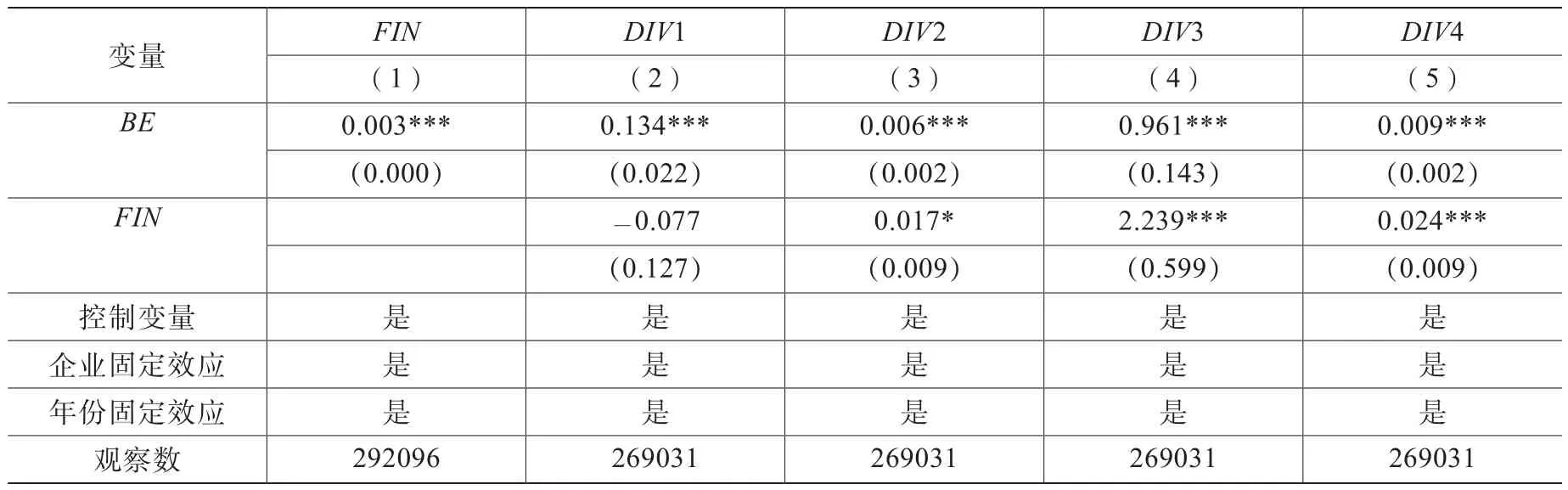

2.融資約束渠道。良好的金融環境可以提升企業從金融機構獲取外部融資的能力,進而以跨境供應鏈金融、貿易融資或其他融資形式來增強企業同更多海外供應商建立聯系并從中進口中間品的能力。①Thorsten Beck, “Financial Development and International Trade: Is There a Link?”, Journal of International Economics, Vol.57,No.1, 2002, pp.107-131.本文使用企業利息支出與固定資產之比作為企業外部融資約束的代理變量,記為FINit。該變量數值越大,表示企業面臨的融資約束程度越松。據此,我們使用FINit作為中介變量來揭示營商環境通過融資約束渠道對企業中間品進口多元化的影響。具體回歸結果如表6所示:

表6 融資約束渠道的機制檢驗結果

根據表6,列(1)顯示營商環境對企業融資約束的影響系數統計上顯著為正,表明外部營商環境優化可以給企業帶來更加寬松的融資約束松動,能夠使企業從金融機構獲取更多的融資。列(2)至列(5)展示了營商環境和融資約束渠道對四種測算的企業中間品進口多元化的影響,不僅營商環境產生的直接效應統計上都顯著為正,而且除了融資約束對中間品進口來源地數目DIV1影響不顯著之外,其對其他三類多元化指標如來源地分散化程度DIV2、來源地-產品組合數目DIV3和來源地-產品組合分散化程度DIV4的影響系數都統計上顯著為正。據此,改善營商環境可以通過寬松企業的融資約束條件,進而促進企業的中間品進口多元化水平。

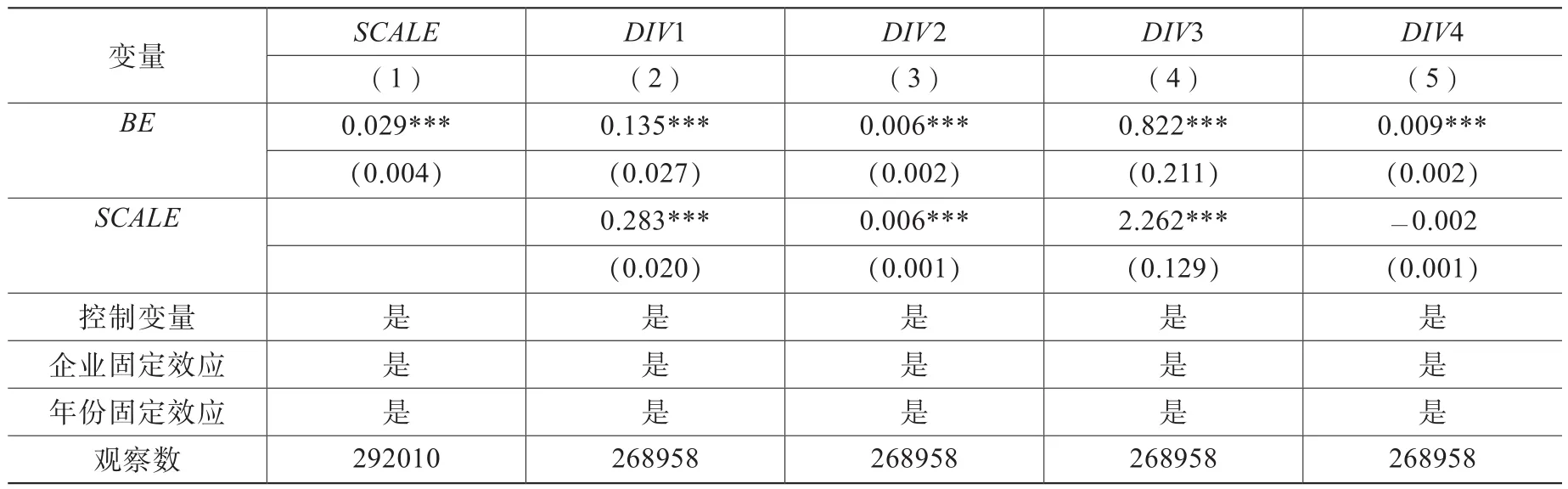

3.生產規模渠道。更旺盛的市場需求引致企業生產規模擴大,進而增加中間品進口需求。②毛其淋:《貿易政策不確定性是否影響了中國企業進口?》,《經濟研究》2020年第2期。由于單一的海外供應商造成產能約束限制,③Jaebin Ahn, Alexander McQuoid, “Capacity Constrained Exporters: Identifying Increasing Marginal Cost”, Economic Inquiry,Vol.55, No.3, 2017, pp.1175-1191.出于滿足國內產能需求和降低成本考慮,企業有動機進行中間品進口多元化。我們使用企業銷售額的自然對數來衡量企業生產規模SCALEit,并以其作為中介變量來揭示營商環境通過生產規模渠道對企業中間品進口多元化的影響。表7展示了以SCALEit為中介渠道對式(20)和式(21)進行回歸的結果:

表7 生產規模渠道的機制檢驗結果

依據表7,列(1)回歸系數表明,改善營商環境會使得企業生產規模出現顯著的增長。列(2)至列(5)展示了營商環境和生產規模渠道對四種測算的企業中間品進口多元化的影響,不僅營商環境產生了統計上顯著為正的直接效應,而且營商環境通過生產規模渠道對企業中間品進口的來源地數目DIV1、來源地分散化程度DIV2和來源地-產品組合數目DIV3都產生顯著的正向效應。這表明為了應對生產規模上升,企業需要拓展中間品進口以滿足產能需求。據此,改善營商環境通過提升企業生產規模,進而促進我國企業中間品進口多元化水平提高。

(五)穩健性檢驗

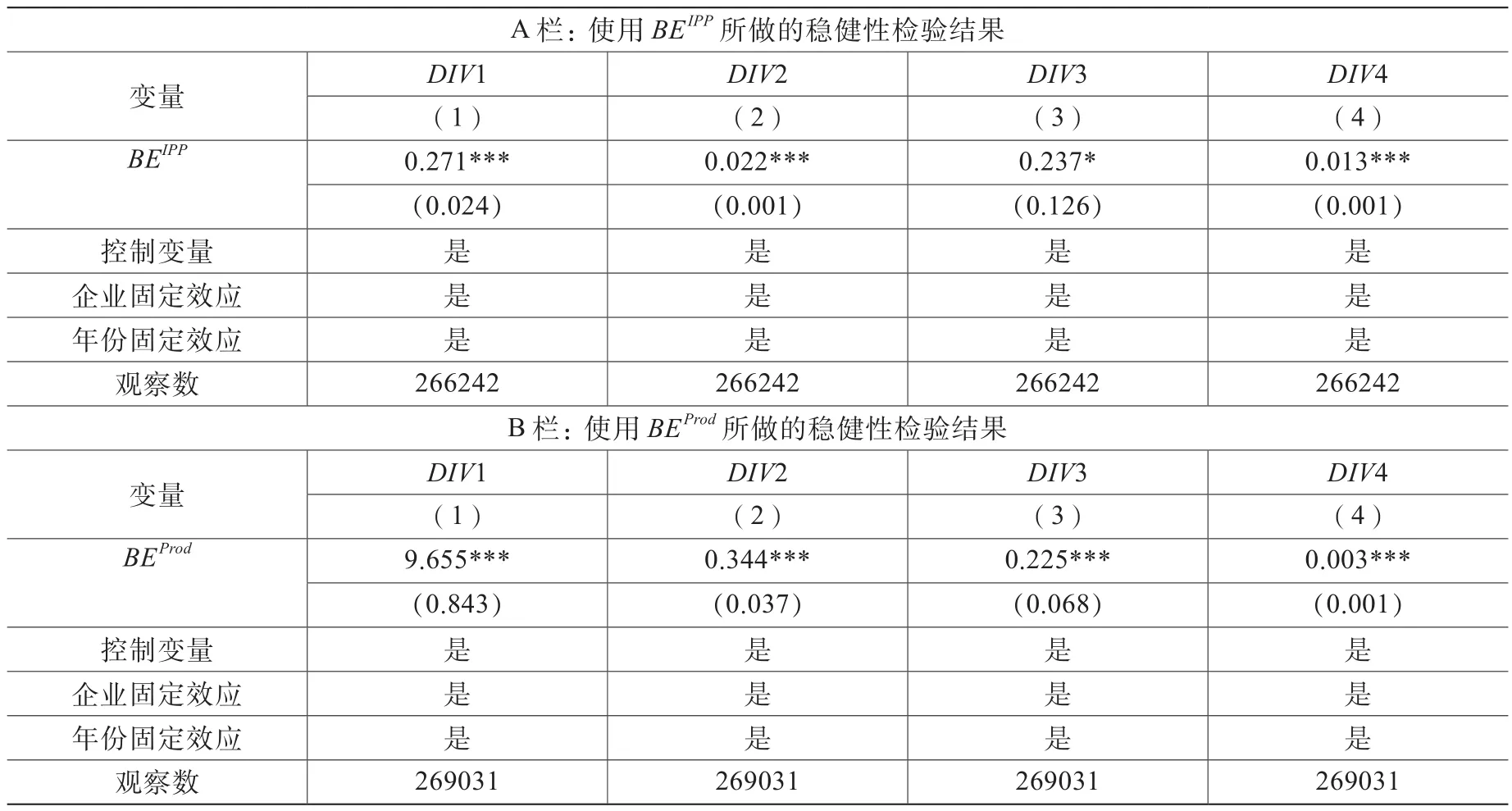

為了更具針對性,我們再選取整體營商環境的兩個重要的亞指標來進行穩健性檢驗。一是省份知識產權保護水平,作為一個地區營商制度質量的核心因素,可以反映營商環境的發展質量。二是對生產者合法權益保護水平,反映企業從海外供應商購買中間品時,其合約權益受到的保護水平。表8報告了使用這兩個指標所做的穩健性檢驗的回歸結果:

表8 穩健性檢驗結果

在表8中,A欄是使用省份知識產權保護水平度量營商環境所做的穩健性檢驗結果,B欄是使用對生產者合法權益保護水平度量營商環境所做的穩健性檢驗結果。回歸結果顯示,無論是改善營商環境-省份知識產權保護水平,還是改善營商環境-對生產者合法權益保護水平,都會對四種測算的企業中間品進口多元化產生顯著的促進作用,這進一步證實了本文基準回歸的結果是穩健的。據此,積極構建國際一流的營商環境,加強知識產權保護制度,維護好企業的合法權益,從而有助于提升中國企業中間品進口多元化水平。

結 語

經過40多年的改革開放,我國已深度融入國際分工的各個環節,成為全球產業鏈供應鏈重要的搭橋者。但是,當前國際貿易保護主義疊加新冠肺炎疫情的雙重沖擊,使得全球產業鏈供應鏈不暢。為此,保持供應鏈韌性,推進中間品進口來源多元化成為重要的選擇。本文拓展了企業中間品進口模型,探究了營商環境對中國企業中間品進口多元化的影響。研究發現,一是改善營商環境不僅可以促進企業拓展中間品進口來源地范圍,實現中間品進口廣度多元化,而且有助于促進企業中間品相對進口份額的分散化,實現中間品進口深度多元化。二是改善營商環境對高技術行業企業、非國有企業、出口企業等中間品進口多元化的促進作用要分別比低技術行業企業、國有企業、非出口企業更強。三是機制檢驗和穩健性分析證實,改善營商環境可通過提高企業社會信用水平、寬松企業融資約束條件和擴大企業生產規模等渠道,進而顯著促進我國企業的中間品進口多元化水平提高。無論是改善營商環境-省份知識產權保護水平,還是改善營商環境-對生產者合法權益保護水平,都對企業中間品進口多元化產生顯著的促進作用。

基于上述研究結論,本文提出如下政策建議:

第一,積極營造和優化營商環境,豐富貿易援助和救濟等政策工具,提升企業中間品進口多元化。中國是中間品進口大國,中間品的進口韌性和安全對中國整體供應鏈的穩定暢通具有重要意義。新發展格局下為應對貿易摩擦、新冠疫情反復、地緣政治沖突等一系列因素誘發的供應鏈中斷風險,我國需要針對性增強企業中間品進口韌性和多元化。現實中,企業拓展中間品進口供應商多元化的痛點之一是合約的不完善問題,供應商數目的增加將伴隨著上游違約風險的增加。在營商環境建設滯后、合約質量得不到保證的情況下,企業缺少進行供應鏈多元化的動機,更愿意與單一供應商通過重塑博弈來強化合約履行。據此,構建國際一流的營商環境,通過建立快速仲裁機制、寬松融資約束、增加法律援助等貿易工具,保障企業合約履行,可以提升企業擴大供應商來源激勵,進而拓展中間品進口多元化。

第二,推動制度型開放,構建國際一流的營商環境,引導企業加強合規管理,促進企業中間品進口多元化來提高分散供應鏈風險的能力。國內外產品、技術規則的銜接是影響中間品進口合約不完全性的重要因素。現實中,規則落差、知識產權保護不完善等因素是導致企業與中間品供應商之間難以達成有效合約的障礙之一。新發展格局下直面規則和規制等不一致問題,我國需要加強知識產權保護,培育引領中國制度走出去的技術落差和創新落差,主動引領制定國際經貿規則的制度型開放。

第三,除了營造良好的社會信用機制、提升企業履行合約之外,需要大力優化企業融資約束,保障金融供應鏈順暢,進而提高企業中間品進口多元化的融資能力。本文研究發現企業融資約束是營商環境影響中間品進口多元化的重要渠道。為此,創新供應鏈金融工具為中小企業從海外供應商進口提供融資支持,推進人民幣跨境支付體系建設,以暢達的金融供應鏈促進企業中間品進口多元化水平。