齊魯杜氏皮膚濕熱流派學術思想初探*

林榮秋,杜錫賢,范 玉,高曉斌,張世琳,趙 穎

(1.山東中醫藥大學,山東 濟南 250014;2.山東中醫藥大學附屬醫院,山東 濟南 250014)

齊魯杜氏皮膚濕熱流派是2020年山東省衛生健康委員會(山東省中醫藥管理局)建設的14家齊魯醫派中醫學術流派傳承工作室之一。該流派植根齊魯傳統中醫文化,致力于傳承劉完素、高秉鈞等醫家治療皮膚科疾病的學術思想及臨證經驗,以杜錫賢教授為流派創建人及主要傳承人,繼承并創新濕熱致病理論,形成以皮膚濕熱學說為核心的流派學術思想,成為在理論與實踐上都獨樹一幟的齊魯杜氏皮膚濕熱流派。

杜錫賢(以下尊稱杜老),山東中醫藥大學附屬醫院皮膚科主任醫師,齊魯杜氏皮膚濕熱流派創始人,山東省名老中醫,山東中醫藥大學中醫外科專業教授、博士生導師,山東中醫藥大學附屬醫院皮膚科創建人,山東中醫藥學會皮膚病專業委員會首屆主任委員與名譽主任委員。多年來,杜老運用中醫、中西醫結合治療皮膚科常見病、疑難病,如銀屑病、痤瘡、濕疹、蕁麻疹、帶狀皰疹、帶狀皰疹后遺神經痛、過敏性紫癜、天皰瘡、脂溢性脫發、斑禿、白癜風、黃褐斑等積累了豐富的臨床經驗,取得了顯著的療效。多年來,杜老也協助大學培養出了一批優秀的中醫人才,其中僅碩士與博士畢業生就有50余名。筆者作為齊魯杜氏皮膚濕熱流派第三代弟子,現從流派的溯源、傳承、學術內涵、用藥特色等方面,淺析齊魯杜氏皮膚濕熱流派的學術思想體系。

1 流派溯源

“濕熱”一詞首見于《黃帝內經》。《素問·生氣通天論篇》云:“因于濕,首如裹,濕熱不攘,大筋緛短,小筋弛長。”[1]《素問·六元正紀大論篇》有“四之氣,溽暑濕熱相搏,爭于左之上,民病黃癉而為跗腫”[1]的記述,濕熱在中醫病因病機學中占有重要位置,其致病范圍之廣,涉及人體五臟六腑和各組織器官。更有朱丹溪認為:“六氣之中,濕熱為病,十居八九。”[2]可見濕熱致病無處不在。

金元四大家之一的劉完素依據《黃帝內經》熱病學說提出“熱病只能作熱治不能從寒醫”的理論[3]。《素問·至真要大論篇》病機十九條中有“諸濕腫滿,皆屬于脾”“諸瘡痛癢,皆屬于心”“諸轉反戾,水液渾濁,皆屬于熱”[1]等對火、濕之邪的描述,劉完素在此基礎上加以發揮,提出“火熱論”之說,并應用于臨床,主張“六氣皆能化火”,即“六經傳受,由淺至深,皆是熱證”,由此擴大了火熱病證的使用范圍[4]。關于濕與熱,劉完素認為人體感受熱邪之后,火熱怫郁于人體,使氣機宣暢受阻,津液不布,水濕不運,水濕停滯為邪,若濕氣郁閉,陽氣不得宣通,日久則易內生火熱,認為濕與熱之間互相影響,關系密切。

清代醫家高秉鈞著有外科專著《瘍科心得集》《謙益齋外科醫案》等,高氏首次將溫病三焦辨證運用到外科治療中,提出“三部病機”學說:“蓋以瘍科之證,在上部者,俱屬風溫風熱,風性上行故也;在下部者,俱屬濕火濕熱,水性下趨故也;在中部者,多屬氣郁火郁,以氣火之俱發于中也。”[5]高氏認為,外瘍之發,與內證異流而同源,其發病或外由六淫之氣所感,或內被七情之氣所傷,不外乎陰陽、寒熱、表里、虛實、氣血、標本。所以高氏以“雖曰外科,實從內治”[5]為基本原則,根據外瘍的不同發病部位,總結歸納不同病因,為臨床辨證施治提供了指導[6]。其學術思想對杜老影響很深。

杜老博采眾家之長,對劉完素的“六氣皆能化火”學說和高秉鈞的“雖曰外科,實從內治”之理受益頗深。杜老將二者融會貫通,并加以創新,在臨床實踐中,運用濕熱理論辨治皮膚病頗有療效,并首次提出濕熱潛證理論,倡導創新了皮膚濕熱致病學說。流派代表人及傳承弟子在臨床實踐中,基于傳統的八綱辨證理論,直擊皮膚病的根本,靈活繼承并傳承了皮膚病的濕熱致病思想,廣泛開展臨床研究,逐漸形成獨特的流派學術思想及診療風格。

2 流派傳承脈絡及代表作

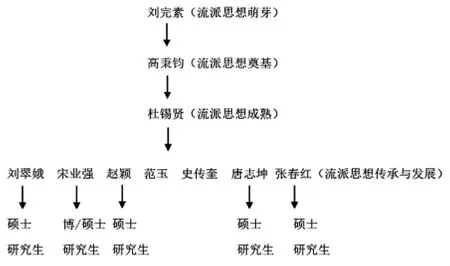

2.1 傳承脈絡 齊魯杜氏皮膚濕熱流派,肇始于金元時期著名醫家劉完素。劉完素為金元四大家之首,學術以倡言“火熱論”著稱,其系統闡述的“玄府學說”和“陽熱怫郁”理論,對齊魯杜氏皮膚濕熱流派形成和發展起到了重要的奠基作用。高秉鈞,清代著名醫家,其秉承劉完素火熱之說立論,創“瘍科三部病機學說”,重視濕熱與伏邪發病。高秉鈞在《瘍科心得集》中有云:“諸痛癢瘡,皆屬于心。諸濕腫滿,皆屬于脾。心主血,脾主肉,血熱而肉濕,濕熱相合,浸淫不休,潰敗肌膚,而諸瘡生矣。”[5]杜老是齊魯杜氏皮膚濕熱流派的核心人物,也是傳承代表人物。杜老熱心學術、重視傳承,不斷理論求索,深化“玄府氣液-陽熱怫郁”認識,發展探索了皮膚濕熱潛癥理論、皮膚濕熱核心病機理論,認為皮膚為人體衛外之屏障,玄府郁閉,濕熱內盛是皮膚病尤其是炎癥性皮膚病核心病機。杜老長期以來致力于教書育人,培養后學,為國家培養了一批又一批中醫人才,弟子們在長期跟隨老師從事濕熱臨床、教學和科研過程中,繼承杜老學術思想,先后對清熱利濕飲等經驗方作用機理進行了較深入研究,已成為中醫皮膚界的骨干力量,是本學派的重要代表。(見圖1)

圖1 齊魯杜氏皮膚濕熱流派傳承脈絡

2.2 流派傳承代表作 杜老是山東省中醫皮膚科的奠基人,杜老及其弟子的多部著作詳細介紹其傳承與創新的中醫皮膚科學術思想、醫論醫話、方藥心得、驗案薈萃、特色療法、學術成果等,內容豐富實用,對于開拓臨證思路、提高臨床療效將大有裨益,如《皮膚病中醫辨治》《皮膚病中藥外治療法》《疔瘡癰毒中西醫特色治療》等,以及杜老的弟子范玉、史傳奎主編的《當代中醫皮膚科臨床家叢書(第2輯)杜錫賢》,宋業強、耿立東、趙穎主編的《銀屑病中西醫新治》,宋業強主編的《蕁麻疹新治》等。在杜老帶領下,目前流派已經建立了一支研究繼承杜氏皮膚濕熱流派學術思想及臨床經驗的學術隊伍,形成了學緣結構合理、老中青相結合的傳承團隊,已成為齊魯大地頗具影響力的流派,在全國中醫皮科學術領域也有重要影響,對廣大中醫臨床工作者、中醫院校師生和中醫愛好者均有較大的參考價值。

3 流派學術思想

3.1 承于劉完素,善辨證審治 杜老精研《黃帝內經》《素問玄機原病式》《瘍科心得集》《外科正宗》等中醫經典專著,繼承劉完素之說,并深受啟發,對中醫經典理論尤其濕熱致病理論掌握嫻熟。劉完素在《黃帝內經宣明論方》中對“六氣皆從火化”加以闡釋,即“木能生火,故風火多為熱化,皆陽熱多”[7],認為人體所受六淫之邪的侵襲,均可演化為火熱之邪而犯表,從而形成陽熱怫郁的病理狀態;劉完素重視“積濕成熱”,認為“凡病濕者,多自熱生,而熱氣尚多,以為兼證,當云濕熱也”[7]。其著作中的選方用藥原則,“小熱之氣,涼以和之。大熱之氣,寒以取之。甚熱之氣,則汗發之。發之不盡,則逆治之”[8],“且如一切怫熱郁結者,不必止于辛甘熱藥能開發也,如石膏、甘草、蔥、豉之類寒藥,皆能開發郁結,以其本熱,故得寒則散也”[9]等,也對杜老影響頗深。杜老認為,劉完素對濕邪、熱邪致病的論述及辨證較為具體,道理明了且用藥切合臨床實際。臨床上的皮膚病尤其是炎癥性皮膚病大多存在著濕熱病機,二者常相互兼夾、復合為患。但辨證是中醫診療的關鍵環節,疾病的證型復雜多樣,切不可將疾病僵化地固定分型。

杜老主張,勿將疾病固定分型,臨證時應根據每個患者的實際情況辨證審治,認清核心病機,執簡馭繁,既要認清病情的復雜多樣性、個體性,也要靈活辨證,有效提高皮膚病的療效。

3.2 標本兼顧,內外并治“病之有本,猶草之有根也。去葉不去根,草猶在也”[10]。杜老常說治病要從整體出發,認為陰陽之平衡,衛氣營血之調和,臟腑經絡之通暢,與病損之變化均息息相關。求其本、治其標,辨證求因、標本兼治,才能祛病之根。《素問·至真要大論篇》云:“從內之外者,調其內;從外之內者,治其外。從內之外而盛于外者,先調其內而后治其外;從外之內而盛于內者,先治其外而后調其內。”[1]外治法是治療皮膚疾病不可或缺的手段,杜老指出,在臨床實踐中,醫者應在中醫基礎理論的指導下,首辨陰陽,再辨虛實、表里,對內辨證對癥用藥,調節臟腑功能,對外加用藥物外治,如中藥熏洗、拔罐、塌漬等,通過對整體的辨證,將局部治療和全身治療相結合,全面提高臨床療效。既要從病因上整體認識疾病,又要做到局部皮損辨證與全身辨證相結合,從整體上調整審治,做到外治標、內求本。

臨床治療皮膚病時,在辨病辨證選擇恰當的內服方藥后,常根據皮膚損害的表現來選擇適當外用藥物。如濕熱蘊膚證、脾虛濕蘊證的皮損出現紅腫、糜爛、滲出時,可選用院內制劑硝礬散開水溶化待涼后冷濕敷,再用自擬外用濕疹散香油調涂于患處;若皮損以紅斑、丘疹為主,無糜爛、滲出者,用院內制劑皮炎乳膏外涂患處(陰囊處忌用);泛發性濕疹,皮損潮紅、鱗屑、結痂時,常囑患者自制黃連當歸紫草油外搽;血虛風燥證皮膚肥厚、干裂、脫屑時,常用自擬外洗方黑豆方水煎外洗,洗后酌情選擇藥膏外涂。

《理瀹駢文》有“內外治殊途同歸之旨,乃道之大原也”[11]的理論。外治與內治在病因病機、辨證論治、遣方用藥等醫理上幾乎是相同的,只是方法不同而已,其內在機制是統一的[12]。杜老強調,外治原則多參照內治原則,在整體全面辨證辨病的基礎上,做到內調外治才能求病之本,除病之根。

3.3 衷中參西,取長補短 張錫純有言:“中醫謂人之神明在心,故凡神明受病,皆注重治心。西人謂人之神明在腦,故凡神明受病,皆注重治腦。及觀丹經,則以腦中所藏者為元神,心中所發者為識神,此其義實可溝通中西,而與《素問·脈要精微論篇》謂‘頭者,精明之府’及《素問·靈蘭秘典論篇》謂‘心者,君主之官,神明出焉’之文相符合也。蓋人之神明有體用,神明之體藏于腦,神明之用出于心也。”[13]許多醫者認為中醫和西醫是兩個體系,而張錫純精究古籍,認為兩者并不沖突,并將其融為一說,即“神明之體藏于腦,神明之用出于心也”[13]。受張錫純衷中參西的影響,杜老在臨證與教學中都強調要“中西并蓄,取長補短”,提出“以西醫為綱,以中醫為目”、辨病和辨證靈活結合的指導思想。杜老還建立中西醫結合雙重診療體系,強調將西醫的標準化診斷與規范化治療融入到中醫的辨病辨證與治療中,有利于明確診斷,準確用藥,以提高臨床療效。

臨證中,對于急性、泛發性、難治性的皮膚病,杜老常在中醫辨證用藥的基礎上加用抗組胺、糖皮質激素類等西藥,將中藥與西藥配合使用,取長補短,在應用西醫規范化治療加速病情好轉的同時,整體調理臟腑,盡量減少激素類藥物的使用以減輕其副作用。例如:在獲得性大皰性表皮松解癥的治療中,杜老常結合西醫病理結果,明確診斷,經中醫辨證開立方藥后,加用糖皮質激素、硫唑嘌呤或甲氨蝶呤單用或與潑尼松等西藥聯合應用;治療急性泛發性濕疹時常加用氯雷他定等抗組胺藥[14]。

杜老認為,中西醫的結合是將兩者的特色與優勢有機結合,融會貫通、各取所長,既可以減少激素和免疫抑制劑的使用量和副作用,又可以降低復發率,提高患者的生活質量,是現代治療學觀念的創新性和先進思想的體現。

4 臨床經驗及用藥特色

對于臨床用藥,杜老常強調要全面辨證、靈活用藥、膽大心細,在熟記藥物功效、整體評估患者病情的基礎上,要隨證化裁、敢于用藥,根據皮損的部位、范圍、形態、色澤、分布特點及皮膚的耐受情況,制定全面可靠的治療方案。杜老臨床經驗豐富,創用了諸多經驗方劑,如清熱利濕飲、白癜飲、雙土飲等。杜氏學子繼承杜老的經驗方根據患者病情加減化裁應用于臨床,取得良好的臨床療效。

4.1 善從濕熱辨治皮膚病 杜老認為六淫致病中與皮膚病的病因病機關系最為密切的是濕邪和熱邪。濕熱之為病,有內因、外因之別。內因之本在脾之所化,火盛化為濕熱,水盛化為寒濕;外因則有多種因素,如飲食、霧露等。濕屬土,土載四行,《素問·五運行大論篇》中記載濕邪“其性靜兼,其德為濡”[1],濕邪的性質決定了其易兼夾他邪共同致病的特點。《醫原·濕熱論》言:“濕生于土,本氣屬陰,陰為寒濕,后乃漸化為濕熱。然陰氣必得陽氣而后升,所以盛夏熱甚濕生,萬物皆潤,溽暑蒸淫,自下而上,升于太虛,為云霧雨露,則濕之化氣,又為陰中之陽。陰中之陽,為濕熱。”[15]劉完素也曾述:“濕病本不自生,因于火熱怫郁,水液不能宣行,即停滯而生水濕。”[16]可見,濕邪、熱邪外郁肌膚腠理,或蘊結化火,或血燥生風等,是導致皮膚病纏綿難愈的主要因素。

臨床上,典型濕熱證患者的局部皮膚常表現為紅腫、水皰、糜爛、浸漬等;非典型的風熱證、血熱證等患者雖缺乏典型的外在濕熱征象,但從其病史、體質、皮膚生理功能以及濕熱致病的特點,不難發現其仍隱伏濕熱病機。杜老將這種常規辨證體系之外,貫穿病機始末并對發病、病情進展及轉歸有轉化傾向的深層濕熱病理狀態擬稱為“皮膚病濕熱潛證”[3]。濕熱潛證觀點有別于傳統的辨證思路,具有創新性。治療中遵循“利中有清,利清相輔”的原則,把握濕熱潛證的病理機轉,異病同治、異證同治,擴大清熱利濕法的應用范圍,能有效提高臨床療效。

4.2 善悟藥性,配伍用藥 尤在涇云:“兵無向導則不達賊境,藥無引使則不通病所。”[17]引經藥的使用可以增加藥物的靶向性,能調節臟腑、陰陽、氣血等,促進諸藥更好地發揮藥效,以提高療效。杜老在臨床上尤為注重引經藥物的使用,認為引經藥可引諸藥直達病所,如:治療帶狀皰疹、頭面部濕疹等,選用龍膽,用于耳輪引經藥;治療淤積性皮炎、下肢濕疹等,選用牛膝,主要用于下肢引經藥;治療顏面部丹毒、毛囊炎、癤腫時等感染性皮膚病時,選用菊花作為引經藥;治療濕氣較重的疾病時,常選擇厚樸作為引經藥,其為胸背引經藥;皮損多在四肢時,選用桑枝為引經藥。

對藥,又稱為“藥對”,是在中醫基礎理論的指導下,將藥物的性味、歸經、功效及相應疾病的中醫治則治法相結合而使用的兩味藥。對藥的配伍及應用可提高藥效,更好地切合病證,從而有效地提高臨床療效。整理流派核心傳承人的臨床醫案不難發現,金銀花與土茯苓的配伍使用不在少數。金銀花甘寒,入肺、胃、心經,能清熱涼血,解毒散癰,在皮膚科使用頻率較高;土茯苓甘緩、淡滲,入肝、胃經,能清熱解毒,祛風濕、利關節。兩藥相須為用,入脈絡搜風、剔濕、清熱、解毒之力倍增,且性味平和,無克伐、傷陰之弊。臨床用于治療濕熱蘊結、火熱毒邪所致的濕疹、銀屑病、痤瘡、瘡瘍等,收效甚佳。與之相似,配伍成對藥使用能增強臨床療效的還有白鮮皮、地膚子。兩藥合用增強清熱燥濕、祛風止癢之功效,適用于過敏性、瘙癢性皮膚病,如蕁麻疹、藥疹、接觸性皮炎結節性癢疹等。

4.3 善兼顧脾胃,扶正祛邪 脾胃為后天之本,是升降運動的樞紐。脾胃健運,則有“清陽出上竅,濁陰出下竅;清陽發腠理,濁陰走五臟;清陽實四肢,濁陰歸六腑”[1]的正常升降運動。尤其在疾病后期,氣陰兩傷,正氣不能鼓邪外出之時,萬不可過用苦寒清熱之劑中傷脾胃,否則脾胃升降失常,正氣更衰,導致毒邪留滯,各臟腑都會受到影響,發生種種病癥,即所謂“內傷脾胃,百病由生”[18]。杜老從李東垣的脾胃學說中受益頗多,非常重視調養臟腑在疾病治療中的重要作用,提倡在治療患者主訴之疾的同時,要兼顧對脾胃的調養,脾胃健運則元氣充足,更有利于正氣抗爭,祛邪外出。

所謂“胃氣一敗,百藥難施”[19],臨床上,慢性病患者多是因虛致瘀,因虛而致病,所以在治療中要扶正達邪,如治療銀屑病血熱諸證時,常在方中加用麩炒白術顧護脾胃,或加用當歸補血、滋陰,防止苦寒藥物傷陰等。對于濕熱火毒之證及一些急性皮膚病后期的治療,因考慮到前期使用的清熱利濕解毒藥物多苦寒敗胃,杜老常在其基礎治則上佐以健脾之法,如治療濕熱化火化毒證的膿皰性銀屑病患者時,杜老常予以自擬清熱利濕飲,加用茯苓、麩炒白術、麩炒薏苡仁等健脾利濕、淡滲利濕之藥,在治療疾病的基礎上,達到顧護脾胃之效。

5 驗案舉隅

患者,女,10歲,2020年8月9日初診。主訴:周身泛發紅斑、丘疹、鱗屑伴癢1年。患兒1年前感冒后雙小腿始發紅斑、丘疹,伴輕微瘙癢,曾就診于當地醫院,診為“銀屑病”,予口服中藥(具體不詳),外用多磺酸粘多糖乳膏、卡泊三醇軟膏,效果一般。近一年患兒皮損范圍漸擴大,皮損增多,現周身泛發紅斑、丘疹、斑塊,部分融合成片,呈中度浸潤,皮損面積約占全身體表面積的25%。為求進一步中西醫結合系統診療,來我科就診。刻診:周身泛發紅斑、丘疹、斑塊,部分融合成片,呈中度浸潤,上覆少量白色鱗屑,皮損面積約占全身體表面積的25%;納可,瘙癢偶影響睡眠,二便調;舌質紅,舌苔黃厚膩,脈滑數。既往身體健康,其曾祖母罹患銀屑病。查體:咽后壁紅腫,扁桃體Ⅲ度腫大。西醫診斷:尋常型銀屑病。中醫診斷:白疕(血熱挾濕證)。治法:清熱利濕涼血。(1)中藥內服,方用濕熱清加減:北柴胡9 g,金銀花9 g,梔子9 g,鹽車前子(包煎)9 g,土茯苓15 g,黃芩6 g,牡丹皮9 g,當歸9 g,澤瀉9 g,生地黃9 g,龍膽6 g,連翹15 g,赤芍12 g,白鮮皮9 g,板藍根15 g,白花蛇舌草15 g,大青葉15 g,馬齒莧15 g,甘草6 g。14劑,1劑/d,水煎取400 mL,分早晚飯后溫服。(2)龍珠軟膏,外用,1次/d。

2診:2020年8月23日。患兒皮損顏色較前變淡,上覆少量鱗屑,偶見零星新發皮損,瘙癢較前減輕,但汗出后癢甚,扁桃體腫大較前減輕;納眠可,二便調;舌質紅,舌苔黃膩,脈滑數。予上方加地膚子15 g,薏苡仁30 g,蒲公英9 g,繼服14劑。外用藥繼用。

3診:2020年9月6日。患兒皮損顏色較前明顯變淡,部分皮損上覆細小鱗屑;納呆,眠可,大便溏,小便調;舌質淡紅,舌苔白,脈微滑數。查體見扁桃體腫脹消退。予2診處方,大青葉、板藍根、白花蛇舌草、馬齒莧均減為9 g,加麩炒白術15 g,萊菔子15 g,焦山楂15 g,繼服14劑。外用藥繼用。

4診:2020年9月20日。服上藥14劑,患兒皮損大部分消退;情緒良好,納眠可,二便調;舌質淡紅,舌苔薄白,脈微滑數。予3診處方加黃芪9 g,防風9 g,繼服14劑。外用藥繼用。

5診:2020年10月4日。服上藥14劑,患兒皮損基本消退,未見新發皮損。囑患兒避風寒、調飲食,不適隨診。

按語:患兒平素煩躁易怒,結合就診時的舌脈,示肝經郁熱之證較明顯,且平素嗜食肥甘厚膩,濕熱之邪入里化熱,熱入血分,發為本病。結合皮疹及舌脈辨證為血熱挾濕證,濕熱病機貫穿本病始終,治宜清利肝膽濕熱,涼血解毒,方選濕熱清加減。方中龍膽瀉肝膽實火,利濕,為君藥;黃芩、梔子清熱燥濕瀉火,共為臣藥;澤瀉、土茯苓、車前子滲濕泄熱,赤芍、牡丹皮、大青葉清熱涼血化瘀,板藍根、白花蛇舌草、馬齒莧清熱涼血,解毒利咽,當歸、生地黃滋陰養血,金銀花、連翹清熱解毒,柴胡疏肝行氣,白鮮皮燥濕止癢,共為佐藥;甘草調和諸藥,護胃安中,為使藥。全方共奏清熱利濕、涼血解毒之效。外用藥選用龍珠軟膏,其為中藥藥膏,具有清熱解毒、清熱涼血之效,不含激素,更適宜患兒使用。2診時,患兒皮損較前變淡,但仍有新發皮損,且汗出后癢甚,扁桃體仍腫大,示素體濕熱盛,仍需繼續清熱解毒涼血,故加地膚子以燥濕止癢,加薏苡仁、蒲公英增強清熱祛濕解毒之功。3診時,患兒皮損顏色明顯變淡,扁桃體腫脹消退,但患兒食欲減退,大便溏薄,故將上方清熱解毒力強的中藥改為小劑量,加麩炒白術、萊菔子、焦山楂補氣健脾和胃,防止清熱解毒藥物苦寒敗胃。4診時,患兒皮損幾近消退,繼服藥鞏固。因患兒平素易外感,上方加用黃芪、防風,與方中麩炒白術相配,取“玉屏風散”之意,幫助患兒補氣升陽、益衛固表,提高抵抗力。結合患兒素體濕熱盛的特征,以及每次隨診患兒皮損及舌脈變化加減、配伍用藥,兼顧脾胃、扶正祛邪。

6 結語

齊魯杜氏皮膚濕熱流派從成立至今,杜老作為流派創始人,帶領傳承弟子們不斷探索完善流派的學術思想。杜老強調,要精于經典但不拘泥于經典,博眾家之長,在整體辨證論治的基礎上,結合皮膚病的特點做到內外同治、標本兼顧,并結合現代醫療技術,不斷提高臨床診療水平,衷中參西,各取所長,發揮中醫藥特色,更好更快地減輕病患的痛苦。