從《美術叢書》到《中國書畫全書》

◆文/尹桂平

“由黃賓虹和鄧實編纂的《美術叢書》是20 世紀規模最大的中國古代美術文獻匯集叢書之一……直至盧輔圣于20 世紀90 年代所編的《中國書畫全書》出版之前,《美術叢書》是20 世紀規模最大的中國古代書畫、金石等著作匯編。”

——陳池瑜《黃賓虹對中國美術史學研究的貢獻》

陳池瑜認為,我國近現代美術學的發展與一個因素密切相關,那就是編纂出版行業的興盛。近現代美術著作編纂與出版的風潮也由此展開,其中美術文獻類著作由于所搜集資料之宏豐與價值之深遠,所耗費人力、物力和時間之巨大,成為近現代美術出版物中引人注目的一類著作。

事實上,我國古代便不乏編纂出版美術文獻類著作之舉。一般來說,美術文獻類著作指經編者整理、考察,收錄前人撰寫的包含畫論、畫史、畫評、畫跋等內容資料的總集。例如張彥遠的《歷代名畫記》包含了前人畫論、作者畫論、畫史等,可視為一種美術文獻,不過卻非編纂、整理、考訂類的美術文獻類著作。真正意義上的美術文獻類著作、匯集的面世時間較晚。黃專指出,自明代王世貞所編《王氏書苑》和《王氏畫苑》后,歷代有關書畫著作的編纂工作絡繹不絕。特別是在清代,由官方主持的如《佩文齋書畫譜》等大型美術文獻類著作的編纂使美術文獻編匯形成了一定的規模。不過,其時持續動蕩的時局與清廷不純的美術著作編纂動機——編纂出版美術文獻類著作成為統治者宣揚其文治武功的手段,注定了古代美術文獻類著作編纂出版的繁榮局勢不能持久。

1911 年,作為20 世紀初規模最大的中國古代美術文獻匯集之代表,以及了解世紀初古代美術文獻存留狀況之匙,由鄧實、黃賓虹等人編纂的《美術叢書》(1911)終于協助人們打開了塵封已久的美術文獻類著作出版之盒。美術文獻類著作的編纂出版工作在經歷了古代的萌芽、繁盛到衰敗之后,走上了涅槃重生之路。

《美術叢書》的編纂從清光緒三十四年(1908 年)開始策劃。當時是黃賓虹旅居上海的第二年,他因受“革黨”事件的牽連而逃離家鄉,遠赴上海投奔鄧實所在的國學保存會。此組織以“學術救國”為己任,組織成員積極發揮知識分子的優勢,創辦期刊,撰寫文章,編纂愛國著作,參與其時的政論和學術討論,以討伐晚清朝廷的封建統治。作為國學保存會的創立者之一,鄧實對黃賓虹的才能十分看重,邀請他共商編書之事。1908 年,鄧實致信給因事返鄉的黃賓虹,表示希望能與他續稿《敘摹印》,并商量了《賓虹集印》和《神州國光集》的印刷樣式和內容。之后,《賓虹羼抹》續篇、《賓虹論畫》等黃賓虹學術生涯中的重要文章相繼在國學保存會的官方報刊《國粹學報》上刊登。可見,1911 年《美術叢書》的編纂出版是鄧實與黃賓虹合作后水到渠成的結果。

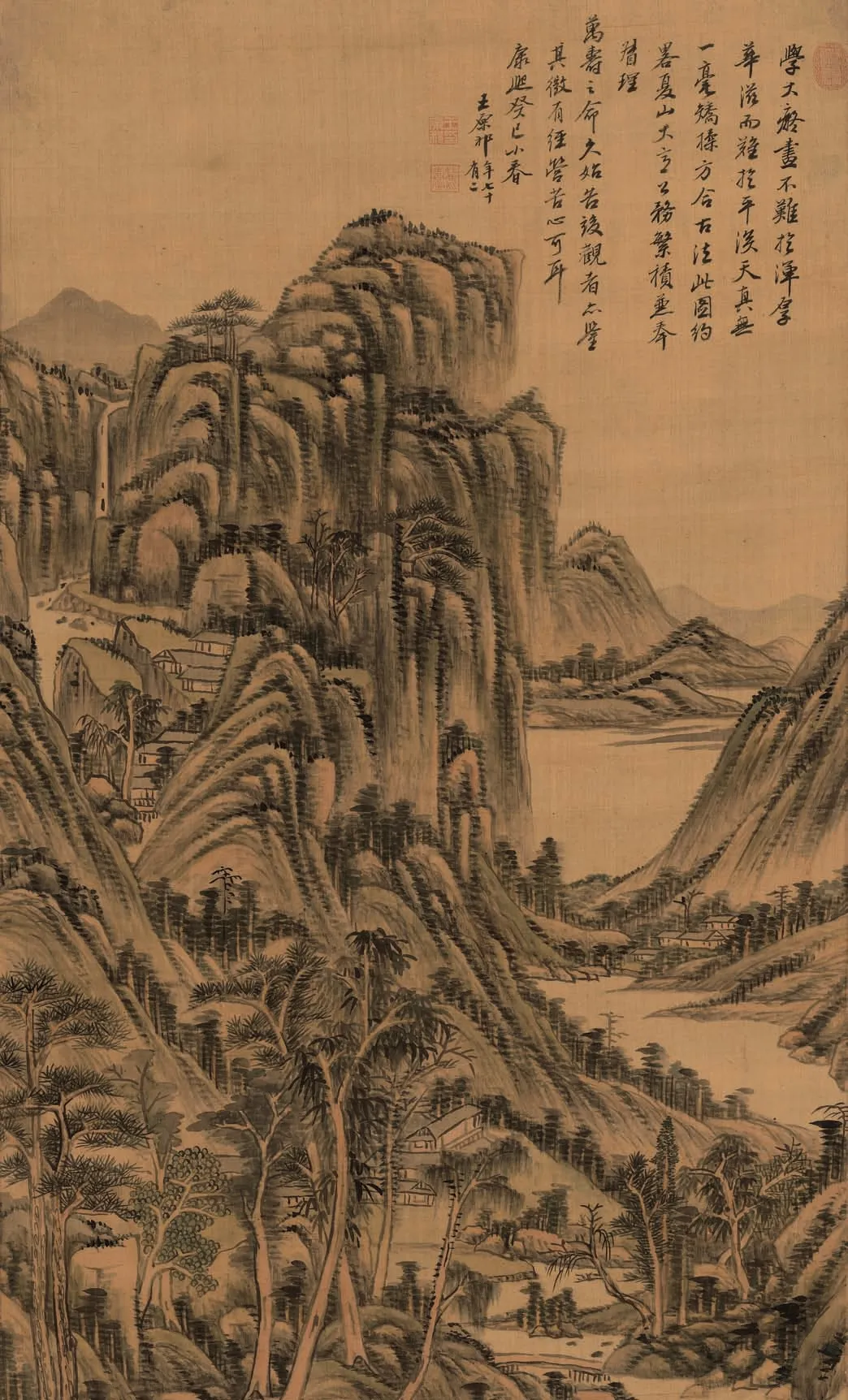

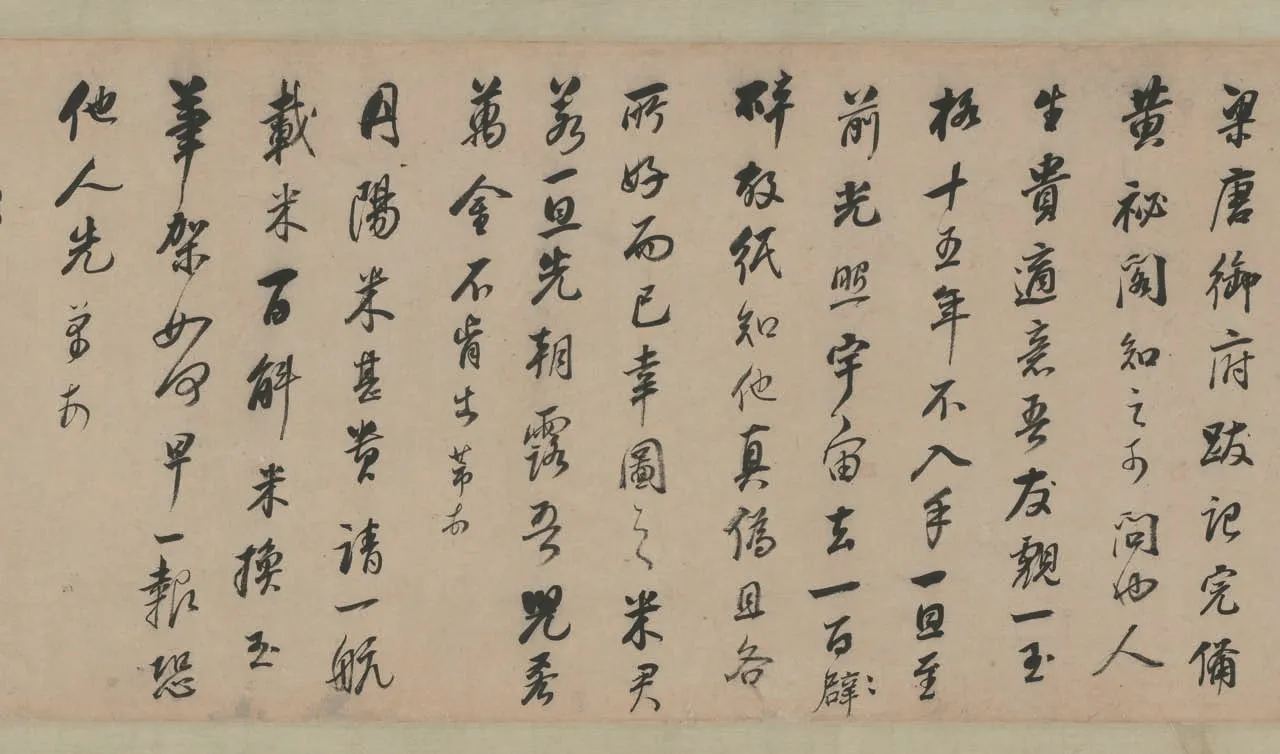

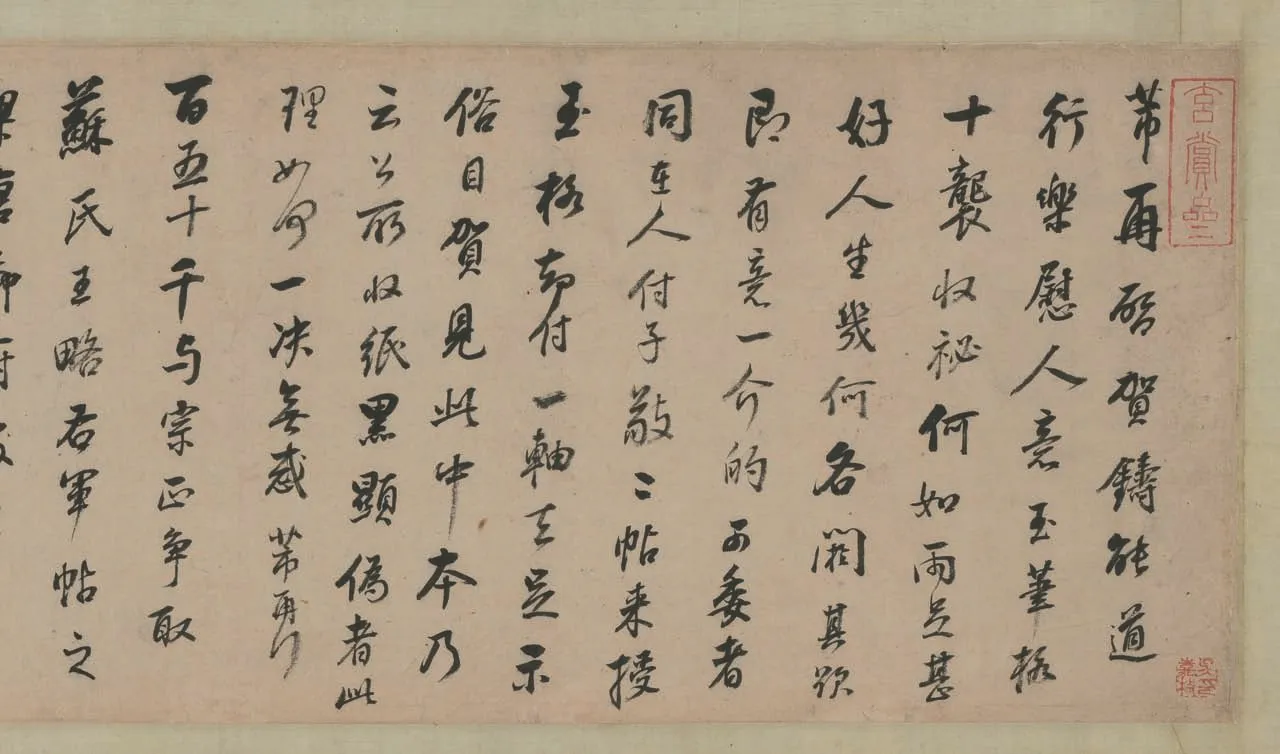

董其昌《溪山亭子圖軸》絹本水墨 174×88cm 明代 四川博物院藏

黃賓虹像

鄧實像(右數第四位) 《國粹學報》,1906 年第1 期

在1908 年議定編纂后,《美術叢書》“至宣統三年(辛亥,1911 年)春,初版刊行,當時每月出版1 輯,每輯4 冊,至1913 年共出30 輯,計120 冊。1928 年,該書二版復印;到了1936 年夏,三版續完;1947 年秋,四版增訂,為紅色布面精裝。這是一部‘叢輯’性質的美術類書,它的編次,初集10 輯,二集10 輯,三集10輯,四集10 輯。從內容而言,分為5類,一是書畫,二是雕刻摹印,三是瓷銅玉石,四是文藝,五是雜記”,“全書共收歷代典籍二百八十一種,約五百萬字”。可見,《美術叢書》在收錄古代美術文獻的數量上可謂蔚為大觀,而其在編錄珍稀美術文獻方面對后人更是具有重大的學術參考意義,如奠定了潘天壽美術教育家先驅地位的《中國繪畫史》(1926 年和1936 年版)便參考并直接引用了《美術叢書》的內容。因此,雖有許多學者指出過《美術叢書》的編纂缺憾,但瑕不掩瑜。俞劍華說:“在藝林間,鄧黃二公為吾人積德積功,貢獻至大。”王伯敏認為:“缺憾之書并非沒有……但從當時來說,能編集出版這部叢書已非常不易,對于繪畫界,尤其對于繪畫史論研究者,幫助極大。”

如王伯敏所言,近代的特殊環境致使美術文獻編纂出版工作進行得較為緩慢,美術文獻整理與出版的每一階段都舉步維艱。《美術叢書》的編纂更是經歷了從文獻的收集、抄錄、整理、辨偽到出版印刷的煩瑣過程,才奠定了它世紀初“美術著論之大成”的名望。以一則《享金簿》為例,其后記記錄了《美術叢書》的發起人鄧實收集整理此本古文獻的實況:“此舊寫本。孔東塘《享金簿》,予今歲春見之滬肆,索價昂,為借歸錄副,以實我《美術叢書》。中有字句破損處,不敢妄捻,姑仍之。辛巳八月鄧實記。”鄧實等人不辭艱辛,走街串巷地搜羅古代美術文獻,特別是珍稀文獻,這對古代美術文獻的保存意義重大。而《美術叢書》也因為細致認真的文獻整理作風和所匯集的美術文獻種類之多樣,在當時備受矚目,風靡海內外。

自《美術叢書》面世以來,學者們開始陸續編纂自己的“美術叢書”。在《美術叢書》之后的近代美術著作中,較知名的有馬克明《論畫輯要》(1928)、周連寬《中國美術書舉要》(1929)、趙詒琛《藝海一勺》(1933)等。其中,余紹宋《書畫書錄解題》(1932)、于安瀾《畫論叢刊》(1937)是近代以來在《美術叢書》后影響力較大的與美術文獻相關的著作。

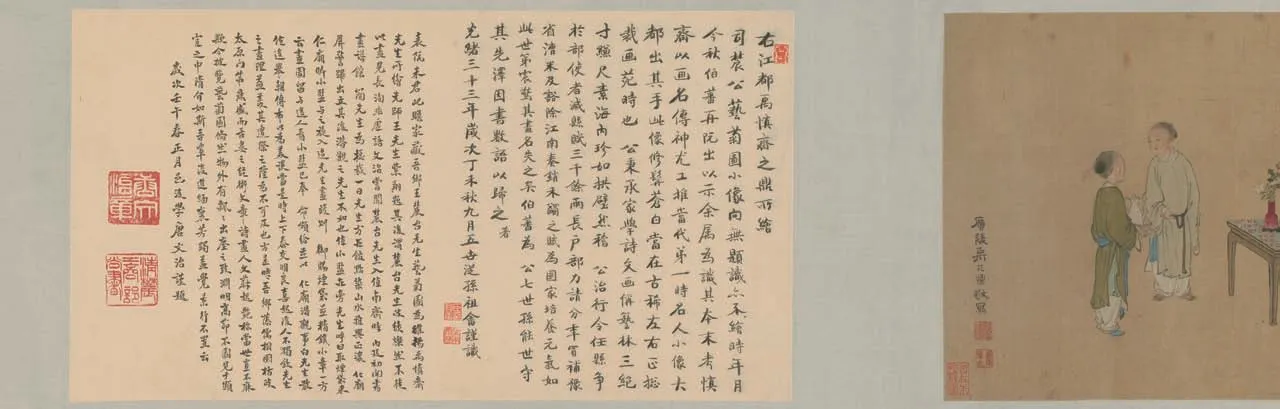

禹之鼎《王原祁藝菊圖像卷》32.4×136.4cm 清代 絹本設色

于安瀾像

余紹宋像

余劍華像

《書畫書錄解題》雖然嚴格來講屬書畫目錄類著作,但亦受《美術叢書》的影響,并影響著近現代美術文獻的研究。《書畫書錄解題》成書于1930 年,1932 年由國立北平圖書館印制第一版,余紹宋汲取清代目錄學成果,將東漢至民國期間的八百六十余種書畫論著分為十大類(史傳、作法、論述、品藻、題贊、著錄、雜識、叢輯、偽托、散佚),分類輯錄各論著的版本、卷數、著者,略述其內容并加以評論,對疏漏、錯誤之處加以考訂。據《書畫書錄解題卷首序例》記錄的本書成書的緣由,是余紹宋有“每一書競,必撮要為之解題”的讀書習慣,尤其是他在1927 年辭官返杭途中客居天津,檢點行篋之際發現解題筆記已“遺失泰半”而余存“惟書畫書籍較多”,遂起編纂《書畫書錄解題》之意。可見,余紹宋對整理古代美術文獻充滿熱心,因而《書畫書錄解題》對歷代美術文獻的考證和編寫都極為講究。

余紹宋正是以這種整理文獻的細心和熱忱,指出了《美術叢書》編纂的八個缺憾:“一、有關梁元帝、王維、荊浩、李成、唐寅等人的偽書不應收入,或收入應加按語說明。二、小品收錄過多。三、張彥遠的《歷代名畫記》、張懷瑾的《書斷》等名著應收入。四、《圖畫見聞志》《宣和畫譜》不應循《王氏書畫苑》之陋,割裂分篇,應完整刊出。五、汪珂玉《珊瑚網》所收畫據畫法等編,皆屬抄襲,其內容已見于各本書中,因而可以刪除。六、叢書所據之本未有注明版本、藏家及流傳。七、叢書中諸多書未標卷數。八、叢書既為一般讀物,有的著述作者冷僻,讀者不知,應附作者小傳。”但最后仍對它予以中肯的評價:“自來搜集書畫之書如《王氏書畫苑》,既病其紛雜無次,《四銅鼓齋論畫集刻》又僅限于清代論畫,采集未全,實未有此書之完備者。上舉八端皆求全責備之論,若能加以改正更續數集,則真可稱美術大觀矣。”

董其昌《溪山亭子圖軸》絹本水墨 174×88cm 明代 四川博物院藏

而《畫論叢刊》作為“正宗”的近代美術文獻類著作,以收錄南朝至民國期間畫法、畫理相關著作為主,其在1937 年由中華書局首版后,又在1960 年和1989 年由人民美術出版社重版,由余紹宋和鄭午昌作序。現當代著名作家孫犁曾由閱讀《畫論叢刊》而回想起作者所處時代編書之不易,說:“于安瀾先生,博學多藝,中華書局早年即為其出版《韻譜》(《漢魏六朝韻譜》,1936年)一書。后在北平,七七事變,南返原籍。其家似在河南,抗戰期間,鄉居杜門者六載。當時,日寇鐵蹄所至,知識分子生存甚難,如在河北,則并鄉居杜門,亦不可能。”不過,好在“書(《畫論叢刊》)為一九六二年八月版,時國家困難已過,紙質較好,印刷裝訂均佳,校對亦細,于先生對此書出版,頗為負責,后附校勘記,甚精審”。從《韻譜》到《畫論叢刊》的出版,看似有些“跳脫”,卻反映了于安瀾對文學與美術專業關系的看法。于安瀾鐘情于語言文字學專業,認為語言文字學專業和中國畫學文獻研究是相通的,二者的研究能相互促進。因此,“盡管于安瀾日后主要從事語言音韻學研究,而在翻閱、整理音韻學資料的同時,時常順便整理、研究中國畫學方面的文獻,這就是為什么他繼1936 年出版音韻學著作《漢魏六朝韻譜》之后,又于次年出版《畫論叢刊》一書的主要原因”。《畫論叢刊》自然延續了《韻譜》編纂的嚴謹性,因編纂考訂甚細而廣受好評,也出于此,于安瀾用嚴格的態度看待《美術叢書》的缺憾:“近人黃賓虹之‘美術叢書’,既失駁雜,掛漏亦多;更以不擇版本,校勘述略,學者病之。”

董其昌《仿米芾書畫合卷》紙本墨筆 23.7×75.4cm 明代

《十二月月令圖》 清畫院畫

不過,無論近代學者對《美術叢書》作何評價,都不能否認《美術叢書》在近代美術文獻學編著中的先導性。在后來學者們所編纂的美術文獻叢書中,或以彌補《美術叢書》的缺憾為由,或以挑戰《美術叢書》以求更完備的參考著作為出發點,都或多或少地參考了《美術叢書》所集的文獻,使他們自己的著作印上了《美術叢書》的痕跡。正如稱贊鄧、黃有關《美術叢書》的編纂工作的俞劍華,在編纂《中國畫論類編》(1957)時說余紹宋的《書畫書錄解題》和于安瀾的《畫論叢刊》啟發了他編纂著作。而《中國畫論類編》也是在《畫論叢刊》后普及程度較高的美術文獻類著作,如孫犁在列舉解放后流行的古籍著作時,便以兩例為代表進行說明——《畫論叢刊》與《中國畫論類編》。由此可見,《美術叢書》的影響實際上貫穿了近現代美術文獻學的研究。

這里特別值得注意的是,俞劍華的《中國畫論類編》標志著美術文獻類著作的出版編纂進入了新的時代。《中國畫論類編》初編自1936 年,匯集了從先秦至清代的畫論文獻共二百八十六篇,并依照畫論的性質將其分為六大類(泛論、品評、人物、山水、花鳥禽獸梅蘭竹菊、鑒藏裝裱工具和設色),畫論內容廣泛,包括“畫理、畫法、畫訣、畫詩、畫品、畫評、畫譜、畫說、畫鑒、畫筌、畫麈、畫跋等與畫學原理方法有關者”,是繼《畫論叢刊》后不可多得的重要美術文獻類著作。

俞劍華作為我國近現代著名的美術史論家,還出版了《中國繪畫史》(1937)一書,該著作“以通史的形式改變了陳師曾將中國繪畫史分為上古、中古和近世三個階段的做法,以中國繪畫的起源、發展、興盛的歷史順序為經編排,成為之后學術界對中國美術史的基本認知體例”。受于安瀾《畫論叢刊》的鼓舞,俞劍華從研究美術史論轉向關注美術文獻類著作,《中國畫論類編》的編纂工作也陸續展開。據學者考證,于、俞二先生曾在《中國畫論類編》出版六年后相逢,“于安瀾知道這位資深美術史家修養全面,不僅在專業領域做得好、做得精,而且還精通文學,曾于1944 年編竣《中國文學史綱》8 冊,附錄1 冊。從中可知他在文學、畫學、史論等方面與自己有共同愛好,于安瀾十分珍視他們之間的友誼,之后書信來往不斷,他還特地為俞劍華刻名印數方函寄為報”。

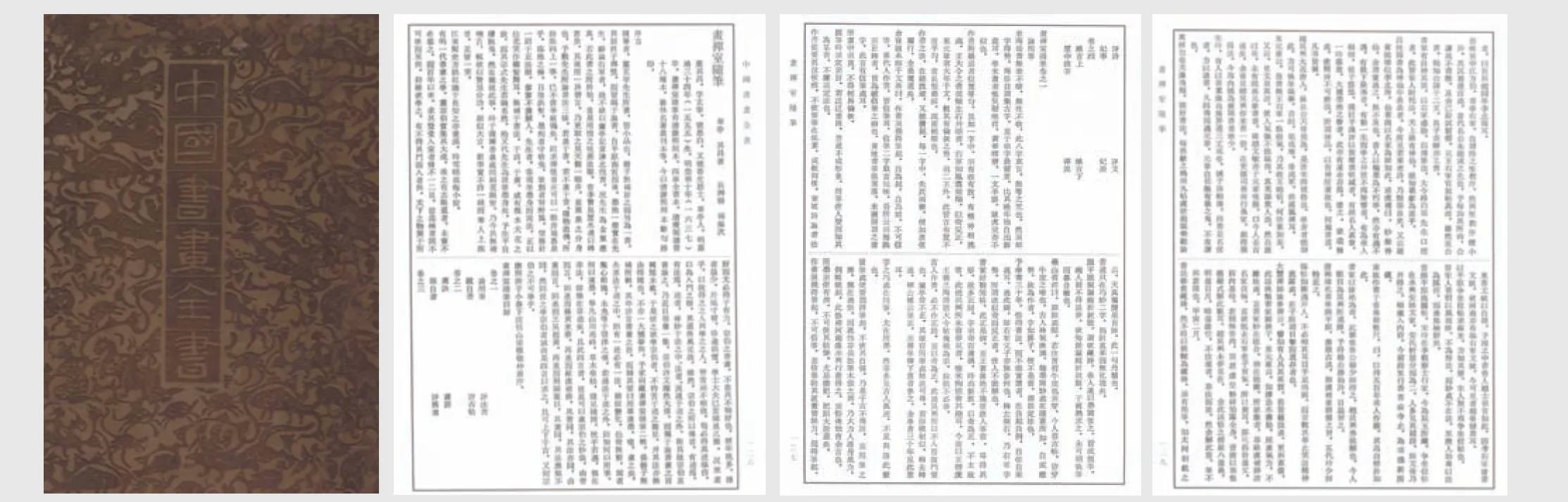

直至20 世紀90 年代,以盧輔圣為主編、崔爾平和江宏為副主編編纂出版的《中國書畫全書》(1993)將中國美術文獻類著作的編纂出版推向了新的高峰。《中國書畫全書》的編纂工作歷時十二年,在1993 年至1998 年間由上海書畫出版社出版了第一版,全書匯集了中國古代先秦至清季書畫著作二百五十六種,被視為21 世紀以前最大、最全的中國書畫論著叢書。

不過,《中國書畫全書》的輝煌成就并非輕松獲得,它亦如《美術叢書》般攀越過重重困難,最終才屹立于頂峰為世人所見。據崔爾平的回憶,《中國書畫全書》在1987 年夏秋之際開始醞釀,從項目選題到正式開展工作,調動了全國各地數位專家學者如潘景鄭、謝稚柳、張政平、陳先行(上海圖書館古籍部)、吳格(復旦大學古籍部)等參與,他們夜以繼日、廢寢忘食地協助調查書目、搜集版本、點校文字、審讀書稿等,同時由編輯遍訪全國各大圖書館、高校、博物館的藏書庫,“楚南燕北,行程萬里,前后歷時半年之久……不顧塵埃滿室,一面做卡摘錄,一面拍照或復印”。其間,崔爾平還利用赴臺參與學術活動的機會,走訪了臺北中央圖書館、臺北故宮博物院等地,收集了他們所藏的善本書目。

因此,《中國書畫全書》具備絕對過硬的內容品質,使其在后期打破了大型學術圖書易虧難賺的銷售桎梏。而《中國書畫全書》既延續了《美術叢書》嚴謹參校書目書稿的編纂出版之風,又舍棄了它“寬泛不羈、觸類而長”的文獻收錄方法,以收錄書畫類美術文獻為主,同時彌補了《美術叢書》未明確統一收書之體例、缺乏作者小傳與版本資料等缺憾。由此,《中國書畫全書》當之無愧地成為《美術叢書》之后,中國美術文獻類著作編匯在近現代的劃時代之作。

在后世的影響中,《中國書畫全書》的魅力也絲毫不遜色于《美術叢書》。近現代美術鑒賞大家楊仁愷認為,《中國書畫全書》“是有史以來規模最大、品種最多的書畫著作的匯編”,盧輔圣等人的編纂出版工作對于“研究書畫理論、書畫史、書畫理論史、書畫史學史等專業的學者來說”是“功德無量”的。周積寅的《中國畫論大辭典》(2011)稱《中國書畫全書》是“一套全面反映我國傳統書畫理論的文獻資料性質的大型叢書”。如今,《中國書畫全書》還作為美術學專業學習和研究不可或缺的文獻資料,參與到各高校美術學專業的教學之中。可見,《中國書畫全書》體例完備、資料豐富等優勢為美術學研究者所周知,對美術學研究影響深遠。

實際上,無論是《美術叢書》,抑或是《中國書畫全書》,它們都代表了不同階段的中國近現代美術及其研究者在告別舊世界、面向新世界時的反應。鄧實曾為《美術叢書》作序道:“自歐學東漸,吾國舊有之學遂以不振,蓋時會既變,趨向亦殊……惟美術之學,則環球所推為獨絕,言美術者,必曰東方。蓋神州立國最古,其民族又具優秀之性,故技巧之精,丹青之美,文藝篇章之富,代有名家以成絕詣。固非白黑紅棕諸民可與倫比,此則吾黃民之特長,而可以翹然示異于他國者。”鄧實等人所處的清末民初時期,是李鴻章所稱的“三千年未有之大變局”的時代。在此期間,古老的東方大國及其子民在面對西方異域突如其來的政治、文化、軍事等方面的沖擊中,彷徨而緊張、憤怒而堅毅地為國家的未來發展方向作出抉擇。而作為知識分子,鄧實、黃賓虹等人堅定地選擇了站在傳統文化的一端,他們用整理美術文獻、編纂美術著作的方式,為新時代國家文化的航行方向掌舵,駛向傳統文化的海域中。他們堅信在歐學東漸的時代趨勢下,傳統美術是本國優勝于他國的利器,唯有守住傳統美術,才能守護民族國家。鄧實、黃賓虹等人在整理美術文獻的過程中,捍衛著傳統文化、傳統美術在新時代的地位。

從《美術叢書》到《中國書畫全書》的編纂出版,展現的是中國美術文獻類著作在近現代頑強的綻放姿態和無窮的生命力。兩者代表了近現代的不同階段,它們所被寄寓的期待亦不盡相同:《美術叢書》在戰火紛飛、西學東漸的境遇中高聲吶喊出傳統美術的價值,將傳統美術看作守護新時代之民族國家的衛士;《中國書畫全書》則在信息發達、傳統遭遇現代性的狀況下爭取著傳統美術的一方天地,將傳統美術視作指引現代人走出現代性精神困境的羅盤。但兩者的共通之處是都展現了中國近現代美術學學者意圖發掘傳統文化、傳統美術在新時代的活力,并以此鮮活的力量為新時代注腳的目標。

在茫茫歷史長河中,有多少美術著作被編纂出版,而后或流傳至今、或銷聲匿跡?我們無法細數。但《美術叢書》《書畫書錄解題》《畫論叢刊》《中國畫論類編》《中國書畫全書》等,作為美術出版物中的重要一類——美術文獻類著作,無論是在近現代的歷史中,還是在當今,都始終熠熠生輝。它們一邊指引著美術學學者向前邁進的研究步伐,為美術學研究提供著可靠、可信的支持;一邊向新時代傳遞出傳統文化的最強音。從《美術叢書》到《中國書畫全書》,編者們用他們的辛勤和刻苦勾畫出了中國美術文獻類著作在新時代發展與演變的精彩線索,令今人看到美術文獻類著作在近現代美術出版物中的特殊性和重要性。