未來空間營造: 以公共交通為導向的發展與空間句法

楊 滔

(清華大學建筑學院,北京 100083)

在我國高質量城市更新的大背景下,我國高鐵與地鐵的繁榮發展加速了以公共交通為導向發展(TOD)的討論與實踐。一般而言,TOD被視為20世紀90年代美國新城市主義(new urbanism)的產品,強調公共交通、高密度開發以及多樣性城市活力等,試圖去解決美國城市蔓延(urban sprawl)的問題。然而在本質上,TOD的探討仍然聚焦交通出行模式變化對城市未來空間發展趨勢的影響,特別強調可持續發展、人本尺度或綠色緊湊空間布局等概念。在此過程中,TOD本身往往被詮釋為一系列經典布局圖示,暗示著可持續發展的空間結構,但這些又流于程式化,亟需相關的分析型空間理論與方法給予支撐。有研究者利用空間句法,從自組織的角度,對空間結構涌現的復雜性展開了長期的研究,其中一部分是針對TOD或與之相關的領域,形成了一系列的理念與方法。下面將就此進行全面的論述,以期為我國未來TOD及其城市空間形態的發展提供借鑒。

1 TOD的歷史圖譜

1.1 TOD的理論源頭

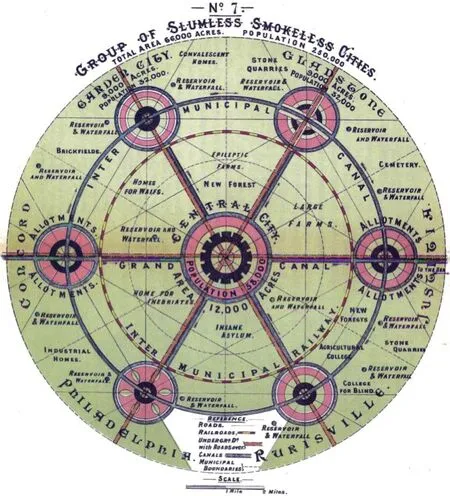

雖然以公共交通為導向的發展(TOD)大體源于美國新城市主義思潮,然而其理念可追溯到19世紀末霍華德的花園城市(garden city)(見圖1)[1],其圖示說明每個花園城市大體3.2萬人口,由綠帶所環繞。基于此,霍華德提出了大城市的原型——社會城市(social city),即一系列的花園城市彼此由軌道交通聯系,相鄰的花園城市彼此距離5 min火車路程,這就是當時所認為的未來倫敦發展的模式。該社會城市的圖示具有深遠 影響,受其影響的包括1942年美國克萊倫斯·斯坦因(Clarence Stein)基于雷德朋(Radburn)與高速公路的區域城市,1944年阿伯克龍比(Abercrombie)基于軌道交通與快速干道的大倫敦規劃、步行口袋模式,以及TOD倡導者卡爾索普(Calthorpe)于2001年提出基于軌道系統的區域城市[2]。

圖1 社會城市包括由軌道交通線連接的花園城市 Figure 1 The social city composed by a group of the garden cities connected by the rails

1.2 TOD的歐美圖譜

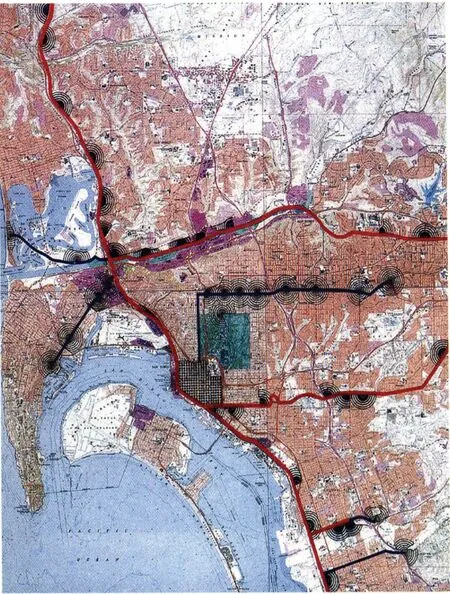

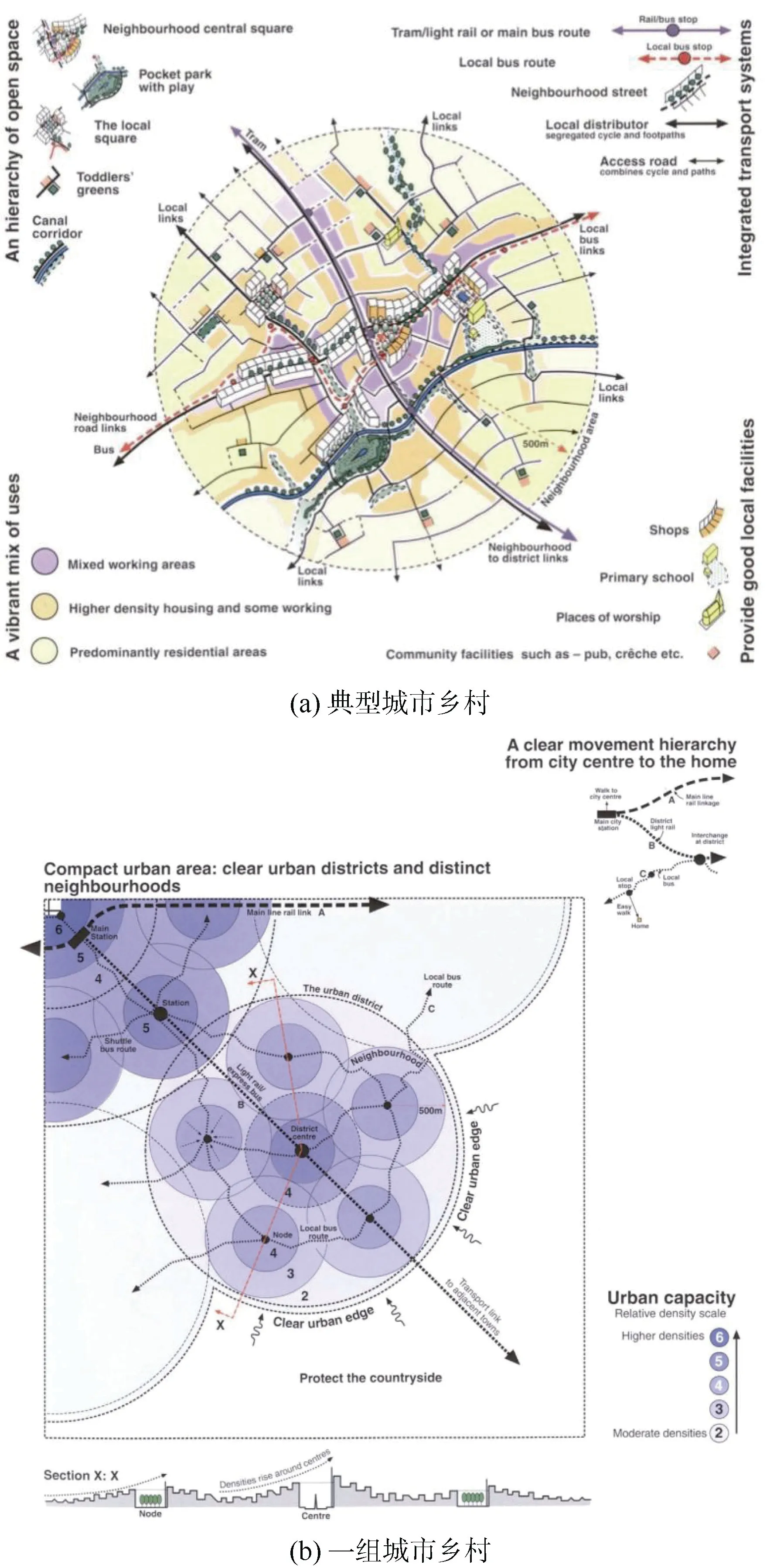

早期TOD的概念與2002年的傳統鄰里發展(traditional neighourhood development)高度類似,公交站點、社區中心以及商業服務設施都會聚集在鄰里中心。彼得·卡爾索普(Peter Calthorpe)明確了TOD概念(見圖2),認為“中高密度的住宅、公共空間、辦公場所、商業設施以及公共服務共同構成了混合發展的地區,其中心是戰略性車站,即區域性交通系統”[2]。與之同時,歐洲出現了城市鄉村思潮(urban village),理查德·羅杰斯(Richard Rogers)、萊昂·克羅爾(Leon Kier)等也提出了類似原則(見圖3),強調以公共交通為主的社區、鄰里、地區等中心,以混合用地和中高強度開發等原則為引導,推動類似TOD的發展[3],共同支持高頻率服務的公共交通體系[4]。交通問題是這些原則的核心,既要考慮交通的經濟承載能力,也要考慮交通站點周邊的人貨流動與安全、宜居性、環保等需求[4]。

圖2 以圣迭戈(San Diego)為例的區域城市交通系統Figure 2 An illustration of the Regional traffic system as an Example of San Diego

圖3 城市鄉村思潮下的TOD圖示 Figure 3 An illustration of urban village movement

因此,TOD在一定程度上亟需基于交通模式,探索自身及其周邊空間形態的設計方法,而非僅僅構想概念性的模式。空間句法理論和方法關注空間形態、交通出行、用地性質、開發強度等方面的內在關聯機制,這為探索TOD空間形態提供了一些有效的路徑,將為空間本身的可持續發展(spatial sustainability)提供一種設計方法。

2 空間句法的啟示

2.1 空間句法的理論與方法

空間句法最初的研究問題是:怎樣的建設形態才能最好地利用土地價值?這與TOD中關于空間形態的建設出發點是高度相似的。通過空間句法研究每個空間之間是如何連接并構成整體的空間形態,而該形態又是如何影響社會經濟的組織方式,反之亦然。在這過程中,利用空間句法提出核心觀點,即空間形態不是社會經濟活動的靜態背景,而是社會經濟活動的一部分,即空間形態本身的設計、建構、體驗、更新、拆除等就是社會經濟活動的自然組成部分[5]。

基于此,通過空間句法提出了空間的表達方式、計算方法、解釋模型等。首先,空間句法將空間定義為4種常用的表達模式,即像素點、軸線或線段、凸空間、等視域(isovist),其核心是遍歷連續且無定形的空間,抽象出體現行為內涵的空間要素。像素點為空間之中的方格塊,對應于人所占據的空間,一般對應于邊長為0.8 m左右的方格塊;軸線為最長且最少遍歷覆蓋空間的直線,對應于視線或行走趨勢,而線段則是兩兩交叉口之間的線段,對應于行走軌跡或趨勢;凸空間作為從每個局部點出發延伸出去所占據的最大空間,且任意兩點之間的直線連線與其邊長不交叉,對應于人們在空間之內聚集,兩兩之間可以彼此對視;等視域是從每個局部點向四周看出去、由空間邊界和視線所圍合的最大空間,對應于個人看周邊環境的行為。對于整體空間而言,這些空間要素都可以抽象為一個點,而它們之間的交叉或重疊等則抽象為連接,共同構成了圖網絡[6]。

針對這些圖網絡,可計算連接度、控制度、整合度、選擇度等變量(本文不進行詳細論述)[7],從而揭示出空間結構。將這些有關空間結構的變量與社會經濟環境等變量共同進行擬合或對比,從而分析物質空間形態與功能之間的關系,試圖去解釋空間行為、非空間機制、形式與功能互動等方面。此外,這些空間變量,或基于這些變量而形成的空間結構圖譜,還可以被智能體(agent)所讀取,從而模擬人對空間結構的感知及隨之產生的行為反應。

2.2 空間結構的可持續性

基于大量的實證案例研究,空間句法認為城市空間結構本身也存在可持續性[8]。一方面,城市、地區、鄰里、社區等各級中心彼此相連,共同構成了“無所不在”的中心網絡,被稱為“前景網絡”,這對應于不同尺度良好的可達性,支持著城市微觀經濟的發展;另一方面,城市之中的住宅區街道以及附屬設施等,共同構成了絕大部分道路或街道網絡,其布局與社會習俗、文化環境等密切相關,對應于不同尺度下不同的可達性選擇,這種網絡被稱為“背景網絡”,表現出城市社會文化的多元性和豐富性。此外,城市空間結構本身還受制于地形地貌的影響,或者說城市空間結構的形成過程就是對地形地貌的表達。例如,平原城市偏向于較高比例的較長軸線與直角變化,而山地城市則偏向于較高比例的較短軸線與不規則角度變化。因此,人們對社會、經濟、環境的平衡發展追求,將會以獨特的空間結構體現出來,稱之為空間結構的可持續性。

2.3 空間句法的TOD案例

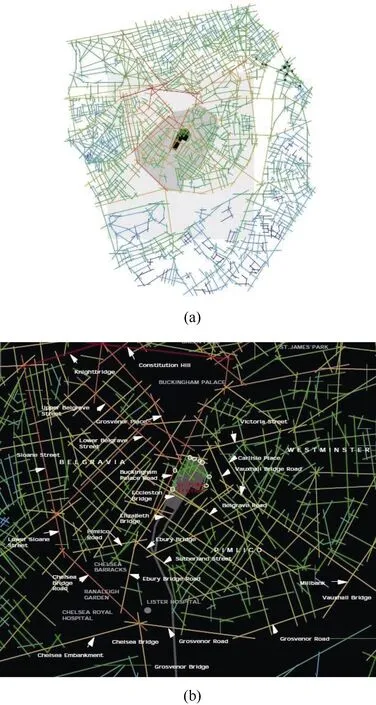

從本質上講,這并不是用某個特定的圖示去表達可持續發展的空間形態,而是用一系列計算去描述并解釋空間結構的可持續性,從而更好地輔助空間規劃與設計本身。對于TOD的設計,早在20世紀80年代,空間句法就被應用到倫敦國王十字車站的更新改造之中[9]。配合福斯特事務所等設計機構和當地的區政府,倫敦大學學院(UCL)巴特雷特建筑學院(The Bartlett)空間句法研究室在Bill Hillier教授的帶領下,研究了車站與周邊社區及其城市地區的關系(見圖4)[9],其核心在于不再單獨研究車站本身的布局和功能構成,而是延伸研究在城市空間布局下車站對其周邊不同的空間所構成的影響,同時在動態之中檢驗不同出入口的設置、住宅與商務辦公的配比、道路形式的選擇等。因此,TOD圖示中的5 min或10 min的示意性圓圈變成了從車站出發沿著道路網的覆蓋情況,包括在這個范圍內視線或行走的轉彎次數,以及相關住宅或辦公的數量或高度等,從而更為精準地刻畫了車站與其周邊的空間和功能關聯。

圖4 國王十字車站Foster的方案以及空間整合度分析 Figure 4 The Foster’s Scheme of King’s Cross Station and its integration analysis

之后,在TOD領域,空間句法的研究與實踐發揮著有效的作用,同時也推動著其自身理論與方法的發展。一般而言,這體現為三大方面:節點與場所、超鏈接與小連接、個體隨機體驗與集體涌現結構。

3 節點與場所

空間句法的核心觀點之一是局部的微小空間變化將有可能影響到整體空間網絡的演變,而整體空間網絡又隨時制約局部空間的戰術性調整策略。這與TOD的出發點有一定的類似之處,因為很多TOD項目試圖以局部的車站建設或更新帶動更為廣泛的城市發展與繁榮。正如前文所述,早期霍華德的社會城市理論影響了倫敦市內的鐵路站點布局以及對倫敦街道空間形態的塑造[1]。

3.1 站點內外空間的融合

空間句法的研究團體對TOD站點內外空間進行持續研究,其典型成果是2003年Thammaruangsri的博士論文《節點與場所:倫敦中心區鐵路終點站地區更新研究》[10]。該論文提到的現象具有普遍意義,即絕大部分城市中的鐵路線和鐵路站點對城市街道空間產生割裂作用,那么這些鐵路站點是否只是鐵路進出城市的交通節點,是否有可能成為城市中活躍的場所中心(見圖5)?這種“節點與場所”的爭論源于1996年歐洲人文地理學者盧卡·貝爾托利尼(Luca Bertolini)對于歐洲鐵路站點更新的研究[11]。這里所說的節點特指交通可達的節點,包括鐵路網絡的可連接性、公共交通工具的可獲得性、公交進出頻率等;而所說的場所則指城市的中心性場所,包括在步行范圍內住宅、商務、辦公、娛樂等多種功能的可獲得性等。

圖5 Victoria火車站及周邊地區空間整合度分析圖 Figure 5 An integration analysis of Victoria Station and the Surrounding areas

Thammaruangsri博士發現:類似Waterloo這樣的區域性知名鐵路站點反而只是交通節點,對城市周邊活力沒有太多影響,其自身的混合功能活力也較弱;而Charing Cross和Liverpool Street這些稍微小些的站點反而成為了城市的中心性場所,這反映出它們內部的空間布局與周邊的街道結構形成良好的互動,不在于站點的規模,因而能夠融入到周邊的功能環境之中,特別是商業活動環境之中[10]。當然,車站本身及其周邊局部的空間結構有助于車站有機會獲得更多的活力;而商業設施(如咖啡店等)在車站及周邊的合理空間布局,則更有助于車站活力的形成,并能吸引更多非交通出行的居民或游客。在國內最近的研究中也有類似的印證,如2020年張舒沁關于北京軌道交通站點周邊行人活動的研究[12]。

3.2 區域與城鎮尺度的不同可達性

對于節點和場所的辨析,2012年Akkelies van Nes將其推廣到區域層面上[13],就北荷蘭省的軌道交通站點規劃開展研究,分析了300多個規模大小不一的站點及其與周邊街道網絡的空間關系,將站點劃分為在各個尺度上可達性良好的站點、區域上可達性良好而城鎮尺度上不好的站點、城鎮尺度上可達性良好而步行尺度上不好的站點、城鎮尺度上可達性良好而區域上不好的站點、各個尺度可達性都不好的站點。基于此,研究周邊不同交通工具、不同功能設施(商業、辦公、住宅等)、不同開發強度等與這些站點之間的關系,進而預測2010—2040年期間這些站點周邊住宅的建設規模,從而在一定程度上預判這些站點是否有可能成為城市的中心場所。

3.3 可達性與使用績效

2019年,Chen等繼續討論交通性節點和中心性場所的區別,不過更為關注其社會經濟的內涵[14]。他們分析倫敦銀禧線地鐵延長線(Jubilee Line Extension)在倫敦道克蘭區的站點及周邊鄰里的情況,發現站點與周邊道路網的空間融合程度將會影響用地分布、商業設施布局、人口密度、房屋價格、就業與收入等社會經濟因素。同年,張靈珠等也采用了“節點與場所”的模型,探討上海中心城區的地鐵站可達性與空間使用績效的關系,強調軌道交通可達性、機動車可達性、步行可達性等多樣化對商業空間流量、辦公租金、住房價格等有協同性績效的影響,從而提出了TOD均衡協同評價模型[15]。然而,局部范圍與整體范圍到底應該如何定義,在TOD中仍然值得探討。

4 超鏈接與小連接

雖然很多空間句法研究關注的是二維路網空間形態,然而對于空間句法理論,在其早期就提出了宏大的設想,即自然地理空間、市政基礎設施空間、房屋立面空間、社會經濟空間、文化習俗空間乃至游戲故事與自然氣候等非空間因素,將通過多層次的網絡系統彼此聯系起來,共同構成了“空間-非空間”一體化的多維度城市形態模型[5,16]。因此,從技術角度探索多維度的空間網絡系統,一直是空間句法研究的方向,只是這些網絡系統之間的連接有可能是難以界定清晰的,這也符合TOD本身往往作為“地上地下一體化”或“復雜空間綜合體”的發展目標。此外,這也暗示了一個假設,即多個高強度開發的TOD將會聚集成為新的空間系統,具備某種超越傳統二維平面展開的街道空間的“超鏈接”優勢,即從一個TOD可快速到達另一個TOD,同時又能體驗到每個TOD本身室內外的三維或多維空間的構成及其功能服務。

4.1 地下與地面交通網絡的連接

在空間句法研究歷史上,連接(link)非物理空間上彼此相鄰的空間是一種技術方法探索,這體現在Axman、Axwoman、Depthmap、sDNA等一系列空間句法軟件之中。顯然,地鐵站點并不是物理空間上彼此相鄰的,那么模擬地鐵站點彼此的空間關系,一度成為研究街道網絡與地鐵網絡之間關系的一個突破口。特別是在2003—2005年之間,線段模型(segment model)剛剛得以提出[17-18],英國空間句法公司就展開了對地面街道網絡的米制距離特征與地鐵網絡的拓撲距離特征的對比研究。2005年,Chiaradia等總結了他們的相關研究[19],認為倫敦地鐵站點之間的拓撲關系也是影響站點進出人流的重要因素,而地鐵站點構成的網絡與地面街道網絡融合在一起,將更好地預測站點人流量,只是地鐵站點所對應的地面局部街道網絡的范圍需要更為精準的定義。

2012年,Stephen Law等試圖探索基于拓撲幾何的空間句法模型與基于地理分析的傳統交通可達性模型之間的區別和耦合,將地面街道空間系統與地下地鐵空間系統進行了整合,試驗了米制距離、角度變化、出行時間成本等不同的“距離變量”,發現地面與地下整合的模型能更有效地預測地鐵站點的進出人流量,并能更有效地判斷出城市的中心,如金絲雀碼頭地區[20]。基于此,他們認為地鐵系統作為區別于傳統街道系統的新技術,明確地改變了倫敦中心區的空間構成結構,這也是現代大都市涌現的空間動因之一。

4.2 一體化模型的超鏈接

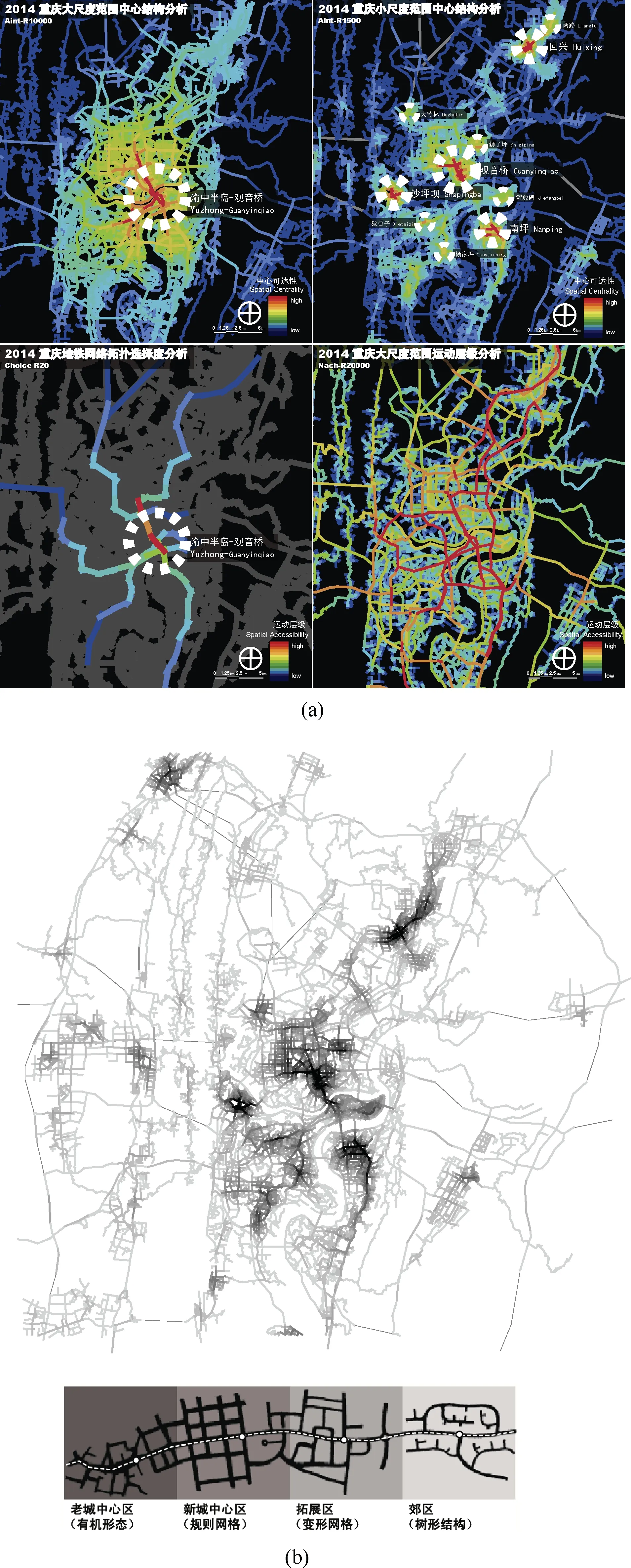

2015年,盛強等基于重慶案例,研究了公共交通站點之間的連接如何影響地面場所活力的情況,發現街道網絡和地鐵網絡一體化模型比兩種網絡分離模型能更有效地預測地鐵截面流量;同時,他們也發現,在一體化模型中,局部空間的吸引力與分離模型中地鐵站點形成的拓撲網絡,可共同形成地鐵截面流量的良好預測(見圖6)[21]。為此,他們提出了超鏈接的概念,即從一個地點瞬間到達另外一個地點,而忽視中間的過程。在某種意義上,這種地鐵站點之間形成的超鏈接作用加速了城市不同片區或中心區之間的空間連接。2018年,盛強等對重慶、北京、天津的案例進行了對比性研究[22],發現在北京和天津的一體化模型并未比分離模型更好,反而將地鐵站乘降量、500 m范圍內的餐館數量、500 m或1 000 m范圍的局部空間屬性等作為權重,加入到分離模型中進行計算,稱之為復合模型,更能有效地預測地鐵截面流量。在很大程度上,強化了站點周邊局部街道網絡與商業功能之間的協同關系。

圖6 重慶一體化模型 Figure 6 An integrated model of Chongqing

4.3 多層三維空間之間的小連接

與此同時,TOD之中也往往出現地面上高強度三維空間的開發,從而形成了“立體城市”,類似香港就是典型的案例。早在1998年,Alan Penn與他的學生們就開始研究高密度地區的多層建筑物的空間形態,采用連接(Link)技術將不同樓層關聯起來,發現了如此的“多層空間句法模型”,在一定程度上揭示了立體的交通動線以及相關的功能組織[23]。他們強調,不同高度的空間結構之間彼此連接設施(如樓梯、坡道、電梯、出入口等)的位置,對于優化多層建筑物內部空間的整合尤其關鍵,將會影響人們的識路方式。

當然,這種探索在空間句法研究團體中較為頻繁地出現,目的是發掘多層空間或三維空間的構成規律,其中TOD是典型場景。2003年,Gabay等研究了美國不同城市的多層高密度空間(包括地鐵上蓋物業空間),認為地面層作為多層空間的“空間整合中心”或“淺中心”,有利于多層空間結構的社會活力繁榮;空中走廊被設計為商業設施等,將會改善多層空間結構的整體可達性,增強社會功能的整合能力[24]。

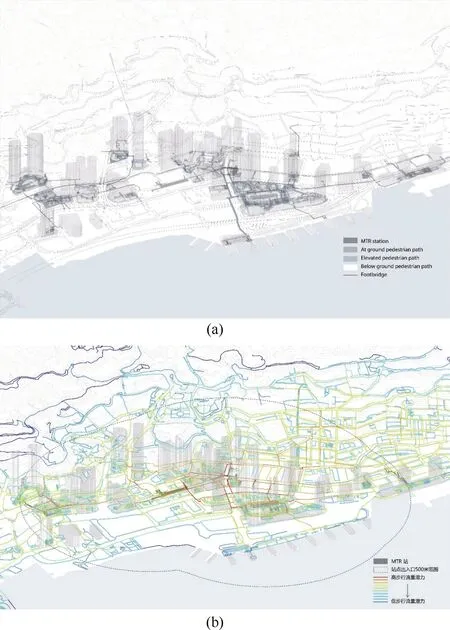

2009年,Law等以香港中心區為例,從城市尺度上分析了多層的街道空間網絡,發現垂直方向的變化作為一個因素,可提升空間網絡預測人流交通的效能[25]。2019年,張靈珠等繼續以香港中心區為例,更為精細化地考慮室內和室外的步行空間轉換,以及樓梯、坡道、天橋、地下通道、公交站出入口等不同層的轉換要素,建構了邏輯上的三維模型,這比傳統二維空間句法模型更能有效地預測步行人流[26]。2022年,張靈珠等又進一步強調,三維模型能更為精準地揭示人們在諸如TOD這樣復雜的多層空間中的空間認知方式,有可能改變空間可理解度或空間可讀性的定義(見圖7)[27]。不過,不同類型的連接或鏈接在認知中的重要程度,仍然是TOD多維空間的重點研究對象。

圖7 香港中環地鐵站及周邊三維空間人流預測 Figure 7 The movement forecast of three-dimensional space in the Central and its surroundings of Hong Kong

5 個體隨機體驗與集體涌現結構

空間句法理論一直被用來探討個體對于局部空間的感知和認知是如何形成“集體意識”中有規律的空間結構,有助于TOD空間建模與體驗仿真。這體現在兩個方面:一是個體隨機地體驗周邊局部環境,而隨該個體在空間的運動,這種感知和認知的局部體驗將會在“頭腦”中聚集起來,形成整體性的空間結構的記憶或再認知;二是每個人對局部空間環境的認知和對整體空間結構的再認知,將影響到每個人的行為模式或交流內容,進而構成社會性的集體空間認知以及伴隨而來的集體空間結構。因此,空間句法關注個體層面上的隨機空間行為與集體層面上的空間結構涌現。對于TOD室內而言,其空間往往較為復雜,影響著個體的隨機行為模式;同時又依賴于標識系統建構出有秩序的空間認知系統,影響集體人群的行為方式,以便于安全疏散管理。所以說,空間句法對于TOD室內空間的研究與設計具有良好的啟發作用。

5.1 智能體的視域體驗

早在20世紀末,Penn等就開始研究智能體(agent)如何“認知”吸引點(attractor)和空間結構。他們將局部的等視域(isovist)、視線圖分析(visual graph analysis, VGA)和整體性空間整合度等信息輸入到智能體中,用于智能體的行走決策;且智能體每走3步,就根據其等視域的變化進行方向變化的決策[28]。根據這種研究思路,將等視域和視線圖分析的結果與室內人流分布進行了相關性分析。類似TOD中鐵路站點室內的人流組織和疏解研究,是該方向的重點之一。2003年,Thammaruangsri博士研究發現,Victoria地鐵站雖然并未融入周邊街道空間之中,但其內部的步行人流仍然受到了等視域和室內整體性空間整合度的影響,而其靜態的人群則更受諸如出入口、站臺、售票處等吸引點的影響[10]。2006年,英國空間句法公司就倫敦地鐵站的人流進行了智能體(agent)模型的研究,引入了吸引點和智能體移動順序等因素,發現出入口和站臺之間的空間布局關系對于室內人流有較大影響,而內部的空間結構也對人流分布有一定影響。

5.2 眾包智能體的涌現

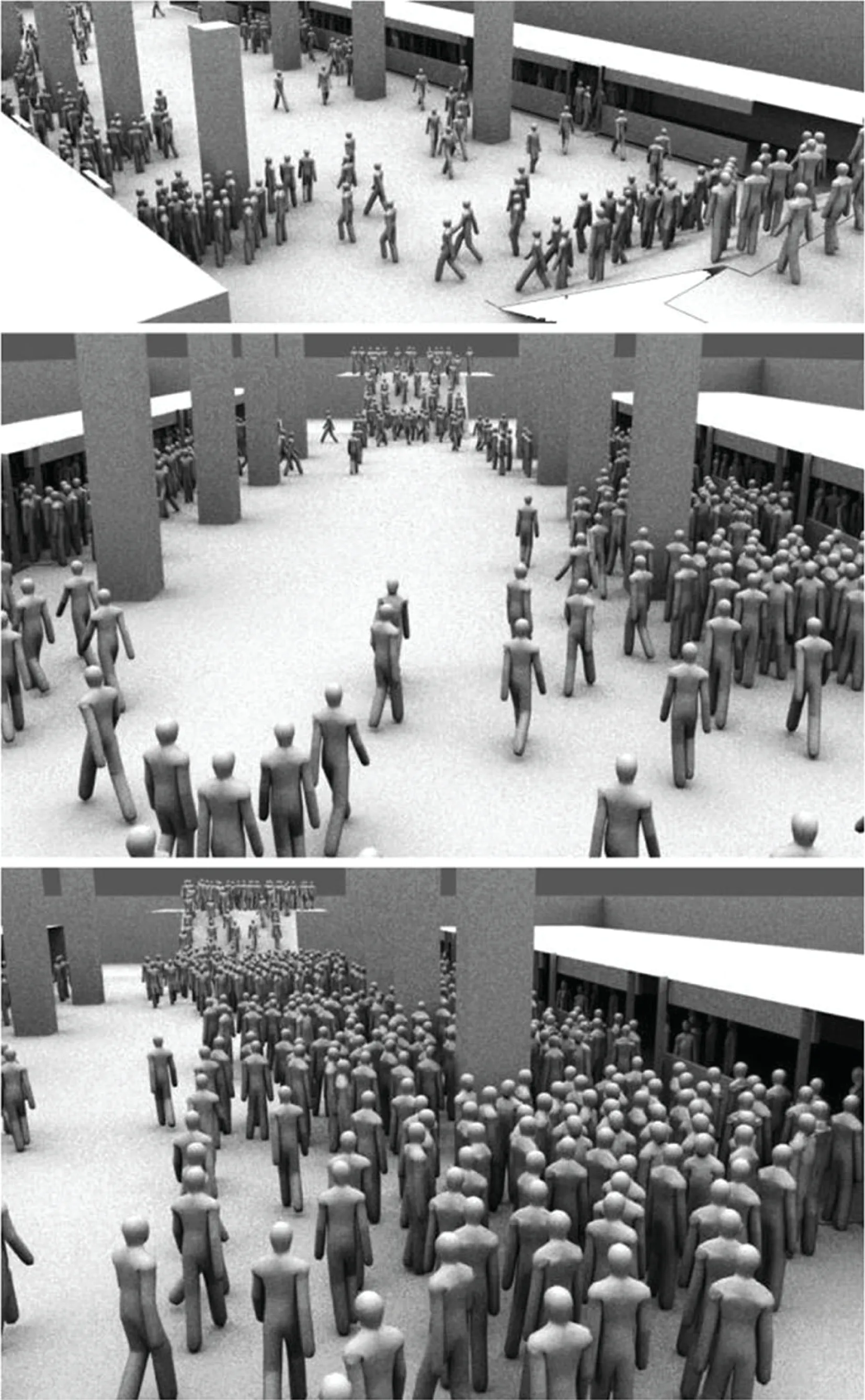

2015年,楊滔等基于杭州武林廣場的案例,研究了地鐵出入口與大型綜合商業體內部布局之間的關系,發現在地鐵出入口位置不變的前提下,智能體(agent)受到綜合體內部空間布局細微調整的影響,將會出現完全不一樣的“智能體”人流分布,支撐商業旗艦店的不同布置方式[29]。2017年,唐明等認為,空間句法中的智能體(agent)只是建立了虛擬人與其周邊環境之間的關系,而未建立虛擬人之間的社會關系(見圖8)[30]。他們通過“眾包智能體”方式,建立起智能體之間的簡單社會關系,研究了車站、停車場、商業空間之間的人流分布關系,揭示了時間要素在車站智能體(agent)仿真中的作用,認為智能體(agent)之間更為復雜的社會感知與互動,以及相關建筑規范的輸入,才能更為有效地預測到TOD內部的疏散路線等[30]。然而,個體的復雜性與對集體的簡潔印象仍然是TOD建設需要權衡的重要因素。

圖8 基于智能體(agent)的地鐵站室內人流模擬 Figure 8 The Agent-based Simulation of Ped Movement in Subway Station

6 討論

TOD本身作為高強度開發的地區,具有空間組織方式相對復雜、功能多元豐富、空間服務半徑人性化等特點,這將在理論上建構起未來城市空間形態的新圖景。然而,TOD是簡單的交通節點還是活躍的場所中心,是跨越空間的超鏈接隧道還是多層折疊空間的精細化轉換,是隨機個體吸引點的體驗薈萃還是引人入勝的復雜空間結構的集體呈現……這些都或多或少地刻畫了真實TOD的某些景象,如TOD地區三維空間的用地權屬與價值構成(見圖9)[29]。而空間句法則提供了一種思考和驗證的定量工具,從物質空間構成、交通出行模式、社會功能組合、人類行為感知等角度,描述這些復雜而有趣的TOD建構過程,尋求TOD所帶來的空間價值溢出,優化TOD本身的空間體驗行為。在這種意義上,空間句法不是靜態的空間圖譜描述,而是空間的動態行為創造。一系列的TOD在這種動態創造中得以不斷演化,推動未來空間形態的不確定卻驚艷地涌現。不過,空間句法的理論與方法也有其局限性,目前并不能完全用于揭示TOD的中微觀空間行為與功能的內在規律,只能用于解釋空間構成的模式選擇。

圖9 基于UrbanXTools的深圳媽灣TOD地區 多層用地模擬 Figure 9 The UrbanXTools Simulation of multi-level land uses of the TOD area of Mawan, Shenzhen