愁人知夜長:魏晉夜詩的內涵及新變

劉 悅

“魏、晉之際,中國盛衰強弱之大界也。”(1)呂思勉:《兩晉南北朝史》,江蘇人民出版社,2018年,第2頁。其間史事端緒繁多,士人們在走獸橫馳、“名士少有全者”的慘烈陰霾下,開始在“夜”與“夜思”這一類題材中寄托情思,構建疏離于現實世界的私人空間。魏晉詩人將夜的時間屬性向空間擴展,使夜成為詩歌中獨立的審美對象,對中國詩歌、美學影響深遠。然而對這一習焉不察的“夜詩”概念,學界目前的研究相對疏散,對夜晚作為詩歌意象并集中出現于魏晉時期的現象,今人尚未有所研究。鑒于此,筆者對魏晉時期的夜詩進行了較為系統的梳理,以期從中發現演進趨勢與意義。

一、先秦到魏晉:作為類型的夜詩演進

夜詩屬于中國古典詩歌范疇中的文學題材,其藝術具有抽象性和復雜性,故而沒有一個明確的概念。在已有的相關研究中,《瀛奎律髓》把唐宋時期的五十首詩歌稱為“暮夜詩”,并在小序中解釋,“道途晚歸,齋閣夜坐,眺暝色,數長更,詩思之幽致,尤見于斯”(2)方回選評、李慶甲集評點校:《瀛奎律髓匯評》,上海古籍出版社,2005年,第529頁。。莫礪鋒先生以此考察杜詩,認為僅杜詩于暮夜主題中含有三方面的內容:適宜于夜晚的活動的描寫、紀夢詩和時代背景下的特殊夜間活動。故謂暮夜類的詩歌不應只包含題目中的“夜”“暮”“晚”等,“題目中未見上述字眼但內容確屬此類主題的作品……篇中有部分句子涉及‘暮夜’的作品”都應歸為暮夜詩歌。(3)莫礪鋒:《穿透夜幕的詩思——論杜詩中的暮夜主題》,《文學遺產》,2009年第3期。另有學者考察了晚唐夜詩的意象及韋應物、黃仲則的夜詩創作,但主要討論藝術特色。以上對“暮夜”或“夜”的探討多為個例研究,未從類型化角度探究夜詩為何在魏晉時期集中出現。(4)目前對夜詩進行研究的論文有高靜《韋應物“暮夜詩”探析》(《石家莊學院學報》2017年第2期),高捷《韋應物的暮夜意境探析》(《名作欣賞》2017年第20期),曹祎黎《黃景仁暮夜詩探析》(《洛陽師范學院學報》2015年第3期),劉婉《詩顛酒渴動逢魔,中夜悲心入寤歌——略論清代詩人黃仲則的暮夜詩》(《牡丹江大學學報》2015年第4期),宋毅萌《琢心鏤腎 夜夜詩心——論黃仲則詩中的暮夜主題》(《名作欣賞》2011年第8期),等等。所以,本文期望以“夜詩”為題,從夜晚時間考察魏晉詩人的創作。另需說明的一點是,本文研究的夜詩并非“暮夜詩”。《說文解字》釋:“暮,日且冥”,即太陽快下山。有詩云:“暮宿河南悵望,天陰雨雪滂滂。”“朝發鄴都橋,暮濟白馬津。”可見此時天光尚明,風景尚可觀看,日常勞作接近尾聲而未全部完成,故詩人在此時存在與他者的交集。又如《胡笳十八拍》:“日暮風悲兮邊聲四起,不知愁心兮說向誰是!原野蕭條兮烽戍萬里,俗賤老弱兮少壯為美。逐有水草兮安家葺壘,牛羊滿野兮聚如蜂蟻。草盡水竭兮羊馬皆徙,七拍流恨兮惡居于此。”(5)逯欽立:《先秦漢魏晉南北朝詩》,中華書局,1983年,第210頁。外物、外景、他人、他事都與詩人共存。而只有真正進入夜間,詩人才有純粹安靜的個人空間,即本文所討論的時間范圍。結合上述觀點,再根據詩歌內容,本文以《詠懷詩·夜中不能寐》為例,將夜詩定義為:在時間上有且只有夜晚一個時間背景,并體現人物的生理活動或心理活動的詩歌(閨怨詩不在討論范圍)。

漢詩漢賦有夜無思,直到漢末《古詩十九首》才有了關于夜的敘事突破。漢詩多運用意象進行烘托,追求泱泱大國的恢宏氣象,詩歌氣質繁復靡麗。在動態之中彰顯活力,如“力拔山兮氣蓋世”“大風起兮云飛揚,威加海內兮歸故鄉”等。故而漢代詩人期待和注視白日之勃勃生氣,而非寧靜安逸之夜晚。漢賦亦同,夜晚是混雜眾多物象的底色,游離于心靈審美之外。從“銘勛彝器,歷世彌光”的盛世年代到“名都空而不居,百里絕而無民者”之漢末慘象,夜景與夜思隨著詩人心態的冷卻漸漸從無到有。漢末秦嘉《贈婦詩三首》“長夜不能眠,伏枕獨輾轉”,蔡琰《悲憤詩》“旦則號泣行,夜則悲吟坐”,佚名《西門行》“晝短苦夜長,何不秉燭游”,雖數量寥寥,但已然窺見“夜”作為外部環境對詩人的影響。尤以《滿歌行》“攬衣瞻夜,北斗闌干。星漢照我,去自無他”為最,“瞻夜”明確說明作者披衣夜游,看北斗闌干,思緒萬千,夜在詩句中已成為詩人無意識地排遣憂愁的寄托。

漢末《古詩十九首》有三首詩歌以夜色寄托情感。《明月皎夜光》“明月皎夜光,促織鳴東壁。玉衡指孟冬,眾星何歷歷。”《孟冬寒氣至》“愁多知夜長,仰觀眾星列。三五明月滿,四五蟾兔缺。”詩句將夜晚之明月眾星與人生圓缺、寂寞凄涼相連。“明月何皎皎,照我羅床幃。憂愁不能寐,攬衣起徘徊。客行雖云樂,不如早旋歸。出戶獨彷徨,愁思當告誰。引領還入房,淚下沾裳衣。”(8)逯欽立:《先秦漢魏晉南北朝詩》,中華書局,1983年,第334頁。這首詩是《古詩十九首》的最后一首,金圣嘆在《唱經堂古詩解》中評價其“總收前十九首,無限熱鬧,盡歸冰雪。”全篇雖無夜字,但“明月照”“不能寐”“攬衣起”“獨彷徨”“引領還”將詩人在夜中的韜晦自處表現得淋漓盡致。鐘嶸評價,“文溫以麗,意悲而遠”。金圣嘆認為,“字字皆是淚痕,皆從無可奈何中揮灑出來也。”(9)陸林輯校整理:《金圣嘆全集》,鳳凰出版社,2016年,第39頁。與漢末《古詩十九首》的整體精神氣質一致,有關夜的敘述同樣脫離了傳統詩言志、主教化的功能,向著抒發詩人內心情感和關注自身命運的方向發展。

概觀魏晉之前的夜詩,夜晚在詩中的主要作用有兩點:一是作為單純的時間概念,與晝、日相對;二是用作審美時的背景,襯托環境,用夜色之寒涼點染氣氛。從詩歌情感的發展來看,夜從表示時間節點的“夙夜”“中夜”變為具有情感價值的“長夜”“苦夜”“寒夜”,直至出現“瞻夜”“起視夜”等夜游行為,詩人的夜晚活動逐漸明晰。雖然在大部分詩歌中,夜色是詩人因心緒不寧而借景抒情的背景,是詩人愁緒的衍生品,但作為類型的夜詩,逐漸具有了詩人寄托個體孤獨的內涵。

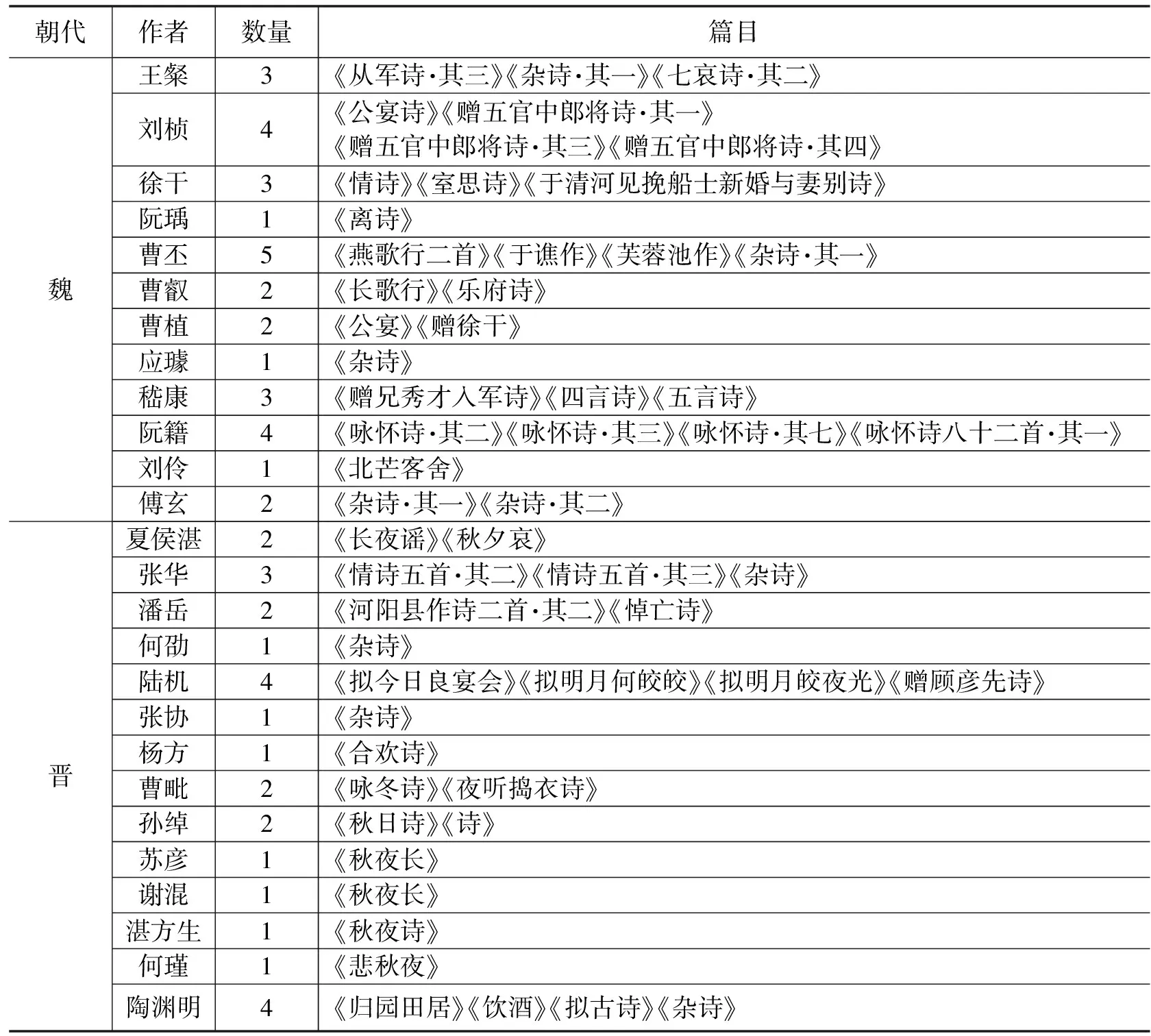

魏晉以降,詩人對夜的書寫陡然變多,內涵愈發豐富。筆者對魏晉時期的界定與作者歸屬朝代的劃分依據逯欽立先生在《先秦漢魏晉南北朝詩》中的編次。因曹操創魏,司馬懿造晉,將二人分別編為魏晉之首;依據實際,孔融列漢,陶淵明列晉。在此基礎上對魏晉夜詩的創作情況進行大致統計,包括26位詩人57首詩歌,如表1所示:

表1 魏晉夜詩的創作情況

可見,這段時期的重要詩人,如王粲、劉楨、曹丕、曹植、嵇康、傅玄、陸機、陶淵明等,幾乎都在詩中流露過夜晚的個人心境,表達情衷,夜詩已然成為一種詩歌類型。需要指出的是,唐宋時期夜詩更為多見,但考察具體文本,不同時代各有不同。具體到魏晉詩歌,“夜”往往出現在以下三種情形中。一是記述適合夜間的活動。如曹植的《公宴》、夏侯湛的《長夜謠》等,都是對夜宴的描寫。二是借景抒情。作者本就有愁思郁結于胸,借夜色而放飛思緒。如《孟冬寒氣至》,詩人因“愁多”而深夜無眠,借明月眾星放飛思緒,感慨人生苦悶愁思難消。三是睹物生情。夜色觸發詩人的情感體驗,魏晉夜詩的哀郁往往源于詩人在夜色中的思索。如嵇康《五言詩·修夜家無為》由夜空流光引發關于得失榮辱的思索。上述三種情形都反映了作者的思想,尤其在后兩種模式中,夜與作者的情緒緊密相關,存在主與客的關系。

簡言之,從先秦《詩經》到魏晉詩歌,作為類型的夜詩確立了以夜色為審美對象的感物意識,夜色成為一種新的集體象征意象。下面通過詩歌具體考察并加以說明。

二、時景到情思:魏晉夜詩的情感意蘊

“自然在成為審美對象的同時,首先成了刺激情感的對象。這種刺激在那個時代可以說是最有代表性的詩歌創作動機產生的根源。”(10)蔣寅:《感物:由言志轉向緣情的契機》,《古代文學理論研究》第19輯,華東師范大學出版社,2001年,第273頁。夜便是如此的審美對象。夜時而澄澈恬靜,時而漆黑森然,勃郁深沉的夜色與詩人痛苦的心靈產生共鳴,詩人將憂懼思慮化作長夜之思,用自我對話澆心中之塊壘。

夜色中,詩者因愁思而不寐,痛苦悲情郁結于胸,一旦外物觸發,情緒便奔涌而出。在曹毗《詠冬詩》中,冬夜里的落葉明月、寒冰素霜勾起了作者對時間流逝的感嘆;在《秋夜長》中,蘇彥從“晨暉電流”“時禽”“節蟲”中生出“睹遷化之遒邁,悲榮枯之靡常”的哀嘆。這種創作心態與時代背景是分不開的。魏晉易代之際政治黑暗,司馬氏欺偽以成功,奸回以定業。“誅夷名族,寵樹同己”,三次大規模的殺戮分別是正始十年誅曹爽、何晏等八族,嘉平六年殺夏侯玄、李豐、張緝等三族,景元三年殺嵇康、呂安等。創作夜詩的26位詩人擔任過大小不同的官職,主動或被動參與政治斗爭,嵇康、阮籍、傅玄、張華、潘岳、陸機等都因政治斗爭而被彈劾,甚至慘遭殺身之禍。身處這樣的時代,詩人睹夜生悲,以詩歌創作發泄憂懼不安的心情再自然不過。這一點在阮籍的作品中表現明顯。五言詩《詠懷詩》是阮籍的代表作品。八十二首詩歌主要聚焦于內在的情感涌動,或表達個人遭際之情緒,如第十七首、第四十七首,或表達對時事的憂憤,如第三首、第三十一首、第六十七首。這組詩歌雖然內容廣泛,思想晦澀,但是在情感上都緊緊圍繞著第一首:“夜中不能寐,起坐彈鳴琴。薄帷鑒明月,清風吹我襟。孤鴻號外野,翔鳥鳴北林。徘徊將何見,憂思獨傷心。”憂思之情貫穿整組詩歌。南朝詩人顏延平認為,詩歌的創作源于阮籍“在晉之代,常慮禍患,故發此詠耳”(11)陳伯君校注:《阮籍集校注》,中華書局,1987年,第207頁。。李善進一步補充:“嗣宗身仕亂朝,常恐罹禍,因茲發詠,故每有優生之嗟。雖志在刺譏,而文多隱避,百代以下,難以情測。故粗明大意,略其幽旨也。”(12)陳伯君校注:《阮籍集校注》,中華書局,1987年,第210頁。清人方東樹亦云:“此是八十一首發端,不過總言所以詠懷不能已于言之故。”(13)陳伯君校注:《阮籍集校注》,中華書局,1987年,第211頁。

同期詩人傅玄的《雜詩》:“志士惜日短,愁人知夜長。攝衣步前庭,仰觀南雁翔。”(14)逯欽立:《先秦漢魏晉南北朝詩》,中華書局,1983年,第569頁。嵇康《五言詩》:“修夜家無為,獨步光庭側。仰首看天衢,流光曜八極。撫心悼季世,遙念大道逼。飄飄當路士,悠悠進自棘。得失自己來,榮辱相蠶食。朱紫雖玄黃,太素貴無色。淵淡體至道,色化同消息。”(15)逯欽立:《先秦漢魏晉南北朝詩》,中華書局,1983年,第489頁。劉楨《贈五官中郎將詩之三》:“秋日多悲懷,感慨以長嘆。終夜不遑寐,敘意于濡翰。明燈曜閏中,清風凄已寒。白露涂前庭,應門重其關。四節相推斥,歲月忽已殫。壯士遠出征,戎事將獨難。涕泣灑衣裳,能不懷所歡。”(16)逯欽立:《先秦漢魏晉南北朝詩》,中華書局,1983年,第569頁。諸詩皆表明作者在夜晚這一私人空間中寄托情思。再如劉伶《北芒客舍》:“泱漭望舒隱,黮黤玄夜陰。寒雞思天曙,振翅吹長音。蚊蚋歸豐草,枯葉散蕭林。陳醴發悴顏,巴歈暢真心。缊被終不曉,斯嘆信難任。何以除斯嘆,付之與瑟琴。長笛響中夕,聞此消胸襟。”(17)逯欽立:《先秦漢魏晉南北朝詩》,中華書局,1983年,第552頁。詩歌前六句寫夜景,后八句感懷。詩人在洛陽對策后,以無用罷免,旅經北芒山,見夜中寒雞、蚊蚋、枯葉、蕭林,盡是蕭索。雖痛飲老酒以圖暢心,但又復生感慨,可見,內心深處的哀痛并沒有真正消解。白日里,詩人可以“乘鹿車,攜一壺酒,使人荷鍤而隨之,謂曰:死便埋我”,以恣意之態以示解脫,但獨自面對夜晚時,內心的孤獨哀郁便在個體沉思中無所遁逃。

在筆者統計的57首魏晉夜詩中,有13首詩歌情緒慷慨或寄寓哲思,其余44首都含有“憂”“愁”“哀”“悲”等字眼。魏晉詩人將無限悲痛投向如磐的夜色,將內在的孤獨宣泄于夜空之中,以求找到與現實相疏遠的夢境。整體而言,他們的作品都彌漫著哀郁的氣質。

一方面,哀郁的寫作表現源自士人自由的精神格調與魏晉之交人命微賤的撕扯。正如艾略特在《詩的三種聲音》中所說:“在一首既不是訓導也不是敘事,又沒有受到任何別的社會目的激發而寫成的詩中,詩人所關注的可能只是用詩來表達——使用他所有的文字資源,包括文字的歷史、內涵以及音樂性——這一朦朧的沖動……并不是要和誰進行交流,而是要擺脫強烈的苦悶。”(18)[英]艾略特:《艾略特詩學文集》,王恩衷編譯、樊心民校,國際文化出版公司,1989年,第258頁。另一方面,哀郁的寫作表現也和古代社會的習慣相關。我國古代一直奉行“日出而作,日落而息”的作息時間,為了社會的安定和統治的方便,官府有一套相對完整的宵禁制度,《周禮·秋官·司寤氏》載:“司寤氏掌夜時,以星分夜,以詔夜士夜禁,御晨行者,禁宵行者、夜游者。”(19)鄭玄注、賈公彥疏:《十三經注疏·周禮注疏》,上海古籍出版社,2020年,第1318頁。自周代起就設有司寤氏,禁止居民夜間在外行走。秦漢仍保留這種制度,對時間、空間進行制約。漢設金吾之職以“呵夜行者”,《史記·李將軍列傳》載:“(李廣)嘗夜從一騎出,從人田間飲。還至霸陵亭。霸陵尉醉,呵止廣。廣騎曰:‘故李將軍’。尉曰:‘今將軍尚不得夜行,何乃故也!’止廣宿亭下。”(20)司馬遷:《史記》,中華書局,2006年,第3471頁。東漢更為嚴格,《后漢書·郅惲傳》載:“帝嘗出獵,車駕夜還,惲拒關不開。帝令從者見面于門間。惲曰:‘火明遼遠’。遂不受詔。”(21)范曄:《后漢書》,中華書局,2019年,第1031頁。連皇帝都不能例外。物質條件的限制及夜禁傳統使夜晚不具備開展社會活動的優勢,正因如此,對于在公共空間中被迫失聲的士人們而言,兼具安全性、隱秘性、封閉性、獨立性的夜晚成為他們的心靈家園。阮籍在《詠懷詩·其一》《詠懷詩·其二》《詠懷詩·其三》《詠懷詩·其七》中都通過夜之安閑寄托情思。鐘嶸《詩品》謂《詠懷詩》可以“陶性靈,發幽思,言在耳目之內,情寄八荒之外,會于風雅,厥旨淵放,歸趣難求。”月色下,光、色、形、質被淡化為輪廓,黑夜隱去一切細節偏差,為士人們構建出一個私人世界,詩人的心靈在夜思中得到撫慰。

總之,夜在魏晉詩歌中不僅逐漸脫離了單純的時間指向,成為詩人情感投射的對象,與士人之寂寥悲情相互映襯,更在魏晉的時代悲情中,為士人營造出一個摒除煩瑣世事的壺中天地。

三、愁人知夜長:魏晉精神取向與藝術革新

曹魏腐朽,司馬氏專暴,看似飄逸瀟灑的魏晉風度誕生于動蕩與災難之中,詩人在迷惘和痛苦中追問自身,以夜之綿遠安撫對生命的憂懼。作為詩歌發展進程中的一環,魏晉夜詩的出現與發展亦對詩歌藝術及精神有所興發。

(一)幽沉之境

夜思之抒發興寄促進了詩歌藝術的豐富,主要表現為詩歌凝視意象的增加和情感的疊加。月是最具代表性的光源類意象,與暮夜的靜寂深長相得益彰。在光源類意象中,月出現34次,星出現16次,燈與燭各出現4次。對比可見月在夜之意象中的重要地位。在詩人筆下,月的含義豐富,有冷月、涼月、寒月、缺月、殘月、醉月、圓月、明月、皎月、獨月、素月、淡月,等等。詩人對月的視覺選擇和生命賦予讓夜與月疊加起來,相生相長,達于意旨之外。例如“明月皎皎照我床”,月光照在床頭,冷清的月色與深閨思婦的寂寞柔情巧妙交融。再如“帶月荷鋤歸”,詩人披著月光結束一天的勞作,田園隱居生活恬靜自在。朦朧的月光與夜晚的靜寂深長在意蘊上相得益彰。在夜間,光源還有星辰、燈燭等。徐干《室思詩》之“仰觀三星連”,曹植《贈徐干》之“圓景光未滿,眾星粲以繁”,劉楨《贈五官中郎將詩》之“明燈曜閏中”,曹丕也寫過“清夜延貴客,明燭發高光”。燈燭與夜宴久有關聯,《詩經·湛露》描寫天子宴饗諸侯,關于“厭厭夜飲,不醉無歸”,鄭箋注曰:“飲酒至夜,猶云不醉無歸,此天子于諸侯之儀。宴飲之禮,宵則兩階及庭門,皆設大燭焉”,作為祭祀宴飲中主要的照明工具,夜晚的燈燭沾染了人的氣息。在上述詩歌中,微弱的光暈映襯著黑夜的孤獨清寂。

聲音類意象與魏晉時代之悲聲、士人之悲情相互映襯。聲音類意象在夜詩中出現了38次,可分為動物聲、琴聲、歌嘯、風聲和搗衣聲等。動物聲具體包括蟋蟀聲、猿猴聲、燕雀聲、蟬聲、雞鳴聲、雁聲等。其中,琴聲與動物聲的比例較高。聽者對音樂產生聯想,不同的心境下,虛響之音有不同的弦外之意。詩人往往借助動物意象傳遞感情,如雁喻思鄉,蟬喻高潔。久客荊州的王粲在日暮時聽聞“流波激清響,猿猴臨岸鳴”,生發出羈旅無終的憂思;赴洛道中的陸機在虎嘯、雞鳴、哀風中“悲情觸物感,沉思郁纏綿。佇立望故鄉,顧影凄自憐”。陶淵明詩中的失群鳥“徘徊無定止,夜夜聲轉悲”。曹叡在無心睡眠的夜晚“耳聽眾禽鳴”。這些聲音因環境的晦暗無光而顯得更加清晰,與夜晚環境的冷清、作者心境的孤寂相互呼應。傳統的琴音以悲聲為主。《禮記·樂記》有“絲聲哀”,蔡邕在《琴賦》中亦云:“一彈三欷,凄有余哀”。夜晚的琴音勾連著詩人內心深處的悲情、哀苦與失意。曹植《雜詩七首·其六》:“弦急悲聲發,聆我慷慨言。”曹丕《燕歌行》:“援琴鳴弦發清商,短歌微吟不能長。”王粲《七哀詩·其二》:“絲桐感人情,為我發悲音。”這些詩句都以琴聲表達詩人的哀苦失意,傾訴內心的悲憤。類似的詩句還有“秦娥張女彈,哀音繞棟宇”“閑夜撫鳴琴,惠音清且悲”等,琴聲的悲樂意象抒發出一種渺渺的寂冷和如泣如訴的幽遠。這些蟋蟀聲、燕雀聲、雞鳴聲、搗衣聲、雁聲、風聲、歌嘯,等等,不論音色音調如何,都是以聲音襯托寂靜,表達詩人的孤寂悲哀。

暮夜幽沉,觸發詩人獨特的情感體驗,詩人捕捉到這些敏感纖細的體驗,細細品味后漸漸磨礪為文學意象。如傅玄在《雜詩三首·其一》中詳盡描寫對夜色的觀感,只見詩者攬衣夜游,攝步前庭,看微月繁星,聽蟬鳴鳥號:“玄景隨形運,流響歸空房。清風何飄遙,微月出西方。繁星衣青天,列宿自成行。蟬鳴高樹間,野鳥號東廂。纖云時仿佛,渥露沾我裳。良時無停景,北斗忽低昂。常恐寒節至,凝氣結為霜。落葉隨風摧,一絕如流光。”(22)逯欽立:《先秦漢魏晉南北朝詩》,中華書局,1983年,第570頁。在夜晚這一無限的空間中,光源、聲音在時間的維度上仿佛停滯了,詩人由此可以對這些事物進行文學觀照,將清風飄搖、纖云仿佛、渥露沾裳等瞬時性感受凝聚成持續性的表現,進而感傷良辰美景如流光般容易消逝。雖然“傅玄篇章,義多規鏡”(23)劉勰著、王運熙譯注:《文心雕龍》,上海古籍出版社,2016年,第232頁。,但是“繁富可嘉”。夜詩中還常常借霜、露、淚、酒、風等典型意象傾訴凄寒孤哀的情感,并多用寒、冷、悲、微等指示性的詞語進行修飾。這些特定風物與詩心詩情融為一體,“主觀的生命情調與客觀的自然景象交融互滲,成就一個鳶飛魚躍,活潑玲瓏,淵然而深的靈境”(24)王鐘陵:《中國中古詩歌史:四百年民族心靈的展示》,人民出版社,2005年,第121頁。。神思構成意象,意象產生文辭,魏晉詩歌中的夜之意象承載了詩人濃烈的內心感受。通過情感的潤染,詩人移情于夜晚,豐富了夜的意象。反過來,這些審美觀照和審美意象開拓了夜晚的審美空間,使夜詩的文學色彩更加豐富,為“會意也尚巧,遣言也貴妍,暨音聲之迭代,若五色之相宣”的詩歌時代推開了大門。

(二)遷逝之悲

“魏晉六朝是中國政治上最混亂、社會上最苦痛的時代,卻是精神史上極自由、極解放,最富于智慧、最濃于熱情的一個時代……這是強烈、矛盾、熱情、濃于生命色彩的一個時代。”(25)宗白華:《美學散步》,上海人民出版社,2015年,第182頁。漢代大一統格局下共性至上的社會結構被打破,“有利于個性發展……創造和開拓心理空前彌漫”(26)王鐘陵:《中國中古詩歌史:四百年民族心靈的展示》,人民出版社,2005年,第46頁。。主體意識的覺醒不僅使詩人發掘出游子思婦、生離死念等關于人的題材,而且激發了詩人抒發個人內在情感的需要,形成對人生、對時間的關注。圍繞人生理想之追尋、時間流逝之思索、家園親友之思念、心靈困頓之安慰等內容,魏晉夜詩確立了哀郁綿遠的基調。在幽沉夜色中,時間感與空間感的交集不僅觸發了文學的新發展,詩人亦在相互感知中迎來了詩局的精神新變。

建安時期“白骨露于野,千里無雞鳴”的殘酷現實讓詩人對時間、人生巨大的變化感有了更為深沉的感觸。曹操《秋胡行》:“四時更逝去,晝夜已成歲”,曹植筆下“太息終長夜”的思念,“中夜起長嘆”的有志難伸,“宿夜無休閑”的哀嘆,都表現出對時間流逝的感慨。晝夜星馳的遷逝一方面使人們意識到,這是一個虛無和幻滅的時代;另一方面,時間意識的覺醒也激發了士人力求在有限生命中成就偉業的決心,如曹丕就在《與吳質書》中表達過“少壯真當努力,年一過往,何可攀緣”的慷慨任氣。更多的魏晉士人在夜晚閉門自省,在這種虛幻渺遠的個體時間、出塵超然的私人世界中感受生命本質的孤寂。

魏晉的動亂和紛爭讓生死的鴻溝愈發清晰,王朝輪替、民生凋敝的苦難現實讓魏晉士人具有后人難以企及的敏感,厚重而悲傷的夜色往往引發詩人復雜的心緒。嵇康《四言贈兄秀才入軍詩》:“閑夜肅清,朗月照軒。微風動袿,組帳高褰。旨酒盈樽,莫與交歡。鳴琴在御,誰與鼓彈。仰慕同趣,其馨若蘭。佳人不存,能不永嘆。”(27)逯欽立:《先秦漢魏晉南北朝詩》,中華書局,1983年,第483頁。阮瑀《雜詩》:“臨川多悲風,秋日苦清涼。客子易為戚,感此用哀傷。攬衣起躑躅,上觀心與房。三星守故次,明月未收光。雞鳴當何時,朝晨尚未央。還坐長嘆息,憂憂安可忘。”(28)逯欽立:《先秦漢魏晉南北朝詩》,中華書局,1983年,第380頁。應璩《雜詩》:“秋日苦促短,遙夜邈綿綿。貧士感此時,慷慨不能眠。”(29)逯欽立:《先秦漢魏晉南北朝詩》,中華書局,1983年,第472頁。這些都是作者在夜色中發出的時間洪流遙不可及的哀吟。局勢無常,榮辱不定,身處政治漩渦中的士人時刻擔憂生命,思考人生意義和自我價值,因此魏晉夜詩具有鮮明的生命關懷的內傾性和人生的幻滅感。阮籍有詩:“是非得失間,焉足相譏理。計利知術窮,哀情遽能止。”陳沆評曰:“此達觀自遣也。白日經天,有時淪沒。運無常隆,理由終極。”(30)陳沆:《詩比興箋》,中華書局, 1959年,第45頁。為了在精神困局中尋求解脫,詩人借助宏闊的夜色獲得平靜。夜色中,事物模糊不明、高低錯落,改變了觀者對空間的實際認知,寥落的黑夜喚醒了人的自我意識,也讓生命有了更深的體味。所以,詩人于夜空星辰之外觀照世界,自我啟悟,將亂世漂泊之時間感強化為遷逝感。直至晉末,遷逝之哀聲依然流響,“宇宙一何愁,人生少至百”,“流幻百年中,寒暑日相推”,“氣變悟時易,不眠知夕永。欲言無予和,揮杯勸孤影”,歲月如梭,繁華不再,自得中不免遷逝,欣然中仍懷悲憤,詩人于慷慨中泛出沉重孤冷的遷逝之悲。進一步而言,“時間感的強弱,在相當意義上,標志了一個人、一個民族自我意識成熟的程度。”(31)王鐘陵:《中國中古詩歌史:四百年民族心靈的展示》,人民出版社,2005年,第219頁。在遷逝之悲中,這種觀念空間的開鑿預示著理思的勃興。

四、余 論

夜的開啟,實為私人空間的開啟,喚起士人生命中的二重空間。心有憂懼、常懷思慮的魏晉詩人努力在夜晚這一陌生且留有大量空白的空間里抒發士人的個體情思,嘗試重設自我。之后,南朝山水詩歌蓬勃興發,夜思逐漸融入更為廣闊的自然山水。南北朝時期,詩歌中“夜”字的運用出現第一座高峰,在《鮑明遠集》《何水部集》《江文通集》中,有關夜思的詩句俯仰可見。至唐宋,沈佺期在《夜游》中賞燈影管弦、品紅粉暗香,王維在《竹里館》獨坐于清新誘人的夜月幽林之中,還有李白之《古朗月行》《靜夜思》,杜甫之《春夜喜雨》《石壕吏》,陸游之《游山西村》……不可勝數。僅黃仲則一人的詩作,題目中包含夜字的就有107首,約占其詩作的十分之一。夜詩數量之多,不再列舉。從這些不全面的統計中,可以看到夜詩的題材更加寬泛豐富,充滿生氣。夜游、夜宴、夜話、夜思等活動范圍擴大,審美對象增多,不僅推動了詩歌的繁榮,而且讓夜晚與白晝成為詩人“進”“退”的舒展平臺。在夜晚這個相對獨立的時空里,詩人借助獨特的觀看方式在虛幻的空間中找到真實的自我,夜與夜思遂成為一種情感體驗和文化象征。