環境權在我國環境法典中的證成與展開

吳衛星

(南京大學 法學院,南京 210093)

2021年9月,國務院新聞辦公室發布了《國家人權行動計劃(2021—2025年)》,與前三期國家人權行動計劃不同的是,本期行動計劃將“環境權利”單獨成章,與經濟、社會和文化權利、公民權利和政治權利相并列。值得注意的是,在權利的內容和類型化方面,環境權利與經濟、社會和文化權利、公民權利和政治權利有明顯差異。例如,《國家人權行動計劃(2021—2025年)》將經濟、社會和文化權利類型化為基本生活水準權利、工作權利、社會保障權利、財產權益、健康權利、受教育權和文化權利,環境權利項下并沒有采用權利語言表述,而是分別從污染防治、生態環境信息公開、環境決策公眾參與、環境公益訴訟和生態環境損害賠償、國土空間生態保護修復、應對氣候變化這六個方面予以闡述。①參見中華人民共和國國務院新聞辦公室:《國家人權行動計劃(2021—2025年)》,人民出版社2021年版,第32-37頁。筆者認為,形成這種差異的原因主要有兩點:(1)行動計劃的編寫者洞察到了環境權利與傳統人權的差異性,即環境權利具有一定的公共性,其雖然可以由個人行使,但也具有集體權利的屬性,而傳統人權是一種典型的“個人權利”①參見吳衛星:《環境權理論的新展開》,法律出版社2018年版,第52-53頁;王鍇:《環境權在基本權利體系中的展開》,載《政治與法律》2019年第10期,第22-23頁;王建學:《法國的環境保護憲法化及其啟示》,載《暨南學報(哲學社會科學版)》2018年第5期,第66頁。;(2)我國學界對于環境權或者環境權利的概念及其類型存在諸多分歧,未能為行動計劃的編寫提供有力的學理支撐。當下,我國環境立法迎來了“法典化”的歷史性時刻②參見呂忠梅、田時雨:《環境法典編纂何以能》,載《蘇州大學學報(法學版)》2021年第4期,第2-14頁。,我們應當再一次認真對待環境權,就環境權是否應當以及如何納入環境法典作出這個時代的思考,以期為我國環境法典的編纂、新一期國家人權行動計劃環境權利的撰寫提供理論參考和借鑒。

一、我國環境法典為何要規定環境權

(一)法典化與公眾環境權利:第三代環境法的“形”與“神”

現代環境法誕生于20世紀60年代末70年代初,可以將其半個世紀的發展歷程劃分為幾個不同的階段,以顯示其代際發展的過程。在學術界,環境法的代際劃分有不同的標準和結果,從而形成第二代環境法、第三代環境法甚至第四代環境法的不同主張。③參見王樹義、皮里陽:《論第二代環境法及其基本特征》,載《湖北社會科學》2013年第1期,第165-168頁;郭武:《論中國第二代環境法的形成和發展趨勢》,載《法商研究》2017年第1期,第85-95頁;蔡守秋、王萌:《論美國第四代環境法中“一體化多模式”的治理方式》,載《中國人口·資源與環境》2019年第11期,第82-89頁。站在當下的歷史時刻,本文采第三代環境法的主張,認為各國大多已經進入或者正在邁向第三代環境法的發展階段。

從比較環境法視角來看,第一代環境法起源于20世紀60年代末70年代初,其主要特征有兩點:(1)采用基于“命令與控制”的直接規制模式;(2)將生態環境分割為大氣、水、土壤等不同要素分別予以立法和保護。第一代環境法存在明顯的缺陷:直接規制導致高成本和低效率,對單一環境媒介采取孤立的控制對策可能會導致污染排放在不同環境媒介之間的轉移。第二代環境法產生于20世紀80年代末,其在“命令與控制”模式基礎之上更多地采用基于市場的經濟激勵措施,例如排污權交易和環境稅費。同時考慮到生態環境各要素之間的密切聯系,第二代環境法對環境法內容進行整合,這種轉變表現在污染防治領域的綜合性立法,1990年英國的《環境保護法》和1996年歐盟頒布的《綜合污染預防與控制指令》代表了這種轉變。④參見王樹義、皮里陽:《論第二代環境法及其基本特征》,載《湖北社會科學》2013年第11期,第167頁。

第三代環境法產生于20世紀90年代末,其形式上的特征是環境保護的一體化和綜合化程度進一步深化,出現了環境立法法典化的趨勢,1998年頒布的《瑞典環境法典》被認為是“世界上第一部具有實質編撰意義的環境法典”。⑤參見《瑞典環境法典》,竺效等譯,法律出版社2018年版,譯者序第1頁。法國、意大利、愛沙尼亞、俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦、柬埔寨等歐亞國家也已經制定或者正在制定本國的環境法典或者準法典。

第三代環境法在內容上的主要特征是承認以環境權為核心的環境保護權利,這方面里程碑式的國際立法是1998年通過的《在環境事務中獲取信息、公眾參與決策與訴諸司法的公約》(《奧胡斯公約》),該公約建立在公眾環境知情權、參與環境決策權和訴諸司法的權利三個支柱之上,意在保障公眾環境權。《奧胡斯公約》序言第八段規定,締約方承認每個人都有生活在適合其健康和福祉的環境中的權利,并有為今世后代之利益保護和改善環境的義務。序言第九段規定,為了能夠主張這項權利、遵守這項義務,公民必須能夠在環境事務中獲取信息、有權參與決策和訴諸司法。公約第1條規定:“為了促進保護今世后代每個人生活在適合其健康和福祉的環境中的權利,每個締約方應當根據本公約規定,保障在環境事務中獲取信息、公眾參與決策和訴諸司法的權利。” 由此可見,公約序言和第1條規定的環境權與公約三支柱——獲取信息權、公眾參與決策權和訴諸司法權之間存在目的與手段的關系,前者是目的性權利,后者是工具性權利。《奧胡斯公約》創新之處在于增加個人維度(personal dimension)以實現對環境風險的法律控制,一個人通過實施公約規定的主觀權利(subjective rights)即知情權、參與權和訴諸司法權,不僅可以保護其私人利益,亦可保護公共利益即一個清潔的環境,這樣清潔環境權(the right to a clean environment)便成為第三代環境法的關鍵詞。①See Hannes Veinla, Codification of Environmental Law, 5 JURIDICA International 58, P.62-63 (2000).

實踐證明,《奧胡斯公約》通過影響和加強整個地區相關的法律框架及其實施,成為確認和保護公眾享有健康環境權的有效工具。公約締約方除了歐盟,還包括45個歐亞國家,迄今有25個國家的憲法明文確認了環境權。有的締約國雖然在憲法中沒有環境權條款,但在環境立法中有環境權的規定,典型例子是哈薩克斯坦和愛沙尼亞。2009年通過的《哈薩克斯坦共和國生態法典》第13條明確規定,自然人享有在對其生命健康有利的良好環境中生存的權利。②參見《哈薩克斯坦共和國生態法典》,劉洪巖、馬鑫譯,法律出版社2022年版,第39頁。2011年通過的《愛沙尼亞環境法典總則》第四章規定了環境權利(environmental rights),其中第一節系統規定了“滿足健康和福祉需求的環境權”與“環境程序性權利”。該節第23條第1項規定“每個人都有權期望與他們直接相關的環境滿足健康和福祉的需求”,第30條第1款規定,如果一個人的權利包括滿足健康和福祉需要的環境權受到侵犯,可以申請行政復議或者向行政法院提起訴訟。由此可見,《愛沙尼亞環境法典總則》創設了一個可以獲得司法救濟的具有主觀公權利性質的實體性環境權。③參見張忠利:《邁向環境法典:愛沙尼亞〈環境法典法總則〉及其啟示》,載《中國人大》2018年第15期,第53-54頁;Kaarel Relve, The SubjectiveRight to Environment in the General Part of the Environmental Code Act, 24 JURIDICA International 32, P.32-42 (2016).

環境法的代際發展實際上是一個逐步走向綜合化、一體化的過程,具體表現為在環境法領域內部,基于還原主義的單要素立法走向整體主義的系統性立法,環境法典即為系統性立法的最高典范。環境法典是第三代環境法形式表達的主要方式,而以環境權為核心的權利則是第三代環境法的內在靈魂和基石范疇。換言之,第三代環境法采用新的“基于權利的方法”(right-based approaches)去促進環境保護和環境法的實施,這樣與前兩代環境法采用的“管制方法”(regulatory approaches)迥然有別。

當代中國環境法產生于20世紀70年代初,以1973年《關于保護和改善環境的若干規定》的頒布為主要標志。從1973年至2000年,我國環境法處于第一代環境法時期,該時期的環境立法主要采取單要素立法方式,對水、氣、海洋等污染進行分別立法,環境保護措施基本局限于“命令—控制”手段。無論是1979年《環境保護法(試行)》創設的環境影響評價、“三同時”和排污收費等所謂的“老三項”環境法律制度,還是1989年第三次全國環境保護會議決定推行并由1989年《環境保護法》加以正式確立的環境保護目標責任制、城市綜合整治定量考核制、污染物集中控制、限期治理以及排污許可證等所謂的“新五項”環境法律制度①參見張坤民主編:《中國環境執法大全》,中國政法大學出版社1993年版,第101頁。,體現的都是依賴政府直接實施、具有強制效力的制度。21世紀以來至2014年《環境保護法》的修訂,我國環境立法進入第二代環境法時期。在此時期環境立法越來越多地引入市場機制,生態補償、排污權交易、差別稅費、環境污染責任保險、環境信息公開等新制度逐步被確認和實施。2014年《環境保護法》的修訂標志著我國開始進入第三代環境法的階段,新《環境保護法》的最大亮點是專章規定了“信息公開和公眾參與”,規定公眾依法享有獲取環境信息、參與和監督環境保護的權利,并第一次在狹義法律層面創設了社會組織的環境公益訴權。這些規定對于我國環境立法和環境法的實施產生了巨大影響,標志著我國環境保護從“管制方法”向“基于權利的方法”的范式轉型。這個時期也是我國生態文明建設全面發展的階段,環境立法更加具有整體性和系統性。2020年頒布的《長江保護法》就是這方面的典范,該法是我國第一部流域管理法律,標志著我國環境立法從還原主義的單要素立法走向整體主義的生態系統保護立法。②參見柯堅、琪若娜:《“長江保護”的客體識別》,載《南京工業大學學報(社會科學版)》2020年第5期,第1-9頁。

我國環境法典的編纂應當遵循生態規律和國內外環境立法的發展規律,在《環境保護法》《長江保護法》等標志性立法的基礎之上,進一步推進我國第三代環境法的發展。要言之,便是要正確把握和體現第三代環境法的“形”與“神”。所謂“形”就是采用“適度法典化”的模式進一步推進環境保護立法的整體性、系統性,同時使其保持一定的開放性和動態性。③參見張梓太:《中國環境立法應適度法典化》,載《南京大學法律評論》2009年春季號,第239-245頁;呂忠梅:《中國環境立法法典化模式選擇及其展開》,載《東方法學》2021年第6期,第70-82頁。所謂“神”就是要彰顯“以人民為中心”的立法宗旨,把以環境權為核心的公眾環境權利的立法確認及其保護提高到一個新的境界。

(二)環境權“入典”是滿足人民優美生態環境需要的立法回應

權利源自人的需要,一種新型權利的產生,無不是為了滿足人們的正當需要,維護人的尊嚴。隨著我國經濟社會的迅速發展,人們會產生新的需要和權利訴求。我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。“我們要建設的現代化是人與自然和諧共生的現代化,既要創造更多物質財富和精神財富以滿足人民日益增長的美好生活需要,也要提供更多優質生態產品以滿足人民日益增長的優美生態環境需要。”④習近平:《決勝全面建成小康社會 奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利——在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告》,人民出版社2017年版,第50頁。環境權“入典”是“堅持以人民為中心”的體現。所謂“堅持以人民為中心”就是要把體現人民利益、反映人民意愿、維護人民權益、增進人民福祉落實到全面依法治國各領域和全過程,積極回應人民群眾的新要求、新期待。⑤參見《習近平法治思想概論》編寫組:《習近平法治思想概論》,高等教育出版社2021年版,第94頁。環境權“入典”也是習近平生態文明思想的貫徹和體現。習近平生態文明思想內容豐富,環境權益觀是其中的核心觀點,其反映了以人民為中心的價值訴求,是中國共產黨人堅持人民主體性和切實維護人權的理念在生態文明領域的內在要求。⑥參見周心欣、方世南:《習近平生態文明思想的環境權益觀研究》,載《南京工業大學學報(社會科學版)》2021年第1期,第23頁。值得注意的是,“堅持以人民為中心”的法治思想與“可持續發展”這一環境法典的基礎概念和價值目標是相互吻合的。呂忠梅教授指出,各國環境法典的編纂均有一個共同之處,即以可持續發展作為環境法典的價值目標和邏輯主線。可持續發展包含三個支柱:經濟、社會和環境,其中生態環境可持續是基礎,經濟可持續是條件, 社會可持續是目的。①參見呂忠梅:《發現環境法典的邏輯主線:可持續發展》,載《法律科學》2022年第1期,第74-78頁。可持續發展歸根結底也是“以人為中心”的發展,②參見聯合國大會決議:《變革我們的世界:2030年可持續發展議程》, UN Doc. A/RES/70.1,第2段。最終要實現的是人的全面發展。

我國環境法典的編纂應當滿足人民日益增長的優美生態環境需要,維護和保障人民群眾的環境權益,同時要在合憲性審查的憲制框架下符合現行憲法的精神和要求。2018年3月11日通過的《憲法修正案》在憲法序言第七自然段中,增加了“貫徹新發展理念”“推動物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明協調發展”“和諧美麗”等規定,并將這些規定列為國家的根本任務。生態文明“入憲”的國家任務(目標)規定,連同1982年《憲法》第9條、第22條和第26條等規定,一同構成并豐富、完善了我國的“環境憲法”規范體系。③參見張翔:《環境憲法的新發展及其規范闡釋》,載《法學家》2018年第3期,第97頁。環境法典的編纂應當全面實施憲法規范,實現環境法規范與憲法規范的交互影響和體系性融貫,特別是在我國憲法未明確規定環境權的背景下,環境法體系要為公民享有環境權提供切實保障,以便為今后憲法明確規定環境權提供實踐素材與制度支撐。④參見張震:《環境法體系合憲性審查的原理與機制》,載《法學雜志》2021年第5期,第23、32頁。但是,從我國現行環境資源立法來看,雖然《環境保護法》開啟了“基于權利的方法”來保護環境的范式轉型,但是這種轉型并未深入,公眾的環境權利特別是實體性的環境權利除了《水法》等有零星規定外,基本上付之闕如。誠如有學者指出的,我國現行環境法體系明顯存在“見物不見人”的問題,“人”在環境法體系中是支離破碎地隱藏在條文當中的。⑤參見張震:《環境法體系合憲性審查的原理與機制》,載《法學雜志》2021年第5期,第30頁。因此,如何“堅持以人民為中心”、更多地在法律條款設計中發現“人”,如何以立法確認和保障公眾的環境權利,是我國環境法典編纂的重要使命。在我國現行《憲法》和《民法典》缺乏環境權的明文規定的背景之下,環境法典的編纂應當借鑒《基本醫療衛生與健康促進法》對于健康權的公法確認,把環境權作為一項公法權利予以規定。

(三)環境權“入典”是我國人權外交的需要

環境權不僅是法律權利,也具有基本權利和人權的性質。自1972年斯德哥爾摩人類環境會議以來,聯合國系統對環境人權進行了持久性的研究和推進。1990年聯合國大會第68次全體會議通過了題為“需要為個人福祉確保健康環境”的第45/94號決議,承認所有人都有在充足的健康和福祉的環境中生活的權利。1990年8月30日,聯合國人權委員會下屬的防止歧視及保護少數小組委員會通過第1990/7號決議,委任克森提尼(Fatma Zohra Ksentini)女士為特別報告員,負責進行人權與環境的研究。2006年聯合國人權理事會的成立,特別是2012年人權理事會第19/10號決議決定任命人權與環境獨立專家,極大地推動了環境人權的發展。⑥參見吳衛星:《環境人權在聯合國系統之演進》,載《人權法學》2022年第3期,第1-15頁。人權理事會近十年來通過了數個關于“人權與環境”的決議(參見下表1),2021年10月8日,人權理事會以43票贊成、0票反對、4票棄權通過了第48/13號決議,該決議注意到已有超過155個國家在國際協定、國家憲法、立法或者政策中承認了某種形式的健康環境權,在聯合國歷史上首次承認享有清潔、健康和可持續發展的權利(right to a clean, healthy and sustainable environment)是一項人權。⑦UNHuman Rights Council, The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment: Res./Adopted by the Human Rights Council on 8October 2021, UN Doc. A/HRC/RES/48/13(Oct. 8, 2021).中國代表團雖然投了棄權票,但并非對環境人權本身持否定意見,而是認為“決議草案部分內容仍需商榷,包括環境權的定義和內涵及其與其他人權的關系,以及人權理事會是否有設立環境權的授權等”。①參見《中國代表團在人權理事會第48屆會議關于“享有安全、清潔、健康、可持續環境的權利”決議草案(AHRC/48/L.23/Rev.1)的解釋性發言》,載中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團網站,http://geneva.china-mission.gov.cn/dbtyw/rqsw/202110/t20211010_9592613.htm,2022年6月19日訪問。

表1:聯合國人權理事會關于“人權與環境”的決議

隨著人權理事會決議承認環境人權,各國對環境人權的承認與保護將成為聯合國系統審查和評價各國人權狀況的一個方面。2017年3月24日人權理事會第34/20號決議鼓勵各國在人權機制包括“普遍定期審議”(universal periodical review)框架內討論與享有安全、清潔、衛生和可持續環境有關的人權義務及承諾的遵守情況,以及締約方向聯合國有關人權條約機構提交報告的情況。

按照“普遍定期審議”機制之要求,我國于2009年、2013年和2018年分別向人權理事會提交了三輪國家人權報告,三份報告關于環境保護或者環境權利的表述有所變化。在2009年的首份國家人權報告中,第三部分是“促進和保護人權的政策與實踐”,該部分包括“經濟社會文化權利”“公民權利和政治權利”“保護特殊群體權利”三個板塊,其中并未出現環境權或者環境權利這一名詞,只是在“經濟社會文化權利”項下的“健康權”中加入環境保護、飲用水安全的內容。②參見《根據人權理事會第5/1號決議附件第15(a)提交的國家報告·中國》,UN Doc. A/HRC/WG.6/4/CHN/1,第40-41段。2013年的國家人權報告亦是在第三部分“促進和保護人權的成績和做法”中的“經濟、社會及文化權利”項下的“健康權”中加入“中國政府把環境保護放在更加突出的戰略位置”等環境保護內容。③參見《根據人權理事會第5/1號決議附件第15(a)提交的國家報告·中國》, UN Doc. A/HRC/WG.6/17/CHN/1,第43段。2018年的國家人權報告則有所變化,該報告第三部分“促進和保護人權的成就和實踐”在“經濟、社會和文化權利”項下將“衛生健康權、生態環境與人權”并列在一起,從而將環境保護內容從健康權中分離出來。④參見《根據人權理事會第5/1號決議附件第15(a)提交的國家報告·中國》, UN Doc. A/HRC/WG.6/31/CHN/1,第43段。雖然并未直接使用“環境權”這一術語,但“生態環境與人權”的表述至少在向環境權獨立成型的權利發展道路上邁進了一步。新近發布的《國家人權行動計劃(2021—2025年)》將“環境權利”單獨成章,可見其在2018年國家人權報告基礎上將環境權的獨立化又向前推進了一步。環境法典的編纂應當洞察我國發布的四期《國家人權行動計劃》以及向聯合國人權理事會提交的三份國家人權報告中有關環境權利的演變,通過實定法將環境權利予以規范和保障,促進我國更好地履行環境人權的保護義務,以便能夠“積極參與全球人權治理,深度參與聯合國人權機制工作”。①參見中華人民共和國國務院新聞辦公室:《國家人權行動計劃(2021—2025年)》,人民出版社2021年版,第4頁。

二、一體兩翼:環境權在環境法典中的類型化展開

(一)基本概念辨析:環境權與環境權利

在學術研究中,環境權是一個有歧義、容易被誤用的概念,我國學界有最廣義環境權說、廣義環境權說、狹義環境權說等不同的學術主張。②參見吳衛星:《我國環境權理論研究三十年之回顧、反思與前瞻》,載《法學評論》2014年第5期,第181-182頁。因此,在環境權研究和環境法典編纂中需要厘清環境權的概念,避免環境權成為一個模糊的無所不包的“權利托拉斯”。我認為,“環境權”(right to environment)的概念需要在與“環境權利”(environmental rights)這一概念的比較中加以把握。一般來說,兩者都可用以描述公眾在環境法上的權利。環境權是一種享受一定環境質量的實體性的、生態性的權利,其既與程序性權利不同,也與企事業單位對于環境和自然資源的開發利用權有別。③參見吳衛星:《環境權內容之辨析》,載《法學評論》2005年第2期,第140-144頁。環境權利的外延更廣,除了包括實體性環境權之外,還包括環境法上的程序性權利,這些程序性權利的典型便是《奧胡斯公約》所規定的環境知情權(環境信息獲取權)、公眾參與權和訴諸司法權。

在國際公約、國內憲法和環境法層面,環境權之前一般會冠以“適宜”“健康”“清潔”“生態平衡”等修飾詞,從而形成如下幾種主要的環境權稱謂:(1)適宜環境權(right to a favorable environment)④參見《俄羅斯聯邦憲法》第42條;《捷克基本權利與自由憲章》第35條第1款。或者良好環境權(right to a good/sound environment)⑤參見《印度尼西亞憲法》第28H條第1款;《黑山憲法》第23條第1款。;(2)健康環境權(right to a healthy environment,right to live in a healthy environment)⑥參見《芬蘭共和國憲法》第20條第2款;《匈牙利基本法》第21條第1款;《墨西哥憲法》第4條第5款。;(3)清潔、健康環境權(right to a clean and healthy environment)⑦參見《肯尼亞憲法》第42條;《斐濟憲法》第40條;《肯尼亞環境管理和協作法》第3條第1款。;(4)清潔、健康和可持續環境權(right to a clean, healthy and sustainable environment)⑧參見聯合國人權理事會2021年10月8日第48/13號決議,UN Doc. A/HRC/RES/48/13。;(5)清潔、安全和健康環境權(right to a clean, safe, healthy environment)⑨參見《坦桑尼亞環境管理法》第4條第1款。;(6)健康、生態平衡環境權(right to a healthy and ecologically balanced environment;right to live in a healthy and ecologically balanced environment)[10]參見《葡萄牙共和國憲法》第66條第1款;《厄瓜多爾憲法》第14條;《玻利維亞憲法》第33條;《阿根廷憲法》第41條第1款;《突尼斯憲法》第45條第1款。;(7)清潔、健康、生態平衡環境權(right to a clean, healthy and ecologically balanced environment)[11]參見《塞舌爾憲法》第38條。;(8)對健康和福祉無害的環境權(right to an environment that is not harmful to their health and well-being)①參見《津巴布韋憲法》第73條第1款;《南非憲法》第24條;《南非國家環境管理法》序言第2段。;(9)滿足(符合)健康和福祉的環境權(right to live in an environment favorable to his/her health and wellbeing)②參見《亞美尼亞憲法》第33B條第1款;《愛沙尼亞環境法典總則》第23條第1款;《奧胡斯公約》序言第8段及第1條。。

(二)“一體兩翼”的環境權類型化構想

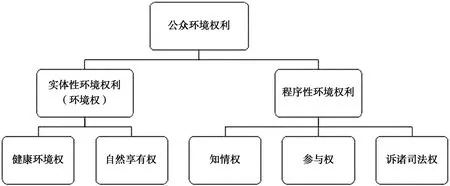

以上述環境權為基礎,可以在類型化基礎上進一步將其在環境法典中予以展開。環境權的類型化在我國學界有不同的見解,有學者認為,按照對環境狀況要求的不同可以將環境權分為“基本環境權”和“非基本環境權”。③參見胡靜:《作為請求權基礎的環境權批判》,載《南京工業大學學報(社會科學版)》2021年第2期,第8-10頁。有學者從權利的位階角度,將環境權分為憲法基本權利和具體法律權利。④參見史玉成:《環境法的法權結構理論》,商務印書館2018年版,第175頁。有學者提出“環境核權利”和“環境束權利”的區分,⑤參見張震:《環境何以為權利之體系論》,載《吉首大學學報(社會科學版)》2020年第6期,第42頁。也有學者提出將環境權類型化為“環境人格權”“環境公共地役權”和“環境獲益權”的構想。⑥參見吳衛星:《環境權的中國生成及其在民法典中的展開》,載《中國地質大學學報(社會科學版)》2018年第6期,第74-78頁;吳衛星:《環境權理論的新展開》,北京大學出版社2018年版,第235-242頁。可以說,上述分類是從不同角度予以觀察和思考的結果,就加深人們對于環境權的認知來說各有其意義和價值。在本文中,筆者從環境法典的立法角度提出“一體兩翼”的環境權類型化構想。所謂“一體”是指各國憲法和環境法中關于環境權的一般性規定,可稱之為“適宜/良好環境權”或者“一般環境權”。所謂“兩翼”是指“適宜/良好環境權”或者“一般環境權”在憲法或者環境法特別是在環境法典的不同篇章中的具體體現。具體而言,現代環境法主要包括污染防治和自然保護(生態保護、自然資源保護)兩大板塊, “良好環境權”或者“一般環境權”在污染防治和自然保護領域具體化為“健康環境權”和“自然享有權”兩大類別,這樣便形成了“一體兩翼”的環境權體系。(參見圖1)

圖1:公眾環境權利的類型化

健康環境權的客體是健康環境。《“健康中國2030”規劃綱要》所列舉的“健康中國建設主要指標”包含了“健康水平”“健康生活”“健康服務與保障”“健康環境”和“健康產業”五大領域,其中“健康環境”領域包含“地級及以上城市空氣質量優良天數比率”和“地表水質量達到或好于Ⅲ類水體比率”兩項指標。可見健康環境需要將水、氣、土和聲環境質量等維持在一定標準以上,或者說需要將水、氣、土和聲等環境污染控制在一定限值以下。因此,“健康環境權”是環境權與健康權相交叉、競合而形成的權利領域,主要是與污染防治相關的權利,也可稱之為“免于污染的權利”,具體包括清潔空氣權、清潔水權、環境安寧權等。

自然享有權是人們對于自然環境、自然資源、自然空間的非排他性的使用權,具體包括自然空間的進入權(公共地役權)、景觀權和環境獲益權等。日本律師聯合會1987年在世界人權擁護大會上提出了自然享有權論,將環境權從對抗污染的權利擴展至公民有享受自然的權利。①參見汪勁:《環境法學(第四版)》,北京大學出版社2018年版,第74頁。自然享有權建立在 “環境共有”的法理之上,即對于具有公共性的土地來說,不管土地所有權屬于國家、集體或者他人,公眾基于生存、消遣、娛樂等目的對于該土地上的自然資源擁有一定的非排他性使用權。這種權利可以追溯到羅馬法中的“鄉村役權”,《優士丁尼〈法學階梯〉》規定了在他人土地上的五種鄉村役權:取水、飲畜、放牧、燒石灰、挖沙權(I.2,3,2)。②參見徐國棟:《優士丁尼〈法學階梯〉評注》,北京大學出版社2011年版,第200頁。自然享有權在當代的一些歐洲國家中體現為“進入權”(access right)。所謂“進入權”,也可稱之為漫游權(right to roam)、鄉村進入權(access to country),是指公民有以休閑和游憩為目的進入非其所擁有的公共土地、共用土地或者私有土地的權利。以英國為例,其通過一系列立法逐步確認、擴張公眾進入權,保障公眾對于優美環境的享受權益。英國1899年的《公地法》規定了公眾進入無主公地的權利,1939年《山區進入法》確認公眾進入風景優美的鄉村是一種公共利益,1949年《國家公園與鄉村進入法》建立了“開放鄉村”制度,確保公眾進入鄉村的合法性。2000年《鄉村與路權法》直接創設了公民漫游權,規定任何人有權以善意的戶外空間游憩為目的進入可進入土地。2009年《海洋與海岸進入法》確立了海岸進入權或達濱權,將英格蘭原本基本封閉、隔絕的海岸線貫通,連接為英格蘭最長的公共步道。③參見張振威、趙智聰、楊銳:《英國漫游權制度及其在國家公園中的適用》,載《中國園林》2019年第1期,第5-9頁;張振威:《英國進入權法律制度研究》,載高鴻鈞、鄧海峰主編:《清華法治論衡》(第24輯),清華大學出版社2015年版,第326-337頁。

“自然享有權”在德國的一些州憲中有明確的規定,最為典型的是《薩克森自由州憲法》第10條第3款的規定:“只要不違背第1款的目的,薩克森自由州承認享有享受自然美景和在自然中休養的權利。在此范圍內,公眾可前往山區、森林、田野、湖與河流。”④參見祝捷等譯:《德國州憲全譯》,人民出版社2017年版,第368頁。此外,《巴伐利亞自由州憲法》第141條、《勃蘭登堡州憲法》第40條、《梅克倫堡—前波莫瑞州憲法》第12條也有類似的規定。與“自然享有權”相類似的是俄羅斯、哈薩克斯坦等國家的 “自然資源的一般使用權”。在俄羅斯聯邦,自然資源使用權分為“一般的自然資源使用權”和“專門(特殊)的自然資源使用權”,前者是指基于文化、休息、審美和日常生活需要每個人都能得到的、無需經過專門許可的自然資源使用權,后者是指為了經濟活動或者營利等特殊需要經過許可而獲得的自然資源使用權。⑤參見王樹義:《俄羅斯生態法》,武漢大學出版社2001年版,第169-175頁。《哈薩克斯坦共和國生態法典》第10條將自然資源使用分為一般使用和特殊使用,前者是為滿足人們日常生活所需而免費進行的自然資源的常態化使用,后者是指自然人、法人依照法定程序有償使用自然資源和向環境排放污染物的活動。⑥參見《哈薩克斯坦共和國生態法典》,劉洪巖、馬鑫譯,法律出版社2022年版,第36頁。

(三)“一體兩翼”環境權體系在部分國家環境立法中的檢視

“一體兩翼”環境權體系在當今國家的環境立法尤其是環境法典中有所體現,不過體現的完備性和系統性亦有差異。《愛沙尼亞環境法典總則》第四章規定的是環境權利,其中第一節規定的是“滿足健康和福祉需求的環境權與環境程序性權利”,具體規定了實體性環境權(第23條)、環境信息權(第24條-第27條)、公眾參與權(第28條-29條)、訴諸司法權(第30條)。第二節規定的是“屬于他人的土地和水體的使用權”,包括在他人土地上的逗留權(第32條)、撿拾漿果、蘑菇、堅果、落枝等自然產品權(第34條)、水體的公共使用權(第37條)等一系列的公眾使用權(right to use)。《肯尼亞環境管理與協作法》第3條規定了享有清潔和健康環境的權利,其中第1款規定了一般性環境權:肯尼亞的每個人都有權享有清潔和健康的環境。該條第2款進一步規定,第1款規定的享有清潔和健康環境的權利包括任何人出于娛樂、教育、健康、精神和文化目的使用環境的各種公共要素(elements)或部分(segments)。可以認為,《肯尼亞環境管理與協作法》第3條第1款是一般性環境權和健康環境權的復合性規定,第2款則是類似自然享有權的規定,并且明確了自然享有權屬于一般性環境權的內在組成部分。

我們再以《法國環境法典》為例,就可以比較清晰地看出“一體兩翼”的環境權體系。《法國環境法典》的法律部分共有七卷,其中第一卷(共同規定)第一編(總則)第L110-2條第1款規定任何人都享有擁有有益健康的環境的權利,①參見《法國環境法典(第一至三卷)》,莫菲等譯,法律出版社2018年版,第5頁。很顯然這是關于環境權的一般性規定。該法典第二卷(自然環境)第二編(空氣與大氣層)第L220-1條第1款規定保證每個人都有呼吸不損害身體健康的空氣的權利,②參見《法國環境法典(第一至三卷)》,莫菲等譯,法律出版社2018年版,第236頁。該款規定的權利屬于“健康環境權”類別下的子權利——清潔空氣權。《法國環境法典》第三卷(自然空間)第二編(海岸帶)第L321-9條規定了進入海灘的自由③參見《法國環境法典(第一至三卷)》,莫菲等譯,法律出版社2018年版,第286頁。,第三卷第六編名稱是“接觸自然”,其第L361-1條第4款規定,在遵守治安法律法規和沿岸權利的情況下,行人可自由地在省級散步與遠足路線規劃中的道路和小路上通行。④參見《法國環境法典(第一至三卷)》,莫菲等譯,法律出版社2018年版,第341頁。第四卷(自然遺產)第三編(淡水漁業與漁業資源管理)第L435-4條、第L435-5條和第L436-4條等規定了沿岸居民的捕魚權及其權利行使的條件。⑤參見《法國環境法典(第四至七卷)》,莫菲等譯,法律出版社2020年版,第107-110頁。以上規定屬于公眾對于自然的享受權或者說對于自然資源包括自然空間的一般利用權。

我國環境立法有關于環境權的零星規定,但也存在立法位階較低、權利內容碎片化等問題。目前關于環境權的一般性規定主要見于地方立法,例如《廣東省環境保護條例》第5條第1款規定“公民、法人和其他組織依法有享受良好環境、知悉環境信息、參與及監督環境保護的權利”。全國人大及其常委會的環境立法尚無環境權的一般規定,但是個別立法體現了環境權的內容。例如,《水法》第7條確立了水資源取水許可制度和有償使用制度,第48條規定直接從江河、湖泊或者地下為家庭生活和零星散養、圈養畜禽飲用等少量取水的屬于無需取水許可的無償使用,該規定實際上體現了公眾對于水資源的一般利用權或者享有權。

我國公眾對于消遣性的垂釣自由也受到一定程度的法律保障。根據《長江保護法》第53條之規定,國家對長江流域重點水域實行嚴格捕撈管理,其中在長江流域水生生物保護區全面禁止生產性捕撈,在國家規定的期限內全面禁止在重點水域進行天然漁業資源的生產性捕撈。可見,《長江保護法》區分了“捕撈”和“生產性捕撈”這兩個概念,顯然捕撈概念在外延上包括了生產性捕撈和非生產性捕撈,那么什么是非生產性捕撈呢?其主要是指傳統的休閑垂釣行為。《長江保護法》直接禁止的是生產性捕撈,那么是否禁止非生產性的垂釣行為呢?《長江保護法》本身沒有作出規定,而是授權國務院農業農村主管部門會同國務院有關部門制定相應的具體辦法。①參見《長江保護法》第53條第1款。2021年12月21日,農業農村部頒布了《長江水生生物保護管理規定》,對休閑垂釣行為作了規定。根據該規章第25條第1款的規定,長江流域禁止垂釣的區域包括以下三類:(1)以水生生物為主要保護對象的自然保護區;(2)水產種質資源保護區的核心區;(3)水生生物主要棲息地。由此可見,前列三類區域以外的長江流域的其他水域是允許休閑垂釣行為的。《長江保護法》和《長江水生生物保護管理規定》較好地平衡了水生生物保護這一公共利益和個人的垂釣自由,通過禁止性規定進一步確認和規范了人們的垂釣自由這一習慣性權利。

三、環境權在環境法典中的體系化表達

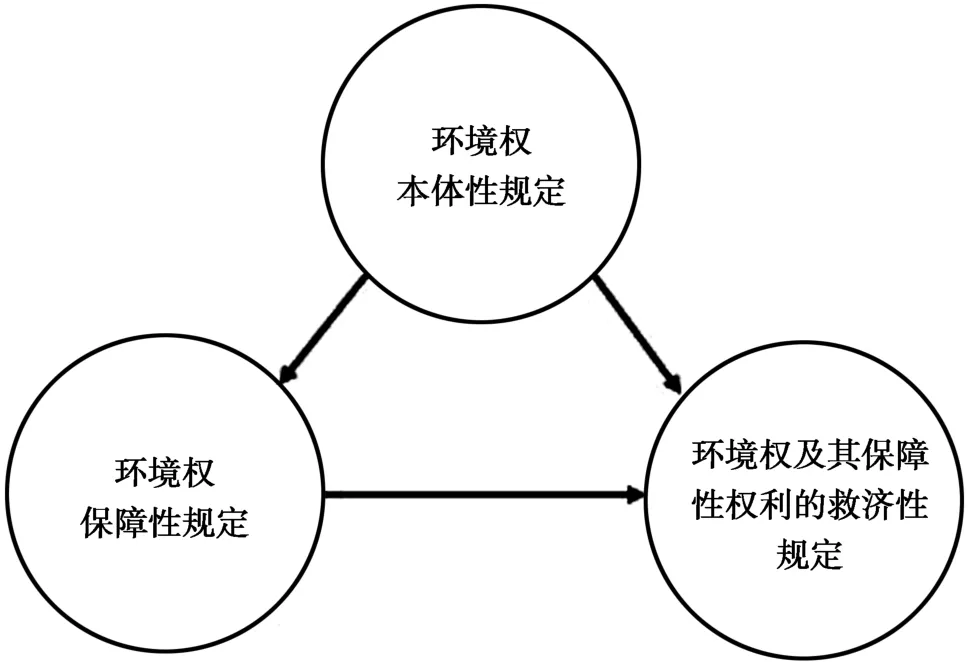

(一)公眾環境權利規定的三元格局

當代環境法對于公眾環境權利的完備規定包括三個方面:一是“環境權的本體性規定”,確認“一體兩翼”的環境權內容;二是“環境權的保障性規定”,即通過規定環境權的保障性權利——環境知情權和公眾參與權,從事前和事中角度保障環境權的享有;三是“環境權及其保障性權利的救濟性規定”,即對于環境權、環境知情權和公眾參與權受到侵害或者有侵害之虞時,得透過行政復議、訴訟程序獲得事后救濟。這三類規定中,環境權的本體性規定處于核心和基礎地位,因為環境權本身是目的性權利;而環境知情權、公眾參與權和救濟權是工具性權利,是為保障環境權的實現或救濟而配置的權利裝置。以上三方面的內容形成了當代環境法上公眾環境權利規定的三元格局。(參見圖2)

圖2:公眾環境權利規定的三元格局

(二)公眾環境權利的“入典”模式:“分散規定模式”與“集中規定模式”

以環境權為核心的公眾環境權利應當在環境法典的哪個(些)篇章中規定呢?從比較法上來看主要有兩種模式:“分散規定模式”和“集中規定模式”。所謂“分散規定模式”是將環境權利的不同內容分散規定于法典的不同篇章之中,典型立法例是《法國環境法典》。該法典法律部分第一卷(共同規定)第一編規定了一般環境權,第二編專門規定了信息公開和公民參與,第三卷(自然空間)的第二編(海岸帶)、第六編(接觸自然)以及第四卷(自然遺產)第三編(淡水漁業與漁業資源管理)等分別規定了自由進入海灘的權利、道路自由通行權、捕魚權等個別性的自然享有權。

所謂“集中規定模式”是指將以環境權為核心的公眾環境權利集中規定于法典的某一篇章之中,一般而言是規定于總則篇,愛沙尼亞就是一個非常典型的例子。《愛沙尼亞環境法典總則》第四章專章規定了環境權利,完備地、系統性地呈現了這三類規定。《哈薩克斯坦共和國生態法典》也屬于這種模式,該法典共有九篇,環境權的本體性規定、保障性規定和救濟性規定均規定于第一篇總則之中。該篇第一章(基本條款)第10條規定了自然資源使用的概念及類別,就自然資源的一般使用和特殊使用作出區分和界定。該篇第二章規定了自然人、社會組織和地方自治機關的權利和義務,其中第13條籠統地列舉了自然人在環保領域的權利和義務,具體包括實體性環境權、參與權、救濟權以及環境保護義務。

按照我國學者的主流學術主張,我國環境法典的編纂應當采用“總則—分則”之構造和五編制的體系,具體包括總則編、污染防治編、自然保護編、綠色低碳發展編和生態環境責任編。①參見呂忠梅:《中國環境法典的編纂條件及基本定位》,載《當代法學》2021年第6期,第15-16頁;汪勁:《論中國環境法典框架體系的構建和創新》,載《當代法學》2021年第6期,第18-30頁。那么,以環境權為核心的公眾環境權利應當在環境法典的哪個(些)編章中“落戶”呢?筆者認為,主要有以下兩種方案:(1)借鑒《愛沙尼亞環境法典總則》的立法例,全部規定于總則編。在總則編之中用專門一章或者一節將環境權、知情權、參與權、救濟權予以系統規定。(2)借鑒《法國環境法典》的立法例,將其分散規定于總則編、污染防治編、自然保護編之中。具體而言,在總則編中規定一般性的環境權(良好環境權):“公民有在清潔、健康、美麗的環境中生活的權利。”其中的修飾語“清潔、健康”采用大多數國家憲法和環境法關于環境權的通行規定,“美麗”則對應于我國《憲法》關于美麗中國建設的國家目標,彰顯了中國特色。同時相對于“清潔、健康”環境而言,“美麗”環境提出了更高的生態環境質量目標。在總則編除了規定一般性的環境權之外,也要規定知情權、參與權和救濟權。在污染防治編中可以規定健康環境權或者健康環境權的具體性權利例如清潔空氣權,在自然保護編中規定一般性的自然享有權或者自然享有權的具體性權利,例如公共森林地役權、生活用水取水權、垂釣自由權等。

四、結論

在全面建成小康社會的背景之下,人民群眾對于生態環境、生活質量自然會產生新的更高層次的需要。我國的環境立法應當回應人民的新需求和新期待,在環境法典的編纂中將以環境權為核心的公眾環境權利予以系統性的確認。具體而言,環境法典應當構建一個“一體兩翼”的環境權體系:即在確認一般環境權(適宜/良好環境權)的基礎之上,分別對應環境保護中的污染防治和自然保護的兩大板塊,規定健康環境權和自然享有權這兩類更為具體的環境權。按照這種構想編纂而成的環境法典將滿足生態文明“入憲”之后我國環境憲法的規范要求,推動我國環境立法真正進入第三代環境法的歷史新階段。環境法典中關于環境權本體性規定、保障性規定和救濟性規定的三元格局之設計,將有助于加強環境法的實施和國家義務之履行。我國環境憲法和(未來)環境法典所施加的國家義務,從公民環境權的角度而言可以分為尊重的義務、保護的義務和實現的義務,①參見吳衛星:《環境權理論的新展開》,北京大學出版社2018年版,第105-109頁。從環境憲法中國家目標條款的角度而言可以分為現狀保持(“禁止倒退”)義務、危險防御義務和風險預防義務。②參見陳海嵩:《國家環境保護義務的溯源與展開》,載《法學研究》2014年第3期,第70-72頁。國家環保義務的勤勉履行和公民環境權利的充分實現,構成手段與目的之關系,兩者將共同推動我國真正邁向并且實現“美麗中國”和“環境法治”的目標。ML