中國現代化進程中犯罪類型的波動特征及其原因

張小虎

改革開放以來,中國社會結構正發生著整體性的深刻變革。作為社會極端現象的犯罪,是社會變革的晴雨表;這種社會結構的整體性變革,也易于引起犯罪現象的大幅波動。然而,需要進一步考究的是,在犯罪大幅波動的總體狀態下,具體犯罪結構的動態特征是什么?如何從根本上應對這種犯罪態勢?統計數據①本文所討論的問題和數據等限于我國內地,不涉及我國臺、港、澳地區。表明,中國目前呈現出危害公共安全及妨害社會管理秩序犯罪的比重趨于增強的態勢,這與制度規范不嚴的治理疏漏密切相關,而要從根本上控制這種類型的犯罪,應當著力“把權力關進制度的籠子里”。

一、強度相對指標下的犯罪總量波動樣態

犯罪率是典型的強度相對指標。統計數據表明,改革開放以來,尤其是目前的社會轉型深化期,犯罪率呈現出較為明顯的波動態勢。

(一)1988年至1991年犯罪率的大幅上升

1978年改革開放以后,犯罪率以每年10至12件/10萬人的速度持續遞增,到1981年達到這一期間的頂峰,犯罪率的數值達89.4件/10萬人,已趨近中華人民共和國成立初期1950年的犯罪率峰值93.02件/10萬人,并且位居1951年至1981年這一期間犯罪率數值的最高峰。

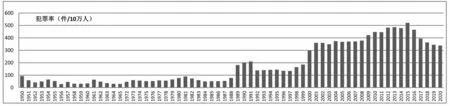

1988年進入社會轉型的深化期,隨之犯罪率波動也愈加明顯,至1991年以仰角線型樣態向上攀升。1987年的犯罪率為54.12件/10萬人,1988年則增至77.41件/10萬人,1989年又增至181.49件/10萬人,1990年首次突破200件/10萬人,達200.90件/10萬人,1991年繼續攀升至209.71件/10萬人。綜觀其增長的幅度及速度,平均每年增加38.90件/10萬人;1991年的犯罪率,是四年之前1987年犯罪率的3.87倍。詳見圖1。其中,1988年至1989年的年度增長最高,這其中既有各地犯罪率實際增長的因素,①據一些地方調查,實際發案數1989年比1988年大約上升30-40%。參見《中國法律年鑒》,北京:法律出版社,1990年,第996頁。也有各級公安機關強化了統計工作、統計數據真實性增強的因素。

圖1 犯罪率波動圖

(二)1992年犯罪率數據回落的事實揭示

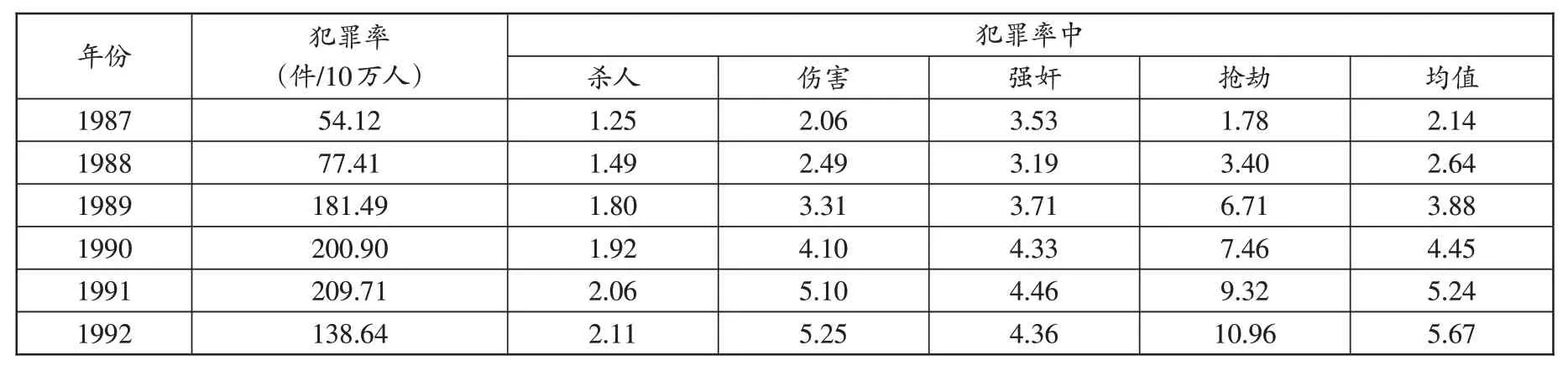

從統計數據的表象上來看,1992年的犯罪率呈現出明顯的回落。其實,1992年犯罪率的下降并非犯罪率波動樣態的真實表現。這是由于1992年公安部門大幅提高了盜竊案的刑事立案標準,而盜竊案通常占公安機關刑事立案總數的69.70%左右。相對而論,殺人、傷害、強奸、搶劫這四類案件的犯罪率未受立案標準調整的影響,而這四類案件對公眾安全感的影響權重較大。統計數據表明,與上一年度相比,1992年這四類案件的犯罪率,除強奸案基本持平以外,傷害案、殺人案、搶劫案均有一定的增長。詳見表1。可以推知,如果對盜竊案的立案標準不作大幅調整的話,則1992年的犯罪率不會呈現出大幅下降的樣態。

(三)1992年至1997年犯罪率的高位持平

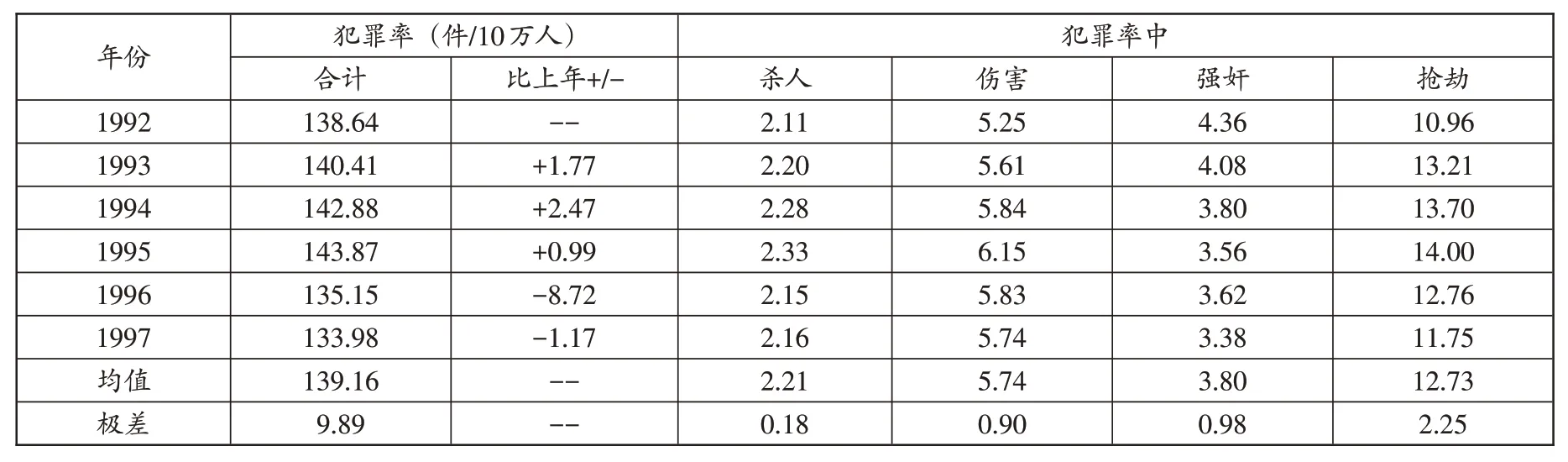

1992年至1997年這六年犯罪率的走勢,總體上保持在一個略有增長的高位平臺上。這六年犯罪率的數值依次為138.64、140.41、142.88、143.87、135.15、133.98(件/10萬人)。顯然,這是一個集中趨勢的程度較高而離散趨勢的程度較小的數列,這一數列的均值為139.16,這一均值比1992年的犯罪率數值略有增加。而1992年的犯罪率本應與1991年的犯罪率基本持平。②詳見本文前述“(二)1992年犯罪率數據回落的事實揭示”。從而1991年犯罪率的數值成為1992年至1997年這一期間犯罪率的標志值。同時,在這六年中,傷害、殺人、搶劫、強奸四類暴力性犯罪的犯罪率走勢,也與同期各類犯罪總量的犯罪率走勢呈現相同的樣態,詳見表2。

表1 1987—1992年殺人、傷害、強奸、搶劫等暴力犯罪波動態勢表

表2 1992—1997年,犯罪率總量與有關暴力犯罪率波動態勢表

(四)1998年至2007年的上升及高位波動

從1998年起犯罪率又呈現出較大幅度的上升走勢,至2001年再次攀上一個高位臺階。這四年犯罪率的數值依次為164.68、184.98、296.73、360.42(件/10萬人)。以1997年的犯罪率133.98件/10萬人為基數,這四年犯罪率增長了1.69倍;而年均增幅也達56.61件/10萬人。其中,2000年的年度增幅達111.75件/10萬人。而以往年度間增幅最大的是1989年,比上年增加104.08件/10萬人。

2001年至2007年的犯罪率,再次保持在一個略有增長的高位平臺上。這一期間,犯罪率的最小值為2003年的348.84件/10萬人,最大值為2004年的374.03件/10萬人,極差為25.19件/10萬人,均值為364.97件/10萬人。這一均值與2001年犯罪率的數值基本相當,2001年的犯罪率可謂是這一期間犯罪率的標志值。詳見圖1。

(五)2008年以來犯罪率的波動趨緩及下降態勢

2008年以來,犯罪率再次呈現一定幅度的上升態勢。2009年的犯罪率一躍突破400件/10萬人,達至422.08件/10萬人;2010年的犯罪率又比上年增長25.74件/10萬人;2011年、2012年、2013年、2014年的犯罪率繼續保持增長態勢;2015年的犯罪率突破500件/10萬人,達521.24件/10萬人。詳見圖1。

縱觀前述歷次犯罪率的波峰,2015年作為近期的一次犯罪率的波峰,即使不計1992年上浮盜竊案立案標準對其后犯罪率數值的影響,2015年犯罪率(521.24件/10萬人)比1950、1954、1961、1981、1991、2001年的犯罪率①分別是93.02、65.08、64.07、89.40、209.71、360.42(件/10萬人)。分別增加了4.60倍、7.01倍、7.14倍、4.83倍、1.49倍、0.45倍,這也意味著如今的犯罪率比改革開放之初1981年的犯罪率波峰增加了近5倍,1991年至2015年社會轉型深化期的24年間犯罪率的數值翻了一番多。詳見圖1。

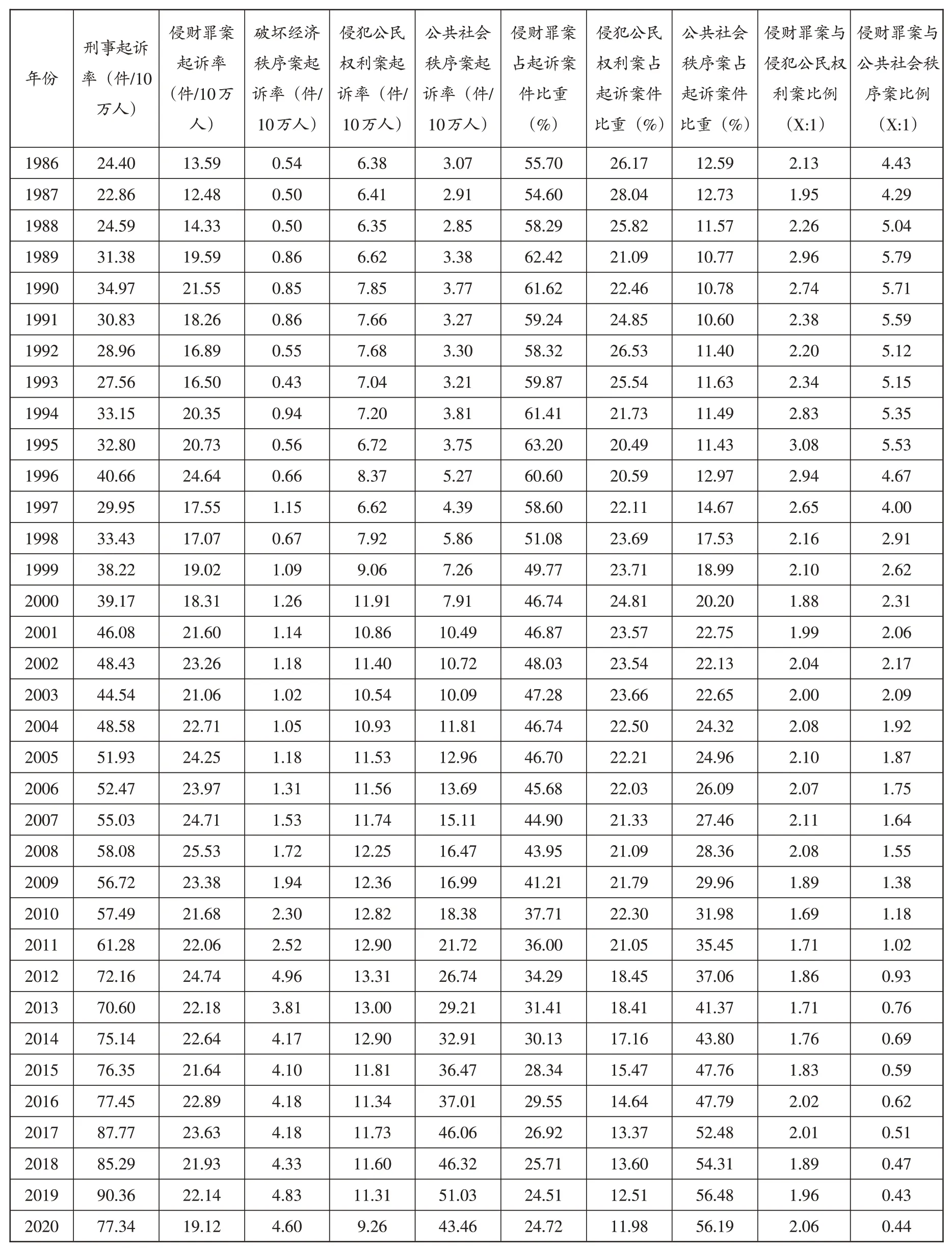

法院與檢察機關的刑事案件統計數據,也呈現出犯罪率趨于攀高的態勢,與上述公安機關的統計數據較為契合。法院一審刑事犯罪收案率,自1987年起穩步遞增。由1987年的27.48件/10萬人,增至1990年的41.59件/10萬人;由1994年的41.55件/10萬人,增至1996年的52.25件/10萬人;在短暫的三年波動后,又由2000年的45.72件/10萬人,增至2008年的59.39件/10萬人;2011年突破60件/10萬人,達至62.89件/10萬人;2012年突破70件/10萬人,達至73.40件/10萬人;2015年突破80件/10萬人,達至81.87件/10萬人。1986年至2015年,檢察機關刑事犯罪起訴率,也呈現出與法院一審刑事犯罪收案率相應的遞增走勢。詳見表4及表5。

2016年至2020年這五年公安機關的刑案數據呈下降態勢(詳見圖1),一方面基于新形勢下社會結構的調整及反腐倡廉的深入開展,②參見張小虎:《當代中國社會結構治理——犯罪防控的治本之舉》,《學術交流》2020年第1期,第15頁。這一期間的犯罪率確有下降;另一方面在一定程度上與2013年最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理盜竊刑事案件適用法律若干問題的解釋》對盜竊案立案標準的大幅提升有關。因為這五年的統計數據,法院一審刑事犯罪的收案率及檢察機關犯罪案件的起訴率,未見明顯下降的態勢,相反卻是波動中略有上升。以2015年的數據為基準,法院一審刑事犯罪的收案率,2017年增至93.15件/10萬人,2019年仍為91.68件/10萬人;檢察機關犯罪案件的起訴率,2017年增至87.77件/10萬人,2019年又增至90.36件/10萬人。詳見表4及表5。

二、強度相對指標下的犯罪類型波動樣態

中國當前的社會治安形勢不容忽視,不僅表現出犯罪總量趨于攀高的態勢,而且反映在犯罪類型的結構上,侵財犯罪以及侵犯公民個人犯罪所占比重逐步縮小,而“危害公共社會秩序罪(案)”所占比重則日漸增強。本文的“危害公共社會秩序罪(案)”,系指中國《刑法》上“危害公共安全罪(案)”及“妨害社會管理秩序罪(案)”的合計。這兩類犯罪案件,不僅涉眾明顯,而且也較為突出地表現出對現行社會秩序的侵害,如果加上對其罪因機制的揭示,則可謂是本文所稱的“涉眾失范型犯罪”。③詳見本文第四部分“我國犯罪類型獨特波動的形成機制及對策”。近年來,隨著社會轉型的日益深入,這種“涉眾失范型犯罪”日益突顯。

(一)侵財犯罪的犯罪率在波動中趨于持平

法院一審侵財犯罪的收案率與檢察機關侵財罪案的起訴率表現為:(1)1987年至1990年間,穩步遞增且態勢明顯。其中,法院收案率由13.63件/10萬人,增長至23.45件/10萬人;檢察機關起訴率由13.59件/10萬人,增長至21.55件/10萬人。(2)自1991年以后,侵財罪案的收案率及起訴率,呈現小幅波動的態勢。不過,其間法院的收案率,總體上保持在1990年的水平,1991年至2020年收案率的均值為22.21件/10萬人;檢察機關的起訴率,也大致保持在1990年的水準,1991年至2020年起訴率的均值為21.48件/10萬人。詳見表4及表5。

侵財犯罪的犯罪率波動中趨于持平,這是我國現代化進程中犯罪類型波動態勢的一個獨特表現。美國犯罪學家謝利指出:“由暴力犯罪占優勢的社會變為以財產犯罪為特征的社會是現代化的標志。”①[美]路易絲·謝利:《犯罪與現代化:工業化與城市化對犯罪的影響》,何秉松譯,北京:群眾出版社,1986年,第50頁。然而,上述統計數據表明,財產犯罪的優勢增長地位并未在我國的現代化進程中表現出來,尤其是在1991年以來的近30年間。

(二)破壞經濟秩序罪的犯罪率穩步增長

法院一審破壞經濟秩序罪的收案率與檢察機關破壞經濟秩序案的起訴率,均呈現遞增的態勢。以法院收案率為例:1987年至1990年,由0.52件/10萬人增至0.82件/10萬人;在經歷了五年的波動后,1996年增至1.02件/10萬人;1999年又增至1.18件/10萬人;其后,波動中逐步上升,至2008年達至1.69件/10萬人;尤其是近年,增長態勢明顯,2010年躍升至2.28件/10萬人,2012年躍升至4.78件/10萬人,2018年又增至5.83件/10萬人。詳見表4。檢察機關的起訴率也呈類似的遞增走勢。詳見表5。

改革開放,經濟領域發生了巨大的變革,這其中不排除會形成一些不協調的經濟結構及其運行,經濟犯罪也呈現增長的態勢。

(三)侵犯公民權利罪的犯罪率波動中趨于平穩

法院一審侵犯公民權利罪的收案率與檢察機關侵犯公民權利案的起訴率以及公安機關管轄的殺人罪、傷害罪、強奸罪的犯罪率,由遞增的走勢轉為波動中趨于平穩的走勢。(1)公安機關管轄的殺人、傷害、強奸的犯罪率合計數:1986年至2002年由6.31件/10萬人增至17.12件/10萬人;而在2003年至2013年間則基本保持在同一水平波動的態勢;2014年以來略顯下降。詳見表3。(2)法院一審侵犯公民權利罪的收案率:1987年至2001年由8.46件/10萬人增至15.65件/10萬人;2002年至2012年這一收案率的數值保持在同一水平波動的態勢;2013年以來略顯下降。詳見表4。(3)檢察機關侵犯公民權利案的起訴率:1986年至2000年由6.38件/10萬人增至11.91件/10萬人;2001年以來這一起訴率的數值則基本保持在一個相對平穩的波動態勢。詳見表5。

改革開放以來,中國公安機關統計的人身侵害罪以及法院和檢察機關統計的侵犯公民權利罪案的犯罪率的波動狀況趨于一致,即開始幾年較快增長,其后則在波動中呈現逐步平穩的走勢,這也不完全符合美國犯罪學家謝利所說的,暴力犯罪的優勢地位會隨著現代化的進程而逐步減弱。②參見[美]路易絲·謝利:《犯罪與現代化:工業化與城市化對犯罪的影響》,第50頁。

(四)危害公共社會秩序罪的犯罪率逐漸大幅遞增

法院一審危害公共社會秩序罪的收案率與檢察機關危害公共社會秩序案的起訴率,自1987年以來,均呈現出遞增的走勢且增幅日益加大。(1)法院的收案率:1987年至1995年,波動中小幅增長,由3.27件/10萬人增長至4.44件/10萬人。1996年至2003年,波動中明顯增長,由6.22件/10萬人增長至10.59件/10萬人。2004年至2020年,呈現逐年大幅增長的態勢,由11.72件/10萬人增長至51.46件/10萬人(2019年)。總體上,1987年至2019年的33年間,危害公共社會秩序罪的收案率增長了15.74倍,而同期的收案率總量僅增長了3.34倍,可見前者大大超過了后者。詳見表4。(2)檢察機關的起訴率:呈現出與法院收案率增長的相同態勢。1986年至1995年,波動中小幅增長,由3.07件/10萬人增長至3.75件/10萬人。1996年至2003年,波動中明顯增長,由5.27件/10萬人增長至10.09件/10萬人。2004年至2020年,呈現逐年大幅增長的態勢,由11.81件/10萬人增長至51.03件/10萬人(2019年)。總體上,1986年至2019年的34年間,危害公共社會秩序案的起訴率增長了16.62倍,而同期的起訴率總量僅增長了3.70倍,同樣是前者大大超過了后者。詳見表5。

需要特別說明的是,上述法院及檢察機關的統計數據所呈現的危害公共社會秩序罪案的犯罪率大幅遞增的態勢,主要表現在中國1997年《刑法》頒行之后,因而應當說這一遞增態勢受立法上罪名增加的影響不大。危害公共社會秩序罪案大幅增長,這是中國現代化進程中犯罪現象的一種獨特癥候。

三、結構與比例相對指標下的犯罪類型波動樣態

犯罪的結構相對指標與比例相對指標的統計數據同樣表明,近年來隨著社會轉型的日益深入,刑事犯罪內部結構呈現出危害公共社會秩序罪案日益突出的態勢,也即侵財犯罪以及侵犯公民個人犯罪所占比重逐步縮小,而針對公共安全和社會秩序的犯罪所占比重則日漸增大。

(一)侵財犯罪的比重近年呈現穩定下降態勢

法院一審刑事收案中侵財犯罪占犯罪總數的比重,呈現短期增長、階位下降及持續下降的走勢。(1)短期增長:由1987年的49.62%增至1990年的56.39%,年均增幅2.26%。(2)階位下降:1991年比1990年下降了3.35%;其后至1997年,波動中保持在以52.84%為均值的水準上。1998年比1997年又下降了6.14%;其后至2005年,則波動中保持在以43.46%為均值的水準上。(3)持續下降:自2006年起持續明顯下降,由2005年的44.48%降至2020年的24.80%,15年幾乎下降至原先的一半,且除2016、2018、2020年略有波動外,其余年份均呈下降走勢。詳見表4。

檢察機關起訴案件中侵財犯罪占犯罪總數的比重,也呈現出與法院一審侵財犯罪占比的相同態勢。(1)短期增長:由1986年的55.70%增至1989年的62.42%,年均增幅2.24%。(2)波動下降:1989年至2002年,由62.42%降至48.03%。其間,有些年份比上年略有回升,但幅度不大,從而整體上呈下降走勢。(3)持續下降:自2003年起持續明顯下降,由2002年的48.03%降至2020年的24.72%。詳見表5。

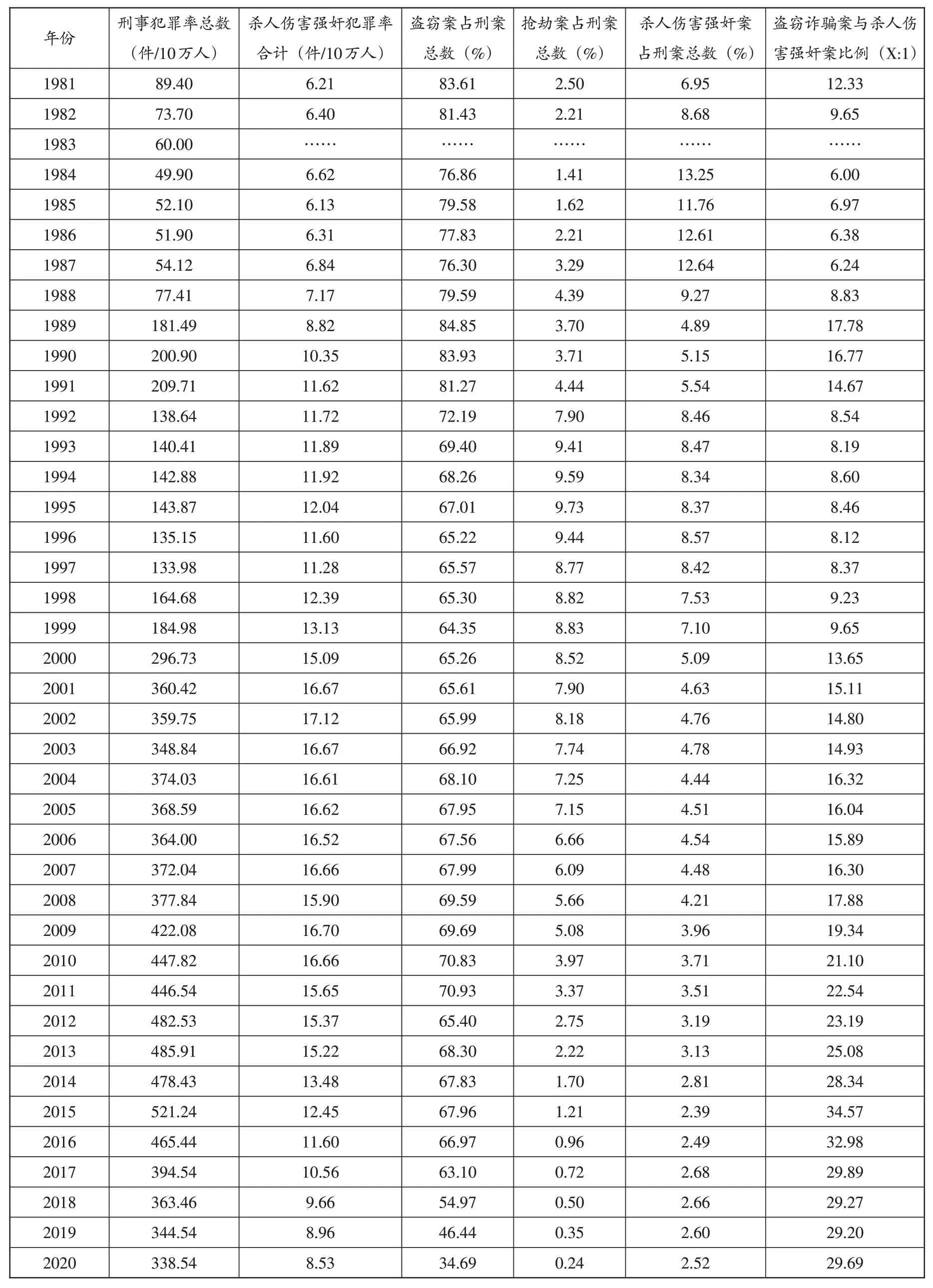

公安機關統計的盜竊案及搶劫案占全部刑案的比重,也呈現出短期增長及持續穩定下降的態勢。(1)短期增長:盜竊案1986年至1989年有過四年的小幅增長,從77.83%增至84.85%;搶劫案1986年至1995年有過十年的增長,從2.21%增至9.73%。(2)持續下降:盜竊案自1990年以來,波動中呈現持續穩定的下降態勢,由1989年的84.85%降至2020年的34.69%;搶劫案自1996年以來,則呈現明顯的大幅下降態勢,由1995年的9.73%降至2020年的0.24%。詳見表3。

小白說,你現在的任務就是好好休息,等養好了身體有的是時間扯閑篇。我說,我還不知道那位好心的老板是誰呢。等我出院之后,一定要好好謝謝人家。受人滴水之恩,要涌泉相報,我老頭子雖說沒有多少文化,這點道理還是懂的。

侵財犯罪比重穩定下降的態勢,與本文在第二部分“強度相對指標下的犯罪類型波動樣態”中所述的,“侵財犯罪的犯罪率波動中趨于持平”的統計結論相呼應。這意味著,侵財犯罪不僅在強度相對指標上并無增長態勢,而且在比例相對指標上呈現下降態勢。

(二)侵犯公民權利犯罪的比重呈現穩定下降態勢

法院一審侵犯公民權利罪收案數占刑事收案總數的比重,波動中呈現穩定下降的態勢。(1)波動持平:1987年至2000年,呈現降、升、降、升的波動樣態,而總體上在30%至33%之間徘徊,其間最大值為34.35%,最小值為25.54%,均值為30.48%。(2)持續下降:自2001年起持續明顯下降,由2000年的33.43%降至2020年的12.30%,20年幾乎下降至原先的1/3,且各年份均呈下降走勢。詳見表4。

檢察機關起訴案件中侵犯公民權利案占全部案件的比重,也呈現出與法院一審侵犯公民權利罪占比的相同態勢。(1)波動下降:1986年至2003年,在降、升、降、升的波動樣態中,呈下降走勢,由26.17%降至23.66%,其間最大值為26.53%,最小值為21.09%。(2)持續下降:自2004年起持續明顯下降,由2003年的23.66%降至2020年的11.98%,17年幾乎下降為原先的一半,且各年份均呈下降走勢。詳見表5。

公安機關統計的殺人、傷害、強奸三類案件立案數占刑案立案總數的比重,同樣呈現平穩下降的走勢。(1)大幅下降:1986年至1991年明顯大幅下降,由12.61%降至5.54%。其間,1990年及1991年雖略有回升,但與此前的降幅相比,其回升的幅度很小,從而無損于這一期間的大幅下降。(2)持續下降:1992年比1991年增長2.92%,但其后至2020年幾乎是逐年穩步下降,由1992年的8.46%降至2020年的2.52%。詳見表3。

侵犯公民權利犯罪的比重呈現穩定下降的態勢,這與本文在第二部分“強度相對指標下的犯罪類型波動樣態”中所述的“侵犯公民權利罪的犯罪率波動中趨于平穩”的統計結論相呼應。這意味著,侵犯公民權利犯罪不僅本身在強度相對指標上并無增長,而且總體上相對于其他類型的犯罪呈下降態勢。

(三)危害公共社會秩序犯罪的比重呈現穩定增長態勢

法院一審公共社會秩序罪收案數占刑事收案總數的比重,波動中呈現穩定增長的態勢。(1)波動持平:1987年至1996年呈現波動持平的樣態,總體上在10%至11%之間徘徊,其間最大值為11.91%,最小值為9.99%,均值為10.85%。(2)持續增長:自1996年起持續明顯增長,由1995年的10.53%增至2020年的55.63%,25年增長了5.28倍,且除2018及2020年略有波動外其余各年份均呈增長走勢。這意味著,法院一審危害公共社會秩序的犯罪在刑事犯罪總數中的占比,已從25年前的只占10%左右,增長至現在的占一半以上。詳見表4。

檢察機關起訴案件中危害公共社會秩序案占全部案件的比重,也呈現出與法院一審公共社會秩序罪占比的相同態勢。(1)波動持平:1986年至1996年呈現波動持平的樣態,總體上在11%至12%之間徘徊,其間最大值為12.97%,最小值為10.60%,均值為11.63%。(2)持續增長:自1996年起持續明顯增長,由1995年的11.43%增至2020年的56.19%,25年增長了4.92倍,且除2020年略有波動外其余各年份均呈增長走勢。這也表明,檢察機關起訴危害公共社會秩序的犯罪在刑事犯罪總數中的占比,已從25前的只占1/10左右,躍升至現在的占有一半以上。詳見表5。

危害公共社會秩序犯罪的比重穩定增長的態勢,與本文在第二部分“強度相對指標下的犯罪類型波動樣態”中所述的“危害公共社會秩序罪的犯罪率逐漸大幅遞增”的統計結論相呼應。這意味著,危害公共社會秩序的犯罪在強度相對指標及比例相對指標上均呈現大幅增長的態勢。

(四)侵財犯罪與侵犯公民權利犯罪的比例基本持平

法院一審侵財犯罪收案數與侵犯公民權利犯罪收案數的比例,呈現波動中穩定持平的態勢。從1987年至2020年這34年間的數據來看,除1989、1990、2020年的數據略微超過2.00以外,其余年份的數據均在1.23至1.91之間。34年間,最大值是2.24,最小值是1.23,均值為1.85。詳見表4。

檢察機關起訴案件中侵財罪案與侵犯公民權利罪案的比例,也與法院一審的相應數據呈現出一致性。在1986年至2020年的35年間,最大值為3.08,最小值為1.69,均值是2.02,可見這是一個集中趨勢的程度較高的數列。詳見表5。

侵財犯罪與侵犯公民權利犯罪的比例基本持平,說明侵財犯罪與侵犯公民權利犯罪在數量態勢上有著基本一致的波動趨勢,這也與前文統計中所顯示的數據結論相吻合。就強度相對指標而言,本文第二部分“強度相對指標下的犯罪類型波動樣態”的統計數據表明,“侵財犯罪的犯罪率在波動中趨于持平”,而“侵犯公民權利罪的犯罪率波動中趨于平穩”;就比例相對指標而言,本文第三部分“結構與比例相對指標下的犯罪類型波動樣態”的數據分析也表明,“侵財犯罪的比重近年呈現穩定下降態勢”,而“侵犯公民權利犯罪的比重呈現穩定下降態勢”。

公安機關統計的盜竊及詐騙案(財產犯罪)與殺人、傷害及強奸案(暴力性犯罪)的比例,呈現大幅增長的態勢。由1986年的6.38增至2020年的29.69。其間,1992年似有一個回落,由1991年的14.67降至8.54。這是由于1992年大幅提高的盜竊案的立案標準,從而盜竊案大幅下降,①詳見本文前述第一部分中“(二)1992年犯罪率數據回落的事實揭示”。也就導致了盜竊及詐騙案與殺人、傷害及強奸案之比的大幅下降。詳見表3。

公安機關統計的盜竊及詐騙案與殺人、傷害及強奸案的比例呈現大幅增長的態勢,這表明在侵財犯罪中具有代表性的盜竊及詐騙的下降幅度,小于侵犯公民人身犯罪中具有代表性的殺人、傷害及強奸的下降幅度,這與本文第三部分“結構與比例相對指標下的犯罪類型波動樣態”中所示的公安機關數據,即盜竊案占全部刑案的比重波動中持續下降以及殺人、傷害、強奸案占全部刑案的比重平穩下降,也是互為吻合的。詳見表3。

(五)侵財犯罪與危害公共社會秩序罪的比例呈現穩定下降態勢

法院一審侵財犯罪收案數與危害公共社會秩序罪收案數的比例,小幅波動后持續下降。(1)波動持平:1987年至1995年在4.17至5.24之間微幅波動徘徊。其間,最大值為5.43,最小值為4.17,均值是4.99。(2)持續下降:自1996年起持續明顯下降,由1995年的5.24降至2020年的0.45,25年幾乎下降為原來的1/12,且除2018及2020年略有波動外其余各年份均呈下降走勢。詳見表4。

檢察機關起訴案件中侵財罪案與危害公共社會秩序罪案的比例,也與法院一審的相應數據呈現出一致性。(1)波動持平:1986年至1995年在4.43至5.53之間微幅波動徘徊。其間,最大值為5.79,最小值為4.29,均值是5.20。(2)持續下降:自1996年起持續明顯下降,由1995年的5.53降至2020年的0.44,也是25年降為不到原來的1/12,且各年份也均呈下降走勢。詳見表5。

侵財犯罪與危害公共社會秩序罪的比例呈現穩定下降的態勢,這也與前文統計中所顯示的數據結論相吻合。A.本文第二部分“強度相對指標下的犯罪類型波動樣態”的數據分析表明,“侵財犯罪的犯罪率在波動中趨于持平”;本文第三部分“結構與比例相對指標下的犯罪類型波動樣態”的數據分析也表明,“侵財犯罪的比重近年呈現穩定下降態勢”。B.本文第二部分“強度相對指標下的犯罪類型波動樣態”的數據分析表明,“危害公共社會秩序罪的犯罪率逐漸大幅遞增”;本文第三部分“結構與比例相對指標下的犯罪類型波動樣態”的數據分析也表明,“危害公共社會秩序犯罪的比重呈現穩定增長態勢”。因此,A者趨于下降,而B者穩定增長,則A/B的數值必然呈現穩定縮小的走勢。

表3 公安機關刑事立案波動狀況

表5 檢察機關起訴案件波動狀況

四、中國犯罪類型獨特波動的形成機制及對策

改革開放以來,犯罪率呈現出較大幅度的增長,或許這是各國現代化進程中的一種普遍現象。①關于現代化與犯罪的對應關系,犯罪學理論存在不同見解:(1)肯定論:主張總體上伴隨著現代化的進程,犯罪率也呈現同步增長的態勢;(2)否定論:主張現代化并非必然導致犯罪率的增長,現代化本身不是犯罪率增長的原因。對此,筆者認為,現代化與犯罪率之間并非直接關聯,然而由于現代化的社會轉型而致社會結構異常緊張,則會導致犯罪率的急劇攀升。普遍的現象是,伴隨著現代化的進程,犯罪率也呈現為同步的增長。而危害公共安全及妨害社會管理秩序犯罪的比重不斷增大,侵財犯罪的犯罪率則波動中趨于持平,這卻是中國現代化進程中犯罪類型波動的較為獨特的現象。②美國犯罪學家謝利,對現代化進程中犯罪類型演變之普遍規律作了歸納。參見[美]路易絲·謝利:《犯罪與現代化:工業化與城市化對犯罪的影響》,第50頁。本文的實證數據所示,卻恰恰與之結論相左。危害公共安全及妨害社會管理秩序的犯罪反常多發,在犯罪學上可謂一種“涉眾失范型犯罪”現象。而這種涉眾失范型犯罪又與社會失范狀態密切相關。社會失范狀態意味著社會的道德準則趨于離散,現有的規范體系缺乏有效的約束力;③參見[法]埃米爾·迪爾凱姆:《自殺論——社會學研究》,馮韻文譯,北京:商務印書館,1996年,第349—350頁。并且社會失范狀態在一定程度上也反映了規范的制度及措施的相對薄弱狀況。④Robert Merton,Social Theory and Social Structure,New York:Free Press,1957,pp.131-160.由此可以說,中國現代化進程中犯罪類型獨特波動的這種樣態,與公職懈怠、制度落空等治理漏洞有密切關系。這種治理漏洞不僅損害公共利益,而且忽視群眾疾苦,極易動搖公眾的社會道德信念,引發某些深感因治理漏洞而致自身利益受損者的強烈不滿。顯然,這種制度落空、治理漏洞、道德離散及不滿情緒等系較為典型的涉眾失范狀態,與這種狀態相伴生的是“涉眾失范型犯罪”的多發。制度規范對權力的控制不夠嚴格是產生治理漏洞的一個重要因素,而避免治理漏洞的關鍵在于強健制度規范的機體,“把權力關進制度的籠子里”。

(一)當代中國社會的制度規范缺陷問題

制度規范,是以一定社會的政治與經濟等狀況為背景,通過自覺或者自然的過程而形成的,以要求人們做什么或者禁止人們做什么或者規定人們可以做什么的面目出現的,直接調整人們的各種社會活動的行為規則。社會結構中制度規范對于社會有機體的調節功能,集中地表現為國家公權力行使的合理性及有效性。目前轉型期中國的經濟體制與政治體制的改革取得了重大的成就,國家權力及各項社會制度的運行日益合理化,當代中國呈現出全面奔向小康、努力邁向社會主義現代化強國的繁榮局面。⑤黨的十五大報告首次提出了“兩個一百年”的奮斗目標。這一奮斗目標描繪了“實現中華民族偉大復興”的“中華民族近代以來最偉大的夢想”。“兩個一百年”及“實現中國夢”已成為黨的十八大以來新時代中國社會發展的重要引領。習近平:《實現中華民族偉大復興是中華民族近代以來最偉大的夢想》,《習近平談治國理政》(第1卷),北京:外文出版社,2018年,第35頁。但不可否認,目前制度規范中也存在著一些不合理或者不夠完善的部分,其不僅制約了現代社會的發展,而且嚴重阻礙了社會結構緊張的化解。⑥參見張小虎:《罪行為的化解阻斷模式論—兼談違法成本對犯罪行為之影響》,《中國社會科學》2002年第2期,第18頁;張小虎:《論中國當前制度規范缺損的致罪因素》,《社會科學戰線》2014年第1期,第183—189頁。(1)某些制度規范本身存在一些不合理的因素:社會治理存在某些制度設置上的不足,這是國家發展中不可避免的現象。無庸諱言,目前中國在收入分配制度、房地產市場機制、教育體制、交通改革方案、醫療改革方案、社會保障體系、食品安全監管機制等方面,仍有一定的不足。例如,資本收益偏高及勞動收益偏低的分配狀況,擴大了收入分配的差距;尚存的城鄉二元經濟結構歷史性制度因素,致使城鄉經濟發展及居民收入失衡;土地產權制度的某些不完善,易于滋生權錢交易;稅收制度對個人收入調節的缺陷及不力,既給偷稅漏稅提供了條件,又未能實現稅收調節收入分配差距的功能;對弱勢群體的社會保障制度的薄弱,也使得城鄉差距及貧富差距未能得到有效的改善。①參見宋桂霞:《論我國收入分配制度的缺陷與改革》,《學術交流》2011年第1期,第116—117頁。城鄉教育資源配置及教育機會供給的不平等傾向,②參見張樂天:《城鄉教育差別的制度歸因與縮小差別的政策建議》,《南京師大學報(社會科學版)》2004年第3期,第71—73頁。阻礙了替代式的向上社會流動,相對固化了城鄉的二元分野;教育資源的總體匱乏及僵硬的教育模式,影響了國民的人文素質及道德情操的提升;教育評價機制中的過度權力成份及急功近利的因素,不僅制約了科學領域的實質性發展,也使學術腐敗有了可乘之機。(2)某些制度規范的貫徹實施呈現一定的效率低下狀況:制度貫徹實施中的效率缺乏問題,也是社會治理中不可避免的現象。這里的制度效率缺乏,是指由于制度貫徹過程中的一些人為的因素,而使制度的執行效果與其預期的目標出現了偏離的情況。在一定程度上,也可謂是一種由于執行者的人為因素而造成的制度失靈或制度執行不力。這主要表現為制度貫徹中某些官員的下列行為:出于懶政、懈怠等因素而漠視他人疾苦的應為而不為(不作為);倚仗權勢、玩弄權術、以強凌弱的不應為而為(胡作為、亂作為);業務素質低下、曲解政策制度等的無知而妄為(誤作為)。這些制度貫徹偏差的事例,在現實中均有著眾多的具體表現。有學者將官員不作為的情形列為“怕、混、庸、吹、侃、裝、跑、攪、妒、懶”十種形態,③參見李建新:《官員“不作為”的十大表現》,《江南論壇》2005年第3期,第60頁。這是分析了不作為的一些動因和表現。有的學者將“亂作為”比作“行政為商”,并對其主要原因作了如是分析,包括“官僚主義作風”、“部門及地方利益驅使”、“地方政府領導或部門領導謀利”。④參見林金堵:《政府官員行政“亂作為”會誤國害民——兼論“對PCB產品實行生產許可證”》,《印制電路信息》2007年第6期,第5頁。還有記者從礦廠嚴重安全事故的發生、國家明令淘汰的小鐵廠關停受阻等典型事例中,具體揭示了“亂作為”背后的部門利益、地方利益、部門領導及地方領導以權謀私的原因。⑤參見儲國強:《行政“亂作為”的危害》,《瞭望》2007年第12期,第44—45頁。

(二)制度規范缺陷對社會結構的不利影響

制度規范的缺陷,恰似社會有機體的“血脈循環不良”,其是影響社會穩定及促成涉眾失范型犯罪的重要因素。社會有機體的血脈不暢,則機體中的各種代謝物無從得以疏散及排泄,機體內的病理性創傷也不能得到治愈的抗體及養分,機體難以獲得協調運行所需的能量及生命力。(1)制度規范的缺陷阻斷了社會矛盾的化解:社會矛盾是社會結構緊張關系的一種具體表現。就整體而論,社會矛盾具有較為廣泛的蘊含。⑥參見彭勁松:《當前社會矛盾及其調控》,《江海學刊》2014年第3期,第209—210頁。這其中既包括生產力與生產關系、價值觀念引領與社會資源配置、不同利益群體等宏觀的各個社會組成部分之間的緊張關系,也包括這種宏觀的緊張關系折射下的公民個人之間、公民個人與某些社會組織、政府管理部門等之間的利益性緊張關系。化解社會矛盾,既是緩解社會結構的緊張狀態,也是合理解決公民的利益沖突,這需要合理有效的制度規范予以疏通及引導。然而,制度規范的缺陷將會影響社會結構的協調。例如,不合理的分配制度致使貧富差距擴大。制度規范的缺陷也會影響公民利益沖突的解決,在一定場合甚至會激化矛盾而引發嚴重的犯罪。例如,改革開放之初轟動全國的姚錦云無差別殺人案,①參見穆玉敏:《姚錦云天安門廣場駕車行兇案》,《人民公安》2003年第15期,第56—59頁。該案的發生就與姚錦云所在單位的制度規范的缺陷密切相關。該單位的《計獎辦法》認可了“事后規定”的適用(制度本身的缺陷);該單位領導在矛盾沖突的處理中缺乏細致工作并固執己見(制度執行的缺陷)。(2)制度規范的缺陷易于積聚消極負面情緒:消極負面情緒,是社會結構失衡之社會結構緊張的表征。立于制度規范缺陷的視角,消極負面情緒既可能直接針對制度規范的“缺陷”本身,也可能指向由制度規范缺陷而衍生的一些社會矛盾現象。其一,公眾對制度規范的質疑,主要表現為對社會分化機制、分配制度、教育制度、養老制度、醫改制度等的負面情緒。社會公平感狀況包括對政府的滿意度,具體涉及分配公平、機會公平、地位公平、教育公平、法律公平等方面,是公眾對制度規范滿意度的重要指標。②政策及其執行效果,決定著政治信任;而社會公平狀況惡化,則政治信任水平也下降。參見袁浩、顧潔:《社會公平感、政治效能感與政治信任——基于2010年中國綜合社會調查數據的分位數回歸分析》,《甘肅行政學院學報》2015年第2期,第74頁。2015年的一項調查顯示,“公民的社會公平感總體偏低”。③參見方學梅:《轉型期我國公民社會公正感現狀及其與政府滿意度分析》,《心理研究》2016年第5期,第57頁。其二,公眾對不良社會現象的質疑,主要表現為對貧富差距、失業就業、社會保障、社會風氣、產品質量、官員腐敗、治安狀況等的不滿。有調查顯示,此前城鄉居民的生活滿意度并不樂觀。④參見石超、喬曉春:《中國人生活滿意度的年齡一時期一隊列效應分析》,《人口與發展》2017年第4期,第48頁。

(三)制度規范缺陷對治理漏洞的促成作用

制度規范某些方面的缺陷又有其促成治理漏洞的作用。治理漏洞呈現為多種形態,包括以權謀私、貪污受賄、徇私舞弊、漠視疾苦、官僚作風、玩忽職守、濫用職權等。可以說,凡是使國家管理制度注入私利成份、背離社會實際或制度貫徹失靈的公職人員的權力行為,均可謂是一種治理漏洞。(1)利用權力將私利注入制度而頒行,這是一種“身披盛裝”的治理漏洞。雖然制度的頒行符合法定程序,但是其內容卻充斥著權力對私利的占有。這終究是一種本身存在缺陷的制度規范。這種制度規范是以權謀私、漠視疾苦、濫用職權的產物。例如,某些職能管理部門,以行政規范性文件的方式設立各種名義的職業考核門檻,從中收取管理費、手續費、培訓費等諸多費用。(2)無視社會實際憑主觀而強行制度,這是一種“主觀強權”的治理漏洞。此類制度規范的制定與推行充斥著權力部門的主觀自我與權力中心的成份,顯然這仍然是內容本身存在缺陷的制度規范。這種制度規范是漠視疾苦、官僚作風、玩忽職守的產物。例如,在某些交通管理規范的制定中,不尊重交通技術規律而作規定,雖受社會公眾的廣泛質疑,但仍然堅持此類規定的效力。(3)故意或過失地違背制度而行使職權,這是一種“瀆職妄為”的治理漏洞。制度本身沒有問題,但制度的執行者使制度失靈。作為主觀原因,這與公職人員或部門以權謀私、濫用職權等有關;而作為客觀原因,則與缺乏健全及有效的權力監督與制約機制有關。易言之,這種“瀆職妄為”的治理漏洞,又有其權力監督及制約的制度規范不足的原因。現實中存在的貪污受賄、玩忽職守、濫用職權的案件便是典型。綜上可見,制度規范缺陷包括制度規范內容本身的漏洞及制度規范貫徹執行的漏洞。

(四)把權力關進制度的籠子里,完善制度規范

把權力關進制度的籠子里,是完善制度規范、從根本上遏制治理漏洞、協調社會有機體各個部分的運行、構建和諧社會的關鍵性措施,進而也是維護社會穩定的利器。這里的“制度的籠子”,是對權力予以監督、限制的一系列制約權力行使的規則及要求。易言之,“制度的籠子”也是一種制度規范,但其是專門對權力予以監督、制約的制度規范。作為權力籠子的制度,應當是合理有效的制度。(1)關住權力的法律制度:這是強調,制度規范是制約和監督權力的強有力武器。權力是迫使被支配者服從的特殊力量。權力須由人駕馭,而“客觀觀察的永恒結果告訴我們,任何擁有權力的人都會濫用它。”因此,“要防止濫用權力,就必須通過制度建構以權力制約權力”,①Charles de Montesquieu,The Spirit of the Laws,trans.Anne M.Cohler,Basia Carolyn Miller and Harold Samuel Stone,Cambridge:Cambridge University Press,1989,p.155.必須設計一套鋼鐵般的科學制度,用法律固定化,使每一個行使權力的人都按照同樣的制度辦事。②參見陸德山:《認識權力》,北京:中國經濟出版社,2000年,第19、47頁。(2)關住權力的合理制度:這是強調,制約和監督權力的制度,其內容本身應當合理。鄧小平同志指出:“制度好可以使壞人無法任意橫行,制度不好可以使好人無法充分做好事”。③中央紀委辦公廳編:《鄧小平論黨風廉政建設和反腐敗》,北京:中國方正出版社,1998年,第91頁。也正因為此,有學者強調,應當“全面推行制度廉潔性評估”。④參見鄧聯繁:《把制度關進廉潔的籠子》,《廉政瞭望》2013年第11期,第40頁。也有學者提出了“制度性腐敗”的嚴重危害,這種腐敗會使制度內的監督都變得無效。⑤參見邵道生:《“制度性腐敗”與“制度反腐”》,《民主與科學》2010年第2期,第32頁。因此,反腐倡廉,制度建設與創新是關鍵。⑥參見包心鑒:《反腐倡廉制度建設與創新》,《廉政文化研究》2010年第1期,第1頁。(3)關住權力的有效制度:這是強調,制約和監督權力的制度,其應當得到有效的貫徹執行。為此,需要擁有一套強有力的權力運作監督機制。有學者提出了“構筑有效的反腐敗制度體系”的設想,包括政務公開制度、改革行政管理體制、嚴密懲罰機制、合理待遇制度、嚴格自律制度、責任追究制度。⑦參見童中賢:《反腐敗制度建設論》,《中國青年政治學院學報》2002年第2期,第80—83頁。也有學者強調,應當從執行制度、執行原則、執行主體、執行活動、執行條件、執行環境上,強化制度執行力。⑧參見莫勇波、張定安:《制度執行力:概念辨析及構建要素》,《中國行政管理》2011年第11期,第17—18頁。

黨的十八大以來,“把權力關進制度的籠子里”受到黨和國家的高度重視及強調,已經成為我國制度建設及反腐倡廉的一項核心的戰略思想及具體措施。2013年1月22日,習近平總書記在中紀委第二次全體會議上指出:“要加強對權力運行的制約和監督,把權力關進制度的籠子里”。⑨習近平:《把權力關進制度的籠子里》,《習近平談治國理政》(第1卷),第388頁。這一思想及措施具有如下要點:(1)權力行使制度的合理化(規范的權力):使擁有權力內容的制度日益完善,將制度建設納入法治的軌道。黨的十八大報告強調,要深入推進行政體制改革,建設廉潔高效的服務型政府,提高政府的公信力和執行力。黨的十九大報告指出,要科學配置黨政機構權力,“形成科學合理的管理體制”,轉變政府職能,創新監督方式。習近平總書記也強調:“人不以規矩則廢,黨不以規矩則亂”,要“明制度于前,重威刑于后”;⑩習近平:《守紀律,講規矩》,《習近平談治國理政》(第2卷),北京:外文出版社,2018年,第154、156頁。要實行決策權、執行權、監督權的分工及協調,保證依法行使職權與履行職責,“不斷推進各項治國理政活動的制度化、法律化”;①習近平:《在首都各界紀念現行憲法公布施行三十周年大會上的講話》,《習近平談治國理政》(第1卷),第139、142頁。“堅持法治國家、法治政府、法治社會一體建設”。②習近平:《堅持法治國家、法治政府、法治社會一體建設》,《習近平談治國理政》(第1卷),第144頁。(2)權力制約制度體系的配置(制度的籠子):構建合理有效的權力制約制度體系,使關住權力的制度籠子疏而不漏。這意味著:“全面加強懲治和預防腐敗體系建設”,健全權力運行制約和監督體系;“形成不敢腐的懲戒機制、不能腐的防范機制、不易腐的保障機制”。③習近平:《把權力關進制度的籠子里》,《習近平談治國理政》(第1卷),第388頁。進而,要把黨內監督同國家監督、群眾監督、法律監督、民主監督、司法監督等結合起來,形成監督合力。包括,擴大監察范圍,整合檢紀和監察力量,“形成全面覆蓋國家機關及其公務員的國家監察體系”;④習近平:《形成全面覆蓋國家機關及其公務員的國家監察體系》,《習近平談治國理政》(第2卷),第169頁。同時,巡視監督起著重要的“利器作用”,其是黨內監督的戰略性安排,要使巡視工作制度化、規范化。⑤參見習近平:《強化巡視監督,發揮從嚴治黨利器作用》,《習近平談治國理政》(第2卷),第170頁。(3)嚴格權力制約制度的執行(籠子的鎖鏈):權力制約制度的成效關鍵在于落實,要著力把住制度籠子的剛性鎖扣。這意味著:“提高反腐敗法律制度的執行力,讓法律制度剛性運行”;增強權力制度及其實施的透明性,“讓權力在陽光下運行”;減少體制缺陷及制度漏洞,鏟除致使腐敗滋生蔓延的土壤;⑥參見習近平:《運用歷史智慧,推進反腐倡廉建設》,《習近平談治國理政》(第1卷),第392頁。要形成科學的權力結構和運行機制;“要說到做到,有紀必執,有違必查”,避免使制度成為一紙空文;⑦參見習近平:《深入推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭》,《習近平談治國理政》(第1卷),第395頁。“防止和克服地方和部門保護主義、本位主義”,堅決防止“上有政策、下有對策”及“有令不行、有禁不止”;“反腐倡廉必須常抓不懈,拒腐防變必須警鐘長鳴”。⑧習近平:《把權力關進制度的籠子里》,《習近平談治國理政》(第1卷),第386頁。(4)違規用權瀆職妄為的嚴懲(出籠的制裁):對于漠視制度的籠子進而破籠而出的權力濫用者,應予毫不姑息的強力制裁。這意味著:“有權就有責,權責要對等”,問責不能有憐憫之心;要從小事抓起,防微杜漸,“勿以善小而不為,勿以惡小而為之”;要抓住典型嚴肅追責,既追究主體責任,又查究領導責任;對于頂風違紀行為,任憑其如何偽裝,也要將其揭露并處理;對懲治腐敗“必須緊抓不放、利劍高懸,堅持無禁區、全覆蓋、零容忍”;⑨參見習近平:《堅定不移推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭》,《習近平談治國理政》(第2卷),第163—166頁。要堅持“老虎”、“蒼蠅”一起打,既堅決查處領導干部違紀違法案件,又切實解決發生在群眾身邊的不正之風和腐敗問題;⑩參見習近平:《把權力關進制度的籠子里》,《習近平談治國理政》(第1卷),第388頁。依法懲治腐敗,“依法設定權力、規范權力、制約權力、監督權力”。?習近平:《領導干部要做尊法學法守法用法的模范》,《習近平談治國理政》(第2卷),第129頁。