希臘哲學中“空間”概念的演變

——從阿那克西曼德到柏拉圖

文/諸翰飛 香港大學建筑學院

馮文心 華東建筑設計研究院

1 概論:希臘哲學中的“空間”概念

希臘哲學中出現過的空間術語主要有三個:首先是最重要的τοπο?(拉丁文topos),原來指地點、地方,英譯為place;其次,這個詞加以抽象化,就指“方位”“位置”,相當于英語的position;χωρα(chora),《希英大辭典》譯為space or room in which a thing is(一物所處的地點或場所),因此多用于城鎮的命名;第三個就是大名鼎鼎的原子論概念“虛空”κενον,其內涵更接近于英文“void”,意為無物存在。Topos 和chora 二詞在亞里士多德的書中常常不加特別的區分,但多數時候亞里士多德傾向以topos 為主,而他的老師柏拉圖則更樂意使用chora 來描述自己哲學觀中的“空間”概念。

但從詞語本身分析可以看到topos 和chora都是指向性的名詞,其在誕生時期更多是作為具體的位置、地點的描述,由此可見,一般抽象的“空間”概念并不存在于早期希臘哲學觀念之中,人們提及“topos”或者“chora”這個詞,其更多的是接近于某個具體的位置,空間概念此時依附于具體存在。而之后指代概念逐漸擴大,從具體存在擴大至包含圍繞著具體存在的附屬空間,此時的“空間”概念某種程度上向前邁出了一大步,具有了“背景特質”,雖然仍然是附屬于具體存在,但已經初步具有了“空間”雛形。接下來本文沿著時間脈絡,淺析希臘哲學中“空間”概念的逐漸演變與成熟。

2 早期希臘哲學中的“空間”概念——附屬于“本原”的實在性特質

神學思維開始向哲學思維轉變,但是“空間”并不是首先引起哲學家們興趣的概念。早期的希臘哲學中最受關注的無疑是“本原”概念,而此時的“空間”“時間”概念更多的是被視為附屬于“本原”的概念,其本身的特性并沒有被挖掘解釋,而是常常作為附屬于本原的特質加以描述。

2.1“阿派朗”(apeiron):空間的“包圍”特質

阿派朗是米利都學派第二位重要的哲學家阿那克西曼德所提出的本原性概念,常常也被譯作“無限定”(boundless),與泰勒斯的“水”不同,阿派朗是與空間有深刻聯系的本原概念。有感于其老師使用“水”解釋自然觀的局限性,阿那克西曼德采取了否定性的概念——“阿派朗”,以此來試圖否定本原“水”的特殊性和具體性,成為某種普遍的一般的概念。

阿派朗與空間的聯系蘊含在其定義的復雜性之中,作為一個否定性概念,“阿派朗”拒絕一切規定性,不同于“火”與“水”,不在規定范圍內存在,因此在一切性質上也都沒有規定性。所以阿派朗更接近于“無限定”的概念。這種對立性的推導很容易使我們做出進一步的結論,即阿派朗在時間與空間上都是無限的。這一點得到了伯奈特(John Burnet)的支持,他認為這點可以支撐阿那克西曼德的世界觀:存在無數個世界。但其復雜性卻不止于此,阿派朗并不是一個作為抽象的“無限空間”,恰恰相反,正如康福德(F M Cornford)所指出的,阿派朗是某種有形的想象物,一個更接近于“圍繞者”的球型或者環形概念。康福德以為,阿那克西曼德的自然觀念可以在某種程度上佐證阿派朗的空間性質:地球是懸浮在宇宙中,無須支撐,而宇宙是球對稱的。因此,阿派朗的空間概念接近于無限,但是卻是以某個中心向外球型擴張的無限概念,而不是一個我們通常所理解的“勻質空間”,其本質依然是附屬品,并不能脫離存在物獨立。阿派朗的概念正是早期“空間”概念中背景特質的體現,空間作為環繞者與包圍者而存在。

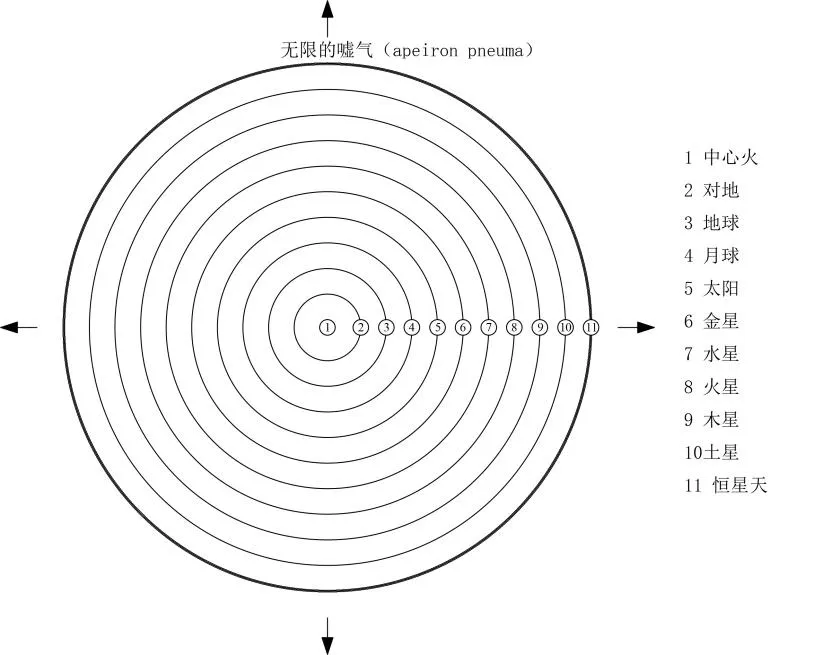

2.2 畢達哥拉斯學派:占據空間的“數”以及比例

在畢達哥拉斯的哲學中,關于“空間”的概念主要有兩點,第一點是“噓氣”的觀念。這一觀點體現了畢達哥拉斯對米利都學派的繼承,認為宇宙之外存在“虛空”,其是由“無限的噓氣”(apeiron pneuma)吸入構成,這里的空間被完全實質化的“噓氣”所替代,體現了其實質性,而“無限的噓氣”同樣表現在其著名的宇宙圖式“科斯摩斯”(cosmos)中。我們可以看到其中繼承自“阿派朗”的聯系:空間本質無限,但是不是“勻質性”的絕對空間,而是以球型或者環形的形式向外發散。畢達哥拉斯沒有繼承阿派朗的否定性觀念,而是使用了實在性的“噓氣”來表述空間。這種觀點也被遙遠的斯多葛主義繼承。

除去“噓氣”的觀念外,畢達哥拉斯學派中對“空間”的概念是比較隱晦的,也與其“數”為本原的觀念相關。畢達哥拉斯學派的“數”的觀念主要由幾點構成:首先是數是實際存在的事物;其次是數存在于事物之中;以及事物由數構成。這幾點都組成了“數”的本原,而畢達哥拉斯主張“數和實在是統一的”,由此可見,這里的“數”并不是我們通常認知的抽象的數,而是一種實在的事物,存在于實在之中,而實在由數組成。這樣看來,就可以理解,與水、火、氣等元素相比,“數”事實上也是“質料因”。

由此也可以得出畢達哥拉斯學派的下一個觀點:數是具有空間大小的。“但是,畢達哥拉斯學派的問題在于,他們認為這種存在于具體事物中的數本身也是具體的,是具有空間的大小和重量上的輕重的。”[1]這乍一看荒謬的觀點是與其“實在論”相關聯的,而這實在論是與伊奧尼亞哲學一脈相連的。但此時的“數”已經帶有一定程度的抽象性,它不僅僅是前文所說的“質料因”,同時也是“形式因”,是萬物的范式。除此之外,例如畢達哥拉斯對比例的強調,認為數的特質在于其內涵的“等量”的規律性,而這種“量”的關系則構成了比例。這也同樣是超越了一般實在性的認知,被黑格爾視作是哲學史上對事物本質的一次深入發現。同樣,由于“數”的空間性,這種抽象性的比例關系也被賦予在了對“空間”的認知上。至此,邁出了真正意義上的第一步:賦予空間以抽象性。在希臘建筑中,對構件的操作往往通過數的比例來確定,建筑(空間)依靠實體存在,因此我們可以大膽猜測,對于空間秩序的比例認知,是與“數的空間性”相關聯的。

3 愛利亞學派:時間與空間,靜止與運動

希臘哲學進入到愛利亞學派。愛利亞學派哲學與空間的關系是一個十分復雜的問題,其原因主要在于“存在論”本身的復雜性。愛利亞學派的突出貢獻是將“空間”與“時間”結合起來,并且通過“運動”與“靜止”的角度進行分析論證,毫無疑問對“空間”概念的豐富作出了巨大的貢獻。

3.1 巴門尼德的“非存在”

圖1 畢達哥拉斯學派宇宙圖式“cosmos”(圖片來源:作者自繪)

巴門尼德哲學中與空間最直接的關系,就是對“虛空”的否定。巴門尼德認為,存在是存在,而非存在則不存在,不僅不是虛空,甚至是無法想象的。因此“虛空”也不存在,非存在成為了類似“阿派朗”的否定性概念。因此這種非存在自然不能被視作是一種空間,而巴門尼德的“存在”則是一個實在的“球體”,繼承了阿派朗和畢達哥拉斯的實在論,這就使得其“空間”概念顯得更為復雜。因此,愛德華·策勒認為,存在是“沒有任何特殊規定的,充滿空間的總體”,既然“空間”不存在于“非存在”,那么“空間”就是被“存在”占據的球型實體,這種觀點本質上依然是強調空間的實在性質。

但巴門尼德哲學中的“空間”概念的重要性并不在于其實在性特征,而是在于第一次引入了思考空間的新角度:靜止與運動。如巴門尼德所言,空間并不存在于“非存在”之中,那么只能存在于“存在”之中。而存在的一個突出性質在于存在是靜止不動的。因為如果存在要運動,那么就必須有可以運動的空間,這個空間就是被否定的“虛空”;而巴門尼德認為只有存在,并沒有虛空,所以存在只能保持永恒的靜止。

3.2 芝諾的空間:“連續性”與“非連續性”的矛盾

巴門尼德強調“存在是一”,而且是連續不可分的,這一點與畢達哥拉斯的觀念相反。芝諾繼承了這一“可分”與“不可分”論證方法,并將其運用在對“時間”和“空間”的思考上。芝諾的關于這一點的四個論證十分著名,它們分別是:二分法,運動并不存在,因為運動的物體在達到目的地以前必須達到全部路程的一半;阿喀琉斯追不上烏龜,因為快速者必須要先達到起跑者的出發點;飛矢不動,它位于空間中的一個特定位置。由時間無限可分,箭在每個時刻都只能是靜止的;以及運動場悖論。

芝諾悖論的精髓就是關于時間、空間的“連續性”與“非連續性”,他深刻探討了“空間”概念的性質。相較于前人,芝諾敏銳地意識到運動與時間、空間的關系,通過對巴門尼德“靜止的存在”的思考,芝諾意識到“運動”必須同時與空間、時間相聯系。前面兩個悖論從時空的“可分性”出發,時空是連續性且無限可分的,但是如果如此則運動將無法開始,更不用提到達運動的終點。而后兩個論證的前提則是時間、空間的非連續性,那么所謂的運動也就是無數靜止畫面的集合,而不存在真正的運動。通過對“空間”的“連續性”與“非連續性”的思考,芝諾將數學連續統應用于物理空間和時間,通過推理得到了一些明顯違反常理的“悖論”,揭露了時間、空間內在本質的矛盾性,從而使“空間”的內涵大大深化了。所以黑格爾這樣評價芝諾關于運動的論證:“這就是芝諾的辯證法。他曾經掌握了我們的空間和時間觀念所包含的諸規定;他曾經把它們(即時空的諸規定)提到意識前面,并且在意識里揭露出它們的矛盾。康德的‘理性矛盾’(即二律背反)比起芝諾這里所業已完成的并沒有超出多遠。”[2]

4 德謨克利特的“虛空”:空間實在性的打破

德謨克利特的原子論是前柏拉圖時代希臘哲學的冠冕,他的思想源流來自于他的老師留基伯。與巴門尼德相反,他們認為:非存在并非不存在,而是“虛空”本身。空間正是這種虛空,而非虛空的存在部分則是由原子構成的。“原子”與“虛空”成為了構成世界萬物的本原,原子無疑是對伊奧尼亞哲學一直以來的實在論本原傳統的新解釋,而“虛空”則第一次徹底脫離了加之于“空間”概念上的實在性枷鎖,第一次將“虛空”視作徹底的“非存在”,而這種“非存在”,在留基伯和德謨克利特看來是構造自然萬物的另一個本原。在西方哲學史上,這是第一次比較明確地提出“空間”概念,從某種程度上說,到了德謨克利特,空間概念才第一次接近現代的空間定義。

不僅如此,德謨克利特還打破了巴門尼德關于“運動不存在”的荒謬結論。愛利亞學派認為“非存在”是絕對的“無”,是根本不存在的。原子論者認為“非存在”就是虛空,它不是絕對的無,只是相對于完全充實的原子(就是“存在”)來說,它空無一物,是虛空,才是“非存在”。由于“虛空”的存在,原子從一個位置占據另一個位置的過程就被稱為運動。“虛空”正是原子離開原先位置時,被抽出的空無部分。因此,運動本質是存在的運動,而“虛空”提供了這種空間,使得運動成為可能。“所以,原子論者所說的虛空,就是抽掉物體以后的空間,而他們所說的運動,主要是在空間中的位移運動。”[1]這里要引入的新詞διστημα(拉丁語diastema),其內涵是“間隙”與“空隙”,正是為了強調原子運動中位置的改變,“虛空”是“原子”之間的空隙。

值得注意的是,德謨克利特對于畢達哥拉斯思想的繼承和進一步思考,畢達哥拉斯的世界觀由“數”與“噓氣”組成,而德謨克利特的世界則更進一步,“數”被打破成為了更為普遍的,數量為“多”而性質為“一”的原子,實在性的“噓氣”則成為了非具象的“虛空”,兩者都有了長足的進步,反映了“空間”概念的發展。而通過將“原子”與“虛空”二元對立起來,德謨克利特對古典的本原實在論做出了突破:一方面,空間與實在論割裂,描述了其非物質性;另一方面,又將運動與物質性“原子”相連,空間成為一個運動發生的容器,達到了原子和虛空在運動中的對立統一。

“虛空”這種容器式的作用,承擔了運動發生地的作用,而這種“容器”概念,在柏拉圖哲學中被進一步應用了。

5 柏拉圖:空間作為“接受器”

柏拉圖將“空間”概念擢升到一個新的高度,并且賦予了新的哲學意義。芝諾將時間與空間結合在一起分析,揭示了其內在的矛盾性,而柏拉圖重新將空間與時間區分開來。在他看來,一切創造物都由理性對“相”的范式模仿得來,柏拉圖對宇宙做出了劃分:首先是理性的范式:作為模型的“相”,只能通過理性加以認知;其余則是對“相”的摹仿,它的各種摹本構成了可感知的世界。那么,不可通過感性認知的“相”與可以通過感性認知的“摹本”之間就暗含了一種區別,因為如果兩者存在于同一處,就不可能在認識論上表現出如此截然相反的態勢,那么,就必然存在著一種可以通過感性認知的介質,它構成了容納“摹本”的世界,這種介質就是我們通常所理解的“空間”,即柏拉圖哲學中的“接受器”(Receptacle)。

但是如此一來的解釋又過于簡單了一些,因為看起來空間的存在完全是消極而被動的,實際上就是德謨克利特的“虛空”。柏拉圖也做出了進一步說明,他認為不變的理性的“相”、變動的“摹本”與“接受器”之間的關系是更積極的,“相”接近父親,“接受器”接近母親,而它們二者的孩子就是可變動可感知的“摹本”。“因為當前我們只需要弄懂三樣東西:第一,生成者,處于生成過程中的東西;第二,接受者,生成過程發生于其中的東西;第三,被模仿者,被生成的事物天然地模仿的東西。我們可以恰當地把接受者比作母親,把被模仿者比作父親,把生成者比作子女。”[3]可以看到:柏拉圖在德謨克利特“虛空”的基礎上,加入了一些類似于赫拉克利特的思想,“世界,對所有人都是同一個,不由神或人造成,但它過去一直是、現在是、將來也是一團持續燃燒的火,按比例點燃,按比例熄滅”[4]。他對接受器的描述更接近物活論,接受器仿佛是一個子宮式的器官。在這樣一個接受器中,對立的性質此消彼長,就像某種東西燃燒時成為火而熄滅時成為水,這樣一來,接受器就不再是絕對的“無”,它接受了存在于理念世界的“相”,于是形成了可感知的世界中的“摹本”。“它只是一個母體,被進入它里面的東西所觸動,在不同的時候可以表現為不同的性質。進入它里面并從那里出來的東西可以說是永恒存在的摹本……”[5]這樣看來,“空間”就擺脫了純粹消極被動的地位,成為世界的積極參與者。空間成為溝通理念世界和感知世界的橋梁,一個中介體,“摹本”依賴于它而存在,“相”則通過它形成自己的“摹本”。在這里,“時間”與“空間”在柏拉圖的哲學中脫離,時間成為了創造的摹本,只在空間中存在,相比較空間,時間因為是某種創造物,所以擁有一個開始,故而不是永恒的,只是接近永恒的,而空間則獨立于“相”和“摹本”,并非是創造的,因而沒有開始也沒有終結,是真正意義上永恒的存在。柏拉圖提出這一概念的目標正是為了提供一個清晰的“空間”概念,“這是柏拉圖最先提出的也是人類最早提出的空間概念,所以他自己意識到像做夢一樣說不清楚。他所以要提出空間這個概念的理由是:因為變動的事物不像‘相’那樣是真正的存在,它只是影子,只能在別的東西之中生成,依附于別的東西存在。”[5]在此,柏拉圖完成了對“空間”概念的進一步架構。

結語

通過分析,我們初步架構了古希臘哲學中對“空間”的認識過程:從伊奧尼亞哲學中,可以看出早期人們無法認識空間的存在,只能將其視作附屬于本原的某種具有向心性和實在性的特質,這也可以解釋希臘建筑中,形體對空間的主宰,實體是更重要的存在;到畢達哥拉斯學派中,通過對于“數”的空間性分析,人們在具象基礎上得到了非具象的結論:比例秩序,從此,空間開始從實在的附屬性質脫離;到巴門尼德時期,他否認了“非存在”的存在,也否認了“虛空”,空間重新作為存在被認知,其實在性的一面被再次強調;巴門尼德的學生芝諾則從“連續性”與“非連續性”入手,深刻剖析了“時間”與“空間”的內在矛盾性;而德謨克利特通過“原子”與“虛空”的二元論,為運動的悖論問題提出一個新的思路,從而得出了:運動是存在物“原子”和非存在物“虛空”的對立統一,空間正是原子運動的間隙——“虛空”;柏拉圖則在“虛空”的基礎上更進一步,指出“空間”本質上是理念世界與可感知世界的中介存在,摒棄了空間的被動性,將“空間”概念推到了一個新的高度。通過對希臘哲學中“空間”概念的回顧,我們可以得出一條清晰的認知鏈,這對于我們如今把握“空間”本質的各個方面,具有重要意義。