美國高等教育普及化階段學生群體多樣化分析

——基于NCES來源數據

歐 妍

(廈門大學 教育研究院,福建廈門 361005)

自美國進入高等教育高速發展階段以來,在此過程中,學生的主體意識和參與意識逐漸提升,美國高等教育也亟待在性質及其功能上做出相應改變,從而對其高等教育提出了新的挑戰。基于此,本文借用美國國家教育統計中心(National Center for Education Statistics,NCES)官網的統計數據進行分析和探究,對美國普及化階段大學生群體的社會構成及其學習經歷進行闡釋和說明。

一、美國高等教育普及化及數據來源

(一)普及化高等教育的內涵

在高等教育學界,盡管不同學者在高等教育的“精英化”“大眾化”和“普及化”分類基礎上存在不同觀點,但目前高等教育學界的研究學者基本遵循著馬丁·特羅的三階段劃分理論,根據其提出的高等教育發展階段理論,將所有年齡在18~20歲,接受了不同程度、形式和類型的高等教育入學學生人口數量與同時期的總人口數量作對比,以比率作為劃分的基礎和標準,當這個比率在15%以下時,被稱作“精英化”階段。而進入“大眾化”階段的比例是介于兩者之間,這個比率便超過了15%,但低于50%。當其超過50%時,則已經成功進入“普及化”階段[1]。聯合國教科文組織在1995 年發布的《世界教育報告》顯示,早在1992年,美國和加拿大的高等教育毛入學率已經達到了82%,在收入中等的國家中該比率也達到了21%,而在低收入國家僅有6%。

(二)美國是第一個實現高等教育普及化的國家

第二次世界大戰是美國歷史上一個頗具影響力的重要轉折性戰爭,戰爭結束后,美國在各方面的實力都得到了極大提升,為了保證世界民主化這一浪潮對教育民主化的需求,也是為了適應科學技術發展對勞動者素質和能力進一步提升的要求,同時也是為了補償參戰軍人在第二次世界大戰中所做出的貢獻,以及提前預防大量退伍軍人由于自身能力不足進入市場后導致的高失業率問題,在1944年5月8日,美國國會通過了美國《退伍軍人權利法案》,法案的頒布意味著美國政府將為所有美國退伍軍人提供為期一年的教育培訓經費。在這一法案的支持與幫助下,在戰爭結束后的10年間,全美兩千多所大學吸納了約225萬名退伍軍人。

在美國退伍軍人權利法案頒布的背景下,美國成為全世界首個進入高等教育普及化階段的國家。該法案為美國社會培養了一大批知識分子,提供了大量的人力資源,幫助美國從一個工業型國家轉向知識型國家。美國率先實現了具有獨特性又具有普遍參考價值的高等教育普及化,為其他正在努力進入高等教育普及化階段的國家提供了參考[1]。

在美國進入普及化階段之后的30年里,其高校入學人數激增,2010年總入學人數達2 101.9萬人。在此之后,美國高校在校生總體規模一直維持在一個較高水平,約在1 960萬~2 100萬人(圖1)。

圖1 1970—2019年美國高校入學人數變化圖

(三)美國普及化階段的發展變化情況

借鑒日本學者金子元久的高等教育升學率提升理論,毛入學率的提升可劃分為橫向擴大與縱向延伸兩種模式。第一種是最傳統和普遍的方式,這是一批從高中畢業后自然進入大學的學生,從而引起升學率上升。縱向延伸體現在兩個方面:一是學生在高等教育系統中所接受學習年限的延長,例如從大專生到本科生甚至研究生水平的最高學歷的逐步提高;另一個是就學年齡的上升,即一些學生在有工作經驗或輟學后選擇再次上學的這樣一種非連續性升學行為。有研究表明,在美國高等教育毛入學率的提升上,橫向擴大的確是導致其增長的原因之一,然而更為主要的推動力是美國高校中非全日制成人學生人數的增加,也就是本文所提到的第二種縱向延伸模式。

(四)普及化階段學生生源不確定性

數量上的增長和增多是高等教育擴張的一個方面,但更重要的是高等教育在質的層面上的轉變。其中一個體現在教育需求者層面上,即進入大學的學生群體在家庭背景、學習需求、學習參與等各個方面呈現出多樣化、多元化。不同學歷層次、不同社會階層、不同年齡階段的人都擁有更多的機會進入各個類型、各個層次的高等教育機構學習。美國進入普及化階段后高校培養目的更多集中于將學生培養成高素質、高能力、高品格的社會勞動者,而不局限于在精英化和大眾化階段培養的高度專業化的社會精英或領導[2]。大學生的來源也不只是傳統的從高中畢業的學生,也包括了其他大學的在校生、社會工作者和外國學生等。

二、縱向延伸是普及化的主要推力,學生社會構成多樣化

進入普及化階段以來,美國高等教育以縱向延伸為主,學生群體在性別、族裔及入學年齡等方面都發生了變化。

(一)高校女性注冊學生比例增加明顯

教育公平和性別公平、男女受教育機會平等問題一直受美國聯邦政府和社會各界的關注。自第二次世界大戰以來,為了保證男女受教育機會平等程度的提升,聯邦政府開始出臺一系列政策法案以促進男女受教育機會均等。那么,隨著美國高等教育從精英化階段進入到普及化階段,高校中的男女性百分比有什么變化和突破?

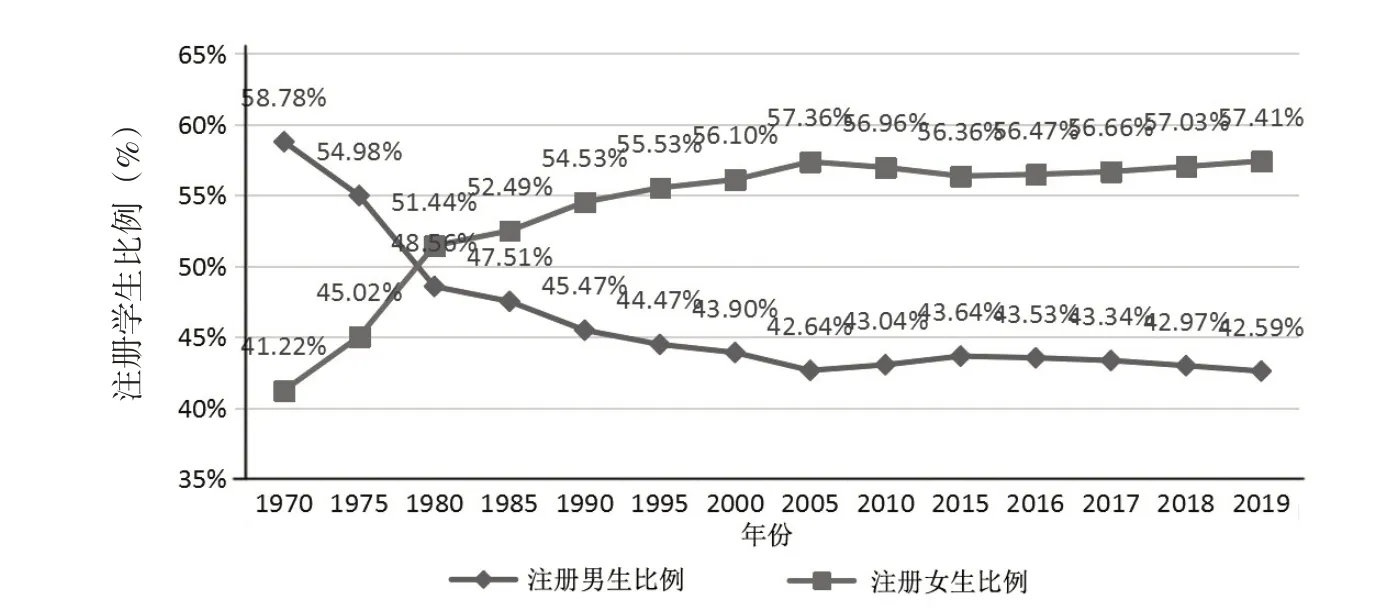

圖2所示數據顯示,在1970年,美國的授予學位高校中的女性入學人數比例已達到41.22%,1980年達到51.44%;20 世紀80 年代以來,高校的注冊學生中女性比例不斷攀升,在2005 年就已達到57.36%,并在接下來的10年里保持穩定。

圖2可以看出,男性與女性的入學人數都一致呈現增長趨勢,但差別在于,高校內的女性入學人數比例不斷增加,男性學生比例則在下降,從而達到了男女性在人數上的男女入學機會均等;1980年以后,女性獲得的入學機會已經超過了男性,并且女性的機會優勢在日益凸顯。

圖2 1970—2019年美國授予學位高校注冊學生男女性百分比變化(%)

導致數據變化明顯的原因有以下兩個方面:一方面,美國聯邦政府在為提升和擴大高校入學人口數量而頒布的一系列重要法案發揮了至關重要的作用。例如,1958 年頒布了《國防教育法》,20 世紀60年代包括《高等教育設施法》在內的3個修正案頒布,21世紀頒布了《大學成本降低和入學機會法案》《高等教育機會法案》《美國復蘇和再投資法案》。這些法案都是聯邦政府通過向學生提供相應的助學金和貸款等經濟支持來增加適齡學生接受高等教育的機會。同時,適齡學生進入高校的熱情和積極性的提高與美國整個社會經濟水平的不斷發展和人民生活水平及收入不斷提升存在很大關系。

另一方面,在各個領域中男女不平等現象逐漸暴露出來,受20 世紀60 年代第二次女權運動的推動,女權主義者開始為女性發聲,她們強烈要求女性應有的權利。美國社會關注焦點從性別角色轉變到性別平等。在教育領域,女權主義者要求保障女性受教育的機會,要求男女生享有相同的入學條件。在大范圍的女權運動影響下,女性的自我意識和自我認知開始逐漸覺醒和清晰,開始認識到自己的價值和可發揮的社會作用,不只是家庭婦女這一單一角色;她們對自己的人生開始了職業生涯規劃和更有自我認知的嘗試,接受高等教育更好地實現人生價值成為越來越多女性的選擇。在女權運動和聯邦政府法案頒布的共同作用下,女性學生接受高等教育的機會和人數開始顯著增加。

(二)高校少數族裔學生構成多樣化,各族裔家庭第一代大學生所占比例逐年下降

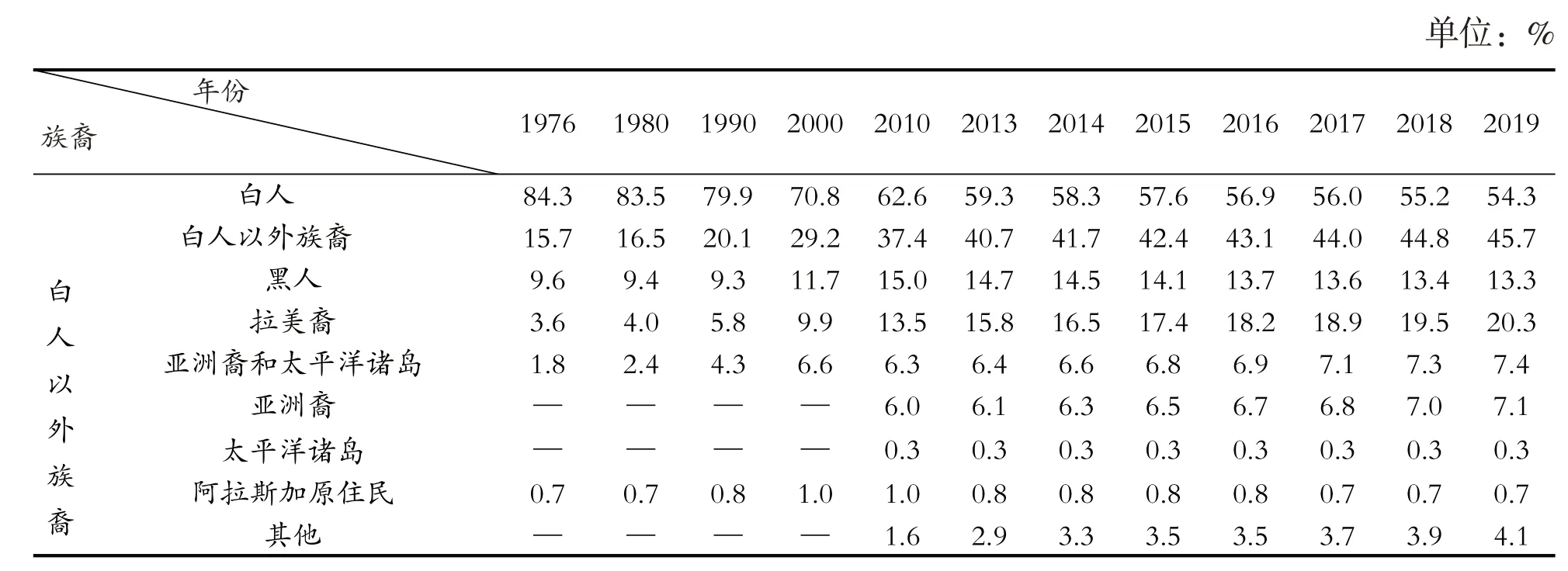

黑人學生的比例不斷增加的主要原因來自1970 年前后頒布的肯定性行動計劃,如表1 所示,在1976年,黑人學生的比例達到了9.6%,并且在此后的不斷發展中,2010年已經提高到15%,然而這一時期白人學生的比例已發生改變,降至62.6%。

表1 1976—2019年美國授予學位高校注冊學生族裔百分比

數據表明,1971年,美國的全日制大學生中,第一代大學生比例為38.5%,然而在2005年,大約30年后,這一比例已降至15.9%[3]6。少數族裔一直在第一代大學生比例中占主要位置,其中,第一階為西班牙裔和非美國裔,69.9%為西班牙裔學生,62.9%的比例來自非美國裔;第二階為印度裔和亞裔,44.8%是印度裔學生,42.5%為亞裔學生。同時,每個族裔中的第一代大學生比例自1970年以來都在不斷減少[3]10

其中,這些第一代大學生大多從普通的公立高中畢業,并且畢業于私立高中的第一代大學生人數比例在1975年至2005年不斷下降,這一比例從13%降至7.5%,可見,第一代家庭畢業生傾向于在公立高中就讀[4]。

更加細致的研究數據顯示,在1971 年有42.5%的家庭第一代大學生進入公立的四年制高中,30.5%的學生進入私立學校就讀。但無論是在公立還是私立學校,家庭第一代學生的比例都在逐年下降。公立以及私立學校里家庭第一代學生的比例差距從1971年的12%遞減至4.7%[3]。

(三)25歲以上學生入學率提升顯著

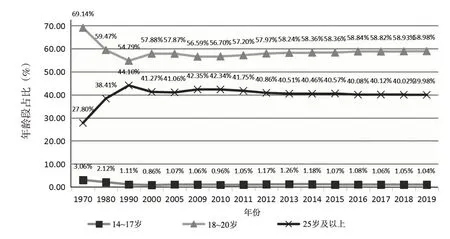

從圖3可以看出,1970—2019年的數據顯示,驅動美國高等教育發展的力量主要來自18~24歲人口的高等教育入學率的增長,但25歲以上人口的入學率增長亦不可小視。嚴格意義上說,這雖不是當代學生群體的結構特征,但經過近50年的發展,這種趨勢日漸明顯,而且從某種程度上展示了美國未來高等教育發展在年齡意義上的可能空間。

圖3數據顯示,美國高等教育發展的主要動力來自18~24歲人口高等教育入學率的增長,接受高等教育的比例自1990年以來始終保持在57%上下浮動。值得關注的是,25歲以上人口高等教育入學率從普及化初期的27.8%升至1990年的44.10%,增長了約17個百分點。之后的30年,人口高等教育入學率盡管逐漸減少,但這個年齡段中接受高等教育的人口比例依然在40%上下浮動。

圖3 1970—2019年美國高校學生占相應年齡段人口比例變化圖

從圖3中還可以看出,到了1990年,18~24歲年齡高等教育入學人數比例與25歲以上高等教育入學人數比例的情況基本相同,而在此之前,18~24歲人口的高等教育入學率要明顯高于25歲以上人口。

我們還可以發現,近30年來25歲以上人口的入學率變化非常緩慢。由此可以看出,美國高等教育毛入學率的增長其實并非其高等教育成就的全面體現,因為這將很多入學的大齡學生(超過計算高等教育毛入學率的年齡階段)排除在外。事實上,在美國剛剛進入普及化階段的20年里,美國25歲以上人口中接受高等教育的比例從27.8%增長到44.10%。從高等教育本身的性質看,這將近17個百分點的提高實屬珍貴和難得。

(四)兩年制非全日制學生比例增加明顯

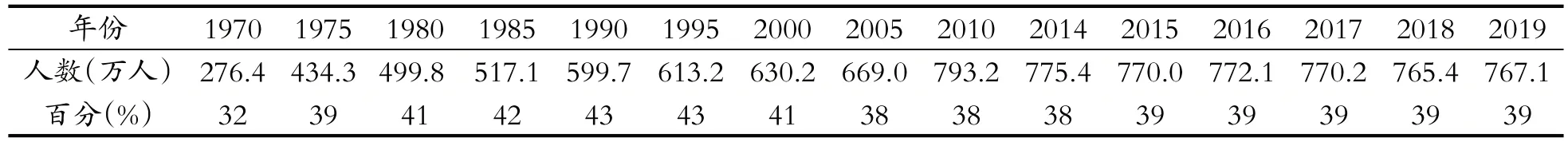

2011年美國教育統計中心數據顯示,從1970年開始,美國高校的非全日制學生比例不斷增長,在1990年已有將近一半的非全日制學生就讀,該比例達到43%,如表2所示。

表2 1970—2019年美國授予學位高校非全日制學生人數及百分比

在不同層次院校中,全日制和非全日制學生比例相差很大。數據表明,在美國四年制院校中,研究生和本科生投入學習的時間很不一樣。如果將公立院校、私立院校中的非盈利以及盈利性學校的學生作為百分百的比例,這三類院校本科生全日制和非全日制的比例分別為32.8%和8.6%,56.3%和12%,31.9%和8.6%,前者為后者的4倍左右。而研究生的情況則不太一樣,前兩類院校(公立和私立院校中的非營利)全日制研究生比非全日制研究生比例略低,分別為4%和5.1%,11.3%和12.7%;而私立營利性院校中研究生全日制和非全日制的比例則為9.2%和2.5%,前者的比例比后者要高出近3倍。這表明在私立營利性院校中,研究生更傾向于全日制學習。

兩年制學院中,公立院校的本科生更傾向于部分時間制(全日制和非全日制的比例分別為18.7%和29.3%),而私立院校的本科生則更傾向于全日制(私立非營利性院校的這兩者比例分別為1.2%和0.5%;私立營利性院校中為23.5%和3.1%)。

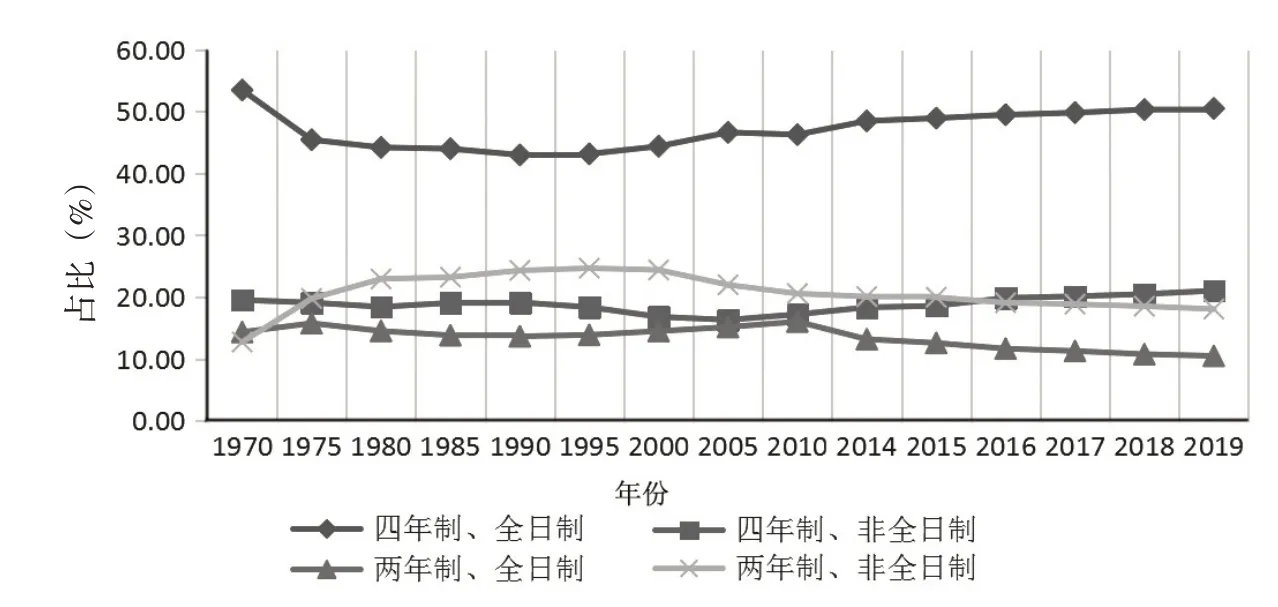

圖4反映的是1970—2019年,不同層次院校中全日制和非全日制學生(包括本科生、研究生和專業學位生)的比例分布情況。在這里,100%代表的是美國各級各類高等教育機構的所有學生。圖4顯示,在普及化初期(以1970年為例),四年制院校中全日制學生比非全日制學生的比例要高出33.9%,而在兩年制院校中,這個比例只高出1.6%。然而,在進入普及化后的20多年,尤其在1995年,這個變化最明顯,四年制院校中全日制學生比非全日制學生的比例高24.8%,比1970年減少了9.1%。有趣的現象是,在兩年制院校中,全日制學生比非全日制學生的比例則低了10.6%。

圖4 1970—2019年不同層次學校全日制與非全日制學生比例分布變化圖

總的來說,自美國進入高等教育普及化階段以來,兩年制院校(絕大多數為社區學院)非全日制學生在該層次院校學生總數不斷增加(除在2000年后有下滑趨勢,但總體增加),即這類院校中有更多學生選擇的是業余學習。根據圖4還可以計算出在美國進入普及化階段后整個高等教育中全日制和非全日制學生的比例,以較為顯著的1995年為例,全日制和非全日制學生的比例分別為56.9%和42.9%,可見在美國有近四成的學生是通過業余時間來接受高等教育,這個占比已經很高了。

三、學生接受高等教育逐漸成為義務,學習經歷多樣化

(一)學生學習背景多元化

伴隨著美國社會的發展,普及化階段接受高等教育已逐漸成為人人都應履行的義務,不再是精英化階段的特權和大眾化階段的權利。隨著美國高等教育規模的不斷擴大,嚴格的能力限制已不再是必須的,進入大學學習前不一定必須有達到水平的學術能力,現實情況也表明,這樣的學生人數有所增加。

(二)學生學習目標多樣且復雜

進入大學逐漸成為一種義務,但高等教育目的不明確是高等教育進入普及化階段的一個現實問題。大學生群體的學習目標在普及化階段的各個時期也發生了不同的改變,逐漸出現了更多的學習目的和目標,有的學生或許是為了求知,有的是為了提高社會地位或階級跨越,有的是為了學習后提高生活質量,有的是為了追求布魯貝克所謂的“認識論”中滿足對高等知識的“閑逸”好奇心,有的求學目的或許更加多樣化。

數據顯示,在1967 年,為了獲得更加有意義的生活是85.8%的學生的求學目的。然而在2006 年,這個比例已經遞減至46.3%;同時,1967年,為了獲得更加豐厚的經濟基礎是41.9%的學生的學習動機,在2006年這一學習動機的比例達到了73.4%,并有不斷增長的趨勢[5]。

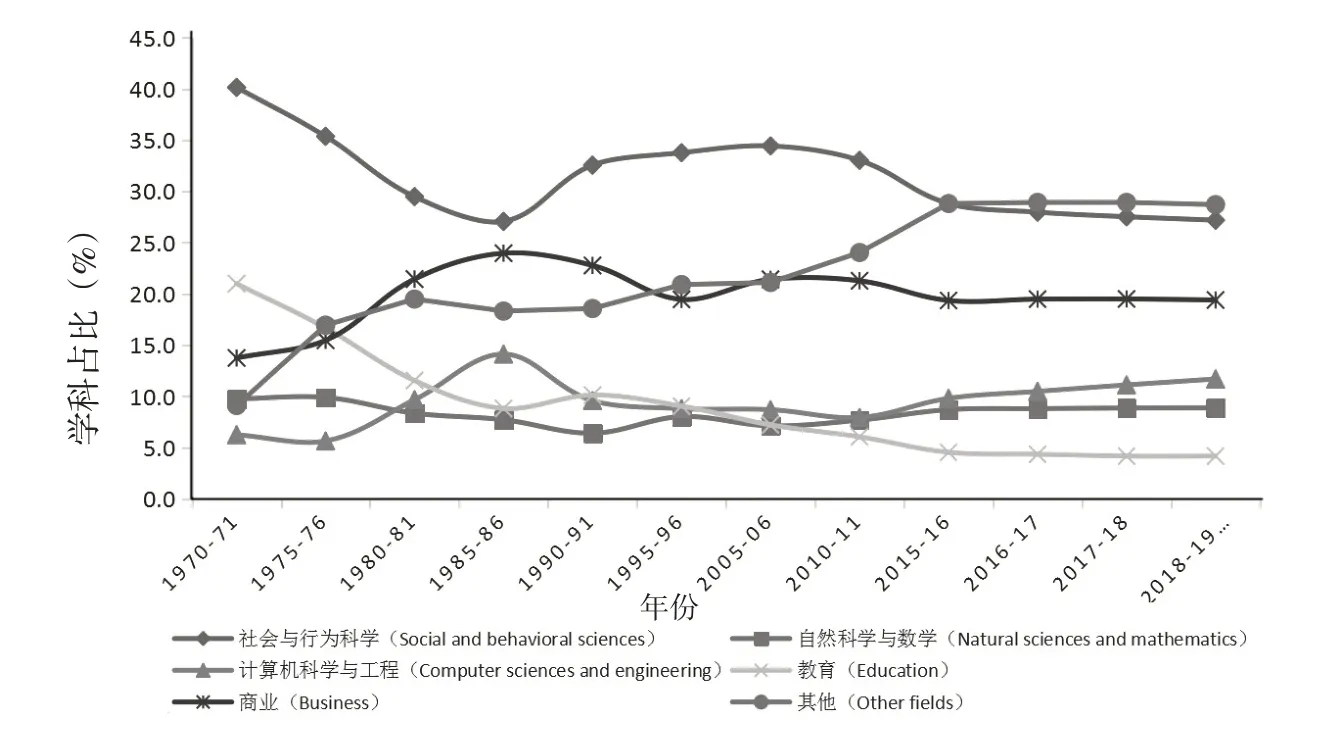

1970年以來,美國高校入學人數比例較高的幾個學科有行為社會科學(Social and behavioral sciences)、信息科學與工程(Computer sciences and engineering)、教育(Education)和商業(Business)等。然而10年后,學生對專業選擇的興趣逐漸轉向商科,獲得商科學士學位的高校學生比例在1985年達到了24%,獲得教育領域學士學位則出現明顯下降的趨勢,且在接下來的30年里,此比例不斷下降[5]。

圖5 1970—2019年各研究領域研本科學位授予百分比變化

四、美國高等教育普及化階段學生群體多樣化對我國高等教育的啟示

通過以上對美國高等教育大眾化階段學生群體多樣性的分析可以看出,從高等教育大眾化到普及化的轉變不只是入學人口和年齡上的變化,學生群體的社會組成和學習經歷也有很大差異和異質性。這些變化來自高校校長、行政人員、教職員工、高校學生以及政府部門等,甚至包括了社會普通民眾在內的各個直接或間接的高校內部和外部的利益集團產生的影響。這不僅反映了社會大眾對于高校提出越來越具體的要求所引發的轉變,也有高校自身在協調和發展過程中自覺進行改變。從全球的角度來看,發達國家和地區的高等教育經驗值得我們學習,但更重要的是,需要根據我們人口結構和產業結構的特征,并基于國情將他人經驗與中國高等教育的現實緊密結合起來。

由美國高等教育普及化階段數據可得出的最直接的結論便是“非傳統學生”學習經歷與來源復雜化和獨特化,使進入普及化階段后學生對于教育的選擇也產生了多樣化需求,不同類型的學生有了多種教育選擇。由于學生來源的復雜性、個人的獨特性和入學動機的差異性決定了其教育選擇的多樣性,這就要求高等教育機構通過調整傳統課程的教學方法、轉變過時的教學形式或清晰定位高校內部治理主體的方式,來積極應對這一挑戰。在課程方面,高等學校往往注重課程的豐富性,滿足學生的多樣化需求,但也應該針對個別學生的特殊需求而專門設置開設一些課程,滿足個別學生的個性化需求。例如,在課程學習方面,高等教育機構應盡力消除“非傳統學生”學習的時間和障礙,并努力為他們提供靈活便捷的學習方法,以幫助滿足“非傳統學生”的學習愿望。在美國,大眾高等教育系統的組織以及結構和框架在就學率還未達到普及化階段的標準時就已經形成,這為美國高等教育提供了更大的發展空間,使其進入普及化階段之后,注冊率仍然大幅度增加,幾乎沒有給需要成長和發展的高等教育系統施加壓力。

由此可知,從精英化階段過渡至大眾化階段,再平穩地進入普及化階段的過程中,一系列頗具有前瞻性的政策和法案在美國高等教育的發展中起到了關鍵作用。因此,在中國進入普及化階段的前期,我們可結合國情合理借鑒歐美國家經驗,從頒布前瞻性政策、多渠道吸納、學生多元化發展等角度出發,改革高等教育。