中國永放異彩的音樂巨星

——紀念著名作曲家朱踐耳一百周年誕辰

曹畏

2017年8月15日上午九時在上海瑞金醫院,我國的一顆音樂巨星隕落了——成就卓著、名聞遐邇的作曲家朱踐耳與世長辭,享年95歲。噩耗傳出,在音樂界人士和愛樂者中引起了極大的悲痛和極大的震動。人們慟呼朱踐耳的逝世是我國音樂界的重大損失。今年是朱踐耳逝世五周年;10月18日也是他一百周年誕辰的紀念日。據悉,中國音樂家協會、上海市文學藝術界聯合會、上海音樂家協會、上海交響樂團等為紀念朱踐耳百年誕辰,原本籌劃了一系列的活動,但因新冠肺炎疫情的影響,原有籌劃不得不有所改變,但這并不影響熱愛他、欽佩他的圈內外人士對他的懷念。值此朱踐耳百年誕辰紀念之際,回眸他有聲有色的藝術經歷和德藝雙馨的成就,種種往事令人記憶猶新!

壹

說起朱踐耳,人們自然而然地想到他于1965年創作的兩首響徹全國的群眾歌曲《唱支山歌給黨聽》(原名《雷鋒的歌》)和《接過雷鋒的槍》。朱踐耳這兩首歌曲接連創作出來后,分別于同年2月21日和3月1日在上海《文匯報》上發表。當年3月5日毛澤東同志向全國發出了“向雷鋒同志學習”的偉大號召。可以說朱踐耳這兩首藝術性很強的群眾歌曲,為毛澤東同志的“向雷鋒同志學習”的號召,起了輿論先導的宣傳作用。這兩首歌迅即傳遍大江南北,如同奔騰不息的波濤激蕩在億萬軍民的心里,也給朱踐耳帶來了全國范圍內前所未有的廣泛知名度。朱踐耳的創作成就當然絕不僅僅是這兩首膾炙人口的歌曲。他最突出、最輝煌、最卓越的創作成就,在他大量的交響曲及各種音樂體裁作品的創作之中。

少年立志是朱踐耳邁向人生道路的起點。他從上海光華大學附中畢業后,就決心棄理從文,“一心要當音樂家”。他學拉手風琴,學吹口琴,學彈鋼琴,甚至還學拉過鋸琴,樹立了終身走音樂道路的宏愿。

朱踐耳原名朱榮實,字樸臣。13歲的他“被聶耳作的電影歌曲強烈地吸引著”,后來他更多地了解了人民音樂家聶耳,更是“非常欽佩他的遠見和志向”,于是他把自己的字樸臣,改為踐耳,意思是要實踐聶耳的音樂理想。朱踐耳在他著寫的《朱踐耳創作回憶錄》一書中說到他改字樸臣為踐耳的初衷:“其中的‘踐’字,含義有二,一是決心步聶耳之后塵,走革命音樂之路;二是想實現聶耳未能完成的志愿,也要去蘇聯留學,也要寫交響樂。”那時他就在心中為日后的“交響夢”埋下了一顆生命力極強的種子!而踐耳竟也從此成為他的正式名字,以至現在響徹神州大地,飲譽海外。

年少時朱踐耳已嘗試作曲,從1942年至1944年,他自認為是“音樂創作童年時期”,連續創作了七首藝術歌曲,其中他作詞作曲的《春,你幾時歸?》,在20世紀60年代還被他的好友、南京軍區前線歌舞團原團長、著名作曲家沈亞威贊為“是首好歌”。1945年8月18日,他到蘇北抗日根據地參加新四軍,成了蘇中軍區前線劇團里的一員,與沈亞威及后來成為著名二胡演奏家和作曲家的張銳成了戰友。在部隊的大熔爐里,朱踐耳不僅接受了戰火的洗禮,而且作為文藝兵在音樂創作方面有了長足進步。兩年不到的時間里,他創作了十多首鼓舞士氣的軍旅歌曲。1947年2月底他創作的《打得好》一歌,被他稱為“最初的代表作”,在部隊傳唱,深得指戰員們的喜愛和稱贊。

新中國成立,朱踐耳先轉業到上海電影制片廠當專業作曲,以后又被調入北京電影制片廠從事音樂創作,曾前后為《和平萬歲》《龍須溝》《海上風暴》等影片作曲。盡管在為大型紀錄片《偉大的土地改革》配樂的過程中,創作完成了他早期的代表作——管弦樂《翻身的日子》,可他還是覺得“樂思枯竭”,“甚至懷疑自己究竟還能否繼續從事音樂創作”。他迫切地渴望“充電”,渴望接受正規系統的音樂學習。

1954年,幸運之星終于降到他的頭上,他被國家選派到蘇聯莫斯科柴可夫斯基音樂學院留學,師從資深的謝爾蓋·阿·巴拉薩良教授攻讀交響樂創作專業。朱踐耳非常珍惜這次難得的深造機會——到蘇聯去留學也是他所崇敬的作曲家聶耳未完成的夙愿。

朱踐耳在柴可夫斯基音樂學院留學五年。1955年到1960年的日日夜夜,他勤奮刻苦地學好每一門課程,且成績優秀。期間他創作了各種體裁的作品達21首之多,里面最有成就的首推他的留學畢業之作:交響曲—大合唱《英雄的詩篇》(毛澤東詩詞五首)。此外,還有留學初期寫的管弦樂《節日序曲》,以及管弦樂《壯士行》、鋼琴獨奏曲《流水》和《思凡》等優秀作品。“交響夢”從一顆小小的種子開始在他心中抽枝展葉,茂盛成長,他年少時立志要走的音樂之路也越走越扎實。他的第一部專業性的富有成就的樂隊作品《節日序曲》,于1959年被蘇聯國家廣播電臺看中,作為永久性曲目買斷保存,還由世界上一流的蘇聯大劇院交響樂團錄音,可見他創作此曲的成功。他留學五年學習總結性的交響曲—大合唱《英雄的詩篇》,是他一部階段性的里程碑式的杰作。他以此在我國音樂領域首創了“交響曲—大合唱”的創作體裁。他年少時的理想就是以后要“聶耳加貝多芬”,即以西方的作曲技法創作出具有中國精神、中國風格的交響樂作品。

貳

1960年7月,朱踐耳從蘇聯學成回國,胸懷“交響夢”,準備全身心地投入交響樂創作。他原想到專演交響樂的上海交響樂團工作,結果陰錯陽差,被分配到了上海歌劇院,為舞蹈和舞劇的配樂作曲。但他一直沒有放下創作交響樂的夢想。1975年,朱踐耳終于如愿以償地進入上海交響樂團,成了駐團作曲家之一。

他厚積薄發,開始在交響樂創作方面發力。他的創作都是真情流露的有感而發,都與國家的前途、人民的命運息息相關,從他年少時以聶耳為榜樣創作的歌曲,在蘇聯留學創作的一批作品,莫不如此。到上海交響樂團任職之后,他又陸續創作了緬懷周總理的弦樂合奏《懷念》、以“文化大革命”中被迫害致死的烈士張志新為素材而創作的《交響幻想曲——紀念為真理獻身的勇士》等作品。1980年5月,《交響幻想曲——紀念為真理獻身的勇士》在“上海之春”,由德高望重的指揮家黃貽鈞指揮上海交響樂團首演,次年便在全國第一屆交響音樂作品評獎中獲得排名第二的優秀獎;1984年5月在莫斯科第二屆國際音樂節上,此曲由菲·依·格魯先柯指揮烏克蘭國家功勛交響樂團演出及錄成唱片。同時朱踐耳還以詩意的筆觸和優美的旋律,創作了以江南水鄉為背景的無伴奏合唱套曲《綠油油的水鄉》。

朱踐耳歷來主張音樂創作要與深入生活相結合,要在深入生活中飽覽氣象萬千、雄偉壯麗的祖國山河,感受各族人民的思想風貌、甘苦悲歡,向民間民族音樂學習,搜集當地的音樂素材,以此來升華自己的思想感情,激發自己的創作靈感,融合和創造性地運用來自民間的音樂元素。從59歲開始,他多次到貴州、云南、廣西等地深入生活、采集民歌。當時,通向山鄉邊寨的路坑坑洼洼,交通十分不便,他常常獨自步行,或騎馬趕路,生活條件非常艱苦,一路走村寨,一路參加少數民族的風俗節慶,一路用小型收錄機錄下苗族老人吟唱的民歌,有時就直接用筆迅速記錄下來。1983年1月13日至5月14日的4個月內,他在云南深入生活,行程約兩萬五千里,其中一半坐火車,一半乘長途汽車,個別地區則靠步行或騎馬。去過的地方有西雙版納、思茅、德宏、紅河、麗江、大理六個地區;接觸和采訪了傣、哈尼、彝、拉祜、佤、僾尼、布朗、景頗、納西、白等十個少數民族,采風錄音磁帶30盤,如同挖掘到一個豐富多彩、風情萬種的音樂礦藏。1983年2月28日,朱踐耳曾寫過一封信給當時的上海交響樂團團長黃貽鈞,告知他在采風過程中的一次危急經歷。那時正值除夕,他被熱情的傣族村民邀請到家做客,其中有一種用苦葉子汁拌的生肉,對傣族村民來說這是傳統美食,對朱踐耳來講卻完全吃不慣。礙于對傣族村民的尊重,他勉強吃了一點。誰知年初一早晨起,就上吐下瀉好幾次,并發高燒,痛苦不堪!因是春節假期,住處也沒人招呼幫忙,年初二他勉強步行20多分鐘捱到醫院輸液,初三又去輸了一次。雖然沒有痊愈,但深入生活的日程不能耽誤,他在信中說“我的行動計劃不變”,繼續“一個人”翻山越嶺,尋找民歌手采集民歌素材。

結束了4個月的深入生活回到上海,他“趁熱打鐵”,抓緊創作。先后寫出了側重于畫意的交響組曲《黔嶺素描》和側重于詩情的交響音詩《納西一奇》,還與好友張銳合作創作了二胡與管弦樂隊組曲《蝴蝶泉》。這三部新作均由黃貽鈞指揮上海交響樂團首演。他的三部以西南少數民族生活為題材的作品,完全體現了他在西南深入生活后的藝術成果。他吸收當地民族音樂的素材,并加以交響化的衍變發展,呈現出一幅幅多彩多姿、富有民族特色的民俗性畫面,充分展現了他在交響樂創作方面的藝術造詣,受到各方面的好評。他甚至還特地重返云南,邀請專業音樂工作者和少數民族代表舉行座談會,放兩部他獨自完成的組曲和音詩的演出錄音給他們聽,認真記錄他們的意見,回滬后再作修改加工。1983年下半年他的《黔嶺素描》在滬首演后,又曾由瑞典廣播交響樂團在斯德哥爾摩演出。

叁

朱踐耳音樂道路的終極目標,是創作具有中國氣派和能立于世界民族之林的交響曲。他從1985年開始創作大轉型,矢志“衰年變法”。要更加貼近生活,“要充分發揮作者的創作主體性,需要有自己獨特的視角、獨特的構思、獨特的筆法”,這就是朱踐耳在六旬之后“變法”的追求和實踐。具體創作時,他在繼承貝多芬等古典作曲家音樂傳統的同時,還向民間民族音樂學習,向西方近現代作曲技法學習。60多歲的他仍去上海音樂學院和年輕學生們一起坐在課堂里聽教授講課,并認真記錄。他聽過多調性的系統分析,聽過對法國現代作曲家梅西安的作品分析,聽過十二音無調性體系的系列講座。這些現代作曲技法的課程,給了他許多啟發,并研究消化,融會貫通,以此充實從蘇聯留學獲得的傳統作曲技法,進而把學到的西方現代的作曲技法異化到自己具體的創作之中。從1985年到1998年的十多年里,朱踐耳創作了十一部交響曲,幾乎每年就有一部大型交響曲問世。他的第一和第二交響曲是他“衰年變法”后最初的姐妹篇似的創作成果。時任文化部長、著名作家王蒙在北京聽了陳燮陽指揮上海交響樂團演的《第一交響曲》,特地握著朱踐耳的手,稱贊道:“你寫得很棒啊!”他的加了鋸琴獨奏的《第二交響曲》由陳燮陽指揮上海交響樂團在北京演出后,中國音樂家協會為之專門召開座談會,與會的頗具聲望的首都作曲家、教授、音樂理論家都對此作出了高度贊譽。有位音樂理論家說:“和《第一交響曲》相比,《第二交響曲》更多的是由心的體驗和抒發,揭示了人們精神上所受的磨難,用的是現代化音樂語言,又一次證明,踐耳的作品總是反映時代的,能引起我們的共鳴。”

1986年朱踐耳64歲,他不顧家人的勸阻,執意到西藏深入生活和采風,歷時一個多月。在西藏他以頑強的毅力克服高原反應,興致勃勃地在拉薩、日喀則、江孜等幾個藏族人民居住地了解他們的日常生活和風情習俗,采集藏族民歌和藏戲的音樂素材。他深切感到在“世界屋脊”之上,“一切都那么新鮮神秘,那么興奮迷人”。他的創作激情又如雅魯藏布江般奔騰起來,回滬后他很快寫出了《第三交響曲“西藏”》。樂曲描繪了西藏色彩繽紛的風俗性畫卷,展現了藏族人民豪邁剽悍的性格。朱踐耳把此作稱為“散文詩”的作品。

在自己的交響曲創作中,朱踐耳并不囿于固定的模式,而是追求一曲一個樣,他從不重復自己,總是嘗試用不同手法,不斷挑戰自己,創作的每部交響曲都各具個性特點。他創作的《第四交響曲》(為笛子和22件弦樂而作的室內交響曲),就是由中國的竹笛和西方的弦樂器組合成的作品。他邀請著名笛子獨奏家俞遜發加盟演奏,邀請著名指揮家張國勇指揮上海交響樂團弦樂組錄音。而后這個錄音被送到瑞士,在全球眾多參賽的作曲家中,獨有朱踐耳獲得第十五屆瑞士“瑪麗·何塞皇后”國際作曲比賽唯一大獎。這不僅是首位中國作曲家獲得此殊榮,也是亞洲首位獲此殊榮的東方作曲家。

朱踐耳是抗戰老兵,是在戰火中經受過考驗的老黨員。但他從不以此作為政治資本,來謀取官運亨通。即使在他花甲之年后擔任了上海音樂家協會主席和上海市文聯主席,他也沒有棄樂從仕,而是始終堅定地走音樂創作之路,全心全意地為我國的交響樂事業的發展揮灑音符。他從不以音樂創作沽名釣譽,而是為填補我國交響樂創作的空白不遺余力,為我國交響樂能昂首闊步走上世界舞臺貢獻一切。

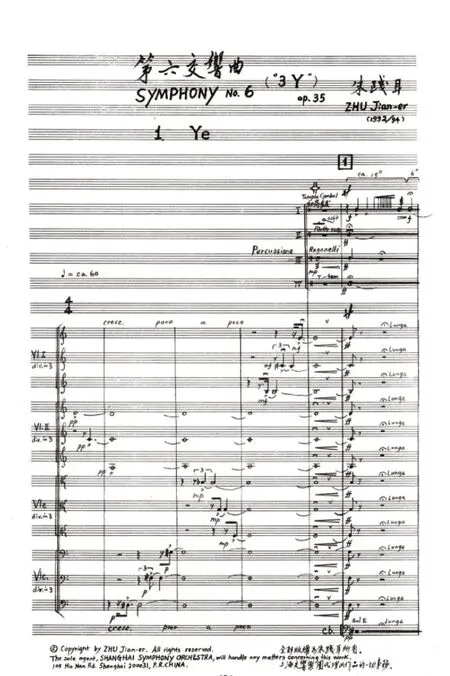

因此在他年逾六旬之際,他爆發出更加旺盛、更加持久、更加睿智的創作熱情。一部接一部新穎獨特的交響曲響亮登場。1994年他和夫人舒群到美國探親,在實實足足的這七個月里,他寫出了《第六交響曲3Y》(為錄音帶和交響樂隊而作);寫出了《第七交響曲“天籟·地籟·人籟”》,他說這是一部為五位演奏者敲擊50多件打擊樂器而寫的“敲擊交響曲”;在美國他寫出了一部別出心裁地用一把大提琴和一個人敲擊16種打擊樂器的“二人交響曲”——《第八交響曲“求索”》。同時他又穿插創作了一部十分鐘的,用簡明如歌的旋律來表達深層思想感情的《小交響曲》。在美國七個月,朱踐耳竟然完成了大小四部交響曲的創作,真正體現了他高產優質的藝術造詣。

他接受北京電臺音樂部委約而寫的《第九交響曲》晚于他的《第十交響曲“江雪”》的創作。世界音樂史上,有一個交響曲創作不超過九部的“魔咒”,多位杰出的作曲家寫完“第九”部就止步不前,而且擱筆長逝。貝多芬、勃魯克納、馬勒等德奧作曲家均是寫出九部交響曲,再也未能寫出“第十”部,即以各種原因而遺憾謝世。然而朱踐耳卻不信這個“邪”,他偏偏打破了音樂史上這個“魔咒”,創作了十一部風格迥異的交響曲。

《第六交響曲》總譜第一頁手稿

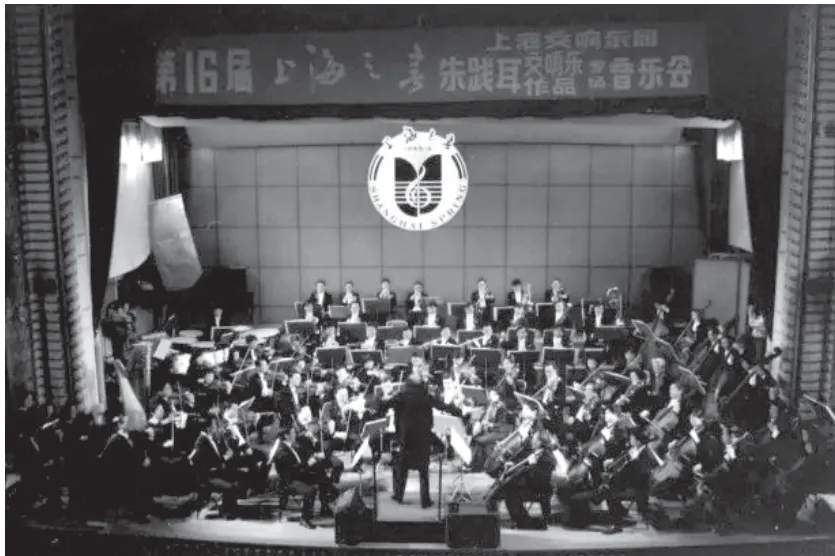

朱踐耳交響樂作品專場音樂會在第16屆“上海之春”上演(1995年)

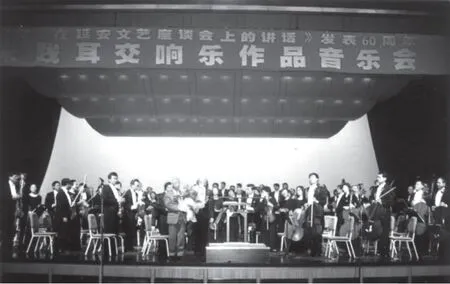

朱踐耳交響樂作品音樂會現場(2002年)

1997年朱踐耳接受美國哈佛大學弗朗音樂基金會委約,創作了《第十交響曲“江雪”》。他以唐代詩人柳宗元的五言絕句《江雪》的意境和內含構思全曲,巧妙地把古琴演奏家龔一彈奏的古琴和京劇表演藝術家尚長榮的吟唱交織在交響樂隊龐大的結構和豐富的音響中,呈現出雋永而悠長的藝術魅力。中國文聯副主席、中國音樂家協會主席、著名作曲家葉小綱在北京聽了陳燮陽指揮上海交響樂團演的《第十交響曲“江雪”》,贊美說此作“是作曲家人格完成的重要作品,是我國交響曲領域中探索最成功的一首”。

肆

令人贊嘆的是,朱踐耳在奮力創作這些交響曲的同時,還以充沛的精力和奔涌的靈感于1997年創作了慶賀香港回歸的交響詩《百年滄桑》,且獲全國征稿的唯一大獎;他創作的嗩吶協奏曲《天樂》,獲得上海文化藝術節優秀成果獎;他應約為上海交響樂團慶祝建團一百二十周年創作了管弦樂《燈會》;應邀為臺灣交響樂團慶祝建團五十周年創作了交響詩《山魂》。與此同時,他還創作了鋼琴獨奏、琵琶獨奏、民樂重奏、管弦樂組曲和女高音與弦樂隊等作品。他的創作精神和創作成果,在國內音樂界名列前茅,有口皆碑。中國音樂家協會原副主席、上海音樂家協會原主席陸在易曾在《人民音樂》專門撰寫長文,全面論述他與朱踐耳的交往和藝術成就,稱朱踐耳是“天才作曲家”,堪為名副其實!

朱踐耳創作了十一部熠熠生輝的交響曲,創作了數不勝數的獲得中外贊譽的各種體裁的音樂作品,可謂著作等身,為我國的交響樂創作樹立了一座令人敬仰、令人研習的高大里程碑。時任上海交響樂團音樂總監、著名指揮家陳燮陽指揮本團首演了朱踐耳的大多數交響樂作品,并在上海音樂家協會、上海交響樂團和上海音樂出版社共同努力下,指揮錄制了《朱踐耳交響曲集》和《朱踐耳管弦樂曲集》唱片。陳燮陽比朱踐耳年輕17歲,也算忘年交了。他們之間建立了相輔相成、同心協力的合作關系。陳燮陽說從朱踐耳身上“看得到一種濃濃的為人民服務而創作的情懷,讓人敬重”。著名音樂理論家、中央音樂學院教授黃曉和則稱朱踐耳是“跨世紀的偉大作曲家”,他也在《人民音樂》發表長文評論朱踐耳的創作及其成就,在結語中寫道,“我認為他是一位立足中國,放眼世界,直面現實,展望未來,與時俱進,勇于創新的作曲大師”,“他必將日益被廣大人民群眾認識、理解、肯定和愛戴”。曾與朱踐耳建立了忘年交深厚友誼的上海交響樂愛好者協會及其會員們亦大聲呼吁:朱踐耳先生已經為我國的交響樂事業作出如此多如此顯著而重要的貢獻,現在是必須確立他在我國現代音樂史上卓越地位的時候了。

經上海音樂家協會、上海交響樂團、上海音樂出版社通力合作,《朱踐耳交響曲集》和《朱踐耳管弦樂曲集》的總譜及《朱踐耳創作回憶錄》于2015出版。2016年9月,上海音樂學院時任院長林在勇等人應邀飛赴俄羅斯,參加莫斯科柴可夫斯基音樂學院建立一百五十周年紀念活動。朱踐耳聞訊特地委托林在勇把《朱踐耳交響曲集》和《朱踐耳管弦樂曲集》總譜及《朱踐耳創作回憶錄》帶去贈送母校,還用中俄雙語送上了對母校一百五十周年的祝賀,并鄭重地寫下了“前莫斯科柴可夫斯基音樂學院畢業生和前上海音樂學院教師、現94歲的作曲家朱踐耳”的落款。當“柴院”院長在院慶紀念大會上,向全院師生展現朱踐耳贈送的這三本書時,場內掌聲雷動,對這位中國耄耋校友表示感謝!院長在紀念大會上高興地說朱踐耳贈送的三本書是“柴院”慶賀建立一百五十周年收到的珍貴禮物。朱踐耳對母校及他的老師一直心懷感激,希望他的作品能夠在母校作一次匯報演出,可惜他最終未能如愿。不過,在他逝世一年后的2018年春天,在他夫人舒群和陳燮陽的聯絡推動下,陳燮陽指揮俄羅斯國家交響樂團在“柴院”舉行了朱踐耳題詞的“感恩母校”的《天地人和》音樂會,演出朱踐耳的《第二交響曲》《節日序曲》《歡欣的日子》及嗩吶協奏曲《天樂》、交響詩《百年滄桑》,受到“柴院”師生和院外聽眾的熱烈歡迎。此后由廣東音像出版社有限公司出版了這場音樂會實況的唱片。

黨和人民高度重視和評價朱踐耳在音樂創作中取得的赫赫成就,他也獲得了海內外許多頂級和優秀獎項,可以說,他是我國交響樂創作領域獲獎最多的作曲家,有“瑪麗·何塞皇后”國際作曲比賽唯一大獎、1991年上海市首屆文學藝術個人杰出貢獻獎、2003年第三屆中國音樂家協會頒發的“金鐘獎”終身榮譽獎章等。朱踐耳一生埋頭創作,低調處世。他說自己的創作只是為后人做一塊鋪路的石子,為年輕的作曲家提供自己創作的經驗和教訓。2016年他94歲,在寫給愛樂者的一封信里,仍然滿懷熱情地寄希望于我國音樂界,親切地說:“為了中國的交響樂創作和演出高峰,努力吧!”

朱踐耳作為我國音樂界的一顆巨星,其博大的人格、輝煌的作品,定將在中外樂壇永放異彩!