繼承優(yōu)良傳統(tǒng)與推陳出新

——張仃踐行《講話》精神的現(xiàn)實(shí)意義

□ 劉元飛 高 倩

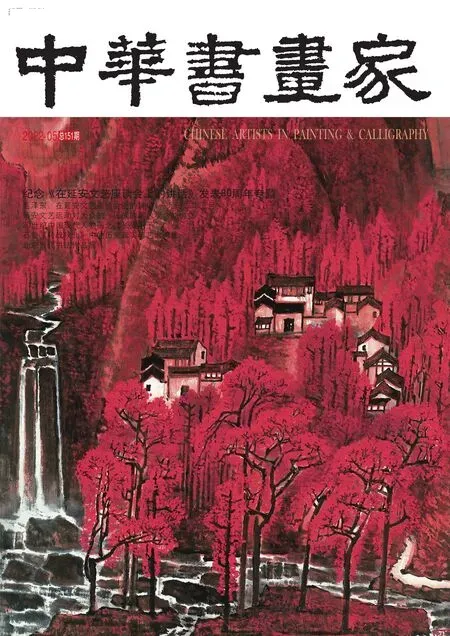

1942年春,毛澤東同志《在延安文藝座談會(huì)上的講話》發(fā)表。簡(jiǎn)言之:一、確立了文藝為人民大眾服務(wù)的根本方向,指出了社會(huì)生活是文學(xué)藝術(shù)的唯一源泉;二、確立了為人民大眾服務(wù)過程中文藝創(chuàng)作“普及”與“提高”的辯證關(guān)系;三、確立了文藝應(yīng)當(dāng)服從于政治,文藝批評(píng)有兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn),即政治標(biāo)準(zhǔn)與藝術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。這次《講話》對(duì)黨的文藝政策制定和文藝工作的健康發(fā)展起到了決定性作用。在具體到對(duì)待中外以往文藝作品的態(tài)度時(shí),《講話》指出:“對(duì)于中國(guó)和外國(guó)過去時(shí)代所遺留下來的豐富的文學(xué)藝術(shù)遺產(chǎn)和優(yōu)良的文學(xué)藝術(shù)傳統(tǒng),我們是要繼承的,但是目的仍然是為了人民大眾。對(duì)于過去時(shí)代的文藝形式,我們也并不拒絕利用,但這些舊形式到了我們手里,給了改造,加進(jìn)了新內(nèi)容,也就變成革命的為人民服務(wù)的東西了。”

1956年毛澤東同志《關(guān)于正確處理人民內(nèi)部矛盾的問題》一文中,再概括發(fā)展為“古為今用,洋為中用、百花齊放、推陳出新”的繁榮社會(huì)主義文藝的方針,成為優(yōu)秀文藝工作者自覺踐行的原則。也正是因?yàn)楸姸辔乃嚬ぷ髡叩慕艹鲔`行,證明了這一原則的先進(jìn)性。其中美術(shù)界前輩張仃無疑是典型代表。他先后擔(dān)任延安魯藝、東北魯藝美術(shù)部、中央美術(shù)學(xué)院、中央工藝美術(shù)學(xué)院的教師、領(lǐng)導(dǎo),更是延安文藝座談會(huì)的親歷者。從美術(shù)教育工作、美術(shù)創(chuàng)作兩大方面真誠(chéng)踐行了《在延安文藝座談會(huì)上的講話》的主旨精神。從他1954年參加中國(guó)美術(shù)家協(xié)會(huì)召集的關(guān)于中國(guó)畫問題的大討論并發(fā)表《中國(guó)畫繼承傳統(tǒng)與推陳出新》(后改為《國(guó)畫創(chuàng)作與繼承優(yōu)良傳統(tǒng)問題》)的文章來看,與毛澤東同志的“古為今用,洋為中用、百花齊放、推陳出新”精神基本吻合。雖然表面上張仃的文章所對(duì)應(yīng)的主體只是中國(guó)畫,但實(shí)際上已代表他在“大美術(shù)思維下”“繼承優(yōu)良傳統(tǒng)與推陳出新”藝術(shù)創(chuàng)作思想的成熟。

今年是毛澤東同志《在延安文藝座談會(huì)上的講話》發(fā)表80周年。縱觀過往,一方面我們?yōu)槲乃嚨姆睒s發(fā)展感到欣喜,另一方面文藝所面臨的新形勢(shì)、新問題也在不斷變化。這就要求我們必須繼續(xù)堅(jiān)守毛澤東同志《在延安文藝座談會(huì)上的講話》精神,遵循“繼承優(yōu)良傳統(tǒng)與推陳出新”藝術(shù)原則。堅(jiān)守習(xí)近平同志所提出的“中國(guó)文化自信”。筆者作為一名在魯迅美術(shù)學(xué)院任教的“魯藝傳人”,從美術(shù)教育和創(chuàng)作第一線工作者的視角,以張仃為例重溫這一原則,無疑更具有必要性和現(xiàn)實(shí)意義。

張仃 在中國(guó)爭(zhēng)取二萬(wàn)萬(wàn)和平簽名 漫畫

一、在美術(shù)教育工作施行過程中對(duì)“繼承優(yōu)良傳統(tǒng)與推陳出新”原則的堅(jiān)守

1932年,張仃就讀于北平美術(shù)專科學(xué)校國(guó)畫系,因?yàn)榻M織“左翼”美術(shù)家聯(lián)盟,被國(guó)民黨關(guān)進(jìn)監(jiān)獄,一年后釋放。抗戰(zhàn)后,以漫畫為武器宣傳抗日。1938年秋到延安,由毛澤東同志推薦到魯迅藝術(shù)文學(xué)院美術(shù)系任教,并于1942年受邀參加了延安文藝座談會(huì),他在《憶魯藝美術(shù)部在東北沈陽(yáng)恢復(fù)辦學(xué)》一文中說:“我們到延安后非常擁護(hù)毛主席的《在延安文藝座談會(huì)上的講話》,認(rèn)為生活是藝術(shù)的源泉,要為工農(nóng)兵服務(wù)的說法很對(duì),都決心按魯迅精神和‘講話精神’辦事。”①1948年,張仃奉調(diào)到東北魯藝美術(shù)部任副主任。據(jù)富穹《成長(zhǎng)在魯藝》一文中記載:“張仃同志在東北魯藝美術(shù)部初創(chuàng)階段功勛卓著,制定教育計(jì)劃,聘請(qǐng)教師,請(qǐng)畫報(bào)社沃渣、古元等兼課。自己親自講《在延安文藝座談會(huì)上的講話》,設(shè)專題講座。講創(chuàng)作中的色彩問題,講工藝美術(shù)的裝飾性等等。”②另?yè)?jù)魯迅美術(shù)學(xué)院楊為銘教授回憶:“1948年魯藝在沈陽(yáng)復(fù)校時(shí)期,(張仃)接受吉林東北大學(xué)美術(shù)系時(shí),以其慧眼,順手接納了美術(shù)系的全部附屬機(jī)械設(shè)備,成立了木工組(后叫班),并招收了第一批學(xué)生。這批學(xué)生在老師的帶領(lǐng)下,學(xué)中干、干中學(xué),理論與社會(huì)實(shí)踐相結(jié)合,不僅完成了上級(jí)交代的多項(xiàng)定制任務(wù),還為東北魯藝在沈陽(yáng)的新校園建設(shè)做出了實(shí)實(shí)在在的貢獻(xiàn)(現(xiàn)魯迅美術(shù)學(xué)院沈陽(yáng)校區(qū)的行政辦公樓即是木工組杰作之一)。后來這批師生皆成為造型藝術(shù)的開拓者和家具行業(yè)的元老。”由此可見張仃在美術(shù)教育、行政工作方面的前瞻性和決斷力之強(qiáng),直接奠定了東北魯藝直至后來魯迅美術(shù)學(xué)院美術(shù)教育工作的發(fā)展與輝煌,也把《在延安文藝座談會(huì)上的講話》精神薪火相傳到了東北。“繼承優(yōu)良傳統(tǒng)與推陳出新”的思想也伴隨他的教育與創(chuàng)作并行,創(chuàng)作思想越來越深入,越來越清晰。

張仃漫畫一組

1949年,張仃受邀到北京為籌備開國(guó)大典搞設(shè)計(jì),在圓滿完成國(guó)徽、政協(xié)會(huì)徽等一系列杰出設(shè)計(jì)任務(wù)之后,調(diào)離魯藝留北京工作,與王朝聞、羅工柳、胡一川、王式廓一起奉命接收北平國(guó)立藝專。1950年,中央美術(shù)學(xué)院成立,張仃任實(shí)用美術(shù)系主任,1954年兼任中央美術(shù)學(xué)院彩畫系黨支部書記、中國(guó)畫改革領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人。這標(biāo)志著他在中國(guó)美術(shù)教育的舞臺(tái)進(jìn)一步擴(kuò)大,也意味著他有機(jī)會(huì)將“繼承優(yōu)良傳統(tǒng)與推陳出新”的思想做出更大范圍的傳播與示范。在此期間,眾多從延安魯藝出來的畫家都認(rèn)為中國(guó)畫不能為人民服務(wù),應(yīng)被舍棄。這從當(dāng)時(shí)各藝術(shù)高校沒有中國(guó)畫名稱只有彩墨系即可看出端倪。張仃以中國(guó)畫改革小組負(fù)責(zé)人的重要身份表達(dá)了不同的觀點(diǎn)。1954年他參加中國(guó)美術(shù)家協(xié)會(huì)召集的關(guān)于中國(guó)畫的討論,發(fā)表《中國(guó)畫繼承傳統(tǒng)與推陳出新》(1955年《美術(shù)》雜志發(fā)表時(shí),題目調(diào)整為《關(guān)于國(guó)畫創(chuàng)作與繼承優(yōu)良傳統(tǒng)問題》)。文中提出了中國(guó)畫歷史悠久與脫離生活、時(shí)代的矛盾;老中國(guó)畫家公式化的技法與表現(xiàn)現(xiàn)實(shí)生活之間的矛盾;西畫技法訓(xùn)練下的新畫家與傳統(tǒng)精神、民族風(fēng)格之間的矛盾;保守主義與虛無主義之間的矛盾。準(zhǔn)確剖析了中國(guó)畫面臨的嚴(yán)重問題,明確了基于《在延安文藝座談會(huì)上的講話》精神對(duì)待中國(guó)畫的態(tài)度—“繼承優(yōu)良傳統(tǒng)、推陳出新”,并提出了具體的建議和實(shí)行方案。可簡(jiǎn)括為:建設(shè)民族美術(shù)的理論以指導(dǎo)創(chuàng)作;大力宣傳古今優(yōu)秀中國(guó)畫作品;提高中國(guó)畫家的政治理論水平;提倡中國(guó)畫家深入生活寫生;提倡新中國(guó)畫家深入臨摹學(xué)習(xí)古典作品;有計(jì)劃、有秩序地組織中國(guó)畫創(chuàng)作,發(fā)展包括水墨、重彩兩大門類的人物、山水、花鳥等各種題材的創(chuàng)作。因?yàn)椤敖ㄗh”能夠切中時(shí)弊又合理可行,因此文章發(fā)表后引起了巨大反響。他與李可染、羅銘一起去江南寫生,用中國(guó)畫的工具直接描繪大自然,師造化,從大好河山里尋找中國(guó)畫表現(xiàn)的新意境、新技法,以自證“繼承優(yōu)良傳統(tǒng)、推陳出新”的中國(guó)畫改革思路。由此發(fā)端,尤其是肩負(fù)高等美術(shù)教育責(zé)任的眾多中國(guó)畫畫家紛紛走進(jìn)生活、走進(jìn)自然、謳歌時(shí)代,接受新的創(chuàng)作思想和進(jìn)行嶄新的創(chuàng)作體驗(yàn)蔚然成風(fēng)。除中央美術(shù)學(xué)院李可染等突破壁壘較早進(jìn)行中國(guó)畫革新外,潘天壽等到雁蕩山寫生,創(chuàng)作出雁蕩山花系列;以趙望云、石魯、黃胄、方濟(jì)眾等為代表的“長(zhǎng)安畫派”巡展;傅抱石、關(guān)山月等的東北三省寫生系列;作為魯藝?yán)^承者的魯迅美術(shù)學(xué)院也在這一理論指導(dǎo)下涌現(xiàn)出了一大批有影響的國(guó)畫家及代表作品,如王盛烈、王緒陽(yáng)、許勇等的《八女投江》《興安風(fēng)雪》《黃巢起義軍進(jìn)長(zhǎng)安》《瓦崗軍分糧》等,代表著中國(guó)畫改革的力量在全國(guó)形成。由此可見張仃在那個(gè)特殊的歷史時(shí)期和特殊的位置上,在關(guān)乎中國(guó)畫前途命運(yùn)的節(jié)點(diǎn)上,創(chuàng)造了中國(guó)畫新生壯大的機(jī)會(huì),更通過高等美術(shù)教育的平臺(tái)為中國(guó)畫的人才培養(yǎng)和創(chuàng)作實(shí)踐爭(zhēng)取到政策保障和各種教育資源的配置,使20世紀(jì)五六十年代成為中國(guó)畫史上的高峰之一,也成為中國(guó)畫教育事業(yè)的里程碑。至20世紀(jì)80年代,美術(shù)界又出現(xiàn)了中國(guó)畫“窮途末路”的說法,張仃則以“沒有中國(guó)畫的危機(jī),只有中國(guó)畫家的危機(jī)”來回答。90年代,他的好友吳冠中關(guān)于中國(guó)畫提出了“筆墨等于零”的觀點(diǎn),在中國(guó)美術(shù)界引起了巨大爭(zhēng)論。1999年,張仃在《美術(shù)》雜志發(fā)表了《守住中國(guó)畫的底線》一文。關(guān)于筆墨,他說:“一萬(wàn)個(gè)人有一萬(wàn)筆性,難以強(qiáng)求一律,也不應(yīng)該強(qiáng)求一律。但是作為中國(guó)畫藝術(shù)要素甚至是本體的筆墨,肯定有一些經(jīng)由民族文化心理反復(fù)比較、鑒別、篩選,亦由若干代品德高尚、修養(yǎng)豐厚、悟性極好、天分極高而又練習(xí)勤奮的大師反復(fù)實(shí)踐、錘煉,最后沉淀下來的特性。這些特性成為人們對(duì)筆墨的藝術(shù)要求。”“‘筆精墨妙’,這是中國(guó)畫文化慧根之所系,如果中國(guó)畫不想消亡,這條底線就必須守住,守住這條底線一切都好說。在這條底線上作業(yè),需要悟性,更需要耐性,急不得,躁不得,更惱不得,最后就是看境界,看格,看品。”此時(shí)他雖然早已離開教育崗位,但是為中國(guó)畫前途命運(yùn)鼓與呼的赤子之心,再一次強(qiáng)烈觸發(fā)了中國(guó)美術(shù)界尤其是中國(guó)畫高等教育的同仁進(jìn)行深刻反思,并且再一次向國(guó)人強(qiáng)調(diào)了文藝的民族自信問題。

張仃 工廠寫生之一 紙本設(shè)色

張仃 工廠寫生之二 紙本水墨

我國(guó)自清晚期遭受西方列強(qiáng)入侵與欺凌以來,在向西方借鑒學(xué)習(xí)的過程中很多人迷失了自我,失去了民族的自信,他們偏激地主張全盤西化。雖然經(jīng)過毛澤東同志《在延安文藝座談會(huì)上的談話》及建國(guó)后“古為今用、洋為中用,百花齊放、推陳出新”等文藝政策的施行,情況有了很大的改變。但80年代改革開放以后,西方新的文藝思潮再一次沖擊了國(guó)內(nèi)文藝界,“不自信”現(xiàn)象再次出現(xiàn)。1986年,張仃在中央工藝美術(shù)學(xué)院干訓(xùn)班上的講稿中提到:“開放后洋東西進(jìn)來多了,中國(guó)畫開始洋化,可對(duì)洋東西又了解膚淺,不徹底,卻又想出奇制勝,必然的在中國(guó)傳統(tǒng)方面就顯得單薄了。”足以證明他對(duì)這種現(xiàn)象背景的深刻理解,因此才會(huì)為中國(guó)畫鏗鏘發(fā)聲—《守住中國(guó)畫的底線》,體現(xiàn)了一個(gè)老美術(shù)教育家的胸懷和對(duì)民族文藝自信的堅(jiān)守。

張仃 秦嶺行 紙本水墨 1988年

張仃 太行拍石頭四里場(chǎng)一小村 紙本水墨 2001年

1957年,張仃調(diào)任中央工藝美術(shù)學(xué)院教授、第一副院長(zhǎng)兼黨委委員,中央手工業(yè)管理局副局長(zhǎng)鄧潔兼任院長(zhǎng)。因此學(xué)院建院之初,完善教育思想和教育體系的重任主要由張仃擔(dān)當(dāng)。他以中央美術(shù)學(xué)院實(shí)用美術(shù)系、中央美術(shù)學(xué)院華東分院實(shí)用美術(shù)系、清華大學(xué)營(yíng)建系教師,以及若干海外留學(xué)美術(shù)人才為基礎(chǔ)組成師資隊(duì)伍,又將“泥人張、面人湯、皮影路”等民間美術(shù)藝人請(qǐng)到學(xué)院,為他們成立工作室,研究其傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn),并吸取西方現(xiàn)代藝術(shù)設(shè)計(jì)教育的長(zhǎng)處,實(shí)現(xiàn)了藝術(shù)設(shè)計(jì)教育的兼容并包、百花齊放。學(xué)院下設(shè)染織美術(shù)、陶瓷美術(shù)和裝潢設(shè)計(jì)三個(gè)系,同時(shí)成立中央工藝美術(shù)學(xué)院研究所,下設(shè)美術(shù)委員會(huì)和科學(xué)委員會(huì);另有理論研究室、刺繡研究室、服裝研究室、家具研究室、張景祜泥塑工作室、湯子博面塑工作室、路聯(lián)達(dá)皮影工作室等;1957年增設(shè)室內(nèi)裝飾系;1959年主持開設(shè)壁畫專業(yè)。這些具有開創(chuàng)性的大手筆,為新中國(guó)工藝美術(shù)教育事業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),也為全國(guó)的工藝美術(shù)設(shè)計(jì)教育提供了可行性思路,起到了示范作用。1961年,張仃擔(dān)任全國(guó)工藝美術(shù)院校教材編寫組組長(zhǎng)。他借助教材建設(shè)為全國(guó)的高等工藝美術(shù)教育方向、教育內(nèi)容進(jìn)行了全面擘畫。可以說,1956年至1966年是中央工藝美術(shù)學(xué)院也是全國(guó)工藝美術(shù)設(shè)計(jì)蓬勃發(fā)展的黃金期。1978年,張仃復(fù)任中央工藝美術(shù)學(xué)院教授、第一副院長(zhǎng)、黨委委員,并出任上海美術(shù)電影制片廠動(dòng)畫片《哪吒鬧海》美術(shù)總設(shè)計(jì);1979年主持首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)大型壁畫群落成,并創(chuàng)作壁畫《哪吒鬧海》;1981年任中央工藝美術(shù)學(xué)院院長(zhǎng);1984年離休,被聘為中央工藝美術(shù)學(xué)院咨詢委員會(huì)主任委員;1985年被聘為國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)第二屆學(xué)科評(píng)議組(藝術(shù)學(xué)分組)成員。離休后的張仃繼續(xù)為中國(guó)的美術(shù)教育工作發(fā)揮著余熱。

從對(duì)張仃在中央工藝美術(shù)學(xué)院任職期間所做的工作來看,他極為重視優(yōu)秀中國(guó)民族工藝美術(shù)傳統(tǒng)基因在教育中的傳承與創(chuàng)新。如前面提到的民間藝術(shù)家工作室,還有古代陶瓷、雕塑、壁畫、服飾、剪紙、木版年畫、青銅器、家具、建筑、園林等等,都是教學(xué)的重要內(nèi)容和研究的重要對(duì)象,并堅(jiān)持工藝美術(shù)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)勞動(dòng)實(shí)踐相結(jié)合,以創(chuàng)新的設(shè)計(jì)能力和高雅的藝術(shù)水平產(chǎn)生了廣泛的社會(huì)影響,提高了工藝美術(shù)設(shè)計(jì)的社會(huì)地位,為中國(guó)工藝美術(shù)設(shè)計(jì)教育接續(xù)了優(yōu)秀的民族基因,培育了嶄新的審美視域。

綜上所述,張仃在美術(shù)教育的舞臺(tái)上傾盡全力踐行了“繼承優(yōu)良傳統(tǒng)與推陳出新”的精神,深深影響了中國(guó)美術(shù)教育的前進(jìn)方向。

二、在個(gè)人的創(chuàng)作實(shí)踐方面對(duì)“繼承優(yōu)良傳統(tǒng)與推陳出新”精神的堅(jiān)守

縱觀張仃的美術(shù)創(chuàng)作歷程,在中國(guó)畫、漫畫、工藝美術(shù)設(shè)計(jì)、壁畫等藝術(shù)創(chuàng)作方面都達(dá)到了極高水平,可謂“大美術(shù)”家的典型。而這種“大美術(shù)”的格局、視野、思維特性也反哺著其他專業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)作思路與風(fēng)格傾向。從這一點(diǎn)上來說,研究張仃的創(chuàng)作實(shí)踐,不僅是觀照其具體作品的借鑒啟發(fā)價(jià)值,更具有藝術(shù)創(chuàng)作觀念的借鑒與開拓所需要的重要現(xiàn)實(shí)意義。

1.視同“雜文”的漫畫創(chuàng)作

張仃早年雖入北平美術(shù)專科學(xué)校國(guó)畫系學(xué)習(xí),但主要興趣卻以漫畫創(chuàng)作為主,除了個(gè)人興趣外,主要是由那個(gè)時(shí)期的文藝風(fēng)向所致。他說:“那時(shí)的漫畫家們,都帶有強(qiáng)烈的愛憎感情和社會(huì)責(zé)任感,將個(gè)人命運(yùn)同民眾疾苦和民族存亡融為一體,表達(dá)的是大眾的普遍情感,發(fā)出的是人民的呼聲。我把創(chuàng)作的每一張漫畫都當(dāng)作武器,向黑暗社會(huì)宣戰(zhàn)。我常常覺得自己像一名士兵,是在為心中的理想而戰(zhàn)斗。”這種影響首先來自魯迅的雜文。魯迅稱雜文為“匕首”和“投槍”。據(jù)統(tǒng)計(jì)魯迅共出版發(fā)表了六百多篇一百多萬(wàn)字的雜文,至今對(duì)中國(guó)人思想的影響極大。1937年10月19日,延安陜北公學(xué)舉行紀(jì)念魯迅逝世周年大會(huì),毛澤東同志在大會(huì)上發(fā)表了《論魯迅》的演講:“魯迅在中國(guó)的價(jià)值,據(jù)我看要算是中國(guó)的第一等圣人。孔夫子是封建社會(huì)的圣人,魯迅則是現(xiàn)代中國(guó)的圣人。”后來他又評(píng)價(jià):“魯迅是在文化戰(zhàn)線上,代表全民族的大多數(shù)。”“魯迅的方向,就是中華民族新文化的方向。”毛澤東非常欣賞魯迅能夠深刻辯證地分析和批判中國(guó)社會(huì)問題,并基于歷史和洞察社會(huì)現(xiàn)狀的前提提出可行性解決方案。1938年倡議在延安成立魯迅藝術(shù)文學(xué)院,以及1942年倡議召開延安文藝座談會(huì)等眾多與思想文化相關(guān)的歷史事件,都體現(xiàn)了魯迅的重大影響。張仃有幸作為近距離的參與者,所受影響可謂深入骨髓。他思想中早已深植下視漫畫同雜文的藝術(shù)信仰。在《中國(guó)漫畫的奠基者—張光宇》一文中他寫道:“有人認(rèn)為,三十年代文學(xué)創(chuàng)作成就最高的文體,不是小說、詩(shī)歌、散文,而是雜文,其代表作家為魯迅。繪畫成就最高的畫種,不是中國(guó)畫、油畫,而是木刻與漫畫,其代表作者為張光宇。”“我認(rèn)為這樣的提法不無道理。當(dāng)時(shí)正處于民族危亡的關(guān)頭,外敵入侵,當(dāng)權(quán)政府腐敗,民生涂炭,而雜文與漫畫是最需要有敏銳思維、政治嗅覺與迅速而強(qiáng)烈的藝術(shù)表達(dá)手段,故稱雜文與漫畫為‘戰(zhàn)斗匕首’,是與黑暗勢(shì)力搏斗最直接最有效的工具,通過出版能深入各個(gè)階層平民百姓之家。”③他歷經(jīng)北平藝專求學(xué)、漂泊上海、延安魯藝、東北魯藝、中央美院、中央工藝美院,從事教育及其他工作數(shù)十年中,幾乎沒有間斷漫畫的創(chuàng)作。他的漫畫作品,運(yùn)用中國(guó)線描、寫意筆墨、工筆重彩、民間剪紙、木刻版畫等多樣性表現(xiàn)方法。在創(chuàng)作過程中,不受繪畫技法和工具材料的限制,盡可能符合作品內(nèi)容和藝術(shù)效果的需要。縱觀張仃的漫畫作品,其取材及思想傾向,真實(shí)表現(xiàn)了畫家所處20世紀(jì)中國(guó)社會(huì)大變革中的時(shí)代特點(diǎn),以及畫家個(gè)人經(jīng)歷、政治見解、思想情感等。中國(guó)漫畫與社會(huì)及作者個(gè)人同呼吸共命運(yùn)的發(fā)展規(guī)律,通過張仃數(shù)十年間創(chuàng)作的那些具有強(qiáng)烈視覺沖擊力,反映反侵略、反暴政、反內(nèi)戰(zhàn)、同情勞苦大眾、諷刺社會(huì)丑態(tài)的抗?fàn)幘竦穆嬜髌罚玫搅缩r明而具說服力的印證。

張仃 哪吒鬧海 壁畫 1979年

1978年夏,張仃任上海美術(shù)電影制片廠動(dòng)畫片《哪吒鬧海》美術(shù)總設(shè)計(jì);1979年主持首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)大型壁畫群落成,創(chuàng)作壁畫《哪吒鬧海》。這兩部作品的人物及場(chǎng)景都大量借鑒運(yùn)用漫畫,以及傳統(tǒng)美術(shù)尤其是民間美術(shù)、中國(guó)畫等元素,取得了頗具民族基因而又享譽(yù)中外的巨大影響,代表了動(dòng)畫和壁畫的巔峰之作。也可看作是他漫畫、民間美術(shù)、中國(guó)畫、美術(shù)設(shè)計(jì)、電影制作等“大美術(shù)”的集大成者。可謂“繼承優(yōu)良傳統(tǒng)與推陳出新”精神的生動(dòng)實(shí)踐。

2.“立交橋式”文藝修養(yǎng)基礎(chǔ)上的工藝美術(shù)設(shè)計(jì)與創(chuàng)作

張仃被譽(yù)為20世紀(jì)中國(guó)美術(shù)的“立交橋”,確是最具幽默而貼切的概括。他在涉獵涵容古今中外優(yōu)秀美術(shù)的基礎(chǔ)上推陳出新,藝術(shù)創(chuàng)作之路立體交互、宛轉(zhuǎn)通達(dá)。此“大美術(shù)”觀念下所積蓄的“立交橋式”藝術(shù)素養(yǎng),反哺到設(shè)計(jì)創(chuàng)作方面,互補(bǔ)性地提高了藝術(shù)設(shè)計(jì)的審美品位和高度。延安時(shí)期,張仃已經(jīng)展現(xiàn)出超眾的創(chuàng)意設(shè)計(jì)才能。由于延安物質(zhì)條件所限,他養(yǎng)成了因地制宜、就地取材進(jìn)行設(shè)計(jì)并動(dòng)手制作的能力。從延安作家俱樂部的家居物品、裝飾到許多話劇舞臺(tái)的設(shè)計(jì),如為秧歌隊(duì)設(shè)計(jì)表演服裝,設(shè)計(jì)鄉(xiāng)土形態(tài)的產(chǎn)品包裝,延安歷年的大生產(chǎn)展覽會(huì)整體設(shè)計(jì)等。這些既給張仃提供了展示設(shè)計(jì)才能的機(jī)會(huì)和空間,也使他有機(jī)會(huì)被當(dāng)時(shí)中央領(lǐng)導(dǎo)視為紅色藝術(shù)設(shè)計(jì)的代表人才。通過困苦條件的設(shè)計(jì)歷練,張仃養(yǎng)成了氣勢(shì)如虹而又樸實(shí)無華的設(shè)計(jì)風(fēng)格,體現(xiàn)出了鮮明的中國(guó)新氣派。同時(shí),張仃所遵循的體現(xiàn)中國(guó)特色、展現(xiàn)主題形象、尊重民間文化、反映功能要求的設(shè)計(jì)觀念也由此在心中萌芽、發(fā)展,并最終成為新中國(guó)藝術(shù)設(shè)計(jì)的主流方向。1949年,張仃赴京籌備開國(guó)大典,接下來奉命進(jìn)行了國(guó)徽、政協(xié)會(huì)徽及紀(jì)念郵票的設(shè)計(jì);參與組織全國(guó)人民代表大會(huì)美術(shù)設(shè)計(jì)工作,負(fù)責(zé)開國(guó)大典美術(shù)設(shè)計(jì)工作;設(shè)計(jì)改造懷仁堂、勤政殿;設(shè)計(jì)新中國(guó)第一批紀(jì)念郵票;參加建國(guó)瓷、人民英雄紀(jì)念碑設(shè)計(jì)委員會(huì)等等重要任務(wù)。張仃在設(shè)計(jì)中將民族審美觀、審美元素與新中國(guó)政治理念的訴求巧妙融合,成為新中國(guó)美術(shù)設(shè)計(jì)的經(jīng)典之作。除主體性的重要設(shè)計(jì)項(xiàng)目外,他特別留心把大眾日常“衣食住行”設(shè)計(jì)需求延展到新中國(guó)對(duì)外形象展示設(shè)計(jì)的各個(gè)方面。具體來說就是始終主張把裝飾藝術(shù)、民間藝術(shù)融入中國(guó)現(xiàn)代設(shè)計(jì)教育中,強(qiáng)調(diào)充分利用中國(guó)文化中豐富優(yōu)良的視覺文化資源,使藝術(shù)設(shè)計(jì)更多地體現(xiàn)中國(guó)文化元素與精神;倡導(dǎo)設(shè)計(jì)為衣食住行服務(wù),設(shè)計(jì)要美化生活,提升生活品位,使生活藝術(shù)化、精致化。這一系列設(shè)計(jì)思想已深植于清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院(原中央工藝美術(shù)學(xué)院)的設(shè)計(jì)教育體系中,成為新中國(guó)藝術(shù)設(shè)計(jì)的主導(dǎo)精神,在全國(guó)的藝術(shù)設(shè)計(jì)教育中彰顯著重要的示范價(jià)值。

3.“豪華落盡見真淳”的中國(guó)畫創(chuàng)作

雖然張仃學(xué)習(xí)中國(guó)畫,從時(shí)間上來說是最早的,但早年因?yàn)槊τ诟锩男麄鳌⒚佬g(shù)教育以及繁雜的行政工作,致使其中國(guó)畫的創(chuàng)作機(jī)會(huì)過少,當(dāng)然這也與傳統(tǒng)中國(guó)畫不適應(yīng)于當(dāng)時(shí)的現(xiàn)實(shí)需要有關(guān)。雖然創(chuàng)作機(jī)會(huì)少,但不等于他不關(guān)注,相反因?yàn)橹袊?guó)畫家作為中國(guó)美術(shù)領(lǐng)域文化層次最高、思想最復(fù)雜的群體,注定是美術(shù)革新的重點(diǎn)對(duì)象。所以深受魯迅雜文、《在延安文藝座談會(huì)上的講話》精神啟迪和指引的張仃,早就開始深入思考如何對(duì)待中國(guó)畫的“出新”問題了。如果說毛澤東同志《在延安文藝座談會(huì)上的講話》提出“對(duì)于中國(guó)和外國(guó)過去時(shí)代所遺留下來的豐富的文學(xué)藝術(shù)遺產(chǎn)和優(yōu)良的文學(xué)藝術(shù)傳統(tǒng),我們是要繼承的……”包括后來濃縮成為“古為今用、洋為中用,百花齊放、推陳出新”,并擴(kuò)展到包括中醫(yī)、武術(shù)等多領(lǐng)域的政策,還只是一種政治態(tài)度的話,張仃則從1954年兼任中央美術(shù)學(xué)院彩畫系黨支部書記、中國(guó)畫改革領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人開始,從理論、教學(xué)、創(chuàng)作諸多方面進(jìn)行了深度參與和實(shí)踐。這一過程雖是工作,但也重合了他個(gè)人創(chuàng)作實(shí)踐的思考與路徑。差異在于公事的踐行所遭遇的制約更為復(fù)雜,而個(gè)體的創(chuàng)作實(shí)踐雖也可能有引導(dǎo)和示范的意圖,但所受制約相對(duì)單純,也意味著更自由。

張仃作為當(dāng)時(shí)美術(shù)教育政策主要的參與者和實(shí)施者,在如何對(duì)待中國(guó)畫的問題上陸陸續(xù)續(xù)發(fā)表了許多理論文章。最重要的有:1954年參加中國(guó)美術(shù)家協(xié)會(huì)召集的關(guān)于中國(guó)畫問題的大辯論;撰寫論文《中國(guó)畫繼承傳統(tǒng)與推陳出新》;1999年在《美術(shù)》第一期發(fā)表《守住中國(guó)畫的底線》。這兩篇文章分別在當(dāng)時(shí)的中國(guó)美術(shù)界引發(fā)了巨大反響,從很大程度上堅(jiān)定了中國(guó)畫家“繼承優(yōu)良傳統(tǒng)推陳出新”的創(chuàng)作信念。從其中的內(nèi)容來看,既有宏觀的對(duì)于中國(guó)畫前途命運(yùn)的思考,也有涉及個(gè)體畫家審美、技法、評(píng)價(jià)等的具體問題闡發(fā)。總而言之,體現(xiàn)了他借文章將自己對(duì)中國(guó)畫前途命運(yùn),以及創(chuàng)作踐行的種種思考傾訴給讀者的苦心。當(dāng)然這些思考更是他自己進(jìn)行中國(guó)畫創(chuàng)作實(shí)踐過程中進(jìn)行自我修正的理論依傍。知行合一的自證,激勵(lì)著他投入中國(guó)畫創(chuàng)作“出新”的實(shí)踐。王魯湘在《張仃焦墨探索的曲折之路》中認(rèn)為:張仃1954年與李可染、羅銘去江南寫生,發(fā)現(xiàn)雖然自己的彩墨也出手不凡,但與李可染等人還是有差距。他認(rèn)識(shí)到自己從事了多年的設(shè)計(jì),思維理性與水墨講求混沌氤氳的氣質(zhì)應(yīng)不相符,所以立志給自己找一個(gè)新方向,通過研究美術(shù)史,他選擇了被嚴(yán)重忽略和邊緣化的工筆重彩,研究寺廟壁畫也是想在這條路上有所建樹。可惜之后的行政工作及“文革”,實(shí)際上幾乎中斷了他在中國(guó)畫方向的創(chuàng)作實(shí)踐。從動(dòng)畫片《哪吒鬧海》及壁畫《哪吒鬧海》,可以看出他對(duì)于這一中國(guó)畫創(chuàng)作方向一定程度的追續(xù)。1974年,張仃因病回京,住在香山一個(gè)小石屋里,他很多年前對(duì)黃賓虹焦墨寫生山水冊(cè)一見傾心的邂逅在此時(shí)成為“畫焦墨山水”的引子。為自己而畫,為生命而畫,同時(shí)也是為那個(gè)時(shí)代而畫。“焦墨山水”自此成為張仃在國(guó)畫創(chuàng)作方面出新的最典型標(biāo)志。從藝術(shù)表現(xiàn)來說,張仃用設(shè)計(jì)的思維化繁就簡(jiǎn),只用焦墨涂寫,色彩黑到純粹、極致;從思想審美境界上來說,這即是“豪華落盡見真淳”④的人生升華,是大我。20世紀(jì)80年代,張仃嘗試創(chuàng)作了大量與壁畫形式相近的中國(guó)畫手卷作品;20世紀(jì)90年代,他進(jìn)行了“焦墨山水”的設(shè)色嘗試,之后再次回到純焦墨創(chuàng)作,直到因身體原因封筆。其創(chuàng)作軌跡實(shí)現(xiàn)了從縱橫捭闔于“大美術(shù)”不同領(lǐng)域的“繁華”到純依“焦墨”書寫的轉(zhuǎn)換,用設(shè)計(jì)的思維化繁就簡(jiǎn),完成審美思想的提煉和藝術(shù)形式的建立,可謂“豪華落盡見真淳”。自此他以自己的創(chuàng)作實(shí)踐自證了《中國(guó)畫繼承優(yōu)良傳統(tǒng)與推陳出新》《守住中國(guó)畫的底線》兩文的主張和構(gòu)想,從關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上與其他志同道合者扭轉(zhuǎn)和支撐了中國(guó)畫理論體系面臨崩塌的頹勢(shì),踐行了自己“繼承優(yōu)良傳統(tǒng),推陳出新”的文藝創(chuàng)作主張。

今天我們面臨著信息化爆炸的時(shí)代,信息的傳播無比迅捷而龐雜。正如任何事情都有兩面性,信息的極度龐雜,一方面開闊了我們的視野,另一方面又使我們對(duì)很多事情的真?zhèn)巍?yōu)劣茫然難分,甚至影響了我們的三觀,以致誤入歧途。文藝界近些年眾所周知的一些負(fù)面事件、人物已充分證明了這一點(diǎn)。面對(duì)這樣的狀況,我們既要前瞻性地思考問題,又要真誠(chéng)地回顧以往,尋找成功的經(jīng)驗(yàn),以啟發(fā)和幫助我們解決問題。其實(shí)這即是“繼承優(yōu)良傳統(tǒng)推陳出新”的宏觀思維。張仃的文藝思想、教育理念、創(chuàng)作實(shí)踐之于我們來說,是業(yè)經(jīng)歷史證明過的“優(yōu)良傳統(tǒng)”。他始終秉持著藝術(shù)為大眾服務(wù),不做空頭美術(shù)家的創(chuàng)作宗旨;他始終秉持著以中國(guó)優(yōu)秀文藝為根基吸收外來文藝以出新的包容理念;他始終秉持著嚴(yán)肅、真誠(chéng)、善良的創(chuàng)作動(dòng)機(jī);他始終秉持著“大美術(shù)”交互化育以出新的創(chuàng)作格局。這正是我們的美術(shù)工作者今天在“迷茫時(shí)”所應(yīng)該仰視和借此校正方向的智慧之燈。因此說通過對(duì)張仃在美術(shù)教育、創(chuàng)作實(shí)踐兩方面的回顧,對(duì)我們解決當(dāng)下美術(shù)界甚至整個(gè)文藝界所面臨的諸多問題,無疑提供了極其寶貴的借鑒價(jià)值,對(duì)未來增強(qiáng)我們的文化自信,有著標(biāo)桿般的現(xiàn)實(shí)啟發(fā)意義。

注釋:

①馬文啟《魯藝在東北—美術(shù)部專輯》,中國(guó)文聯(lián)出版社,2006年,第84頁(yè)。

②馬文啟《魯藝在東北—美術(shù)部專輯》,第162頁(yè)。

③張仃《張仃談藝錄》,安徽教育出版社,1995年,第135頁(yè)。

④[金]元好問《論詩(shī)三十首其四》中句。