增設本科院校抑或擴大校均學生規模?

——高等教育規模擴張路徑的省域差異

廖湘陽 朱會芳

一、問題提出

高質量的高等教育體系是高等教育高質量發展的基礎,建設高質量高等教育體系的一個重要方面就是優化高等教育結構。1994年出臺的《國務院關于〈中國教育改革和發展綱要〉的實施意見》提出逐步改變高等學校條塊分割狀況,爭取到2000年或稍長一點時間基本形成以省級政府為主、條塊結合的新體制。1998年全國高等教育管理體制改革經驗揚州交流會上提出了高等教育管理體制和布局結構調整的“共建、調整、合作、合并”八字方針,形成部分中央部屬院校劃歸至省級管理、普通高校合作合并的新格局。2000年《關于調整國務院部門(單位)所屬學校管理體制和布局結構的實施意見》進一步明確了院校調整的具體方案和實施辦法。2010年《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010~2020年)》再次強調優化區域布局結構,加強省級政府教育統籌,完善以省級政府為主管理高等教育的體制,合理設置和調整高等學校及學科、專業布局。2021年7月教育部《關于“十四五”時期高等學校設置工作的意見》提出有條件的地區可通過新建、分立、資源整合等方式設置質量高、特色強、規模適度的普通本科高校。伴隨高等院校區域結構優化的是高等教育規模擴張,1998年12月《面向21世紀教育振興行動計劃》提出2010年高等教育毛入學率達到15%;2010年《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010~2020年)》提出2020年高等教育毛入學率達到40%。2020年全國共有普通高校2 738所,各種形式的高等教育在學總規模4 183萬人,高等教育毛入學率達54.4%。隨著高等教育省級統籌的增強[1],高等教育與區域經濟社會呈現出協調發展的態勢,但受省域經濟社會發展水平、高等教育基礎等因素影響,省域高等教育結構布局仍存在差異。構成高等教育空間格局的基礎是院校數量,龍頭是高層次院校,核心是區域內的高等教育體系的合理性。區域內本科院校設置數量是代表該區域高等教育發展規模和發展水平的重要指標,區域內本科院校校均學生規模是影響該區域高等教育規模擴張潛力的關鍵因素。基于此,本研究擬從各省本科院校數量和校均學生規模兩方面入手,探討省域應對高等教育規模擴張的路徑與模式,以從一個側面揭示省際高等教育戰略布局的具體差異之所在。

二、文獻綜述

區域高等教育的強弱有一個漸次生成的過程,其形成及衍變有著外在的推進機制和阻滯機制[2]。研究普遍認為我國高等教育資源分布存在區域不均衡,但由于所采用的觀測指標和研究方法的不同,關于區域不均衡是突出表現為東中西部之間的差異、省際差異還是省域內差異存在著分歧。侯龍龍、薛瀾基于1997年和2002年高等教育、人口、經濟和城市數據,通過首位規模、首位比和分布系數等指標分析,發現我國高等教育資源行政區內空間布局仍基本保持原有的不均衡狀態[3];李碩豪、王婉玥通過結構性差距指數發現我國區域高等教育發展水平總體上自東向西呈階梯式下降態勢,中部地區高等教育的發展存在結構性凹陷[4];劉寧寧基于我國288個地級及以上城市的高等教育資源集聚水平及空間分布特征分析,發現我國高等教育資源呈多中心結構分布,高等教育資源整體向西南、西北地區擴散[5];有學者認為新中國成立70年來高校總量布局逐步由非均衡向均衡性轉變,重點高校布局的非均衡性特征則長期存在[6],優質高等教育資源分配存在著較為嚴重的省際分化[7]。已有研究顯示,我國高等教育資源存在顯著的空間相關性、較強的局域空間集聚特征和一定程度的空間極化,且總量指標的空間極化程度遠大于相對指標[8];高校在校生規模省際差異相對于經濟發展水平而言差異較小,相對于人口水平而言差異較大[9];省域間高等教育絕對數量和增長速度分化明顯,傳統高等教育強省呈現多樣性和差異化發展,省級政府努力程度顯著影響高等教育規模發展[10];部分東部省市高等教育體系結構呈現出新特征,院校增量向中小城市和教育資源薄弱地區延伸,地方高等教育體系結構調整進入以“增量帶動存量”改革的新階段[11];省級政府要加強對省域內高等教育的統籌,彰顯省域內高等院校間的差異性和地區間的異質性[12]。

高等教育資源布局非均衡狀態的形成與改變受制于經濟發展水平和人口素質。研究發現人口數量、社會文化等要素于經濟較發達的華北、華東和中南地區而言對高等教育規模增長的促進作用較強,而于東北、西南和西北地區而言促進作用則較弱[13]。石麗、陳萬明發現2003-2014年期間我國高等教育發展度指數、協調度指數以及協調發展度指數整體均呈上升趨勢,高校的區域分布和類型結構對高等教育資源承載力成熟度的提升具有顯著的正向影響[14]。蔣玉成、劉思源、洪玉管分析了2006-2017年期間我國30個省份高等教育資源配置效率靜態與動態演變趨勢,發現東部省份高等教育資源配置效率顯著低于中、西部省份[15]。

高等教育規模擴張對經濟增長的影響是研究重點之一[16-17]。樊星、馬樹才利用空間自相關分析方法檢驗發現“九五”到“十二五”不同時期各地區高等教育對經濟增長貢獻率呈現顯著的空間自相關性,且以“高-高”和“低-低”集聚特征為主[18]。包水梅等認為,不同區域高等教育的經濟發展貢獻率差異顯著且“中部凹陷”現象突出[19]。王慧娟、瞿錦秀等提出區域高等教育吸引力差別顯著,高校資源集聚樞紐城市將對周邊地區創新要素產生“虹吸效應”,抑制周邊城市創新[20-21]。在跨行政區劃的高等教育一體化發展成為研究熱點背景下,有研究提出創新資源配置機制和社會融合機制[22],打造“科—產—教”融合的高等教育集群發展模式[23]。有學者分析了高等教育規模對經濟增長的正向滯后效應[24],發現規模擴張以來高等教育規模對經濟增長的靈敏度不斷提高,且基本能做出相應調節,逐漸與經濟增長趨于同步[25]。彭說龍、吳明揚發現2009-2018年10年間我國各省高等教育規模與區域經濟發展的耦合協調水平總體上有較大提升,但處于良好協調等級的省份仍然較少,耦合協調度存在地區差異[26]。有研究提出目前大部分省域高等教育規模效應仍處于拐點左側,高等教育規模擴張仍然能夠促進地區經濟增長[27]。

以往研究主要關注省域間和省域內高等教育資源空間布局,通常是將高等院校數量、高等教育在校生規模作為同一組自變量或因變量進行研究。本研究關注的則是省域普通本科院校和本科院校在校生這兩種最基本的高等教育資源存量與增量的差異,探討高等教育規模持續擴張過程中各省(市、區)應對高等教育規模擴張的主要路徑或模式,看他們主要是通過新增本科院校來應對高等教育規模擴張,還是主要通過擴大校均學生規模承載高等教育規模的擴張,抑或是同時兼顧增設本科院校和擴大校均學生規模來持續擴大高等教育規模。

三、普通本科院校數量與校均學生規模的省際差異

(一)普通本科院校數量及其變化的省際差異分析

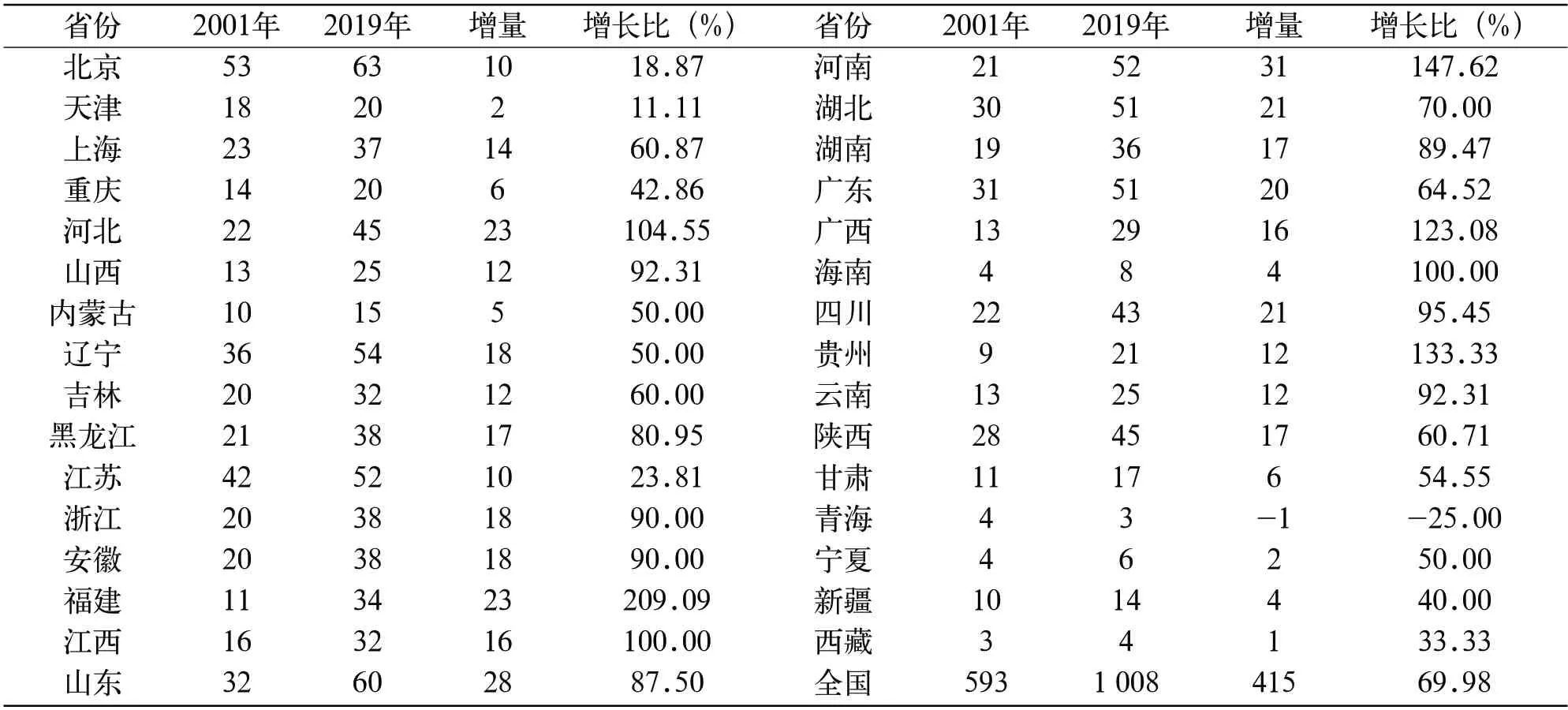

隨著教育部、國家計委、財政部《關于調整國務院部門(單位)所屬學校管理體制和布局結構的實施意見》提出的院校調整方案的落實,2000年成為高等學校結構布局調整力度最大的一年,當年即有212所院校合并組建形成83所新本科院校。與之相隨的是普通本科院校數量的減少,2001年跌至593所。但此后普通本科院校數量逐漸上升,截至2019年全國普通本科院校達1 008所,較2001年增加415所,增長比例為69.98%(考慮到獨立學院的特殊性及其轉設尚在進行之中,所統計分析的普通本科院校不含未完成轉設的獨立學院)。本科院校數量變化縱向上呈現年度差異,即全國本科院校數量年度增幅存在波動,其中以2005年增幅最大(8.53%),2018年增幅最小(0.1%);橫向上顯現出省際差異,各省域普通本科院校數量、新增數量以及增幅存在明顯的差異(見表1)。

表1 各省(市、區)普通本科院校設置情況(單位:所)

普通本科院校數量及其變化的省際差異具體表現為:其一,設置數量存在省際差異。2001年省域本科院校設置數量排名前五的省份依次為北京、江蘇、遼寧、山東、廣東,排名后五位的省份為西藏、青海、寧夏、海南、貴州;2019年本科院校數量較多的省份依次是北京、山東、遼寧、江蘇、河南,排名后五位的省份是青海、西藏、寧夏、海南、新疆。其二,新增數量存在省際差異。全國有5個省份普通本科院校增量超過2001年的基數;部分省份本科院校增設數量較大,其中河南新增超過30所,另有5個省份新增超過20所;新增本科院校數量最少的三個省份是青海(-1所,2004年青海醫學院并入青海大學組建新青海大學)、西藏(1所)、寧夏(2所)。其三,增長比例存在省際差異。增長比例最高的三個省份是福建(209.09%)、河南(147.62%)、貴州(133.33%),增長比例最低的三個省份是青海(-25.00%)、天津(11.11%)、北京(18.87%)。其四,位次排名發生顯著變化。位次上升排名前三的省份是福建(7位,即排名提升的位次,下同)、河南(7位)、貴州(5位),位次下降排名前三位的省份是天津(6位,即排名下降的位次,下同)、上海(6位)、重慶(5位),北京、河北、山西、遼寧、黑龍江等省份的位次相對穩定。其五,本科院校數量最多的五個省份的本科院校合計擁有量占全國本科院校總數的比例由2001年的32.72%降低至2019年的27.88%,本科院校設置數量省際規模差異系數相應從60.34%降低到52.03%,這在一定程度上反映出本科院校省際布局呈現出由不均衡向均衡發展的態勢。

(二)普通本科院校校均學生規模及其變化的省際差異分析

本科院校學生規模既是表征區域高等教育發展的指標之一,也是影響高等教育質量的關鍵因素。為了進一步描述各省應對高等教育規模擴張的路徑與模式,本研究引入了普通本科院校校均學生規模這一指標,校均學生規模大且增長快表明該省主要是通過擴大現有本科院校的學生規模來應對高等教育大眾化帶來的在校生規模擴張。普通本科院校校均學生規模界定為全省普通本科院校在校學生數/全省普通本科院校數,其中普通本科院校在校生數為折合在校生數(即本科生*1+碩士生*1.5+博士生*2),本科院校數取截至當年的前三年全省本科院校數的平均值(以降低因院校數量變化而導致的校均學生規模波動對統計分析的影響)。表2統計顯示,2003年全國普通本科院校在校學生規模為727.882萬人(《中國教育統計年鑒》自2003年起開始分省統計普通高等學校各類學生規模),2019年達到2 196.882萬人,增長比例是201.82%;普通本科院校校均學生數從2003年的11 733.72人增長至2019年的22 228.15人,增長比例為89.44%。各省(市、區)普通本科院校在校生數和校均學生數都呈現出增長態勢,但是在校生規模、校均學生規模及其增長仍存在明顯的省際差異。

表2 各省(市、區)普通本科院校在校生規模與校均學生規模統計表(單位:人)

其一,校均學生規模存在省際差異。2003年省域校均學生規模最大值是最小值的7.88倍,2019年下降到4.24倍;2003年校均學生規模最大值超過全國平均值37.40%,2019年該數值為39.56%;2003年校均學生規模最小值只有全國平均數的17.44%,2019年上升為32.93%。

其二,校均學生規模增長存在省際差異。校均學生規模增加最多的三個省份依次是重慶、廣東、江蘇,增量較少的三個省份是遼寧、西藏、黑龍江。增長比例排名前三位的是青海(298.72%)、西藏(257.80%)、海南(221.97%),增長比例較低的三個省份是上海(49.92%)、湖北(45.12%)、黑龍江(27.42%)。

其三,校均學生規模排名發生變化,位次抬升幅度較大的省份是廣東(15,即排名提升的位次,下同)、云南(15)、重慶(14)、天津(13)、廣西(11)、甘肅(10),位次下滑比較明顯的省份是黑龍江(22,即排名下降的位次,下同)、上海(14)、吉林(14)、遼寧(12)。

其四,在校生規模和校均學生規模位次波動幅度存在差異。總體上看,省域在校生規模位次波動的區間較窄,波動值在(-6,10)之間;各省份位次變化幅度較小,波動值在(-1,1)之間的省份達到15個。省域校均學生規模位次波動的區間較寬,波動值在(-22,15)之間;各省份位次變化幅度較大,波動值在(-2,2)之間的省份僅有9個。

四、省域高等教育規模擴張路徑差異分析

(一)高等教育規模擴張路徑的省域差異

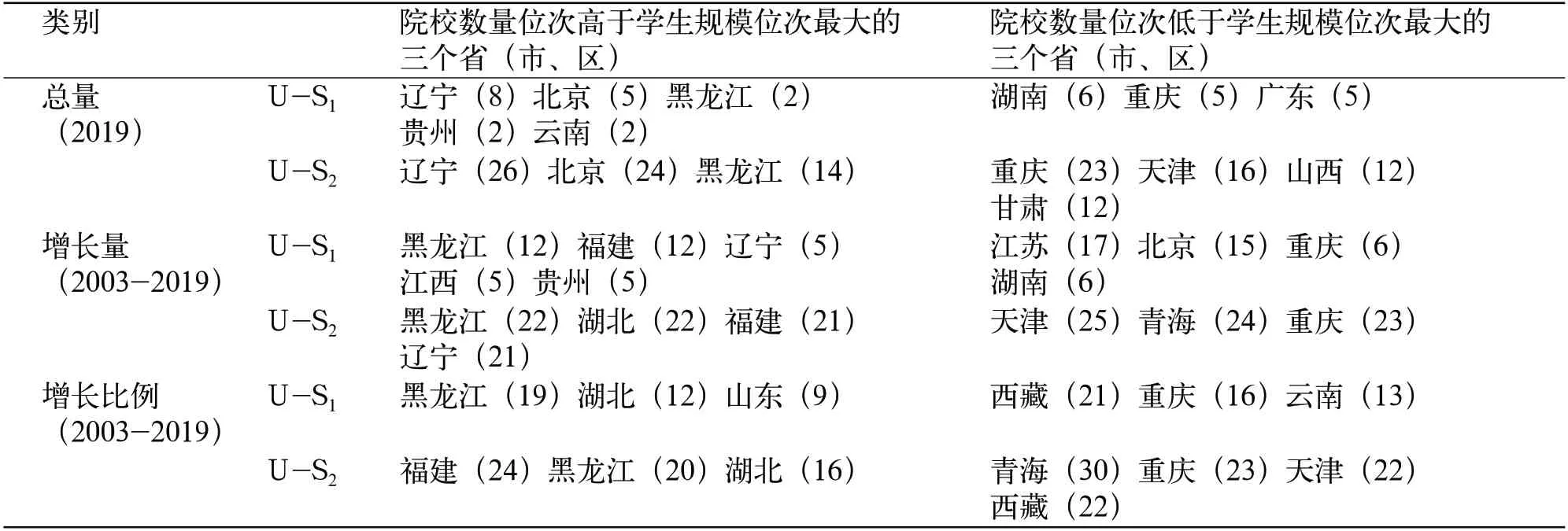

前文統計分析了各省普通本科院校設置數量、校均學生規模及其變化,為了進一步揭示高等教育規模快速擴張過程中各省實際表現出來的應對路徑是增設本科院校還是擴大校均學生規模抑或其他發展模式,本研究通過各省本科院校數量排名與學生規模排名差值的大小來表征(見表3)。第一,部分省份本科院校數量、增長量、增長比例的全國排名明顯高于在校生規模、校均學生規模及其增長量、增長比例的全國排名。如黑龍江省6個方面的排名差值均處于全國前三,這從側面表明其側重增設本科院校的高等教育規模擴張路徑。第二,部分省份則呈現相反的規模擴張路徑,即更側重學生規模的擴張,這一擴張路徑表現比較突出的省份包括天津、重慶等。第三,省域本科院校數量和學生規模增長量、增長比例的排名差值普遍大于2019年總量的排名差值,省域本科院校數量位次與校均學生規模位次之間的差值普遍高于省域本科院校數量與在校生規模排名差值。

表3 本科院校數量(U)與在校生規模(S1)、校均學生規模(S2)排名差值

表3反映的是同一省份3個指標在全國排名之間的落差,揭示了省域本科院校數量與在校生規模、校均學生規模位次兩極分化的情況,位次排名同向一致即都靠前或者都靠后的情況則未體現。下面對省域本科院校數量與學生規模的排名位次同向情況進行描述。首先判斷各省份2019年本科院校數量總量與在校生規模總量兩個指標是否同時列全國前10位或者同時列全國后10位;其次依次判斷其增長量、增長比例是否同時列全國前10位或者同時列全國后10位,繼之分別判斷本科院校數量與校均學生規模的總量、增長量、增長比例是否同時列全國前10位或者同時列全國后10位,由此對每個省(市、區)得到12個判斷結論,即2個維度(本科院校數量與在校生數量、本科院校數量與校均學生規模)×3個類別(總量、增長量、增長比例)×2種情形(同時列全國前10位、同時列全國后10位);最后進一步統計各省份12個判斷結論中是否有列全國前10位或全國后10位的情形,以刻畫省域本科院校數量與學生規模的同步發展情況。研究發現,存在四種比較典型的省域高等教育規模擴張路徑,即Ⅰ型(有排名列全國前10位的情形且無排名列全國后10位的情形)、Ⅱ型(無排名列全國前10位的情形且有排名列全國后10位的情形)、Ⅲ型(既有排名列全國前10位的情形又有排名列全國后10位的情形)、Ⅳ型(既無排名列全國前10位的情形又無排名列全國后10位的情形)。Ⅰ型的省份有河南、廣東、山東、湖北、四川、陜西、河北、廣西、福建、山西,Ⅱ型的省份有青海、西藏、新疆、內蒙古、甘肅、天津、遼寧、吉林,Ⅲ型的省份有北京、江蘇、海南、寧夏、貴州,Ⅳ型的省份有上海、重慶、黑龍江、浙江、安徽、江西、湖南、云南。

(二)高等教育規模擴張路徑的波士頓矩陣分析

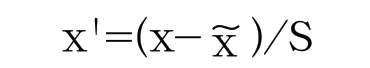

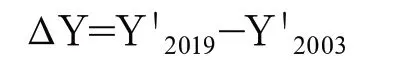

首先,對2003年和2019年省域普通本科院校數量、校均學生規模進行Z-score標準化處理,消除量綱影響,處理后的數據呈標準正態分布。樣本變量x進行標準化處理,處理后的數據x′大于0則說明該省域該指標發展水平超過全國平均水平;反之,若x′小于0則說明其發展水平落后于全國平均水平。

其次,對標準化處理后的2003年和2019年省域本科院校數量、校均學生規模分別做差值計算,用以表示其相對變化程度。若差值大于0,表示該指標相較之前有了一定程度的發展;反之,則表示發展態勢不佳乃至落后于以往。需要說明的是,此時的變化僅代表一種相對發展速度的變化,并不代表絕對水平。

省域普通本科院校數量變化程度:

省域普通本科院校校均學生規模變化程度:

最后,以省域普通本科院校設置數量變化程度ΔX為橫坐標、校均學生規模變化程度ΔY為縱坐標構建波士頓矩陣(Boston Consulting Group),四個象限將全國31個省(市、區)劃分為4種類型,每種類型分布省份數量不一。

第一象限“并進發展模式”:兩個觀測指標的變化均為正值,即位于該象限的省份的本科院校數量和校均學生規模較2003年都有了顯著的增長,體現出“院校數量+校均學生規模”齊頭并進的發展模式。當然這屬于一種相對程度的雙增長,并不能代表該地區高等教育的絕對發展水平。廣東、河南、廣西、安徽、山西5個省份的高等教育規模擴張路徑表現出較明顯的本科院校數量和校均學生規模并進發展的特征。

第二象限“擴大校均學生規模發展模式”:省域本科院校校均學生規模的增長幅度明顯高于本科院校設置數量的增長幅度,位于該區域的省份體現出主要依靠擴大本科院校校均學生規模來擴張區域高等教育規模的特征。重慶、青海、云南、海南、天津、江蘇、甘肅、內蒙古8個省(市、區)的高等教育規模擴張側重于擴大校均學生規模。

第三象限“穩定發展模式”:兩個觀測指標的變化程度均為負值,即位于該象限的省份的本科院校數量和校均學生規模相較于2003年無顯著增長,甚至相較于全國平均水平有所倒退,反映出部分傳統高等教育強省規模擴張相對穩定、部分省份高等教育規模擴張幅度偏小的特征。北京、遼寧、吉林、上海、陜西、寧夏、西藏、新疆8個省(市、區)的高等教育規模擴張路徑體現出本科院校數量和校均學生規模穩定發展的特征。

第四象限“增設本科院校發展模式”:本科院校設置數量的增長幅度明顯高于校均學生規模的增長幅度,位于該象限的省份體現出主要通過增設本科院校來應對高等教育大眾化和普及化的特征。福建、山東、河北、江西、四川、貴州、湖北、黑龍江、浙江、湖南10個省的高等教育規模擴張路徑側重于增設本科院校數量。

五、結論與建議

本研究基于省域普通本科院校設置數量和校均學生規模的變化,探討了進入21世紀以來各省應對高等教育規模持續快速擴張的路徑與模式。分析結果表明:第一,各省都積極推動高等教育發展,增設普通本科院校,擴大高等教育學生規模,但本科院校設置數量和校均學生規模仍存在省際差異,同時呈現出由不均衡向均衡發展的態勢。第二,2001~2019年期間,本科院校數量、在校生規模、校均學生規模的增長量、增長比例以及全國位次排名變化表現出明顯的省際差異。第三,各省應對高等教育規模擴張的路徑與模式存在省際差異,少數省份兼顧本科院校增設和校均學生規模擴大來持續擴張高等教育規模;少數省份(包括一些傳統高等教育強省)本科院校數量和校均學生規模都保持相對穩定,高等教育規模擴張幅度偏小;部分省份主要是通過擴大本科院校校均學生規模這一模式承載高等教育規模的擴張;較多省份主要通過增設本科院校這一模式來應對高等教育規模擴張。高等教育區域化發展存在政府主導模式、適應性模式、社會(市場)型模式[28],校均學生規模擴大主要受適應性模式和社會(市場)型模式的驅動,本科院校增設則主要是政府主導的產物。

研究認為:首先,增設普通本科院校仍是未來一段時期內我國應對高等教育規模擴張、優化高等教育區域布局、增強高等教育區域服務能力的主要途徑之一。本科院校校均學生規模過大、本科院校設置數量偏低的省份要創造條件增設本科院校,在保證高等教育質量的同時繼續擴大本科層次高等教育的發展空間。其次,擴大校均學生規模是應對高等教育規模快速擴張的一種應急舉措。面對高等教育高質量發展的戰略要求和時代轉型,這一應對舉措面臨巨大的壓力和挑戰,勢必要做出相應的調整。與此同時,要清醒地認識到我國人口增長速度的明顯減緩導致的高等教育機會需求相對穩定這一新態勢對高等教育規模擴張的影響。高等院校既要挖掘潛力,增強人才培養能力,又要創新人才培養體系,提高人才培養質量。再次,增設本科院校和擴大校均學生規模需統籌兼顧,轉變外延式發展模式,堅持內涵式發展,同時保持省域高等教育積極發展態勢。最后,21世紀頭20年是我國高等教育快速發展的20年,也是高等教育區域布局和結構調整的20年,未來要建設高質量高等教育體系,關注點將轉向省域內區域布局和類型結構的調整與優化、高等教育服務區域經濟社會發展能力的提升。