中國扶貧實踐中的第一書記制度研究

程虹 吳潤清

摘 要:我國正處在鞏固脫貧攻堅成果向鄉村振興的過渡期,國家向重點鄉村持續選派駐村第一書記,以保證過渡期幫扶與鄉村振興兩大戰略的有效銜接。因此,研究中國扶貧實踐中的第一書記制度,總結第一書記打贏脫貧攻堅的重要經驗,為全面推進鄉村振興、鞏固拓展脫貧攻堅成果具有重要意義。由于現有文獻對第一書記制度的研究并未從人力資本的角度展開實證分析,針對現有文獻匱乏的缺憾,本研究從人力資本這一微觀視角出發,運用大數據技術結合調研實證,使用定量、定性研究相結合的識別策略,從橫向和縱向兩個維度對中國扶貧實踐中的第一書記制度進行了細致而全面地實證分析。研究發現:第一,第一書記選派單位以事業單位為主,比黨政機關多6.13%;第二,選派單位是第一書記駐村扶貧的后盾,是鏈接鄉村和城市資本流通的橋梁,年均定點幫扶貧困村23萬元、協調各類扶貧資金71萬元;第三,選派單位性質對扶貧效能的影響較小,而選派單位級別對扶貧效能影響較大;第四,集體人力資本是第一書記制度的核心,成功地將組織的領導力轉換為國家的扶貧治理能力。

關鍵詞:第一書記;集體人力資本;實證分析;加權統計;扶貧

一、引言

中國歷史性地徹底消除了困擾中華民族千年的絕對貧困問題,為全球反貧困事業做出了重要貢獻(汪三貴等,2022;李小云,2021)。當然,取得這個成就的原因主要來自中國共產黨特別是習近平總書記的統一領導,國家公共財政的大規模投入,社會各界的廣泛動員和積極參與(吳國寶,2021;張軍擴,2020),以及與精準扶貧和以扶貧質量為導向的治理方法使用密切相關。但是,我們不得不承認,與300多萬第一書記和駐村干部平均駐村時間長達3.6年的第一書記制度也有著密切的關系。

中國共產黨始終將“群眾路線”和“聯系群眾”作為國家治理的制度化基礎,將改善民生,消除貧困,逐步實現共同富裕作為中國共產黨人的初心和使命。我國經過一系列扶貧治理,貧困人口發生率已經從1978年的97.5%下降到2015年的5.7%,但是隨著相對貧困人口的減少,剩余的5575萬貧困個體多為老弱病殘人群,脫貧難度驟然增大,扶貧進入深水區和攻堅區(李實等,2018)。中國的扶貧實踐已經證明,單純依靠向貧困村進行資本、資源等物質援助,扶貧效果未必明顯。內生增長理論研究表明,發展的關鍵要素是人力資本,其他要素相對都是次要的(林毅夫,2017)。進一步研究證實,人力資本對區域經濟增長和收入提高具有不可或缺的作用(蔡昉,2020;程虹,2016)。在這種歷史背景下,中國提出第一書記制度。事實證明,這一制度有助于實現國家權力與基層治理的對接,是鄉村扶貧治理不可或缺的一種有效機制。

我國是如何通過第一書記進駐貧困村,開辟了中國特色的基層扶貧治理道路的呢?回顧過去70年的扶貧歷程,我們可以清楚地發現,從體制改革式扶貧到開發式扶貧再到綜合式扶貧,僅僅單純依靠向貧困地區增加資金投入和資源援助并沒有達到明顯的減貧效果(錢穎一,2016)。然而,自2013年精準扶貧機制實施以來效果逐漸凸顯,2015年全國推行第一書記扶貧制度后,顯著提升了扶貧質量(程虹,2021)。有研究表明,無論是政權嵌入農村的滲透力、資源的汲取力,還是政策的動員力,我們國家的“治理能力”都取得了許多來之不易的成就(周黎安,2019)。第一書記制度不是簡單的幫扶,是扶貧理論中的一種制度設計,是一套完整的制度運行體系,是世界脫貧實踐的重大創新,這一現象已引起國內外學術界的廣泛關注。

現有文獻對第一書記制度的研究主要集中在政黨領導(謝岳,2020;王雨磊、蘇楊,2020)、扶貧策略(謝小芹,2017;劉建軍,2019)、扶貧效能(Park和Wang,2010;王曉毅,2016;羅必良等,2021)等幾個維度進行討論。對第一書記人力資本基本事實與扶貧邏輯的研究還不夠充分,可見,對扶貧實踐中的第一書記制度缺乏從人力資本的角度進行更深入的探究。尤其是在實證方面,對第一書記扶貧實踐的研究相對較少。第一書記是怎樣一個群體?第一書記制度的實踐路徑和治理邏輯是怎樣的呢?這正是本文要研究的問題。

綜上,為充分探究第一書記制度在扶貧實踐中的機制設計和運行邏輯,針對第一書記人力資本、選派形式、與原單位以及兩委的扶貧邏輯等關鍵性問題展開全面而深入的實證分析和理論研究。本文的主要貢獻在于:第一,運用科學的加權統計方法,首次較完整地描述了我國2015-2020年第一書記的人力資本結構狀況,對第一書記人力資本特征進行了較全面的結構化分析;第二,運用定量和定性研究相結合的識別策略,對扶貧實踐中的第一書記制度進行了較細致的實證描述和理論闡釋;第三,用扶貧效能測度第一書記扶貧效率,解構第一書記效用的差異性;第四,以集體人力資本作為第一書記制度的核心,全文緊密圍繞其展開實證分析和理論探究。

本文剩余部分章節安排如下:第二部分是文獻分析,旨在探析貧困理論中的人力資本解釋以及第一書記扶貧治理的內在邏輯;第三部分是研究方法,介紹本文數據來源、編碼及分析過程;第四部分是第一書記群體特征分析,將第一書記人力資本從多個維度進行結構化實證描述;第五部分是第一書記制度運行的基礎,從集體人力資本的視閾進行系統性闡述;第六部分是第一書記制度的實踐邏輯,從第一書記與原單位、兩委、貧困孤島群體三個維度進行深度討論;第七部分是案例驗證;最后是研究結論和政策建議。

二、文獻綜述

(一)貧困理論中的人力資本解釋

貧困的根本原因是人力資本水平低,不能主動去占有市場,缺乏維持正常生活和參與社會活動的可行能力(燕繼榮,2020)。諾貝爾獎獲得者阿比吉特·班納吉(Abhijit V. Banerjee)和艾斯特·迪弗洛(Esther Duflo)認為窮人之所以貧困是因為窮人具有“窮人思維”,缺乏有效避險手段和不做長遠規劃的能力(Abhijit V等,2012)。顯然,貧困不僅僅是收入偏低,而是一個多維概念。聯合國發布的《人類發展報告》用人類貧困指數(Human Poverty Index,簡稱HPI)來測度貧困 針對發展中國家和發達國家的不同貧困狀況,HPI分別采用了不同維度的指標進行測量貧困指數。。有學者運用中國30個省份的面板數據研究發現,農村人力資本對農民收入正顯著(駱永民、樊麗明,2014)。二元經濟結構理論認為,農業產值和利潤下降,邊際生產率降低,需要的勞動力越來越少,城鄉工資差距變大是勞動力由農村流向城市的原因(Lewis,1954; 張維迎,1999),農村人力資本和物質資本的流失,削弱了農村經濟持續發展的基礎(蔡昉,2005;李實,2003; Yang,2004),進而阻礙了農村經濟的發展。

很多國家的扶貧實踐證明,單純依靠資金援助不能從根本上解決貧困問題,擺脫貧窮的關鍵在于引導貧困者將援助資金用于產業發展而產生持續效能,否則外部援助反而易于助長其依賴性(Banerjee和Duflo,2012)。土地是農民賴以生存的根本,但是土地資源在經濟發展中的作用日趨減少,而人力資本的作用就會越來越大(Schultz,1969),從而促進了農村勞動力的流動(林毅夫、劉培林,2003)。國內有學者研究證實農村勞動力流動對農民收入增長的影響(李實,1999),計量分析研究也證明了上述觀點(王小魯、樊綱,2004)。更進一步研究證實,農民收入的主要途徑是從區域經濟增長、資本投入、更好的就業機會等方面獲得收益(程名望等,2015;Morduch和Sicular,2000)。因此,要使貧困村經濟增長和提供更多的就業機會,就需要通過人力資本的嵌入,從而帶動鄉村產業的發展。

(二)第一書記制度研究評述

第一書記是中國新時期基層治理的重大創新,目前已經形成了非常豐富的研究成果。理論研究主要集中在:雙軌治理(王曉毅,2016;謝小芹,2017)、行動壁壘(劉建軍,2019)、耦合治理(徐明強、許漢澤,2018)、接點治理(謝小芹,2016;楊曉婷,2020)、理論內涵(向德平、向凱,2020)、表現形式(谷樹忠,2016)等維度。實證研究主要表現為:對扶貧策略與扶貧績效(王曉毅,2016;劉建軍,2019)、賦權賦能(楊曉婷,2020;Ang,2016)等方面。

有學者利用2013年住戶調查數據對農村低保瞄準問題的研究表明,我國農村扶貧瞄準失誤率為33%,精英俘獲發生率為25%(朱夢冰、李實,2017;胡聯、汪三貴,2017)。基于“十三五”精準扶貧政策對貧困戶勞動收入和勞動供給短期影響微觀追蹤數據模糊斷點回歸研究發現,“精準化、疊加式和選擇性”的精準扶貧政策可有效規避“瞄不準”和“精英俘獲”現象的發生(李芳華等,2020)。可見,這一時期的第一書記制度顯著提升了扶貧質量。有學者從責任的視角研究發現,第一書記制度區別于其他國家扶貧制度的最典型特征是自上而下的“五級政府負責制”,這種高效的制度是中國扶貧事業取得如此巨大成效的重要基礎(于濱銅等,2021;黃承偉,2016),在促進貧困地區產業發展、推動全面脫貧過程中發揮著重要的作用。

綜上,現有研究多基于對第一書記扶貧現象的分析和對一般性實證的描述,沒有從人力資本的角度去深度探究中國扶貧實踐中第一書記制度。因此,我們認為對第一書記制度的研究應該主要從三個方面更進一步拓展:一是,對第一書記群體結構特征進行畫像,分析第一書記到底是一群什么樣的人;二是,第一書記制度的人力資體現在哪些方面,這些人力資本在扶貧中的運行機制如何體現;三是,從集體人力資本的維度探究第一書記制度的實踐邏輯,進而剖析其深刻內涵。

三、研究方法

(一)數據來源

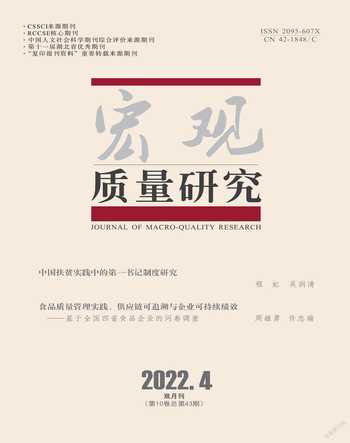

本文重點關注第一書記扶貧制度的相關內容,聚焦于第一書記制度的實踐研究,由于官方沒有公布第一書記人力資本結構的宏觀統計數據,于是我們運用大數據技術追蹤了2013—2020年扶貧實踐中第一書記的相關證據。本研究從多個官方網站和主流研究平臺收集數據,包括新華網、人民網、中國新聞網、半月談網、各省政府新聞網、中國知網、《中國扶貧開發年鑒》、國家統計局等網站及權威數據庫(見表1)。同時我們還進行了區域微觀實證調研,通過深度訪談、現場觀察采集、問卷調查等與第一書記制度相關的數據作為實證數據的主要來源。我們將要研究的問題進行關鍵詞聚類,最后共清洗出33726條目標實證信息,通過更進一步證據匹配、數據聚類分析,對比全國、省級、市級、縣級層面離散數據與調研的微觀整體數據進行匹配比較,對所有數據都進行了“三角驗證”(Glaser和Strauss,1967)。同時,為保證數據能反映出要研究問題的一般性特征,我們對數據也進行了統計檢驗。研究發現,各類統計結果沒有顯著性差異,這就保證了我們收集數據的信度和效度(Yin,2009)。因此,本研究的實證能反映第一書記制度在真實場域的基本狀況,從而增加了我們研究結論的一般性。

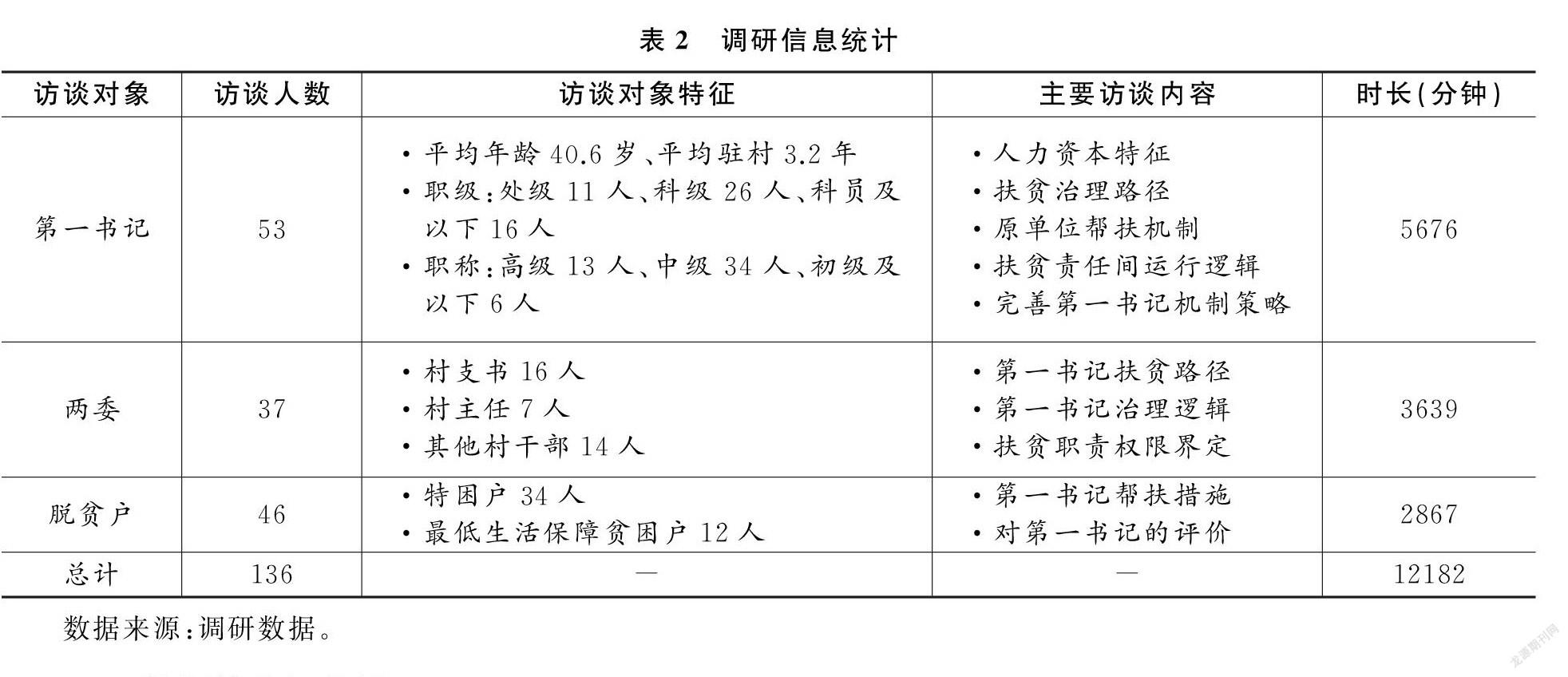

本文的部分微觀實證數據來源于半結構化深度訪談,2021年3月至9月課題組對脫貧村第一書記、“兩委”及脫貧戶進行了為期6個月跨期深度訪談(見表2)。為保證調研結果與研究目標的一致性,我們在正式訪談之前針對要研究的問題進行了訪談提綱和調研問卷的測評,以保證調研結果的效度。針對每一次所開展的深度訪談,我們的研究團隊均對訪談內容進行詳細記錄,同時輔以照片、錄音、錄像等資料進行數據交叉驗證,以減少訪談帶來的偶然性偏誤,為問題分析和數據測算結果的準確性奠定了堅實的基礎。

(二)數據編碼與分析

首先,我們對第一書記扶貧制度要研究的問題進行了關鍵詞聚類,運用“歸納式”分析法對數據按照研究問題的不同維度進行匹配,從而識別要研究問題之間的邏輯內涵及相互關聯;然后,我們遵循數據分析法的一般性要求,嚴謹地依據扶貧實踐中的第一書記為中心進行分析歸納;最后,將要研究問題的時間節點和關鍵詞再進行屬性聚類,同時將田野調查證據與宏觀數據進行對比分析,直至形成主題理論(Gehman等,2017),從而保證了研究問題的嚴謹性和科學性。

本文的實證數據編碼和聚類是在與第一書記和縣扶貧辦主任研討的基礎上初步確定的,當要研究的問題與實際數據出現不一致的情況時,我們請教了扶貧領域專家、學者的意見,修正后形成一致性編碼結果(Denzin和Lincoln,2011),保證了研究問題的準確性。在研究過程中,我們用迭代法進行聚類,將扶貧實踐中第一書記制度研究的主要問題聚合成6個維度的一階構念,具體包括:群體特征、派遣機制、人力資本、責任鏈機制、扶貧路徑、治理邏輯,然后在一階構念的基礎上再進行二階主題劃分,從而建構了一個由一階構念、二階主題組成的鏈式數據結構,最后通過不同來源數據的重復性驗證、推敲以及專家討論,最終確定本文的研究框架。

四、第一書記群體實證描述

2015年5月中組部、中農辦、國務院扶貧辦印發《關于選派機關優秀干部到村任第一書記工作的通知》,第一書記的職能主要表現在以下三個方面:落實精準扶貧政策,踐行精準扶貧思想,如期實現脫貧目標。扶貧實踐證明,第一書記在脫貧攻堅過程中發揮了獨特作用。那么,第一書記群體有著怎樣的特征呢?我們從第一書記人力資本結構和扶貧效能2個維度、17個一階構念對第一書記進行實證分析,從而探究第一書記群體的基本特征。

(一)第一書記基本情況描述

基于第一書記的大數據實證和調研實證數據,本文運用加權統計、數據定量等識別策略,對第一書記人力資本結構、專業背景、選派單位層次及單位性質等方面的基本情況做具體統計分析,從而對中國扶貧實踐中的第一書記特征展開事實描述。

1.人力資本結構

基于對第一書記人力資本結構數據的加權統計和實證分析,表3統計出第一書記性別、年齡、學歷及職級等指標分布情況。通過分析上述統計數據,我們主要有四個方面的發現:(1)第一書記男性占比顯著高于女性,這與第一書記的工作環境和工作性質可能有一定的關系;(2)第一書記表現為年輕化,40歲以下第一書記占樣本總數的56.12%,50歲以上第一書記僅占11.07%,這一數據反映了中央要求“主要從優秀年輕干部”中選派的理念;(3)第一書記本科以上學歷占比為82.69%,這表明第一書記群體具有較高的學識;(4)第一書記職級較高,處級以上第一書記占比達到18.62%,科級以上人數為科級以下人數的3.88倍。

從2015年第一書記制度全國推行到2017年脫貧攻堅關鍵期各地選派的第一書記突出“高層次、高職級、高學歷”等特點。2017年中央機關選派的第一書記平均年齡為37歲,研究生學歷占47.4%,副處級以上干部占23.3%,其中廳局級干部6人。陜西省75%的第一書記為省市縣黨政機關年輕干部、后備干部,其中省直單位選派副廳級后備干部80名。自2019年,有些省份對第一書記的選派標準做了適當調整。但縱觀2015-2020年第一書記扶貧的歷程,我們發現第一書記人力資本仍然表現出“精英”的特征。

2.專業背景

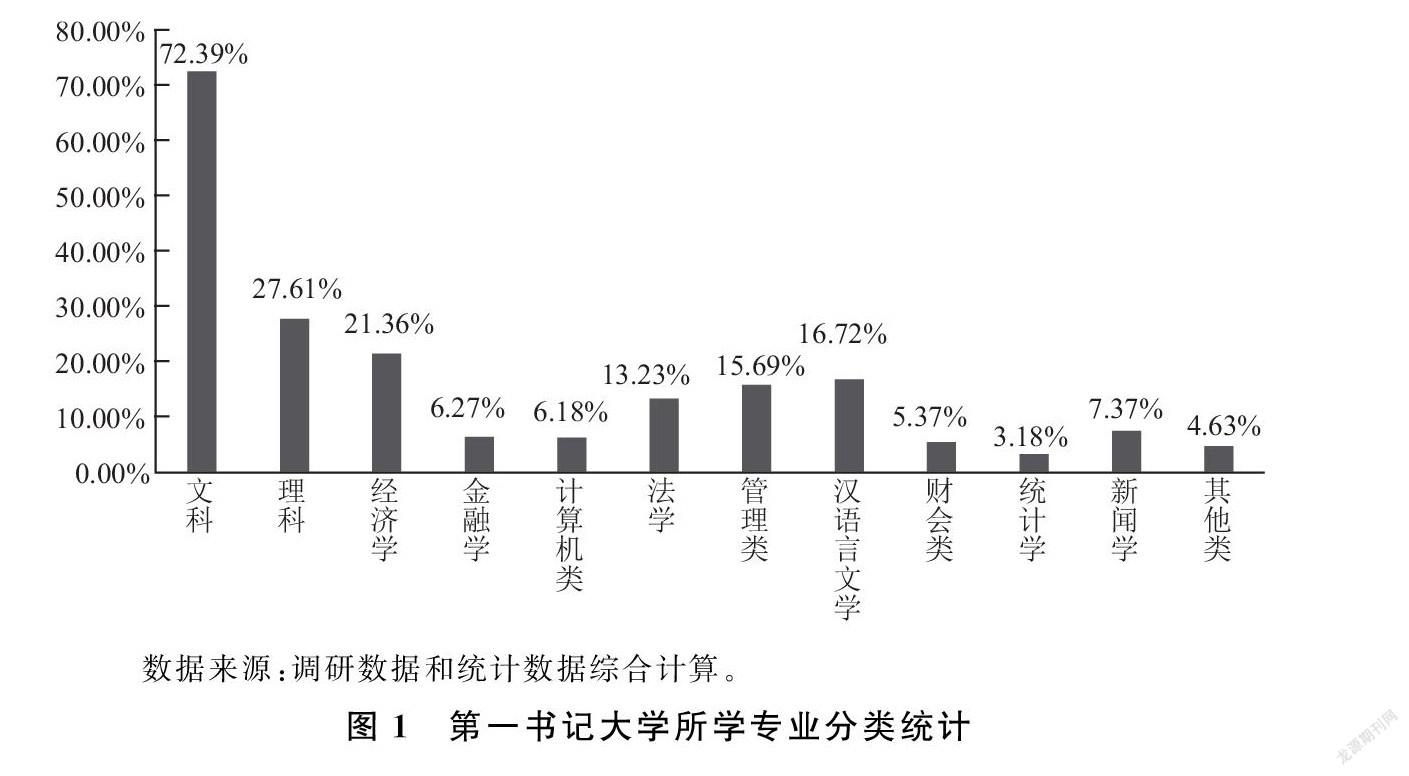

圖1的統計數據顯示,按照第一書記大學所學專業大類劃分,文科是理科的2.61倍。此外,數據統計結果表明,第一書記大學所學專業前五位分別為:經濟學(21.36%)、漢語言文學(16.72%)、管理類(15.69%)、法學(13.23%)、新聞學(7.37%)。而公務員、事業單位錄取最多的前五類專業依次為:財會類(14.74%)、經濟(14.57%)、金融學(12.25%)、法學(10.70%)、計算機類(10.58%)。上述現象的出現可能與第一書記的工作內容“組織建設、政策宣傳、產業發展”等任務有著密切的關系。

進一步比較研究表明,公務員和事業單位招錄人數較多的兩類理科專業分別為財會類(14.74%)、計算機類(10.58%),在第一書記中比例僅為5.37%和6.18%。因此,我們可以理解為第一書記選派更傾向于從經濟學、管理學、漢語言文學、法學、新聞學等專業的人員中選派,這五類專業占第一書記總數的81.74%。本文進一步實證研究發現,第一書記選派突出專業與鄉村工作經歷特征,與以“黨建引領扶貧”的總體思想相符。第一書記的主要任務是傳達黨的思想、引進資本和基層治理,這就要求第一書記擅長交流、善于管理,文科見長的第一書記相對來說更具有比較優勢。

3.選派單位層次與性質

第一書記選派一般表現為中央派、省派、市派、縣派“四級選派”制度,部分省份有鄉派第一書記。表4的統計結果顯示,市級以上選派第一書記占27.74%,縣派第一書記為72.26%,縣派第一書記是市級及以上派遣人數的2.6倍。市級及以上選派第一書記主要進駐深度貧困村和黨組織極度軟弱渙散村,進一步研究發現,市級以上選派第一書記比例與全國深度貧困村和極度軟弱渙散村占比(28.36%)基本相同。更進一步分析表明,黨政機關(41.23%)和事業單位(44.16%)是第一書記選派的主要部門(85.39%),國有企業選派第一書記僅占14.61%。

(二)第一書記扶貧效能

為更進一步探究第一書記人力資本、選派單位層次及性質對扶貧成效的影響,本文以2021年2月中共中央授予327名第一書記“全國脫貧攻堅先進個人”榮譽稱號的個體為研究對象。將第一書記的基本信息按性別、單位級別、單位性質、職位級別等四個維度進行分類。我們從表5中的數理統計結果,有三個主要發現:(1)獲得表彰的第一書記來自事業單位(45.87%)比黨政機關(40.06%)多5.81個百分點;(2)獲得“全國脫貧攻堅先進個人”榮譽稱號的第一書記處級以上職稱為43.73%,科員及以下占比僅為9.18%,處級和科級職稱為獲得表彰的主體(87.46%);(3)中央選派和省級選派第一書記雖然人數較少(4.44%),但獲得“全國脫貧攻堅先進個人”榮譽稱號的比例(36.09%)較高,獲得榮譽稱號的占比是選派人數占比的9倍。

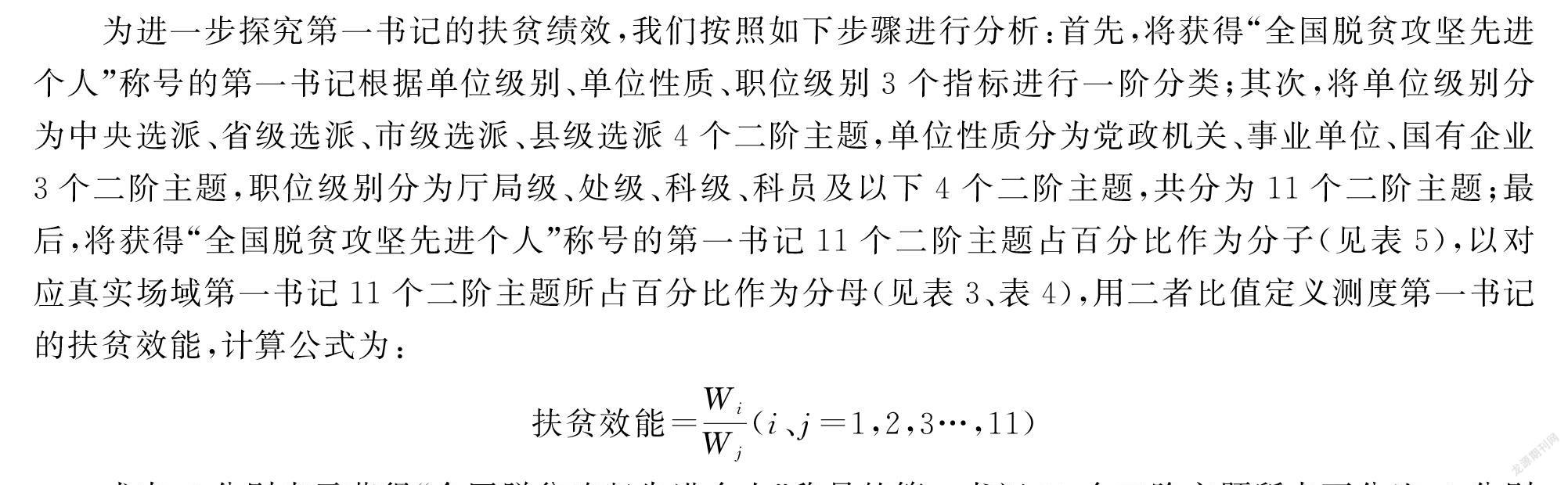

為進一步探究第一書記的扶貧績效,我們按照如下步驟進行分析:首先,將獲得“全國脫貧攻堅先進個人”稱號的第一書記根據單位級別、單位性質、職位級別3個指標進行一階分類;其次,將單位級別分為中央選派、省級選派、市級選派、縣級選派4個二階主題,單位性質分為黨政機關、事業單位、國有企業3個二階主題,職位級別分為廳局級、處級、科級、科員及以下4個二階主題,共分為11個二階主題;最后,將獲得“全國脫貧攻堅先進個人”稱號的第一書記11個二階主題占百分比作為分子(見表5),以對應真實場域第一書記11個二階主題所占百分比作為分母(見表3、表4),用二者比值定義測度第一書記的扶貧效能,計算公式為:

扶貧效能=WiWj(i、j=1,2,3…,11)

式中,i分別表示獲得“全國脫貧攻堅先進個人”稱號的第一書記11個二階主題所占百分比;j分別表示真實場域第一書記11個二階指標所占百分比,統計運算結果如表6所示。

基于對表3、表4、表5、表6統計數據的分析,我們主要有如下三個方面的發現:

第一,分組統計結果表明,黨政機關選派第一書記真實場域占比為39.63%,而獲得榮譽占比達到 40.06%;事業單位選派第一書記占比為45.76%,獲得榮譽占比僅為45.87%,國有企業選派第一書記占比為14.61%,獲得榮譽占比僅為14.07%。由此可知,黨政機關、事業單位、國有企業選派第一書記的扶貧效能分別為1.01、1.00、0.96。這表明,三類不同性質單位選派的第一書記扶貧效能基本相同,黨政機關選派的第一書記扶貧效能略高。

第二,職位級別分組統計結果表明,獲得表彰的廳局級、處級和科級第一書記占比分別為3.36%、40.37%、47.09%,而真實場域占比分別為0.96%、17.66%、60.87%,運算結果表明,廳局級、處級、科級的扶貧效能分別為3.50、2.28、0.77,科員及以下第一書記的扶貧效能為0.45。可知,廳局級、處級和科級第一書記扶貧效能是科員及以下的7.78倍、5.07倍、1.71倍。廳局級和處級第一書記具有明顯的人力資本優勢,在扶貧過程中能夠將這種人力資本優勢轉化為扶貧效能。

第三,表3、表4、表5中的數據顯示,四類不同層次選派第一書記獲得榮譽和真實場域占比分別為:中央選派(19.27 %(0.08%))、省級選派(16.82%(4.36%))、市級選派(37.61%(23.30%))、縣級選派(26.30%(72.26%)),扶貧效能分別為:240.87、3.86、1.61、0.36,呈現出依次遞減趨勢。由此可見,一般來說選派單位層次越高,第一書記整合資源能力越強,扶貧效能表現越大。

為了更進一步探究第一書記單位級別、單位性質以及職位級別對第一書記扶貧效能的復合影響分布,我們對第一書記扶貧效能進行了更進一步的探究。將第一書記單位級別、單位性質、職位級別三個維度的扶貧效能進行相乘,其結果定義為第一書記的疊加扶貧效能。其計算公式為:

疊加扶貧效能=Ec·En·El

其中,Ec·En·El 分別表示第一書記的單位級別、單位性質、職位級別對應的扶貧效能。綜合分析表7的疊加效能統計數據,我們發現三個主要特征:其一,第一書記單位級別對疊加扶貧效能影響最大;其二,第一書記的職位級別對疊加扶貧效能的影響比較明顯;其三,第一書記選派單位的性質, 對第一書記的扶貧效能影響較小。

五、第一書記制度的基本特征

第一書記扶貧是我國特有的一種制度創新,通過黨組織選派第一書記的形式將扶貧資本和資源進行合理配置,確保了扶貧資源通過第一書記發揮作用。在國家權力的協同下保障了自上而下精準對接,實現從國家、社會到貧困村扶貧資源的高效嵌合。

(一)組織派遣是第一書記制度的前置條件

中國共產黨憑借“黨管干部”的制度優勢,從黨政機關、事業單位、國有企業選派優秀干部到特定村擔任“第一書記”。首先,選派采取個人報名和組織考核相結合的選拔方式, 92.3%的第一書記是主動報名,平均每個派出單位至少有3人參與競選;其次,派出單位主要領導會同人事部門對第一書記“工作能力”“責任擔當”“農村工作經驗”和“開拓創新”等人格特質進行綜合評判;最后,通過“談話”“答辯”“考察”等形式從優秀黨員中遴選,由派出單位黨委研究提出人選名單,報同級黨委組織部門審核決定。國家和派出單位對第一書記有明確的激勵約束機制,從而強有力規制了派出單位和第一書記的“履職盡責”行為。

扶貧實踐中的第一書記制度表明,第一書記是國家運用行政力量影響扶貧政策、制度安排以及創新治理的機制(許漢澤,2020),是建立在一系列先進的基層治理邏輯之上,體現中國特色社會主義制度的本質。中國共產黨的組織結構、組織框架、組織體系、組織制度等給第一書記扶貧提供了制度保障,使黨組織的領導力在扶貧體系中得到了充分發揮(蔡禮強,2021),從而使黨的組織優勢轉化為治理效能。在中國共產黨百年發展中形成了偉大的建黨精神,在長期奮斗中構建起中國共產黨人的精神譜系(習近平,2021),我國的第一書記制度建構了組織統一選派、各級各單位積極協同、全社會廣泛參與的扶貧大格局。

(二)各方支持是第一書記制度的物質保障

1.幫扶資金

中央和省級選派的第一書記專項扶貧資金一般為每年30~100萬元,縣派和市派一般為每年10~25萬元,原單位幫扶資金和其他形式與第一書記相關的資金因選派單位不同而有差異。表8中的數據加權表明,據不完全統計,自第一書記扶貧制度實施五年來,中央、省、市、縣累計投入第一書記扶貧專項資金2661.3億元。國家級和省級派遣第一書記年平均引進各類扶貧資金分別為465萬元、327萬元,而市派和縣派第一書記分別為115萬元、50萬元,國家級選派是市級選派第一書記引進資金的4.04倍,省級派遣是縣級派遣第一書記引進資金的6.54倍。

綜上所述,依據不同層次派遣第一書記扶貧資金分布統計結果,結合2021年2月全國表彰“脫貧攻堅先進個人”各層級第一書記的占比可以看出,來自選派單位層次越高的第一書記各類幫扶資金越多,對應其扶貧效能越大,上述實證研究進一步證明了這一結論。

2.政策賦能

派出單位與第一書記形成資金、項目、責任“三個捆綁”。第一書記是派駐貧困村的“代理人”,派出單位“一把手”對定點幫扶貧困村的脫貧目標和脫貧成效負直接責任。因此,幫扶貧困村不僅僅是第一書記個人的事,更是選派單位和主要領導的政治任務,第一書記駐村只是部門結對、單位聯村的紐帶。派出單位參與貧困村幫扶主要通過三種途徑:首先,與第一書記建立定期溝通、幫扶聯動工作機制,據初步統計,第一書記原單位累計援助貧困村1866.8多億元;其次,充分利用單位職能、資源優勢密切協調相關職能部門給予貧困村資金、資源支持,數據統計發現,第一書記選派單位共為貧困村協調各級政府扶貧資金近4233.6億元;最后,積極協調社會力量參與,引進社會資本“下沉”到貧困村,賦能貧困村基礎設施建設和產業發展,據不完全統計,第一書記扶貧期間共引進社會資金5665.5億元。

國家為第一書記設置了完善的激勵機制。派出單位每月給第一書記500~1500元的生活補助,對于在條件艱苦的偏遠地區工作的第一書記還在駐村期間給予一定的特殊津貼。為激勵先進、表彰在扶貧事業中做出突出貢獻的第一書記,2017年全國第一書記隊伍中,共有1.9萬名因工作實績突出受到表彰獎勵,3.6萬名得到提拔或晉級 全國共有19.5萬駐村第一書記奮戰在脫貧一線,中國新聞網:http://www.chinanews.com/gn/2017/06-27/8262054.shtml。,這一比例占當年第一書記總人數的28.2%,激勵了地方干部積極執行上級政策,讓政策目標完成更加出色的人員會得到更多政治晉升的機會(周黎安,2017)。截至2019年12月,有32名第一書記獲得全國脫貧攻堅獎,4名第一書記被評為全國優秀共產黨員,6名第一書記當選黨的十九大代表 扎根農村天地決勝脫貧攻堅, 新華網:http://www.xinhuanet.com/politics/2019-12/25/c_1125386056.htm。。上述激勵機制,鼓舞了第一書記的工作熱情,可以有效防止部分第一書記駐村“走過場”現象。我國早期很多地區一直解決不了脫貧問題,核心就在于早期的扶貧工作大多是以短期績效考核為導向,而現在的制度是將扶貧質量作為一個長期考核的重要指標(程虹,2021),通過激勵制度讓第一書記主動留下來、主動干出成績來。

3.聯合培訓

第一書記在駐村之前,由組織部門、財政部門、研究專家和表現突出的第一書記以黨性教育、專題輔導、先進村實地觀摩等形式進行聯合培訓。聯合培訓是職能部門和個人根據對政策的理解、研究、實踐所進行的旨在通過培養提升新上任第一書記工作能力的一種集體交流學習活動。培訓的主要目的是提高第一書記五個方面的能力:一是,了解扶貧措施,學習扶貧政策,掌握扶貧方法;二是,如何引進產業、發展產業、實現一二三產業融合發展;三是,如何夯實黨建,建強村黨組織,提升治理能力和為民辦事服務水平;四是,理解政策要求、目標任務、工作內容、具體舉措;五是,涉農資金項目的申請、使用和管理方法以及第一書記專項資金的使用范圍。

經驗豐富的第一書記會根據自己駐村工作的實際,從理論與實踐相結合的角度,圍繞駐村精準扶貧、精準脫貧,農村基層組織建設、村級治理、村務管理等內容進行現身說法,讓第一書記明確駐村工作“干什么”“怎么干”“干到什么程度”等問題。同時,還會根據自己與“兩委”相處的成功經驗,傳授第一書記駐村扶貧的職能“定位”,牢固把握“指導、引導、監督”職責,擺正第一書記和“兩委”的位置關系,不越俎代庖,正確行使法律賦予的權力和職能,做到“擔權不擔物”,真正起到 “幫扶”的作用。聯合培訓讓第一書記明確了工作中與“兩委”要各自行使權力,各自推進,杜絕了貧困村治理過程中角色錯位、缺位、越位等現象的發生。

(三)集體人力資本是第一書記制度的物質基礎

1.集體人力資本的內在邏輯

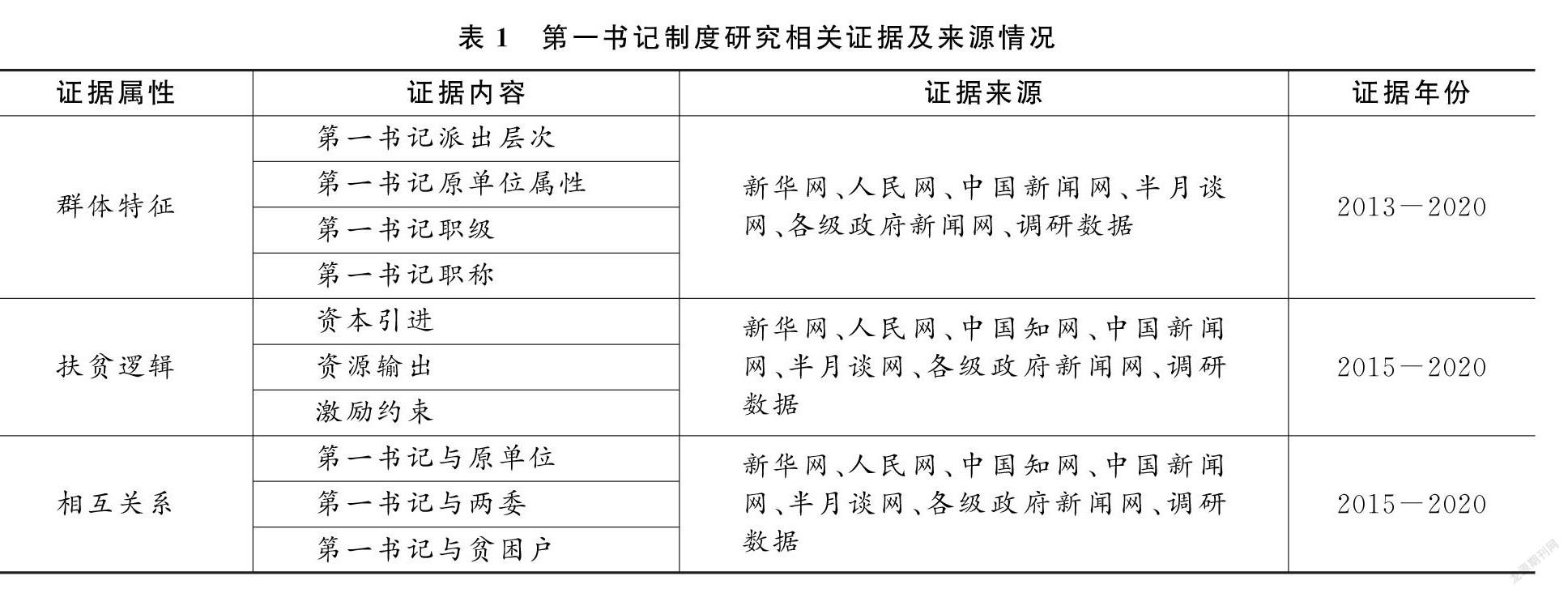

所謂“集體人力資本”就是為了貧困村脫貧事業的發展,以第一書記為載體,派出單位協調政府職能部門、社會團體為貧困村脫貧所提供的策略、資金、資源等援助的有形和無形的資本總稱。如圖2所示,構建了以選派單位為基礎,各職能部門及社會力量共同參與的扶貧網絡。具體表現在,派出單位為第一書記定點幫扶村設計脫貧策略、給予脫貧資金支持、協助貧困村農產品銷售等方面的幫扶工作,從而打開貧困戶的視野,拓展貧困戶對貧困的認知。同時派出單位還協調政府職能部門給予貧困村專項建設資金支持,協調社會力量給予貧困村資金和資源幫扶。也就是說,第一書記駐村扶貧不是一個人在“戰斗”,國家為第一書記提供了專項扶貧資金和多元扶貧資本援助渠道,通過第一書記“下沉”到貧困村,這個現象的核心就是集體人力資本的體現。

我國很早就有“駐村幫扶”制度,從解放之初“工作隊”逐步演變而來,20 世紀 80 年為解決農村貧困問題,提高貧困戶生活水平,當時向貧困地區派駐實施扶貧的“溫飽工作隊”“減負工作隊”等。歷史上的“包村”主要是在特殊節日由包村干部為貧困戶送米、送面、送油等物質性救助。然而“包村”、“駐點”扶貧機制由于缺乏系統的制度保障和持續的資本供給,不能從根本上解決貧困問題。第一書記制度是原單位精心推選、組織選派,實行 “五級政府負責制”的一種創新扶貧制度,要求從中央到地方各級政府層層落實目標責任,黨政“一把手”為直接責任人,社會各界積極參與,從而形成了強大的“集體人力資本”優勢。

脫貧是一項巨大的系統工程,是一項艱巨而困難的任務(錢穎一,2016),國家審時度勢、精準設計了以扶貧質量為導向的第一書記駐村扶貧制度,從宏觀、中觀和微觀三個層面為第一書記制度配置了立體化的扶貧路徑和網格化的責任機制,凸顯集體人力資本的力量。研究表明,人力資本質量對脫貧攻堅具有極為重要的作用(劉偉、張立元,2020)。中國共產黨將組織的人力資本與政治資源有機地融合,從規劃、頂層設計到人力、資金、資源的統籌配置,多方面、多層次發揮組織的作用,從各級政府之間縱向、橫向區域結對幫扶到各級機構和企業的精準幫扶(張軍擴,2020)。這些在第一書記制度設計、資源統籌規劃、派出單位幫扶、社會力量參與等方面都充分體現了集體人力資本的聚能效應。

2.集體人力資本與西方個體人力資本的比較優勢

第一書記是組織力量將城市精英人力資本派駐到貧困村,國家設計了與之配套的制度、機制、政策,賦能第一書記“下沉”到貧困村,第一書記依靠自身人力資本、派出單位資本、政治資本、社會資本等集體人力資本優勢為貧困村發展提供機會(符平、盧飛,2021)。這種政府和社會有效結合,運用行政、社會力量從外部給予第一書記強大的集體人力資本支持,構建了政府、社會的大扶貧格局,為第一書記駐村奠定了基礎,使第一書記駐村能留住、愿意留,發揮了第一書記制度的集體人力資本優勢。

西方的個體人力資本是市場化行為,不會因為個人信仰和外力而流向貧困村,是一種自身利益化的行為。西方國家的扶貧一般是國家財力、物力救助行為或者公益機構援助行動。反貧困主流經濟學觀點認為資金援助并不必然帶來脫貧績效,擺脫貧窮陷阱的關鍵在于引導貧困者將資金援助用于生產和投資(Banerjee和Duflo ,2012),中國的第一書記制度恰恰以發展貧困村產業為基礎,充分發揮扶貧的生態效能。因此,第一書記的集體人力資本扶貧模式優于西方國家的資金援助結構,滿足了貧困地區發展對人力資本改善和投入的發展需求,擴大了資本援助的減貧效應(于濱銅等,2021)。我國貧困治理實踐表明,第一書記的集體人力資本是國家運用行政力量動員、影響和改變貧困村的過程(許漢澤,2020)。真正能起到減貧作用的并非簡單的經濟增長速度和傳統的減貧機制,而是配套的扶貧減貧政策和制度安排以及集體人力資本的創新治理機制。

六、第一書記制度的實踐邏輯

第一書記制度是在結合我國國情和扶貧實踐的基礎上提出的創新設計,該制度實踐層面的核心是集體人力資本,以及圍繞集體人力資本產生的多邊效應。第一書記與派出單位溝通以及派出單位與政府職能部門和社會的協調構成了貧困村與城市間的扶貧實踐邏輯。第一書記在貧困村踐行“三個工作隊”、履行“四項職責”、執行“五個一批”,對兩委工作監督、指導、糾偏等構成了貧困村場域的扶貧實踐邏輯。

(一)第一書記和派出單位間“先鋒”與“后盾”的邏輯

第一書記是扶貧的“先鋒”,派出單位是堅強的“后盾”,實證研究發現貧困村的扶貧建設資金91.6%直接或間接來自派出單位的協調和支持。具體表現在,派出單位主要領導除常規聽取第一書記述職工作匯報外,每年會定期去貧困村進行定點幫扶和實地調研,依據貧困村自然資源條件,研究幫扶脫貧發展規劃,制定具體幫扶措施,破解幫扶工作中存在的突出問題。集全單位之力攻堅脫貧難題、實現脫貧目標,派出單位還會定期協調本單位干部職工開展“社區式”一對一定點幫扶(張和清、閆紅紅,2020),幫助貧困戶解決農產品銷售、就業創業等實際困難,根據貧困村生產生活實際會采取定點捐款、捐物、慰問等形式解決貧困戶面臨的突出問題。

對于貧困村基礎設施建設,第一書記會根據貧困村發展需要向派出單位匯報貧困村發展需求,派出單位則利用部門優勢積極協調政府職能部門批復資金、落實項目,主要包括道路建設、農田水利建設、貧困村文化建設等資金。同時派出單位還會協調相關部門、企業、公益組織投資項目、捐款捐物,進一步發揮社會幫扶效能,集派出單位、職能部門、社會合力賦能貧困村脫貧攻堅事業。

(二)第一書記和兩委間主“內”與主“外”的邏輯

第一書記和兩委是貧困村“國家治理”和“基層治理”的兩支主要力量,第一書記的選派目的和兩委的選舉形式決定了在扶貧治理過程中的職能和責任。在集體人力資本的實踐過程中,第一書記主“外”,兩委主“內”。“外”主要行使以下職能:與政府職能部門協調相關扶貧資金,向原單位申請貧困村建設所需資金,聯系企業爭取項目,對脫貧作用實施整體規劃,強化黨組織建設,領導、監督、指導村兩委扶貧工作;“內”的責任主要包括對接扶貧項目,落實扶貧工程,發展、壯大村集體經濟,對接貧困戶等村域實務性工作。第一書記與兩委的“內”與“外”形成了“集體人力資本”的嵌合,從而加強了基層組織建設,推動了基礎設施建設和產業發展,提高了扶貧質量。

第一書記在貧困村扶貧實踐層面主要是傳達黨的政策、指導扶貧策略、監督扶貧資金使用,可以概括為第一書記是兩委貧困治理的“參謀”,監督資金項目使用情況的“糾察”。能夠有效規制兩委工作中出現的錯位以及“幫親”、“幫族”等尋租行為,規避精英俘獲、建檔立卡瞄準失誤現象的發生(胡聯、汪三貴,2017)。另外,兩委是第一書記駐村述職情況的“裁判”,第一書記履職盡責、引進資源、貧困治理績效等年終考核、屆滿考核,兩委的“打分”起到決定性作用,形成了一種相互監督、互相制約的雙邊關系,產生了一種“人格化”的責任機制,保證了集體人力資本在貧困村能最大化發揮其作用,提升第一書記制度的效用。

綜上,第一書記制度和村民自治體現出第一書記與兩委職能差異和工作的“嵌合”,讓組織派遣的行政手段和村民的自治手段在貧困村層面實現“融合”,共同推動貧困村扶貧事業的發展,體現第一書記制度的創新價值。然而,在現實扶貧治理實踐中,第一書記和兩委也會有權力交叉、重疊、錯位、越位、不到位等現象的發生。

(三)第一書記制度“聚能”與“釋能”的邏輯

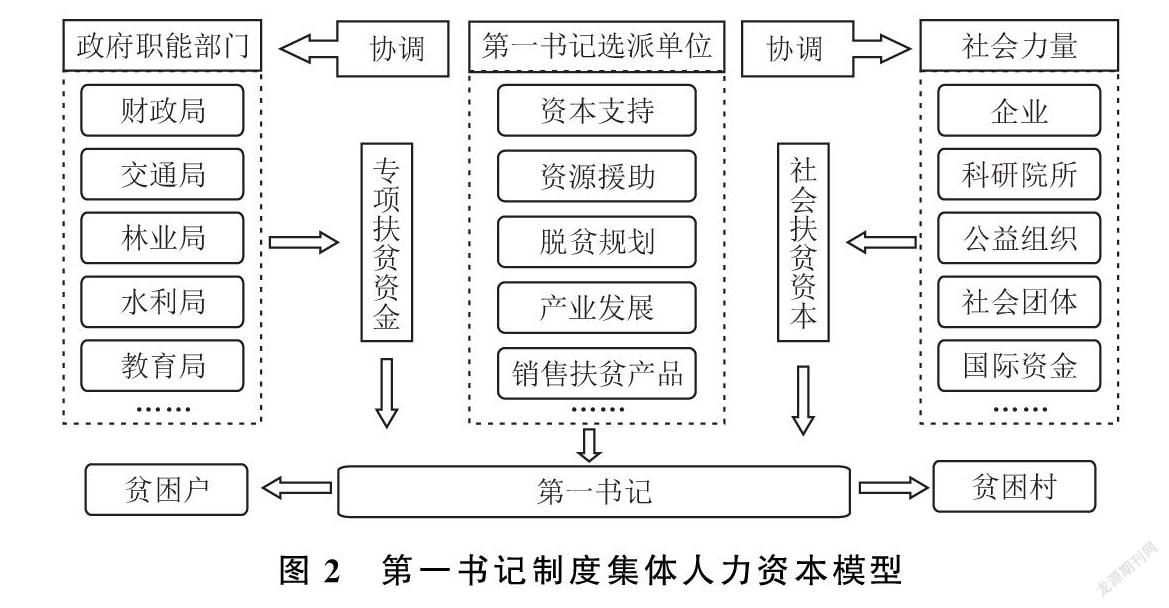

第一書記制度效能體現出對貧困戶的精準識別以及在精準識別基礎上對貧困個體精準幫扶、精準生效的連續性特征。第一書記制度精準幫扶到家庭與個人層面,可有效規避扶貧不精準、信息不對稱、異質性偏好等問題的發生。因而第一書記制度突破了歷史上“包村”、“駐點”的弊端,是新時期鄉村扶貧治理的創新。2015年我國五千多萬貧困人口中97.3%為農村最低生活保障個體和特困救助群體,實現這部分人口脫貧難度很大,扶貧進入攻堅區 (李實等,2018),農村最低生活保障個體和特困人員是脫貧的重點和難點,決定著脫貧攻堅勝利的關鍵。第一書記制度在精準識別的前提下充分發揮集體人力資本優勢,根據貧困戶不同致貧原因和幫扶需求,分級分類為貧困戶建檔立卡,精細制定具體幫扶措施和脫貧目標,利用第一書記集體人力資本“聚能”這部分群體,對貧困戶進行有計劃、有步驟、有針對性的幫扶“釋能”。

對于老弱病殘等低保及特困群體,提高其自身內生脫貧能力是解決扶貧問題的關鍵所在,也是決定脫貧攻堅的重要一環。第一書記制度的集體人力資本制度優勢發揮了重要的“釋能”效力。通過圖3中的數據變化可以看出從2015年6月全國范圍內實行第一書記制度,考慮制度的滯后效應因素,2017年和2018年第一書記制度效能開始顯現,農村最低生活保障特殊貧困群體戶數降低百分比從2016年的7.41%提升到2018年的15.45%,后者減少幅度是前者的2.08倍,其他農村最低生活保障人數和特困家庭救助人數減少百分比分別為2.01倍和1.58倍。可見,第一書記制度對攻克貧困孤島效果顯著。

七、來自貧困村的案例分析

F縣P村位于大別山集中連片特困區,2017年F縣人均可支配收入在全省排在倒數第6位,P村是F縣13個深度貧困村之一,自然資源和人力資本稟賦稀缺 按照社會科學研究慣例,本文對調研的貧困縣、貧困村和第一書記進行了匿名化處理,下同。。本文通過討論F縣P村第一書記扶貧的案例,旨在深入分析集體人力資本在P村的行動路徑和運行邏輯。

(一)派出單位集體人力資本的體現

派出單位竭力支持與協調是第一書記駐村扶貧的保障。正如調研中G書記所說,P村扶貧之所以取得了一些成績,這與原單位強有力的支持是分不開的。表9中的統計數據表明,G書記任職期間派出單位向政府職能部門協調對接貧困村農田建設(300萬元)、道路修建(500萬元)、橋梁建設(200萬元)等一系列專項扶貧建設資金支持,積極與相關職能部門協調,拓展搭建產業對接渠道。同時,G書記派出單位還積極向社會協調扶貧資源支持,先后協調A園林公司投資(1000萬元)建造P村千畝精品苗木基地,B五金沖壓公司投資(600萬元)返鄉辦廠等產業社會扶貧活動。

調研中我們還了解到,G書記駐村扶貧3年來派出單位共支持近200萬元資金用于P村對口幫扶,支持P村經濟作物種植及產業發展。正是因為G書記派出單位高度重視,領導親自督辦,積極協調,廣泛爭取匯集政府、社會各界扶貧資源,使之形成集體資本聚集合力,從而使P村產業資源形成了規模效應,推動了貧困村脫貧攻堅事業的發展,實現了P村集體產業從0到N的歷史性突破。在此基礎上,為進一步拓展產業發展路徑,P村成立了5家專業合作社,探索出“支部+貧困戶、專業合作社+貧困戶”模式。P村從單一產業向產業集群的扶貧形態轉變,大大提升了可持續扶貧績效。研究表明,貧困村從附加值較低的基礎農業,重新配置到附加值較高的產業,促進貧困戶收入水平不斷提高(林毅夫,2017)。可見,G書記原單位的集體人力資本效能,拓展了P村貧困戶的就業、創業和增收的渠道。

(二)第一書記與兩委班子協同治理

集體人力資本發揮效能的大小與兩委班子工作效率密切相關。我們在P村調研發現,G書記很重視兩委班子工作制度建設,G書記進駐P村的首要任務就是抓兩委班子的黨風和黨建,將工作落到實處,注重工作細節,設立上班“打卡制”和“檢查制”。對于每周的工作G書記要求兩委班子成員按時按點完成,將每周四設立為“議事”專用時間,進行一周工作總結和下周工作安排,檢查工作落實情況和群眾滿意度,以此提高兩委的執行力和做事情的結果導向。正如該村村支書所說:“G書記工作做得很細、很實,一點一滴都能注意到,并不是簡單的扶貧,老百姓談到G書記都感到很親切,這樣拉近了干群的關系,對其他干部起到了很好的表率作用,發揮了扶貧治理效力”。

在提升兩委工作能力后,G書記與村兩委一起為P村脫貧制定發展規劃,他們制定了“先基礎建設、后產業發展”的扶貧治理路線。概括為四個方面:(1)將第一批向縣發改委申請360萬元扶貧資金用于橋、路、農畦渠等亟待改善農村基本設施建設,向縣衛計委申請40萬元進行村衛生室改造;(2)G書記和兩委根據P村發展規劃設計,將市財政局劃撥的600萬元發展資金用于生態園、采摘園和村民文化廣場建設;(3)2020年,他們向縣農村農業局申請150萬元扶貧建設資金修建一個養豬場,將這個廠租賃給養殖公司,加之村民土地出租,集體產業年收入達110萬元,用于基礎設施和村集體經濟發展;(4)第一書記和兩委根據P村自然資源稟賦,還申請了光伏發電扶貧工程,用于公益性扶貧崗位,解決了10名貧困群眾的就業問題,讓他們一個月增收800多元。P村的“四步走”扶貧發展戰略,為P村實現脫貧向鄉村振興發展奠定了堅實的物質基礎。

八、結論與政策建議

(一)第一書記制度在扶貧理論中的創新價值

本文基于對中國扶貧實踐中的第一書記制度研究,從人力資本的視角進行了較細致深入的分析,下面從集體人力資本和組織派遣兩個維度論述第一書記制度在扶貧理論中的創新價值。

第一,集體人力資本是第一書記制度最突出的特征。在效用發揮方面,實現了多方扶貧資源的聯動,提升了鄉村扶貧治理能力,促進了貧困村扶貧治理高效發展,保障了貧困村如期脫貧,發揮了社會主義制度優勢。在資本轉換方面,實現了集體人力資本從“嵌入”到“融入”的轉換與嵌合,促進嵌入性治理的進一步深化,健全和完善了鄉村扶貧治理機制。實現從管理民主到治理有效,推進鄉村治理能力和治理水平現代化(習近平,2019)。不斷健全和完善黨委領導、政府負責、社會協同、公眾參與、法治保障的社會治理體系 十九屆四中全會通過《中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》,要求堅持和完善人民當家做主制度體系,推進基層民主制度化、規范化、程序化。,才能實現鄉村扶貧治理的協同高質量發展。

第二,組織派遣是第一書記制度最鮮明的特色。黨通過黨管組織的資源優勢,通過頂層設計、資本建構、資源凝聚、統籌優化等方式,賦予第一書記扶貧治理物質資本和政策資源,合理有效配置組織資源以實現自身戰略目標和組織意圖。通過組織優勢將各領域、各層級資本進行統籌聯動,增強了扶貧治理的系統性、整體性、協同性發展,切實把制度優勢通過組織選派的形式轉化為國家的扶貧治理效能。通過各級組織領導的協同與聯動,推動多元社會治理主體參與對話和互動(李雪松,2019),有效調動減貧政策執行所需要的多樣化資源,形成以各級黨委和政府為中心,多邊主體參與其中的政策執行結構,確保減貧政策在執行過程中實現縱向到底、橫向到邊內外聯動(呂普生,2021)。將我國制度優勢更好地轉化為扶貧治理的政策效能,是中國共產黨扶貧治理成就的內在動因和制度邏輯。

(二)第一書記制度在新形勢下的意義

2021年5月中共中央辦公廳印發《關于向重點鄉村持續選派駐村第一書記和工作隊的意見》,這是踐行黨的優良傳統和初心使命的再次回歸,這一偉大創舉穩住并升華了鄉村治理的交接棒,有利于持續推動從精準扶貧到鄉村振興戰略的轉變和升華。第一書記扶貧制度的核心是將黨的制度優勢通過組織派遣和集體人力資本,轉化為第一書記駐村扶貧的治理效能。因此,在新的形勢下,第一書記制度的延續對于鄉村振興具有重要意義,主要體現在以下三個方面。

第一,脫貧經驗再創造。在新的形勢下,持續選派駐村第一書記是總結運用打贏脫貧攻堅戰的重要經驗,鞏固拓展脫貧攻堅成果,延伸第一書記常態化駐村工作機制,充分發揮第一書記的特殊引領作用,繼續運用第一書記自身的人力資本和派出單位的資源優勢,幫助脫貧村創新發展新思想、找準發展新路子。為全面推進鄉村振興、鞏固拓展脫貧攻堅成果提供堅強的組織保證和人才支持。新的歷史時期第一書記的職責由“推動精準扶貧”發展為“推進強村富民”,重點圍繞加快農業農村現代化、扎實推進共同富裕,推動鄉村產業發展,壯大新型農村集體經濟,促進農民增收致富為首要任務。因此,第一書記在全面推進鄉村振興,鞏固拓展脫貧攻堅成果,促進鄉村振興建設行動落地見效,促進農業農村高質量發展,必將發揮重要作用。

第二,集體人力資本再運用。鄉村振興是一項相較于扶貧更加艱巨龐大的系統性工程,實施鄉村振興戰略,走城鄉融合發展和質量興農之路是鄉村振興的根本。第一書記扶貧制度的核心是集體人力資本,鄉村振興要走城鄉融合發展之路,第一書記依托其集體人力資本優勢,架起連接城鄉發展資本與資源溝通的橋梁,協調城市資本、資源向鄉村流動,實現城鄉融合發展。經濟不是獨立存在和產生,而是牢牢嵌入整個經濟社會各項制度中(Karl Polanyi,2001),我國的第一書記制度為鄉村振興提供了發展的保障,深化農業供給側結構性改革,走質量興農之路,充分調動第一書記集體人力資本優勢,依托農業自然資源稟賦,發展區域特色產業,賦能鄉村振興。

第三,精準選派再創新。扶貧實踐證明,第一書記的精準選派對于扶貧績效起到至關重要的作用。在鞏固脫貧成果與鄉村振興的過渡期,精準選派第一書記決定鄉村振興的質量。根據前文研究,按照第一書記選派類別、單位性質、職位級別而計算出的第一書記疊加扶貧效能12×4矩陣分布列。建立與其類似,將第一書記派駐定點幫扶鄉村振興村根據自有資源、地理位置、發展狀況等不同維度的量化指標,匹配與扶貧效能相類似的排列矩陣,然后進行一一對應、精準派駐。這樣可以實現精細化配置第一書記資源,減少因選派偏誤而導致的低效現象的發生,有利于合理選配第一書記,實現精準幫扶,促進鄉村振興的高質量發展。

(三)第一書記制度的政策建議

1.加強“選用人、用選人”人才觀建設

突出“選用人,用選人”的第一書記人才觀,派出單位“一把手”要認真執行和準確理解,從制度上要真正選好人。待遇上要有明確的制度保障,將文件細化落實,進一步完善制度、執行制度,在制定政策過程中不以派出單位領導的改變而改變,要制度化、規范化、落實化,讓激勵機制、利益機制能充分發揮其作用,不能只停留在一般性的號召和要求,不能真正落實。調研中我們發現,很多第一書記反映能夠兌現激勵承諾的單位不多,更多的單位只停留在口頭上、表面上、流于形式,政策不能真正落實到位。使得第一書記不能放心、安心、全心投入到扶貧工作中。因此,第一書記的激勵機制需要制度性保障和真正落實,從制度管理層面使其更完備,不然治理現代化就不能真正體現,不能轉化為第一書記的扶貧效能,就不利于脫貧攻堅的成果鞏固、鄉村振興的有序銜接和持續發展。

2.解決好“幫扶”和“包扶”、“走”和“留”的關系

第一,要厘清“幫扶”和“包扶”的關系,就是對貧困戶的幫扶是突出“幫”還是“包”,由于脫貧是剛性目標,使得部分貧困村將“幫扶”變成了“包扶”,不是促進貧困戶通過自身努力脫貧或者激發自身脫貧動力,而是為了完成脫貧目標在脫貧期限內盲目投入,而后聽之任之。所以要加大脫貧“回頭看”的抽查力度,否則,容易將扶貧目標落實從“幫扶”變化為“包扶”;第二,解決好“走”與“留”的關系,我們調研發現,很多村的基層黨組織在一屆任期內不能被培養出來,一旦離開了第一書記,貧困村有可能又回到原來的狀態。所以,要培養出一個能離開的工作隊,能獨立運轉的基層村組織,就需要從制度上給予第一書記更加明確、清晰的權力和職責。

按照世界銀行2017年為低收入國家、中等偏下收入國家、中等偏上收入國家以2011 年不變價確立的絕對貧困線,分別為每天1.9美元、3.2美元、5.5美元。然而根據世界銀行2018年的統計數據,中國人均國內生產總值為 9771現價美元,已經高于中等偏上收入國家的平均水平。而目前中國完全脫貧的貧困線標準是每天1.9美元,如果按照5.5購買力平價美元貧困線,實現農村貧困人口全部脫貧,減貧任務仍然艱巨(蔡昉,2020),解決好“幫扶”和“包扶”、“走”和“留”的關系對于鄉村振興和社會發展意義重大。

參考文獻:

[1] 蔡昉,2020:《探討脫貧攻堅戰略的“未來升級版”》,《經濟日報》1月8日。

[2] 蔡昉,2005:《農村剩余勞動力流動的制度性障礙分析——解釋流動與差距同時擴大的悖論》,《經濟學動態》第1期。

[3] 程虹,2021:《中國大地是科研的金礦》,《管理世界》第9期。

[4] 程虹、許偉,2016:《質量創新戰略:質量管理的新范式與框架體系研究》,《宏觀質量研究》第3期。

[5] 程名望、蓋慶恩、Jin Yanhong、史清華,2016:《人力資本積累與農戶收入增長》,《經濟研究》第1期。

[6] 蔡禮強,2021:《中國共產黨領導力研究的理論視角和分析框架》,《管理世界》第8期。

[7] 符平、盧飛,2021:《制度優勢與治理效能:脫貧攻堅的組織動員》,《政治學研究》第3期。

[8] 谷樹忠,2016:《貧困形勢研判與減貧策略調整》,《改革》第8期。

[9] 黃承偉,2016:《中國扶貧開發道路研究:評述與展望》,《中國農業大學學報(社會科學版)》第5期。

[10] 胡聯、汪三貴,2017:《我國建檔立卡面臨精英俘獲的挑戰嗎?》,《管理世界》第 1 期。

[11] 林毅夫,2017:《新結構經濟學、自生能力與新的理論見解》,《武漢大學學報(哲學社會科學版)》第6期。

[12] 林毅夫、劉培林,2003:《經濟發展戰略對勞均資本積累和技術進步的影響——基于中國經驗的實證研究》,《中國社會科學》第4期。

[13] 李實、岳希明、羅楚亮、詹鵬,2018:《21世紀:中國農村貧困特征與反貧困戰略》,經濟科學出版社。

[14] 李實,2003:《中國個人收入分配研究回顧與展望》,《經濟學》第2期。

[15] 李實,1999:《中國農村勞動力流動與收入增長和分配》,《中國社會科學》第2期。

[16] 李小云,2021:《鞏固拓展脫貧攻堅成果的政策與實踐問題》,《華中農業大學學報(社會科學版)》第2期。

[17] 李雪松,2019:《政策工具何以反映政策價值:一項溯源性分析——基于H省W市綜合行政執法模式的經驗證據》第6期。

[18] 劉偉、張立元,2020:《經濟發展潛能與人力資本質量》,《管理世界》第1期。

[19] 駱永民、樊麗明,2014:《中國農村人力資本增收效應的空間特征》,《管理世界》第9期。

[20] 羅必良、洪煒杰、耿鵬鵬、鄭沃林,2021:《賦權、強能、包容:在相對貧困治理中增進農民幸福感》,《管理世界》第10期。

[21] 李芳華、張陽陽、鄭新業,2020:《精準扶貧政策效果評估——基于貧困人口微觀追蹤數據》,《經濟研究》第8期。

[22] 劉建軍,2019:《駐村“第一書記”的行動壁壘如何破》,《人民日報·人民論壇》第9期。

[23] 錢穎一,2016:《從增長到減貧:把激勵搞對》,《北京日報》8月29日。

[24] 汪三貴、黃奕杰、鄭麗娟,2022:《中國共產黨貧困治理的演進歷程與未來取向——基于“賦能、賦權—資本積累”的貧困治理分析框架》,《中國人民大學學報》第2期。

[25] 吳國寶,2021:《如何有效防范化解規模性返貧風險》,《中國黨政干部論壇》第6期。

[26] 王雨磊、蘇楊,2020:《中國的脫貧奇跡何以造就——中國扶貧的精準行政模式及其國家治理體制基礎》,《管理世界》第4期。

[27] 王小魯、樊綱,2004:《中國地區差距的變動趨勢和影響因素》,《經濟研究》第1期。

[28] 王曉毅,2016:《精準扶貧與駐村幫扶》,《國家行政學院學報》第3期。

[29] 習近平,2021:《在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的講話》,人民出版社。

[30] 習近平,2019:《把鄉村振興戰略作為新時代“三農”工作總抓手》,《求是》第11期。

[31] 謝小芹,2017:《“雙軌治理”:“第一書記”扶貧制度的一種分析框架——基于廣西圓村的田野調查》,《南京農業大學學報(社會科學版)》第3期。

[32] 謝小芹,2016:《接點治理:貧困研究中的一個新視野——基于廣西圓村“第一書記”扶貧制度的基層實踐》,《公共管理學報》第3期。

[33] 謝岳,2020:《中國貧困治理的政治邏輯》,《中國社會科學》第 10 期。

[34] 許漢澤,2020:《行政治理扶貧:對精準扶貧實踐邏輯的案例考察》,社會科學文獻出版社。

[35] 徐明強、許漢澤,2018:《新耦合治理:精準扶貧與基層黨建的雙重推進》,《西北農林科技大學學報(社會科學版)》第3期。

[36] 向德平、向凱,2020:《情感治理:駐村幫扶如何連接國家與社會》,《南開學報(哲學社會科學版)》第6期。

[37] 于濱銅、王志剛、朱佳、侯云瀟,2021:《援助結構、領導力與產業扶貧績效》,《中國工業經濟》第6期。

[38] 楊曉婷、陸鏡名、劉奕辰、于濱銅,2020:《“資本下沉”賦能“資源釋放”:第一書記帶動貧困村脫貧的行動邏輯與高效機制》,《中國農村觀察》第6期。

[39] 朱夢冰、李實,2017:《精準扶貧重在精準識別貧困人口——農村低保政策的瞄準效果分析》,《中國社會科學》第 9 期。

[40] 張和清、閆紅紅,2020:《鄉村振興背景下社區經濟的鄉村減貧實務模式研究——以西南少數民族村落反貧困社會工作項目為例》,《社會工作》第6期。

[41] 張維迎,1999:《企業理論與中國企業改革》,北京大學出版社。

[42] 張軍擴,2020:《中國減貧的成功之道何在》,《經濟日報》12月30日。

[43] 周黎安,2019:《經濟學的制度范式與中國經驗》,《清華社會科學》第1期。

[44] 周黎安,2017:《轉型中的地方政府:官員激勵與治理》,格致出版社、上海三聯書店、上海人民出版社。

[45] Ang,Y.Y., 2016,How China Escaped the Poverty Trap,New York: Cornell University Press.

[46] Abhijit ,V. B. and Esther D.,2012,Poor Economics:A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty,New York: Public Affairs Press.

[47] Banerjee,A.V. and Duflo.E.,2012,“Poor Economics:A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty”,New York :Public Affairs.

[48] Chen,S. and Ravallion,M.,2010,“The Developing World Is Poorer than We Thought but No Less Successful in the Fight Against Poverty”,Quarterly Journal of Economics,125( 4) :1577-1625.

[49] Denzin,N.K.? and Lincoln,Y.S.,2011,“Strategies of Qualitative Enquiry”,Stage Publications,Inc.

[50] Glaser,B.G. and Strauss,A. L.,1967,The Discovery of Grounded Theory:Strategies for Qualitative Research,New York:Aldine De-Gruyter.

[51] Gehman,J.,Glaser,V. L.,Eisenhardt,K. M.,Gioia,D.,Langley,A.,and Corley,K. G.,2017, “Finding Theory-method Fit:A Comparison of Three Qualitative Approaches to Theory Building”,Journal of Management Inquiry,27(3):284-300.

[52] Karl Polanyi.,2001,The Great Transformation:The Political and Economic Origins of Our Time, Beacon: Beacon Press.

[53] Lewis ,W.A.,1954,“Economic development with unlimited supplies of labor”, Manchester School of Economic and Social Studies,22(2):139-191.

[54] Morduch,Jonathan,and Terry Sicular.,2000,“Politics,Growth,and Inequality in Rural China:Does It Pay to Join the Party?”,Journal of Public Economics,77 (3):331-356.

[55] Park,A. and? Wang.S.,2010,“Community-Based Development and Poverty Alleviation :An Evaluation of China’s Poor Village Investment Program”, Journal of Public Economics ,94 (9):790-799.

[56] Schultz,T.W.,1969,“Economic Growth and Agriculture”,American Journal of Agricultural Economices,51(3):717-719.

[57] Yin,R. K.,2009,Case Study Research:Design and Methods,4th Ed. Thousand Oaks,CA:Sage.

[58] Yang,D.T.,2004,“Education and Allocative Efficiency:Household Income Growth during Rural Reforms in China”,Journal of Development Economics,74(1):137-162.

Research on the System of ‘First Secretary’ in the Poverty Alleviation Practice in China

Cheng Hong and Wu Runqing

(Institute of Quality Development Strategy, Wuhan University;Macro-Quality Management Collaborative Center of Hubei Province;Competition Policy and High Quality Economic Development Research Center)

Abstract:China is currently in the transitional period from the consolidation of poverty alleviation achievements to the rural revitalization, when the selection of the first secretaries for key villages is continued to ensure the effective connection between the two strategies of transitional assistance and rural revitalization. Therefore, it is of great significance to study the system of the first secretary in the practice of poverty alleviation in China and summarize the important experience of the first Secretary winning poverty alleviation. This will be important for both the comprehensive promotion of the rural revitalization and the consolidation and expansion of the achievements made in the poverty alleviation. As no empirical analysis has been made on the system of first secretary from the perspective of human capital in the existing literature, this research attempts to address the deficiency. In the study, from the micro perspective of human capital, big data technology is used combined with field research, while the identification strategy is adopted combined with quantitative and qualitative research. Hence a detailed and comprehensive empirical analysis can be made of the system of first secretary in the practice of poverty alleviation in China from both horizontal and vertical dimensions. The findings are as follows. Firstly, the number of units appointing the first secretaries is mainly public institutions, which is 6.13% more than that of party and government organs in number. Secondly, the appointing units are the support of the First Secretaries in the poverty alleviation in the villages as well as the bridge linking the capital circulations in the rural and urban areas. It is estimated that the designated units help the poor villages with 230000 yuan each and coordinates various poverty alleviation funds of 710000 yuan each annually. Thirdly, the nature of the administrative affiliation of appointing units has little influence on the poverty alleviation efficiency, while their administrative ranking exerts great influence thereon. And fourthly, the collective human capital is the core of the system of first secretary, which successfully transforms the leadership of the organizations into the poverty alleviation governance capacity in the country.

Key Words:first secretary; collective human capital; empirical analysis; weighted statistics; poverty alleviation

責任編輯 郝 偉