2007年的“全國十大考古發(fā)現”

海未平

2006年6月初,一個驚人的消息像一群炸窩的飛鳥,從石人子村傳遍了整個巴里坤草原。

“東黑溝來了一幫挖財寶的外地人,挖出了很多金銀財寶,已經拉走了一卡車金磚!”

巴里坤石人子村是一個多民族混居的村落,三四百戶人家,漢族聚居在山下,種田為生,哈薩克族散居在半山坡,放牧為生。千百年來,這個偏遠的鄉(xiāng)村很少有什么新鮮事情發(fā)生,人們的生活消磨在一代又一代、一日又一日的平凡與庸常之中。這里貧瘠而蠻荒,除了漫山遍野的石頭,就是搖曳在風中的莽蒼草場,不多的田地蜷縮在山下盆地底部的河流兩岸。所以,關于東黑溝挖出金銀財寶的消息,著實讓人驚詫好奇,也讓人充滿無限的想象和猜測。鄉(xiāng)親們放下碗筷,丟下鋤頭,扔下牲畜,紛紛前來打望,仿佛不在現場就會錯過一次人生的機遇。

鄉(xiāng)親們在石人子村并沒看到“金銀財寶”,但是卻見到了前來“挖財寶”的人。那正是西北大學王建新教授帶領的考古隊。

2006年春,王建新收到了國家文物局同意發(fā)掘東黑溝遺址的執(zhí)照。從那時候起,他就開始著手準備,并向國內同行發(fā)出邀請。其實,王建新在絲綢之路沿線的考古調查和發(fā)掘工作早就在圈內引起了關注。這次東黑溝考古發(fā)掘工作,考古學界富有盛名的北京大學林梅村教授、南京大學水濤教授、中國人民大學魏堅教授都派出自己的學生前來襄助,這既是一次教學實習,也是一次機會難得的學術交流。

6月初,王建新帶領西北大學劉瑞俊、陳新儒、陳小軍,博士生周劍虹,研究生席琳、習通源、任萌、磨占雄、張鳳,留學生宮脅史朗、金杉大志,還有中國人民大學博士生王曉琨、魏靖,北京大學博士生馬健、碩士生黃姍、留學生筱原典生,南京大學博士生宋亦蕭,已經被意大利東方大學錄取的西北大學畢業(yè)生李韜,以及哈密文物局的于建軍、周曉明,分兩批奔赴新疆巴里坤縣。現在,當這些名字出現的時候,大多數后面已經綴滿了各種頭銜,教授、研究員、主任、館長、所長、局長、院長等等。而當年青蔥的面孔和新奇的眼神,現在已經歷練和沉淀出了自信、穩(wěn)健和敏銳,每個人的書桌上幾乎都摞起了沉甸甸的豐碩的學術成果。

年輕人將這次考古發(fā)掘稱之為東(意大利東方大學)、西(西北大學)、南(南京大學)、北(北京大學)、中(中國人民大學)五大高校會戰(zhàn)東天山。還有人調皮地開玩笑說,這桌麻將“東西南北中”都全乎了,希望發(fā)掘結果是“發(fā)財”,而不是“白板”。

考古隊將大本營駐扎在了公路邊的石人子村三組。村長趙建強騰出一個空院,里面有五間土坯平房。屋內水泥地面,石灰白墻,干凈而清爽。考古隊進駐之后,院子里一下熱鬧了起來。

圍墻外和大門口聚滿了人,抽著旱煙披著黑褂子的漢族長者,騎著馬滿眼狐疑遠遠觀望的哈薩克牧民,還有滿地撒歡嬉笑打鬧的小巴郎們。

考古隊反復給鄉(xiāng)親們澄清,他們不是來“挖寶”的,而是來“考古”的。于是“考古”便成了巴里坤草原上被人津津樂道的詞匯。還有許多人將信將疑,“說的是考古,實際上就是挖財寶”。所以,考古隊的駐地和發(fā)掘現場總有許多雙眼睛在盯著他們的動向。

考古隊的生活條件比去年有了天壤之別,不用再住在半山坡上那座廢棄的破房子里了。年輕人搭起了上下兩層的架子床,每天晚上看書、聊天,房間里不時傳出笑聲,仿佛這里依然是大學宿舍。女孩子們利用一切空閑細心布置自己的小天地,從工地上下來,總是順手掐上一把野花,插在瓶子里,擺在桌子上或者放在床頭邊,鮮花和香皂的味道散發(fā)出閨房獨有的雅致和情調。考古隊聘請陳小軍的愛人徐小霞做專職廚師。這位樸實健碩的河南女子,從早到晚忙忙碌碌,為二三十位師生的三餐不停操勞。王建新他們在辛勞之余吃上了可口的飯菜,再也不用為做飯的事情耗費心思了。考古隊還在工地旁搭了一座帳篷。沉浮于巨石、沙土、荒草之中的帳篷,就像飄搖在大浪中的一葉小舟,雖然略顯單薄,但足以避過山雨與烈日。在大家的心目中,它就是一座戰(zhàn)地堡壘。

考古隊希望招募十幾名開土方的民工,結果報名的青壯年擠滿了村長的院子。大家覺得在家門口做工,既能顧家又能掙錢,實在是機會難得。其實,他們的心思更多的還是放在“挖財寶”這件事情上。

然而等待他們的卻是異常繁重的體力勞動。他們必須在考古隊劃定的探方里搬石取土,時而猛挖猛搬,時而要小心翼翼。關鍵時候還要用小鏟一小層一小層刮土,甚至要用毛刷輕輕拂掃。這并不是想象中的“挖財寶”。而且經過一段時間的工作,他們也發(fā)現,這些教授和學生們關心的并非“金銀財寶”,而是埋在地下的所有物件,包括碎陶片、石器、木器、遺骨等等。漸漸地,他們有點明白“什么是考古了”。更讓鄉(xiāng)親們興奮和驚奇的是,半山腰上那些祖孫幾代人都熟視無睹、平常無奇的石堆下面,竟然隱藏著巨大的秘密。他們居住的地方竟然曾經發(fā)生過許多故事,擁有輝煌而顯赫的過去。

鄉(xiāng)親們對考古隊的態(tài)度也逐漸發(fā)生了變化,從開始的警惕、戒備變成了敬重和親近。馬健和習通源每天下午從工地上回來,都會在門口的木長凳上坐一會兒,吹著山風,喝著啤酒,眺望天山,談天說地。這時候,村里的人就會湊過來問東問西,沒有地域偏見,沒有知識差異,沒有身份障礙,甚至沒有固定話題。世界在所有年輕人的眼里,具有相同的色彩、溫度、憧憬與豪情。村子里每逢嫁女或者娶親,都會邀請王建新出席。西北大學王教授參加了某次儀式,會成為主家的臉面和榮耀。村民們不再把考古隊看成別有所圖的“挖財寶”的外地人。他們覺得這些人和自己一樣樸實誠懇,做事投入而篤定,學識淵博而不造作,是值得信賴的“自家人”。要是誰家宰了羊,就會像邀請親戚一樣邀請考古隊員們來家里,一起吃羊肉燜餅,一起喝“肖爾布特”。村民們的熱情就像爐膛里的火焰,走得越近就越熾烈。那些參加考古發(fā)掘的民工們經常義正詞嚴地糾正別人,“我們不是在打工,我們也不是在挖財寶,我們是在搞考古!”

潛移默化中,考古隊給村民們普及了考古知識,灌輸了文化遺產保護意識。直至今日,巴里坤地區(qū)的群眾對各種遺址的保護和愛護仍然走在新疆的前列。

考古隊每天早上出發(fā)前往工地,中午飯由陳小軍駕車送到山上,晚上回到駐地休息。洗澡成了一件極其奢侈的事情。當時的石人子村還沒有沖澡的條件和習慣,汗水浸濕衣裳然后風干成一圈圈泛白的鹽漬,硬若鎧甲,塵土粘在皮膚上一搓一層泥,又癢又餿。最后大家商議,每個周末輪流跟隨采購物資的皮卡車前往巴里坤縣城,洗澡、理發(fā)、購買日用品。那段時間,巴里坤的街道上不時會出現一群人,他們衣著潦草,蓬發(fā)亂須,“遠看像要飯的,走近一問是考古隊的”。

對考古隊員們來說,每天前往發(fā)掘工地都是一次“痛徹骨頭”的考驗。

因為人比較多,而工地遠在石人子村十公里之外,考古隊就雇了村里的一輛“東風小霸王”農用貨車接送隊員和民工。為了節(jié)省時間,農用車每次都抄近道。那是一條盤繞在巨石間的石頭路。那甚至算不上一條路,只是村民們在荒灘上隨意而行的軌跡,只要繞開大石塊隨便怎么跑都行。第一天上山的時候,大家抓著兩個邊框蹲在車廂里。不得不佩服駕車的師傅,他竟然可以在亂石灘上把車開得飛快。農用車啟動的時候,顛簸就開始了。細顫、震動、彈跳、傾軋,縱向橫向、前后左右,隨機發(fā)生,不可預判。也不得不佩服農用車的結實耐用,“東風小霸王”確實像個小霸王,翻溝過坎,感覺它不是在碾壓地面,而是在一次次地撞擊地面。多少次聽到金屬斷裂的碰撞聲,多少次聽到螺絲松懈的吱嚀聲,多少次預感它就要分崩解體,但它卻依然健飛如故。蹲在農用車上,顫栗和抖動的不僅僅是肌肉,還有內臟,這時候能清楚地感覺到剛剛吃過早餐的胃的確切位置。麻酥和震痛的不僅僅是抓著邊框的手,還有全身的骨頭和神經,那種麻酥能夠讓人體驗到電擊的感覺。

任萌蹲在車廂里,在車撞過一塊石頭的時候,被彈飛了起來,雙膝磕在了鐵皮底板上,膝蓋擦破了皮,鮮血直流,站也不是蹲也不是,貓著腰半蹲半立了一路。李韜站在車廂的前部,雙手扶著車廂的前框,他覺著這種姿勢就像一位閱兵的將軍,威風而豪邁,結果被彈飛起來,仰面摔倒在車廂里,后腦勺著地,瞬間爆起一顆雞蛋大小的包。搖了一路,好不容易到了工地,年輕人的肚子又餓了,早餐算是白吃了。有了第一次的“徹骨之痛”,考古隊員們用麥秸桿塞滿蛇皮袋做成草包鋪到車上,以后乘車就踏踏實實坐在草包上,顛簸碰撞減輕不少。

雖然有這樣那樣的小狀況,但整個考古隊的氛圍還是保持在歡快、興奮、新奇和期待的基調之上。然而,這年的考古工作進行得卻并不順利。

王建新經過反復考量,最終選取東黑溝中高臺附近的區(qū)域作為發(fā)掘地點。這里是遺址的中心地帶,可能隱藏著更為豐富的信息。發(fā)掘對象包括1座石筑高臺、4座石圍居址以及12座中小型墓葬。他對這次發(fā)掘寄予厚望。他期待通過這次考古發(fā)掘,能夠管窺先秦時期新疆地區(qū)的歷史狀貌,也能夠進一步接近月氏的真相。

王建新把團隊分為三組,馬健、任萌主要負責石筑高臺,習通源和其他院校前來的人員負責墓葬,席琳和西北大學的研究生們負責石圍基址,劉瑞俊協(xié)助自己做總負責。任萌和習通源同時負責遺址挖掘過程中的測量和繪圖。

站在遺址前準備動工的時候,大家不知所措了。石頭,到處都是石頭,這和中原地區(qū)的農業(yè)文化遺存完全不同。中原的農業(yè)文化遺存基本上都是土結構,而且地層的土質土色很明顯,文化堆積層很好區(qū)分。現在,用發(fā)掘中原農業(yè)文化遺存的經驗和方法來應對這種石結構的游牧文化遺存時,卻捉襟見肘,無從下手了。

東黑溝遺址所有的文化遺存都是石頭壘砌,面對這一塊塊石頭,很多時候無法判斷它是屬于遺址建筑的本身,還是屬于無足輕重的“填土”。文化堆積層的區(qū)分除了觀察土質土色和包含物的變化,還得結合石頭之間的組合關系等因素來進行綜合分析研判。中原土遺址發(fā)掘中最常用的探鏟,在這里徹底無法使用了,地下全是石頭,探鏟打不下去。中原遺址中開土方所使用的工具,在這里也無法使用了。墓葬發(fā)掘組甚至難以劃定控制方和探方的大小。

大家的目光都投向了王建新。

發(fā)掘游牧人群的聚落遺址,對王建新,甚至對全國的考古學界也都是第一次。王建新安慰大家不要著急,這時候更需要耐心和耐力,“我們寧可慢一點、細致一點,工具無法使用,我們就用手搬,遇到問題不能慌,大家一起探討。”多年的工作經驗,敏銳的思維和獨到的眼光,讓王建新充滿自信,而他的自信和沉穩(wěn)是大家的定心丸。

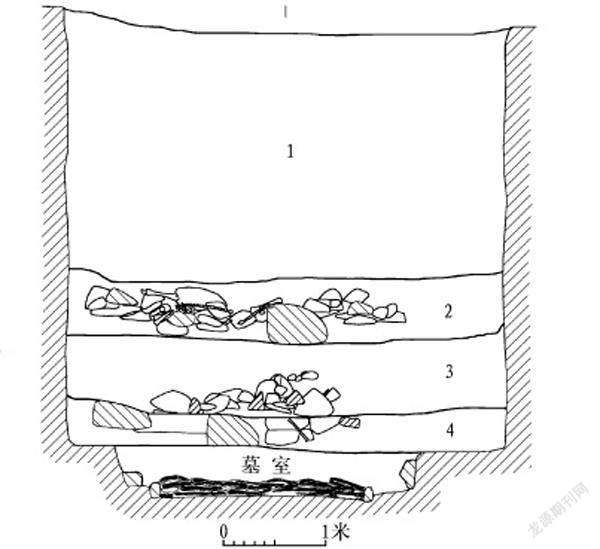

對于墓葬的發(fā)掘,考古隊先尋找封堆的邊界,根據邊界判斷封堆的大小,然后向外擴出一塊方形區(qū)域作為控制方。清除控制方內的草皮、沙石和表土,露出原始地表和石結構封堆的本來面目,然后采用二分之一發(fā)掘法,先揭去一半,露出封堆的剖面,找出墓口后揭去另一半封堆。之后,根據墓口形狀對墓葬進行清理。清理墓葬中的葬具、人骨和隨葬品是一件極其細致的工作。墓葬具多已腐朽,必須加以小心力求保其形狀,人骨和隨葬品更是不能隨便移位。許多工作都是趴在地上完成的,等站起來的時候,常常會看到遺骨的旁邊會有一個汗跡拓出來的人形。這是一次跨時空的對話。發(fā)掘的整個過程要照相、繪圖,進行記錄,還要采集DNA、碳14等標本。

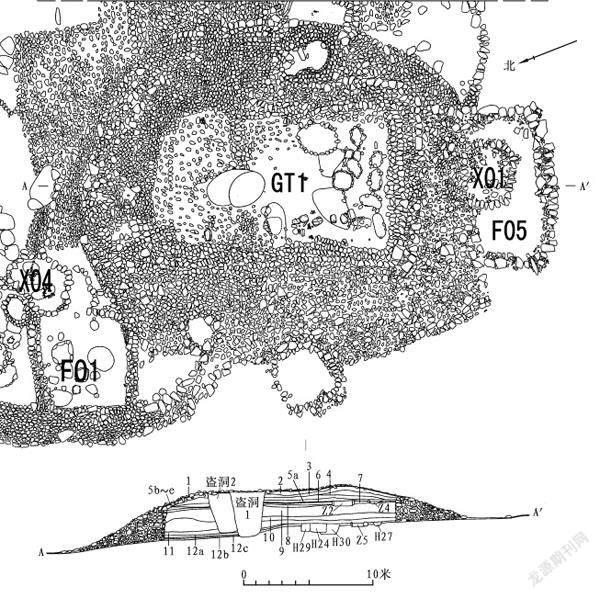

東黑溝遺址石筑高臺及周邊石圍基址示意圖(《考古》:《新疆巴里坤縣東黑溝遺址2006-2007年發(fā)掘簡報》)

東黑溝遺址墓葬示意圖(《考古》:《新疆巴里坤縣東黑溝遺址2006-2007年發(fā)掘簡報》)

有一天,清理一座墓葬的時候,習通源趴在探方的土臺上,用手鏟輕輕地刮著泥土,忽然一塊火柴盒大小的、金光燦燦的牌飾露了出來。習通源定眼一看,是一塊長方形金牌飾,他的心跳立馬加快,興奮得就要跳起來大喊一聲。但他馬上忍住了,迅速把金牌飾攥在了手里。因為他瞥見工地上還有一群圍觀的群眾。等到看熱鬧的人群走開了,他才把這個消息告訴大家。

石圍基址是古代游牧民族居住、圈養(yǎng)牲畜或舉行公共活動的石結構建筑遺跡,在草原地帶分布廣泛,但是一直以來所做的考古工作卻少之又少。剛開始的時候,大家認為石圍基址的石結構墻基在地表上保留的比較完整,發(fā)掘起來應該容易一些。然而,結果卻出乎意料。任萌后來講到,“石圍基址內部堆積中常包含有豐富的地層和遺跡,發(fā)掘難度遠大于墓葬。在發(fā)掘過程中要仔細辨析各種地層單位之間的先后或共存關系,按照早晚順序分別揭取地層、清理遺跡。我們先清理一半,分析剖面判明層位關系后再清理另一半。整個過程大費周章。”

石筑高臺是東天山南北各個游牧文化遺址中最為常見的一種遺存,它的功能和作用一直不甚明了,最初的時候大家認為它用于祭祀。為了搞清楚它的真實面目,考古隊決定發(fā)掘一座一探究竟。面對那個長20多米、高4米的龐然大物,考古隊報以謹慎的態(tài)度。小心翼翼地除去表土之后,再以其頂部中心為基點將其分為四個部分,先對其中的1/4進行發(fā)掘,意在查看石筑高臺的剖面。“很快發(fā)現高臺并非全是石筑,它的邊緣用石壘成,內部填土,地層堆積也很豐富。結合剖面劃分好地層后,我們決定先逐層發(fā)掘其內部填土,外圍石圈暫時保留。”

整個工作困難重重,進度緩慢。

很多考古工具在這里無法使用。手鏟也很難使喚,工作面上布滿了大大小小的石頭石子,用手鏟刮一遍,磨損非常嚴重,而有些石頭縫里的泥土,必須像剔牙一樣,仔細掏取,甚至要用毛刷輕輕刷掉。不到一個月,所有的手鏟全都禿了。

石頭是最大障礙。那些規(guī)模較大、等級較高的墓葬,墓坑都挖得很深,而且為了防止盜掘,往往在墓壙里填埋巨石,輕則幾百斤,重則上噸。清理這些巨石得動用大量人力一點一點向外吊,如果石頭實在太大就得想辦法破開然后再向外清理。石筑高臺的內部是要挖空的,土方量大,臺高坡陡,人力車不能上下,搬石出土的工作只能用手。隨著高臺越挖越深,上上下下耗時耗力,投入十幾個勞動力,效果卻并不明顯。

繪圖也是一項龐雜繁復的工作。由于遺跡都是石塊構成的,每塊石頭都要測量畫圖,畫完之后,滿圖紙的小圈。習通源本科學的是電子專業(yè),因為癡迷考古而考取了王建新的碩士研究生。這個方臉劍眉的三原縣小伙,眼睛清澈得像天空,他的直率和真誠讓人一覽無余。習通源把全站儀玩得溜溜轉,他用全站儀測出每個遺存的坐標,任萌再將其標在圖紙上。這個過程比使用傳統(tǒng)的平板儀快了很多。但是,巨大的工作量仍然使測量和繪圖工作進展緩慢。僅僅高臺和石圍基址就花去整整二十天時間,畫到最后,任萌說他滿眼看什么都是石頭。習通源發(fā)出感嘆:“任萌絕對是全國畫石頭最多的人,而我則是那個測石頭最多的人。”

天氣仍然是攔路虎。巴里坤地區(qū)晝夜溫差大,紫外線輻射特別強烈。宋亦簫這個在長江邊長大的孩子,剛來巴里坤就領略了這里的極端天氣,不到兩天時間胳膊就已經被曬褪了一層皮。關于巴里坤考古的記憶,宋亦簫的許多感受和細節(jié)都是關于天氣的。這里到9月中旬以后就冷得無法開展野外工作了。

這樣,在將近三個月的時間里,考古隊并沒有完成預定的工作。12座墓葬發(fā)掘了9座,4座石圍基址發(fā)掘了1個, 4米高的石筑高臺也僅僅只挖下去了 1米。王建新決定,2006年的發(fā)掘工作就此結束,下來整理資料、總結經驗,剩余的部分到明年再行發(fā)掘。

雖然說2006年的工作是一個半拉子工程,許多事情不如人意,留下諸多遺憾,但在發(fā)掘過程中,考古隊還是嚴格按照田野發(fā)掘的規(guī)程,所有工作都做到了嚴謹認真。當然,2006年也不是一無所獲,墓葬中出土了很多文物,同時還發(fā)現墓葬之間存在明顯的形制演化。8月中旬,考古隊還在巴里坤召開了發(fā)掘成果研討會。來自全國各地的專家對這次發(fā)掘中的新發(fā)現進行了熱烈的討論。大家各抒己見,眾說紛紜,甚至進行了激烈的學術交鋒。研討會上學術交流的成果,對大家認識古代西北游牧人群的歷史文化產生了極大的啟迪作用。無論如何,神秘的東黑溝遺址已經被王建新他們揭去了半邊面紗,王建新心中的疑惑也得到了部分答案。但是,還有許多謎題需要進一步研究。

接下來就要看來年的考古發(fā)掘了。

2007年6月,東黑溝遺址第二年的發(fā)掘工作正式開始。王建新延請教研室的冉萬里出面主持。冉萬里比王建新小了14歲,本科畢業(yè)于西北大學考古專業(yè),博士學位在日本同志社大學獲得。他一直從事隋唐考古和佛教考古的研究工作。這位溫文爾雅的年輕人剛滿40歲,十年之后,他撰寫了一本研究絲綢之路的著作《絲路豹斑》,在學術界引起了不小的反響。

這一年,跟隨王建新多年的劉瑞俊開始前往中央民族大學攻讀民族學博士學位,其他學校的學生們也都返校,參加東黑溝考古發(fā)掘的人員只剩下任萌、磨占雄、張鳳、席琳、習通源、陳新儒、陳小軍、孔令俠幾人了。考古隊的工作人員少了,但是發(fā)掘任務卻并沒有減少,除了少量墓葬外,還有3 座石圍基址和3米高的石筑高臺等待發(fā)掘。如果按照去年的進度,結果可能仍然不會樂觀。

冉萬里研究了幾天,他決定適當減少墓葬的發(fā)掘,將工作重點放在石筑高臺與石圍基址上。他引入項目管理制的方法,制定工作目標和工作計劃,把任務細分到每一天。他制作了任務進度表,掛在墻上。人員重新進行分工,由習通源負責墓葬的發(fā)掘,張鳳和席琳等負責石圍基址,任萌和磨占雄負責石筑高臺。測繪工作仍然交給任萌和習通源負責。

有了去年積累的經驗,這一年的工作大家都熟練了不少,許多問題能夠從容應對。考古隊員們動起手來胸有成竹,不再像去年那樣顧慮重重了。冉萬里教大家使用“接力出土法”,讓大家排成接龍的長隊,把石塊和沙土一個接一個傳到控制方的外面,不再像去年那樣每個人一趟一趟地來回搬運,土方工程的速度和效率馬上提高了很多。

石圍基址的發(fā)掘,因為有了去年已經完成的一個樣板作參考,所以劃分層位、判斷遺跡、分析地層關系也就輕車熟路了。石筑高臺的發(fā)掘也很順暢,幾乎沒有遇到太大的障礙。一個多月之后,3座小型墓葬和3座陪葬坑都已發(fā)掘完畢,3 座石圍基址也已全部清理,考古隊把所有力量集中起來,開始合力圍攻石筑高臺了。

這時候,巴里坤卻降下了一場 130年來未曾遇過的大雨,緊接著停電一周,電話也沒了信號。考古隊窩在駐地哪里都不能去,幾乎與世隔絕了。發(fā)掘工作也陷入全面停頓。現在看起來,那場大雨好像是某種暗示,這一年東黑溝注定要發(fā)生大事。

等發(fā)掘完石筑高臺后,整個考古隊欣喜若狂,歡呼雀躍。石筑高臺大有乾坤,發(fā)掘的結果顛覆了所有人的認識。石筑高臺并非一個祭祀建筑,而是一座大型房屋。

石筑高臺共有12個堆積層,其中有兩個使用面,第11至12層是位于最下面的早期的使用面,第5至6層是晚期的使用面。12層是墊土,往下就是自然層了。

第11層是一層灰燼和木炭,經過仔細清理,“發(fā)現這些木炭堆積排列有序,還保留著屋頂木結構建筑倒塌的形狀,依稀可辨出梁、椽、檁,還有榫卯結構的木構件。在高臺內西、南邊緣下部,還發(fā)現了被火燒毀的木墻痕跡”。再往下是一個使用面,也就是房屋建筑的地面。“這個使用面上的遺跡實在是太豐富了。除了青石壘砌的火塘、龐大厚重的石磨盤外,還有30個排列整齊的柱洞,其內的木柱基部也保存完好,使房屋前后的結構一目了然。灰坑種類也很多,有專門的儲糧坑,坑底全是純凈的碳化麥粒;有數個祭祀坑,填埋著至少7具完整的羊骨架,甚至還有保存完好的羊糞;除此之外,還有專門放置大型圓底陶器的小坑。”

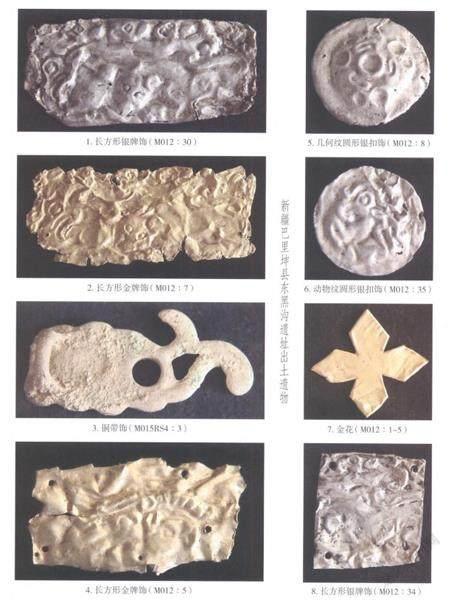

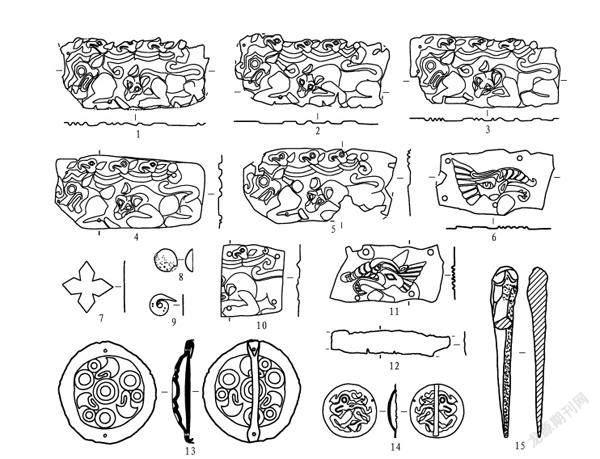

東黑溝遺址出土的飾品(《考古》:《新疆巴里坤縣東黑溝遺址2006-2007年發(fā)掘簡報》)

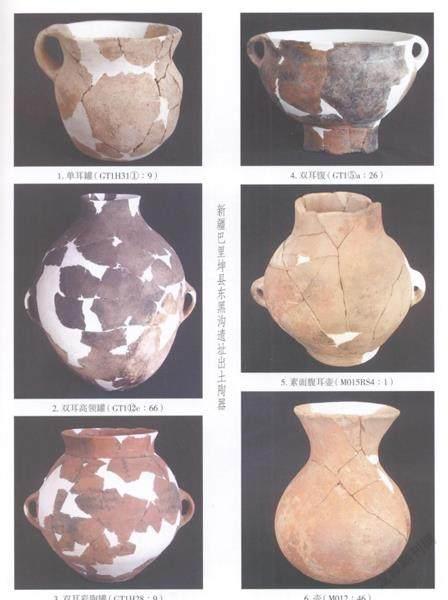

東黑溝遺址出土的陶器(《考古》:《新疆巴里坤縣東黑溝遺址2006-2007年發(fā)掘簡報》)

在這些遺跡周圍散布著大量的石器、骨器,還有少量的銅器。而陶片的數量之巨令人目不暇接,整個使用面幾乎全被陶片覆蓋,尤其是沿墻根處和石磨盤、灰坑附近,陶片層層疊疊,有些還能依稀辨認出陶器原來的形狀。

這是一個具有石圍墻、木板壁、木結構屋頂的規(guī)格很高的大型建筑,面積達166平方米。房屋南高北低,依地勢而建,南部高臺上是主室,北邊較低的是一個木柱帶頂的廊道,從廊道進入主室有一個斜坡。縱使整個房屋化為灰燼,也依然顯示出它的恢宏與大氣。

一場突如其來的大火,使這座木房屋毀于一瞬。這種烈火焚燒的遺跡在岳公臺遺址的大型石圍基址中也有發(fā)現。這里曾經發(fā)生過什么?這場大火因何而起?是不小心失火?還是人為縱火?或者是被閃電擊中?抑或是仇敵發(fā)起的一次突然襲擊?屋內的一切仍然保持著最后一刻的模樣,記錄著不為人知的秘密。那些灰燼仿佛前一刻還在燃燒,火光里映紅的面容是痛徹心扉的惋惜與悔恨?是絕望無助的呼號與慘叫?是逃亡前的慌張與紛亂?現在已然無法推測。但從考古的角度講,這種突然廢棄的房址是那種可遇而不可求的“寶貝”,因為出土的文物豐富完整、共時性強,具有極高的研究價值。2007年9月底,北京大學嚴文明先生前來工地參觀指導,看到這一切之后非常驚喜:“這么漂亮、保存這么好的房子我還是第一次見到。”

根據碳14測年,石筑高臺下部的這個使用面,年代屬于公元前1300年至公元前1000年前后,大概處于中原的商朝后期。

另一個晚一點的使用面是第5、6堆積層。使用面南部正中是一座用青石壘砌、整齊規(guī)整的火塘,火塘兩側排列有8個長達五六十厘米的大型石磨盤和十幾個小型石磨盤。在它們周圍,分布著大量灰坑和各種石器、陶片。收集的陶片后來復原出了高達七八十厘米的雙耳罐,能盛下整只羊的大釜,以及造型奇特的陶鍑等大型陶器,很多器形在當地都是首次發(fā)現。整個使用面有大量用火的痕跡,上面覆蓋著一層厚厚的灰燼。

東黑溝遺址墓葬出土金銀飾品示意圖(《考古》:《新疆巴里坤縣東黑溝遺址2006-2007年發(fā)掘簡報》)

根據碳14測年,石筑高臺上部使用面的年代屬于公元前1000年以后至公元前800年前后,大概處于中原的西周時期。

現在石筑高臺的發(fā)展演變比較清楚了。最初的時候,石筑高臺是一座木石結構的高等級房屋建筑,可能是某個部落貴族的府邸。后來因為一場大火而突然廢棄。人們又在其殘存的石墻內部填土堆石,并且再次利用,這樣就形成了上部的使用面。上部使用面再次被廢棄并被覆蓋后,高臺表層長滿青草,最終形成了現在的樣貌。

石筑高臺周邊的石圍基址是更小型的居住遺存,大多數有3個文化堆積層,發(fā)現有灰坑、火塘、灶等遺跡,還有埋有完整羊骨架的土坑,以及各種石器、骨器、陶器。其中有兩個石圍基址在廢棄之后又用于簡單墓葬。潦草地堆一個石圈,將尸骨存放進去,凌亂的人骨說明埋葬時的草率和簡陋。石圍基址的年代也大概分為兩個階段,公元前1300年至公元前1000年左右,公元前1000年以后至公元前800年前后。

讓人更為驚喜和驚奇的還有墓葬。

這些墓葬之中,規(guī)模稍大的,周圍都有殉坑,殉坑中有殘缺不全、擺放凌亂的人骨,少量的羊骨和馬骨,以及瑪瑙珠和各種陶器。個別殉坑殉牲駱駝和馬匹。墓葬有井字形木槨,上面有殘留的漆痕,墓主陪葬物非常豐富,有銀牌、金牌、金箔、金泡、金花等飾品,有各種陶壺、陶缽,有骨具、骨?、骨串飾,以及銅鏡、銅錐、銅環(huán)首刀,還有鐵器和石磨盤、磨具。有墓葬發(fā)現了人牲現象,“封堆內發(fā)現人牲5處, 骨骼均殘缺散亂, 大部分都有隨葬品, 共有陶器5件、銅器5件,以及骨、石器各2件。”

巴里坤西溝遺址1號墓出土的巴澤雷克文化類型的金飾牌(《文物》:《新疆哈密巴里坤西溝遺址1號墓發(fā)掘簡報》)

墓葬中發(fā)現的墓主隨葬品多屬明器, 與高臺及石圍基址的出土遺物存在較大差異, 但有的器形, 如單耳罐、缽、串飾等, 在石筑高臺的上部使用面和石圍基址中也可見到,表明這批墓葬也可能與高臺、石圍基址的晚期堆積層屬于同一考古學文化遺存。“這批墓葬資料中最重要的發(fā)現是,既有墓主及其隨葬品, 又有被肢解埋葬用作墓祭 的人牲及其隨葬品。墓葬人牲和石圈遺跡內人牲的隨葬品都為實用器, 器形和紋飾都與哈密地區(qū)公元前1千紀以來的焉不拉克墓地、寒氣溝墓地、艾斯克霞爾墓地等出土的器物存在聯(lián)系,代表的應是一種在當地延續(xù)發(fā)展的土著文化。而墓主隨葬品中的陶器多為火候較低、無使用痕跡的明器、與哈密地區(qū)公元前1千紀以來的土著文化的陶器形式明顯不同。動物紋金銀牌飾等其他器物,也非哈密地區(qū)的傳統(tǒng)器形, 應代表了一種新出現的外來文化。這批墓葬的形制特征與隨葬品的組合與已經發(fā)掘的巴里坤縣黑溝梁墓地基本相同, 應屬同一時期同一文化的墓葬。黑溝梁墓地出土有中原式羽狀地紋銅鏡殘片,這種紋飾的銅鏡流行年代為戰(zhàn)國晚期至西漢前期。據此可知本次東黑溝遺址發(fā)掘的墓葬的年代上限應不超過這一時期,大致可推斷為西漢前期。 在這批墓葬中發(fā)現的以墓主為代表的外來文化和以人牲為代表的土著文化同時共存的現象, 反映了當時征服者與被征服者的關系, 值得重視。”陪葬的實用器,指的是死者生前日常使用的器物,而明器則指為了給死者陪葬專門制作的器物。

至此,這個全國首例游牧文化聚落考古項目最終完美收官了。收獲巨豐,大家心中的喜悅難以言表。王建新覺得,多年來一直苦心造詣地研究古代西北游牧文化,這時候該有一個總結了。他決定用東黑溝遺址的考古發(fā)掘成果申報2007年度“全國十大考古發(fā)現”。

考古隊整理完資料,向哈密博物館移交文物之后,時間已經到了12月。他們回到西安,又馬不停蹄地開始撰寫最新的發(fā)掘簡報和“全國十大考古發(fā)現”申報材料。幾個月之后消息傳來,東黑溝遺址已經入圍。2008年3月底,王建新奔赴北京,參加最后的評選答辯。4月初的一個午后,任萌收到陳新儒的短信,只有簡短的幾個字:“東黑溝被評為十大發(fā)現”。

這是國內田野考古工作的至高榮譽,也是西北大學考古專業(yè)歷史上的第一次。從2000年王建新踏上尋找大月氏之路算起,他在古代西北游牧文化考古這一很少有人涉足的領域里,已經干了整整九年。好在豐碩的學術成果和考古學界的肯定與褒獎,足以告慰他多年來的艱辛、苦痛、付出和汗水。

隨著研究的深入,東天山地區(qū)的歷史狀貌逐漸清晰,這里在秦漢及其以前發(fā)生的故事也慢慢浮現了出來。

公元前2000年以前至公元前2世紀,也就是中原的夏商周至西漢初期,這是長達近兩千余年的時間段。閱史最難的是建立時間概念。就像視野盡頭的景象會喪失空間距離感一樣,越遠的歷史我們越容易失去時間的距離感。兩千余年,相當于漢代到今天的時間長度。想想吧,最近這兩千年人類發(fā)生過多少事件?世界上演了多少戰(zhàn)爭?崛起和湮滅了多少個帝國?涌現了多少圣賢與智者?中國發(fā)生了多少次朝代更替?這兩千年,我們從鐵器時代進入蒸汽時代,從電氣時代進入互聯(lián)網時代,現在正要邁步跨進人工智能時代。

相應的,公元前的那兩千年并不比這兩千年短促,也并不缺乏時空的質感。那兩千年也被人世間的興衰、爭斗、遷徙、繁衍所填滿。

東天山公元前2000年以前至公元前2世紀是一幅什么樣的歷史圖景呢?那是一段沒有文字記載的空白,包括王建新在內的考古學家們正在用考古發(fā)掘一點一點喚醒那段長達兩千余年的記憶。

那段歷史可以劃分為四個階段。

第一階段。公元前2000年以前,河西走廊的甘青人群、北方草原上已經完成東西交融的人群、西方的高加索人群逐漸進入新疆,新疆進入了新石器時代晚期的銅石并用時期。這一時期的東天山甘青人群是主體,其他兩個人群是少數,他們主要在哈密盆地、吐魯番盆地沿河綠洲上從事農業(yè),種植粟、小麥、青稞。現有的考古發(fā)掘證明,東天山地區(qū)的文化深受河西走廊的影響,而河西走廊又深受黃河中上游和渭河流域的影響。

第二階段。到了公元前1300年左右,東天山南北兩側走向繁榮,人口大增,原有的生存空間日益狹小。生活在盆地綠洲上的農耕人群開始沿河流向東天山山坡上的草原地帶分流,這些人群開始以放牧為生,兼事少量的農業(yè)生產。正是這些人群在東天山南北兩側建立了蘭州灣子、東黑溝、寒氣溝、紅山口、烏拉臺等游牧聚落。他們內部已經有了等級觀念和貴賤之分。

公元前1000年左右,我國西北地區(qū)曾經有過一段時間的動蕩。安陽殷墟出土的甲骨文記載,公元前1100年前后商王武丁的妻子婦好曾經率軍“伐羌”。這場戰(zhàn)爭可能引起了西北地區(qū)各人群的流動和爭斗。傳說中周穆王于公元前965年以“不享”之名西征犬戎,“獲其五王,又得四白鹿,四白狼”,迫其“荒服”于周。就像池塘中投入一塊石頭,中原地區(qū)發(fā)生的事件會擴散成波及周邊的漣漪。無論史實或者傳說,都說明西北地區(qū)在這一時期戰(zhàn)火頻仍,動蕩不安,原有的秩序在不斷打破。

緊接著,公元前800年左右東天山卻突然衰落了。這個衰落沒有漸變過程,是一次短時間內的巨變。而衰落的答案就在物候學家竺可楨先生1973年發(fā)表的那篇經典之作《中國近五千年來氣候變遷的初步研究》之中。竺可楨先生研究發(fā)現,公元前800年左右,歐亞大陸經歷了一段時長百余年的大降溫時代,這一氣候變化在整個天山地區(qū)的考古發(fā)掘中得到了印證。氣候變冷導致農作物歉收、牧場退化,人類的生存受到威脅,歐亞大陸再陷入了大動蕩。就在這一時期,東天山的人口開始銳減,聚落開始廢棄、毀壞,這與人群的主動遷徙有關,也可能與爭奪生存資源的戰(zhàn)爭有關。人群開始退回至山下的河谷和盆地中的綠洲,生存空間縮小迫使相當一部分人群向東方遷徙,逼迫當地的戎、狄向中原挺進。也就是這一時期,西周在西戎的打擊之下走向滅亡,周平王東出灃鎬,遷都洛邑。

第三階段。公元前800年至公元前400年左右,東天山進入了鐵器、銅器、石器并用時期,但卻陷入長達400余年的再次動蕩。隨著氣候回暖,自然條件好轉,山下綠洲上的人群開始再次分流上山,但山地草原的繁榮程度卻始終沒能恢復到以前的狀態(tài)。公元前623年,秦穆公征伐西戎,引起西北地區(qū)各人群的連鎖反應,東天山受到波及。公元前550年前后,西方波斯阿契美尼德王朝的居魯士大帝向東征伐中亞游牧人群,引起中亞游牧人群東進北上。公元前330年前后,希臘馬其頓亞歷山大大帝再次征伐中亞,引起中亞游牧人群的再次東進北上。這時候,東天山地區(qū)已經無力抵御其他人群的進入了,西來、北來的人群比例增加,但甘青人群仍然占據主體地位。

第四階段。公元前400年左右,我們的主角開始登上東天山的歷史舞臺。東黑溝遺址這一時期墓葬的人殉現象表明,這里存在著征服與被征服的關系。根據墓主人的井字型木槨,陪葬的金銀飾品和明器,發(fā)現這一人群的文化與南西伯利亞阿爾泰山北麓的巴澤雷克文化極其相似。這些征服者可能是從阿爾泰山北麓遷徙而來的游牧人群。巴澤雷克文化是歐亞大陸早期鐵器時代最為著名的考古學文化之一,它分布的范圍十分廣泛,遍及整個阿爾泰山。巴澤雷克文化本身就是一個文化交融的產物。從體質人類學上看,巴澤雷克文化的人群具有印歐人與蒙古人混血的特征,墓葬出土的文物具有中國元素、波斯元素和希臘元素,特別醒目的是產自中原楚國的絲綢、銅鏡和漆料。這一人群沿阿爾泰山遷徙而來,隨后攻占了東天山的各大草原。他們因何而來?是因為自然災害無法生養(yǎng)?是因為人口增多資源不足?是因為別族攻擊背井離鄉(xiāng)?是因為帝國擴張開疆拓土?還是因為覬覦東天山草原和綠洲的豐腴?或者就是為了爭奪絲綢之路的控制權。因為他們一直活躍在東西方貿易往來之中,當草原絲綢之路走向衰落,他們就開始尋求控制新的通道。

現在推測,這一人群可能就是月氏。他們進入東天山之后,臣服了本土人群,并與本土文化開始了全面融合,建立了一個多元文化的游牧政權。好在他們在東來西往中游刃有余,并不排斥不同文化。他們具有強大的軍事攻擊力和文化包容力,很快征服了天山南北、河西走廊。他們實行部落領有制,派遣貴族首領和部眾統(tǒng)治這些廣袤地區(qū)的人群。他們屬于山地游牧人群,和綠洲農業(yè)人群是控制與被控制的關系。他們天生就善于貿易,嗜金如命,耽于享樂,在扼守了絲綢之路的咽喉之后,壟斷了東西方的貿易。

他們曾經非常強大,令殘暴的匈奴都心生畏懼。但后來卻在大國競爭中逐漸失去優(yōu)勢,最終被匈奴擊敗,逃亡至中亞。他們的逃亡不僅僅是王族和貴族的遷亡,還有他們治下的戎、狄各部人民。月氏,從進入東天山開始就是一個全新的不同以往的政治綜合體、文化綜合體、經濟綜合體和軍事綜合體。

東天山的考古工作仍在繼續(xù),一直延續(xù)到今天。2008年暑假,王建新帶領馬建、任萌、習通源和一部分研究生對位于東黑溝西邊的紅山口遺址進行了調查。“紅山口遺址是巴里坤草原繼蘭州灣子、石人子溝遺址之后的又一重要發(fā)現,是迄今在東天山北麓地區(qū)發(fā)現的石圍基址數量最多、規(guī)模最大、分布最為集中的一處古代游牧人群大型聚落遺址”。2012年,馬健主持發(fā)掘了巴里坤西溝遺址,出土了大量巴澤雷克文化類型的文物。2015年,王建新他們參與了柳樹溝遺址的發(fā)掘,這也是一個與東黑溝相似的文化遺存。2017年,馬健、任萌和習通源發(fā)掘了巴里坤海子沿遺址,海子沿遺址與東黑溝遺址、蘭州灣子遺址幾乎完全一致,屬于同類考古文化遺存。后繼的這一系列考古發(fā)掘,不斷充實和豐盈著東天山地區(qū)的歷史樣貌,也不斷逼近月氏的歷史真相。

早在2008年,王建新已經對東天山的考古工作有了新的想法和新的安排。相較于獲得“全國十大考古發(fā)現”,讓他更覺寬慰和欣喜的是,他和他的團隊已經在古代西北游牧文化考古研究中建立起了自己的理論體系并得到了驗證。

從2000年開始到2008年,他們逐漸形成了“聚落、墓葬、巖畫”三位一體的古代游牧文化研究理論,這在國內甚至世界考古學界都是一次巨大的創(chuàng)新和發(fā)現。他還總結出了一套“大范圍文化調查,小區(qū)域精準發(fā)掘”的工作模式,把具體問題置于更大的歷史背景之下,從更廣闊的視域進行透視,讓每一次考古研究都具有清晰的時空定位和完整的實景還原。當然了,在多年的調研和發(fā)掘過程中,他也積累了豐富的實踐經驗,這些經驗為以后的考古發(fā)掘打下了堅實的基礎。

九年來,他解開了“祁連、敦煌間”到底在哪里的歷史謎題;探清了古代西北游牧人群與蒙古高原游牧人群不同的生產生活方式,以及他們與不同農耕形態(tài)人群之間的關系。更為重要的是,他為西北大學考古專業(yè)開創(chuàng)了一個新的學科方向,并且培養(yǎng)了一支精于實戰(zhàn)的科研團隊。

他覺得,東天山的考古發(fā)掘工作可以放心地交給年輕人去做了,而他的目光已經瞄向了中亞。1999年,他提出了“中國考古走出去”的設想,算下來已經過去整整十年了。現在他已經從理論和實踐都做好了準備,是時候該行動了。

(責任編輯:李雪)