張家山漢簡《秩律》“沂陽”考

但昌武 安徽大學歷史學院

張家山漢簡《二年律令·秩律》載錄了呂后元年(前187)漢廷直轄的280多個縣級政區,對于秦漢政區地理研究而言,具有十分重要的史料價值。(1)張家山二四七號漢墓竹簡整理小組編著: 《張家山漢墓竹簡〔二四七號墓〕: 釋文修訂本》,北京: 文物出版社,2006年,第69—80頁。目前一般認為,《二年律令·秩律》反映了呂后元年之時的政區形勢,最新研究參見馬孟龍: 《張家山二四七號漢墓〈二年律令·秩律〉抄寫年代研究——以漢初侯國建置為中心》,《江漢考古》2013年第2期。該文獻面世后,有不少學者對其進行探討,并得出了一系列富有創見的學術成果。即使如此,與《秩律》相關的政區地理研究依然存在著不少尚未解決和需要反思的問題。

例如簡448記載的“沂陽”縣,其縣令秩級八百石,為漢初第二等大縣,(2)《二年律令·秩律》中縣令(長)秩級分五等,依次為: 一千石、八百石、六百石、五百石、三百石。沂陽縣令秩級八百,屬于第二等縣。但在秦漢傳世史書中僅見一次,又不見于《漢書·地理志》,在后世文獻中也湮沒無聞。此縣地望何在?隸屬于哪一個統縣政區?在秦漢時期有怎樣的沿革?過去已有學者對此作過初步的探討(見后文),但綜合出土文獻和傳世文獻的相關記載來看,這一研究還有進一步辨析和展開的空間。筆者不揣淺陋,試詳論之。

一、 沂陽“介休說”之辨析

《二年律令·秩律》八百石縣邑名單中有沂陽縣:

……慎、衙、藍田、新野、宜成、蒲反、成固、圜陽、巫、沂陽、長子、江州、上邽、陽翟、西成、江陵、高奴、平陽、絳……

(簡448+449)

《漢書·夏侯嬰傳》載,漢王劉邦曾賜夏侯嬰食邑沂陽:“漢王既至滎陽,收散兵,復振,賜嬰食邑沂陽。擊項籍下邑,追至陳,卒定楚。至魯,益食茲氏。”(3)《漢書》卷四一《樊酈滕灌傅靳周傳》,北京: 中華書局,1962年,第2078頁。同一事件,《史記·夏侯嬰列傳》則作“賜嬰食邑祈陽”,《史記集解》引徐廣曰:“祈,一作‘沂’。”(4)《史記》卷九五《樊酈滕灌列傳》,北京: 中華書局,2013年,第3213頁。

關于沂陽的地望,晏昌貴引《水經注》與《讀史方輿紀要》的記載,判定此縣當在今介休縣以西,屬《漢志》太原郡,漢初屬上黨郡。(5)晏昌貴: 《張家山漢簡釋地六則》,《江漢考古》2005年第2期。為行文方便,這一觀點我們簡稱為“介休說”。此說為目前學界主流觀點,例如《中國行政區劃通史·秦漢卷》即采此論。見周振鶴、李曉杰、張莉: 《中國行政區劃通史·秦漢卷》,上海: 復旦大學出版社,2017年,第71、547頁。《水經·原公水注》載:“[經]原公水出茲氏縣西羊頭山。東過其縣北。[注]縣,故秦置也。漢高帝更封沂陽侯嬰為侯國。”(6)酈道元注,楊守敬、熊會貞疏: 《水經注疏》卷六,南京: 江蘇古籍出版社,1989年,第599頁。晏先生認為,這條史料反映出沂陽當距茲氏縣不遠。酈注的大意是,漢高帝將茲氏縣更封為沂陽侯夏侯嬰的侯國,這其實就是夏侯嬰初食沂陽而益食茲氏的另一種表達(見前文所引《夏侯嬰傳》)。但酈道元顯然混淆了“益食”與“更封”的概念,全祖望即批評酈氏此注:“沂陽是夏侯嬰初封,而食邑茲氏,非封國也。更封是汝陰。”(7)酈道元注,楊守敬、熊會貞疏: 《水經注疏》卷六,第599頁。循此邏輯,酈注之意為,夏侯嬰初封于沂陽而更封至茲氏。但其實不論是“益食”還是“更封”,都無法由此看出沂陽與茲氏縣相近。例如,樊噲初食杜之樊鄉,后益食平陰,杜縣在故秦內史,平陰在河南郡。(8)參《史記》卷九五《樊酈滕灌列傳》,第3201—3202頁。《史記正義》注:“平陰故城在濟陽東北五里。”濟陽在《漢志》陳留郡,當時遠在劉邦堅守的滎陽以東而在西楚之疆土內,即使被漢軍控制,也是楚漢爭奪的前線,劉邦如何以戰地封樊噲?而《漢志》明確載有平陰,在河南郡以西,以此封予樊噲更契合當時的形勢。曹參初食寧秦,后食平陽,前者在故秦內史,后者在河東郡。(9)參《史記》卷五四《曹相國世家》,第2445—2447頁。這些都說明,“益食”并不以兩地相近為前提。至于“更封”,原本就是變更封地的意思,二地的位置關系更不可知。

《讀史方輿紀要》則明確載有與“沂陽”相關的地名:“又有沂陽谷,在縣(本文注: 介休縣)西四十里。有沂陽水,東流入于汾水。”(10)顧祖禹撰,賀次君、施和金點校: 《讀史方輿紀要》卷四二《山西四》,北京: 中華書局,2005年,第1948頁。本文引文中的括號內容皆為筆者所注,后面不再一一說明。清代介休縣與茲氏縣鄰近,此處似可印證沂陽距離茲氏縣不遠的說法。但是沂陽谷的記載最早見于《大明一統志》:“沂陽谷,在介休縣西四十里。”(11)李賢等撰: 《大明一統志》卷二一《大同府》,西安: 三秦出版社,1990年,第336頁。《(成化)山西通志》在此基礎上添有沂陽水的內容:“沂陽谷,在介休縣西四十里,有水出谷中,名沂陽水。”(12)李侃、胡謐撰修: 《(成化)山西通志》卷二,《四庫全書存目叢書》編撰委員會編: 《四庫全書存目叢書(史部)》,濟南: 齊魯書社,1996年,第174冊,第48頁。后顧炎武《肇域志》引有此文,(13)顧炎武撰,譚其驤、王文楚等點校: 《肇域志》第十三冊《汾州府》,上海: 上海古籍出版社,2004年,第871頁。《讀史方輿紀要》的相關內容恐怕也是出自《大明一統志》和《(成化)山西通志》。沂陽水的記載僅見于明清地理志書,也不過是一條短小(約四十里長)的縣域河流,以此判定秦漢時期沂陽縣的地望,恐怕難以令人信服。

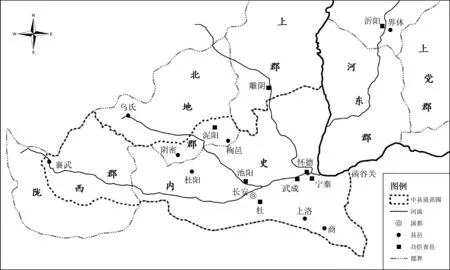

同時,沂陽漢初屬上黨的說法似乎也與當時的政區形勢不合。今介休縣在漢太原郡界休縣以西,而漢上黨郡在界休縣東。若沂陽在今介休縣以西,則漢太原郡之界休縣夾在沂陽與上黨之間,這不符合政區設置的常理(見附圖)。但依地理而言,此沂陽如果不屬上黨,就只能屬代國內史(故太原郡),這又不符合《秩律》不載王國縣邑的原則。(14)呂后元年(前187)的太原郡為代國內史,《秩律》不載王國縣邑的說法參見晏昌貴: 《〈二年律令·秩律〉與漢初政區地理》,第52—62頁。因此,“介休說”恐怕還需斟酌。

復審漢高帝賜夏侯嬰食邑沂陽之事,“介休說”就更可疑了。《漢書·夏侯嬰傳》載:

還定三秦,從擊項籍。至彭城,項羽大破漢軍。漢王不利,馳去。見孝惠、魯元,載之。漢王急,馬罷,虜在后,常蹳兩兒棄之,嬰常收載行,面雍樹馳。漢王怒,欲斬嬰者十余,卒得脫,而致孝惠、魯元于豐。漢王既至滎陽,收散兵,復振,賜嬰食邑沂陽。擊項籍下邑,追至陳,卒定楚。至魯,益食茲氏。

可見,劉邦封夏侯嬰乃是以其救孝惠、魯元之功,受封的時間在劉邦敗于項羽而逃至滎陽之時。《漢書·高帝紀》載:

(漢二年)三月,漢王自臨晉渡河,魏王豹降,將兵從。……(漢二年夏四月)漢王道逢孝惠、魯元,載行。楚騎追漢王,漢王急,推墮二子。滕公下收載,遂得脫。……五月,漢王屯滎陽,蕭何發關中老弱未傅者悉詣軍。韓信亦收兵與漢王會,兵復大振。與楚戰滎陽南京、索間,破之。筑甬道,屬河,以取敖倉粟。魏王豹謁歸視親疾。至則絕河津,反為楚。

劉邦是在漢二年(前205)五月逃至滎陽的,夏侯嬰受封當在此月。值得注意的是,當時上黨、太原二郡屬西魏國。(15)關于西魏國的疆域,《史記》卷八《高祖本紀》載:“遂定魏地,置三郡,曰河東、太原、上黨。”但周振鶴、趙志強、郭叢認為,當時的西魏國只有河東、上黨二郡,太原屬代(分別見周振鶴: 《西漢政區地理》,北京: 人民出版社,1987年,第248—249頁;趙志強: 《楚漢之際西魏國疆域考》,《中國歷史地理論叢》2014年第2輯;郭叢: 《楚漢之際至漢初代國轄域及相關問題》,《中國歷史地理論叢》2019年第3輯)。葉永新辯駁此論,認為西魏國當如史書所言,有河東、上黨、太原三郡(葉永新: 《項羽所立西魏國封域再考辨》,《中國歷史地理論叢》2016年第1輯)。葉說頗有依據,可從。上黨、太原郡在西魏國,則意味著沂陽也在西魏國。假使太原郡屬代而沂陽又屬太原,代、漢二國關系頗為疏遠,劉邦更不可能以代王之地封其臣子。由上述引文可知,此時跟隨劉邦伐楚的西魏王魏豹還未反漢,漢滅西魏國也在漢二年(前205)秋八月。即所謂的今介休縣以西之沂陽在封夏侯嬰時,尚為西魏國的領地,漢王劉邦如何以魏王的土地來封給自己的臣子呢?而且劉邦方經彭城大敗,同盟諸侯多叛,項羽又來勢洶洶,漢軍正是危急之秋,強奪同盟諸侯王的土地來賜封夏侯嬰于當時的形勢而言是難以想象的。

既然夏侯嬰食邑不在魏國,那么應該在何處呢?這里可以對滅魏前漢功臣初封食邑的地理分布作一番考察。從《史記·秦楚之際月表》可知,此時的漢疆有蜀漢、關中(除了雍王章邯尚在堅守的廢丘城)以及關外的河南、河內二郡,(16)《史記》卷一六《秦楚之際月表》,第943頁。而劉邦賜予功臣的食邑皆在關中,且鄰近或位于故秦內史(見表1)。(17)楚漢之際,劉邦分故秦內史為渭南、中地、河上三郡,為行文方便,統稱為故秦內史。

表1 滅西魏國前劉邦功臣之初封食邑表(18)夏侯嬰的食邑(沂陽)暫未納入此表。

這些食邑的分布狀態是合乎當時的歷史形勢的。蜀漢雖然是漢王的發跡之地,但是交通極為不便,開發程度也遠比不上關中,在當時有“遷地”之稱,(19)如項羽大封諸侯時,甚忌劉邦,將其封在蜀漢之地,因為“巴、蜀道險,秦之遷人皆居蜀”(《史記》卷七《項羽本紀》,第398頁)。又韓信勸說漢王北定三秦時亦稱:“項羽背約而王君王于南鄭,是遷也。”(《漢書》卷一《高帝紀》,第30頁)并不適合賜封功臣食邑。關西地區,隴西、北地、上郡整體開發條件也較差(特別是邊遠地區),亦非賜封食邑之地,而故秦內史及部分鄰近地帶富庶安定,是最理想的地區。關外的河南、河內二郡盡管經濟條件較好,但作為楚漢相持的前線,不能大量賜封食邑于此。從這一歷史背景來看,沂陽也很可能位于或者鄰近故秦內史之地,而非西魏國之太原郡。

總而言之,“介休說”不僅缺乏堅實的史料證據,也與《二年律令·秩律》中的縣邑分布不合,更與夏侯嬰受封時的政治形勢相悖。沂陽的地望恐怕更可能在關中地區。

二、 《秩律》“沂陽”或為“泥陽”之誤

通過對漢二年劉邦封賜功臣食邑之地域分布特征的分析,可以推定“沂陽”應在關中。筆者此前留意到《漢書·地理志》京兆尹南陵縣自注“沂水出藍田谷,北至霸陵入霸水”,(20)《漢書》卷二八《地理志》,第1544頁。故將沂陽地望推定在今西安市東南。但是現在重新思考,這一想法并不可靠。(21)《水經·浐水注》引《漢書·地理志》作“浐水出南陵縣之藍田谷”“北至霸陵入霸水”。清人齊召南據此指出今本《漢書·地理志》之“沂”為“浐”之訛誤(齊召南: 《前漢書考證》,上海古籍出版社、上海書店編: 《二十五史》第一冊《漢書》,上海: 上海古籍出版社、上海書店,1986年,第518頁)。今按,傳世史料記載今灞水支流之浐河,皆作“浐水”,“沂水”之稱僅此一見。當以齊召南之說為是。筆者最近注意到學界關于出土文獻中“沂”“泥”二字差異的討論,這些討論或許能為“沂陽”地望的解決提供新的可能。

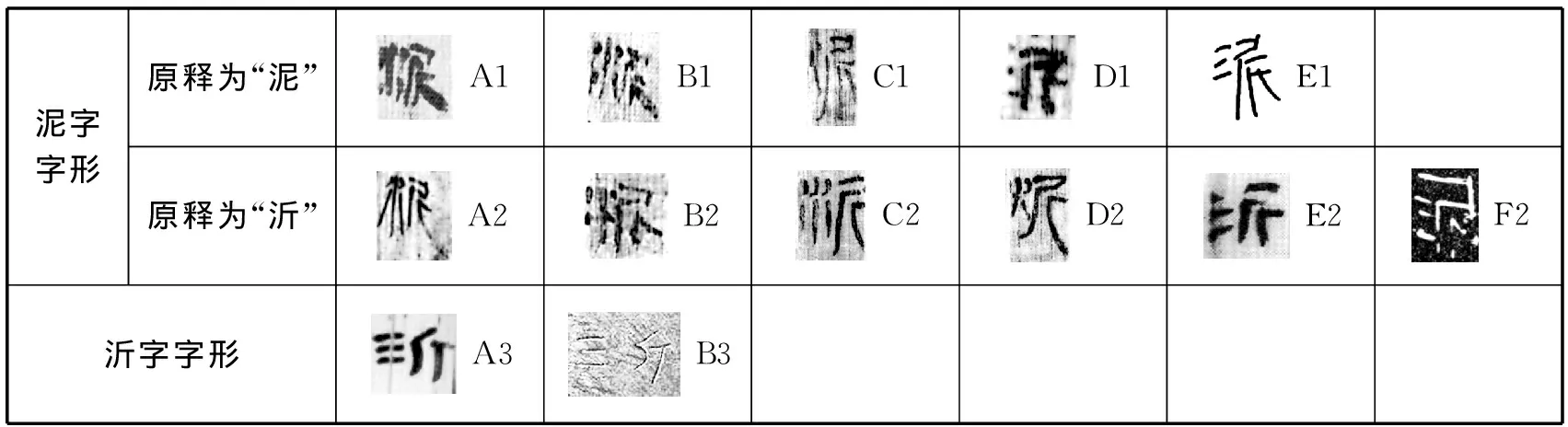

《漢書·地理志》北地郡有“泥陽”縣,……“泥陽”是秦漢縣名,見于傳世典籍和出土文獻,且地望可考;而“沂陽”僅見于《漢書·夏侯嬰傳》,是夏侯嬰的食邑,似不應被《漢書·地理志》所遺漏,而恰巧有因字形相近而將“泥陽”訛寫為“沂陽”的可能。(23)王偉: 《〈岳麓書院藏秦簡(肆)〉札記(二則)》,《簡帛》第14輯,上海: 上海古籍出版社,2017年,第38—40頁。

表2 周波所列舉的“沂”“泥”字形表

資料來源: A1,《里耶壹》簡8-1466;B1,《里耶壹》簡8-1459;C1、B2、C2、D2,《里耶壹》簡8-882;D1,《放馬灘·日書乙》簡1;E1,《殷周金文集成》11460;A2,《里耶壹》簡8-741;E2,《岳麓肆》簡084;F2,“金文通鑒”17276;A3,《秩律》簡448;B3,“金文通鑒”31010。

周波從字形流變的角度對二字展開深入分析,很有說服力,文獻中不少“沂”字確實應該改釋為“泥”。但他判定《秩律》中的“沂陽”隸定無誤,進而重申了此縣在今山西介休的說法。依據前文的考證內容,“介休說”不能成立,周先生之說還需進一步討論。

《二年律令·秩律》所載的“沂陽”恰可能為“泥陽”之誤抄。《秩律》中文字誤抄和訛混的現象并非沒有,例如其中簡451的“漆”“栒邑”二縣分別被誤寫作“沫”“楬邑”,而由于秦漢時期“陶”“陰”二字常混用,簡459的“館陶”縣也被寫作“館陰”。(27)彭浩、陳偉、工藤元男主編: 《二年律令與奏讞書: 張家山二四七號漢墓出土法律文獻釋讀》,上海: 上海古籍出版社,2007年,第271、282頁。

泥陽是秦漢北地郡中一個頗為重要的縣邑,秦兵器銘文和陶文中即見有其名,(28)中國社會科學院考古研究所編: 《殷周金文集成(修訂增補本)》,北京: 中華書局,2007年,第6273頁;袁仲一、劉鈺編著: 《秦陶文新編》,北京: 文物出版社,2009年,第246頁。漢初泥陽也是北地郡中的軍事重地,《史記·酈商列傳》載,漢初酈商“別將定北地、上郡。破雍將軍焉氏,周類軍栒邑,蘇駔軍于泥陽”。(29)《史記》卷九五《樊酈滕灌列傳》,第3208頁。而《漢書·地理志》中對“泥陽”的記載,(30)《漢書》卷二八《地理志》,第1616頁。證明此縣在西漢末仍然存在。作為直接統治民眾的基層政區,中國古代的縣往往是比較穩定的,一般不輕易裁撤變更。(31)周振鶴: 《中國歷史政治地理十六講》,北京: 中華書局,2013年,第142—145頁。從以上不同歷史時期的史料記載來看,泥陽很可能是從秦一直延續到了西漢末。但在《秩律》中,泥陽縣竟未見載,這不能不令人生疑。(32)目前《秩律》的內容除了簡453有4到5個字(約為3縣)殘缺外,基本已經被釋出。而且周波指出,依據晏昌貴所總結的《秩律》縣邑排列規律,這缺失的3縣應該屬上郡或隴西郡,無北地郡之縣邑。此說見周波: 《張家山漢簡〈二年律令·秩律〉地名補釋及其相關問題研究》,第九屆出土文獻青年學者國際論壇會議論文,武漢大學,2021年3月20—21日。《秩律》最新的縣邑名單可以集中參見馬孟龍: 《張家山漢簡〈秩律〉與呂后元年漢朝政區復原》,《出土文獻》2021年第3期。而《秩律》中的“沂陽”,其縣令秩級八百石,是漢初的第二等縣,卻不為《漢志》所錄,說明此縣即使存在也被西漢政府裁撤了。但《秩律》中其他八百石秩級的縣邑基本都延續到了西漢末。(33)《秩律》中縣令秩級八百石的縣邑有: 胡、夏陽、彭陽、朐忍、郪、資中、閬中、臨邛、新都、武陽、梓潼、涪、南鄭、宛、穰、溫、修武、軹、楊、臨汾、九原、咸陽、原陽、北輿、旗(楨)陵、西安陽、下邽、斄、鄭、云陽、重泉、華陰、慎、衙、藍田、新野、宜成、蒲反、成固、圜陽、巫、沂陽、長子、江州、上邽、陽翟、西成、江陵、高奴、平陽、絳、酂、贊、城父。這些縣邑除了“沂陽”外都見于《漢志》。如果“沂陽”為“泥陽”之誤抄,則既不存在漢初無泥陽縣的疑問,也不存在漢初八百石秩級的大縣未能延續至西漢末的困惑。泥陽本就是北地郡中的重要縣邑,其縣令秩級為八百石也是合乎常理的。

總之,周波對“沂”“泥”字形的辨析可從,不少出土文獻中出現的“沂陽”確實應該改釋為“泥陽”。《秩律》中的“沂陽”可能隸定無誤,但“沂”“泥”二字本就形近易混,從此文本內容來看,也很可能是“泥陽”的誤寫。綜合而言,王偉提出《秩律》中的“沂陽”為“泥陽”之誤的說法,更為可信。

三、 泥陽縣隸屬之變遷

《漢書·地理志》“北地郡”條載:“泥陽,莽曰泥陰。郁郅,泥水出北蠻夷中。”依據秦漢地名命名規律,泥陽當在泥水之陽,應劭即在“泥陽”縣下注曰:“泥水出郁郅北蠻夷中。”(34)《漢書》卷二八《地理志》,第1616—1617頁。秦漢時期的泥水即今甘肅寧縣之馬蓮河,而泥陽在今寧縣平子鎮東的孟家村古城遺址,(35)李宗慈: 《漢北地郡泥陽縣考》,《河南理工大學學報(社會科學版)》2011年第4期;孟洋洋: 《西漢北地郡屬縣治城考》,《西夏研究》2016年第2期。其位置鄰近秦內史(漢三輔)地區。

由于《漢志》記載泥陽縣屬北地郡,學界一般認為這種隸屬關系從秦以來便是如此。(36)周振鶴、李曉杰、張莉: 《中國行政區劃通史·秦漢卷》,第65頁;后曉榮: 《秦代政區地理》,北京: 社會科學文獻出版社,2009年,第172—173頁。然而《岳麓書院藏秦簡(肆)》(37)陳松長主編: 《岳麓書院藏秦簡(肆)》,上海: 上海辭書出版社,2015年,第66—67頁。為行文方便,以下簡稱“《岳麓肆》”。中有不一樣的內容:

(簡084/2149+085/2016+086/2008)

從前文王偉、周波二位學者的觀點可知,此簡中的“沂陽”當改釋為“泥陽”。這條律文的大意是,在栒邑、懷德、杜陽、陰密、泥陽等五地以及左樂、樂府等機構學習樂器和謳歌的俘虜及左樂、樂府的隸臣妾,可以擺脫原來的身份,成為學子與吹人。這類學子與吹人,如果他們逃亡在外,滿三月就會重新降為隸臣妾,不滿三月,罰笞五十。

對于這條簡文,鄒水杰有討論:

如果是郡及關外人來入中縣道,就屬于闌亡、將陽,處罰會更重些。而中縣道之黔首逃亡,由于不需要闌關,就屬于一般的逃亡。簡文中此五縣與設于咸陽的左樂、樂府并列,對各縣道、機構逃亡的學子、吹人同等處罰,最大的可能就是五縣均屬“中縣道”。(38)鄒水杰: 《秦簡“中縣道”小考》,第六屆出土文獻青年學者論壇論文,第352頁。

此論可信,泥陽應當與其他縣邑和機構一樣,位于秦之“中縣道”內。

至于簡文中的“中縣道”,《岳麓肆》載:

郡及襄武、└上雒、└商、└函谷關外人及(遷)郡、襄武、上雒、商、函谷關外男女去,闌亡、將陽,來入之中縣道,無少長,舍人室,室主舍者,智(知)其請(情),以律(遷)之。

(簡053/2106+054/1990)

整理者注:

中縣: 當指秦關中所轄之縣道。從簡文看,所謂“中縣道”或即指“襄武、上雒、商、函谷關”所劃定的地域。其中襄武在隴西,故中縣道或包括隴西郡所轄的若干縣道。據此,這里所說的“關中”可能是指《三輔舊事》中所記的“西以散關為界,東以函谷為界,二關之中謂之關中”的狹義的關中。(39)陳松長主編: 《岳麓書院藏秦簡(肆)》,第78頁。

周海鋒進一步指出,簡文中的“郡”,當指關西之郡,含北地、上郡、九原、云中,中縣道的北界大致為北地、上郡的南界。(40)周海鋒: 《秦律令研究——以〈岳麓書院藏秦簡〉(肆)為重點》,博士學位論文,湖南大學,2016年,第37—38頁。這一判斷基本合理(盡管忽略了前文提到的栒邑、泥陽、陰密等縣),中縣道的范圍大致為狹義的秦關中。

不過僅勾勒出中縣道的地域范圍,還不足以明了此概念的本義和性質。《岳麓肆》又載:

·郡及關外黔首有欲入見親、市中縣【道】,【毋】禁錮者殹(也),許之。入之,十二月復,到其縣,毋后田。田時,縣毋

(簡366/0325)

(簡024/1978+025/1996)

第一條令文中,朝廷允許“郡及關外”的百姓進入“中縣道”探親或者經商,說明中縣道在關中,且與郡相對。歐揚指出,這里反映出秦中縣道就是內史。(41)歐揚: 《岳麓秦簡〈毋奪田時令〉探析》,《湖南大學學報(社會科學版)》2015年第3期。這一說法有道理,第二條令文也印證了這一點。簡文中稱,對于“亡不仁邑里、官”之人,中縣道押送至咸陽,郡縣道押送至郡都縣(即郡治),這種與郡縣道并列的關系,秦時只有內史可與之相稱。(42)白宏剛對此有不少補充性論證,可參看之。白宏剛: 《秦代國家治理專題研究》,博士學位論文,西北大學,2021年,第13—24頁。歐揚進一步指出:“‘中縣道’之‘中’類似‘中尉’之‘中’,功能是標識其不屬于郡,而由中央直轄。‘中縣道’之‘中’并非‘關中’的簡稱。”

如果這一觀點成立的話,秦時泥陽當屬內史,這與漢末屬北地郡的政區形勢完全不同,說明泥陽有一個從內史改屬北地郡的變遷過程。《史記·酈商列傳》載:

項羽滅秦,立沛公為漢王。漢王賜商爵信成君,以將軍為隴西都尉。別將定北地、上郡。破雍將軍焉氏,周類軍栒邑,蘇駔軍于泥陽。賜食邑武成六千戶。(43)《史記》卷九五《樊酈滕灌列傳》,第3208頁。

《漢書·酈商傳》載:

沛公為漢王,賜商爵信成侯,以將軍為隴西都尉。別定北地郡,破章邯別將于烏氏、栒邑、泥陽,賜食邑武城六千戶。(44)《漢書》卷四一《樊酈滕灌傅靳周傳》,第2074頁。

漢元年(前206),劉邦還定三秦,隴西都尉酈商在徇定北地郡時,大破雍軍于烏氏、栒邑、泥陽三地。由此可知,泥陽此時已經改屬北地郡了。

《秩律》的記載也印證了這一點。依據晏昌貴的研究,《秩律》中縣邑的排列呈現出規律性,尤其是六百石縣邑,同郡之縣多集中排列,且其整體排列順序“大致由內史—北地、上郡、隴西—巴、蜀、廣漢、漢中—河東、上黨、河內、河南—南郡、南陽、潁川—云中,從西北始,又以西北終,形成拱衛內史的格局”。八百石縣邑數量較少,前面部分縣邑(到西安陽縣為止)基本符合這一規律,后面部分縣邑則較為凌亂。(45)晏昌貴: 《〈二年律令·秩律〉與漢初政區地理》,《簡帛數術與歷史地理論集》,第41—51頁。馬孟龍后來關于《秩律》的系列研究也進一步證實了這一排列規律的可信性,同時指出八百石后面部分縣邑雖然排列不規整,但先載內史而后列諸郡的順序基本未變。(46)馬孟龍: 《張家山漢簡〈秩律〉與呂后元年漢朝政區復原》,《出土文獻》2021年第3期。泥陽縣位于今甘肅寧縣一帶,從其地理位置來看,只能屬于漢初之內史或北地郡(見附圖)。而此縣在《秩律》八百石縣邑中的位置較為靠后,列于南郡之巫縣和上黨郡之長子縣之間,依據排列規律,應該不是內史之縣邑,當屬北地郡。這與酈商徇北地之事相合。

與泥陽相似的是,陰密、栒邑在秦時也屬中縣道(前引《岳麓肆》),但在《秩律》中皆廁身于北地縣邑(如郁郅、蓾、歸德、昫衍等)之列,漢初顯然都屬北地郡。(47)張家山二四七號漢墓竹簡整理小組編著: 《張家山漢墓竹簡〔二四七號墓〕: 釋文修訂本》,第73頁。酈商定北地之時,破雍將周類于栒邑,說明栒邑同樣在漢元年(前206)之前就已經從內史中分出去了,陰密恐怕也是如此。

實際上,不止北地郡的這三縣,后來的隴西郡不少縣邑也在《岳麓肆》所載的秦中縣道(內史)的范圍內。據其簡文內容,襄武是中縣道的西部端點,但此縣在隴西郡的區域中心,說明以東的地域皆屬中縣道(見附圖)。盡管我們還不清楚岳麓簡所載秦中縣道的年代斷限,但這顯然透露出秦內史之轄域有一個調整的過程。泥陽由內史改屬北地,應該也是此次政區調整的重要內容。這一調整當是在秦時完成的,但具體時間還有待更多的史料揭示。(48)鄒水杰認為,秦政治核心區有一個從中縣道演變為內史的過程:“秦‘中縣道’的地理范圍是有時間限定的,其上限最多只能上溯到魏西河郡入秦的惠文王八年,甚至要晚到上郡設立的惠文王后元五年之前不久。而隨著秦始皇統一六國,將天下劃定為三十六郡,‘中縣道’的核心部分最終變為‘內史’。北地和隴西最晚在此時被立為郡。”(見鄒水杰: 《秦簡“中縣道”小考》,第六屆出土文獻青年學者論壇論文)此論成立的基礎和前提性工作是要考證出《岳麓肆》所載中縣道的年代斷限,但目前的史料還不足以實現這一點。此問題只能暫時存疑。

結論

張家山漢簡《二年律令·秩律》簡448載有“沂陽”縣,過去一般認為此縣在今山西介休縣一帶,屬漢上黨郡。但全面梳理與沂陽相關的記載會發現,此說并無堅實的史料依據,且與《秩律》所反映的政區面貌不合,更與夏侯嬰食邑沂陽之時的政治形勢相悖,因此難以成立。

有學者曾推測,《秩律》中“沂陽”可能需要改釋為“泥陽”,這一說法值得重視。從文字字形來看,《秩律》中的“沂陽”隸定無誤。但秦漢時期“泥”“沂”二字本就形近易混,《秩律》中也存在字詞誤抄和混寫的現象,僅從字形角度來分析此問題可能還不夠。深入考察《秩律》的文本內容以及秦漢泥陽縣的歷史沿革,會發現其中的“沂陽”確可能為“泥陽”之誤寫。

秦代泥陽縣屬中縣道(即秦內史),但最晚至漢元年(前206),此縣已經改屬北地郡,《秩律》的相關記載正反映了改屬后的政區面貌。而從《岳麓肆》的相關記載來看,秦內史的地理范圍頗廣,至少還包括后來隴西郡東部和北地郡南部的不少縣邑,與漢初內史有較大不同。這說明秦內史曾出現過一個轄域調整的過程,而泥陽縣從內史改屬北地應該也是這一政區調整的重要內容。

附圖 《秩律》所載關中政區形勢與秦中縣道示意圖(49)本圖依據《中國歷史地圖集》第2冊《秦·西漢·東漢》“關中諸郡”圖幅改繪。中縣道乃秦時概念,漢初存在與否還難以確定。圖中中縣道的范圍大體依周海鋒觀點而繪,補充了栒邑、泥陽、陰密三縣。其范圍并不精確,圖中只作示意。此外,圖中沂陽地望依據舊說而定,并非本文觀點。