黑河上游天澇池流域生長季降雨和氣溫對河川徑流的影響

楊曉高, 郝 虎, 趙傳燕, 臧 飛, 安金玲, 張茂軍, 張恒平

(1.蘭州大學 草地農業科技學院 草地農業生態系統國家重點實驗室,蘭州 730020; 2.甘肅祁連山國家級自然保護區管理局, 甘肅 張掖 734000)

西北干旱區的生態環境安全越來越受到人們的關注,是當前我國社會發展面臨的首要問題。近些年來,隨著全球氣候變化影響的加劇和該地區社會經濟的迅速發展,脆弱的生態環境面臨著一系列的嚴重問題,亟待解決。其中,水資源短缺問題尤為突出,已經成為制約當地社會可持續發展的關鍵因素[1-2]。在內陸河流域,由于降水少,蒸發強,河川徑流對于氣候變化的響應極為敏感,而且徑流基本代表了整個流域的地表水資源,分析其變化規律與影響因素,對未來水資源的開發和利用具有深遠的指導意義[3-4]。

黑河是我國第二大內陸河,發源于祁連山區,其上游高寒山區是主要的水源形成區,河川徑流量的變化,對中、下游地區的民生、工農業和生態用水分配影響巨大[5-7]。已有研究發現,氣候變化和人類活動是河川徑流變化的主要驅動因素,由于黑河上游山區的人類活動影響較小,徑流主要受氣候變化的影響[8-12]。近年來,黑河上游流域的生態環境不斷改善,水資源儲量有所增加,出山徑流量有明顯的增加趨勢,然而關于黑河流域徑流變化歸因的眾多研究中,現階段研究大多集中在年際尺度和易于監測的大面積區域,而上游高寒山區徑流觀測難度較大,數據缺乏,各類氣象、徑流要素的精確觀測研究較少[13-15],因此本研究選取黑河上游的天澇池典型小流域,通過逐日實測流域內多年生長季河川徑流量、降雨量和氣溫,對其變化特征、相互關系和河川徑流的滯后效應進行分析,探討黑河上游流域產流機制,以期為該區域的水文過程和水資源管理及綜合保護提供科學依據。

1 研究區概況

研究區位于黑河上游寺大隆河流域的天澇池小流域(38°23′56″—38°26′47″N,99°53′57″—99°57′10″E),流域總面積約為12.8 km2,河流縱長6.0 km,縱坡比降1∶12.5,海拔2 660~4 419 m。流域氣候類型為高寒半干旱、半濕潤山地森林草原氣候,無霜期90~120 d,年均日照時數1 892.6 h,年均氣溫-0.2~2.0℃,最高溫度為28℃,最低氣溫為-36℃,年均相對濕度為60%,年均蒸發量1 051.7 mm,年降水量300~500 mm,降水季節分布不均,主要集中生長季的5—9月份,占全年降水量的80%~90%。因流域內海拔差異較大,導致水熱條件組合不同,其植被分布垂直地帶性明顯,由低海拔到高海拔,植被類型依次為森林草原、灌叢、亞高山草甸、高山草甸。2 800 m以下主要為山地干草原,2 600~3 450 m的陰坡分布青海云杉(Piceacrassifolia),2 700~3 250 m的陽坡分布祁連圓柏(Sabinaprzewalskii),3 250~3 750 m以亞高山灌叢分布為主,主要有金露梅(Dasiphorafruticosa)、鬼箭錦雞兒(Caraganajubata)等,3 800 m以上主要為高山裸巖和冰雪帶(圖1)。各種植被類型中,林地面積占比最大,為38.73%,灌叢次之,為32.41%,草地占比較小,為7.49%。土壤隨植被類型發生變化,主要為山地灰褐土和灌木草甸土,土層較薄,以粉砂質為主,成土母質主要是礫巖、紫紅色砂頁巖等[16-18]。

圖1 研究區植被類型

2 研究方法

2.1 降雨和氣溫的觀測

天澇池流域內布設19臺自記式雨量筒(HOBO RG3-M,Decagon,USA),用于觀測降雨量。選取2014—2019年的降雨觀測數據,分析流域平均降雨量的年內和年際間的動態變化。基于ArcGIS 10.8軟件,選擇泰森(Thiessen)多邊形工具(圖2),計算流域平均降雨量空間分布。

研究區內布設5臺自動氣象站(HOBO U30,Decagon,USA),選取2014—2019年的氣溫觀測數據,采用算術平均法計算平均氣溫,分析流域平均氣溫的動態變化。選擇2016年、2017年、2019年生長季(4—9月)降雨量、氣溫和河川徑流量數據,分析氣象因子與徑流量的關系。

2.2 研究區平均降雨量的計算方法

(1)

式中:Pi為第i個雨量站測得的降雨量(mm);Ai為第i個子區域的面積(km2);A為整個區域的總面積(km2);αi為雨量的面積權重;n為雨量站的數目。

圖2 天澇池流域各類氣象站點分布和泰森多邊形示意圖

2.3 河川徑流量的觀測

研究區出口處設有量水堰,觀測河川徑流量。量水堰由溢流堰和梯形堰組合而成,長為5.0 m,寬為8.0 m,其中溢流堰寬6.8 m。梯形堰為倒置等腰梯形,上底為0.4 m,下底為1.2 m,腰長為0.8 m。采用便攜式流速儀(Flowatch, Switzerland)觀測河川徑流的瞬時流速及水位,觀測步長為4 h(每天8:00,12:00,16:00,20:00),利用水文學公式計算流域日徑流量,分析其生長季內的變化。2018年因量水堰遭洪水破壞,觀測數據缺失。特別指出,從2019年8月18日開始,采用更為精確的超聲波多普勒流速流量儀(LSH10-1QC,博意達,廈門)觀測,測量間隔為30 min。

2.4 河川徑流量的計算方法

河川徑流量計算公式如下:

R=V×S

(2)

式中:R為瞬時徑流量(m3/s);V為流速(m/s);S為梯形堰的過水面積(m2)。

超聲波多普勒流速流量儀測量河川徑流量應用了聲學多普勒效應原理,根據多普勒頻移方程計算流速,公式如下:

(3)

式中:ΔFd為多普勒頻移;F0為發射超聲波頻率(常數);C為水中聲速;V為水的流速;θ為發射波束和接收波束相對于河水流方向的夾角(儀器安裝后固定不變)。

由于C?V·cosθ,式(3)可得:

(4)

式中:K為常數。儀器可檢測ΔFd和水溫,C可由溫度值換算獲取。

根據儀器測得水位,可計算出過水面積(S),再由式(2)即可計算出河川徑流量。

2.5 數據處理方法

本文采用ArcGIS,Excel,SPSS,Origin等軟件進行數據整理、分析和作圖。在ArcGIS中使用泰森多邊形工具,通過逐日實測降雨數據計算流域平均降雨;利用SPSS對河川徑流與降雨、氣溫的相關關系進行分析,擬合多元線性回歸模型。將2016年、2017年、2019年生長季的降雨事件與河川徑流數據進行對比篩選,分析河川徑流的時滯現象。

3 結果與分析

3.1 生長季河川徑流量的變化分析

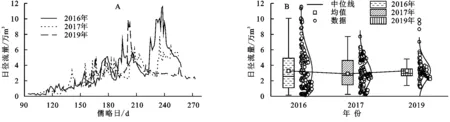

2016年、2017年和2019年天澇池流域生長季日徑流量隨時間呈現出先升后降的波動變化趨勢(圖3A)。2016年共實測河川徑流165 d(4月3日—9月14日),日平均值為3.27萬m3,最大值為11.58萬m3(8月25日),最小值為0.14萬m3(4月16日)。2017年共實測149 d(4月17日—9月11日),日平均值為2.90萬m3,最大值為7.72萬m3(8月23日),最小值為0.25萬m3(5月8日)。2019年共實測119 d(6月4日—9月30日),日平均值為3.30萬m3,最大值為9.89萬m3(7月20日),最小值為1.16萬m3(6月8日)。

通過對比3 a生長季的日徑流量變化可知(圖3B),2016年日均徑流量相較2017年高0.37萬m3,最大值高3.86萬m3,出現時間提前3 d;最小值低0.11萬m3,推遲21 d。2016年日均流量相較2019年低0.03萬m3,最大值高1.69萬m3,推遲35 d;最小值低1.12萬m3,推遲52 d。3 a生長季的日徑流量在3.15萬m3上下波動,極差較大,且極值出現時間不同,主要是由于氣象因子的變化。4—5月降雨較少,氣溫較低,導致河流補給量較小,徑流量小且變化平穩;6—9月降雨增加,氣溫升高,冰雪大量融化和降雨同時補給河流,徑流量逐漸增加,且變化較大。本研究結果與李秋菊[21]、李云武[22]等在黑河上游研究結果一致,降雨、氣溫是引起河川徑流量變化的主要因素。

圖3 2016年、2017年、2019年生長季徑流量日動態和年際變化

3.2 流域內降雨量的變化分析

2014—2019年流域內年降雨量表現出波動變化的趨勢(圖4A),年降雨量分別為391.2,404.0,344.0,388.2,325.3,461.2 mm,6 a平均降雨量為385.7 mm。徑流觀測期間,2019年降雨最為豐沛,2016年降水較少,相差117.2 mm,2017年的降雨量最接近6 a均值。6 a間月降雨量呈現年內分配不均的現象(圖4B),呈單峰曲線變化。生長季(4—9月)降雨較多,占全年降雨量的91.15%;非生長季(10月—翌年3月)降雨較少,占年降雨總量的8.85%。2014年和2016年最大月降雨量出現在8月,分別為95.1,75.6 mm,2015年、2017年、2018年和2019年份最大月降雨量出現在7月,分別為76.8,83.1,89.7,101.7 mm;而2017年11月未發生降雨事件,其余年份最小月降雨量出現在12月,分別為0.3,0.1,0.1,0,0.1,0.3 mm。6 a來,7—8月降雨量占全年降雨量的39.14%,11—12月降雨量僅占全年降雨量的0.78%。已有研究表明,黑河上游降雨補給是河流最主要的補給類型[23-24]。本研究區為黑河上游典型小流域,由于7—8月降雨集中,河川徑流量達到峰值,說明降雨對徑流補給作用明顯。流域內植被覆蓋率高,植被冠層和凋落物對降雨有截留和再分配的作用,可削弱河川徑流洪峰。

圖4 2014-2019年流域年降雨量和月降雨量的變化

3.3 流域內氣溫的變化分析

2014—2019年流域內年均溫呈先升后降的變化過程,分別為0.02℃,0.87℃,1.45℃,1.25℃,0.29℃,0.11℃,6 a平均氣溫為0.67℃(圖5A)。徑流觀測年份,2016年和2017年的年平均氣溫高于6 a平均氣溫,2019年平均氣溫低于平均值。6 a間月均溫隨著時間呈現出單峰的變化趨勢(圖5B),最低月均溫出現在12月(2014年)或1月(2015—2019年),分別為-12.93℃,-10.69℃,-13.09℃,-11.20℃,-13.51℃,-12.92;最高月均溫都出現在7月,分別為12.04℃,11.11℃,13.78℃,13.65℃,12.75℃,10.71℃,氣溫年較差為24.97℃,21.80℃,26.88℃,24.86℃,26.27℃,23.63℃,符合研究區所處中緯度、高海拔地區的規律。在積雪、河冰和凍土融化期(5—6月),2016年和2017年氣溫比6 a的平均值要高,2019年比6 a的平均值要低。河川徑流對氣溫響應敏感,氣溫對徑流量的影響表現在兩個方面。首先,春季氣溫回升,冰雪融化、凍土消融開始補給河流;其次,隨著氣溫逐漸升高,流域蒸發量和土壤入滲量逐漸增加,不利于徑流產生[25-26]。研究區位于高寒山區,4月氣溫上升到0℃以上,冰雪、凍土融水引起徑流量增加;7月氣溫達到年內最高,顯然在這個時間段,蒸發和土壤入滲加強,但降雨補給徑流的程度在增加,減弱了蒸發和土壤入滲對徑流的負效應,所以徑流仍然升高。

圖5 2014-2019年流域年均溫和月均溫的變化

3.4 生長季降雨、氣溫與河川徑流量的關系

3.4.1 生長季降雨、氣溫與河川徑流量的回歸模型 選擇2016年、2017年、2019年生長季(4—9月)同期16組月降雨量、月均溫和月徑流量數據,采用Shapiro-Wilk test方法進行正態性檢驗,均呈正態分布(p<0.01),因此可采用Pearson相關性檢驗(表1),月徑流量與月降雨量、月均溫均為極顯著正相關,月均溫的相關性高于月降雨量,這與已有研究結果一致[27-28]。采用多元線性回歸分析方法,擬合回歸模型:

S=1.21×105T+2.70×103P-4.21×105

(R2=0.772)

(5)

式中:S為月徑流量(m3);T為月均溫(℃);P為月降水量(mm)。

回歸模型通過了F方差檢驗和R2擬合檢驗,且擬合程度較高。

3.4.2 生長季月降雨量、月均溫與月徑流量的變化關系 觀測期間,月徑流量表現出先升后降的趨勢(圖6),最小值出現在4月,為11.20萬m3,最大值出現在8月,為142.15萬m3。生長季內月降水量與月徑流量的變化趨勢一致,最小值出現在4月,為21.8 mm,但在7月出現最大值,為84.6 mm。月均溫最低月均溫出現在4月,為3.93℃,最高月均溫出現在7月,為12.72℃。生長季內,4月徑流量最小,主要因為降雨較少,氣溫較低,冰雪、凍土消融對河川徑流的補給量少。但5—8月,降雨增加,氣溫不斷升高,產流豐富,8月達到徑流量峰值。進入9月,降雨開始減少,氣溫降低,徑流量開始出現下降趨勢。通過對比可見,在月尺度上,生長季內河川徑流、降雨和氣溫的變化趨勢一致,但徑流對降雨和氣溫響應具有時滯現象,這與前人研究結果相符[29],本研究中徑流峰值滯后1月。

表1 生長季月徑流量與月降雨量、月均溫的相關分析

圖6 生長季內月徑流量與月降雨量、月均溫的對比分析

3.4.3 生長季河川徑流對降雨的時滯效應 在研究區的生長季內,降雨是河川徑流的主要補給源,降雨匯集至流域出口斷面形成徑流需要經過一定時間,一般有3個過程:流域蓄滲、流域產流和河網匯流。降雨會在流域內出現滯留,之后在流域出口形成徑流高峰,選擇了2016年、2017年、2019年生長季內的4次典型降雨事件,分析河川徑流對降雨的滯后時間。如圖7所示,4次降雨事件之前都有較長時間的晴天,發生降雨之后,河川徑流量的峰值均滯后降雨峰值出現。在4次降雨徑流過程中,徑流滯后天數分別為9,7,7,7 d,平均滯后天數為7.5 d。毛亞花等[27]在該流域研究得出,徑流的滯后時間約為3 d,因選取的降雨事件不同而表現出差異。崔步禮等[30]在青海湖流域內的布哈河流域,通過對47 a來的徑流和降水的集中期探討得出,多年平均滯后時間約為20 d。羅玉等[31]在長江源區沱沱河流域通過分析年際尺度上的降雨徑流過程得出,51 a來的平均滯后天數約為13.7 d。天澇池流域河川徑流的滯后時間較短,主要由于在該流域生長季內降雨事件頻繁,產、匯流較快,徑流對降雨響應迅速。除此之外,河川徑流的滯后時間與流域的植被分布、下墊面狀況和分析時間尺度等均有關系。

圖7 河川徑流對降雨的時滯效應

4 結 論

(1) 黑河上游天澇池流域2016年、2017年和2019年生長季內河川徑流隨時間呈現出先升后降的趨勢,日均徑流量為3.15萬m3,河川徑流量高峰集中在7—8月,最高可達11.58萬m3,其主要的補給形式為降雨。

(2) 河川徑流對降雨、氣溫的變化響應敏感,Pearson相關系數分別達到0.69,0.87(p<0.01),擬合多元線性回歸模型的R2為0.772,表明降雨和氣溫能較好地解釋徑流量的變化。

(3) 降雨徑流過程中,河川徑流的時滯現象受多種因素(如氣候、植被、下墊面等)相互作用的影響,且時間尺度不同,滯后時間有異;在日尺度上,河川徑流的平均滯后天數約為7.5 d。