北方風沙區放牧和封育對水土保持植被效益的影響分析

余雙武, 郭乾坤, 陳雨萱, 杜鵬飛, 秦 偉

(1.中國水利水電科學研究院, 北京 100048; 2.北京林業大學 水土保持學院, 北京 100083)

我國是世界上水土流失最為嚴重的國家之一,水土流失造成土地退化、環境惡化,引發一系列環境災害問題[1]。據2019年中國水土保持公報,全國共有水土流失面積271.08萬km2,其中水力侵蝕面積113.47萬km2,風力侵蝕面積157.61萬km2。為切實減少水土流失危害,我國根據不同區域水土流失的特點,針對性地采取了相關水土保持措施,并取得了較好的成果。如黃土高原地區水土流失呈現出溝道和陡坡耕地侵蝕較為嚴重的特點,因此實踐中多采用退耕還林還草、淤地壩和梯田等針對性措施,并取得了良好的水土保持效益[2-3];東北黑土區水土流失以長緩坡耕地侵蝕為主,因此主要采取起壟耕作、地埂植物帶等措施,有效地控制了水土流失[4-5];其他水力侵蝕區的水土保持措施也均基于當地水土流失特點,并取得了較好的成果[6-7]。

與上述水力侵蝕區相比,北方風沙區自然環境更為惡劣,水土流失形式復雜多樣,水力侵蝕與風力侵蝕并存[8],自然本底生態環境較為脆弱。加之放牧、農耕、城鄉建設、礦業開發等人為社會經濟活動,使得北方風沙區的水土流失更為嚴重。因此,明晰北方風沙區水土流失特點,并據此采取針對性的水土保持措施,對指導北方風沙區水土保持實踐工作具有重要意義。

北方風沙區草地分布廣泛,面積較大,草地是畜牧區發展的基礎,在維持當地生態平衡中扮演著極為重要的角色,畜牧業是草地主要的土地擾動形式,過度放牧會降低植被覆蓋度,同時也使土壤表層的機械結構遭到破壞,從而引發水土流失問題。相應地,封育和輪牧也成為北方風沙區草地水土保持工作的主要生態措施。因此,明晰不同放牧強度和放牧年限對草地退化的影響,探索不同封育方式的水土保持生態效益,對于采取合理的草地保護措施,指導北方風沙區的水土保持工作,具有十分重要的意義。然而,目前有關放牧和封育對草地生態影響的研究很少,且這些有限的研究中,也存在著研究區域分散、研究對象不盡一致等問題。如在研究區域上,呂朋等[9]的研究區為科爾沁沙地沙質草地,而劉娜等[10]的研究區為內蒙古荒漠草原,叢日慧等[11]的研究區為內蒙古錫林郭勒的典型草原;研究對象上,張曉娜等[12]為草地土壤,而宋曉輝等[13]為草原植被;此外還存在研究指標不盡一致[14-16]的問題,最終導致研究結果可比性差[10,17-19]。綜上可知,基于目前已有研究,尚無法從整體層面掌握放牧和封育對北方風沙區水土保持植被效益的影響。

基于上述問題,本研究選擇草地這一北方風沙區最重要的植被類型作為研究對象,在搜集大量文獻的基礎上,采用薈萃分析的方法對放牧和封育對水土保持植被效益的影響進行分析和總結,以期為北方風沙區草地保護和水土流失治理提供科學支撐,更好地指導北方風沙區水土保持實踐工作。

1 研究區概況與研究方法

1.1 研究區概況

北方風沙區位于我國西、北部,包括大興安嶺以西、陰山—祁連山—阿爾金山—昆侖山以北的廣大地區,地理坐標為34.33°—49.18°N,73.50°—119.98°E,總面積約239萬km2,涉及新疆、甘肅、內蒙古和河北4省(自治區)共145個縣(市、區、旗),地處我國第二級地形階梯,大部分地區屬于干旱氣候區,大風及沙塵暴頻發,降雨以暴雨為主,土壤較為貧瘠,土質疏松,易發生土壤侵蝕現象[8,20]。北方風沙區土地面積約239萬km2[8],其中其他土地利用127.75萬km2,占全區總面積的53.41%,草地面積91.52萬km2,占全區總面積的38.25%。可見,北方風沙區人為擾動的土地利用類型主要為草地。

北方風沙區草地主要包括荒漠草原和典型草原兩類,其中荒漠草原指溫性強旱生叢生禾草和小半灌木為主的草地,主要分布在烏蘭察布及以西地區等溫帶干旱氣候區,受水分條件限制,草種的豐富程度、高度、蓋度和生產力一般較低;典型草原是指溫性旱生多年生叢生禾草為主的草地,主要集中在錫林浩特及以東地區,牧草種類較為豐富,草層組成均勻,是我國北方草原畜牧業生產基地的主體。兩種草原類型面積相當,在空間分布、自然特征和利用方式上均有較明顯的差別,因而本文將分別對典型草原和荒漠草原進行分析討論。

1.2 研究方法

1.2.1 文獻的檢索與篩選 本研究以中國知網為主要文獻數據庫,以“放牧”“封育”“草原”“放牧強度”和“放牧率”等作為關鍵詞檢索已公開發表的論文、著作和報告等相關文獻。檢索完成后,對得到的文獻根據以下條件進行再次篩選:(1) 試驗區位于北方風沙區范圍內;(2) 放牧相關試驗必須設有試驗組和禁牧對照組,各試驗組須有采用的放牧強度;(3) 封育試驗有明確封育年限;(4) 文獻中的數據至少包含生物量、蓋度、植株高度、密度、多樣性指數等植被相關指標之一。最終獲得已發表論文51篇[9-19,21-60],其中有43篇文獻包含植被地上生物量數據,33篇包含植被蓋度,34篇包含植被高度,20篇包含密度,30篇包含多樣性指數,包含枯落物量、群落重要值、群落均勻度和生態優勢度的論文數量分別為13篇、5篇、6篇和4篇,說明地上生物量、植被蓋度、植被高度等指標相關研究較為豐富。

本研究最終選用的文獻共38篇,這些文獻的研究區分布見圖1。所有樣本中,絕大多數在北方風沙區內部,少數幾個位于北方風沙區周邊的呼倫貝爾地區和科爾沁地區,自然條件與北方風沙區相似,可一并納入分析。

1.2.2 數據的采集 從已篩選的論文中采集生物量、植被蓋度、高度、密度和多樣性指數等植被指標數據以及放牧強度、放牧年限和封育年限等試驗設計相關數據。

圖1 研究區樣本分布

根據采集得到的樣本數量及各指標的代表性,最終選擇植被地上生物量和植被蓋度作為本次研究的指標,用以體現放牧和封育對草地植被指標的影響。考慮到不同文獻對植被地上生物量的描述不盡一致,本研究將樣地內的所有植株地上部分的總干重作為植被地上生物量的表征指標,單位為g/m2。部分文獻中植被地上生物量數據為鮮重,應根據牧草干鮮比系數進行鮮重和干重的換算。本研究在綜合考慮已有文獻的研究成果后,參考來強等[61]提出的不同草地類型牧草的干鮮比系數,選擇0.477作為植被地上生物量鮮重和干重的折算系數,并以此為基礎計算植被地上生物量。

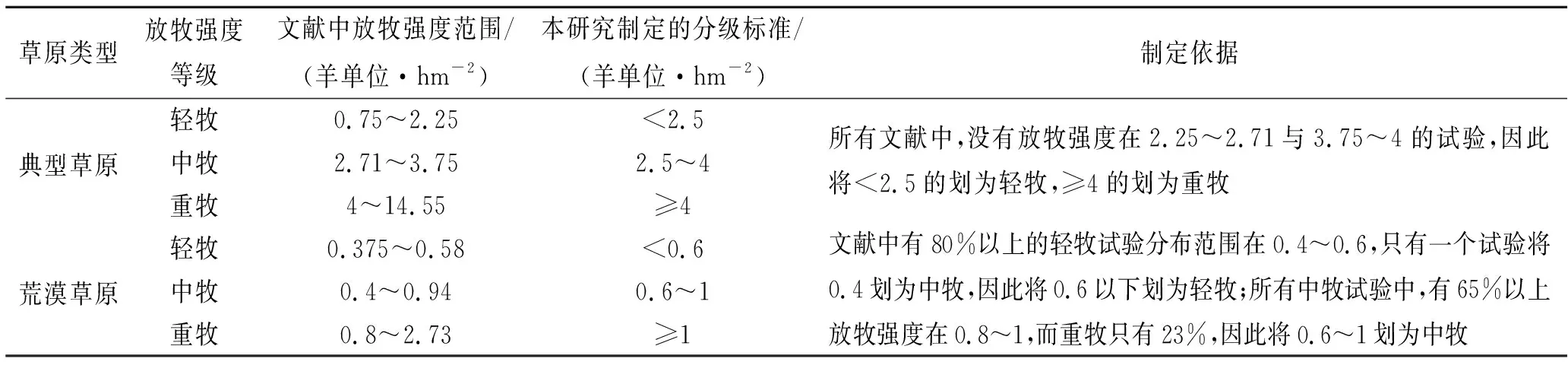

1.2.3 放牧強度的劃分 由于自然稟賦的差異,典型草原和荒漠草原不同放牧強度的區分不盡一致,即使在同一類型區,不同文獻對放牧強度的劃分也有所不同。為便于在宏觀尺度上統一對比,本研究綜合考慮已有文獻的放牧強度等級劃分標準,分別制定了荒漠草原和典型草原的放牧強度等級劃分標準(表1),放牧強度數據單位統一采用“羊單位/hm2”。由于北方風沙區放牧牲畜主要為牛和羊,對于本研究中涉及畜種為牛的數篇文獻,根據我國農業部頒布的《NY/T635—2015天然草地合理載畜量的計算》標準,應進行標準家畜單位折算系數的換算,折算系數按1牛=6羊單位。

表1 放牧強度等級劃分標準

1.2.4 數據的整理與分析 考慮到北方風沙區面積廣闊,上述文獻中的研究區地理位置往往相距較遠,氣候、水分、土壤等存在明顯差異,這就導致不同文獻間生物量、植被蓋度等數據絕對值的可比性較差。因此,需對地上生物量和植被蓋度數據進行標準化處理,標準化處理方法參見下列公式:

式中:T為某放牧強度下實際觀測的植被蓋度(%)或生物量(g/m2);B為該試驗禁牧對照組實際觀測的植被蓋度(%)或生物量(g/m2);R為該放牧強度下的植被相對蓋度或相對生物量。

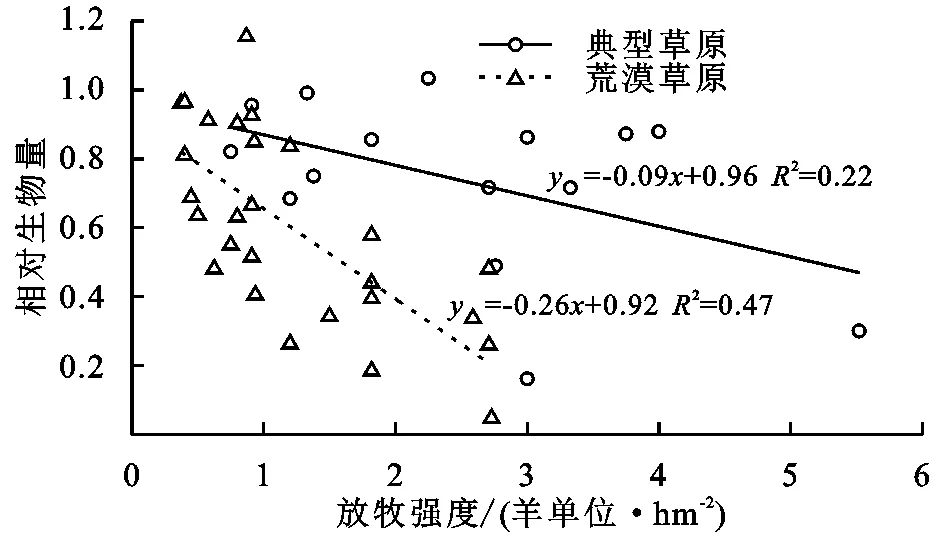

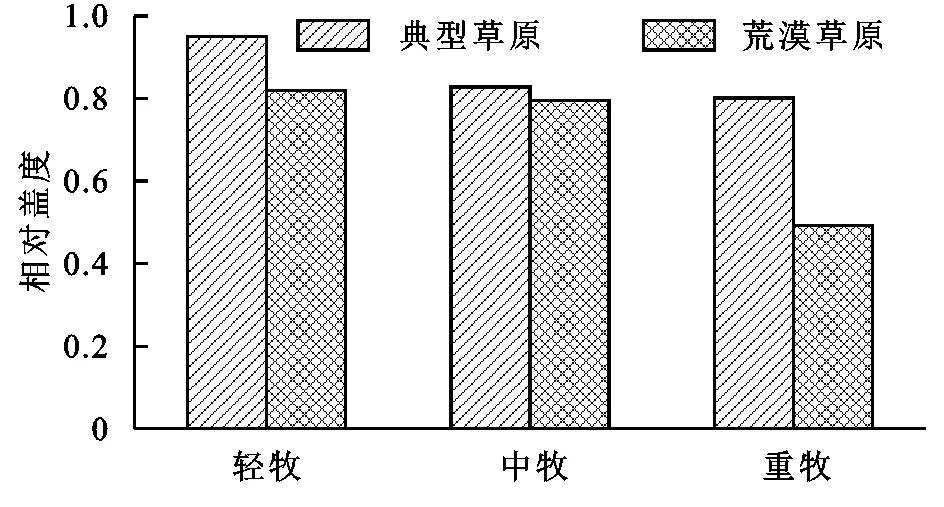

為分析放牧強度對典型草原和荒漠草原植被效益的影響,將采集的放牧試驗中相對生物量數據按放牧強度大小排列,以放牧強度為橫軸,做出散點圖,進行Pearson相關性分析,檢驗其顯著性水平,做回歸分析,探究放牧強度與植被相對生物量的關系;由于植被相對蓋度數據相對較少,因此根據制定的放牧強度等級劃分標準(表1),分別計算典型草原和荒漠草原輕、中和重3級放牧強度下平均相對蓋度,作柱狀圖,進行Spearman相關性分析并檢驗其顯著性水平,分析放牧強度對植被蓋度的影響。

為分析放牧年限對典型草原和荒漠草原植被效益的影響,對不同放牧強度下放牧年限與植被相對生物量進行Pearson相關性分析并檢驗其顯著性水平;同時,由于植被相對蓋度數據較少,本研究未開展放牧年限對植被相對蓋度影響的研究。

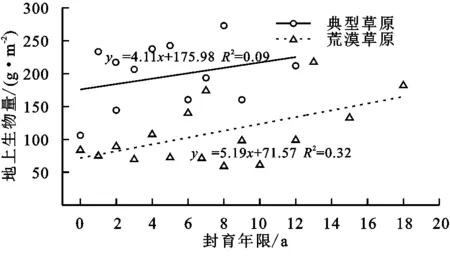

為分析封育措施對植被效益的影響,分別對封育試驗中得到的植被地上生物量和植被蓋度與封育年限進行Pearson相關性分析,檢驗其顯著性水平,并做回歸分析,以研究封育年限對植被地上生物量和植被蓋度的影響。

2 結果與分析

2.1 放牧強度對植被的影響

對荒漠草原而言,相對生物量隨放牧強度的增加而顯著減少(圖2)。由圖2可以看出,隨著放牧強度的增加,植被地上相對生物量呈現十分明顯的下降,當放牧強度為重度時(大于1羊單位/hm2),相對生物量已低于0.4,當放牧強度達到3.49羊單位/hm2時,植被地上生物量將接近0;由圖3可以看出,荒漠草原植被相對蓋度在輕牧和中牧時處于較高水平,相對蓋度值分別為0.82,0.80,而在重牧條件下則顯著降低為0.49,這說明輕度與中度放牧對荒漠草原植被蓋度的影響較小,而重度放牧會對植被造成相當嚴重的破壞。此外,相關性檢驗結果顯示,荒漠草原放牧強度對相對生物量的影響極顯著(p<0.01)。以上結果共同說明了放牧強度是影響荒漠草原植被效益的重要因素,在荒漠草原進行放牧時應格外注意放牧強度的控制。

與荒漠草原相似,隨著放牧強度的增加,典型草原相對生物量也呈下降的趨勢,但是下降趨勢較荒漠草原更為緩和(圖2);另外,典型草原植被相對蓋度也是在輕牧時最高,重牧時最低(圖3)。與荒漠草原不同的是,典型草原相對蓋度一直處于較高水平,輕牧時高達0.95,在中牧時明顯下降,為0.83,重牧時下降至0.8左右。這說明輕度放牧對典型草原植被蓋度的影響較小,中度以上的放牧會導致植被蓋度有較為明顯的下降,但植被覆蓋整體仍維持在較好水平。相關性檢驗結果顯示,放牧強度對典型草原相對生物量的影響不顯著(p>0.05)。整體而言,放牧強度對典型草原植被效益的影響較小。典型草原水熱條件較好,適宜植物生長,植被蓋度、生物量初始水平和生產力水平較高,出現上述結果可能是因為目前收集到的文獻中試驗的放牧強度絕大多數處于典型草原生產力可承受范圍之內。由此可見,與典型草原相比,荒漠草原植被效益受放牧強度的影響更為明顯。

圖2 放牧強度與生物量的關系

圖3 不同放牧強度下的植被相對蓋度

2.2 放牧年限與植被生物量變化的關系

隨著放牧年限的增加,荒漠草原和典型草原的相對生物量均呈現出顯著下降的趨勢(圖4)。根據圖4趨勢線推算,保持現有放牧強度不變,典型草原和荒漠草原分別在放牧18 a和22 a后,植被地上生物量將接近0;此外,相關性檢驗結果表明,放牧年限對典型草原和荒漠草原的相對生物量影響均極顯著(p<0.01),這說明放牧年限是影響典型草原和荒漠草原植被效益的重要因子,長期放牧會對草原植被造成顯著破壞,這也反映出了劃區輪牧等措施的重要性。

從不同放牧強度上看,輕牧條件下,荒漠草原和典型草原相對地上生物量隨放牧年限的增加有所減小,但變化相對較小;中牧和重牧條件下,荒漠草原和典型草原相對地上生物量隨放牧年限的增加則呈現出較為明顯的下降,其中重牧的變化更為明顯,這也說明,中牧和重牧是造成植被地上生物量下降的主要原因。

圖4 平均放牧強度水平下放牧年限與生物量的關系

2.3 封育對植被的影響

無論是典型草原還是荒漠草原,隨著封育年限的增加,植被地上生物量和植被蓋度均呈現出明顯的上升趨勢(圖5—6);相關性分析結果表明,封育年限對荒漠草原與典型草原植被地上生物量的影響不顯著(p>0.05),但是對植被蓋度影響顯著(p<0.05)。由此可見,封育年限是影響草原植被效益的一個重要因素,封育措施對草原植被的恢復有著積極作用。

由圖5—6還可看出,典型草原植被地上生物量和植被蓋度的增加趨勢較荒漠草原更緩和,這可能是因為典型草原的植被地上生物量和植被蓋度初始水平較荒漠草原更高,隨著封育年限的增加,典型草原地上生物量和植被蓋度更早接近飽和狀態。雖然荒漠草原地上生物量與植被蓋度增加趨勢都更顯著,但是其整體水平更低,并且在長期封育之后仍然低于典型草原,這可能是受到了荒漠草原更不利于植被生長的氣候條件的限制,更為干旱的水分條件,導致了荒漠草原相對較低的植被蓋度與生產力水平。

3 討 論

天然草地植被的生長主要受氣候條件、土壤性狀等環境因子的限制,但是環境因子對同一塊草地而言是相對恒定的,所以,放牧活動和封育措施是影響草原植被特征的重要因素,已有大量研究結果證實了這一點[62-65]。放牧和封育對草原植被的影響首先表現在地上生物量和植被蓋度上,地上生物量和植被蓋度都是反映草原水土保持植被效益的重要指標。關于放牧和封育對地上生物量與植被蓋度的影響,目前已有的一些研究認為,隨著放牧強度的增加植被地上生物量和植被蓋度均會減少,放牧年限與地上生物量呈極顯著負相關;封育措施下,隨著時間的推移,植被地上生物量與植被蓋度均顯著增長[18,24,48,50]。這些研究對于認識北方風沙區放牧和封育對植被效益的影響是十分重要的,但這些研究相對較為分散,研究區尺度相對較小,無法得到北方風沙區統一性、普遍性的規律。本研究針對北方風沙區這一較大的區域,基于大量文獻,對放牧強度、放牧年限和封育年限對草地地上生物量與植被蓋度的影響進行了薈萃分析,得到了相對宏觀尺度上的一般性結論,較好地反映了北方風沙區放牧與封育對草原水土保持植被效益的影響。

圖5 封育年限與植被地上生物量的關系

圖6 封育年限與植被蓋度的關系

除了植被地上生物量和植被蓋度,一些學者還通過許多其他指標反映了放牧與封育對草原植被的影響。例如,劉振國等[39]以植物密度、種群密度和植物群落多樣性為指標,研究了不同放牧強度對植被的影響;黃琛等[48]研究了放牧強度與植物群落高度的關系,以反映放牧對植被效益的影響;呂朋等[9]則把凋落物量和地下生物量作為研究指標;左萬慶等[25]的研究指標還包括物種生態優勢度、群落均勻度和物種豐富度。本研究在數據采集階段也對上述指標進行過采集,但由于滿足要求的已發表文獻較少,因此無法完成綜合分析,最終僅選擇了地上生物量與植被蓋度作為植被效益表征指標;放牧與封育除了會對草原植被產生影響,還會改變土壤養分、水分含量和土壤理化性質等,因此研究不同放牧強度和封育措施對草地土壤性質的影響也是十分重要的,但目前有關北方風沙區放牧與封育土壤效益的研究十分缺乏,成果也少見報道[21,31-32,36]。因此,目前尚不能對放牧和封育對植被和土壤的影響進行全面的分析,后續應針對性地開展相關研究,以進一步增加對相關科學問題的理解,并得到一般性的結論。

本研究認為,隨著封育年限的增加,地上生物量和植被蓋度均呈現明顯的增加趨勢,這與多數學者的研究結論是一致的。然而,楊合龍等[28]的研究認為草原植被地上生物量與植被蓋度隨封育年限的變化呈先降低后升高再降低的趨勢,兩項指標均在6 a時達到最大值,單貴蓮等[26]也持類似觀點,這可能是因為封育一段時間后草原地上生物量達到飽和狀態,優良草種強勢的群落競爭能力顯現,使得其他草種出現消退現象,從而導致地上生物量出現降低的趨勢;而左萬慶等[25]的研究則認為植被地上生物量隨封育時間的變化不斷降低,只在個別年份有略微升高的趨勢,這可能是因為封育措施增加了地表枯落物,降低了植物對光和空間資源的利用,抑制了植物的再生和幼苗的形成[29],從而導致了植被地上生物量減少。這些研究與本文基于大量文獻分析的結果有一定的差異之處,這可能與本研究中大部分站點的封育年限普遍較低有關。因此,后續應繼續加強封育年限與植被地上生物量和植被蓋度相關關系試驗研究,以期得到更具公認力的研究成果。

綜合來看,放牧和封育對北方風沙區植被效益,乃至水土保持效益影響的研究在深度和廣度都仍有較大的空間,后續仍需加強相關試驗研究,以期進一步增加對相關科學問題的理解,并在此基礎上實現對該區域的水土保持生態效益進行綜合分析。

4 結 論

(1) 隨著放牧強度的增加,荒漠草原和典型草原的相對地上生物量和植被蓋度均呈現明顯的下降;典型草原地上生物量隨放牧強度增加而下降的趨勢較荒漠草原更緩和;荒漠草原植被相對蓋度在輕牧和中牧條件下處于較高水平,在重牧條件下會顯著降低,而典型草原植被相對蓋度一直處于較高水平。

(2) 無論是荒漠草原還是典型草原,放牧年限均能顯著影響植被地上生物量,隨著放牧年限的增加,荒漠草原和典型草原相對地上生物量均呈下降趨勢,這種趨勢在輕牧條件下最緩和,在中牧條件下較明顯,在重牧條件下最明顯。

(3) 隨著封育年限的增加,荒漠草原與典型草原的植被地上生物量和植被蓋度都明顯增加,荒漠草原地上生物量和植被蓋度的這種增加趨勢較典型草原更明顯。