智慧數據視角下圖書館信息博弈機理及演進取向探索

李 青

(泰安市圖書館,山東 泰安 271000)

1 背 景

2008年,IBM公司的研究人員針對下一個十年的互聯網信息技術發展趨勢,提出“互聯+物聯”的產業鏈構想,試圖通過互聯網信息中的數據構建人類生活物聯網的智能生態,即“智慧地球(Smart Planet)”戰略,從此衍生出“智慧數據”的概念。“智慧數據”一經提出,迅速引發學術界研究熱潮,并出現兩種定義。一部分學者認為智慧數據是“經過智能技術處理后的數據”,即將預先收集的高流速、大體量樣本數據進行深度的規律計算后取得的概率結果,這種結果具備一定的“智慧”性,但是又存在很大的樣本差異缺陷,故被認為“It is smart,but it isn’t smart enough”。另一部分學者認為智慧數據可以避免上述缺陷,但需要高明的架構師構建出清晰的數據收集架構,增強語音定義,解放信息量級約束,進而得到可以用于模擬對話處理的價值導向數據。近年來,大數據和云計算等技術的快速發展,打破了人工智能以往存在的約束邊界,兩種定義不斷靠攏,專家學者和商業團隊的智慧數據實踐也為學術界研究數據、信息的智慧提煉、智慧分析、智慧決策提供了豐富的經驗。美國學者M.Csikszentmihalyi(奇凱岑特米哈伊)將人類對信息認知效率定義為流暢性,認為人類對信息的知覺、概念和提取有著不同的流暢性判定,其判定結果結合其他線索將對決策產生直接的影響。杜克大學的研究團隊借助該理論對圖書館讀者的信息博弈進行研究,發現讀者對圖書館認知、場景和接收信息更為敏感,反饋更加明確,而其他信息容易被讀者忽略和沉淀。為更好地幫助圖書館數字化管理,對讀者提供更具智慧性的信息輸出,筆者以圖書館信息博弈為研究的切入點,對圖書館的信息博弈機理及演進取向進行了探索。

2 研究現狀

智慧數據概念提出時間較短,國內外學者研究視角有所不同,因此對智慧數據概念和體系的認知也各有千秋。學術界對于智慧數據領域的研究可粗略歸集為價值、結構和過程三大視角。價值視角認為,智慧數據應該從價值導向出發,將數據深度分析后導出高階成果。1982年,Cleveland提出數據需要從基層挖掘,將信息映射出K-2W1H(Know-what/why/how)的結果,并首次提出數據與知識和智慧判定相關聯的理論。ACKOFF于1989年研究數據的統計分析結構后發現,數據的價值進階梯度沿著“信息—理論—智能”的方向發展。結構視角主要研究智慧數據的設計框架和統計規范。Cavoukian等在2013年從“智慧”形成過程中分析數據的組成框架,他們認為數據嵌入須符合4W1H的組合模式,即“Who+Why+Where+When+How”的模型結構,可以對目標的應用范圍、判定式復雜程度進行精準的甄別,減少智慧判定的不確定性。過程視角重點研究數據以及“智慧程度”的進化路徑。王曉光于2018年提出智慧數據的出現依照的是“信息—數據—規律—智慧”的進化路徑,數據會話從單純的計算維度發展為計算、判定、選擇的多維度會話。2020年,鄭建明則提出智慧數據是源數據沿著“語義進化—可視進化—智慧進化”的演化路徑形成的。

博弈論(Game Theory)也稱為對策論或賽局理論,指兩個及以上的團體接收并利用相關信息制訂策略進行預測、競爭和選擇的行為,是數學概率論的重要應用方向之一。數據信息的變化導致個體博弈的基礎也發生響應性變化。2005年,Hansen等發現數據智慧選擇與信息的共享和博弈相關,共享方式包括信息搜索目標分工、搜索策略、研究方向、個人經驗和共享意識,博弈包括信息場景、信息表達與接收需求、信息判斷等。Foley等于2009年對信息的檢索技術進行雙用戶簡單增值相關性驗算,驗證了信息的場景共享可以拉升信息接收的博弈同步性,同時提高圖書館信息檢索和用戶選擇的效率。2015年,韓毅等從學術研究團隊對參考文獻選擇的信息檢索方式出發,發現信息交互后會出現選擇博弈,進而幫助團隊成員調整研究的策略,保證研究過程的穩定與平衡。2018年,王瀚等對知識共享的演化進行了研究,通過大數據分析發現用戶的知識共享程度在根據自身、對手和環境三重因素進行多次博弈后判斷趨于穩定,知識需求方的知識結構完善程度有所提升。2019年,王福等參考相關研究,引入信息認知、信息場景和信息接收等概念構建博弈機理的智慧數據模型,更新了圖書館用戶選擇的博弈體驗。

由于智慧數據是一種依托于新技術的數據概念,所以目前對于博弈論理論與圖書館智慧數據服務相互聯系的研究較少,但仍有一些研究涉及相關內容。2010年,劉巖芳等將讀者分為信息共享和不共享,使用演化博弈論工具研究在不同信任水平下的圖書館數字資源服務策略的穩定程度,認為國內高校圖書館需要進一步提升圖書館與讀者群體之間的信任度,增加合作策略選擇的演化。這為智慧數據下的圖書館信息博弈研究提供了基礎。2014年,肖靜等對高校圖書館數字信息資源共享機制進行研究,通過演化博弈論構建圖書館數字信息服務與讀者群體選擇之間的模型,證明數字信息的共享博弈是大量讀者選擇的隨機交叉分配和多重博弈,智慧數據是大量信息共享之后的成果,該研究為智慧數據條件下的圖書館服務信息博弈研究提供了理論支持。2019年,王福等研究了圖書館景化信息接受情境的配置問題,認為圖書館智慧服務的中心是調整用戶的信息接受期望,并構建了不同場景下的信息交互邏輯,滿足用戶的場景化需求。該研究雖然探索了圖書館智慧數據服務的相關功能,但是對圖書館與用戶間的信息博弈機理并未深入涉及。

綜上分析發現,現有的研究已經對智慧數據的概念、智慧數據對信息選擇的影響方式以及智慧數據在圖書館場景中的博弈進行了探索,但研究內容主要針對信息選擇這一方向,對信息的認知博弈機理缺少深入的分析。進入5G時代后,數據的篩選已經滲透到圖書館的大部分場景中,以數據認知和選擇為基礎的智慧數據技術需要更加精準的判定結果作為給用戶提供博弈結果的依據。對此,我們需要在智慧數據視角下,從信息認知、信息場景和信息接收3個方向研究圖書館信息博弈機理以及演進取向。

3 智慧數據視角下圖書館信息博弈機理

3.1 基于智慧數據的圖書館信息認知博弈機理

智慧數據理論下,信息博弈認為信息認知、信息場景和信息接收三要素在用戶的期望值與現實條件間不斷尋優。根據相關研究,人們對信息的判斷更多的在于被動地模仿學習而非經過縝密的邏輯思考和詳細的概率計算后主動分析得出的理性結論。隨著用戶信息維度的不斷增加,出現了信息鏈、信息域和信息界數據適配進化方案,圖書館會根據環境和資源的變化得到對應的用戶適配數據,用來進行深入的用戶信息認知對比。在對比過程中,信息認知數據與結果來自用戶的“內反饋”和圖書館的“判定值”。通過計算,分析用戶對圖書館環境和資源變化帶來的信息認知敏感性差異,解釋兩種不同渠道、不同思維模式下的信息認知博弈策略與數據分析策略的偏差,最終定義基于智慧數據的圖書館信息認知博弈機理。

3.2 基于智慧數據的圖書館信息場景博弈機理

博弈的本質在于競爭條件下的策略均衡,智慧數據視角下的圖書館用戶信息博弈是圖書館場景作為信息的主體在用戶與圖書館之間進行“被選擇”。商業圖書館具有自身的開發和研究成本,因此必須構建足夠豐富的信息充實其場景,減少用戶模仿性選擇的風險。公益圖書館和開放性數據庫只承擔一部分運營成本,因此減少了與用戶之間的博弈條件。圖書館的信息場景博弈機理可以通過以下三個方面進行解釋:一是場景選擇博弈。用戶在智慧數據視角下對圖書館給出的信息進行可接受化的合作策略集合,進而選擇更加可接受的信息場景。二是功能選擇博弈。基于智慧數據,用戶在圖書館功能信息構建的使用場景下進行動態博弈,最終選擇功能最實用的圖書館。三是行為慣性博弈。用戶在智慧數據給出的信息搜索結果與本身知識體系和思維體系慣性構建的兩種信息結果之間進行場景博弈。

3.3 基于智慧數據的圖書館信息接收博弈機理

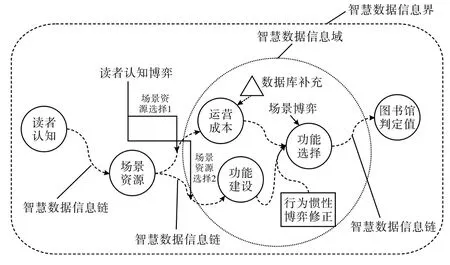

圖書館信息接收博弈具有多重元素組合的博弈機理(見圖1)。在圖書館發展過程中,信息數據的智慧化讓圖書館具備了相關能力,可以深化對讀者認知與場景資源選擇的重要性認知。傳統的自上而下的信息發布方式對于圖書館管理創新缺少推動力,抑制了圖書館信息的接收效果,讀者與圖書館場景資源之間的相互博弈使得圖書館商品形成智慧數據短途信息鏈。現實中,圖書館服務有著顯著的資源場景化特征。圖1中,圖書館通過運營成本補償和進一步的功能建設,結合讀者的行為慣性博弈修正,形成了以圖書館判定為最終結果的圖書館智慧數據完整信息鏈。以圖書館本身數據構成的智慧數據短途信息鏈,結合外界數據庫補充和智慧數據給出的讀者思維、行為慣性修正構成了智慧數據單一信息域。用戶在長期博弈過程中,根據自身和外界信息變化,會重新構建信息鏈和信息域,但同時也會促進信息鏈和信息域的動態消亡。經過循環往復的構建以及多重元素的組合接收博弈,形成了圖書館智慧數據的單一信息界。圖書館智慧數據信息界的出現,使得圖書館信息接收博弈有了完整的架構,智慧數據則保障了該架構的穩定和長期循環。

圖1 圖書館信息接收博弈機理

4 智慧數據視角下圖書館信息博弈演進取向探索

4.1 圖書館信息認知博弈演進取向探索

長期以來,我國大部分圖書館的財政資金來源于上級部門撥款而非自身盈利,貿然增加讀者認知博弈下的場景資源選擇路徑勢必會提高圖書館的建設和運營成本,造成用戶與圖書資源、閱讀服務供給者之間的增量博弈。基于當前的數據信息技術分析,圖書館所提供的服務增量的“判定值”與讀者用戶實際需求認知的“內反饋”信息并未真正完全適配。因此,有必要根據智慧數據技術對用戶對圖書館資源認知與市場現狀進行精細化的配比,找到雙方信息認知博弈中的策略和均衡結果。例如,國內部分高校為應對中國知網服務費用的提升而停止購買后者的數字資源服務。但是在龐大的教學、閱讀需求和科研壓力下,又不得不轉向超星、萬方等圖書資源庫尋求幫助。超星、萬方等公司通過提高資源總量,提供論文管理、相似度檢測,改進檢索算法、發現系統等方式,盡可能滿足高校群體的使用需求,同時也利用智慧數據的增加提升了自身對用戶信息認知的敏感度判別,找到了用戶信息認知博弈新策略。因此,圖書館信息認知博弈的演進方向是為滿足用戶、讀者的需求,增強圖書館的市場競爭力,圖書館需要從用戶期望、用戶檢索習慣、用戶范圍、圖書館響應速度等方面滿足用戶日益提升的使用體驗滿意度,提高用戶對資源的認知程度,提高用戶黏度,而非通過不斷增加自身資源儲備從而被動地提高用戶的博弈壓力。

4.2 圖書館信息場景博弈演進取向探索

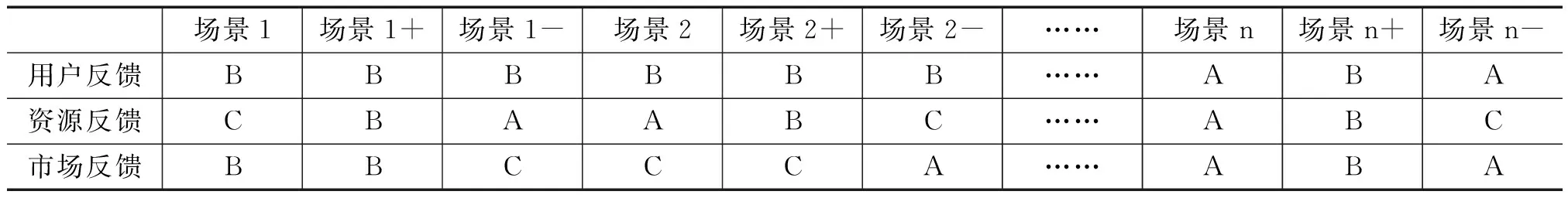

在智慧數據視角下,場景信息博弈的方法是通過構建場景,找到用戶滿意度與圖書館成本的最優適配策略,其最終方向是獲得用戶最優滿意度。為驗證該方法分析的嚴謹性和普適性,筆者分析了山東省泰安市圖書館的讀者使用和訪問日志,利用數據信息分析相關博弈機理,不斷模擬用戶的各種信息場景,建立信息場景——反饋模型(見表1)對場景進行“用戶—資源—市場”三重博弈畫像進行數據收集,為智慧數據建立宏觀數據庫,以實際案例對信息場景博弈的演進取向進行探索。

表1 圖書館信息場景構建——反饋模型

表1中,場景1、2……n為不同的場景資源,“場景1+”“場景1”“場景1-”為同一場景下的用戶期望場景、圖書館博弈場景和成本約束場景;“A”為非常響應,“B”為基本響應,“C”為負響應。

圖書館將收集的“用戶—資源—市場”信息通過模型進行信息接收博弈判定(見圖2)。

圖2 信息接收博弈判定結果

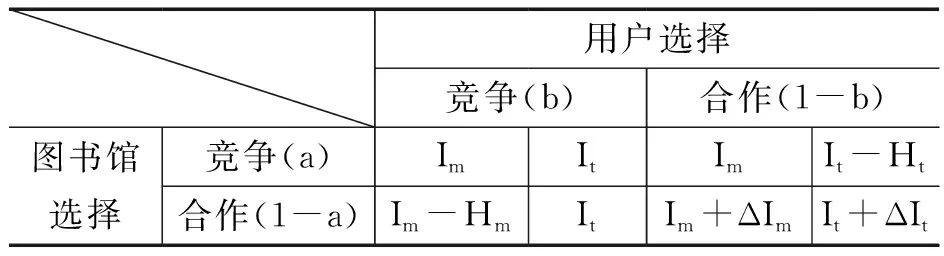

表2是根據演化博弈模型設立的進階博弈矩陣。

表2 不同場景下用戶進階博弈矩陣

表2中,I、I分別代表圖書館和用戶在不同場景中通過競爭所收獲的利好,H、H分別代表圖書館和用戶在不同場景中選擇合作時投入的成本,ΔI、ΔI表示場景博弈后妥協產生的變動利好,本研究默認變動利好為正數。a代表圖書館選擇競爭策略的概率,1-a是圖書館選擇合作的概率;b是用戶選擇競爭的概率,1-b是用戶選擇合作策略的概率。

則圖書館選擇競爭策略的期望函數為:

E=qI+(1-q)I

圖書館選擇合作策略的期望函數為:

E=q(I-H)+(1-q)(I+ΔI)

用戶采取競爭策略的期望函數為:

E=pI+(1-p)I

用戶采取合作策略的期望函數為:

E=p(I-H)+(1-p)(I+ΔI)

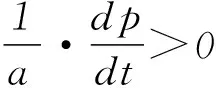

將S帶入上式可得圖書館采取競爭策略的復制者動態方程為:

同理可得用戶采取競爭策略的復制者動態方程為:

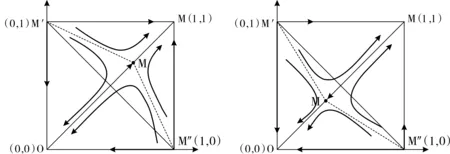

當ΔI=H,ΔI=H時,合作成本與收益相等,鞍點M滿足(0.5,0.5),△OMM′面積與△OMM″面積相等,MM′M″表示為收斂于相同點M的臨界穩定結果;

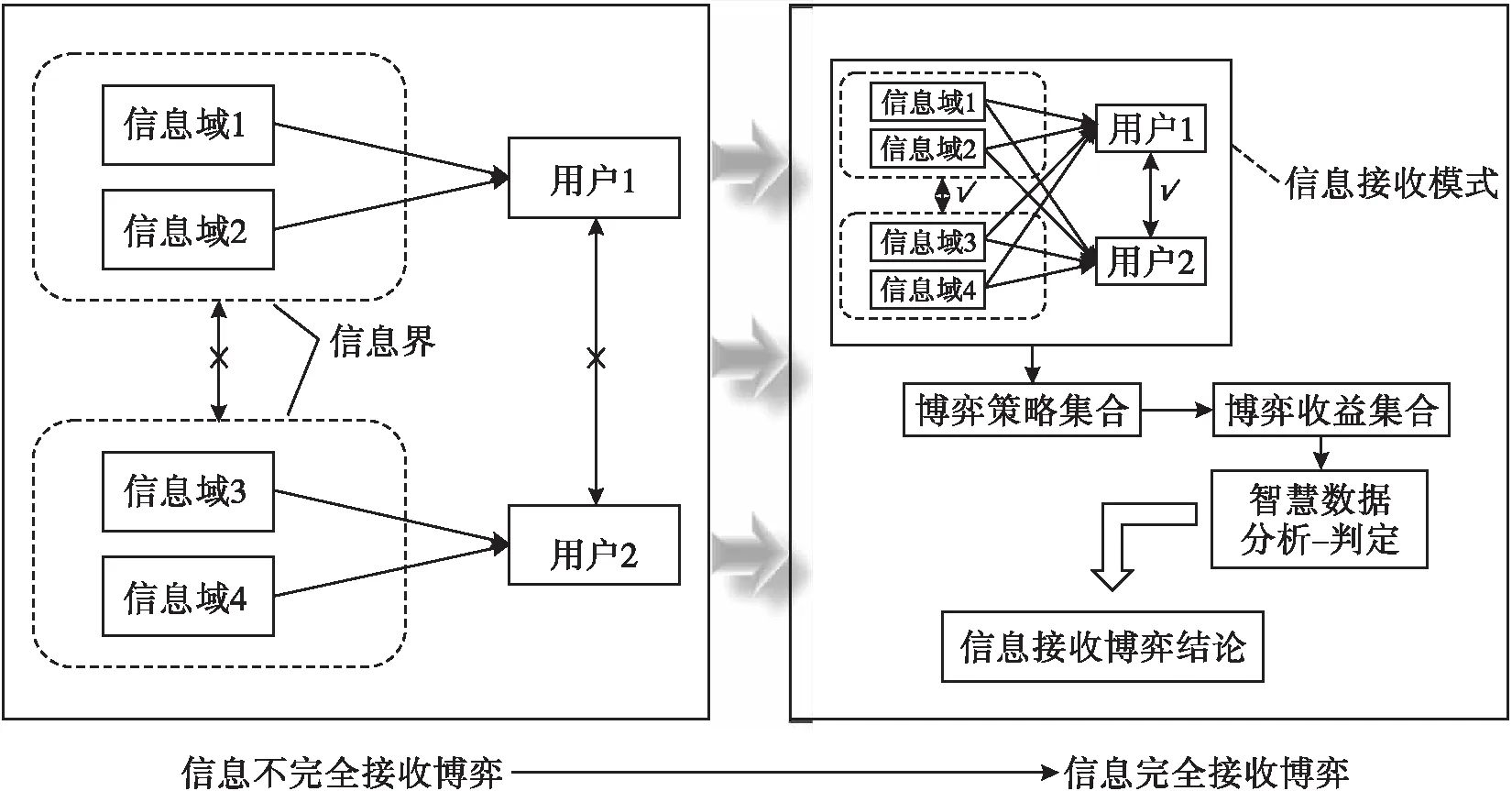

當ΔI 當ΔI→H,ΔI→H時,用戶在不同場景下選擇合作策略的綜合成本較低,M趨向于O,(見圖2右側)圖形MM′M(1,1)M″的面積小于MM′OM″的面積,表示該場景下“用戶—資源—市場”的博弈結果是圖書館策略偏向競爭,市場反應弱,需要提高合作,降低競爭策略。 因此,盡管用戶與圖書館之間的信息場景博弈始終處于合作與沖突循環往復的狀態,圖書館信息場景博弈的演進方向都是在尋找動態的平衡。 現有非智慧數據條件下,圖書館信息接收博弈遵循單一條件約束,即一個用戶每次只對一個信息界內的信息域信息進行博弈并制訂相關策略,信息界之間缺少連接通道,用戶之間缺少信息溝通通道。進入智慧數據時代,信息接收模式被不斷擴散,用戶間、信息界之間擁有便捷的信息溝通渠道,用戶跨信息界博弈條件已經具備,信息接收博弈開始由不完全博弈演進為信息完全接收博弈(見圖3)。圖3中,用戶擴大了圖書館信息渠道,實現了用戶信息交互,圖書館也可以根據智慧數據判斷用戶的信息接收博弈策略以及相信概率,提供博弈成功概率較大的最優策略參考,增加服務收益,降低浮動成本,平衡博弈價值比。因此,智慧數據條件下,圖書館信息接收博弈由信息不完全接收博弈演進為信息完全接收博弈。 圖3 圖書館信息接收博弈演進取向 本文基于智慧數據視角,對圖書館信息認知、信息場景和信息接收三重博弈機理進行分析,并根據圖書館智慧數據技術的現狀,探索博弈的演進取向。通過研究發現,智慧數據視角下圖書館信息認知、信息場景和信息接收三重博弈是一種長期存在的動態變化狀態。 第一,4G和5G時代,圖書館讀者用戶群體的信息認知能力得到顯著提升,這使得圖書館服務的提升方向發生轉變。圖書館需要借助智慧數據相關技術從各個信息認知渠道提前加深對讀者需求的解讀,進而分析出圖書館智慧服務的博弈策略和演進機理。 第二,借助場景化信息分類,可以更加精準地保留圖書館和讀者群體產生的交互活動數據,通過根據博弈論建立的相關模型進行分析,得出不同場景下的博弈演進機理。進而通過不斷調整博弈策略,尋找動態最優平衡關系,為圖書館場景構建和服務改進提供積極支持。 第三,智慧數據時代,圖書館的信息接收技術在不斷升級,信息接收模式也隨著技術的迭代而不斷完善。以往的不完全接收模式下的信息博弈策略產生的浮動收益在不斷減少。因此,在接近信息的完全接收模式下,圖書館的信息接收博弈將愈發接近雙方博弈的均衡點。 綜上所述,以數據為基礎的人工智能技術大發展是社會進入智慧信息時代的重要標志之一。未來圖書館的服務與管理不僅要重視圖書館的公益屬性,還要通過技術實現數據智慧判斷,提升圖書館的市場屬性。4.3 圖書館信息接收博弈演進取向探索

5 結 語