從《大學(xué)古本說》看李光地與朱子學(xué)的關(guān)系

李敬峰

錢穆說:“《大學(xué)》乃宋明六百年理學(xué)家發(fā)論依據(jù)之中心。”(1)錢穆:《中國近三百年學(xué)術(shù)史》,北京:商務(wù)印書館,1997年,第56頁。錢氏之言不僅提揭了《大學(xué)》在宋明理學(xué)建構(gòu)中的核心地位,而且表明學(xué)者的《大學(xué)》注本是窺探其學(xué)術(shù)立場的重要津梁。基于此,以李光地晚年所作的《大學(xué)古本說》為據(jù)來厘清輻輳于其身上的學(xué)術(shù)爭議就成為可行的路徑和選擇。我們知道,關(guān)于李光地是羽翼朱子、折中朱子抑或背觸朱子,學(xué)界一直紛爭不斷,莫衷一是,“或者遂執(zhí)朱子以病安溪,或則信安溪而疑朱子”(2)陶成:《四書解義》序,[清]李光地撰、陳祖武點校:《榕村全書》第3冊,福州:福建人民出版社,2013年,第9頁。以下《榕村全書》相關(guān)引文均出自此版本。,這不唯影響到對李光地學(xué)術(shù)性質(zhì)的定位,同時亦無益于我們理解清初朱子學(xué)的演進和樣態(tài)。職是之故,本文通過由李光地晚年傾力撰述的《大學(xué)古本說》切入到對這一肯綮問題的探究,希冀為學(xué)術(shù)史上這一公案的解決提供一個可資借鑒的視角。

一、以古本《大學(xué)》為是

在“四書”中,《大學(xué)》所引起的紛爭是其它三書所無法比擬的。臺灣學(xué)者李紀(jì)祥曾指出:“《大學(xué)》所遺留之問題有三:(1)《大學(xué)》之作者與成書年代。(2)《大學(xué)》之名義與音義。(3)《大學(xué)》之錯簡。”(3)李紀(jì)祥:《兩宋以來〈大學(xué)〉改本之研究》,臺北:臺灣學(xué)生書局,1988年,第1頁。僅從版本的角度而言,關(guān)于《大學(xué)》的改本就達(dá)46種。(4)同上,第355頁。在這眾多版本中,尤以朱子改本和陽明所推崇的古本影響最大,學(xué)者或擇從其一,或另作改本,除此之外,別無選擇。李光地在此問題上所表達(dá)的立場是尊崇古本。他說:

《大學(xué)》舊本,自二程子各有更定,朱子因之又加密焉,訂為今本。然五百年來,不獨持異議者不允,自金華諸子,元葉丞相,明方學(xué)士,以至蔡虛齋、林次崖數(shù)公,皆恪守朱學(xué),而群疑朋興,遞有竄動……地讀朱子之書垂五十年……獨于此書,亦牽勉應(yīng)和焉,而非所謂心通而默契者。間考鄭氏注本,尋逐經(jīng)意,竊疑舊貫之仍,文從理得,況知本,誠身二義,尤為作《大學(xué)》者樞要所存,似不應(yīng)使溷于眾目中,而致為陸、王之徒者,得以攘袂扼臂,自托于據(jù)經(jīng)詰傳,以售其私也。(5)[清]李光地撰、陳祖武點校:《大學(xué)古本說》舊序,《榕村全書》第3冊,第18頁。

在李光地看來,朱子的《大學(xué)》改本自其問世以后,雖稱雄科場,但并不能俘獲所有學(xué)者之心,依然非議不斷,不時被新出現(xiàn)的版本挑戰(zhàn)。李光地顯然屬于挑戰(zhàn)派,于是書存疑之處甚多,如朱子改本并未實現(xiàn)義理的自洽,未能將“知本”“誠身”在《大學(xué)》學(xué)術(shù)體系中的重要性凸顯出來等;而古本《大學(xué)》文理順當(dāng),無可疑者,因此必須以古本為是。可見,李光地是依循思想主導(dǎo)文本的原則來反對朱子的改本。那是否可以據(jù)此推斷出他就認(rèn)可陽明呢?李光地說:

余姚王氏古本之復(fù),其號則善,而說義乖異,曾不如守舊者之安……朱子亦既言之,而不能無疑于離合整散之間,是以有所更緝。今但不區(qū)經(jīng)傳,通貫讀之,則舊本完成,無所謂缺亂者。(6)[清]李光地撰、陳祖武點校:《大學(xué)古本私記序》,《榕村全書》第8冊,第263-264頁。

很明顯,李光地只是贊賞陽明推崇古本之舉,對其釋經(jīng)則評價甚低。為了“正經(jīng)”,李光地認(rèn)為必須從兩方面努力,一是遵照古本《大學(xué)》,二是重釋經(jīng)文。基于此,他將《大學(xué)》劃分為六章:

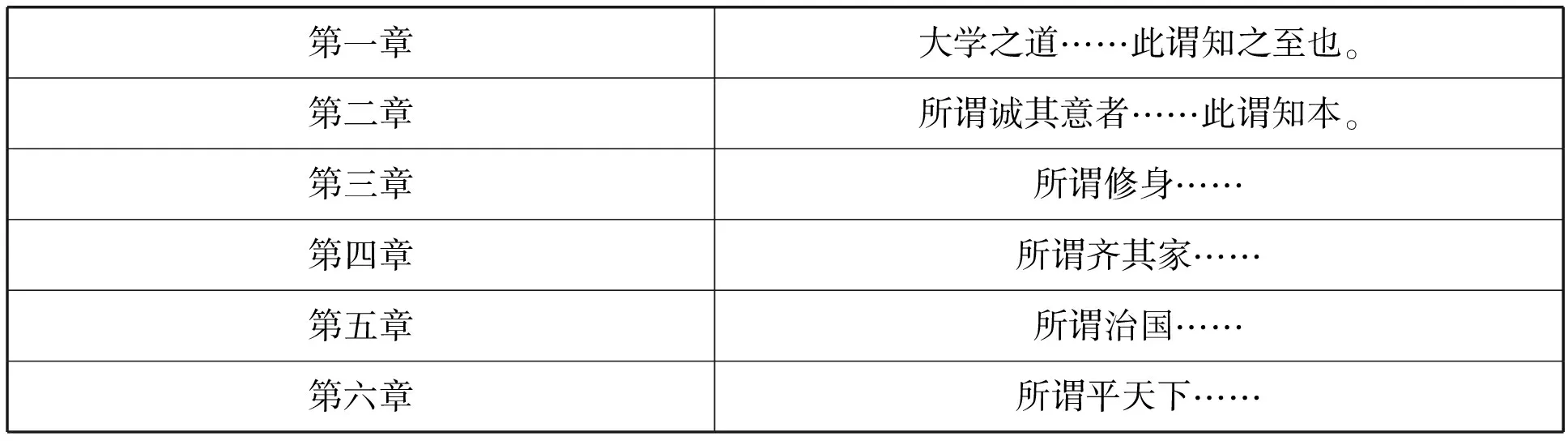

第一章大學(xué)之道……此謂知之至也。第二章所謂誠其意者……此謂知本。第三章所謂修身……第四章所謂齊其家……第五章所謂治國……第六章所謂平天下……

鄭玄并未對《大學(xué)》進行分章,孔穎達(dá)則將《大學(xué)》分為三大段,后世學(xué)者則有六章、七章、十一章、十三章的劃分。我們知道,朱子是十一章(經(jīng)一傳十)的代表者,而李光地的六章之分與朱子的不同在于:一是不分經(jīng)傳;二是去掉格物補傳;三是不調(diào)整“此謂知至,此謂知之至也”的順序,仍將其列于第一章之內(nèi);四是凸顯 “誠意”“知本”在《大學(xué)》文本的地位。李光地自認(rèn)為他的這一主張才是《大學(xué)》面貌的真實反映,更加符合《大學(xué)》的脈絡(luò)結(jié)構(gòu),比朱子的改本更符合原始儒學(xué)的宗旨。可見,以李光地為代表的清初學(xué)者確實依循著“脫宋明儒羈勒,直接反求之于古經(jīng)”(7)梁啟超:《清代學(xué)術(shù)概論》,上海:上海古籍出版社,2005年,第3頁。的思路來選取《大學(xué)》文本。

而就“大學(xué)”之音讀和釋義來講,李光地亦給予自己獨到的理解:

《大學(xué)》,大應(yīng)讀為太,小學(xué),小應(yīng)讀為少。《周禮》小宗伯、小司馬之類,人皆知讀為少,卻不知讀大宗伯、大司馬等為太。冡宰一稱太宰,以冡即太也,甚且有稱為“大冡宰”者,益可笑。(8)[清]李光地撰、陳祖武點校:《榕村語錄》卷14,《榕村全書》第5冊,第353-354頁。

就“大學(xué)”之“大”的讀音來講,它不僅是音讀的問題,更重要的是關(guān)涉到對《大學(xué)》性質(zhì)的認(rèn)定。在《大學(xué)》詮釋史上,“大”的讀音主要有“泰”(如鄭玄)、“如”(如朱子)等。李光地認(rèn)為應(yīng)該采納鄭玄之說,將其讀為“太”,與之相應(yīng),大學(xué)也就是太學(xué)之義,其學(xué)理依據(jù)是《周禮》中“小”與“少”對應(yīng)、“大”與“太”對應(yīng)的記載。以此為據(jù),他否定了朱子關(guān)于古代學(xué)制的主張:

朱子謂:“古者八歲而入小學(xué)。”遍檢經(jīng)書無此語,惟《白虎通》中有之。據(jù)《禮記》所言,入小學(xué)年數(shù)參差不等。恐少小就學(xué),須就各人資稟以為遲早,《白虎通》之說未足為據(jù)。(9)[清]李光地撰、陳祖武點校:《榕村語錄》卷1,《榕村全書》第5冊,第15頁。

古人對小學(xué)、大學(xué)的入學(xué)年齡,眾說紛紜,不一而足。例如,《尚書大傳》規(guī)定13歲入小學(xué)、20歲入大學(xué),《賈子新書》是9歲入小學(xué)、15歲入大學(xué),《大戴記》《白虎通》以及朱子則是8歲入小學(xué)、15歲入大學(xué)。李光地認(rèn)為,朱子所依據(jù)的《白虎通》的觀點是考之無據(jù)的,應(yīng)該以《禮記》的觀點為準(zhǔn),那就是入學(xué)年齡不能有定數(shù),而是應(yīng)該根據(jù)資質(zhì)的不同來定。李光地的這一看法從考據(jù)學(xué)的角度全面否定了朱子的訓(xùn)詁及觀點。他進一步分析到:

今人動言,小學(xué)只習(xí)禮、樂、射、御、書、數(shù),到入大學(xué),便專講心性。從來無此說。不想灑掃、應(yīng)對、進退之節(jié),禮、樂、射、御、書、數(shù)之文,“節(jié)”、“文”二字作何解?節(jié)是童子不知登降周旋所以然之故,但習(xí)其節(jié)目;文是童子不知禮、樂、射、御、書、數(shù)所以然之理,但誦其文詞。到后來成人時,便已熟慣而知其用,日用而益明,精義入神,下學(xué)上達(dá),不離乎此。非大學(xué)后便不提起六藝之事也。(10)[清]李光地撰、陳祖武點校:《榕村語錄》卷1,《榕村全書》第5冊,第15-16頁。

這明顯是針對朱子的“小子之學(xué),灑掃應(yīng)對進退之節(jié),詩書禮樂射御書數(shù)之文是也;大人之學(xué),窮理修身齊家治國平天下之道是也”(11)[宋]朱熹撰、朱杰人等編:《經(jīng)筵講義》,《朱子全書》第20冊,上海:上海古籍出版社,合肥:安徽教育出版社,2002年,第691頁。以下《朱子全書》相關(guān)引文均出自此版本。而言的。朱子對小學(xué)和大學(xué)進行了內(nèi)容和功能的區(qū)分。李光地認(rèn)為朱子的這一劃分過于強調(diào)兩者之分、之別,沒有注意到六藝之學(xué)是貫徹始終的,小學(xué)階段是對其的熟知,大學(xué)階段則是對其的應(yīng)用。顯然,李光地這是對朱子的錯解。朱子并沒有割裂小學(xué)和大學(xué),他曾明確指出:

學(xué)之大小,固有不同,然其為道則一而已。是以方其幼也,不習(xí)之于小學(xué),則無以收其放心,養(yǎng)其德性,而為大學(xué)之基本。及其長也,不進之于大學(xué),則無以察夫義理,措諸事業(yè),而收小學(xué)之成功。(12)[宋]朱熹撰、朱杰人等編:《大學(xué)或問》(上),《朱子全書》第6冊,第505頁。

這段話的基調(diào)是:小學(xué)與大學(xué)之間沒有不可逾越的鴻溝,只是為學(xué)的先后順序不同,小學(xué)是大學(xué)的基礎(chǔ),大學(xué)是小學(xué)的效驗,兩者是前提與結(jié)果的關(guān)系,互為一體,不可或缺。

要之,從李光地對《大學(xué)》所涉爭議的回應(yīng)來看,他不可避免地受到清初“正經(jīng)”思潮的影響,從疑經(jīng)入手,開始對《大學(xué)》進行基礎(chǔ)性的校勘,以期為義理的闡釋提供一個確信的文本。

二、格物以“知本”為宗

眾所周知,自朱子提出“格物”缺傳這一問題后,雖異見紛呈,但“格物”缺傳為多數(shù)學(xué)者所接受,“不能說《大學(xué)》定無闕文”(15)陳來:《朱子哲學(xué)研究》,上海:華東師范大學(xué)出版社,2000年,第282頁。。所不同的是從《大學(xué)》文內(nèi)尋找釋文,還是像朱子一樣從文外另補釋文。李光地顯然屬于前者,他明確主張“補之于經(jīng)文之外,不如求之于經(jīng)文之中”(16)[清]李光地撰、陳祖武點校:《大學(xué)古本說》,《榕村全書》第3冊,第35頁。,也就是說,格物根本不缺傳,若格物缺傳,則誠意、正心等皆須補傳,它的傳存于經(jīng)文中,因此朱子補格物傳完全是畫蛇添足之舉。李光地此舉自然是其推崇古本《大學(xué)》的邏輯必然。據(jù)實而論,無論我們是否承認(rèn)朱子格物補傳的合理性,朱子此舉需要在這樣的意義上給予承認(rèn),那就是他“不是著眼于典籍的一般整理,而是適應(yīng)于進一步闡發(fā)理學(xué)方法論與修養(yǎng)論的需要。而整個章句也是為擴大理學(xué)思潮的影響提供了一個更為完善的哲學(xué)教本”(17)陳來:《朱子哲學(xué)研究》,第283頁。。

李光地雖然否認(rèn)朱子格物補傳的合理性,但并不完全抹殺朱子對“格物”解釋的恰當(dāng)性。他曾說:“格物之說,鄭康成是一說,司馬溫公是一說,程朱是一說,王陽明又是一說。自然是程朱說得確實。”(18)[清]李光地撰、陳祖武點校:《榕村語錄》卷1,《榕村全書》第5冊,第20頁。這并不是說李光地就完全服膺朱子對“格物”的解釋。就“格物”的釋文來講,朱子是另作格物補傳,而李光地則是著意從經(jīng)文內(nèi)尋找釋文,即“物有本末,事有終始,知所先后,則近道矣”。(19)同上,第5頁。李光地認(rèn)為他所尋找的這一釋文較之朱子之補傳更為合理:

《章句》“表里精粗”四字,似不如“本末”、“終始”之謂親切。然精即本,粗即末,表即終,里即始也。《大學(xué)》除此處,別無“物”字,而道理又極完全。以此詮格物之義,則程朱之意益明,而古注、涑水、姚江之說皆絀也。(20)同上,第19頁。

李光地認(rèn)為,他所主張的“格物”釋文不僅可以涵括朱注,也可以發(fā)明朱注,尤其是可以實現(xiàn)《大學(xué)》義理的自足、自洽。可見,李光地是本著“以經(jīng)證經(jīng)”的方式來申述其“格物”主張的。他進一步解釋到:

《大學(xué)》古文曰“物有本末”,即物也;“知所先后”,即格也;“壹是皆以修身為本,本亂而末治者,否矣”,即物有本末也;“此謂知本,此謂知之至也”,即知所先后,物格而后知至也。象山陸氏,引“物有本末”至“致知格物”為一意,以證為學(xué)講明先于踐履之事,其指固如此。陸譚經(jīng),誠非朱倫,獨此一義,愚竊以為甚精。(21)[清]李光地撰、陳祖武點校:《書韓子原道后》,《榕村全書》第9冊,第28頁。

眾所周知,朱子將“格物”解釋為“窮理”。義理雖精,但李光地認(rèn)為若“施之《大學(xué)》,則文意猶隔”(22)[清]李光地撰、陳祖武點校:《通書篇》,《榕村全書》第8冊,第173頁。,故而他轉(zhuǎn)向支持陸九淵的“格物”之說,認(rèn)為“陸子之意,蓋以物有本末,知所先后,連格物致知以成文,其于古人之旨既合,而警學(xué)之理,尤極深切,視之諸家,似乎最優(yōu),未可以平日議論異于朱子而忽之也”(23)同上,第173頁。。這就是說,李光地肯定陸九淵將此釋文與“格物”相關(guān)聯(lián),并在其基礎(chǔ)上進一步析而論之:用“知所先后”解釋“格”,用“物有本末”解釋“物”,而“物”所涵具之本末、始終便是“物”之理;此“理”探究清楚明白,便是“格”,便是“知所先后”;進一步往下推,“知所先后”就是“知本”,故而最后李光地主張“《大學(xué)》所謂格物者,知本而已”(24)同上,第173頁。。我們要追問的是,這里的本末指謂何如?李光地解釋到:

蓋家國天下,末也; 身者本也。天子有天下,等而下之,雖庶人亦有家,本亂則末亂,厚者薄則無所不薄也。能知乎此之謂知本,能知乎此之謂知之至也。(25)[清]李光地撰、陳祖武點校:《大學(xué)篇》,《榕村全書》第8冊,第145頁。

(2)評估單元的開發(fā)背景分析。對開發(fā)歷程的了解與把握,采油廠具有相當(dāng)大的優(yōu)勢。一個評估單元往往具有較長的開發(fā)歷程,對這個歷程各階段及其變化的了解程度有助于SEC儲量評估的準(zhǔn)確性。如某評估單元就是一個典型例子(見圖3),單元整個開發(fā)歷程劃分為五個階段,每個階段及其轉(zhuǎn)換期的評估參數(shù)選取存在較大差異。

李光地給予“本末”別樣的解釋,主張身是本,家、國、天下是末,這實際上是遵循內(nèi)圣外王的模式來解讀的,將“修身”作為內(nèi)在的德性,將“齊家”“治國”“平天下”作為外在的事功。這與朱子以“明德”“新民”來說本末,雖所指向條目不同,但在根本旨趣上是一致的。

更進一步,以“知本”為宗旨,李光地對朱子“格物”說的方法和路徑亦無法認(rèn)同,并入木三分地批評到:

學(xué)問全要知本,知本之學(xué),所學(xué)皆歸于一本。格物之說,鄭康成是一說,司馬溫公是一說,程朱是一說,王陽明是一說。自然是程朱說得確實,但細(xì)思之,亦有未盡。如云格物也,不是物物都要格盡,也不是格一物便知天下之物。積累多時,自有貫通處……離了本便無末,但不可云“只要本不須末耳”。(26)[清]李光地撰、陳祖武點校:《大學(xué)篇》,《榕村全書》第8冊,第20-21頁。

李光地認(rèn)為,朱子對“格物”的訓(xùn)解雖優(yōu)于其它注解,但仍有未盡之處,這就是不知本,也就是陽明所說的無頭腦,致使學(xué)者茫茫蕩蕩、無所把捉。因此,“格物”必須以“知本”為前提,也就是“格物只是明個善,明善只是知個性”(27)[清]李光地撰、陳祖武點校:《鰲峰講義》,《榕村全書》第9冊,第49頁。。這一說法實際上在朱子那也有所體現(xiàn),不同的是,李光地完全消解了“格物”的知識性指向,將其向內(nèi)收縮。可見,李光地雖由陽明心學(xué)轉(zhuǎn)向朱子學(xué),但仍有陽明心學(xué)的成分和底色。

三、誠意為一篇之要

“誠意”同為朱子、陽明兩家所重視。朱子強調(diào) “誠其意者,自修之首也”(28)[宋]朱熹撰、金良年譯:《四書章句集注》,上海:上海古籍出版社,2007年,第10頁。,這里的“自修之首”主要是針對正心、修身、齊家、治國、平天下而言,并非全部在為學(xué)的意義上來講。(29)許家星:《經(jīng)學(xué)與實理:朱子四書學(xué)研究》,北京:中國社會科學(xué)出版社,2021年,第279頁。而王陽明主張“《大學(xué)》之要,誠意而已矣”(30)[明]王陽明撰、吳光等編:《大學(xué)古本序》,《王陽明全集》第1冊,上海:上海古籍出版社,1992年,第242頁。,將其視為《大學(xué)》整個工夫的核心與根基。在兩者之間,李光地更傾向于陽明的主張。他同樣主張“誠意為一篇之要”(31)[清]李光地撰、陳祖武點校:《大學(xué)古本說》,《榕村全書》第3冊,第27頁。,并對陽明此意給予高贊:“姚江之言曰:‘《大學(xué)》只是誠意,誠意之至,便是至善……愚謂王氏此言,雖曾、思復(fù)生,必有取焉。”(32)[清]李光地撰、陳祖武點校:《大學(xué)篇》,《榕村全書》第8冊,第144頁。而如此重要之范疇,李光地認(rèn)為“‘誠意’章,從朱子后總說不明白”(33)[清]李光地撰、陳祖武點校:《榕村語錄》卷1,《榕村全書》第5冊,第25頁。。這當(dāng)然也包含陽明本人在內(nèi),李光地認(rèn)為陽明雖高標(biāo)了“誠意”在《大學(xué)》中的地位,但在釋義上卻“不能發(fā)明此指,而多為溷亂”(34)[清]李光地撰、陳祖武點校:《大學(xué)篇》,《榕村全書》第8冊,第144頁。。何以先賢往圣不能盡揭“誠意”要旨呢?李光地分析到:

“誠意”章,歷來講者不明,其根便是失于以意為善惡之念。豈知是念也,非意也。意便是有個張主之名,故須貼好惡說,不可貼善惡說。好善惡惡,人之秉彝,致其知者固有,即未致其知者亦豈全無?(35)[清]李光地撰、陳祖武點校:《榕村語錄》卷1,《榕村全書》第5冊,第24頁。

國者天下之主,家者國之主,身者家之主,心者身之主,意者心之主,故曰主意。如船是心,意是舵工一般。“意”與“念”字、“思”字不同,“念”有善惡,“思”有邪正,“意”是立意要這樣。所以朱子說“意”字,從性善說來,意雖有為不善者,乃是輾轉(zhuǎn)歸到不善去,其初所發(fā),未有立意要做惡事者。故意,只好說好善惡惡而已。(36)同上,第26頁。

在李光地看來,以往學(xué)者之所以對“誠意”解釋不清,根本原因在于沒有厘清“意”與“念”的區(qū)別。(37)實際上,劉宗周早有類似看法:“今人鮮不以念為意者,道之所以常不明也。”([清]黃宗羲撰、沈芝盈點校:《蕺山學(xué)案》,《明儒學(xué)案》(修訂版)下冊,北京:中華書局,2008年,第1555頁。)這明顯是針對朱、王二人將“意”理解為“心之所發(fā)”的念慮而言的。光地認(rèn)為這是大錯特錯的,“意”是心之主,不是心之發(fā),心之主為志,是“好善惡惡”的意向,貞定“心”的方向,是純善無惡的,更是圣凡所同有的。而心之發(fā)為念慮、為欲望,是善惡混雜的,圣凡有別。從這一區(qū)分看,李光地實際上主要是從本源、本根上來理解“意”,是人的內(nèi)心所有的一種深層次意向,絕對不能從已發(fā)的作用角度來理解,故而他力主陽明后學(xué)王棟將意解釋為“主意”的主張。(38)王棟說:“自身之主宰而言, 謂之心, 自心之主宰而言謂之意。心則虛靈而善應(yīng), 意有定向而中涵。自心虛靈之中, 確然有主者, 名之曰意耳。”([清]黃宗羲撰、沈芝盈點校:《泰州學(xué)案》,《明儒學(xué)案》(修訂版)下冊,第732頁。)雖然李光地還沒有像劉宗周那樣,直接提出“意為心之所存”,但他們的取向是一致的,皆是將“意”向上提,從未發(fā)、本體的層面來理解“意”。實際上,李光地這一理解與朱子并不背觸。朱子不僅看到“意”在本體、本源層面的純善無惡,也注意到“意”在后天已發(fā)層面上的善惡混雜。因此,李光地指出“朱子說‘意’字,從性善說來”(39)[清]李光地撰、陳祖武點校:《榕村語錄》卷1,《榕村全書》第5冊,第26頁。。要之,從“意”的詮釋史來看,主要有“意志”和“意念”兩種詮釋進路,前者強調(diào)“意”的專一與定向,后者主張“意”的隨意和多變。(40)參見錢明:《儒家“意”范疇與陽明學(xué)的“主意”話語》,《中國哲學(xué)史》2005年第2期。李光地的解釋更多是從前者的角度來理解,主張“意”的“好善惡惡”的面向。可見,李光地的“主意”說雖然與朱子有相近之處,但更多的是與陽明心學(xué)的話語脈絡(luò)相一致。這就將李光地融攝朱、王之說的取向顯豁出來。

“誠意”當(dāng)中,雖然“意”為主語,但“誠”的釋義同樣不容忽視,因為“誠”既可從本體層面來理解,亦可從工夫?qū)用孀鹘忉專蓮木辰缃嵌葋碓徑猓×x不同,“誠意”的釋義亦大相徑庭。李光地分析到:

誠字有對妄說者,有對偽說者,有對虛說者,自己不好的念頭常起,以為不見之事何妨,此便不是真心為善,是妄也。本來不實在為善,卻遮遮掩掩,借以欺人,是偽也。起意本善,中間夾入亦可不必然的意思,則不能滿其初心之量矣,這是虛。章句卻用虛之一說,至下節(jié)揜著,方說到偽、妄。(41)[清]李光地撰、李玉昆點校:《大學(xué)》,《榕村語錄·榕村語錄續(xù)集》(上),北京:商務(wù)印書館,2019年,第17頁。這段引文在陳祖武點校版本的《榕村全書》中缺失,應(yīng)為遺漏。

這里,李光地認(rèn)為“誠”主要有三種對立面的指謂,即妄、偽和虛。妄是內(nèi)心邪惡,以不發(fā)用于事自欺;偽是內(nèi)心不善,而外在要偽裝成善;虛是有意為善,但善意不足。這三種說法該如何抉擇呢?李光地指出:

問:“誠意之義,有以真與妄對言,則如釋氏‘不起妄念’之說也。有以實與虛對言,則如朱子所謂‘實用其力,不可茍焉以自欺’之說也。有以誠與偽對者,則為己而不為人,對下文揜著之小人以為說也。此其說皆可通,而宜以何為正乎?”曰:“論首節(jié)之文意,則朱子盡之矣。雖然,彼二說者皆不可廢。蓋誠意之實用功處,只是徹底為善,以不欺其好善惡惡之初心。如《章句》、《或問》之所云者焉爾。然推其本,則是平時涵養(yǎng)本原,故所發(fā)者,好惡皆得其正,而有以為省察之地。究其流,則君子終身之學(xué),求以自慊而已。既不自欺,又豈有作偽欺人之弊哉?是故去其妄念者,主敬之事,誠意之原也。實用其力者,所知之切,誠意之功也。不揜著以徇人者,所發(fā)之真,誠意之效也。是三說者,相為首尾,本文之義固足以包之矣。”(42)[清]李光地撰、陳祖武點校:《大學(xué)古本說》,《榕村全書》第3冊,第35-36頁。

在“誠”所關(guān)涉的三義中,李光地采取折中的方法,既認(rèn)可朱子用“實”來解釋“誠”的觀點,也不排斥另外兩種說法。三者只是從不同的角度來揭示“誠意”的面向,“真”之說主要言及“誠意”的根本,“實”之說則主要指向“誠意”的工夫,“偽”之說主要面向“誠意”的效果,三者整全地構(gòu)成“誠意”的內(nèi)涵,由此可見李光地兼容并包的學(xué)術(shù)取向。

“誠意”與“格物”的關(guān)系同樣是朱子、王陽明分歧的焦點。雖然他們都將詮釋《大學(xué)》的重心落在“格物”和“誠意”兩節(jié),但不僅對兩者的釋義差異甚大,對兩者關(guān)系的界定亦有天壤之別。朱子認(rèn)為必須先有格物致知,才能保證“誠意”不會落空;陽明則主張必須將“誠意”放在第一位,用“誠意”來規(guī)范“格物”,使“格物”能夠在“誠意”的范導(dǎo)下展開,將“格物”完全向內(nèi)收縮,取消“格物”的客觀面向。而李光地在此問題上主張:“格物亦有夸多務(wù)博,狥外為名者,故須立誠意以格之,便是為己之學(xué)問。”(43)[清]李光地撰、陳祖武點校:《榕村續(xù)語錄》卷1,《榕村全書》第7冊,第12頁。這一說法明顯是因襲陽明的立場而來,與陽明之意并無二致。要之,從李光地對“誠意”的釋義及其與“格物”關(guān)系的界定來看,其對朱、王兩家學(xué)說并非是尊一辟一的,而是皆有所擇取和舍棄的。

四、李光地詮釋《大學(xué)》的學(xué)術(shù)特質(zhì)

皮錫瑞說:“經(jīng)學(xué)自兩漢后,越千余年,至國朝而復(fù)盛。”(44)[清]皮錫瑞撰、周予同注釋:《經(jīng)學(xué)歷史》,北京:中華書局,2004年,第214頁。這就是說,清初是經(jīng)學(xué)全面復(fù)興的時代,置于這樣的學(xué)術(shù)背景下,李光地的《大學(xué)》詮釋相應(yīng)地蘊含兩方面的學(xué)術(shù)特質(zhì)。

(一)融貫漢宋

清儒紀(jì)昀在描述經(jīng)學(xué)史時曾卓有見地指出:“要其歸宿,則不過漢學(xué)、宋學(xué)兩家互為勝負(fù)。”(45)[清]紀(jì)昀:《經(jīng)部總敘》,《四庫全書總目提要》第1冊,石家莊:河北人民出版社,2000年,第49頁。這就是說,欲從事經(jīng)學(xué)研究,漢、宋學(xué)之間如何擇取就成為學(xué)者必須回應(yīng)的話題。落實到李光地身上,他顯然依循的是“漢、宋兼采”的治學(xué)路徑。他一改以往學(xué)者輕視漢儒的風(fēng)氣,明確指出“蔑訓(xùn)詁者無師”(46)[清]李光地撰、陳祖武點校:《榕村全集》卷1,《榕村全書》第8冊,第21頁。,并進一步道出漢儒的可貴之處在于:

漢儒自不及朱子。至制度名物,到底漢去三代未遠(yuǎn),秦所澌滅不盡,尚有當(dāng)時見行的。即已不存者,猶可因所存者推想而筆之,畢竟還有些實事。不似后來禮壞樂崩,全無形似,學(xué)者各以其意杜撰,都是空言。此漢儒所以可貴。(47)[清]李光地撰、陳祖武點校:《榕村語錄》卷19,《榕村全書》第6冊,第120頁。

在李光地看來,漢儒雖然在義理詮釋上無法與朱子相提并論,但因其在時間上靠近三代,故而其在名物制度上的考證仍多有可取之處,這是朱子所不能及的。李光地對漢儒的肯定,隱含了他對訓(xùn)詁考證的不棄,表明他欲通過考證訓(xùn)詁為諸多爭論不休的思想問題尋求一個可以最后判斷的“最高法庭”(48)王汎森:《晚明清初思想十論》(增訂版),北京:北京師范大學(xué)出版社,2020年,第3頁。。因而,他在詮解《大學(xué)》時并非只是單純的義理闡發(fā),而是多有對名物制度的考證,即“詁經(jīng)兼取漢、唐之說”(49)[清]紀(jì)昀:《榕村語錄》提要,《四庫全書總目提要》第3冊,第2414頁。,《清儒學(xué)案》就贊其“融貫漢宋,兼收并采,不病異同”(50)徐世昌等編纂,沈芝盈、梁運華點校:《安溪學(xué)案》(上),《清儒學(xué)案》第2冊,北京:中華書局,2008年,第1533頁。。這表明李光地融入和迎合清初所興起的“漢宋兼采”(51)皮錫瑞指出:“國初諸儒治經(jīng),取漢、唐注疏及宋、元、明人之說,擇善而從。由后人論之,為漢、宋兼采一派。”([清]皮錫瑞撰、周予同注釋:《經(jīng)學(xué)歷史》,第222頁。)的學(xué)術(shù)思潮之中,成為既受時代陶鑄而又陶鑄時代的學(xué)者。

(二)兼采朱、王

梁啟超指出:“有清一代學(xué)術(shù),初期為程朱、陸王之爭。”(52)梁啟超:《中國近三百年學(xué)術(shù)史》,北京:商務(wù)印書館,2011年,第132頁。此言不虛,聚焦到《大學(xué)》詮釋上尤為明顯,緣由就在于“其(王陽明)與朱子抵牾處,總在《大學(xué)》一書”(53)[清]黃宗羲撰、沈芝盈點校:《師說》,《明儒學(xué)案》(修訂版)上冊,第7頁。。眾所周知,李光地的學(xué)術(shù)旨趣是早年信奉陽明心學(xué),后轉(zhuǎn)宗朱子學(xué)。正是這種復(fù)雜的學(xué)術(shù)處境,使其對陽明心學(xué)并未完全拋棄,而對待朱子學(xué)也無信徒式的狂熱。這種游走之態(tài),使其在詮釋《大學(xué)》時沒有取一廢一,而是秉著 “解經(jīng)在道理上明白融會”(54)同上,第7頁。的態(tài)度,對朱、王兩家有所擇取亦有所廢棄。他更是援引朱子之例為自己開脫:“朱子于《四書注》,至垂絕猶改,可見他亦不以自己所見為一定不移,何況于人!”(55)[清]李光地撰、陳祖武點校:《榕村語錄》卷17,《榕村全書》第6冊,第65頁。以此為據(jù),他的《大學(xué)》詮釋奉行“象山之說也,與程、朱之說相助,則《大學(xué)》之教明矣”(56)[清]李光地撰、陳祖武點校:《榕村全集》卷1,《榕村全書》第8冊,第19頁。的原則,“不拘墟于門戶之見……酌采陸、王之義”(57)[清]紀(jì)昀總纂:《榕村語錄》提要,《四庫全書總目提要》第3冊,第2414頁。,截兩家之長以相互資證,以求義理上的最優(yōu)。可見,李光地治經(jīng)于朱、王兩家各有所取,即使在其學(xué)術(shù)旨趣轉(zhuǎn)向朱子學(xué)之后,仍然難以割舍對陽明心學(xué)的偏好,解經(jīng)、注經(jīng)都自覺不自覺地透顯著陽明心學(xué)的影子,與好友“湯潛蓭亦向姚江,張武承烈全主紫陽”(58)[清]李光地撰、陳祖武點校:《榕村續(xù)語錄》卷9,《榕村全書》第7冊,第100頁。的學(xué)術(shù)取向形成鮮明的對比。

五、結(jié) 語

作為清初廟堂理學(xué)的典范人物,李光地最受詬病的除了“三案”外(59)全祖望指出,李光地“初年則賣友,中年則奪情,暮年則居然以外婦之子來歸”。([清]全祖望撰、朱鑄禹匯校:《答諸生問榕村學(xué)術(shù)帖子》,《全祖望集匯校集注》,上海:上海古籍出版社,2000年,第1698頁。),其學(xué)術(shù)性質(zhì)亦多遭非議。一是主張其學(xué)宗朱子。如《清儒學(xué)案》主張其“以朱子為依歸”(60)徐世昌等編纂,沈芝盈、梁運華點校:《安溪學(xué)案》(上),《清儒學(xué)案》第2冊,第1531頁。,侯外廬亦指出其“學(xué)宗程、朱”(61)侯外廬等主編:《宋明理學(xué)史》下冊,北京:人民出版社,1997年,第991頁。。二是認(rèn)為其學(xué)術(shù)有早期游移于程朱、陸王,后期全然轉(zhuǎn)向朱子的變化。如陳祖武指出,李光地的學(xué)術(shù)“一改先前在程朱、陸王間的徘徊,向朱學(xué)一邊倒”(62)陳祖武:《清儒學(xué)術(shù)拾零》,北京:故宮出版社,2012年,第164頁。;臺灣學(xué)者張麗珠亦認(rèn)為“五十歲以前還游移在程朱、陸王間的李光地,在因王學(xué)色彩失去了翰林院掌院學(xué)士一職以后,為迎合上意遂翻然投入朱學(xué)陣營”(63)張麗珠:《清代新義理學(xué):傳統(tǒng)與現(xiàn)代的交會》,臺北:里仁書局,2003年,第58頁。,否定其始終尊尚朱子的說法。三是主張其學(xué)術(shù)兼采程朱、陸王。如許蘇民指出:“李光地既揚棄了陸王心學(xué),也揚棄了程朱理學(xué),從而形成了他的兼采程朱陸王、別具特色的理學(xué)思想體系。”(64)許蘇民:《李光地傳論》,廈門:廈門大學(xué)出版社,1992年,第134頁。四是主張其尊崇朱子完全是一種政治投機,而非真心服膺。如梁啟超主張,“安溪李晉卿(光地)善伺人主意,以程朱道統(tǒng)自任”(65)梁啟超:《近代學(xué)風(fēng)之地理的分布》,《清華學(xué)報》自然科學(xué)版1924年第1期,第34頁。;陳祖武也主張“他(光地)尊崇朱子學(xué)的學(xué)術(shù)宗尚的確立,并不是建立于踏實而嚴(yán)密的學(xué)術(shù)研究基礎(chǔ)之上的。相反,以帝王好尚、政治得失為轉(zhuǎn)移依據(jù)的投機色彩則十分濃厚。”(66)陳祖武:《清儒學(xué)術(shù)拾零》,第165頁。

以上四種說法雖各有理據(jù),但陳祖武、張麗珠等的觀點提醒我們,必須采用動態(tài)的視野考察李光地與朱子學(xué)的關(guān)系。眾所周知,李光地早年確實對陽明心學(xué)鐘情有加,被視為陽明學(xué)者而遭受批判甚至被罷官去職,后則轉(zhuǎn)向朱子學(xué),但他這種轉(zhuǎn)向并非是完全的泥守,而是秉持“發(fā)明道理,不為人也”(67)[清]李光地撰、陳祖武點校:《榕村語錄》卷17,《榕村全書》第6冊,第65頁。的釋經(jīng)原則,對朱子學(xué)當(dāng)批則批、當(dāng)補則補,顯豁出其尊朱而不述朱的學(xué)術(shù)態(tài)度。這恰恰是其晚年所著《大學(xué)古本說》折射出的學(xué)術(shù)取向,可視為其晚年學(xué)術(shù)定論。這有力地反駁了那種主張李光地解經(jīng)是“惟視人主之意為轉(zhuǎn)移”(68)張舜徽:《張舜徽集:清人文集別錄》,武漢:華中師范大學(xué)出版社,2004年,第79頁。的觀點。李光地的《大學(xué)古本說》成于1716年,乃是其去世前兩年所作,此時康熙皇帝早已將朱子學(xué)定為國是。若依前見,則李光地必不可能做出《大學(xué)古本說》,因為此作多處與朱子觀點相悖,與康熙皇帝尊奉朱子之意更是不同。因此,將李光地注經(jīng)看作是逢迎上意之作,實屬是對他的誤解。更進一步,通過這一個案,也佐證了四庫館臣的“雖與程、朱二家頗有出入,而理足相明,有異同而無背觸”(69)[清]紀(jì)昀總纂:《周易觀彖》提要,《四庫全書總目提要》第1冊,第159-160頁。觀察的準(zhǔn)確性。