家庭式托育服務供給:特點、困境與出路*

——基于廣州市F品牌托育園的調查

提供多種形式的嬰幼兒照護服務是緩解我國“托育難”問題的主要思路,其中發展以社區為服務半徑的托育服務供給符合群眾就近托育、低成本托育等的要求,也符合《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》確立的“幼有所育”方向。作為社區托育服務的一部分,家庭托育服務(又稱兒童之家、鄰居護理園、社區互助托兒所等)是指在住宅樓中照顧較少數量兒童的托育服務,其中住宅樓既可以是自住房,也可以是租賃場所。我國法律規定,家庭住宅不能作為經營場所。因此,實踐中我國的家庭托育服務只能以“類家庭托育服務”的方式存在,本文稱之為“家庭式托育服務”。廣東省廣州市某F品牌家庭式托育園(以下簡稱“F托育園”)是近年來我國少有的以家庭式托育服務為主題的連鎖企業,與發達國家的家庭托育服務模式不同,為研究中國家庭式托育服務發展提供了難得的觀察窗口。

一、問題的提出:家庭托育服務的供給選擇

2016年以來,隨著“全面二孩”政策的落地,我國托育服務發展不充分所帶來的“生育焦慮”現象備受關注,以多種形式補充托育服務供給勢在必行。學者劉中一最早提出了在我國發展家庭式托育服務的可行性,并從家庭育兒理想心理期望、家庭托育勞動力存量、靈活就業政策支持等方面進行了論證。楊琳琳回顧了70年來我國兒童照顧服務政策的變遷,指出當前建設適度普惠型的3周歲以下嬰幼兒照護服務體系需要對政府、家庭、社會和市場的責任進一步劃分,適當提高市場和社會的責任,使國家、家庭、社會與市場適度共擔嬰幼兒照護責任。但菲、矯佳凝從當前嬰幼兒家長對托育服務品質的需求出發,指出差異化需求下的家庭托育服務大有可為。還有一些學者通過介紹分析先進國家和地區在家庭托育服務方面的措施,嘗試為我國的家庭式托育服務提供借鑒。如范昕等對西方發達國家三種典型的托育服務治理模式(整合模式、分離模式、混合模式)進行了比較分析,秦旭芳等對經濟合作與發展組織國家近20年來在嬰幼兒服務領域實施的多元化托育服務供給進行了梳理,楊菊華和杜聲紅對日本、韓國、新加坡等國家早期教育的投入和質量控制變遷進行了研究。隨著我國部分地區對家庭式托育服務試點工作的持續推進,關于家庭式托育服務的地方案例研究逐漸增多。國家衛健委課題組基于北京市“民居園”的調研,從家庭式托育服務的房屋屬性出發提出了對住宅型托育服務進行精準管理的建議;潘鴻雁深入分析上海市社區托育服務試點工作的經驗與問題,提出了政府引導、分層次定價、統一監督標準的發展思路;石卷苗對浙江省社區托育機構發展進行了較大規模的采樣訪談,提出建設以社區綜合托育平臺為中心的支持體系。從現有研究來看,學者們對發展包括家庭式托育服務在內的社區托育服務體系均持正面態度,也普遍認為中國家庭式托育服務應走出有別于西方國家的不同道路,但這些研究大多從政府供給的視角出發,強調政府的引導和管控職責,對市場、社會和家庭供給的自主性問題關注較少,這或許與家庭式托育服務發展緩慢、可供研究對象數量不足有關。

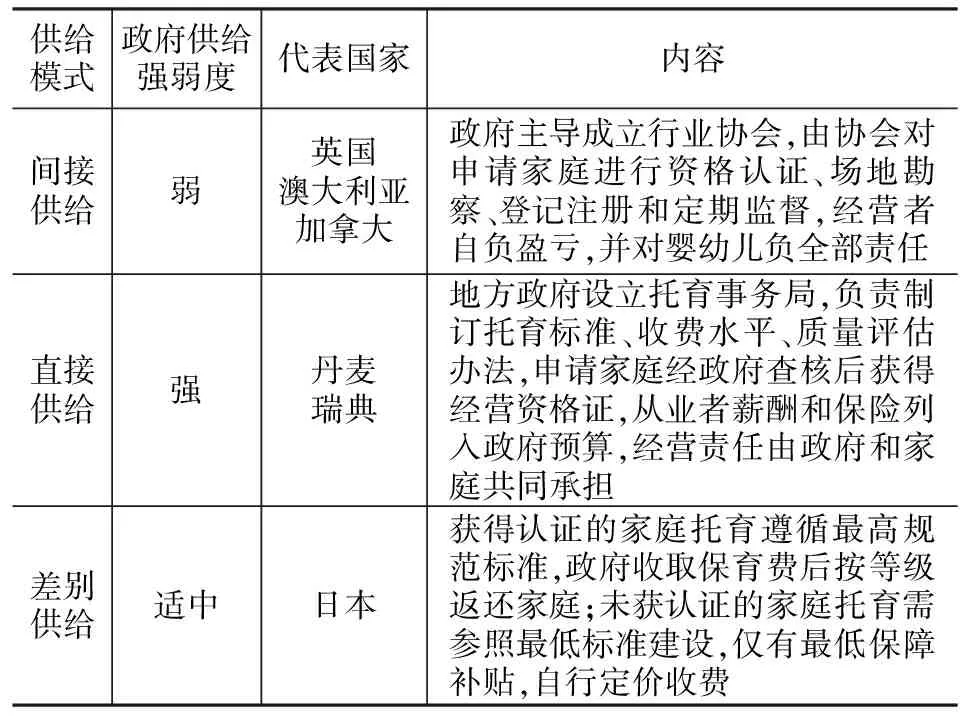

表1 發達國家政府參與家庭托育供給的模式比較

二、從私人自愿供給到自發供給:家庭式托育服務的變遷

1.私人自愿供給:F托育園的起點

F托育園創立初始也符合自愿供給的邏輯。在發展為家庭式托育服務前,F托育園是典型的家庭托育,即以自有住宅為托育點,逐漸發展為照看親戚與鄰居子女的小規模托育。F托育園最初由創始人L女士提供自有住房,身為母親的她既照護兒女,也義務幫助鄰居照看兒童。這表明F托育園最初屬于社區互助托育,其社會效用是滿足自身的育兒期待和完成熟人間的情感囑托。其間,L女士以自有資金對住宅進行適齡化改造,同時提高了照料的時長和強度以滿足小規模托育的需要,這實際上以家庭資本承擔了社區托育服務供給。彼時的托育園沒有參照市場價格計算服務費,僅收取基本伙食費,故仍屬于私人自愿供給的家庭托育。對于L女士來說,鄰居朋友的尊重和認同即為她自愿付出的社會效用,這也構成了托育園持續開辦的最初動因。

2.私人自發供給:F托育園的轉型

對于F托育園來說,一方面,高口碑與低門檻辦園為他們吸引來了越來越多的周邊家庭進入,托育服務的非排他性與收益不確定性同時引起了“搭便車”和“公地悲劇”的問題,家庭托育服務開始出現擁擠。在場地面積和服務人數的局限下,托育質量明顯下降,因照看不周而產生的摩擦、事故逐漸增多。隨著托育園的維系逐步變得困難,自愿供給的社會效用開始讓位于經營可持續的考慮。另一方面,社區家庭對F托育園的爆發式需求讓L女士及其家庭看到了創業的可能,F托育園在運行一年后進入收費階段,L女士與企業精英合伙人創立F托育園,并以“科技教育企業”的類型注冊,由此F托育園轉為加盟式連鎖托育企業。事實上,通過考察F托育園加盟者的背景就可以看出,創業者均具有較高的文化知識水平、一定的經濟基礎和職業抱負(見表2)。

表2 F托育園部分加盟園合伙人情況

F托育園從自愿供給服務轉向自發供給服務,體現在以下幾個方面:第一,確保營利成為托育園(加盟者)的主要目標。實踐中的托育園在資金投入與收費價格方面都經過周密的測算,并從新園的略有盈余過渡到穩定后高于托育行業的平均水平。第二,托育點覆蓋的消費群體有所擴張。托育兒童開始出現非本社區居民子女、跨街道家庭子女的情況,托育者與被托育者告別“熟人”關系,成為市場經濟中“陌生”的交易對象。第三,部分新加盟或自營托育點主要是精心選定和統一陳設后的商住公寓,不再是自有住宅。第四,經營風險在服務合同中被明確歸責。由于托育制度的完善和保險中介的參與,托育責任從完全由園方承擔轉變為園方、托育家庭、保險市場三方共同承擔。至此,F托育園保留了“家庭托育”的小(規模)、輕(輕資產)、親(師幼關系親密)等優勢,又體現了可持續、相對規范、權責明晰的機構托育特征,成為具有本土特色的“家庭式托育服務”。后來,F托育園走出廣州市,相繼在全國多個省市開辟加盟園,在這一過程中,其具有市場性質的私人自發供給方式始終沒有改變。

三、準公共物品特點:家庭式托育服務的形態

家庭托育服務在發達國家盡管也由私人參與供給,但政府的干預協同使得這類托育服務具有較強的普惠性質,不論是英國的“協會+家庭”模式,還是北歐國家的“政府直管”模式,甚至是日本的“差別管理”模式,都體現出普惠型公共物品的特點。中國的家庭式托育服務要在借鑒發達國家經驗的基礎上,尋求適應本土情況的生存之道,特別是要解決政府供給不足帶來的問題,勢必需要遵循準公共物品的供給邏輯。

1.價格機制下的強排他性

中國家庭式托育服務從私人自愿供給走向自發供給后,其托育服務已經從面向熟人轉變為面向陌生人,這就要求以一定的機制去識別和篩選消費人群,保證有限供給下的相對非競爭狀態。具體到F托育園,早期的消費人群都是身處相近生活圈的人,居住區域劃分是判斷是否擁有“托育俱樂部”身份的機制,而經歷擴張升級后的托育園,“能否負擔得起托育費用”這一價格機制成為家庭式托育服務人群的甄別方式。以廣州市為例,F托育園在2018年、2019年和2020年進行過3次價格的大幅調整,從最開始的生均約2500元/月上漲到后來的生均6000元/月,核心區(天河區、越秀區)普遍收費在7000元/月以上,而伙食費、外出活動費、保險費等需另行計算,若需要延長托育時間(工作日16點后),則需收取每小時30元或包月600元的加班費,總費用不僅遠超公辦幼兒園,也比多數民辦幼兒園要高。托育費用的上漲除起到覆蓋租金與人力薪酬支出的作用外,還維系了托育園“保證高質量托育”的最佳規模要求。筆者在訪談中發現,作為準公共物品的消費者,能夠承受托育價格的家庭普遍屬于價格不敏感人群,不斷上調的價格標準讓他們獲得了“與相似家庭共處”的機會。而面對仍然供不應求的市場,F托育園部分園區還實行了排隊輪候制,進一步增強了排他性。

2.園區擁擠點控制

相較于英國、澳大利亞、丹麥等國家那種數百平方米的獨棟住宅家庭托育,中國家庭式托育服務基本上分布在發達城市的高層樓宇內,托育點只能朝著微型化甚至是極微型化的方向發展,同時保育人員薪資較高。這些因素決定了每個托育園可容納的“俱樂部成員”人數十分有限,“擁擠點”很低。以F托育園為例,首個園區位于廣州市核心商業區珠江新城某小區的高層房屋內,建筑面積為102平方米,套內面積為73平方米,扣除廚房、衛生間等必要的空間,實際上可供幼兒活動的場所約為50平方米,人均活動面積不足10平方米。隨著新增嬰幼兒的加入,托育照護不周、兒童活動空間不足、師幼互動率下降等“擁擠”狀況出現,教師與家長對托育人數過多均產生不滿,最終促使F托育園制訂了關于園區最大承載人數限制的規定(見表3)。這一規定在后來所有新園區中得到普及。

表3 F托育園在廣州市部分門店的容量與對應規模控制

3.自建標準規范

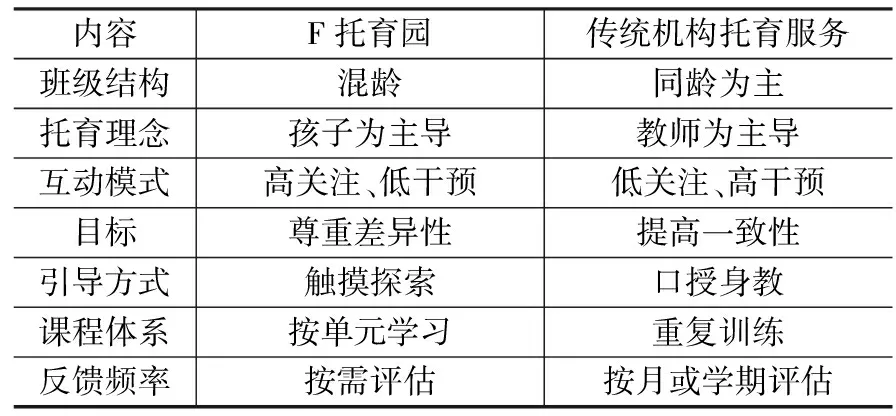

表4自建標準下家庭式托育服務與傳統機構托育服務比較

四、供給可持續:家庭式托育服務的困局

1.注冊登記合規困境

以F托育園為例,在廣東省的14個園區中,有5個以“教育科技”注冊了工商營業執照,4個以“嬰幼兒照護服務”類型注冊,2個為掛靠登記,余下3個因住所不符合當地規定無法注冊;廣州市的園區采取的是1家總部注冊為“教育服務”、其余所有園區掛靠總部的方式;深圳、青島等地允許以住宅地址直接注冊為“托育服務有限公司”;重慶、梧州等地的園區登記為“教育培訓機構”;沈陽、煙臺兩地無法注冊。還有一個園區通過將場地由住宅用途改為商業用途(“住改商”)最終獲得批準。準入難已經成為目前F托育園發展過程中最為棘手的問題。

2.安全規范困境

3.教師建設發展困境

4.外部負效應困境

五、合作供給:家庭式托育服務的出路

發達國家政府的供給參與使得家庭托育多數具有非營利或半營利特征,而在當前我國政策規定和托育成本的雙重約束下,短期內這類家庭托育難以出現。以F托育園為代表的“家庭式托育”嘗試以私人供給替代政府供給,通過自建標準和商業運營,在吸收家庭托育“小、近、靈”的優點上,補齊傳統家庭托育的托育質量短板,其優勢已經獲得消費者認可。但作為近乎完全私人供給的準公共物品,家庭式托育對消費者范圍的限制與收益私人化導致其受益群體不廣、營利屬性明顯,背離了普惠托育的方向,不但未解決“托育難”的問題,反而有可能加重“托育貴”的趨勢。俱樂部物品理論認為,一旦私人供給不能滿足消費者的意愿,可以通過兩種路徑解決:一是消費者自由流動,即用腳投票,重新尋找新的組織;二是合作供給,即政府、社會等多元力量進場,從外部對私人供給進行糾偏和補充。在托育市場存在明顯供給不足的狀況下,我國宜加強合作供給特別是提高政府參與供給的水平,確保家庭式托育服務向普惠與可持續方向發展。

1.明確私人供給托育服務的合法地位

2.轉向普惠性質的私人有償供給

3.加強托育服務規范的政策供給

對于托育服務來說,政策供給的最低目標是保證托育服務安全,最高目標是實現科學化托育服務。從安全角度來說,家庭式托育服務的特性決定了其無法套用現有對機構托育服務的檢查標準。從調研情況看,家庭式托育服務經營者所反映的消防條件不合格、保健人員數量不達標、專職安全員缺失、家庭式廚房無法取得餐飲許可證等具體問題,都是已有政策不適應新事物的表現。從科學角度來說,過去對0—3周歲兒童以日常起居飲食為主的托育理念已經不符合現代教育的發展趨勢,早期教育要求對嬰幼兒的認知與行為習慣進行積極干預,而目前我國的托育服務質量標準還沒有跟上這一變化。發達國家對此的解決辦法主要有兩種:一是交由行業協會制訂參考性的家庭托育服務規范,各托育點在體系基礎上適度調整;二是由政府提出強制性的最低托育服務標準,對不達標的家庭托育點進行“一刀切”。我國托育服務社會供給意愿不強、政府供給不足,導致出現如F托育園這樣以私人供給方式建設的現象,市場雖然認可家庭式托育服務,但隨意性強、執行力不可控,對于家庭式托育服務發展來說并非長久之計。唯有從政策層面劃定家庭式托育服務的最低要求,樹立家庭式托育服務的最高目標,才能推動家庭式托育服務走上良性、穩定的發展之路。

4.創造社會協同供給的環境

家庭式托育服務深度嵌入城市社區,在解決居民托育需求的時候也產生了許多外部負效應,影響了家庭式托育服務的持續存在。為創造支持家庭式托育服務發展的社會(社區)環境,一些措施值得考慮:以優惠措施鼓勵有條件的社區或新建社區預置家庭式托育服務場所,合理規劃場地選址;通過居民議事會、社區論壇等形式就家庭式托育服務的進駐和管理進行民主協商,明確街道、居委會、物業、居民的責任,制定辦托社區公約;支持受益居民與受損居民進行平等對話;由私人部門承擔外部負效應的成本,如公共設施占用費、安保費、噪聲控制設備購買等;組建多方聯合監督小組,定期對本社區家庭式托育點進行安全排查,結果在社區中公示;鼓勵托育園參與社區公共服務,增強園區與社區的互動。