“美麗心靈”如何可能

朱生堅

約翰·納什(John Nash,1928-2015)

朗·霍華德(Ron Howard)導演的電影《美麗心靈》(A Beautiful Mind)讓很多人第一次知道約翰·納什(納什I),看到一個數學家的心靈歷程。在此之前,一九九八年,西爾維婭·娜薩(Sylvia Nasar)出版的同名傳記《美麗心靈:納什傳》,讓我們看到另一個納什(納什II)。傳記紀實,電影有虛構的情節,但這兩個納什的形象基本相符。還有第三個納什,就是電影觀眾和傳記讀者心目中的納什(納什III,準確地說是無數個納什III,構成一個集合)。

那么,這三個納什與那個曾經在數學上取得巨大成就、陷入精神分裂癥三十多年而又奇跡般地康復,獲得諾貝爾經濟學獎、最終在車禍中不幸喪生的約翰·納什(John Nash,1928-2015)之間的距離有多遠?

精神分裂癥

納什I的精神分裂癥是電影的看點。即便聰明如你,多半也會始料未及,看到一半多了才發現,前面的很多情節,已然是你從一開始就等著看的納什I的幻覺。納什II的癥狀出現在一九五八年,他與艾莉西亞(Alicia)結婚后的第二年。電影將時間提前到了他進入普林斯頓大學的那一天。這是合理的虛構。

毫無疑問,納什是一個不世出的數學天才。納什II完全生活在數學里:“他的難以控制的理性使他愿意把生活中的決策……統統轉化為利弊的計算以及與情感、習俗和傳統分離的算法或數學規律。”(西爾維婭·娜薩《美麗心靈:納什傳》,王爾山譯,上海科技教育出版社2018年,P11-12;下文僅標注頁碼)如此說來,他患精神分裂癥的原因恰恰在于精神過于專注。或者說,他對于理性的狂熱達到了非理性的地步。這也不是納什II一個人獨有的狀態。他曾經為蘭德公司工作。“這里對于理性生活的崇拜已經到了一種近乎荒謬的程度,蘭德的男男女女都相信系統思想和量化方式是解決復雜問題的鑰匙。事實,最好是從感情、習俗和偏好中隔絕出來的事實,才是至高無上的統治者。”(P119)

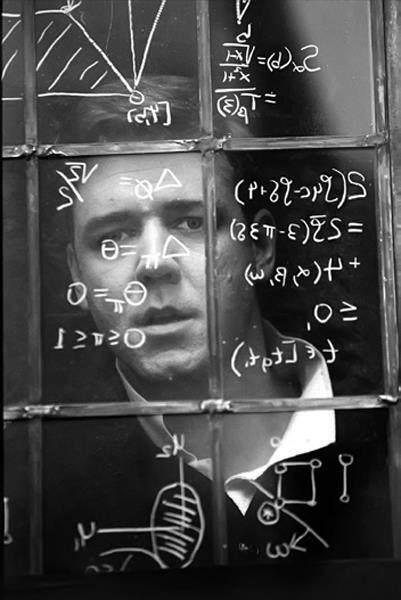

電影《美麗心靈》海報,2001年

高度的專注力是天才的特征之一。有些人沉浸在自己的世界里,只是還可以像常人一樣,把一些不正常的幻想壓制下去。納什的幻想突破了自己可以控制的閾限。那一年他三十歲。而他發表他的博弈論是在二十一歲,比愛因斯坦發表相對論的年齡小五歲。“數學家們將他們的職業看作一種年輕人的博弈,因此三十歲具有更加令人沮喪的意味……一個滿懷雄心壯志的年輕數學家面對日歷的時候,內心體會到的恐懼和警告如果不是同模特兒、演員或者運動員一樣,就是更加強烈。”(P275)不幸的是,家庭和婚姻生活,所謂心靈的港灣,似乎也未能緩解他在事業上的恐懼和焦慮—對這樣一個人來說,需要用心去維系、平衡的婚姻和家庭是一道不可解方程,只會增加他的困擾。這不得不說是他個人的不幸,與他自己的家庭、父子關系和在此之前的生活經歷都有關。

不僅如此,納什的精神分裂癥也與世界風云有關。他的幻想是從普通的報紙上解讀出他所說的來自宇宙的信息或者軍事陰謀。而納什I所幻想的三個人,對他的困擾最大的是那個神秘的黑衣人,國防部官員威廉·帕徹。他代表國家意志,把納什I卷入了一場國際政治和軍事斗爭的巨大旋渦—正是在電影所提示的籠罩著二十世紀下半葉的美蘇冷戰的背景下,讓我們起初無從分辨納什I所經歷的究竟是真實還是他的幻想。

這是納什I的幻想,是電影的虛構,但是,他簡直就是一個真實的存在,只不過電影把這種幻想人格化了。在二戰中,美國海軍曾經將博弈論用于反潛艇戰術;戰后,美國海軍通過資助組建蘭德公司,繼續支持此項研究,試圖將研究成果用于外交和軍事策略。一九五○年夏,納什為蘭德公司工作(他最重要的兩篇博弈論論文發表于1950年和1951年)。當時,“整個國家越來越關注保守機密的問題,甚至到了一種多疑的地步……從一九五○年夏天開始,蘭德就日益受到蘇聯人有辦法弄到美國軍事機密的恐慌情緒的影響”(P119)。盡管“不以營利為目的”的蘭德公司對它所聘請的研究者相當寬松,沒有嚴格的“業績考核”,甚至也沒有什么必須完成的項目,但是它的恐慌情緒免不了也會影響到納什。一九五○年,正好是二十世紀的中點。這個瘋狂的世紀,前半期的兩場世界大戰,后半期的一場冷戰,輪番演示人類“理性的毀滅”(盧卡奇一本書的標題);而后者的軍備競賽,尤其是冷戰中熱核戰爭的危險,更是一度激化到了毀滅人類的邊緣。在整個人類分裂為兩大陣營的瘋狂博弈中,納什的精神分裂癥只是滄海一粟。

至于后來的奇跡般的康復,通常都會如他自己所說的那樣,突出強調他的內在因素:他那強大的理性。當然,這的確是最重要的因素。然而,外部因素同樣不可或缺:一九六三年離婚之后,艾莉西亞并未對他棄之不顧,而是一直收留他、照顧他;普林斯頓大學竟然也一直給他容身之地,繼續聘用這樣一位似乎已經失去正常研究和教學能力的病人。

博弈論

納什獲得諾貝爾經濟學獎的原因是他在博弈論上的貢獻(他在數學上的成果實則遠遠不止于此)。博弈,就是賭博和對弈,人類從很早就開始玩的游戲。一九四八年,納什進入普林斯頓讀研究生。在一些同學的記憶中,“納什把自己在普林斯頓的所有時間都花在休息室里下棋了”(P72)。納什I下過圍棋,可惜無從確認他的段位/級別;而納什II下各種棋,還自己發明了一種棋,用黑白兩色的圍棋子下。這些棋類游戲說到底都是計算,但是棋手(甚至包括棋類游戲發明者)所需要的數學知識可以非常有限:學齡前兒童就能學會圍棋,而圍棋大師用到的數學知識也并不比初學者多—這是題外話,卻也可以說明,數學在現實中的運用,尤其是起到決定性作用的場合,也許并不像我們想象的那么多。要說真正的數學上的較量,主要還是在數學領域。

一九二八年,匈牙利裔猶太人約翰·馮·諾伊曼(John von Neumann)證明了博弈論的基本原理,博弈論正式誕生(約翰·納什同年出生)。一九四四年,諾伊曼與奧斯卡·摩根斯特恩(Oscar Morgenstern)合著的《博弈論與經濟行為》發表,被稱為劃時代的、革命性的巨著,它把二人博弈推廣到n人博弈結構。納什正是從這部巨著的瑕疵入手,撰寫了后來成為現代經濟學經典文獻的《n人博弈的均衡點》(1950)和《非合作博弈》(1951)。簡單說來,所謂納什均衡(Nash equilibrium)就是多人參與的非合作博弈中存在一個均衡點,所有參與者的策略達成一種均衡,任何人改變自己的策略,就會降低自己的收益,這是對所有參與者具有約束性的最優策略組合。這是一個自然的靜止點,它傾向于持續下去。在某些數學家看來,納什均衡最讓人入迷的還不是它可能有什么用處,而在于它的優美和普遍性。“其中的數學非常優美,在數學上簡直是太正確了。”(P98)數學的真,同樣呈現出一種數學所特有的美。本來,納什早就有望獲得各種獎項,包括諾貝爾獎和數學界最高獎項菲爾茲獎,但都由于他的健康原因而花落別家。直到四十多年之后,康復后的納什與另外兩位經濟學家一起,分享了一九九四年諾貝爾經濟學獎—而從一九九四年到二○一四年,共有七屆諾貝爾經濟學獎獲得者的研究與博弈論有關。除了政治、經濟、軍事領域之外,博弈論也廣泛運用于與人類行為相關的眾多領域。

博和弈,本來就是競爭。多方博弈中的均衡是一種可能存在的理想狀態,而在現實環境中,博弈者總是想要占據優勢,最好是自己一家獨大,贏者通吃;事實上,政治、經濟、軍事中的博弈所激發的欲望和恐懼通常也使得參與者別無選擇,只能爭取勝利或優勢,而不是謀求均衡。由此,命中注定,“納什均衡”常常陷于困境之中。但是,這絲毫不影響它的價值和影響力。它是一種數學模型。“所有數學模型的正當性在于,盡管它們在某些方面可能是過分簡化的、不現實的甚至是錯誤的,還是能迫使分析者們面對那些在數學模型以外也許不會想起的可能性。”(P134)

還有一個更具根本性的問題。博弈論也好,納什均衡也好,其基本假設都是所謂“理性人”,總是追求自身利益最大化的人。盡管這個假設可以說是經濟學不得不認同的奠基石,但是對它的質疑一直層出不窮,有人提出“有限理性人”的概念,有人認為過分相信理性不僅是經濟學的缺陷,也是現代思維之大弊。人不能沒有理性,但人又不僅僅是理性人。人是“一切社會關系的總和”,這些關系包括友愛、信任、合作、包容、奉獻、犧牲等,它們與公平、正義有著天然的聯系,都會對權力、利益斗爭構成調和、平衡。

有意思的是,納什證明了多人非合作博弈中存在著均衡點,而他本人的性格非常爭強好勝,總要出人一頭。納什I在這方面的表現還保持在可以接受的,甚至還值得欣賞的范圍之內;而納什II確然有一些令人不太愉快的個性,比如毫不遮掩地輕視不如自己的人,不會回答他覺得愚蠢的問題,會隨時中斷跟別人的談話,一秒鐘都不浪費。在他年輕時代的個人生活中,在他與他所交往的人之間,似乎根本就不存在“均衡”這個詞。后來,當納什從精神分裂癥走出來之后,他的性情也發生了一些變化。“自我貶低的幽默感表明了他有一種更加明確的自我意識;跟朋友們推心置腹地談論傷心、快樂和依戀,顯示了他的一系列更加廣泛的情感體驗;每天努力給予別人他們應得的東西,而且對他們向他提要求的權利表示認可,說明他已經不再像青年時代那樣冷漠而傲慢了。”(P494)一個人的才華與性情,得與失,乃至整個命運,似乎有一種無法以任何人的名字命名的均衡。

創造力

“在納什看來,人生的基本樂趣來自富有創造性的工作,而不是與別人的親密關系。”(P484)尤其是在他的年輕時代,“他的壓倒一切的興趣在于數學形式,而不是人。他最大的需求就是盡可能最大限度地運用自己強有力、無所畏懼、富于創造力的思維資源,在內部和外部的混沌狀態中理出一些頭緒。他明顯缺乏普通人的需求,這在他看來就是令人自豪與滿足的東西,這能進一步確定他是獨一無二的”(P195)。

納什II的創造力主要表現為數學研究中的直覺,簡言之,就是在進行推導和證明之前,早就已經看到了結論。有不少大數學家就是這樣工作的。一位數學家如此描述納什:“他屬于那種數學家,他們的才華當中最突出的部分在于幾何方面的視覺洞察力。他可以在自己的頭腦中將一個數學問題看作一幅圖畫。數學家無論做什么都必須有一個嚴謹的證明加以支持,然而這不是答案出現在他面前的方式。反過來,只是一堆直覺的細碎線索,有待縫合一處。有些早期的想法就是直觀可見的。”(P145)這種“視覺洞察力”,或可稱之為通常所說的造型能力,結合了邏輯思維和形象思維,柏拉圖所說的“理念”,大概就是這樣產生的。人類早期并沒有我們現在所熟悉的那些紛繁復雜的范疇、法則、邏輯等思維工具,卻產生了影響深遠、真是怎么贊頌也不過分的思想成果。不過,古希臘人還是認為,所有數學結論只有通過演繹推理才能確定,他們拋棄了過去數千年里的數學通過經驗、歸納或其他任何非演繹法得到的所有規則、公式。“這樣,我們將看到,與其說希臘人是在創建文明,倒不如說是在摧毀舊文明。當然,我們現在還不能過早地下結論。”(莫里斯·克萊因《西方文化中的數學》,張祖貴譯,商務印書館2020年)如此說來,納什直覺式的創造力就像是回歸到了古希臘之前的人類思維的本源:那種“目擊道存”式的思維運作,與納什II的“視覺洞察力”有相通之處。或者說,納什III很像那些只要有一支筆、一張紙就能工作的哲學家。跟維特根斯坦一樣,他也屬于那種“給自己制造空氣”的人;而納什II“看書少得驚人”(P63),這一點也跟維特根斯坦一樣。

另外,與這種直覺或洞察力相關,納什II“喜歡具有高度普遍性的問題”(P31),而且他“隨時隨地準備發現問題”(P64)。也就是善于通過他所接觸到的任何特殊性的問題,直接到達普遍性的問題。這種具有穿透性的創造力,類似于藝術創作中塑造“典型”的方式。而納什III也是一個活生生的典型范例,說明真正的革命性的創新更多出現在基礎理論研究,而不是應用性研究。這在自然科學和社會科學領域,都是如此。也正因為納什II關注高度普遍性,也就是高度抽象的問題,他的工作方式不同于建立在大量材料和前人成果基礎之上的實證研究—但是,這絕不是說他不關注現實,恰恰相反,他強烈要求通過實踐進行學習,而對單純吸收知識深惡痛絕。

說到這里,或許可以回過頭來調整對納什III的一種偏見。確實,他沉浸在自己的世界里,但是,這并不是說他對身邊的人所在的這個世界毫不關心。只不過他以一種極不合常規的方式來對待這個世界,以至于在別人看來,他就像是生活在另一個平行世界里。

幸運的是,創造力反過來又會提高專注力,這本身就是一種精神修煉,也對納什起到了保護作用。“具有科學天才的人,無論多么古怪反常,很少真的發瘋,而這一點就是創造力可能具備保護性的最強有力的證據。”(P16)

電影《美麗心靈》劇照,2001年

美麗心靈

如果不是(有意的)誤譯的話,“美麗心靈”是對傳記和電影原題(A Beautiful Mind)的意譯。“心靈”和“mind”這兩個詞之間的差別非常明顯,無須贅言。問題在于,這里的“美麗”(beautiful)一詞,真的沒問題嗎?

按照亞里士多德在《詩學》里的界定,于人所認識和欣賞的對象而言,“美”的一個必要條件是有限性,也就是邊界清晰的,確定的,讓人可以理解和掌握的。古希臘人害怕那些超出人類認識能力的、無限的東西。這種觀念在西方影響深遠。同時,包括古希臘人在內,人類又一直在試圖采用各種手段,來提高自己的理解和掌握能力,尋求突破界限。數學就是最重要的手段之一。與很多人一樣,納什II“一直認為宇宙是合理的……他認定萬物都有意義,萬物都有其存在的理由,沒有任何事物是隨機或巧合的”(P21)。他想要用數學來解釋一切,這無疑是一種譫妄。這個世界有太多太多的東西,人類還不足以認識、理解,更不要說掌握、控制,只能去欣賞、觀照,努力有所體會、領悟。人類的內心世界,亦復如是。況且,作為認識手段的數學本身,其目的在于達到清晰、正確、完美的論證,卻也在其發展過程中經歷了“確定性的消失”(莫里斯·克萊因《數學簡史》的副標題)。一切都會發展出對自己的否定。正如本文開頭提到的,理性會以自己的方式轉身進入非理性。如此,所謂“美麗心靈”,不能只是一種靜態的描述,它也必須意味著“行于所當行,止于所不可不止”。

約翰·納什與他的妻子艾莉西亞(Alicia Nash,1933-2015)

納什以他的康復證明,他做到了在這樣的意義上運用自己的理性。本來,納什I的精神分裂癥也有它的“合理性”,可以視為“孤獨抗爭的結果”,它“并不是抑郁、迷惑以及毫無意義,而是超常知覺、過度敏銳以及一種不可思議的警覺”(P405)。根本用不著什么理論,納什I幻想中的那個室友,有點像個浪蕩子的查爾斯,可以理解為納什I的另一個隱秘的、向往“放飛”的自我。同樣的,那個小女孩瑪西,則來自納什I心中的某個柔軟的地方,也許象征著一種依戀和被依戀的需要。無論男女,每個人心里都有一個長不大的小孩。最終,納什I憑借極其頑強的理性,與他們達到和解,保持共存。這個結果意味深長。要是非得把他們完全清除干凈,是不是也會對納什I造成另一種傷害?也許會。在同樣的程度上,也許不會,因為他有妻子艾莉西亞—《美麗心靈:納什傳》一書是納什的傳記,作者卻把它題獻給艾莉西亞,無論如何,這是她應該得到的,正如納什I在頒獎典禮演講中對她的感謝和贊美一樣。

就像柏拉圖《會飲篇》里的阿里斯托芬所說的那樣,有一種古老的說法:每一個人的靈魂都是不完整的,總是在尋找自己的另一半。納什就是艾莉西亞找到的另一半。但是她未曾料想,她的另一半將會對她帶來什么樣的艱難。他們一九五七年結婚,一九六三年離婚。此后的二十多年里,艾莉西亞一直照顧著納什。她的守護是不是可以媲美于珀涅羅珀的等待?他們于二○○一年復合,于二○一五年一起喪生于車禍—不管這是不是命中注定,反正,要說這是或不是不幸,都是可以的吧?那么,這是愛嗎?大概只能說:是,而又不僅僅是。

電影《美麗心靈》劇照,2001年

電影或許美化了他們的關系,傳記作者的評價則更為切實:“婚姻毫無疑問是人類關系中最神秘莫測的一種。表面看來膚淺的情感,可以變得驚人地深摯綿長,納什和艾莉西亞間的關系就是這樣。回顧往事,人們就會覺得這兩人的結合并非偶然,他們確實都需要對方。”(P490)

準確地說,他們兩個人之間有著不同的、互相錯位的需要。事實上,人世間的愛情、婚姻,甚至在童話和神話故事里被祝福的兩個人之間,大體都是如此。在電影中,愛情到來的那個夜晚,納什I與艾莉西亞來到聚會的屋外,他握著她的手,指向夜空中的星星,描畫星座的形狀。這大概是電影中最美麗的時刻。一切即將發生而尚未發生。然而,即便如此,他們倆的情感體驗是一樣的嗎?在多大程度?

也許,這樣的追問會讓人覺得大煞風景。但是,唯其如此,才有可能從這個美麗的時刻得到更多的啟示。在浩瀚的星空中找出一個星座,這暗喻著納什的工作,從混沌中發現規律,揭示宇宙的奧秘,又或者是一些人想要對另一些人隱藏起來的秘密。只不過,在那個特定的時刻,納什I并沒有特定的目的。他們只是沉浸在那個荷爾蒙蕩漾的時刻,就像藝術家沉浸在創作之中。這個世界上有很多人努力想要從星空中看到命運,在那個時刻,納什和艾莉西亞也許看不到他們的未來,但是他們在內心確認彼此。他們的心靈投射在星空,讓那個時刻如此美麗,超越一切推理和證明。