消費與認同

摘 要:虛擬主播作為當下文娛消費中出現的一個新熱點,吸引了大量青少年的關注,從2016年至今,其規模急速擴展。在直播這種媒介關系中,虛擬主播實現了“身體”在場,因此可以從身體消費角度結合谷島貫太所提出的虛擬主播的“三重身體”理論,對虛擬主播受眾的消費行為進行解構。消費行為伴隨著認同的產生,對虛擬主播消費中的認同感獲取方式進行分析,有利于我們對青少年受眾群體進行合理引導。

關鍵詞:虛擬主播;青少年;符號消費;消費認同

引言:2021年7月16日樂華娛樂旗下A-soul企劃中的虛擬主播貝拉生日會直播活動一夜僅“上艦”(月票)營收就超200萬元(后經數據查證非團體刷流水行為),禮物打賞等營收更是不計其數,其吸金能力已經不弱于二三線偶像群體。對該事件的報道也使得虛擬主播這一群體出圈,在社會上引起了廣泛討論。虛擬主播作為從二次元文化中誕生的新興產業,從2016年至今已經發展成為一個現象級的產業,這種快速的發展背后是大量青少年群體的消費行為,對其進行解析有利于我們對青少年群體消費心理和價值觀進行觀察,以便更好地了解其需求,并給予引導。

一、虛擬主播概述

虛擬主播(虛擬 UP)作為脫胎于虛擬偶像的分支賽道,是虛擬偶像和主播(UP主)的結合產物,如今已成為中國虛擬人產業中的一個重要組成部分。iiMedia Research數據顯示,2021年中國虛擬人帶動產業市場規模和核心市場規模,分別為1074.9億元和62.2億元,并將在未來五年內一直保持持續增長態勢。目前市場上的虛擬主播分化為兩種模式:第一種是模擬現實人物,利用3D+AI的形式來進行新聞播報,如2021春晚的虛擬主持人團隊。第二種是二次元形象的虛擬主播。數據顯示,最大的二次元活動社區B站直播受眾用戶月活達 1140 萬,虛擬主播占直播營收 40%。

與傳統虛擬偶像的模式不同,虛擬主播是“中之人”以虛擬形象在視頻網站、社交平臺上進行活動的主播的統稱,百度百科上對其的描述為“虛擬主播以原創的虛擬人格設定、形象在視頻網站、社交平臺上進行活動。形象多以MMD或Unity的3D模型或Live2D制作的2D模型出現,并以真人聲優配音。”這種真人加虛擬角色的表演模式,近年來以其兼具真實性與虛擬性的迷幻姿態進入了大眾視野。新行業的產生必然是技術革新的成果,虛擬主播作為一種“虛擬形象+內容創作者”的形式,在本質上是一種數字化時代下智能技術綜合運用的產物,其中互聯網技術的發展,CG技術的提升,動態捕捉技術的簡易化,硬件對實時渲染的支持等軟硬件方面的技術升級才使得虛擬主播迎來了爆發期。

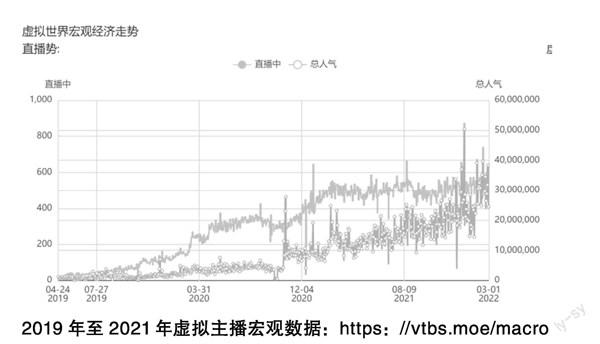

從2016年,第一位虛擬主播“絆愛”(Kizuna AI)出現(虛擬主播的概念是由絆愛在2016年12月以“虛擬YouTuber”的形式開創的),到2021年國內視頻平臺年出道32000人,虛擬主播的群體以一種極快的方式擴張。在國內其直播觀眾數也是成倍數增加,從2019年4月的28萬到2021年12月的2461萬人次觀看,從早期的無人問津,到資本、電視臺紛紛入場,虛擬主播這一行業的興起最為根本的因素還是虛擬主播吸引消費的能力。

二、“身體消費”:虛擬主播的“三重身體”

身體消費是指身體符號被客體化為可供消費的商品,根據鮑德里亞在《消費社會》中提到的觀點,我們可以推斷,網絡直播的形式創造了一個虛構情境,使得主播能夠與受眾置于同一時空進行互動,達成了一種主播“身體”在場的服務形式,身體符號發生了由“自然身體”轉變為“消費身體”的轉變,“身體”符號的商品化成為可能。在網絡直播這種媒介中,身體的商品化發生主播與受眾的互動過程中,是主播“身體”符號滿足受眾需求的結果,所以受眾對虛擬主播的消費中有很大一部分是對其“身體”的消費。然而對虛擬主播而言,“身體”不應當只表現為外在形象,日本批評家谷島貫太提出了虛擬主播的“三重身體”理論。他認為“屏幕背后的‘中之人構成了虛擬主播的第一個身體。虛擬角色構成了虛擬主播的第二個身體。通過直播等媒介形式而為受眾接受的形象,則構成了虛擬主播的第三個身體。”結合筆者對虛擬主播進行的調查,從消費者角度來說,對三重身體消費的順序應當為虛擬角色——媒介形象——“中之人”。三重身體共同作用,層層遞進,使得受眾群體對虛擬角色進行消費。

虛擬角色是直觀的視覺感知對象,是虛擬主播的最直接的吸引力。由于脫胎于虛擬偶像,虛擬主播的角色一般來說都是或美型或可愛的二次元動畫角色形象,其設計過程也受到日本動畫的影響,因此虛擬角色與動畫角色在造型符號構建上極其類似,張路博士在《符號學視角下日本動畫符號系統建構與受眾消費研究》中認為日本動畫角色的造型符號創建是一種“拼貼游戲”,虛擬主播角色也是如此。角色的部分外形符號在進入語言體系后形成了規律化的直接解釋性,其被簡化為能指——所指的結構,從功能上看,它們大多是為了凸顯角色設定或者是表現角色性格的。簡單來說就是已經形成固定語義的“萌”元素。

在通過一定時間的接觸后,我們可以了解到虛擬主播的媒介形象,媒介形象則是通過直播內容形成的擁有自我風格設定的被塑造出來的人物形象,這一“身體”的概念比較類似于偶像的“人設”,其本質是被建構的表征體系,是一種網絡空間中的符號表演,將具體的個體用概念抽象化并呈現出不同的人物特質,但與現實偶像不同,現實偶像是對其“本格”的修飾,虛擬主播的“人設”是通過各類直播活動、活動內容來對一虛構角色進行扮演。例如A-soul中嘉然的“吃貨”人設,其來源為出道直播自稱成為偶像是為了開演唱會而后吃遍大江南北,而后在日常視頻中常自稱“干飯人”在節目中經常出現手拿可樂、薯片等片段,對“吃貨”人設進行強化。我們還發現,虛擬主播的媒介形象往往存在“復數”現象,即多樣化卻不沖突的“人設”,這是為了在維持角色統一性的同時,為后續內容的創作留有空間,并且虛擬主播媒介形象的許多設定也是經由粉絲群體“二次創作”來進行添加的,是一種對媒介形象文本的共同編寫。媒介形象作為一種符號,以標簽化的方式來凸顯角色差異性,鮮明的性格特點可以有效激發大眾認同,通過大眾認同產生符號價值,同時,其也是一種營銷手段,通過“人設”將受眾群體進行聚合形成符號資本,以代言及販賣周邊的形式對符號進行收益,就以虛擬主播的亞克力立牌為例,成本大約3.7元,售價普遍大于15元,可見得媒介形象商品化所帶來的附加值是極大的。

“中之人”是作為幕后的語音及動作數據提供對象,賦予虛擬角色“人格”的存在,也是最后才能被感受到的“真實”。從用戶行為來看,大部分最初是被美型的虛擬角色所吸引,為個性鮮明的媒介形象持續關注,然而最終使得用戶產生情感鏈接的還是“中之人”的人格魅力。人格魅力包括性格、學識、觀念、行為、喜好等,虛擬主播的人格魅力主要通過直播內容來展現,從游戲、歌回、雜談、舞蹈、ASMR到科普、心理輔導、語言教學、烹飪、圍棋等直播內容幾乎沒有邊界,這些多樣的內容都是“中之人”人格魅力的一類體現。內容還應包括直播過程中虛擬主播的表情、動作、語調等語言及非語言符號。

三、消費背后的認同獲取

虛擬主播“三重身體”的消費歸結起來就是受眾對虛擬主播從表征至內核逐層深入的過程,即虛擬主播這一媒介形式的吸引力所在,對受眾來說,觀看虛擬主播實際上是為了放松及消遣,虛擬主播就像是提供了一種情感服務,而對虛擬主播付出金錢、時間、情感則是意味著受眾某種需求得到了滿足,根據消費認同理論,這種消費行為背后對自我的定位與歸類,即對認同的獲取。

虛擬主播的受眾群體以“Z世代”的青少年為主,據統計2019年“Z世代”人口已經超過“千禧一代”,占全球人口比例的24%。作為一出生就處在互信息時代環境下的年輕一代,“Z世代”群體一直活躍于各類線上前沿圈層,《Z世代圈層消費大報告》描述“Z世代群體作為優渥物質條件下成長起來的孤獨一代,會更希望得到同輩的認同。”這是因為大量來自互聯網的沖擊,多元化的信息獲取加速了青少年自我意識的覺醒,也導致了他們對于現實社區情感關系的淡化,真實情感變得私密化,這也使得其在除與家庭成員的人際交往方面有著更加復雜的情感需求,作為受眾的個體也在情感私密化的過程中逐漸喪失安全感并渴望獲得歸屬,變得更容易受到孤獨、空虛等情感影響,會更加渴望獲得認同。社交能夠產生認同,由于現實社區社交的淡化“Z世代”青少年將大部分的社交行為轉移到了網絡上,通過同好形式結成虛擬的“社群”,借此進行自我評估、追求個性、交流思想,也在這個過程中構建自我認同以及對社群的群體認同。在直播間這個虛擬場域內受眾可以消費金錢、情感來展現自我價值,通過消費受眾可以在一定程度上獲得認同進而達到情感宣泄,緩解現實壓力,獲得歸屬感的目的。

“消費在社會學意義上的重要性之一在于它既是用于建構認同的“原材料”,又是認同表達的符號和象征。”受眾群體在對虛擬主播消費的同時其實就是對虛擬主播整體形象(包括角色及人設)及人格魅力的認同,這種對他我的認同可以轉化為對理想自我的投射。

受眾另一種良性的認同生產是通過參與對虛擬主播符號的編碼進行的。斯圖亞特·霍爾提出了編碼解碼的理論,分析了受眾與文本的互動關系,并在此基礎上提出了積極的受眾理論;虛擬主播的受眾便是如此,他們在與虛擬主播的互動中不斷參與對文本符號的編碼解碼活動,再者二次元文化這一類符號文本本身就具有更為自由的意義空間,受眾對符號文本的解讀也有很大的機動權。虛擬主播漸漸成為一種象征,在粉絲不斷投入的情感聯系下構建成為一種意化的符號:不同情境下的受眾對同一個虛擬主播有不同的解釋,最終虛擬主播都會成為受眾想象的樣子,也可以理解為,隨著受眾群體的不斷解碼、編碼虛擬主播也獲得了相應的“成長”。虛擬主播的受眾群體大多控制欲都相對薄弱,心理承受能力也較高,情感更加內斂,但是其創造活動卻是極其開放且多元化的,其創造出的各種“梗”,各類的“表情包”、“段子”、“鬼畜”視頻等,諸如此類的“二次創作”數不勝數,如此使得整個文化都有極強的生命力。由于虛擬主播的可成長性,部分受眾轉化為高黏性的粉絲群體,繼而帶來更多的創作。越來越多的符號元素被納入原本的符號體系中,受眾自身成為了構建虛擬主播符號的一部分,在將虛擬主播作為情感投射和關系幻想的對象時,會不斷進行“協同編碼”,同時帶來“角色的這一部分由我創造”的滿足感與認同感,繼而形成良性循環。

不可否認,受眾的認同獲取也有一部分是通過身份位差來實現的,對虛擬主播的消費或者說“打賞”這一行為其語義本身就帶有身份差異的暗示,受眾對虛擬主播構建出了一種“高人一等”的權利關系,從這種消費關系中也很容易構建自我認同,這是一種對虛擬社會身份的獲取而產生的快感,是對現實世界的自我否定,這種認同實際上只能通過不斷的地消費來續存,且容易產生依賴,導致不理智的消費行為。尤其是青少年群體尚未完全成熟的心理,無法對自身消費行為進行把控,并且作為獨生子女基本上都擁有一定的經濟條件,也希望通過諸如打榜、對賭等“炫耀性”消費來體現自身能力,獲取認同,但實際上這種認同獲取方式是不值得提倡的。

四、結語

虛擬主播作為新興的產業,僅五年時間就在世界范圍內形成了一股潮流,并逐漸發展成為一種文化。這個文化屬于一定程度上象征著這個時代的青少年的精神世界,他們將自身的精神投入虛擬世界中,通過虛擬社交寄托情感獲得認同。在對虛擬主播的消費過程中的認同獲取有能激發受眾更好的自我解壓、激發受眾創造力的良性方面,也存在能夠導致過度消費的不良方面。對于虛擬主播這類娛樂產物我們在解析其消費點的同時也應該對消費群體對心理訴求進行分析,以多元化的視角“擇其善者從之,其不善者改之”。針對青少年群體,學校、家庭應該更好地起到教育作用,助其樹立正確的價值觀,社會公眾也需要更多地關注青少年群體的心理訴求,更多地給予認同,營造積極的現實社交環境,青少年自身也需要在享受虛擬娛樂的同時,不能混淆虛擬與現實之邊界,將虛擬社區帶來的認同感、滿足感轉化為對自身在現實社會中更進一步的情感支撐,更好地面對現實生活。

參考文獻:

[1]A-SOUL數據組[OL]:https://www.bilibili.com/read/cv12190167?spm_id_from=333.999.0.0.

[2]2022年中國虛擬人行業發展研究報告[OL]:https://www.iimedia.cn/c400/83791.html.

[3]企業虛擬主播3大方向,5種角色塑造[OL]:https://www.bilibili.com/read/cv10620463.

[4]余富強,胡鵬輝.擬真、身體與情感:消費社會中的網絡直播探析[J].中國青年研究,2018(07):5-12+32.

[5]郭健寧.網絡虛擬主播的亞文化風格研究[D].湘潭大學,2020.

[6]張路.符號學視角下日本動畫符號系統建構與受眾消費研究[D].吉林大學,2020.

[7]湯蓓蓓.基于萌元素組合應用的萌系動漫游發展研究[D].浙江大學,2011.

[8]付茜茜.網絡“人設”傳播:符號資本的媒介建構[J].天府新論,2020(06):135-144.

[9]高勇,馬思偉,宋博聞.國內虛擬主播產業鏈發展現狀及趨勢研究[J].新媒體研究,2020,6(01):10-14.

[10]袁月明.粉絲群體粘性:管理結構與身份認同[J].東南傳播,2017(05):70-71.

[11]王成兵.當代認同危機的人學解讀[M].北京:中國社會科學出版社,2004:28.

[12]王寧.消費與認同——對消費社會學的一個分析框架的探索[J].社會學研究,2001(01):4-14.

[13]李毓婷.二次元角色偶像化:粉絲高度參與的符號構建[J].絲綢之路,2020(03):94-100.

[14]間々田孝夫.第三消費文化論[M].ミネルヴァ書房, 2007.

作者簡介:林旻軒(1997.09- ),男,漢族,福建福州人,本科,研究方向:視覺傳達