云南少數民族孤兒故事的分類與結構模式識別*

董秀團 段淑潔

民間故事同中有異、異中趨同的奇妙景觀,為更廣闊范圍內的比較研究提供了基礎。通過劃型分類,有助于我們去尋找類型深處潛在的普遍法則,“正確理解民間故事的思想內容、審美方式、社會功能、文化沉淀、乃至人類認識史。”

在民間故事的類型研究中,相較于單一型故事而言,復合型故事的分類始終是一個難題。復合型故事的內容本就交叉疊合,加之以往占據主流的分類方式多從內容指向性出發將母題作為類型劃分的依據,無法解決母題在不同故事類型中的“重復性”出現,以及作為最小且能獨立自由組合的結構單元母題在組合成類型時又常以固定的順序出現這一矛盾性問題,因而以母題作為分類標準在面對復合型故事時便難免顯得“力不從心”。特別是巧女故事、孤兒故事等故事集群式的復合型故事,其分類或被懸置,或被置于其它民間故事類型的框架之中予以審視,造成此類復合型故事事實上的被分解,無法將其視為獨立故事類型進行整體觀照。

鑒于母題作為單一分類標準的不完滿,鄧迪斯在母題概念的基礎上,結合普羅普的功能理論,并融入派克的“非位的”與“著位的”兩個單元,提出了母題位概念,嘗試構建出一種通過識別故事的結構模式來把握復雜性故事的方法。筆者發現,鄧迪斯對故事結構模式的識別有助于廓清故事類型之間含混不明的邊界,能有效解決復合型故事類型劃分的傳統難題。

在中國的復合型故事中,孤兒故事較具代表性。云南則是孤兒故事蘊藏豐富的地區,25個世居少數民族中皆有孤兒故事的流傳。在已公開出版的各種民間故事集成和資料中,共檢索到270多則孤兒故事。這些孤兒故事的敘事內容龐雜但并不散亂,遵循著一定的結構模式。本文擬借鑒鄧迪斯結構分析的相關成果,對云南少數民族孤兒故事進行類型劃分,探索基于結構模式識別的復合型故事分類范式。

一、交叉疊合:孤兒故事界定及分類的難題

孤兒故事是以孤兒為主角,講述孤兒在成長過程中遭受各種苦難,最終憑借自身努力或外力幫助命運發生轉折的敘事文本。作為數量豐富的故事集群,孤兒故事在龐雜繁復的表象之下實則遵循著大致相同的敘事結構。然而,以往研究者對孤兒故事的認可度較低,孤兒故事的界定、孤兒故事被視為一種獨立類型的合理性和合法性都少有人論及。即便在那些討論孤兒故事的成果中,對孤兒故事的類型劃分也缺乏明確有效的依據,阻礙了對此類復合型故事更為細致、深層的把握與闡釋。

從孤兒故事的概念使用和界定來說,以往研究者主要采用了“孤兒故事”與“孤兒型”故事兩種說法。比如陳玉平、張瑞華都曾在文章中談論過“孤兒故事”。陳玉平認為,以“孤兒”為主人公的民間故事,主要圍繞孤兒失親、遭受各種磨難和考驗但最終獲得幸福的情節展開敘述。張瑞華使用了“孤兒故事”這個概念但未對其進行闡釋。也有一些學位論文結合具體的少數民族故事文本對“孤兒故事”進行了分析。此外,汪文學在《民間文學中的父子疏離現象解讀》中,提出了“孤兒型”故事的說法,卻同樣未對其進行具體界說。

總體而言,研究者多直接使用“孤兒故事”這一概念,未予明確界定。不僅孤兒故事的概念界定比較含混,從孤兒故事的類型劃分來看,由于缺乏明確的分類標準,致使孤兒故事的類型劃分與其它故事類型之間的界限也較為模糊。 那么,孤兒故事是否是一個獨立存在的對象?將孤兒故事視為一個整體進行觀照的價值何在?孤兒故事又該如何進行類型劃分,才能更好地切中此類故事的基本特質?

本文認為,孤兒故事應該被視為一個獨立存在的復合型故事集群。首先,此種以孤兒作為主人公的民間故事,在各民族中已聚集了大量文本,顯現出自身的獨特面貌。其次,孤兒故事具有相對模式化的敘事進程,總體上是講述孤兒身份地位轉變、命運生活改寫的故事,存在從缺失到圓滿的敘事規律。多數孤兒故事以大團圓作為故事的結局。最后,孤兒故事體現出積極昂揚的精神內核,以孤兒為代表的底層民眾,身處逆境,仍然對悲慘命運不屈服;歷經苦難,依然對困厄生活斗志昂揚;生而孤獨,始終對美好未來充滿希冀。至今,我們仍能看到孤兒故事的廣泛流傳,孤兒故事原型也依然活躍和呈現于當下的文學作品、影視劇中。按照梅列金斯基的說法:“原初的神話原型以種種‘面貌’周而復始、循環不已,文學和神話中的英雄人物以獨特的方式更迭遞嬗。”孤兒故事的精神內核在當下社會語境中仍然具有積極的引導作用與借鑒意義。

既然孤兒故事是一個獨立存在的故事集群,就有必要對之進行類型劃分。而以往從母題概念的內容指向性出發劃分復合型故事未能切中要害,我們就應該轉向具有穩定性和形態功能指向性的分析工具尋求幫助。鄧迪斯“母題位”(motifeme)、“母題位變體”(allomotif)概念的提出,以及在此基礎上發展出來的結構識別模式,彌補了以母題作為類型劃分單一標準的不足。

“母題位”以母題概念為基礎,但又強調和拓展了其功能性。母題位是“某個母題在整個故事結構中具有的功能,以及對應此功能它應該在整個故事序列中所處的位置。”“可以放置在同一母題位空位上的所有母題雖然表面不同,但在整個故事結構中發揮同樣的功能,它們被稱作一個母題位上的所有母題位變體。”母題位構成的序列確立了故事穩定的結構模式,母題位變體則可確立故事的敘事類型。在普羅普那里,共有31個功能項,且排列順序永遠是同一的。鄧迪斯的“母題位”數量更少,共包括缺乏、消除缺乏、任務、完成任務、禁止、違禁、欺騙、受騙、后果、試圖逃避后果10個母題位。鄧迪斯認為,看似“由不穩定的母題任意堆積而成的”“復雜的”北美印第安民間故事實則有著清晰的結構模式,運用母題位這一結構要素,可辨析出其中的母題位序列,進而完成對印第安民間故事的“類型學的陳述”。

借鑒母題位概念,我們可以梳理孤兒故事敘事發展中的母題位序列,識別出孤兒故事的深層結構模式,結合母題位變體呈現的敘事情節,完成對孤兒故事的類型劃分,從而有效彌補以往對復合型故事分類討論的不足。

二、母題位序列:孤兒故事結構模式的識別

(一)操作方法

以“母題位”為分析工具,鄧迪斯發現了北美印第安民間故事的母題位序列,并著重討論了四種構成:核心雙母題位序列,兩種四母題位序列,一種六母題位序列。北美印第安民間故事中重復出現的母題位序列構成了數目有限的獨特模式,這些獨特模式是大多數北美印第安民間故事的結構基礎。在談及故事中的這些結構時,鄧迪斯指出,故事存在潛在的模式,研究者們是可以“發現”民俗體裁中的這些潛在結構的。由此,我們認為,民間故事中的結構模式是客觀存在的,不過對母題位的選取和確認以及在此基礎上對結構模式的識別與分析卻無法完全避免主觀性。盡管如此,不同研究者的結構分析都構成了最大限度接近潛在結構模式的一種努力。也即“在觀念上,每一代新的結構民俗學者都將用新的結構形式來取代任何特定的模式,而每一新的分析都將更加接近于潛在的結構模式。”本文對云南少數民族孤兒故事結構模式的識別亦無法完全避免主觀性,相信其他研究者在進行形態結構研究時也曾感同身受。為了盡量調和分析過程中的主觀化傾向,我們在探尋過程中力求做到客觀、嚴謹。具體來說,識別的方法如下:

首先,確定云南少數民族孤兒故事的文本。

我們將孤兒故事的文本限定在以下范圍之內:圍繞主角孤兒展開,成長過程中經受各種苦難,命運多發生轉折。搜集已經公開出版的云南少數民族民間故事集成、選集等資料,共找到270則符合上述限定的孤兒故事。在進行結構分析時,將這270則孤兒故事視為相對均質的整體進行觀照,忽略那些內容殊異且對孤兒行動并不產生影響的敘事情節。

其次,確認云南少數民族孤兒故事中出現的母題位。

前文已述,“母題位”概念兼具內容指向性與形式功能性。因而我們在確認與運用母題位時,同時考慮其敘事意義和承載功能。參照鄧迪斯的十個母題位,依據每則故事中圍繞主角孤兒展開的敘事脈絡,提取出相應情節內容上具有功能性質的母題位。需要注意的是,我們對孤兒故事中母題位的提煉是以與孤兒有關的敘事情節為基準的,排除那些與孤兒無關的、發生在其他人物角色中的母題位,同時,對連續出現的重復母題位或母題位組合只記錄一次,以確保母題位序列的精簡。

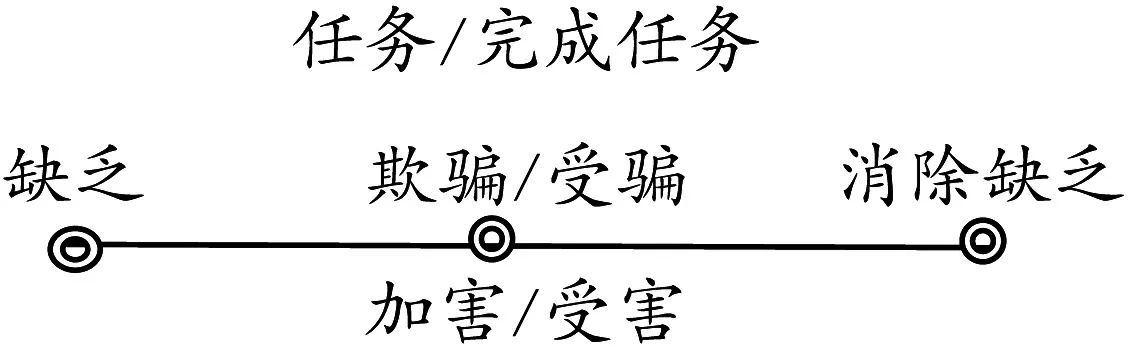

云南少數民族孤兒故事敘事內容繁復,單純從鄧迪斯歸納的10個母題位出發進行分析,有時會產生局限之感,無法準確描述故事的敘事內容。但若盲目增添母題位,又會造成母題位序列的冗余,影響結構形態的凝練。我們的操作方式是,仍以這10個母題位為主,當遇到10個母題位實在無法概括的情形時,結合其敘事和功能兩個方面的判斷,增補出恰當的母題位。這樣,我們從云南少數民族孤兒故事中確認的母題位共有12個:缺乏、消除缺乏、任務、完成任務、禁令、違禁、后果、試圖逃避后果、欺騙、受騙、加害、受害。其中,加害、受害是本文增加的兩個母題位,同時擴充了鄧迪斯原有母題位中禁止、后果母題位的適用范圍,其余母題位保持不變。具體如表1所示:

表1 印第安民間故事與云南少數民族孤兒故事母題位對照表

通過與鄧迪斯在北美印第安民間故事中運用的母題位進行比較,我們確認出云南少數民族孤兒故事中的6組12個母題位。各母題位在孤兒故事的敘事發展過程中承擔著不同的功能。

最后,識別云南少數民族孤兒故事的結構模式。

按照每則孤兒故事中母題位出現的先后順序進行排列組合,歸納出故事中的母題位序列。相同的母題位序列識別為同一結構。所有母題位序列中共有或高頻出現的母題位構成孤兒故事最低限度的母題位序列。

(二)結構模式

按照上述的方法進行操作,可發現“缺乏——消除缺乏”構成云南少數民族孤兒故事中一組最低限度的母題位序列。此母題位序列既可以單獨出現,又可作為生長出其它母題位序列的基礎。基于“缺乏——消除缺乏”這一核心雙母題位序列,通過插入、鏈接母題位的方式可形成8種母題位序列。即云南少數民族孤兒故事共有9種結構模式。

1.“缺乏/消除缺乏”

這是最基礎的核心雙母題位序列,故事開始于“缺乏”,終止于“消除缺乏”。此序列構成了一個美洲印第安人故事的最小定義。鄧迪斯指出,大量美洲印第安人民間故事由不平衡向平衡的發展過程構成,不平衡是一種剩余或缺乏狀態,平衡則意味著過度的東西可以失去或某種失竊的東西失而復得。大約有22則云南少數民族孤兒故事屬于此種序列結構,涵蓋了物質、愛情、親情缺乏,以及因災害/迫害而產生的缺乏或過度狀況。多數情況下,在故事結尾,缺失狀況得到彌補。故事從“缺乏”到“消除缺乏”的變化過程,同樣是從不平衡向平衡的發展過程。當然,也存在仍以缺失母題位結尾的情形,即缺乏沒有消除,或是缺乏消除之后又開啟了新的缺乏狀況。大約有9則故事以未消除缺乏結尾,如孤兒娶妻后終又失妻,孤兒尋父母未果等。

2.“缺乏——禁令/違禁——消除缺乏”

這是在“缺乏/消除缺乏”核心雙母題位基礎上插入了“禁令/違禁”這組母題位所構成的四母題位序列。插入母題位,起到擴展故事結構的作用。云南少數民族孤兒故事中約有30篇孤兒故事屬于此母題位序列。故事插入了孤兒違反未來妻子的禁忌或聽從他人的命令、建議等情節,又或是敘述他人違反禁忌而失去寶物。

3.“缺乏——欺騙/受騙——消除缺乏”

此為“缺乏/消除缺乏”核心雙母題位基礎上插入了“欺騙/受騙”這組母題位所構成的四母題位序列。云南少數民族孤兒故事中約有25篇孤兒故事屬于此母題位序列。從母題位變體的敘事內容來看,該母題位序列常與以下情節相關聯:孤兒與山官、召勐、頭人等統治者智斗,孤兒娶妻、得到寶物之后他人欺騙孤兒。

4.“缺乏——任務/完成任務——消除缺乏”

這是在“缺乏/消除缺乏”核心雙母題位基礎上插入了“任務/完成任務”這組母題位所構成的四母題位序列。云南少數民族孤兒故事中約有62篇孤兒故事屬于此母題位序列。從母題位變體指向的敘事內容來看,多圍繞孤兒求親、尋找親人、鏟除妖怪、獲得寶物等情節展開論述。

5.“缺乏——加害/受害——消除缺乏”

這是在“缺乏/消除缺乏”核心雙母題位基礎上插入“加害/受害”這組母題位所構成的四母題位序列。云南少數民族孤兒故事中約有18篇孤兒故事屬于此母題位序列。這一母題位序列中加害行為的實施者通常是他人,孤兒是加害對象,母題位變體多為孤兒娶妻之后,他者因搶奪孤兒之妻對孤兒施害。

6.“缺乏/消除缺乏——任務/完成任務——后果/試圖逃避后果”

此為“缺乏/消除缺乏”核心雙母題位鏈接了兩組母題位所構成的六母題位序列。在消除缺乏狀況后,由任務母題位開啟新一輪的缺乏,故事有時以完成任務結尾,有時以尚未完成任務的后果母題位結尾。約有2篇云南少數民族孤兒故事呈現為此種母題位序列。故事的敘事內容與寶物獲取、鏟除敵人等相關。

7.“缺乏/消除缺乏——禁忌/違禁——后果/試圖逃避后果”

此為“缺乏/消除缺乏”核心雙母題位鏈接了兩組母題位所構成的六母題位序列。云南少數民族孤兒故事中約有34篇孤兒故事屬于此母題位序列。這一母題位序列多見于孤兒得寶型文本。

8.“缺乏/消除缺乏——欺騙/受騙——后果/試圖逃避后果”

這同樣是在“缺乏/消除缺乏”核心雙母題位基礎上鏈接了兩組母題位所構成的六母題位序列。常講述孤兒得寶、娶妻之后,因他人讒言復又失妻或失寶。云南少數民族孤兒故事中約有17篇孤兒故事屬于此母題位序列。

9.“缺乏/消除缺乏——加害/受害——后果/試圖逃避后果”

這也是在“缺乏/消除缺乏”核心雙母題位基礎上鏈接了兩組母題位所構成的六母題位序列。云南少數民族孤兒故事中約有53篇孤兒故事屬于此母題位序列。故事多講述孤兒娶妻之后,他人嫉妒孤兒,通過欺騙或刁難等方式對孤兒實施加害行為。

總起來說,云南少數民族孤兒故事中,“缺乏/消除缺乏”是最低限度的母題位序列。其它的母題位序列則是在此基礎上通過插入或鏈接母題位的方式形成。這些插入或鏈接的母題位,擴展了孤兒故事的結構模式。如果將上述的幾種母題位序列放置在一起,依據各母題位序列之間經常出現的黏連順序進行排列,則可勾勒出云南少數民族孤兒故事集群的基本結構形態:

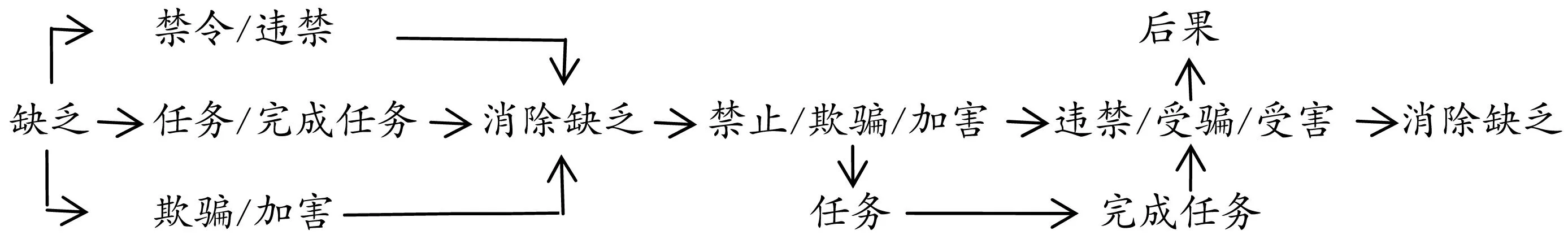

圖1 云南少數民族孤兒故事集群的基本結構形態

如圖1所示,整體觀照孤兒故事集群,故事的結構形態基本按照從缺乏到消除缺乏的線性序列發展。處于同一位置的母題位組合可相互替換。處于中間位置的“消除缺乏”母題位,既可代表缺乏的終止,又可鏈接其它母題位,開啟新一輪的缺乏狀況。故事結尾既可以是缺乏狀況的消除,也可以仍為缺乏狀況。

三、母題位變體:孤兒故事敘事類型的劃分

依據結構模式對故事分類,早已得到不少研究者的認可。普羅普指出:“因為類型是根據故事中所有的這種或那種突出因素確定的,而不是根據故事的結構,一個故事可以包含若干這樣的因素,那么一個故事有時就不得不同時被歸入幾個類型。”施愛東也曾提到“以最簡結構來進行故事分類”。也就是說,故事敘述的結構模式能幫助我們區分同構故事,做出形態結構方面的描述。但是,僅依據這些結構模式,還無法完成對故事敘事類型的劃分。

若想進一步確認孤兒故事的敘事類型,我們尚需借助母題位變體,將結構模式與敘事情節相對應,從敘事層面給結構模式“冠名”,進而完成分類工作。正如呂微所說:“對于故事類型的分析、研究來說,敘事功能的提取和確認若脫離了故事的具體內容,或者脫離故事所仰仗的具體文化背景,都無助于我們把握故事的內容甚至形式。”

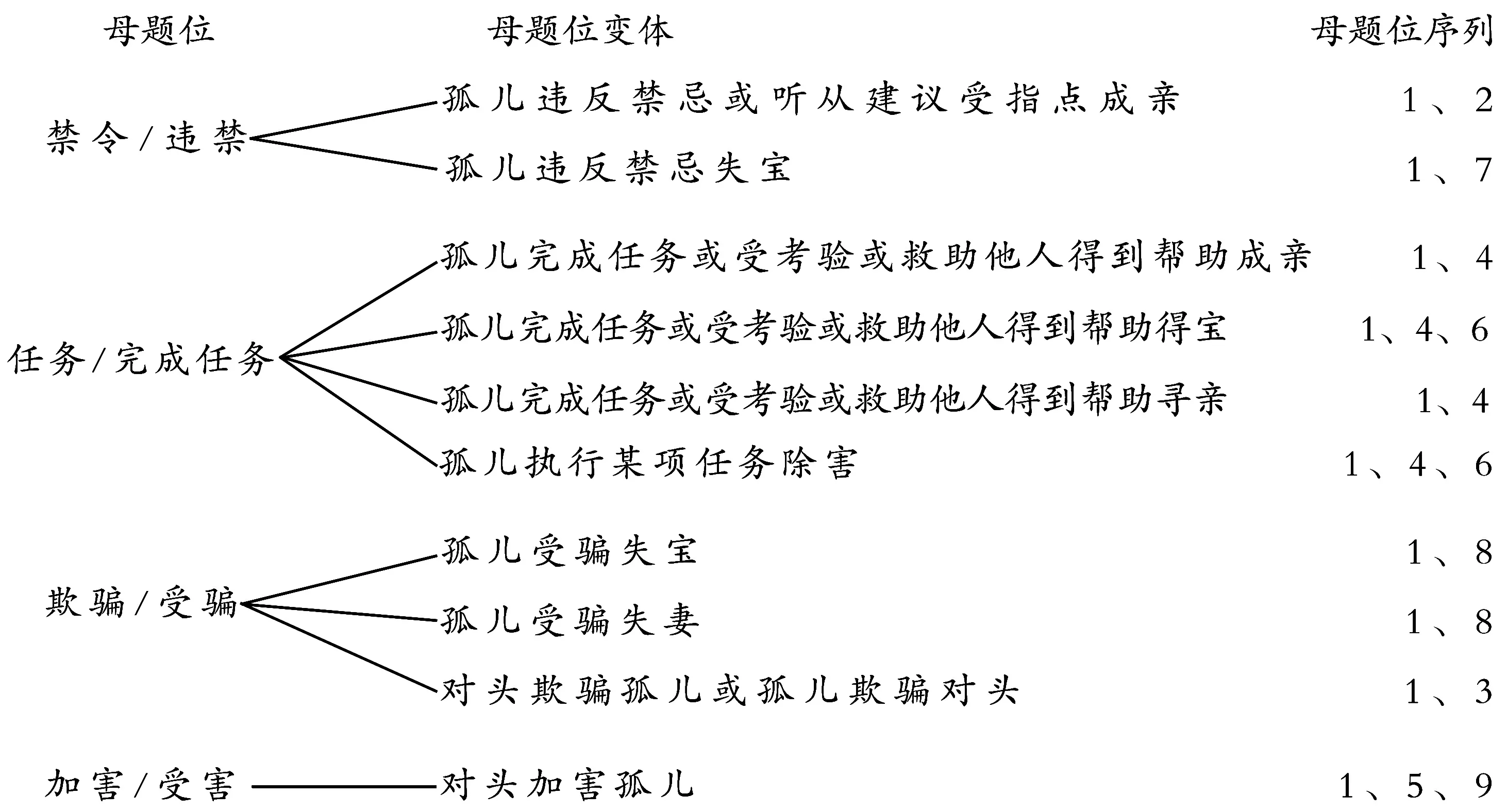

在梳理出云南少數民族孤兒故事中的6組12個母題位及9種母題位序列之后,結合母題位變體的呈現狀況,可發現母題位、母題位變體以及母題位序列之間存在著一定的對應關系。因缺乏/消除缺乏及后果/試圖逃避后果在母題位序列中描述的是一種所處狀況,并不直接呈現敘事情節,所以在接下來的討論中,我們將這4個母題位暫時懸置,只考慮影響孤兒行為和狀態變化的母題位。由此可看到孤兒故事中母題位、母題位變體與母題位序列之間的結合關系如下所示:

圖2 母題位、母題位變體及母題位序列結合關系

從圖2可以看出,同一母題位組合有時會對應多種母題位變體,與母題位序列之間的對應則較為單一。這樣,如果我們從母題位出發,根據三者之間的聯系,再結合缺乏/消除缺乏以及后果/試圖逃避后果的敘事狀況,可確認出4種敘事類型:

孤兒違禁、完成任務娶妻型及娶妻受騙、受害失妻型(1、2、4、8、9)

孤兒完成任務、聽從建議得寶型及得寶違禁、受騙失寶型(1、2、4、6、7、8)

孤兒執行任務、接受考驗尋親型或受騙、受害失親型(1、4、8、9)

孤兒完成任務除害型或受騙、受害型(1、3、4、5、6)

若進一步概括,可將云南少數民族孤兒故事劃分為:孤兒娶妻型(包含失妻型)、孤兒得寶型(包含失寶型)、孤兒尋親報恩型(包含失親型)以及孤兒智斗除害型(包含孤兒除害受害型)。

(一)孤兒娶妻型

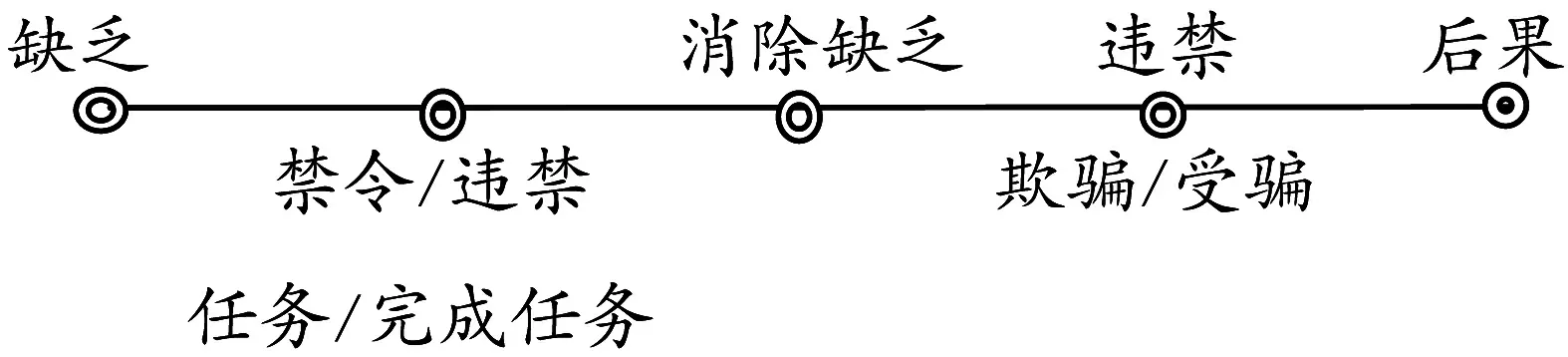

依據孤兒違禁、完成任務娶妻型及受騙、受害失妻型中的母題位序列(1、2、4、8、9),結合各母題位變體大多敘述窮苦無依的孤兒祈望有個溫暖幸福的家這一情節,可劃分出孤兒娶妻這一敘事類型。其基本結構形態如下:

母題位(◎)

在270多則云南少數民族孤兒故事中,約有132則屬此類型。此類故事常以孤兒孤苦伶仃作為敘事開端,隨著任務的完成或禁令的打破,孤兒成親,缺乏狀態消除。少部分故事在這里戛然而止,但多數故事會在孤兒娶妻之后以加害/受害或欺騙/受騙的方式開啟新一輪的缺乏狀況。孤兒也會迎來命運的逆襲,或是取代原統治者,或是與妻子遠走他鄉。也有部分孤兒娶妻故事以悲劇結尾,二人雙雙殉情,或孤兒受他人教唆趕走妻子回到最初的生活狀態。如《孤兒窮斷筋的奇遇》(彝族)講述孤兒受騙將妻子趕走,失去一切。有的故事講述孤兒趕走妻子后悔恨萬分,經歷考驗重新找回妻子,最終仍以消除缺乏的后果母題位結尾,《幺與龍女》(苗族)、《鯉魚和孤兒》(白族)等便屬此種情況。

結構分析的目的之一是洞察世界觀,揭示文化隱喻。孤兒娶妻故事隱喻著孤兒的個體成長。通過婚姻,孤兒完成了成人儀式的洗禮,從未成年走向成年,重新擁有了一個家庭。俄羅斯漢學家李福清在談及孤兒故事時曾指出,這類故事的重點在一個孤兒的命運,講的是一個家庭的事。可見,云南孤兒故事中,孤兒娶妻的敘述是根植于傳統家庭關系和家庭場景的。

(二)孤兒得寶型

依據孤兒完成任務、聽從建議得寶型及違禁、受騙失寶型(1、2、4、6、7、8)中的母題位序列,結合各母題位變體集中敘述孤兒得到寶物這一情節,可劃分出孤兒得寶型故事。其基本結構形態為:

母題位(◎)

云南少數民族孤兒故事中約有90則屬于此類。故事以得寶為主線,孤兒借助寶物解決了現實困境,改變命運。開端描述孤兒處境困窘(缺乏),通過完成各項任務或是經歷考驗、受到指點,孤兒得寶(消除缺乏)。孤兒得寶后,故事有時講述貪心者騙取孤兒的寶物,但最終貪戀寶物者失寶并受到懲罰,孤兒重新獲得寶物(后果)。以《小木盒》(納西族)為例,弟弟得到了老人贈送的小木盒,哥嫂欺騙弟弟奪走木盒,結果哥嫂受懲,弟弟獲老人贈送的另一寶物。故事有時又會講述孤兒的兄弟姊妹向孤兒詢問獲寶經歷,卻因為貪心,不僅未得寶反而受懲。

孤兒得寶故事隱喻著勤勞善良得寶、貪心不足失寶這一觀念。“即寶物的獲得和據有,必須與一個人的‘德行’相稱,有德者才能有福,否則,就算得到了財寶,也會因各種原因而丟失。”

(三)孤兒尋親報恩型

依據孤兒執行任務、接受考驗尋親型或受騙、受害失親型(1、4、8、9)中的母題位序列,當各母題位變體圍繞孤兒尋找親人這一敘事情節展開時,可劃分出孤兒尋親報恩型故事。其結構形態是:

母題位(◎)

約有21則云南少數民族孤兒故事屬于此類。開端多敘述孤兒原本擁有親人,但孤兒被棄,或其親人被抓、病危,導致孤兒已經或即將失親。在這里,故事的不平衡性由一種隱藏的缺乏開始,孤兒由此開啟外出尋找或解救親人、為被抓的親人報仇等尋親報恩模式。故事多以缺乏的終止結束,即孤兒替親人復仇成功或孤兒找到親人一家團聚。即使在那些失去親人的孤兒故事中,也因孤兒獲得某種情感的寄托而在情感層面消除了缺乏,故事達到新的平衡。此類故事有《棄兒的故事》(苗族)、《群豹護送孤兒》(怒族)、《長刀的故事》(景頗族)等。

孤兒尋親報恩故事的核心要素之一是“孝”,此類故事中的報恩情節隱喻孤兒因孝得福的題旨。從受恩者孤兒的行為及報恩的方式來看,展現出“中國報恩故事的深層文化心理是農耕民族的一種‘播種——收獲’的經驗式思維建構的深層情節。”在現實生活中,這種“尋回”親人或報恩父母的美好愿望很少能夠實現,故事中孤兒在情感、心理層面對親情關系的寄托,更多表達的是對父母恩情的感念。

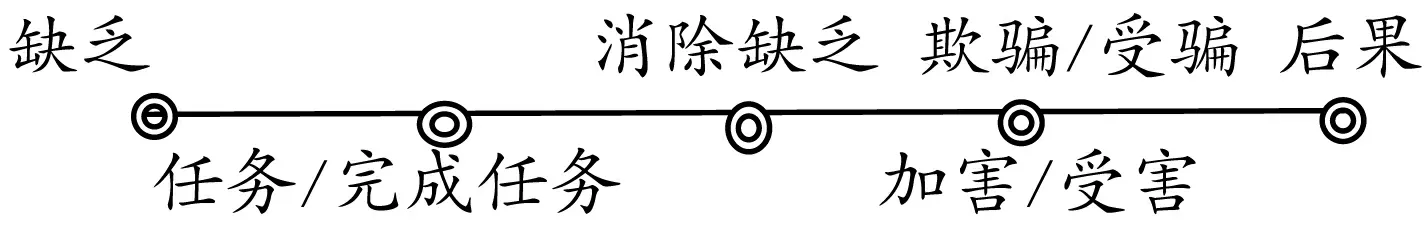

(四)孤兒智斗除害型

依據孤兒完成任務除害型及受騙、受害型(1、3、4、5、6)中的母題位序列,當各母題位變體圍繞孤兒除害這一敘事情節展開時,可劃分出孤兒智斗除害型故事。其基本結構形態如下:

母題位(◎)

云南少數民族孤兒故事中約有30則此類故事。故事多以孤兒面臨災害或統治者的刁難作為開端,最終孤兒憑借自己的勇敢機智消除災害、破解刁難、懲治對手,有時甚至戰勝對手成為新的統治者。如《巖崗妹》(傣族)、《山官發火》(景頗族)等。

孤兒智斗除惡故事既隱喻著狂歡化色彩,也蘊含著不屈不撓、不斷自我突破的精神。故事傳遞出這樣一種觀念:“民間故事就是利用這些富于狂歡色彩的日常形象把社會現實里的一些關系顛倒過來看”。弱小、平凡的孤兒面對強大對手的欺壓與迫害,在懸殊的力量對比中以智斗獲勝。原本“最幼小的或讓人看不起的孩子,變成了最有非凡力量的強者”。

綜上所述,我們通過識別云南少數民族孤兒故事的母題位序列,依據這些結構模式及母題位變體劃分出云南少數民族孤兒故事的四種敘事類型。如果我們借用普羅普對民間故事雙重特性的討論并稍作變動,就可以總結出民間故事中關于結構模式與敘事類型之間的關系:一方面,它驚人多樣、五光十色;另一方面,它亦很單一、重復。也就是說,孤兒故事中的各種故事類型,其基本結構模式是較為穩定的,但在敘事過程中,會產生各種不同的母題位變體,由此形成豐富的敘事情節和不同的故事異文。

結 語

復合型民間故事展現出“愛東拉西扯”的形態結構特征,常給故事學人帶來立型歸類的困難。孤兒故事的研究也面臨同樣的窘境。學界以往對孤兒故事認可度較低,且一貫秉持母題分類傳統,未能有效解決此類故事類型劃分時的交叉疊合問題。本文認為,解決復合型故事的分類問題需要回歸孤兒故事的深層結構,以結構模式作為類型劃分的標準,結合母題位變體的呈現來完成其分類工作。需要說明的是,結構分析并非是對AT分類體系的排斥,而是一種補充。正如鄧迪斯所說:假設不同種類的民間故事或不同文化區域的民間故事可能有不同的程式化母題位序列,很可能有一個基于形態學標準的類型索引,但是這個索引將是對阿爾奈-湯普森類型索引的補充,并被交叉引用,以便民間故事學者可以一眼看出阿爾奈-湯普森的故事類型屬于哪種形態類型。也就是說,結構模式分類與AT分類索引兩者之間的關系是相輔相成的。