魚素雁書寄深情

——戴不凡回憶周信芳先生

戴 霞

中國藝術研究院戲曲研究所

我的父親戴不凡(1922—1980)1952年從杭州調京參加戲曲工作后,由于工作需要,他與全國許多劇種的老藝術家或著名演員均有交往,并在交往中結下深厚的友誼。在十年“文革”中,這些他所崇敬的老藝術家們盡管紛紛慘遭噩運,被打入另冊,但這并沒有改變他們在父親心目中的形象,雖然當時他自己也同樣身處逆境。有時靜下心來,他也會細細回顧自己調京后的工作種種,每及憶起與戲曲界“頭牌”交往的事情,他都會心潮洶涌,“許多往事,歷歷在心”。

他常對我們談起這些國寶級的藝術家們的某些軼事,并以十分欽佩贊賞的口吻來描述他們高山景行的道德風范和卓越超群的藝術成就。對自己無話不談的兩三老友,雖然他們有的不在北京工作,但父親也常寫信談及與這些老藝術家們交往的舊事。父親在給杭州工作的曾經同事,也是多年的好友謝獄伯伯的信中,就多次談起自己與一些著名演員交往的情況,向他們了解劇種的歷史及演員的表演經驗。父親是浙江人,故與同是浙江人的周信芳先生及1949年后在浙江定居并工作的蓋叫天先生特別談得來。當然,“特別談得來”的原因不僅只是“鄉黨”之故,而是在通過采訪或幫助他們審定和修改劇本的接觸中,父親深深被兩位藝術家高尚的道德品質所感動,也被他們對藝術精益求精的精神所折服。現將1973年至1974年間,父親給謝獄伯伯信中談及周信芳先生的部分文字摘錄出來,并加以說明。從這些信手寫來、毫無拘束的文字中,可以看出父親與周先生的交往種種,從中也能使讀者了解許多不盡為人知的珍貴史料。

周先生不認為自己是“海派”

眾所周知,久負盛名的周信芳先生是京劇麒派藝術的創始人,他的唱腔渾樸蒼勁,表演善于烘托場上氣氛,有極強烈的節奏感。周先生成名很早,被業內人士稱之為“麒老牌”,或干脆簡稱“老牌”,后來,這些稱呼也在廣大觀眾中傳揚開來。由于周先生長期在上海演出,人們常常把他及他所代表的麒派藝術風格稱之為“海派”,用以區別北京京劇在表演上追求功架、板眼的中規中矩,演出劇目、表演必有師承的“京派”,但周先生自己對這種說法卻并不以為然。父親給謝伯伯的信中這樣寫道:

一般習慣,均尊老牌為“海派”。但老牌在熟人前,對此“尊號”憤然不已。彼以為“海派”者,乃唱《槍斃閻瑞生》、耍弄機關布景者流,與彼毫勿搭界者也。若尊之為“麒派”,彼頗接受。

我曾屢問其究竟有多少麒派弟子?彼又牢騷大發:“他們故意把嗓子喊啞,來學我麒老牌,你說,這批人能不能算麒派!”我曾詢之再三,在其弟子中最得意門生為誰?彼則搖頭不已,說:“我只和一些人說過戲(行話,即教學之意),他們只學我的外形,也就算是麒派!”……

對流派,周先生似有滿肚子說不出之“苦”。緣其父曾任余姚縣令,后住京做一甚窮之小京官。他5 歲時,其父即請教師每日來家教戲(師某,系“三慶班”者),7歲即正式登臺演出(麒麟童者,七齡童之諧音也),幾年后他到北京,進喜連成科班,曾與梅蘭芳等同臺演出。

當時,正值譚鑫培聲名大振之時,他看了周的演出后,對此童頗為欣賞,故周曾為譚之及門子弟。譚盛年時,音調甚高而剛勁;到晚年(60 多歲以后),以年齡及嗜好(抽鴉片)關系,乃一變而為萎靡不振、有氣無力之靡靡之音。……而周所學者,乃譚盛年時之腔調。其后,老牌又隨汪大頭(桂芬)學,汪腔亦是屬于長江大河者。南下到滬后(光緒末),彼又與汪笑儂(專編新戲的,他的劇作前幾年經周要求,已公開出版)合作。汪笑儂學孫菊仙,亦是唱高調門——“正宮調”的。據周言,譚叫天(盛年之腔)、汪大頭、汪笑儂,都是“黃鐘大呂”之聲,非有氣無力之腔也。故在老牌自己心目中,他不僅不是“海派”,而乃是貨真價實,極為地道之“京派”也(此點,蕭老亦嘗對我言之,說周確非“外江派”,而是學譚盛年之腔調者)。

有人認為×××等系“京朝派”之正宗;然在老牌心目中,則認為此事殊可商榷。蓋彼言之下之意,“京朝派”之正宗,他身上略有六七;其他實非“正統”也。——此點,他曾同我談過四五次;并曾學譚鑫培、汪大頭、汪笑儂之唱念與彼自己唱念之比較,以資證明他非“海派”和“外江派”(意即“我乃京派”),還曾出示資料(彼于數十年前化名寫的《談譚》,對譚之藝術分析至精)。其意在:希望我能執筆寫一文章,來論述麒派實系“京朝派”。但弟考慮再四,覺得此文難寫。蓋若道出其中隱秘,必會引起軒然大波矣。此事,他非極熟之人不肯談。故外間知者甚罕也。——彼南下后,又嘗與三麻子(王鴻壽)合作,三麻子系徽班出身;周之《跑城》《掃松》,即系得三麻子嫡傳者。而徽戲為京戲之祖師,故彼實系京戲中老生之“正統”,并非“海派”也。盛年之譚腔,蓋以三麻子之身段(徽戲之身段,較向“唱”發展之“京”戲,實繁復異常),加上汪笑儂之愛編新戲,這等等方面,即“麒派”之基礎。

周信芳贈戴不凡《周信芳先生演劇五十年紀念文集》

1955年4月,文化部、中國文聯、中國戲劇家協會在北京共同舉辦梅蘭芳、周信芳舞臺生活五十年紀念會。會議在年初即已開始籌備。當時父親負責收集、整理梅、周的各種資料匯總,并據以寫出一份詳盡材料,供作報告的田漢先生參考。我們在父親遺留下來的大量稿件中,有幸看到了這份題為《關于周信芳先生及其藝術》的材料。其中有這樣幾句話:周先生不承認自己是“海派……”“在周先生心目中,他并沒有什么麒派、海派等等派別。他認為:那些只圖臺下效果,不顧劇情真實的京戲才是‘海派’。”事實上,周先生是京劇(包括“京朝派”)表演藝術傳統最忠實的繼承者和發揚者。

雖然父親沒有正式寫文章論述周先生所代表的麒派藝術實系“京朝派”,但他后來在《好學不倦的藝術家——周信芳》一文中寫道:“以前,京劇界中有些人不理解周先生的藝術,說周信芳的藝術是所謂‘海派’,以示區別于譚鑫培等的‘京朝派’。實際上,周先生曾經是很好地觀摩過,而且十分推崇譚鑫培先生的表演的。拿《空城計》來說吧,周先生認為譚鑫培能把諸葛亮沒有臺詞的地方和心里要說的話,都通過神情、動作表現出來。他學習譚鑫培,不像別人那樣,只從外形、表面的一舉一動地擬模;而是善于分析譚鑫培所創造的人物形象和他所演的人物內心情感,善于學習他的現實主義表演方法。”父親的這段話,實際上也是為以周先生為代表的麒派藝術實非人們眼中的“海派”京劇而正了名。

每日自動“送戲上門”

1953年年初,文化部將戲曲改革審定傳統戲曲劇目列為首要工作。為此,藝術事業管理局(簡稱“藝術局”)專門成立了由4 人組成的戲曲劇目審定組(簡稱“劇目組”),組長由藝術局第一副局長、黨委書記張光年兼任。當時劇目組共審定了56 個京劇傳統劇目。父親作為劇目組的成員之一,負責了包括《群英會》在內的26 個京劇傳統劇本的審定、整理、編輯工作。到這年10月,審定的數十個劇本定名為《京劇叢刊》,以“中國戲曲研究院編輯”的名義交由新文藝出版社(上海)陸續出版。出版前,父親還撰寫了《京劇叢刊》的“編輯凡例”,并制定了各劇目“前記“的編寫規格。1954年1月,中國劇協從文化部藝術局分離出來,劇協黨組書記兼秘書長、《劇本》月刊主編張光年將劇目組的成員帶到劇協。由此,父親成為《劇本》月刊戲曲組的成員之一。鑒于在審定、整理傳統劇本中取得了一些經驗,在這年的9月至12月,上級又派父親赴滬協助當地文化部門籌辦并參加華東區戲曲觀摩演出大會。大會結束后,他參加了華東戲曲研究院《華東地方戲曲叢刊》(計30 余集)的編輯工作。對每部戲,父親不僅看過劇本和演出,而且在作者修改過程中提出了具體意見,并草擬“編輯前言”。他還向華東各省推廣審定《京劇叢刊》的經驗。這期間,父親吃住都在華東戲曲研究院,因此得以經常看到周信芳先生的精彩“演出”。父親在信中這樣寫道:

老牌有一特點:無論在前華東戲研院及后來之上海京劇院時,無論昨晚是否演出,每晨九點半,必蒞院(有時,下午三點左右,亦到院)。彼上班以后,喝龍井茶半杯后,其唯一工作,厥為“串門”。若編劇、導演、音樂、舞美諸室(組),無一不串。上下古今無所不談。興趣一來,則連唱帶做,大展“老牌”身手。故院中干部,甚少赴劇場看彼之演出;蓋他每天會自動“送戲上門”,且連演唱帶解說,除不化裝以外,實勝于軋電車赴劇場也。

關于周先生在單位的“興趣一來,則連唱帶做,大展‘老牌’身手”這一點上,我在其他人的回憶文章中也得到印證:

……正好《戲劇報》編委戴不凡到上海來。那是1959年三四月間,他就在市文化局劉厚生的辦公室里召集會議,和周信芳見面,因舞臺藝術記錄為《戲劇報》組稿,也談到了《義責王魁》。戴不凡提到了王中脫衣的身段,問是否取自《打漁殺家》。周信芳同他很談得來,這時談得興起,站起身來,做了一個《連環套》里黃天霸脫褶子的身段,一拍右腹,念一聲:“黃天霸!……”戴不凡和在座的人都禁不住拍手,叫好。周信芳也爽朗地笑開了。不用再加解釋了,這個身段是從《連環套》(《天霸拜山》)中吸取過來的……

周先生的這種“送戲上門”,在全國的大小劇團中恐怕是絕無僅有的事情。這不但體現了他對藝術的癡迷程度,而且也說明作為大藝術家的周先生,他與同行的關系是多么和諧、融洽,是個多么平易近人的好院長!

“我新收得一個麒派弟子”

父親在參加華東區戲曲觀摩演出大會期間,還有一項重要任務就是與華東戲曲研究院合作審定周信芳、蓋叫天二人的“私房戲”,這就使父親與周先生有了更密切的聯系:

憶1954年,我住華東戲研院(主要系負責審定他的劇目——即后來出版的那一厚本《周信芳演出劇本選集》),在其京劇組編劇室辦公,然辦公室每日下午實際只弟一人孤坐。時老牌正應約將灌《掃松下書》唱片,彼“趁虛而入”,每日下午三點半至五點半,攜其琴師來我辦公室“打擾你一下”,幾歷半月之久,與其琴師再三“琢磨”(此亦行話,“研究”也。)此戲之唱腔。一室三人,弟初則靜聆,繼則亦步亦趨,隨其大唱“黃葉飄飄,葉兒落……”老牌因弟嗓亦頗啞,乃曰:“我新收得一個麒派弟子了。”彼曾再三傳授如何運用丹田之氣,如何換氣、行腔,如何咬音切韻。然弟毫無音樂“天才”,跟著他齊唱,則儼然“麒派老生”;但他一讓我只跟胡琴,弟則“黃腔走板”,惹得琴師大笑不已。我跟著他唱時,他說“你已經差不離”了;可是,一單獨唱,則調不成調,腔不成腔,此亦“天資”所限,無可如何之事也。弟搞京戲多年,接觸者不乏“名牌”,然于京戲之唱念,僅悉其腔調板眼之稱,若自己一開口,則必惹得哄堂。否則,弟今日亦早可以“下海”,成為“麒派”矣!

結緣卻因《琵琶記》

周先生曾把《周信芳先生演劇五十年紀念文集》一書送給我父親,并題寫了“不凡先生留念 一九五四年九月三日北京 周信芳敬贈”幾行字。“敬贈”二字,代表著他們之間有著深厚的感情。自1966年周先生受迫害以后,父親會常常想起他、懷念他。1976年父親在整理藏書時,看到曾在揚州城中買的黃石牧《□□堂集續編》等書時睹物思人,又想起了周先生,他寫道:

一九五四年春,因審完老牌劇目,而彼赴揚州演出,遂攜呂仲老有揚州之行。于飛絮滿天中,與演員同往綠楊旅館,都十日。曾由老牌攜其老伴暨幼女并呂仲老同舟泛瘦西湖,登平山堂,游觀音寺,訪迷樓舊址,復在虹橋附近由其幼女攝影……二十余祀矣!廣陵曲散,牌、仲復于前去兩秋九月物化,撫卷憶昔,慨莫能已。丙辰春日記。

每想到與周先生相處的日子,想到其所受到的不公平待遇,想到這位德高望重的老藝術家之死,父親的心情就無法平靜。他在給謝伯伯的信中,回憶與周先生在一起時的往事:

弟置身梨園,唯與此老相交甚深。彼每年必來京(蓋“人代”也);到京后,不來文聯大樓則已,若來,則必先逕入弟之辦公室。除詢及文藝戲劇界之近況外,弟若有所詢,渠則必連唱帶做,為之解說再三再四。劇協內部及京劇院某些人恒稱弟為“麒派”,實非無因。彼之對我有好感者(1954年在滬,與兄相見前后,彼曾數挽人來詢及弟之家庭情況,蓋志有所屬焉)。……源于1952年冬,時值全國會演結束之后,彼留京演出。當時一主要劇目為《琵琶記》,系抗戰前彼組織“移風社”時親自改編者。演出后,以馬公為代表,持否定意見者居上風(即田漢亦如此)。唯光年酷愛此戲原本,他召弟到其臥室“密謀”半夜之久,二人意見一致,即:此劇之主題思想,即陳眉公之所謂“功名本是無情劍,隔斷骨肉兩分離”是也。翌日下午將舉行座談。“密謀”時,決定由弟先發制人,首起發言。最后由光年作總結。屆時開會,我乃第一個“跳出來”,滔滔不絕,引馬恩列斯,大談此戲主題思想。這一來,原頗欲否此戲之馬公等“措手不及”,彼等發言時,只得唯唯否否而已。故周會后即對我好感倍加。

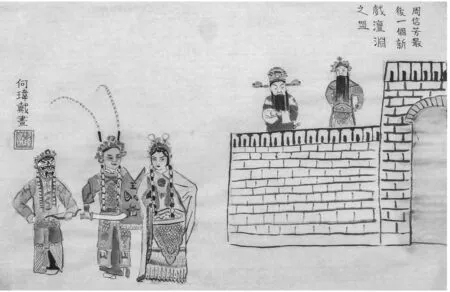

在《琵琶記》中,周信芳飾張廣才,李玉茹飾趙五娘

在《四進士》中,周信芳飾宋士杰,趙曉嵐飾楊素珍

父親對《琵琶記》是進行過深入研究的,后來曾撰有《論古典名劇〈琵琶記〉》一書。而早在1920年,周信芳先生就在上海商務印書館活動影戲部拍攝過《琵琶記》的電影。難怪他們都對這部古典名著情有所鐘。

《坐樓·殺惜》 絕處逢生

1961年,由應云衛、楊小仲導演、上海天馬電影制片廠出品的影片《周信芳的舞臺藝術》,拍攝了周先生的代表劇目《徐策跑城》和《下書殺惜》(又名《坐樓·殺惜》)。這兩個劇目不但成為研究麒派藝術必不可缺少的資料,也成為麒派藝術傳承的重要依據。

然而,就是像《下書殺惜》這樣的優秀劇目,在20世紀50年代初卻被打入“另冊”而遭禁演。當了解到周先生非常想演這出戲、而禁演此戲完全沒有道理時,父親據理力爭,向劇目組長張光年陳情,最終使這出戲成為周先生的保留劇目:

1954年春,弟赴滬審定其劇目時,審定之劇目名單,原已經組內討論、由光年報文化部、中宣部批準,其中本無《烏龍院》(即《坐樓·殺惜》)。然弟從旁獲悉,老牌亟欲演出此戲……而某些領導不予允許。弟又與光年“密謀”,必須將此劇列入彼之“審查劇目”。光年一口答應,并交換了對此戲之修改意見。及弟赴滬時,老牌正準備到揚州等地巡回演出,隨同之旦角為趙曉嵐,但除《打漁殺家》外,曉嵐無一戲可與老牌同場演出者。我盡悉以底蘊,故一開口同老牌談審定其劇目時,首先即主動向彼提出,要先審定此劇,彼大為吃驚。

猶憶一春風和暢之下午,弟與彼在他辦公室之走廊上,與呂仲(先后任華東戲曲研究院、上海京劇院之編劇,抗戰前與周即有來往,我們習慣稱呼他為“呂大哥”。今年6月,以67 歲之齡,逝于南京矣)等三人,共談此戲。我提出:

一、按《水滸》,這戲毫無問題。壞在當年“京朝派”為了適應部分觀眾之口味,將宋江處理成為一個純粹的嫖客,似爭風吃醋而殺人者。二、應恢復宋江未上梁山前之“草莽”英雄原相,必須把他那些“調兒郎當”之處徹底刪去。三、宋之殺惜也,實由于“政治”問題之故;此是古代革命與反革命之斗爭,必須強調。……弟為之細出主意如何修改。——一席之談,老牌極為傾倒。越二日,彼即將其(按我意見)之新改劇本交我審閱。與我之原意,竟一無出入。

在《下書殺惜》中,周信芳飾宋江,趙曉嵐飾閻惜姣

為加強第三點,彼甚想將《劉唐下書》(此為徽班原有之一出)加入,我說,此甚為必要。翌日,彼即將《劉唐下書》之親筆原稿交我(彼殊“節約”,稿系用已寫過的道林紙反背用毛筆寫的;并親自用線裝釘成。彼之毛筆字,有隸味,一如其表演之“剛勁”。此原稿,現猶在敝篋,惜忘了請其簽名耳)。數日后,我往揚州觀其演出,一切如同我之設想,殊以為樂。——以至1961年冬,彼來京作“舞臺生活60年紀念演出”時,《烏龍院》一劇被觀眾譽為杰作。《戲劇報》約曉嵐寫了篇演此戲之藝術經驗;實則,曉嵐所談種種,全系弟當年之“餿主意”也。曉嵐在臺下,貌不過中人;然她上臺飾惜姣,則妖艷靚美,珠光寶氣,眩人心目。老牌與她合演此劇,如能以小說筆調記之,當可勝于耐庵原著十倍也。

1975年,全國開展批《水滸》運動時,父親在學習小組會上公開發言時又提到了與周先生一起討論《坐樓·殺惜》一劇的情況。他說:

一九五四年我去上海分工負責審定麒麟童(周信芳)的劇目時,他想把這出拿手戲列入,但是怕挨批;原因一是宋江殺了個女人,“污蔑婦女”;再則,這個婦女“成分不錯”。我說,她已經決心要告發宋江私通梁山晁蓋了,管她是男是女、是貧農是雇農成分,反正是個反革命,干么不可以殺?不過,你演的那個宋江,實在不太像毛主席《矛盾論》中說過的三打祝家莊的領導人,而像是個白相人。把這個問題解決了,我認為這個戲可以演。后來他和我共同討論出一個修改方案,他自己動筆改的……麒麟童那年要求把《劉唐下書》加進去,我說我沒看過這場戲;他親自用毛筆正楷寫了一本給我。這本東西至今在我手頭,沒丟失。

父親在那次的發言中指出:“談起《逼上梁山》,這是毛主席親筆寫信肯定的好戲嘛,這封信是我們整個戲曲改革工作的第一篇光輝文獻嘛,為什么現在不演《逼上梁山》,還有《三打祝家莊》呢?我沒有想通。”而就在那一年的3月,周先生含冤去世,父親的頭上還戴著“歷史反革命分子”“反動學術權威”等多頂帽子,然而他卻在會上公開質問為何不演水滸戲,并大談當初自己與周先生共同商量修改《坐樓·殺惜》一劇的情況。父親就是以這種方式來表達對周先生的懷念,這是需要何等大的勇氣啊!

“甚以老兄為知音”

周信芳先生數十年來面對的觀眾,基本上是屬于城市中的平民階層,為使觀眾易于接受,故京劇麒派的表演具有樸實無華、通俗易懂的風格。但中華人民共和國成立后,由于受外國戲劇的影響,使得中國的傳統戲曲藝術也受到不小的沖擊。父親向謝伯伯回憶了60年代初學術界關于我國藝術表演體系之爭的一些情況,他寫道:

1961年下半年,在討論美學的高潮中(那時《人民日報》《文藝報》《新建設》等報刊,幾乎無一不在召開一連串的座談會,我是經常被各報拉去參加的),《人民日報》忽把朱光潛譯的一篇狄德羅《演員的矛盾》發表了出來,幾乎引起了整個文藝界和哲學(美學)界的擾動。劇協(其實是《戲劇報》)召開了多次座談會,除了“圈子里”的主要人物(話劇、戲曲、歌劇的頭牌導演和演員)以外,許多從事美學工作的如朱光潛、王朝聞、李健吾等以及電影界的名人都參加了。在這樣的盛會上,連中央戲劇學院的教授也不太輕易能有發言機會的。其規模雖不及當年爭論《琵琶記》時大,但熱鬧有過之(一些報刊記者要求參加,只能坐在門口聽,擠不進去)。由于“歷史”的原因以及“學習蘇聯”的口號,話劇、歌劇、電影的表演、導演,離開了“斯坦尼”,那是無所適從的。戲曲表演呢,搞“導”的,也幾乎無一而非“斯坦尼”(因此,不只在藝術上,而且在人事關系上,各劇團也鬧出了無窮無盡的糾紛、爭執;這是“圈子外面”的人所不知道的)。“斯坦尼”之“精華”,那是要演員“體驗”(自己變成劇中人,但要有內心克制)。而狄德羅呢(這原是電影、話劇、歌劇導演、演員所陌生的名字,更無論戲曲矣),他是主張“表現”的(即:上了臺以后,演員不是變成劇中人,而是“重現”他在排演里所掌握的一切,即:演員還是演員,在臺上只是重新表演他在排演場中已經定型的“范本”)。“演員的矛盾”云云,即:上了臺以后,“我”究竟還是“我”呢,還是變成了劇中人呢?——問題爭論得很激烈,以至于把狄德羅原文的不同版本也翻譯出來了。這問題不只是關系到崔嵬、白楊、舒繡文、歐陽山尊,也關系到梅蘭芳以至于侯寶林的。不只關系到藝術,也關系到政治——按“表現派”的理論,演員上臺后只需重復表演他在排演上已經由導演給予“定型”的“范本”,那是可以不深入生活的;而按“體驗派”理論,那就得先深入生活、熟悉生活。同時,這不只關系到藝術,也關系到全國影劇界幾萬人(特別是“名牌”)的飯碗問題的,因為,萬一狄德羅所說的是真理,那么,他們原來的一套(斯坦尼)就得全扔了,如不失業,也得自“人手足刀尺”從頭學起。會上,搞戲曲的阿甲、李紫貴以及李少春、袁世海等全談了,正像話劇、歌劇、哲學界人士一樣,越說越糊涂。總之,爭了許多次(全國各劇團也無一而不在爭這個問題),沒個結果。

周信芳給戴不凡寫的名片

會是要我“把場”的。按我的意見,應當由編輯部(加上搞表演的編委)來歸納研究一下會上提出的問題,然后再進一步請全國戲曲界的名演員、老演員,根據我們歸納的問題,從他們的切身經驗來談。這樣,中國戲曲特有的表演體系究竟是什么派?那是可以解決的。如此電影及話劇、歌劇學習戲曲傳統(學狄德羅,他們是不可能接受的;學傳統,大家的興趣就來了),使它進一步民族化、大眾化的這個喊了幾十年的口號,也可以具體解決了。

當時,我曾寫了一封信給陳西汀,讓他去問問“老牌”(陳當時正和他泡在一起在搞《澶淵之盟》):“你在臺上,究竟是我,還是非我?”

我說,根據你多次同我談的,以及我看戲的印象,是否可以這樣說:作家是拿鋼筆、墨水、稿紙還有語言、文字作為工具來表現他所想表現的東西;畫家是以顏色和線條為工具來表現他所想表現的東西;而演員在臺上是以他自己的身體、五官、四肢(這是經過“訓練”的,舞蹈化了藝術化了的身體、五官、四肢)作為工具,面向觀眾,在“寫”他所想告訴于觀眾的“這個人”。因此,到了臺上,演員還是演員自己,猶如寫小說時作家仍是作家自己一樣。但也正像寫小說,寫得色舞眉飛、淋漓盡致之時,有時也會“忘我”——和他的人物合而為一了。因此,這既非到臺上去冷冰冰“重現”在排演場中已經定型的“范本”的狄德羅“表現派”,亦非化而為劇中人的斯氏“體驗派”。

陳后來復信說:“老牌聽后,甚以老兄為‘知音’,他把(我)信中所說的體味了兩天之后,說:‘我在臺上演戲,就是這么回事’。我們梨園行也都是這樣演戲的。我也不知道該叫什么派。”——其實,這就是地地道道的中國傳統戲曲表演藝術的一個核心問題。不是法國也不是俄國派,而是“中國派”。

一元一碗的“東坡肉”與家宴

1972年,父親身處逆境的同時,也在關心著周先生的近況和命運,不斷地打聽他的消息。父親在給謝獄伯伯的一封信中寫道:“周事,亦可為兄略談。不久前,陳西汀兄來信告我,周雙目已失明。然未及其‘結論’如何。他參加過南國社(演過話劇《雷雨》),勝利后又因(在上海淪陷時)演過《文天祥》等劇而接受‘中正獎金’(不過,在那個時代,不接受恐怕也不可能),再加上一個《海瑞上疏》,反正這是‘夠嗆’的。”在談到周先生的家庭生活情況及印象時,父親說:

解放后,周除每月之保留工資外,原華東戲研院、上海京劇院為照顧其生活,每年均特調一些演員陪同演出一兩個月以上(大約系“四六”拆賬,周得其大半),每年收入如此甚多。周本人生活甚簡樸(僅有嗶嘰單制服兩套,一套且系半舊者),唯日食豬肉斤許而已(彼每次來京,均赴東安市場一小鋪中吃價不及一元之“東坡肉”一碗,以此為佳饌)。除購買書刊外,本人并無其它嗜好或浪費、揮霍……

憶1954年在滬時,周曾邀弟赴其“家宴”,梅亦參加;當時適田漢由川來滬,臨時又增一席(據說,其家中毋須出門采購,臨時增加三四席酒筵,系屬毫無問題者,蓋太座之“狐群狗黨”甚多,時來叨擾故也)。上海“十大名旦”幾乎全部蒞臨,均陪我為一桌,獻茶、敬酒,我被這批“女士”弄得很窘。幸酒量洪大,未被灌醉。那天,上海文化廣場聞訊,特派了攝影記者石燕(他解放前就是拍劇照的能手)來拍了五打膠卷,可是不悉何故,周及我均再三去問他加印,卻弄不到半張照片,真是遺憾!

周家,太太專雇了一位“才貫中西”的名廚,據說,其手藝超過杜月笙家中者。其菜肴之精美,實甚于錦江飯店百元一席。弟來京后,自“國筵”以下,參加筵會甚多。然周之家筵,至今思之,猶有余香也。

其一家不過三口人,兩老及一女;其次男,忘其名,俗喊為“小周”者,則在蘇北一劇團,不常返滬。全家住七層公寓樓房之第三層,其會客廳純系“洋”者,豪華之狀,使人炫目……周本人則自有一書房,三壁圖書,一張舊桌,兩把半新之彈簧靠背椅子而已。

最后一出新戲《澶淵之盟》

1962年《劇本》月刊第10、11期合刊上,發表了父親寫的《為演員寫戲——談麒派新戲〈澶淵之盟〉》一文,這篇長文后收入1963年上海文藝出版社出版的京劇劇本《澶淵之盟》中,該劇由陳西汀編劇。

而關于這出戲的創作過程,是與父親有關的。他向謝伯伯回憶此劇創作的前后背景時說:

老牌之最后一個新戲《澶淵之盟》,始作俑者,非他,小弟是也。

緣1960年冬,話劇《甲午海戰》(此劇驚心動魄,殊佳)演出前后,弟正在抓歷史劇問題,自己又在研究岳飛;因靖康之難而上溯澶淵之盟,覺寇準大可一寫(舞臺上之《清官冊》《罷宴》等,殊非此公全貌)。于新歷史劇,弟經光年指點,堅持恩格斯之三條“原則”的結合,即“巨大的思想深度,意識到的歷史內容,和莎士比亞劇作情節的生動性、豐富性”。以此尺度衡量,解放后戲曲界所編成千數百之所謂“新歷史劇”,實無太理想者。

當時焏思自己動手創編此戲。但西汀兄適來信向弟訴苦:彼自1955年來京參加講習會,在我協助下搞了個《屈原》獲得發表以后,五、六年來,所作所編近20 個,2/3 以上未獲演出,更無論發表與出版矣。故弟乃決意將此戲讓與他去寫。

對此,在運動中成為陳及弟之一重點問題的黑戲,弟可將當年之“黑心”向老兄“交代”于下:一、在弟所接觸中,西汀實為全國京劇界編劇中最具才華與舊文學修養者,我們意趣相投。而此戲必須老牌來演始佳。老牌與我及西汀關系又密,集三個“第一流”之力,必可搞出一個“第一流”的理想中的新京劇(歷史劇)。二、此劇之必須老牌者,緣史載:寇準拜相之時,與真宗言:“臣唯有一‘剛’字以報九重耳!”而強御駕親征等等,實系其“剛”之表現。老牌屬于元曲“斥奸罵讒”一科(戲中有罵王欽若等場),表演又素以“陽剛之美”取勝,故此題材甚“對”(此為行話,即“合”也)他的“戲路”(行話:風格之意)。而寇準不僅為政治家,亦一名詩人也。老牌有文化,上臺后亦善于表現書卷氣。京戲演員中,舍他,實無一人可以堪充此角——表現寇準之全貌者。三、素材中之“宏大思想”固十分明確,而抗御自“北”南下之敵,似亦可有助于現實教育;非為歷史而歷史劇者。據老牌數十年來所編之新戲而觀,渠于此道實所擅長。四、欲搞“新歷史劇”,舍內容外,必須在京劇形式上大膽突破,始能一新觀眾耳目。而老牌則是從不墨守成規,善于勇于在形式上革新者。

……我去信與西汀后,“一拍即合”;我又附去素材以及某些場子之具體構思,讓他去找老牌,我說“估計彼無有不同意者”,果然,一談之后,亦是“一拍即合”。且老牌對此興趣極高,回家當夜即親翻《宋史》《續通鑒》……以至到處找寇準集,等等。

當時,我曾叮囑西汀兩事:一、保密,毋為我等三人以外之任何知道;二、以業余時間來完成。他原答應,但事機不密,為院方所知,1961年春節后,訂計劃時,把此戲列入該院當年重點創作計劃之中。此自為該院領導之一番好意:可以保證作者有時間。然事情就壞在這里:一列入院計劃(特別是“重點”),則自提綱之初、二、三……稿,以至劇本之初、二、三……稿,均須先在組(室)內討論,又送黨委討論,等等。該院編審室人數不多,然情況復雜,……故自后寄來初步提綱等等,弟只得“順其道而提意見”,不復堅持原來設想。

1961年底,老牌由孫鈞(院黨委書記)陪同來京紀念演出時,親手交我初稿,再三致謝,要我幫助完成。當時看了,亦只得就其基礎上,提出一些存在的大問題,并建議一些地方可以加工提高而已。劇本發表時,在《劇本》上弟寫出了篇萬余字之長文為之推薦,題為《為演員寫戲——談麒派新戲〈澶淵之盟〉》。文中對戲推崇備至,但只稱之為“新編的歷史劇”、“麒派新戲”、“充滿傳統風味”,等等,特不名之為“新歷史劇”。——主要的“矛盾”在于:

這戲我閱其初步提綱(經他們組織討論過)后,就大失所望,蓋非我所理想的恩格斯式的新歷史劇也。具體意見是:原意要力求全面而正確地表現寇準、王欽若、宋真宗等歷史人物(這些人物在舊戲中原是有的,但寫的是偏面,甚至是不正確的“符號”式人物);但這些人物,在表現他們時,應當如恩格斯在同一篇文章中所說的,“他們行動的動機不是從瑣碎的個人欲望里,而是從把他們浮在上面的歷史潮流里汲取來的。”只有把這些主要人物背后的“歷史潮流”表現出來(當然不一定正面來寫),那才能夠表現他們“事實上代表了一定的階級傾向”。如果只像傳統歷史劇那樣只寫“個人”的活動(而無其把他們“浮”出來的背景),那就無法做到恩格斯說的“意識到的歷史內容”,這樣,也就影響了“巨大的思想深度”。這樣,最多只能在一個題材中,能夠局部地、在一些場面中,使人耳目一新,而不可能從根本上“煥然一新”(弟對爭論甚烈之歷史劇問題,在理論以至這次背后的秘密“實踐”中,堅持恩格斯的說法。有人在背后斥我為“教條主義”)。

此戲內行人看來,均一望而知是“麒派戲”。事關危急存亡之嚴重戰爭歷史題材而純以喜劇手法處理,詞不落套,頗有幾場意趣清新,然弟滿意與失望心情交織,亦為之“笑”,亦為之“哭”,真是無可奈何。

戲于1962年5月在武漢初演(僅排了五、六天),頗受好評;但1963年春節在滬公演,因只是用三天時間排出來的,演員上臺,除老牌本人以外,無不“掉詞兒”(連劇中念、唱都未背熟),更無論此戲均非舞臺“套語”,去如何體會其內容了。

梅先生的最后一個新戲《穆桂英掛帥》,一炮打響,獲得成功;老牌之最后一個新編歷史劇,有點“一蹶不振”(雖報上亦頗有大捧場文章),此或亦是“讖兆”也。

運動初期,一些人對此戲大貼大字報,謂此戲描寫寇準“剛上加剛”(劇中臺詞),是為了“抗上”,為了“反黨”,是“又一個《海瑞上疏》型的特大毒草”。……弟對此堅不作只字檢查。(在民族斗爭中,難道不需要剛強?)西汀在運動中,此戲自屬其“重點”。然他們工、軍宣隊對此戲之最后結論為:思想上有缺陷:描寫了一個好人(寇)沒有好下場(按:劇終時,按史,寫寇準被讒貶往大名軍)。

……總之,這段公案,本是我自作自受,一手弄出來的。

有些遺憾的舞臺記錄

20世紀50年代初,著名的文藝理論家、美學家王朝聞先生曾在杭州數訪蓋叫天先生后,于《文藝報》1954年第7 期發表了《訪問蓋叫天》一文,雖然引起文藝界的重視,戲曲界似乎反響不那么強烈。但直到1956年6月,文化部為繁榮戲曲劇目,在召開的首次全國戲曲劇目工作會議前后,王朝聞的《訪問蓋叫天》及我父親寫的《可貴的舞臺經驗——讀梅蘭芳著〈舞臺生活四十年〉》《蕭長華先生談〈群英會〉》這三篇文章才為人記起,這樣在一片“挖掘傳統劇目”的浪潮中,“挖掘、記錄老藝人經驗”之口號亦被提出。對于周信芳先生的舞臺藝術經驗,父親說:

老牌對其藝術經驗之記錄,甚為矜持。伊兵幾次赴滬面約,弟亦嘗屢次去信,均不之應。原因實為:他極想找一個比何慢、許姬傳更強的人,來助他完成。

大約是1958年夏吧,他來京時,我又去同他談此事;言談之下,他甚望小弟能去滬,住到他家一個時期,來“集體合作”一番。伊老兵曾屢為此斥我“組稿不力”,我說:“你給我一年半載假,包在我身上。”可他又不同意。

后來,拖得無可再拖,于1959年春,我去滬看會演時,乃拉厚生和老牌一起交談了一個上午,希上海文化局及劇協分會務必迅速派人記錄。

當時“三方”談定同意弟所提出的記錄內容:既要記錄外形動作,亦要記錄內心動作;既要記某戲現在演出的情況,也要記一個戲歷年改動的經過(從這里始可看出“勇于革新”的麒派之真實面貌);既要談藝術,也要談京劇界之歷史、佚聞……

但確實難找到人。后來仍派了呂大哥去寫、記;呂大哥對我的意見大都能夠聽取,甚至言語說重一些也不要緊。……但后來情況發生了變化,我只得也就聽其自然,束手不管了。后來,中國戲劇出版社為老牌之藝術經驗出了精裝本的專集。很榮幸,送了我一冊;翻了一下,長嘆一聲而已!(文章是在《戲劇報》和《上海戲劇》上分別連載的。)——因為,這部記錄,很像是老牌口中所說的那些號稱為“麒派”的演員一樣,得其形未得其神也。

為周先生六十年的藝術生涯作總結

1961年年底,文化部和中國戲劇家協會在北京聯合舉辦了周信芳演劇生活六十年的紀念活動。父親為《戲劇報》寫了《六十年的戰斗——紀念周信芳演劇生活六十年》一文,以編輯部的名義發表。此文在學術界影響很大,被諸多文章征引,后被收入到《周信芳藝術評論集》(中國戲劇出版社1982年版)《說周信芳》(中國戲劇出版社2011年版)等多部著作之中。關于該文的寫作緣起,父親這樣寫道:

1961年底,彼來京作紀念演出時,伊兵指定我為《戲劇報》寫一專論。我以起一個大清早之時間,寫成《六十年的戰斗》這篇長達萬字之論文。田老大對劇協各刊物送彼審閱之編輯部文章,無不大改者,……然拙作校樣送他處后,他僅改了半句話,并校正了幾個排錯的字(原校樣現猶存,幸未丟失)。老牌雖與他交往歷史甚久,然老大對其歷史及藝術實無深切了解,故對弟文,難措一詞。

在《六十年的戰斗》中,父親滿懷深情地對周先生六十年來的表演藝術生涯進行了回顧和總結,對其精湛的表演藝術、深厚的文化素養、崇高的思想品質進行了高度贊揚,并以具體事例,詳細分析了麒派藝術的表演特點。文章稱,周先生一貫積極參加進步戲劇界的活動,為了伸張正氣,維護正義和公理,他常挺胸而出,不計個人利害得失。因此,他受到種種迫害,也受過許多打擊和非難,但他并不屈服、妥協、消極、逃避,而是更積極地起來斗爭……周先生不僅是卓越的表演藝術家,同時也是一個出色的戲劇活動家,更是一位堅強勇敢的戰士!

周信芳最后一個新戲《澶淵之盟》,本文作者之子何瑋戴畫

是的,這位一直追求正義,追求光明,曾與惡勢力進行不屈不撓斗爭的堅強勇敢的戰士,在中華人民共和國成立之后,更是飽含激情全身心地投入到社會主義文藝事業中。周先生本應該有更長久的藝術生命,還應該取得更輝煌的成就,但這一切都被那場浩劫所毀滅。想此,怎不令人唏噓不已。好在,周先生的冤案最終得以平反昭雪,以周先生為代表的京劇麒派藝術已載入史冊,越來越多的戲劇工作者和熱情觀眾,正在為發揚光大麒派藝術而進行不懈努力。長眠地下的周先生若能知曉這些,或能感到稍許慰藉吧!

附記:

父親給謝獄伯伯的信件,一直被謝伯伯珍藏。鑒于當時特殊的社會環境,父親信中的那些“私房話”并不想讓外人知道,他曾一再叮囑好友閱后立即付之“丙兄”。然而,謝伯伯在讀了這一封又一封的長信之后,敏銳地覺察到這些文字的價值,非但沒有立即將其燒毀,而是將它們分門別類予以珍藏起來。2019年他的兒媳陳賽珍老師在整理老人家書稿時,意外發現了這批信件。陳老師知道我們正在編輯父親的文集,愿意將這些信件原封奉還以充實文集的內容。這篇文章寫在父親誕辰一百周年之際,所述內容大部分取自這些信件。在此,非常感謝陳老師的慷慨,更感謝九泉之下的謝伯伯冒著極大風險將信件保留下來。

注釋:

[1]謝獄(1919—2020),又名謝伏琛,浙江紹興人,中共地下黨員。出版家、作家,曾任《東南日報》副刊主編,與戴不凡共事。1949年后任《浙江日報》副刊主編、《浙江畫報》主編。

[2]一說,周先生之父周慰堂,乃京劇青衣演員,藝名金琴仙。但中華人民共和國成立后,父親曾專門采訪過周先生,戲改時還曾住在周先生家里改劇本,相談甚洽。估計在閑聊時周先生也會聊到其家庭情況。周父為余姚縣令一說,當出自周先生之口。或許是周父早年曾為窮官吏,后因生活所迫,下海從藝,也未可知。姑存疑。

[3]蕭老:蕭長華(1878—1967),著名京劇表演藝術家,曾任中國戲曲學校校長。

[4]戴不凡:《勤學苦練的榜樣》,《戲劇報》1955年2月號。

[5]原文刊載于《中國青年報》1955年4月12日。

[6]衛明:《難忘的五年——周信芳在1959—1963》,收入《麒藝叢編》第二輯。學林出版社1999年版,第125 頁、第126 頁。

[7]“人代”:周信芳為人大代表。

[8]“馬公”即馬彥祥(1907—1988),戲劇家,時任文化部戲曲改進局副局長。

[9]“今年”指1973年。

[10]這篇發言經整理收在《小說見聞錄》(浙江人民出版社1980年版)中。

[11]“梅”指梅蘭芳先生。

[12]“運動中”指“文革”。

[13]伊兵,時任中國劇協副秘書長,極熟的同事常戲稱其為伊老兵或老兵。

[14]“田老大”即田漢先生,他平日與同事相處融洽,故大家常以“田老大”稱之。