藝術的第二次“語言學轉向”

當下,有關語言、圖像和世界之間的關系正發生著逆轉,語言和圖像不再是對某物的反映再現,甚至也不是自我指涉,數字藝術時代,它們的唯一邏輯基礎是二進制的數字邏輯。藝術此時即是二進制的“理念”本身,表象和理念之間此時并無差別,這以一種抽象的方式批判了柏拉圖對藝術的批判。作為數字技術元語言的二進制,肇始于這一時刻——17世紀的通用語言將古典哲學中人類有關認識和創造的基本觀念“二元對立”,做了極致的抽象。通過這種極致的抽象,語言由于被抽去了聲音能指和幾乎所有所指,而只保留了兩個對立的符號和兩種對立的觀念,因而獲得了一種近乎絕對的“通用性”。在鮑德里亞的意義上講,當一切現象都由此生成,并最終只與這種二元對立相關的時候,一種與二進制有關的擬像便出現了。由于一切不能被轉化為二進制抽象的事物或觀念都無法進入以計算機為平臺的數字體系,因此極端的數字化,便是極端的二元對立化。這便形成了一種悖論:當我們批判理論中的二元對立的時候,通過數字技術,二元對立已經實現了對知覺、知識和認識結構的重塑。相較于理論中的二元對立而言,數字技術中的二元對立極難獲得批判性意識,因為這種重塑并不以抽象性而以豐富性為表象。在21世紀這種二進制的“語言學轉向”中,在上一次“語言學轉向”中被解放的人類主體將面臨被機器語言化的危險。

數字技術極大地依賴于二進制,這是由于電子處理器無法理解歷史、意圖、感情等主體性的概念,而只能以因果性的聯系來“理解”信息,即某一個或一組晶體管的開或關導致了某種特定的電路輸出模式。由于電子設備實際上只能“理解”開或關,因此它與只有兩種符碼的二進制便形成了天然的契合。二進制依賴于有和無,或存在與不存在這樣的二元對立,可以說二進制實則是哲學中二元對立觀念的極端抽象形式。在數字時代,由于無法被二進制化的觀念無法進入電子存儲設備,人的認識和創造實則最終都要經過二進制的幫助并在此過程中被形塑。在二進制的計算機世界中,作為一種符號本身,沒有聲音能指和實際所指的形式語言將人類認識統攝在一起。而最為明顯的表象便是在數字技術下首先出現的語言、圖像和世界的統一。

一、語言、圖像、世界的抽象統一

語言不僅言說世界,更主要地,它“嵌入”世界之中。理論家們早已認識到,語言不僅對世界進行表現和詮釋,更深刻地參與到對世界的構建之中,福柯就曾說,自16世紀以來人們就已認識到,“真實的語言并不是諸多獨立的、統一的和光滑的符號之整體……語言是一個黑暗的神秘的東西……從一個點到另一個點都充滿著神秘,到處都與世界的形式結合甚至糾纏在一起”[1]。但是盡管如此,語言和世界之間依然存在著不可抹消的界限,作為一種精神現象,語言本身即有自己的歷史,相對于客觀世界的歷史,語言在自己的發展演變中保持著一種相對的獨立性,即語言不僅在言說世界,它同時也在言說自身,“語言里其他一切都有自己的沿流,每一個詞,每一個語法成分、每一種說法,每一個聲音和重音,都是一個慢慢變化著的結構,由看不見的、不以人意為轉移的沿流模鑄著,這正是語言的生命。”[2]薩丕爾在《語言論》中提出的這種看法并非絕對的真理,然而其中包含著一個有關語言的共識,即語言雖然嵌入世界、構建精神,但是卻并不能夠被等同于世界和精神,其間的界限不能抹消。

這種界限亦引發了在藝術領域中不休的爭論,即作為藝術載體的語言與其他媒介之間存在怎樣的差異。由于摹仿論在文學觀念的領域中長期處于主導地位,因而這種爭論又主要發生在文學與其他摹仿性藝術之間,在現代攝影攝像技術出現之前,最具摹仿性的藝術即是繪畫,從文藝復興時期直到啟蒙時代的“詩畫之爭”即為這種爭論的主要表現。攝影攝像技術興起后,文學和繪畫之間的爭論被轉移到了語言和圖像之上。不過這種爭論始終圍繞一個核心來展開,即語言和圖像之間的差異亦不能被抹消,布雷德坎普認為:“語言是有聲音的,而且這種語言是人類獨有的,而圖像雖說也越來越靠近人類的生活,但卻始終保持著距離,而且是以實物的形式出現的。感情的施與乃至語言的試探都不能把圖像完全帶回到人們要占有它們的狀態……一幅圖像一旦被創作出來,它就變成了獨立存在的東西。”[3]這種說法中包含了兩個常見的命題,一為語言和圖像均具有摹仿性,均摹仿世界又與之保持距離,正如語言與世界之間存在著鴻溝,圖像也“不可以置于現實的前邊或者后邊,因為它們參與了共同組成的事實。它們不是現實派生出來的,而是現實根據的一個形式”[4];二為兩種摹仿性媒介之間的相互詮釋亦為一種摹仿,換言之,試圖用語言來完整地描述圖像,或試圖用圖像來完整地展現語言場景均為徒勞的。

這種由摹仿性產生的間隔依然是柏拉圖主義的。當盧米埃爾兄弟第一次將世界印刻在膠片之中搬上銀幕時,電影還主要是摹仿性的。換言之,它不能展現本不客觀存在的事物,正如攝影技術只能拍攝世界,而不能從虛無中創造世界一樣,依賴于膠片的摹仿藝術本質上仍然是再現性的,因而本質上也是一種柏拉圖式的藝術模式,即它相對于所展現的世界而言,邏輯上處于一個次級的位置。早在20世紀初數字技術尚未興起時,電影拍攝即可通過某些手法來展現在客觀世界中并不存在的場面,在1925年的《失落的世界》、1933年的《金剛》等電影中,導演們便采用了模型和定格動畫等方式讓虛構的事物展現在銀幕當中。但是,模型、動畫依然是一種實存,因而電影的拍攝實際上還是摹仿性的。在文學領域中,摹仿非存在者要更為容易,因為在文學中只要在邏輯上滿足摹仿性即可。換言之,文學的摹仿性虛構必須假定虛構對象存在,只有將虛構對象視為一種實存,摹仿性邏輯才能成立。這種摹仿性的邏輯隨著現代主義的興起雖然遭受了挫折,但是其中的柏拉圖主義卻從未失效。在20世紀初之后,在語言領域中,語言與世界之間的界限被進一步拉大,再現性的藝術逐漸讓位于語言性的藝術。然而這種遠離摹仿的做法并未真正取消摹仿的邏輯,作為一種寫作方式,摹仿只是在不能有效提供真理或文學性的意義上被批判,語言學轉向并未動搖摹仿理論的內在結構。同時,這種“轉身不看”摹仿的方法,進一步地強化了柏拉圖主義,即摹仿不能揭示真理,因此,在文學的哲學化傾向中實際上包含著柏拉圖的勝利。

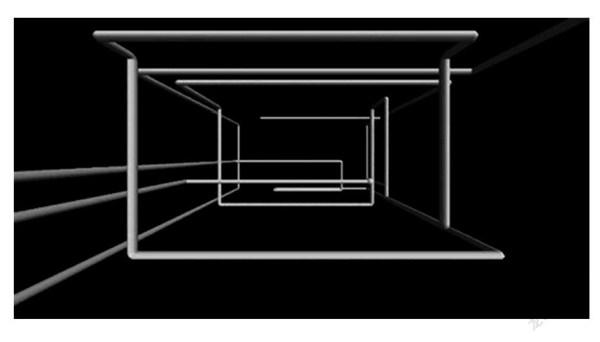

數字技術的興起有力地挑戰并逆轉了這種柏拉圖主義——媒介與世界、媒介與媒介之間的對立均被統一到數字關系之中。這是一幅來自于電影《黑客帝國》的劇照:

這一場景形象化地詮釋了計算機創造的世界,因為從實際上來說,計算語言是線性的,通過計算語言生成的3D立體場景并不需要語言本身也變為三維模式。不過這一場景依然非常具有哲學意味,其中,圖像、語言、世界三者經由計算機的力量第一次被結合在了一起。這原本是一個走廊,走廊的盡頭是三個“特工”(agent),而在重生了的主角Neo眼里,它們被轉化成了“代碼流”,即計算機能夠識別的通用語言。圖像、語言、世界三者的統一在數字時代來臨之前是不可想象的,因為這種統一需要一種神性,即同時對事物存在的本質、表象和其在世的原因進行無媒介的直觀。Neo在影片中被稱為“救世主”(the one),也正是因為它可以直觀這一過程。這在今日并非是一種科幻,而正逐漸成為一種事實,在計算機生成的虛擬現實中,我們可以通過虛擬現實(Virtual Reality,即VR)技術沉浸在經由數字生成的世界之中。

在這個世界中,柏拉圖的邏輯被打破了,圖像的生成并不經由摹仿,而是經由數字信號或者說一種機器語言。當相應的設備接收了數字信號的指令,它便對這一信號作出反應,因而圖像在生成上并不需要摹仿任何事物。當然這樣的質疑一定將會存在,圖像的內容依然要做摹仿,缺乏現實基礎的話,我們將不知道數字信號該如何編寫。但是只要指出這樣一點,這種質疑就會消失,由電腦隨機生成的隨機編碼同樣可能產生出人意料的圖像,而這一圖像完全由語言決定,其存在不依賴于創作者的意圖和客觀世界的實存。下圖這種早期Windows系統的屏幕保護程序“隨機管道”即是一個完全由數學規律和隨機數生成實現的圖像生成系統:

由于這一語言既不有關于世界亦不有關于人類主體,而是一種對計算機內部晶體管開關狀態的數學操縱,它沒有相對于人而言的所指,于是數字化的世界意味著,凡是機器不能識別的,人便不能體驗,凡是不能被以機器語言輸入設備的便不能表達。正如有學者看到的那樣,“計算機系統把我們從對事物的直接領悟中順順當當地推到由邏輯間距隔離開的世界之中。計算機將語言編碼,使其成為數據,在這個過程中,我們用的語言便已然修改成了數字化的ACII碼(美國信息交換標準代碼)。”[5]

這實際上以一種抽象的方式打破了柏拉圖對藝術的批判,因為此時藝術不再摹仿任何東西,甚至語言和圖像都不再具有自我指涉性,它們都只指向一種與二進制有關的抽象“理念”,并且它們就是這種理念本身,二者之間并無差別,藝術表象與“理念”之間不再有任何間隔。然而這一“二進制”的理念本身即是一種人造的通用語言,而并非有關世界的絕對真理。它起源于17世紀那種試圖解釋上帝的神學愿望之中,并以居于古典哲學核心的二元對立觀念為核心。因此這一“理念”本身并不指向客觀世界,而只是指向早已被古典哲學所信仰的二元對立觀念。這便產生了一種邏輯上的循環論證:古典哲學中的二元對立觀念是二進制的邏輯前提,二進制是這一前提的一個推論,當古典哲學尚未被徹底批判的時候,二進制由于反復確認著已被信仰的二元對立而獲得了自身的合法性,而實際上,不過是一種邏輯循環帶來的重復,其中既不包含真理性,亦因為沒有提供任何新見而不包含任何批判性。

二、二進制直觀與“通用語言”

在有關“巴別塔”的傳說中,上帝制止了人類的僭妄行為,并取消了存在于人類社會中的“通用語言”,但是這種神秘的悲觀主義在數字時代被終結了。計算語言既完成了通用語言的建構,又使計算機成了新的巴別塔。這座新巴別塔本身就有神學淵源,它最初就來自于學者們對神性的追求。

計算機所使用的“二進制”語言誕生于17世紀,它本身即是古典哲學的一個縮影。在福柯看來,17世紀正是一個重建巴別塔的年代。他講道,在古典思想中,“知識就在于使語言與語言發生關系;在于恢復詞與物的巨大的統一平面;在于讓一切東西講話。”[6]讓語言和語言發生關系在17世紀的思想家那里并不只限于同一文化體系內,而是塑造一種能夠在各文化之間建立起溝通橋梁的通用語言,而對于詞與物之間的關系而言,這種關系絕不僅僅是讓詞匯能夠言說的那些事物和詞匯之間建立起堅固而必然的聯系,更是要讓那些無法被表達的事物獲得普適性表達的可能性。在他看來,古典思想家出于這兩方面的考慮便試圖用純客觀的、可邏輯化也即具有絕對合理性和有效性的符號體系來終結語言中由歷史和主體性共同構成的不可入性,在古典符號的理想狀態下“符號體系就是簡單的、絕對透明的語言,這種語言能命名一切基礎的東西;也正是這些復雜的操作限定了所有可能的連接……知識應制造語言,并且語言應該被出色地制造——這就是說,作為分析和組合的工具,語言應真正成為計算語言……正是這一符號體系才導致了對起源和可計算性的探求;導致了人們去構成種種能確定可能組成的圖表,并在最簡單要素的基礎上重建一種分析;正是符號體系,才把整個知識與語言聯系起來,并設法用一種人工符號體系和具有邏輯本性的操作來取代語言”。[7]數學在這種符號體系的建構中扮演著重要角色,因為正是在數學的可計算性中,思想家們發現了一種絕對的說服力,這種絕對的說服力象征著一種絕對的真理性。無論是牛頓還是萊布尼茨都嘗試用數學來為世界構造一種“趨神的通用體系”。可以說,數字通用語言本身即是在語言形式本身上發生的一場語言現代化運動。

當萊布尼茨創立“二進制”時,他認為自己在其中發現了上帝存在的可能性。萊布尼茨試圖發現一種有關創造和存有的普遍知識,他首先認為:“所有問題原則上都是可解的。因而,第一步就是要創造一種通用的媒體,在這種媒體中所有沖突的概念均可共存和相互關聯。”同時,他以創世的邏輯,即存在和虛空創造了他的符號體系,這一“通用符號集”(characteristica universalis)的基礎是二元邏輯,“一種不同于自然語言的體系,其中既不受物質內容的限制也不用發音音響的體現。”[8]他曾將自己的發現提交給巴黎科學院,認為自己的發明證明了上帝的存在,因為0和1對所有數字和字母的改造使得人類知識被統一在了一起,并且任何知識經由0和1的改造均可被進行直觀。他將這種能夠實現“在可能存在秩序的容量內,將存在有盡可能多的存在”的符號體系稱作“神性的數學(Mathesis Divina)”[9]。萊布尼茨認為:“全部人類知識都能通過字母表的字母表達出來,我們可以說,凡是懂得字母表的用法的人就能認識一切。”[10]而沒有什么字母表要比二進制更為簡單抽象,憑借這種體系,人們只需掌握一種神性的二元對立觀念就可以識別各種知識,即只需要信仰就可以求知。確實,相對于其他數制而言,例如十進制,其中包含了10個需要記憶的符號,而這10個符號之間的關系并不是二元對立的,因而它不但需要人類的理解模式同時還需要一些記憶。對于傳統語言的符號體系而言更是如此,拉丁字母表中字母之間幾乎毫無邏輯關系,人們需要記憶而不是直觀,對于一個不使用此字母表的人來說這一知識既難學習,又難記憶。二進制則恰好克服了這一困難。

同時0和1的二元對立正是非存在的虛空和實存的對立,由此他表示這種進制正好說明“從虛無中創造萬有,用1就夠了”,而且基督教的“三位一體”正好在二進制中由“111”即“7”這一創世數字表示,這也被作為一個二進制合理性的論據被提交給了科學院的學者。不過當時,巴黎科學院并未看到這一發明有任何價值,在啟蒙浪潮下,神學的合理性并不足以自證這種發明的價值。當幾個世紀后圖靈在其中看到0和1組成的簡單二元對立正好符合計算機晶體管只有開和關兩種狀態的運行規律,并將二進制作為計算機的通用語言固定下來的時候,萊布尼茨在“二進制”中發現的那種神性從理念變成了實存:通過大量晶體管電路的開閉,計算機以二元對立的方式成為當代社會創造性的“上帝”,因此此時“萊布尼茨的‘電氣語言’的操作方式”真正實現了對“神的智能”的效仿,“上帝的知識具有同時性和一次性,所以為了達到對一種神對事物的存取方式,全球性的計算機基質就像一張網,將所有的語言都捕捉在一個永恒的在場之內。由于存取不需要是線性的,所以網絡空間原則上也不需要從一處跳到另一處。”[11]而且,無論是萊布尼茨還是圖靈都沒有看到的是,這種計算語言不僅將理性知識統攝在了一起,甚至在21世紀的今天做到了以技術為依托將諸多知覺統攝到了二進制的語言之中:在一部數字貯存、播放的影視作品中聲音、圖像并不是兩種形態的信號,它們都是同一種數字信號的不同表達;而更進一步來講,在全景式的虛擬現實技術中,空間和時間也不再被區分,空間的表達是數字邏輯的,時間的表達同樣也是數字邏輯的,唯一的區別在于它們“刺激著”不同傳感器的信號輸出。語言被二進制帶入了絕對的可計算性中,經由這種可計算性,現代性初步完成了對幾乎整個外部世界的統攝,并將一切最終不可被數字轉化的東西排除在自己外部。

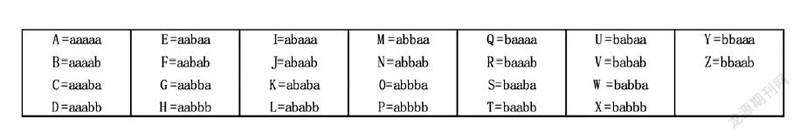

萊布尼茨的“二進制”體系并不是17世紀唯一的構建通用語言的嘗試,培根也曾試圖構建一種可直觀的符號體系。相對于萊布尼茨的數學方法,培根則使用了英文字母表的前兩位,以下是培根創立的二位密碼表[12]:

由于沒有借助于數學邏輯,培根的體系尚不足以將邏輯知識融匯其中,因此只停留在對字母表的改造之上。不過兩位思想家的思想方法共同揭示了人類認識的共性。他們不約而同地將“通用”的可能性建立在二元對立之上,并將這種二元對立視為普遍知識的基礎。再進一步來講,這實際上正是哲學和科學領域中追求“直觀”這一理路的反映,與二進制語言類似的還有“圖示化”“公式化”等理論方法,將事物轉化為可直觀的形式,正是獲得現代科學的一種常用手段,正如米勒在《20世紀物理學的意象和表象》中說的那樣,“在德語中,直覺這個詞是Anschauung,這個詞可以被譯成‘可視化’(visualization)……如果我們考察一下愛因斯坦在1895年關于光波的思維實驗,可視意象是一種可視化,因為沒有人真正‘看見’過光波……嚴格來說,可視性是事物本身的特性,然而一個事物的可視化卻源于人們對事物的認知活動。”[13]

相對于物理學中常用的圖示化而言,二進制的直觀則更為抽象和簡單,因為對于圖示來說,其形式雖然是直觀的,但是對它的理解依然要依賴某種非直觀性,至少是對形象的理解,即便將形象抽象為幾何圖形,它也至少包含兩個維度,甚至有時是多個維度,質言之,它依然依賴于空間性;而在二進制中,只需要簡單的一組對立概念,這種直觀就可以實現,其存在只依賴一種線性的單維時間。如果說解析幾何學在以時間性的數學語言消解空間性的話,那么二進制則把這種抽象做到了極致。正如笛卡爾試圖將空間性的幾何和時間性的代數統一在一起,現代數字藝術延續了這種現代性的夢想,進一步地將所有維度都試圖用最純粹的可計算性統攝起來。也正是由于這種極致抽象性的存在,一切事物憑借此符號體系有了共通的可能性。吊詭的是,當思想家們在哲學和美學領域中依然在奮力批判二元對立并試圖指出二元邏輯已經失效的時候,二元對立已經比從前更為深刻地進入了人類社會,并逐漸成為一切人類生產創造活動的元邏輯。一個徹底的數字化社會,必然是一個純粹二元對立的社會。

三、作為“擬真性”模型的二進制

二進制計算語言,依靠絕對的對立關系,即0與1的對立,為我們提供了有關人類認識與創造最為抽象的模型。卡斯蒂在《虛實世界》中說:“模型是以符號形式對……自然現象或人類現象的某種表示。這些模型的目的是讓我們能夠預測與/或解釋所表示的真實世界過程中的某些情況。”[14]依靠數字技術實現的一切認識和創造都必然要在根本上依賴二進制的可計算性,于是二進制可以說取代了一切非計算性的語言成為數字時代的唯一通用模型。由于二進制語言只有最抽象的形象能指,并且沒有現實所指,因此二進制語言本身不依賴任何事物存在,相反,由二進制塑造的一切藝術,被二進制記錄的一切知識,都必須依賴二進制才能成立。這是一種由不在場的絕對通用性直接產生在場性的轉化,這正如神學中上帝總是不在場的,沒有人能直接接觸上帝,但是卻生產了整個在場性。數字藝術使用的二進制語言成了現代社會名副其實的上帝語言。在這一辯證時刻里,神學的理想竟在現代性內部實現了。當我們遭遇數字生成物的時候,我們實際上遭遇的是這一符碼模型本身。

從在數字時代中我們必將不斷回返到0和1的對立體系中來說,我們確實已經進入了鮑德里亞所謂的“擬真性”之中。在鮑德里亞那里,擬真性的表現即是人們“尋找替代真實的形而上學符號作為模型,在符碼的強制重復中回歸模型本身”[15]。換言之,擬真不同于摹仿的地方在于,位于摹仿邏輯原點的概念現實存在,而擬真邏輯的原點則是符號模型。數字時代的擬真性就體現在,這一時代的認識和創造“是根據一種二元模式建立在客體可復制性的基礎上。這種模式的典型就是電腦讀取的數字編碼,數字編碼將所有的問題和答案、所有的現實都轉換成了0/1之間的一種二元對立。”[16]我們所見的現實從此便不再必然依賴于客觀實存,比如在電影藝術中就不再需要像20世紀早期那樣先把要虛構的事物實際造出來,然后再對其進行摹仿性地拍攝,而只需要如劃時代的《阿凡達》電影一樣,使用一塊“綠幕”作為演員表演的背景,然后將數字語言生成的圖像“疊加”于其上。我國電影行業也不再如早期一樣用敲擊鐵板的聲音摹仿雷聲,用有節奏拍腿的聲音摹仿馬蹄,用小模型模擬宏大場景,用服化道的特殊處理飾演奇幻角色等,也大量使用了電腦生成的圖像和聲音。盡管有很多藝術家對這種方式持保留意見,電影《星際穿越》的導演諾蘭即堅持在電影中將飛船駕駛艙實際造了出來以增強演員表演的沉浸感,但是大量的主體電影場景,例如大海嘯、黑洞等依然要依賴數字語言進行生成。這里黑格爾式的理念論又一次出現了,合理性和現實性之間的關系被轉化為,一切可被數字化的東西均是現實的,現實的均是可被數字化的。

正如對基因符碼的發現使得我們能夠創造并不存在的生物,或者以非自然的形式生成生命那樣,數字技術目前同樣擁有了制造現實甚至制造知識的能力。“通信、自動化和系統理論方面發生的一場革命,這場革命直接生產出來的符號系統,并不是簡單地隱藏現實,而是從大眾傳媒的特殊模式和方法、政治過程、遺傳學、數字技術中制造出現實。”[17]更進一步地,麥克盧漢看到,一種媒介并不只是傳達信息,更為重要地,它改變信息接收的方式,即技術的效果不在于意見和想法的變化而是要改變人的感官比例和感官模型。[18]數字技術正以這種方式不斷改變著我們的體驗模式,電子音樂、電影特效和虛擬現實技術不斷在聽覺和視覺領域中制造著來自于數字邏輯之中的知覺效果,而當依賴特定的技術,我們所有的知覺都能依靠數字生成的時候,我們所遭遇的現實便可以完全被數字技術改造。這不僅意味著數字實現了對感官的操縱,同時正如目前已有很多聽眾無法再忍受音樂廳中的雜音,而將經過數字技術降噪的音響文件感受為真實那樣,這也意味著我們的感受方式正在如麥克盧漢所說的意義上被數字技術重新塑造。知覺的改造同時也意味著數字技術有了對知識領域的塑造能力,我們正逐漸將電影特效理解為真實,我們對完全由電腦制作的《指環王》中的“咕嚕”、《哈利波特》中的“多比”見怪不怪,對宇宙的理解大多來自于《星際迷航》《星球大戰》等電影的塑造,而對史前時代的認識則幾乎完全由數字技術合成的動畫提供,最明顯地,我們對恐龍的理解幾乎都來自于《侏羅紀公園》系列,最原始的恐龍幾乎成了最現代的形象。從這些數字生成物均以二進制語言和機器的共謀為基礎這一意義上來說,現實已經不再重要,最為重要的是通過二進制和機器能夠制造什么,而當我們的日常知識中的一大部分都經由數字技術生成的時候,最終我們的思維認知模式也將發生變化。

由于我們認識的材料由數字技術生成,那么唯一能夠將這些材料統攝起來的法則便是數字系統的法則。這既是古典時代的思想家們追求的理想,又是當代批判理論意欲中止的夢魘。數字社會的危險正和形式主義作為一種藝術理想的困境有著相似之處,以“技術”或者“功能”為依托的觀念必將導致系統的自洽性相對于實在世界的優先地位。鮑德里亞在《物體系》中說:“功能性并不意味著適應一個目的,而是適應一個系統或一個體制:功能性的意思是能夠整合到一個整體中去的能力。”[19]由于系統本身即可為功能性提供合法依據,“功能性因此不再是真實工作的施與,而是一個形式對另一個形式的適應,并且是經過此一程序,成為真實工作程序的省略、忽略”。[20]邁克爾·海姆對此也有著相同的論斷,即“有了數學的精確性,現代邏輯可以在一個完整的體系內(一個有其自己的公理和定理的形式組織)表現語言學的論證和邏輯關系。系統的自洽性與我們經驗中直接指稱的事物相比,變得更加重要。”[21]

從表象上來看,數字技術為世界提供了極大的豐富性,然而從根本上來講,實則是一種比古典哲學的文字形式更為深刻的抽象,即世界只需兩種符碼和一臺設備就足以被保存和理解。對于古典哲學而言,理論家們經常對其中的抽象性進行批判,晦澀的言語模式、嚴苛的體系規定明顯與現實的豐富性形成了矛盾。然而數字技術的抽象性卻有著豐富性的外衣。每當我們實現對某一事物的二進制抽象的時候,這一事物便為計算機生成的世界提供了更多的豐富性,數字世界完全的豐富性意味著對現實世界抽象的完成——當一切均可以被計算語言書寫的時候,數字世界便悄然實現了對現實世界的置換。這種置換并非不可能實現,因為即便是“非理性”的選擇也可由被轉化為二進制的隨機數或無理數的形式生成。

更為重要的是,二進制是一種非主體性的語言。它是計算機能夠識別的語言,這種語言信息量之大已經超越了任何個體的理解范圍,我們必須使用“操作平臺”和各種界面才能與計算機實現交互。為了簡化工作,編程所使用的語言并非二進制,而是一套能夠被轉化為電子命令的英語,而這套英語又必須在深層基礎上符合二進制所依賴的數理邏輯。因此,無論我們操作計算機的方式如何,操作方式本身必須從最根本上能夠被轉化為二進制的計算語言。于是鮑德里亞警告的那種危險——“在我們生活的世界里,用符號使實在消失并且掩蓋它的消失”[22]——不僅可能存在,而且消失的還可能不僅僅是客觀的實在世界,我們的主體性同樣可能被轉化為一種二進制的符碼體系。如果說在20世紀初那次“語言學轉向”中,經由能指和所指的區分,語言第一次真正地獲得了相對于世界和人類主體的獨立性的話,那么21世紀這一次新的“語言學轉向”則意味著從前作為語言主人的世界和人類主體正面臨著被計算化的風險。

四、語言機器與“第二次語言學轉向”

從一種抽象的符號對立性,而不是具有歷史、文化意蘊的語言成為藝術的極限這個意義上來講,經由數字技術,現代藝術中正發生著“第二次語言學轉向”。

萊布尼茨構建的二進制符號系統中包含的二元對立,相較于西方哲學中“身與心”的對立、“物質與意識”的對立、“個人與社會”的對立而言具有更極致的抽象性。以“物質與意識”的二元對立來說,物質和意識在對立性之外還保留著某種具體性,比如列寧認為:“物質是標志客觀實在的哲學范疇。”[23]“實在性”就被定義到這個范疇之上。相對而言,意識則是對所有精神現象的總和的抽象,同時這種精神現象有著人腦和現實生活的物質性基礎,這種二元對立雖然抽象,但是它們的對立并未達到絕對,因為物質依然保留著不可入性、客觀性、實在性等特點,而意識則保留著主體性、現實性、創造性等特點,換言之,它們的對立是多層次的、不徹底的。這種多層次的不徹底性的表現即是,這種二元對立不能統攝所有其他二元對立,例如“內涵與外延”“表象與本質”等。

萊布尼茨認為自己的二進制體系描述的是虛空和存在之間的對立。但是實際上,我們是不能直接表現非存在者的,因此思想家們對“非存在”的表述大多以“存在”為基礎。黑格爾就說:“純有是純粹的抽象,因此是絕對的否定。這種否定直接說來,也就是無。”[24]這種抽象的對立只有在自為的展開中,也就是說失去了絕對的對立性的時候才會表現為差異,恩格斯將此表述為:“在黑格爾那里,自在包含隱藏在某種事物、某種過程或某種概念中尚未展開的對立所具有的原始同一性;而在自為中,這些隱藏的要素的區別和分離顯現出來了。”[25]換言之,只有絕對的對立被賦予某種具體性,而不只是絕對抽象的有與無的時候,這種差異才能被顯現出來。而薩特也認為虛無必須通過自為的存在來“到達存在”[26]。雖然這些思想家所言的“自為”并不具有相同的意思,但是在有關“存在”和“非存在”的看法上,他們基本上保持了觀點的一致,即“非存在”必須以“存在”為邏輯基礎,即是一種對“存在”的否定,這種否定依照絕對性的程度不同而有所差異,但是無論如何我們離開了存在便無法表示非存在。

在二進制語言中,出現的情況與上述二元對立均不相同,因為首先,二進制語言中符號“0”本身并不依賴符號“1”而存在,“0”可以直接表示非存在,即如果我們寫下“000”這樣一個二進制形式的數字,那么這一數字本身即可表示數理上的“非存在”,這一表現形式中不需要引入“1”作為對立項。最直接的例子便是,“0”在任何進制中均表示非存在。同時“0”也并不完全表示一種否定性,在二進制數字“10”中,“0”實際上表示一種進位,正是被萊布尼茨賦予了“虛空”含義的“0”在此為“1”提供了意義。由此觀之,“0”在此并非實際的“虛無”而“1”也并非實際的“存有”。它們表達的實際上只是純粹的差異性,這種對立本身除了“差異”之外沒有任何其他規定性。甚至“虛空”與“存有”兩者也較之更為具體,因為它們依然表示事物的某種狀態,在此意義上它們依然“及物”,而“0”與“1”實際上是不及物的。

經由數字技術,二進制得以將所有現存事物和符碼轉換成一種不及物的對立關系。對于計算機而言,這種語言只意味著晶體管的開關,而不意味著現存事物。因此,實際上,在這種語言體系中并沒有所謂的“意義”存在,因為這一語言并不是為了人而存在,它只需要被計算機理解。從這種意義上來說,這實際上是第二次“語言學轉向”。“語言學轉向”這一概念最早出現于伯格曼的《邏輯與實在》(1964)中,由羅蒂主編的《語言學轉向》(1967)發揚光大,在該書中,羅蒂講道:“所有哲學家都是通過談論合適的語言來談論世界的,這就是語言學轉向。”[27]這一概念最初并非指文學中對語言學方法的運用,而是指維特根斯坦、羅素等人將語言和符號邏輯視為哲學研究的極限邊界的哲學方法。

在文學藝術的領域中,對文學藝術影響最深的莫過于索緒爾的語言哲學,但是這里的“語言學”實際上更接近于一種“符號學”,而不是維特根斯坦等人意義上的“語言”。因為在維特根斯坦那里,哲學的語言學轉向主要意味著哲學的主要任務是澄清語言中的含混,哲學不是闡釋命題,而是對命題語言帶來的含混進行澄清,一旦語言的用法被明確下來,哲學的難題便迎刃而解。[28]而之所以將索緒爾的語言哲學稱為一種符號學,是因為他認為語言的意義主要產生于體系性的區別或差異,由于“語言符號連結的不是事物和名稱,而是概念和音響形象……語言符號是任意的”[29],因此,其意義只有在一種符號與其他符號的區別下才能生成。如果說維特根斯坦的“語言”仍然及物的話,索緒爾的“語言”則轉向了一種不及物性,杰姆遜正是因此如是評價索緒爾的語言哲學,它是“由實體論的思想向強調關系的思想方法的過渡”。[30]

之所以稱數字技術帶來的二進制邏輯是第二次“語言學轉向”,正是因為,這種邏輯將索緒爾的符號學進一步抽象,相比于二進制的數字體系,索緒爾的語言符號體系依然由復雜的任意性構成,同時索緒爾的符號依然有聲音能指和現實所指,而二進制則將符號的數量減少至兩種,且將能指和所指一并拋棄。如果說第一次“語言學轉向”是看到了意義的生成并不依賴于語言與現實世界之間的神秘象征關系的話,那么第二次“語言學轉向”則看到了意義的生成事實上若以機器為媒介,則甚至不需要復雜的符號能指和現實所指。從這種意義上來說,第一次“語言學轉向”是對語言的凸顯,而在數字時代發生的第二次“語言學轉向”則是對語言的徹底消解,換言之,我們不需要語言即可以認識和創造世界。

這種轉向必須經過計算機才能實現,因為數字生成物的可直觀性要求極大的數據量,其體量之大達到了人無法一次性直觀的地步。目前一部長約120分鐘、分辨率為1024*768的電影,其數字字節數一般達到了1G,即約為10的9次方字節。如此大的符號體量我們既無法直觀辨識,又無法應用。此處存在一個有關符號體量與可直觀程度的悖論關系,即符號體量越大,則符號本身的可直觀性越差,而經由計算機生成的現象產物的直觀性越高;反之亦然。這種悖論表明,在這種鮑德里亞意義上的“擬真性”中,我們實際上無法辨識語言,而只能通過計算機來理解這種二進制語言,并通過計算機來生成這種二進制語言,正如我們應用數字采集技術時做的那樣。計算機而不是主體在這種語言中形成了自律。

如果說第一次“語言學轉向”向我們提供了一次擺脫歷史文化和客觀存在直接遭遇語言符號,進而直接反思我們的認識范式的機會的話,那么在這第二次“語言學轉向”中,語言符號則不能被任何人遭遇,也難以被反思。這種語言符號只有通過計算機才能生成,而又只有通過計算機才能讀取。由此,當我們試圖把所有事物轉化為數字存儲形式的時候,我們實際上是把計算機當作了一種生成語言和解讀這種語言的機器,我們知曉這種語言的字母表,但卻無法知道這種語言的全部含義。對于大多數計算語言而言,一段純粹的二進制代碼對于我們而言毫無意義,而對于計算機而言則意味著一個要進行計算的指令。萊布尼茨的愿望在這里落空了,因為二進制的實踐并沒有使人掌握認識與創造的絕對能力,而是創造出了一種非人本主義的語言,沒有機器的共謀這種語言則不能被生成也不能被讀取。海德格爾在1957年便曾設想:“語言機器通過機械的能量和功能,對語言中可能有的用法模式做了規定和校準。總之,語言機器是——而且仍將是——現代技術對語言模式和語言世界進行控制的一種方法。與此同時,人們的印象卻認為人是語言機器的主人。但事情的真相也許正相反,語言機器把語言統管起來,因而也就控制了人類的本質。”[31]

目前,已經有大量的人類活動必須經過“操作界面”才能實現。從我們操作一臺計算機讀取相應的信息,基本必須依賴Windows等界面才能操作,并將所需要的信息讀取出來,到我們日常出行必須依賴相應的操作平臺才能指揮由電子芯片主導的汽車和飛機,再到人類的科學認識活動,例如宇宙觀測、人造衛星的控制都必須經過相應的操作界面才能控制……而“操作界面”本質上是一種數字轉碼平臺,它將二進制語言“翻譯”為我們可以直觀的圖示或可以理解的文字語言。其中的危險一方面在于,如果只有通過一種數字技術才能理解另一種數字技術,如果我們的日常生活、認識活動和社會實踐都必須依靠數字技術的平臺,那么離開數字技術目前的文明狀態將不復存在,正如如果電力消失,現階段的人類文明將不復存在一樣;另一方面更在于,如果必須依靠數字技術我們才能理解數字世界,那么這正如我們必須依靠一個導游才能游覽一個陌生的地區一樣,它表明我們與這一世界之間的關系已經由熟稔轉變為了陌生,在第二次“語言學轉向”中我們正在生產一個我們并不熟悉也無從對其進行自主認識的世界,也在生產一種歸根結底我們并不真正了解的藝術。是機器語言再生產機器語言,是一種數字平臺在生成一種數字產物,這種數字形式的社會再生產并不必然需要人的參與。如果說第一次“語言學轉向”使得語言并不需要外在世界的幫助即可自我生成為一種語言游戲,藝術借此獲得了某種意義上的自律的話,那么它確實還不是絕對的自律,因為它依然要依賴人對語言的使用范式和反思;但是在第二次“語言學轉向”中,語言獲得了不需要主體參與的能力,藝術的自律實際上在另一種意義上已經趨近實現。語言游戲從文本領域真正來到了現實領域之中。二進制符號游戲正逐漸變為現實。

【作者簡介】王佳明:北京大學中文系博士生。

注釋:

[1][6][7]〔法〕福柯:《詞與物——人文科學的考古學》,莫偉民譯,上海三聯書店,2016年版,第37頁,第43頁,第66頁。

[2]〔美〕薩丕爾:《語言論》,陸卓元譯,商務印書館,1985年版,第154頁。

[3][4]〔德〕布雷德坎普:《圖像行為理論》,寧瑛、鐘長盛譯,譯林出版社,2016年版,第7頁,第285頁。

[5][8][11][21][31]〔美〕海姆:《從界面到網絡空間——虛擬實在的形而上學》,金吾倫、劉鋼譯,上海科技教育出版社,第20頁,第96頁,第98頁,第15頁,第6頁。

[9][10]〔德〕萊布尼茨:《萊布尼茨早期形而上學文集》,段德智、陳修齋、桑靖宇譯,商務印書館,2017年版,第359頁,第40頁。

[12]參見朱新春、史玉民:《二進制算術與文化探賾》,《自然辯證法通訊》2003年第1期。

[13]〔美〕米勒:《20世紀物理學的意象和表象》,〔美〕西奧多·M.波特、〔美〕多蘿西·羅斯編:《劍橋科學史》第7卷,第7卷翻譯委員會譯,大象出版社,2008年版,第171頁。

[14]〔美〕卡斯蒂:《虛實世界——計算機仿真如何改變科學的疆域》,王千祥等譯,上海科技教育出版社,1998年版,第50頁。

[15]〔法〕波德里亞:《象征交換與死亡》,車槿山譯,譯林出版社,2006年版,第107頁。

[16]〔美〕凱爾納:《波德里亞:批判性的讀本》,陳維振等譯,江蘇人民出版社,2005年版,第232-233頁。

[17]〔英〕霍洛克斯:《波德里亞與千禧年》,王文華譯,北京大學出版社,2005年版,第32頁。

[18]〔加拿大〕麥克盧漢:《理解媒介——論人的延伸》,何道寬譯,商務印書館,2000年版,第165頁。

[19][20]〔法〕布希亞:《物體系》,林志明譯,上海人民出版社,2001年版,第72頁,第56頁。

[22]〔法〕博德里亞爾:《完美的罪行》,王為民譯,商務印書館,2000年版,第10頁。

[23]〔蘇〕列寧:《列寧選集》第2卷,人民出版社,2012年版,第89頁。

[24]〔德〕黑格爾:《小邏輯》,賀麟譯,商務印書館,1980年版,第192頁。

[25]〔德〕恩格斯:《反杜林論》,人民出版社,2015年版,第61頁。

[26]〔法〕薩特:《存在與虛無》,陳宣良等譯,生活·讀書·新知三聯書店,2014年版,第34頁。

[27]Roty, CF.Richard, The Linguistic Turn, Chicago:University of Chicago Press, 1067, p.9.

[28]〔德〕維特根斯坦:《邏輯哲學論》,賈紹甲譯,商務印書館,2017年版,第45頁。

[29]〔瑞士〕索緒爾:《普通語言學教程》,高名凱譯,商務印書館,1999年版,第101-102頁。

[30]〔美〕詹姆遜:《語言的牢籠》,錢佼汝譯,百花洲文藝出版社,1997年版,第9-11頁。

(責任編輯 劉宏鵬)

3435501908297