道真補經目錄與敦煌藏經洞關系試探

朱若溪

(徐州工程學院 人文學院,江蘇 徐州 221000)

道真(915—?),俗姓張氏,為曹氏歸義軍時期敦煌三界寺僧人,曾擔任三界寺觀音院院主、沙州僧正、敦煌都僧錄(986 年左右)等職務。道真最廣為人知的事跡是修補三界寺藏經,并編有敦研345號、BD14129、S.3624 三個工作目錄。其中敦研345 號首題殘缺,BD14129 首題“見一切入藏經目錄”,S.3624 首題“三界寺見一切入藏經目錄”。敦研345 號題記云:

長興伍年歲次甲午,六月十五日,弟子三界寺比丘道真,乃見當寺藏內經論部[帙]不全,遂乃啟顙虔誠,誓發弘愿,謹于諸家函藏尋訪古壞經文,收入寺[中],修補頭尾,流傳于世,光飾玄門,萬代千秋,永充供養。愿使龍天八部,護衛神沙;梵釋四王,永安蓮塞;城隍泰樂,社稷延昌;府主大王,常臻寶位。先亡姻眷,超勝會遇于龍花;見在宗枝,寵祿長沾于親族。應有藏內經論,見為目錄。

括號內兩處缺字系據BD14129 同一題記所補;又BD14129 題記最后一句不同,作“應有所得經論,見為目錄,具數于后”。

自敦煌文獻問世以來,關于藏經洞文獻的性質和藏經洞封閉的原因一直聚訟不休。我們認為,道真的補經目錄作為“修復說”的重要證據,是解開藏經洞文獻之謎的一把鑰匙。因此,本文擬在對已出版的敦煌文獻進行全面調查的基礎上,對該目錄的性質及其與敦煌藏經洞文獻的關系進行分析。

一 道真三種主要補經目錄的關系

一般認為敦研345 號、BD14129、S.3624 都是道真的補經目錄,其中BD14129 和S.3624 有“見一切入藏經目錄”的標題,敦研345 號所載經錄大部分與BD14129 重合。另外,BD1994 所載經錄與BD14129 前半部分基本重合,僅有幾處不同。

除了上述4 個目錄,與道真補經活動直接有關的經錄還有S.6225、P3884 和S.6191。

S.6225 背題“三界寺比丘道真諸方求覓諸經隨得雜經錄記”,收錄6 種文獻,包括佛典5 種、“經錄”1 種。

P3884 正面為《摩尼光佛教法儀略》殘卷,背面存6 行,書《大般若經》帙次及欠少情況,署名“沙門道真”。方廣锠認為這是道真配補《大般若經》的記錄[1]。

S.6191 為《大般若經》補缺備用卷的題簽。正文作“雜《大般若經》”,下有雙行小字注“或有施主及官家闕帙號處,取添帙內,計十卷”。施萍亭認為該卷與S.6225 字跡相同,是道真手筆[2]。

以上7 個寫卷,《敦煌佛教經錄輯校》 均已有錄文[1]907-940。

如上所說,敦研345 號、BD14129、S.3624 是以往人們所了解的道真補經的3 種目錄,但這三者究竟是怎樣的關系,卻還有繼續討論的必要。

施萍亭認為上述三個目錄是道真發愿“尋訪古壞經文,收入寺中,修補頭尾,流傳于世”這一活動的三個階段,即敦研345 號是第一步,BD14129是第二步,S.3624 是最后的謄抄本[2]186。方廣锠認為,敦研345 號為道真配補藏經的一個草目,而BD14129 是道真的定稿[1]908。鄭炳林則認為S.3624也是道真的一個工作草目[3]。陳明、王惠民認為,敦研345 號為道真清理登記三界寺所藏佛經的目錄,BD14129 為道真向敦煌各寺院尋訪三界寺缺失佛經的目錄,S.3624 則為完整藏經目錄的殘本[4]。

首先,通過仔細比對上述三個目錄所錄佛典,可確定BD14129 與敦研345 號的確有極密切的關系:

第一,BD14129 記錄佛經171 條157 種,敦研345 號記錄佛經169 條152 種,二者有123 個條目重合。

第二,二者的部分合帙記錄相同或相似。如BD14129 第22—36 條與敦研345 號第46—60條,各為一帙,所錄佛經均為《彌勒菩薩所問本愿經》至《虛空藏菩薩經》,合帙與佛經次序皆同。二目中其他佛典的合帙記錄雖有出入,但出入較小。

第三,BD14129 和敦研345 號不少文字錯誤雷同。如《出生無量門持經》,二目均誤脫“無”字;《隨求即得大自在陀羅尼神咒經》,“大自在” 二目均誤作“大在”。

由此可見,BD14129 和敦研345 號有極大一部分是對同一批佛典清點的記錄。但敦研345 號是否如此前研究所說,是BD14129 的草目?

比較敦研345 號及BD14129 所載佛典在S.3624 中的記錄情況,可發現部分佛經的條目數和卷數不同。如《大方便佛報恩經》全本為7 卷,BD14129 錄為“四卷”,敦研345 號和S.3624 錄為“七卷”;《佛藏經》全本為4 卷,BD14129 錄為“一卷”,敦研345 號和S.3624 錄為“四卷”;《一切經音義》在BD14129 和敦研345 號中分別為“十一卷”和“十三卷”。

根據上述記錄可知,同一部佛典,敦研345 號和S.3624 的所錄比BD14129 所錄更為完整。很顯然,BD14129 并非敦研345 號的定稿,其編寫時間應早于敦研345 號。

其次,通過比對上述三個目錄所錄佛典,我們發現S.3624 的確為道真補經目錄的定稿,不過是被廢棄的殘卷:

第一,S.3624 記錄的佛經多為全本。S.3624僅存1 紙,首全尾缺,一共記錄了22 條20 種佛經,其中21 條是全本。如《諸法無行經》全本為2 卷,《大寶積經》全本為120 卷,這兩部佛經BD14129均未收入;敦研345 號均收入,但《諸法無行經》未標卷數,《大寶積經》標一帙十卷,應皆為殘本;而S.3624 所錄則為全本。因此,S.3624 確實是道真將佛經修補、配齊之后編寫的一個工作目錄。

第二,S.3624 記錄的佛經存在明顯的疏誤。S.3624 的22 個條目中,《大乘入楞伽經》《大方便佛報恩經》均二見。其中《大方便佛報恩經》均錄作“一部七卷,一帙”;《大乘入楞伽經》一作“一部十卷,一帙”,一作“一部三卷”,前者為全本,后者則應為殘本。

S.3624 既然是道真補經目錄的定稿,何以又會出現一部殘本的《大乘入楞伽經》?

比較S.3624 第8、12—17 條佛經與BD14129、敦研345 號相對應的條目(表1),可以發現,在BD14129、敦研345 號中,排在《金光明最勝王經》之后、《思益梵天所問經》之前,且為“一部三卷”的皆為《大乘密嚴經》。

從表1 可見,S.3624 基本上承襲了BD14129、敦研345 號的佛經排序。據此可推斷,S.3624 重出的《大乘入楞伽經》一部三卷,應是“《大乘密嚴經》一部三卷”之誤。

表1 S.3624 第8、12-17 條佛典在BD14129、敦研345 號中的相應次序

又《大方便佛報恩經》在S.3624 中二見,即第9 行和第25 行(末行),均為全本。道真補經目錄收錄全本佛經是為了補入藏經,同一部佛經的全本應當匯總收錄,如三部全本 《大般涅槃經》,BD14129、敦研345 號均作“《大般涅槃經》三部,各部卌二卷”;S.3624 作“《大般涅槃經》三部,每部四十二卷、四帙”。S.3624 全本的《大方便佛報恩經》分錄兩條,不符合道真補經目錄登錄佛經全本的格式。

種種跡象表明,S.3624 是一件作廢的殘卷,作廢原因或與第二條《大方便佛報恩經》格式抄錯有關。

根據上面的討論,我們可以對道真三種補經目錄的關系重新作如下認定:BD14129 和敦研345 號都是道真修補佛經的工作草目,但BD14129 編寫時間更早;S.3624 是前二者的定稿,但抄寫過程中就已被廢棄。

二 道真的補經步驟及其對佛典的編排與擇取

關于道真為何在長興五年發起修補佛經的活動,鄭炳林《晚唐五代敦煌三界寺藏經研究》認為是公元905 年的戰亂導致三界寺的藏經被焚毀,到934 年依舊“部帙不全”,因此道真在當年發起了修補佛經的活動[3]11。

(一)道真的補經步驟

根據長興五年題記,道真修補佛經的過程包括了 “尋訪古壞經文”“收入寺中”“修補頭尾”及“收入藏內”等環節。從BD14129 到敦研345 號、S.3624 三個目錄的變化,恰可反映出道真補經的幾個步驟。

第一步是收集佛典,并為所得佛典編纂草目。BD14129 題記末句稱“應有所得經論,見為目錄,具數于后”,又S.6225《三界寺比丘道真諸方求覓諸經隨得雜經錄記》錄文如下:

正面:

集《大般若經》一部六百卷,具全;又集《大般若經》一部,未全;《大[般]涅盤(槃)經》三部;《大悲經》三卷,具全;經錄一本。

正面又貼一紙條,上書:

《[大比丘]三千威儀[經]》一部,朗不合專。①紙條大部分貼于正面中間偏左位置,唯末端折疊并貼到背面,“專”字折入背面。

背面:

此經必得朗專。

S.6225 所錄6 種文獻,有5 種見于BD14129;又根據S.6225 及BD14129 所記錄《大般涅槃經》均為3 部,可判斷S.6225 與BD14129 所錄的是同一批佛典。

第二步是對收集到的佛經進行修補、配齊。S.6225 稱“集《大般若經》一部六百卷,具全”;BD14129 中的《大方便佛報恩經》為4 卷,敦研345 號中則為7 卷;《一切經音義》由BD14129 中的“十一卷”變為敦研345 號中的“十三卷”。這些都說明道真對“所得經論”進行了配補。

第三步,是將修補好的寫卷施入經藏。S.6225有“《[大比丘]三千威儀[經]》一部”;BD14129 第12、13 條佛典為“《大比丘三千威儀經》上下二卷”“《四分律音》”,其下小字注“在椷”。“椷”即“函藏”之“函”,顯然,S.6225 中提到的這部《大比丘三千威儀經》,到了道真據BD14129 對所得佛典進行清點時,已被收到了三界寺的經藏中。

S.6225 所錄“《大悲經》三卷,具全”,不見于《見一切入藏經目錄》,很有可能與《大比丘三千威儀經》一樣被收入經藏。

由此可見,道真修復佛經的工作并非一蹴而就的,而是循序漸進,經歷了較長的過程。根據S.3624記載,道真始于長興五年的這次修復佛經活動,當時修復的佛典已達22 部以上。S.5663《中論》卷2尾題“己亥年(939)七月十五日寫畢,三界寺律大德沙門惠海誦集”,后又書另一段題記:

乙未年(935)正月十五日,三界寺修《大般若經》兼內道場課念,沙門道真兼修諸經十一部,兼寫《報恩經》一部,兼寫《大佛名經》一部。

道真發心造《大般若》帙六十個……

道真修《大般若》 壹部,修諸經十三部……已上施入經藏供養。

該卷與P3917 《中論》 卷1 至卷2 同為梵夾裝,原屬同一文獻。P3917A 卷末還有題記“三界寺律大德沙門道真念已”,為道真手書,末頁背書“《中論》第卷下尾廣明,道真施入目錄”。

S.5663《中論》寫于己亥年(939),其中又敘及乙未年(935)道真補經事。根據這段題記,道真除了修《大般若經》一部,還修了13 部佛經一同施入經藏。施入經藏的佛經數量少于S.3624 所記錄的22 部。

由此可知,S.3624 雖為道真長興五年補經活動的成果目錄,且題為“見一切入藏經目錄”,但當時實際上并未將所有修補成果一次性施入藏經。

(二)道真對佛典的編排與擇取

BD14129 與敦研345 號所錄的佛典約有四分之一不同。鄭炳林《晚唐五代敦煌諸寺藏經與管理》認為,這說明在整理佛經的過程中經過了一定的剔除。此外,鄭文還提到二號所載佛經有經帙分類不同、藏經名稱有差異、同一佛經在兩種經目中編入不同經帙的問題[5]。

通過進一步比對,BD14129 與敦研345 號的區別可概括為以下五方面:

一是題記中個別文句不同。BD14129 中的“部帙不全”“收入寺中”,敦研345 號作“部不全”“收入寺”;BD14129 題記末句為“應有所得經論,見為目錄,具數于后”,敦研345 號題記末句則為“應有藏內經論,見為目錄”。

二是同一佛經所標的卷次不同。如《大方便佛報恩經》,BD14129 為4 卷,敦研345 號則為7 卷。

三是所載佛典不同。BD14129 所登錄的157種佛典,有40 種不見于敦研345 號;而敦研345號所錄的152 種佛典,有35 種不見于BD14129。

四是部分佛經的排序發生了變化。如BD14129題記之后的部分佛經,在敦研345 號中排在題記之前;《大方便佛報恩經》在BD14129 中位于題記之前,在敦研345 號中則排在題記之后。

五是部分佛經的合帙發生了變化。如《大辯[邪正]經》《月光童子經》,BD14129 與《大方便佛報恩經》4 卷及《太子須大拏經》合為一帙;敦研345 號則與《像法決疑經》等歸入另一帙。

上述第一、二點解答了BD14129 與敦煌345號孰先孰后的問題,第三、四、五點,既反映出道真補經是持續性的工作,也體現了道真在補經工作中對佛典的擇取和編排。

BD14129、敦研345 號的題記均位于目錄中部。若將BD14129 和敦研345 號題記之前的部分稱為“正錄”,題記之后的部分稱為“附錄”,還可發現如下規律:

1.“正錄”一部分佛經合帙記錄與《大唐內典錄·見入藏錄》相符

如BD14129 第22 條《彌勒菩薩所問本愿經》至第36 條《虛空藏菩薩經》為一帙,該帙所錄15種佛經在《見入藏錄》中屬于同一帙;又BD14129第37 條《出生[無]量門持經》至第44 條《善法方便陀羅尼經》,所錄佛典在《見入藏錄》中亦屬于同一帙。

這種編排應當是道真有意為之的。

又如《太子須大拏經》,在BD14129 中原與《大方便佛報恩經》殘本、《大辯邪正經》《月光童子經》同帙;在敦研345 號中,該經被合入新帙(第38—45 條),新帙包括《藥王藥上經》《大寶積經》《諸法最上王經》《佛說寶網經》《德光太子經》《佛說量義經》,除了《大寶積經》,余者與《太子須大拏經》在《見入藏錄》中均屬同一帙。

2.“正錄”中的部分佛經移入了“附錄”

BD14129 正錄第8 條《大方便佛報恩經》,為4 卷;在敦研345 號中被移入附錄,記作“《大方便佛報恩經》一部,七卷,一帙”;BD14129 正錄第52條《維摩詰經》記作“《維摩經》一部,三卷”,與《解深密經》同帙,在敦研345 號中則被移入附錄,作“《維摩經》一部,三卷,一帙”。

BD14129 所錄的《大方便佛報恩經》是殘本,因此被移入附錄,由此推測,《維摩詰經》或也是出于同一原因而被移入了附錄。《大方便佛報恩經》需要另外配補3 卷,而《維摩詰經》卷數不缺,則《維摩詰經》被移入附錄的原因很可能是需要“修補頭尾”。

除了上述兩部佛經,《大般若抄》 與《大寶積抄》也被移入了附錄。

3.“附錄”中部分佛經被移入了“正錄”

由附錄移入正錄的佛經,主要是全本或較完整的佛經。如BD14129 第67—70 條和第73—74條,在敦研345 號中被移入了正錄,這6 部佛經是《大佛頂經》《妙法蓮華經》《大乘入楞伽經》《金光明最勝王經》《大乘密嚴經》《思益梵天所問經》,BD14129 所錄卷數均全;又BD14129 的《一切經音義》被移入敦研345 號的正錄,卷數由11 卷變成13 卷。

由以上變動可知,《見一切入藏經目錄》 中的佛經排序遵循了如下的規律:其一,修好的、比較完整的寫卷歸入正錄,需要配補、修復的佛典歸入附錄;其二,正錄將部頭較大的佛經排在最前面;其三,正錄部分佛經的合帙與《大唐內典錄·見入藏錄》的合帙相符。

BD14129 題記末句稱“應有所得經論,見為目錄,具數于后”,說明題記之后所錄的佛典,屬于新收集的成果;而題記之前所錄的佛經如《大般若波羅蜜多經》《大般涅槃經》 等已被S.6225 收錄,可見題記前所錄的佛典屬于道真此前收集、修補的成果。敦研345 號題記末句為“應有藏內經論,見為目錄”,該卷本應是佛經經過修復、配補之后的“藏內經論”目錄,但由于整理工作并未全部完成,因此道真在正面卷末寫了“此錄不定”四字。

除了對收集到的佛經進行修復、配補和重新編排,道真對收集到的佛典還進行了一定的擇取。BD14129 所錄157 種佛典,有40 種不見于敦研345 號。其中如《大比丘三千威儀經》和《四分律音》,后書“在椷”,是已經被收入經藏,故而從目錄中刪去;《大方廣佛華嚴經》7 卷,后書小字 “全無”,全本《大方廣佛華嚴經》有50 卷本、60 卷本、80 卷本之分,這7 卷“全無”,可能是已經用于《大方廣佛華嚴經》的配補。

三 道真補經目錄與“修復說”

關于敦煌藏經洞文獻的性質及其封閉的原因,目前有很多種說法①關于藏經洞封閉原因及其性質,有7 種主要觀點:“避難說”“廢棄說”“書庫改造說”“佛教供養物說”“排蕃思想說”“三寶崇拜說”“佛經修復說”,參考林世田、楊學勇、劉波《敦煌佛典的流通與改造》,甘肅教育出版社,2013年,第1—11 頁。。其中“修復說”的主要觀點是,藏經洞文獻與道真補經有直接關系。

施萍亭認為“敦煌藏經洞所藏之佛經與當年道真的努力直接有關”[2]196;榮新江認為“藏經洞的主體文獻佛典和供養具,原是三界寺的藏經和資產”[6],且“藏經洞中的殘經、殘存絲織品等都是修補佛經、經帙、絹畫的材料”②榮新江 《敦煌藏經洞的性質及其封閉原因》:“斯坦因所見藏經洞中的殘經廢紙、木軸引首、經帙殘片及絲帶等,是作為修補佛經、經帙、絹畫的材料而保存在那里的,它們對于敦煌的一些大寺可以說是廢物,但對于三界寺來說,卻不能說是廢品。”《敦煌吐魯番研究》第2 卷,北京大學出版社,1997 年,第33 頁。;鄭炳林認為“敦煌藏經是晚唐五代敦煌三界寺的藏經”,其主要來源包括“抄經”“供養經”“收集諸寺古壞經文”“乞經”[5]31-41;林世田等認為“藏經洞文獻文物與道真搜羅古壞經卷和修補佛典的活動有密切的關聯,修補古壞經文應是三界寺藏經的重要來源”[7]③文末參考文獻中的《三界寺·道真·敦煌藏經》《敦煌藏經洞的性質及其封閉原因》《敦煌歸義軍史專題研究三編》亦參考了同一頁文獻,但部分引文有所不同。。張涌泉等《敦煌藏經洞之謎發覆》一文則認為藏經洞文獻并非三界寺的藏經,而是道真修復佛經的材料;藏經洞就是道真匯聚修復材料的場所④張涌泉、羅慕君、朱若溪《敦煌藏經洞之謎發覆》:“藏經洞就是道真匯聚修復材料的‘故經處’……那些經過修復配補成套的經本,配入藏經處;剩下的殘卷或復本,則仍作為修復材料放在‘故經處’備用,并最終成為藏經洞文獻的真正來源。”《中國社會科學》2021 年第3 期,第180—203 頁。。

道真補經目錄直接記錄了道真長興五年補經活動的過程和結果,是“修復說”最重要的證據之一。

(一)道真補經目錄所錄佛典在敦煌文獻中的存完情況

將已出版的敦煌文獻圖錄與《見一切入藏經目錄》進行對比,可以發現:BD14129 與敦研345號共收錄佛典192 種,其中有67 種在敦煌文獻中有全本,67 種有殘本,58 種在敦煌文獻中未見。若以題記為界,將《見一切入藏經目錄》分成“正錄”“附錄”,BD14129 與敦研345 號的“正錄”“附錄”所錄佛典及這些佛典在敦煌文獻中的存完情況,如表2 所示。

表2 BD14129 與敦研345 號所錄佛典種數及這些佛典在敦煌文獻中的存完情況表

如果藏經洞確系道真儲存補經材料處,長興五年這次補經活動完成之后,那些未收入三界寺經藏的補經成果,及剩余的“所得經論”,應當都存于藏經洞內。

BD14129、敦研345 號所錄佛典在敦煌文獻中的收藏情況,恰符合這一推斷:“正錄”為補經成果,其中有一部分已經收入了三界寺經藏,因此有近半未見于敦煌文獻,僅有五分之一不到在敦煌文獻中有全本;“附錄”為“所得經論”,因此超過五分之四見于敦煌文獻。

當然,這并不意味著《見一切入藏經目錄》就是敦煌文獻的總目錄。

敦煌文獻中的佛典在種類和數量上都遠勝于《見一切入藏經目錄》。BD14129、敦研345 號兩種《見一切入藏經目錄》 一共記錄了192 種佛典,敦煌文獻中的佛典則多達700 余種(根據《大正藏·敦煌出土佛典對照目錄》的分類估算得出[8]),兩者差距太大;且敦煌文獻中有個別佛典存在大量副本(如 《金剛般若波羅蜜經》《大乘無量壽經》等),與道真補經目錄的收藏情況不符。因此,關于道真補經活動與敦煌文獻的關系,還需要更多的論證。

(二)道真補經目錄所錄經卷在敦煌文獻中的直接遺存

若藏經洞確系道真儲存補經材料處,《見一切入藏經目錄》所錄佛典在敦煌文獻中當有遺存。

《見一切入藏經目錄》所錄的佛典是合帙收藏的。若敦煌文獻中能尋到《見一切入藏經目錄》的原帙,自然可證明道真補經活動與敦煌文獻的關聯。遺憾的是,敦煌文獻原有合帙今已蕩然無存,目前也很難找到《見一切入藏經目錄》中的原帙。但在敦煌文獻中,有些佛經可確定是經過道真修補的,且見于《見一切入藏經目錄》。

如BD5388 十六卷本《佛名經》卷13,原卷卷首殘缺,第1、2 紙為道真所補,修補后首尾俱全。第1、2 紙背面銜接處書“三界寺道真念”,第2 紙背面尾端書“三界寺沙門道真受持”,正面卷末為補紙,上書題記“沙門道真修此經,年十九,俗性(姓)張氏”。這件寫卷,當屬于三件《見一切入藏經目錄》均有記錄的《佛名經》。

又S.3147《閻羅王受記經》卷3,卷末題記稱“界比丘道真受持”。該卷殘破處業已經修補,修補者先在卷背以小紙條補襯破損處,再在正面劃欄補字。由題記“界比丘道真受持”可判斷修補此卷的正是道真本人。

其他有道真題記的佛經,還有BD6375《閻羅王受記經》卷2(與S.3147 原屬同帙)、P2340《佛說救護身命經》、S.2635《金剛般若波羅蜜經》、S.3452《大乘無量壽經》、BD1362《大般若波羅蜜多經》卷343。

上述佛經在《見一切入藏經目錄》 中均有記錄,可見敦煌文獻中的確有道真長興五年補經活動“所得經論”和修補成果的遺存。

(三)道真補經目錄未收的道真補經成果

《見一切入藏經目錄》兼具記錄“所得經論”和經過修復、配補的“藏內經論”的功能,且其所錄部分經卷在敦煌文獻中尚有遺存。但目錄所記錄的補經活動完成于乙未年(935),藏經洞至少在67年后才封閉。在這六十余年中,道真是否持續進行了佛經的修復工作?

敦煌文獻中,還有一些有道真題記卻不見于《見一切入藏經目錄》的佛典。

如臺圖124 號《凈名經關中釋抄》卷上,共14紙,首題、尾題俱在,原卷原有破損,后經修補者以紙片補襯破損處,并補上了缺字。該卷卷末朱書題記“戊戌年(938)夏五月廿日三界寺沙門道真念記,俗性(姓)張氏”[9],與卷中補字字跡相同,其修補者正是道真。

又P2161《大乘百法明門論開宗義記》,共34紙,首殘尾全,首題僅存殘題,原卷通卷有多處殘破,修補者在卷背以紙片補襯多處。該卷原為吐蕃統治時期寫本,后又朱書“三界寺沙門道真誦五行”,其修補者亦當是道真。

除了上述寫卷,有道真題記但不見于《見一切入藏經目錄》的敦煌文獻還有P2270《五更轉頌》、P2836《諸經要抄》、P2930《釋門文范》、P3706《大佛名懺悔文》、S.4160《四分律略頌》等。這些文獻都有明顯修補過的痕跡。

這些佛典經過道真修補,卻未被《見一切入藏經目錄》收錄,有兩種可能:一是這些佛典本身屬于長興五年的補經成果,但收集和修補的時間遲于敦研345 號,因此未被現存的《見一切入藏經目錄》收錄;二是這些佛典是道真在長興五年至藏經洞封閉之間某個時間段的修復成果。

現存的道真補經成果,無法證明在長興五年之后道真還發起過類似大規模的補經活動。但敦煌文獻中殘存的記錄卻可證明,道真收集佛經的行為并未止于長興五年。

S.5494 原為乾德三年具注歷日封題,后用于記錄“張僧政”收集佛經之事。其錄文如下:

三界寺張僧政將去《法華經抄》 壹拾貳卷、《阿彌陀經抄》柒卷、《梵王問疾經》壹卷,乙丑年三月廿三日分付記。

翟爾斯《英倫博物館漢文敦煌卷子收藏目錄》(下文簡稱《翟目》)認為乾德三年為公元965 年,《敦煌遺書總目索引新編》同;此處“三界寺張僧政”當為道真。

又S.375,正面為《己巳年五月九日付圖經本數》,《翟目》認為“己巳年”為公元969 年,《英國國家圖書館藏敦煌遺書》同。其背面錄文如下:

《大寶積經》,內欠第十卷;

《大寶積經》,第四帙第一卷見在,更九卷全欠;

《摩訶般若經》,九卷,付界張和尚。

《英國國家圖書館藏敦煌遺書》條記目錄認為“界張和尚”當為三界寺道真。

由S.5494 和S.375 背的記錄可知,長興五年的補經活動完成30 余年后,道真還承擔著為三界寺收集佛經的職責。

敦煌文獻中還有一些書寫時間在長興五年之后的“古壞經文”。如P2805《般若心經》等佛經合抄,僅存尾題“佛說摩利支天經一卷”及曹氏小娘子天福六年(941)的抄經題記;BD7009《觀世音經》卷軸裝殘本,卷背有靈圖寺僧戒昌后漢天福十四年(949)九月廿六日的題記;P3325《梁朝傅大士頌金剛經》殘卷,卷末題記“廣順三年癸丑歲(953)八月二十一日畢手”,背題“顯德寺龍”;又宋乾德四年(966)歸義軍節度使曹延晟曾書寫《大般若波羅蜜多經》一帙施入顯德寺,敦煌文獻中現存其中4 卷[9]498-500。這些“古壞經文”的來源既有信徒祈福的抄經,也有靈圖寺、顯德寺這樣的“諸家函藏”,且其書寫時間均在S.375 背所記錄的 “己巳年(969)”之前。

道真自934 年起,一直在為三界寺收集佛經,直到969 年還收集了《摩訶般若經》9 卷。《大唐內典錄·見入藏錄》所錄《摩訶般若波羅蜜經》全本為40 卷,道真收集9 卷《摩訶般若經》,顯然是為了配補寺內藏經,其收集行為與長興五年的“于諸家函藏尋訪古壞經文” 并無不同。據此可推斷,P2805、BD7009、P3325 這些題記時間在長興五年以后的殘卷,正是道真后來又收集的佛經。

(四)敦煌文獻中的道真補經材料

除了佛典外,敦煌文獻中還收藏有大量的公私文書、道教經典及其他宗教經典等,這些文獻也不見于《見一切入藏經目錄》。

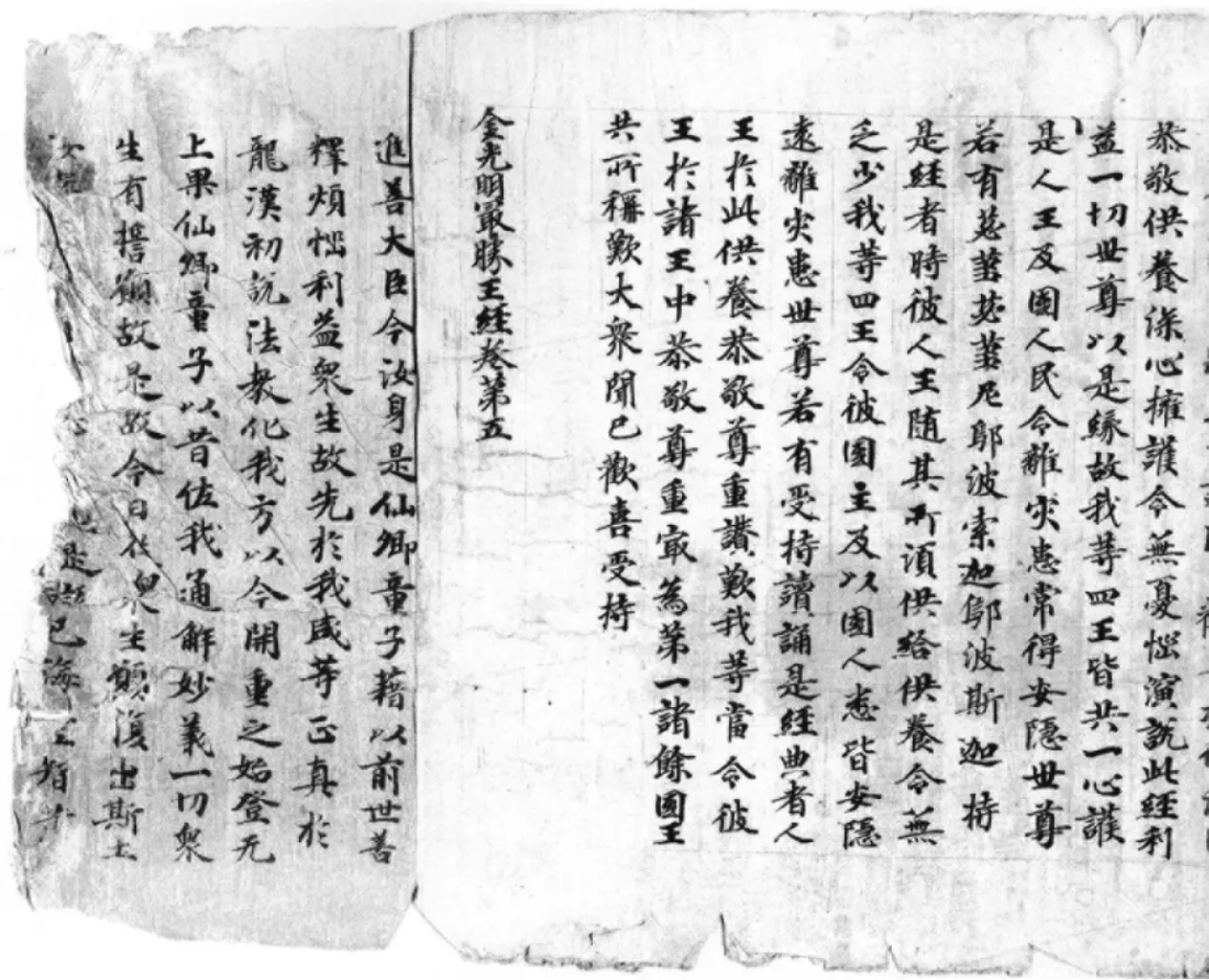

如P3884,其背面如圖1 所示,“第五十九帙/第六十帙,全”,末書“都計欠經七十卷,此經無垢凈光塔《大般若》一部,沙門道真”,系道真點勘《大般若經》的目錄。該卷正面所抄為摩尼教經典《摩尼光佛教法儀略》,但在道真補經的活動中,該寫卷只有記事本的作用。

圖1 P3884 背

又BD5417,尾2 紙如圖2 所示。該卷原為《金光明最勝王經》 卷5 的殘卷,原卷拖尾缺失。BD5417-2 為道教經典《太上一乘海空智藏經》卷3的殘卷,被修復者用來當作了BD5417-1 的拖尾。

圖2 BD5417 尾2 紙銜接處

敦煌文獻中用佛經殘片當材料來修補佛經的例子也屢見不鮮,國家圖書館藏敦煌文獻中剝落的裱補紙就有不少佛經殘片。

由此可推斷,敦煌文獻中除佛教以外的其他宗教經典,以及部分佛典的殘卷、碎片,本身是作為修復材料而存在的,且有證據證明,道真本人使用了這些材料作為修復佛典的工具。正如林世田、劉波《道真補經——千年前的修復風采》所說:“道真‘四處搜集廢紙’,過期的地契、合同、公文、告示、檔案,以及缺頭斷尾的佛經,都會被道真搜集起來,用作裱補或配補殘破的經卷。”[10]

敦煌文獻中的佛典在種類和數量上都遠勝于《見一切入藏經目錄》,一是因為在長興五年之后,道真還在堅持搜集佛經;另一方面則是因為敦煌文獻中部分佛經殘卷和殘片是作為修復材料而存在的,并非“所得經論”,因此不需要收錄于《見一切入藏經目錄》。

四 結論

道真補經目錄記錄了曹氏歸義軍時期敦煌名僧道真在長興五年修補三界寺藏經的事跡。敦煌文獻中現存的三件《見一切入藏經目錄》,按照書寫時間先后可排序為:BD14129、敦研345 號、S.3624;其中前兩件為草目,第三件為定本的作廢稿;另有BD1994 為BD14129 的草稿。

《見一切入藏經目錄》的編排體例反映了晚唐五代時期敦煌三界寺的藏經標準。根據BD14129和敦研345 號的記錄,可知道真有意按照《大唐內典錄·見入藏錄》的合帙對收集到的佛經進行重新排序。這說明直到10 世紀上半葉,三界寺的藏經還是以《大唐內典錄》為基本標準。

另外,BD14129 和敦研345 號一共收錄了18種見于《開元釋教錄》“偽妄亂真錄”的疑偽經。敦研345 號還特意將BD14129“附錄”中的《像法決疑經》移至“正錄”,與《大辯邪正經》《月光童子經》合為一帙,可見對當時的三界寺來說,這些疑偽經也屬于其藏經的一部分。

關于敦煌文獻的性質,《見一切入藏經目錄》所錄192 種佛典在敦煌文獻中的存完情況及《見一切入藏經目錄》 所錄經卷在敦煌文獻中的直接遺存,可印證“長興五年的部分補經成果和所集經論存于藏經洞”的推斷,間接證明“藏經洞系道真儲存補經材料處”。

而敦煌文獻中未見于《見一切入藏經目錄》的道真補經成果及敦煌文獻中的道真補經材料,說明在長興五年以后道真仍舊持續了收集、修復佛經的活動且敦煌文獻中有部分殘卷、殘片是作為“修復材料”存在的,直接為“藏經洞系道真儲存補經材料處”提供了證據。