陳卉麗:不負自我,也不負歷史

郝高興

1995年,還是紡織工人的陳卉麗因為家庭原因來到重慶,進入重慶大足石刻藝術博物館(今大足石刻研究院)工作。當時,中國的文物保護工作尚沒有形成科學體系,博物館是年輕人避之不及的單位,人們對它的印象跳不出“窮、差、沒出路”,文物修復師也不像現在這般受人尊敬,反而是學術、社會、經濟地位都沒有的“三無人員”。非科班出身的陳卉麗全憑不服輸的性格和勤奮刻苦的沖勁邁進這個門檻,后來的事實證明,這些恰是文物修復師必不可少的品質。

雖然是“三無人員”,但要和上千年的文物打交道,專業要求還是非常高的,需要具備相應的歷史、繪畫、文字功底,以及一定的化學、物理、美學、材料知識。紡織工人的經歷為陳卉麗掌握基本化學、材料知識打下了基礎,在做講解員十個月后,她就以筆試第一的成績正式進入這個行業。

大足石刻是誕生于唐末宋初時期的宗教摩崖造像群的統稱,位于重慶市大足區境內,屬于世界文化遺產,以規模宏大、雕刻精美、題材多樣而著稱。陳卉麗所在的大足石刻研究院,就是負責以大足石刻為主的大足全區文物的保護、管理等工作的專業機構。重慶高溫高濕的氣候,使得這些珍貴的造像高速風化、病害纏身,修復師們便成了挽救這些文物生命的最后希望,因他們搶救性的維護修復工作,有人戲稱他們為“石頭御醫”。

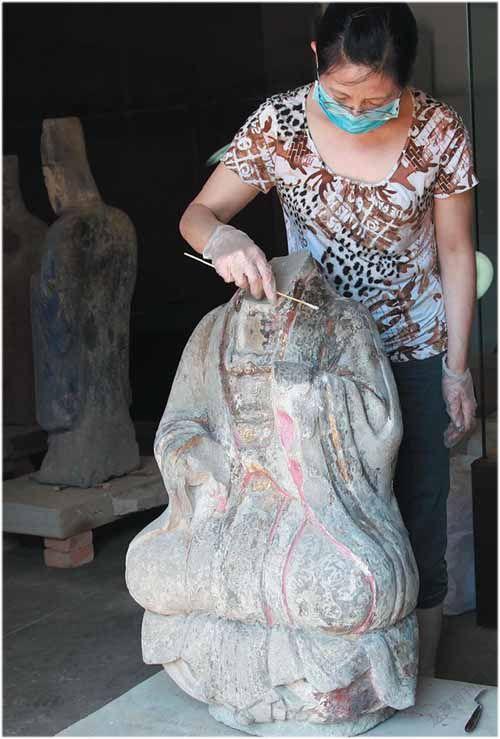

堅守在文物修復一線,陳卉麗和團隊承擔著大足石刻75處5萬余尊造像的保護與修復工作,歷史在他們的手中幻彩生輝,但“生輝”的日常工作卻單調、艱苦。修復環境惡劣,“面包就涼水”是家常便飯,但這份工作的魅力卻很大。隨著修復工作的深入開展,陳卉麗逐漸深諳石質文物保護與修復技術,熟悉文物環境監測,她和團隊相繼完成了妙高山石窟整體搶險加固、寶頂山孔雀明王造像保養維護等工程,以及大足石刻館藏文物修復、寶頂山北山文物區環境監測站建設、重慶大足石質文物保護中心建設等項目。

一路走來,中國文物保護發展發生了天翻地覆的變化。1950年代只有兩三個人的文保所,在國家對文保工作的高度重視和大力支持下,已經不再“到處化緣”,還成立了重慶大足石刻研究院。

“老一輩的師父們大多是學徒出身,他們把整個青春都獻給了這些靜默的文物,現在院里已經發展至四百余人,年輕一輩很多都是來自中央美院和清華美院的專業人才。”陳卉麗介紹道。

陳卉麗見證了我國文物保護工作從搶救性保護,向搶救性與預防性保護并重過渡的過程。2000年初,她因工作表現優異,成為全院唯一一位參加中意政府聯合舉辦的文保培訓班的基層文保工作者,進行為期半年的系統理論學習,并在龍門石窟進行修復實踐,參觀北京、意大利的修復現場,見識到了世界最成熟的石質文物修復技術。而當時的國內,整個文物保護領域正忙于搶救性保護,全國專業文保人不過2000人,要想改變,只能花時間去鉆研。

轉機從2008年開始,國家文物局啟動了大足石刻千手觀音造像搶救性保護工程。開鑿于南宋時期的寶頂山千手觀音造像,是我國最大的集雕刻、彩繪、貼金于一體的摩崖石刻造像,也是世界文化遺產大足石刻的重要代表作品,國家文物局將其確定為全國石質文物保護一號工程。千手觀音造像受人為、環境、氣候等多種因素的影響,早已病害纏身,而且34 種病害的成因復雜,保護修復的技術難度極高,在國內外都沒有可以借鑒的成功經驗,因此這項工作也突破了我國文物修復歷史的諸多“第一次”。

陳卉麗擔任石質修復組組長,參加材料和工藝研究,在她看來,文物保護沒有最好, 沒有更好,只有“ 最適合”。項目組聯合中國地質大學、北京建筑大學、清華大學等多所大學的多領域專家團隊,開創了我國大型不可移動文物修復的先河,首次引入X 射線探傷、紅外熱成像、激光拉曼、三維視頻顯微鏡等檢測手段進行勘察研究,讓我們得以看到千手觀音八百多年來第一張清晰的內部照片。

文物保護工作的第一要義是“修舊如舊”,在對千手觀音石質殘缺部分進行修復補型時,要根據史料、造型本身的對稱性,辨別出殘缺部分原本的模樣,再對缺失部位延伸造型,如果找不到依據,寧愿保持原樣,也不能擅自發揮。陳卉麗在修復主尊像時遇到了新的難題:主尊右邊前伸的主手自腕部殘缺,現存手掌及布帕為后人補塑,補塑的手帕造型不僅改變了文物歷史真實性,同時也極大地影響了造像的美觀。為修復這只手,她先后對四川、重慶、河北、山東地區等三十多座石窟的觀音像進行實地考察,遺憾的是,并沒找到可靠的依據。修還是不修,成了一個難題。修,就會違背真實性原則;不修,又會極大地影響造像的完整性。最終,陳卉麗綜合考慮文物修復的真實性要求和歷史價值、藝術價值,創新性地提出了“可拆卸式”的修復方法——利用手臂原有的修復孔做一個插銷,植入錨桿,然后把新雕刻的手接上,既保證了造像藝術的完整性,又便于后期再次修復處理,為“科學修復”找到了一條新出路。

隨著難題的逐一攻克,2015年6月13日,這個歷時近八年的“一號工程”終于正式完工,順利通過了專家們最苛刻的驗收。項目的成功吸引了意大利同行,這一次,陳卉麗從學員變成了交流學者,站上佛羅倫薩國家科學院的演講臺上介紹“一號工程”的經驗做法,掀開了意大利與中國在石質文物保護與修復領域展開實質性技術合作的新篇章。

“面壁”八年,對陳卉麗來說,有些東西變了。榮譽傍身的她更忙了,在單純的修復工作之余,還要培訓新人、與業內人士交流經驗,整理資料、報告,接受各類媒體的采訪,被同事戲稱為“小鐵人”。

但有些東西始終沒有改變,她依舊會出現在文物修復的一線,站在高高的腳手架上,面對冰冷的石壁,從事單調的工作程序,嗅著刺鼻的材料味,粘得一身塵土,或站、或蹲、或躺,就這樣度過一整天。當被問到想如何度過一個長長的假期時,她直言很想去全國各地看看自己修復過的文物,對它們進行一次評估,這樣才算有意思。

她說:“這份工作做得越久,下手就越小心,因為文物和人一樣,它的生命只有一次,我們站在那里,就像站在手術臺上,必須像一個全科醫生一樣專業、敬業,對這份生命有十足的敬畏心。”

千手觀音修復完成,保護工作才剛剛開始,長時間進行監測、日常保養維護,是保護工作的重中之重。她習慣性地為我們普及文物保護的常識,“文物保護沒有地界,也沒有國界,是每個中國人應盡的義務。對于大眾來說,告訴親朋好友文明參觀、參觀時不要輕易觸碰文物、開山采石時把文物的保護納入前期調研中,都是對文物的保護。”

現在,陳卉麗把更多的時間花費在人才培養上,她希望看到更多耐得住寂寞的年輕人加入文物修復的行列,助力中國的文保工作朝著更加精細化的方向發展。社會學家費孝通說,文化自覺之路漫漫,但那是走向世界的開始。從“石頭御醫”到大國工匠,陳卉麗們追求并迎接的,或許正是這樣一份文化認同。