數字技術影響實體經濟就業的非線性效應研究

王冬 呂延方

[摘要]新時代如何有效利用數字技術服務于實體經濟的高質量發展越來越重要。其中,數字技術促進實體經濟就業還是引致實體經濟失業問題,國內外學術界觀點不統一。基于此,首先界定和詮釋數字經濟內涵和外延,從狹義和廣義角度羅列出涵蓋的數字經濟和實體經濟具體部門,然后給出數字技術影響實體經濟就業問題的數理模型,并采用非線性實證框架驗證2003—2019期間我國數字投入對實體經濟部門就業的影響。實證結果顯示,狹義數字技術指標對勞動力就業始終呈負向影響,但隨著行業產出的增加,負向抑制作用有減弱趨勢;廣義數字技術對勞動力就業的影響則呈現一個先抑制后促進再抑制的復雜非線性變化趨勢;產出增長到一定水平后,數字技術與產出的交乘項對勞動力就業的影響為正向;相對于高技術就業部門,數字技術對低技術行業的勞動力就業有顯著的正向影響。因此,盡管數字技術會通過替代作用誘發實體經濟的失業問題,但是當數字技術與實體經濟深度融合,可以通過數字技術帶動行業規模擴大,最終促進實體經濟就業。

[關鍵詞]數字經濟;實體經濟;就業問題;非線性效應

一、 引言

習總書記在亞太經合組織第二十七次領導人非正式會議,發表重要講話,指出“數字經濟是全球未來的發展方向”1。近期,黨的十九屆五中全會通過了《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》,針對“加快數字化發展”作出全面部署,要求“推進數字產業化和產業數字化,推動數字經濟和實體經濟深度融合,打造具有國際競爭力的數字產業集群”2。尤其是,中國正在從中等收入國家跨越高收入國家,如何有效利用數字技術,服務于實體經濟的高質量發展,日益重要。

關于數字經濟與實體經濟融合的機制性問題,學界一般形成兩組觀點:數字技術是鴻溝還是福利。“福利”說一般認為,數字經濟是一種高級的、可持續的經濟形態,以信息通信技術為核心的技術手段對社會經濟各個方面起著促進作用[1]。許憲春等指出,以信息技術為內核的新經濟可以減緩傳統經濟增速下行壓力、促進經濟結構轉型升級、推動經濟高質量發展、轉變人們的生活方式[2]。祝合良等指出,我國加快產業數字化轉型,可以提高產業鏈、供應鏈的穩定性和競爭力[3]。“鴻溝”說則認為數字技術會帶來一定負面影響。20世紀90年代以來,盡管新興信息通信技術出現爆發式增長,全球卻出現新的貧富差距,即“數字鴻溝”[4]。尤其是,對于與民生息息相關的就業問題,學者們持有不同的觀點。一方面,部分學者認為數字化可以正向影響勞動力市場和就業水平,例如,數字化轉型可以緩解我國經濟常態下的就業壓力[5];數字技術還可以縮小全球的勞動力成本差異[6];數字經濟發展能促進就業環境持續改善、就業能力不斷增強,為實現更高質量就業提供新契機[7]。另一方面,其他學者則認為數字化對勞動力就業水平會產生一定負向影響,有時候會造成區域差異,例如從就業質量來看,中西部地區就業質量與東部地區存在一定差距,區域分化差異較明顯[7];有專家研究發現,相對于高收入經濟體,數字時代的普惠金融雖然可以推動中低收入經濟體的可持續就業,但是相對于高收入經濟體,效果不明顯[8]。

鑒于數字技術對實體經濟就業問題的復雜雙面特征,本文在國內外已有研究基礎上,側重研究數字技術影響實體經濟就業的邊界問題,理論上繼續應用經濟學范式框架,首先合理界定和詮釋數字經濟內涵和外延,從狹義和廣義角度羅列出涵蓋的數字經濟和實體經濟具體部門,然后在已有研究基礎上歸納出主要假說,并且采用了非線性實證框架驗證2003—2019年期間我國數字投入對實體經濟部門的影響,數字投入指標核算則采用了投入產出分析框架,最后根據經驗分析結果與數理模型的假說一一對照,給出文章的主要結論和數字經濟與實體經濟融合的政策建議。

二、 文獻綜述

數字與就業的關聯性研究最早可以追溯到全要素生產率等研究。專家以早期的勞動力效率和就業模型為基礎,進一步指出,現代經濟增長不再體現在全要素生產率中,因為技術變革帶來的收益從未記錄在創新回報或國民賬戶中,很難通過統計方法評估機器人技術、電子商務或創新技術之間是否存在互補性[9]。因此,有必要提供一個新的理論框架,給出數字化對就業影響的新證據。

關于數字技術與就業問題的關聯性,學術界一般從國家、行業區域和企業3個層次進行討論。從國家層次來看,大部分學者一般認為數字技術有利于一個國家的整體宏觀經濟。例如,數字技術的普及不僅可以重塑澳大利亞等高收入國家的勞動力市場,而且中國等中等收入國家也借助數字革命,利用數字技術,正在向高收入國家跨越[10]。Xia等指出,近年數字經濟快速發展,在改善就業格局、創造就業機會、調整就業結構等方面發揮了不可替代的作用,例如,2020年突發性疫情影響了人民生活,大量實體經濟面臨延遲復工的局面,然而,數字經濟發展迅速,保障了社會供給,促進了社會發展[11]。也有學者發現數字化技術發展阻礙了就業,例如,Acemoglu等研究發現,機器的使用會降低就業和工資水平[12]。

如果細分行業和區域,專家給出依據行業和區域特征的不同,影響略微差異的結論。部分專家認可數字技術對某些行業就業的積極促進作用,例如Ndubuisi等通過南部非洲面板數據,證明了“數字基礎設施對服務業就業作出了積極貢獻”,并且進一步給出了這一積極貢獻的前提條件:數字技術對服務業積極影響取決于“教育、制度質量和通貨膨脹率所反映的宏觀經濟條件”;構建了數字技術、行業就業和國家宏觀條件之間的邏輯聯系,指出“數字基礎設施對服務業就業的影響往往有利于教育水平較低的國家”[13]。戚聿東等篩選了與數字技術應用較緊密的主要產業:互聯網和電信業、軟件業、電商零售業、科學技術業,認為它們發展顯著增加了第三產業就業比重和各省就業質量得分[7]。

部分學者從微觀視角(職業特性、性別特征)來看數字技術和就業的邏輯關系,例如, Cirillo等通過使用意大利職業調查數據針對超過500個4位數ISCO專業群體的數字化、職業常規化水平進行微觀調查,實驗表明,不同職業在數字化和常規化水平上存在很大差異,并且在大多數專業群體中,兩者之間存在負相關關系;計量經濟學模型估計表明,數字密集型職業的增長速度往往超過其他勞動力,反過來,常規水平與就業變化呈負相關,但是他也指出,不能單純割裂開數字化職業和常規化職業,否則就業問題會都出現問題。因此,有必要研究數字經濟和實體經濟的融合機制,不能單純割裂數字技術應用程度不同的職業[14]。Galperin等探討就業中的性別差異如何影響拉丁美洲國家的數字性別差距,調查結果表明,男性和女性之間的就業模式差異是造成這些國家互聯網使用性別差距的最大單一因素,領先于其他互聯網使用預測因素(如收入、年齡和教育)的差異,其中,女性的就業和互聯網使用之間的相關性強于男性,可以歸因于女性傾向于在更多信息通信技術密集型部門(衛生服務、教育等)工作的事實[15]。

目前針對數字經濟較規范的研究文獻主要依托了經濟學和管理學兩個范式框架,當然也有少數學者加入了社會學理論框架。謝富勝等運用了政治經濟學范式分析了平臺經濟的理論機理和缺陷,他們指出平臺經濟依靠高效的數據采集和傳輸系統、發達的算力以及功能強大的數據處理算法所支持的數字平臺,集成社會生產、分配、交換與消費活動,大力促進了社會生產力發展:數字平臺的技術特性塑造了動態不完全競爭,而基于數字平臺的勞動組織新形式導致不穩定的就業和工資,因此,平臺經濟仍然無法克服資本積累規律揭示的內在矛盾[16]。 戚聿東等則構建了一個主流的經濟學分析框架,首先從理論層面分析了數字經濟發展對就業結構、就業質量的影響及其機理,并構建中國就業質量指標評價體系,然后設計了計量經濟學分析模型,最后基于數據樣本,實證分析了互聯網和電信業、軟件業、電商零售業、科學技術業等數字技術相關產業發展對就業結構和就業質量的影響[7]。戚聿東等的研究也加入了社會調查內容,他們利用中國綜合社會調查(CGSS)數據,采用統計學工具——雙重差分法評估了數字生活對就業概率的作用和影響[5]。社會學研究可以追溯到Matsuoka研究,該研究運用了SLA理論,探討了日本英語學習者數字化就業的社會心理,旨在探索如何提高基于日本大學生問卷數據的學習者英語學習態度[17]。朱良杰等從管理學的營銷理論框架進行演繹,指出,數字世界的價值共創成為營銷領域研究的前沿和熱點。作者總結了數字世界的價值共創3個重要研究主題,社交媒體的價值共創、品牌社群的價值共創以及數字世界的價值共創與品牌創建[18]。

國內外研究文獻為本文進一步從我國細分行業層面分析數字技術與不同特征行業的就業問題的邏輯關系,奠定了理論和實踐基礎,本文將在以下幾個方面有所突破:

第一,既有數字技術影響就業的文獻已在宏觀和微觀兩個層次上進行大量的理論研究,但在行業層次研究方面還不充分,尤其是沒有細分更多特征的行業類別,例如戚聿東[7]、Ndubuisi等 [13]的研究涉及了服務業整體,但是沒有繼續細分行業。如果能豐富行業層面的研究,并建立合理的理論框架梳理數字技術對就業影響的關鍵因素,我們將能更科學地論證數字經濟和實體經濟有效融合、促進良性就業的行業特征和系統機制。

第二,由于數字經濟在國內外社會科學范疇內屬于新興學科,其跨行業特征很明顯,且各方未對數字經濟內容的確切內涵達成共識,統計方面存在諸多困難。迄今為止,因為數據獲取的局限,未能更為科學、合理地反映經濟數字滲透的程度,本文擬在國內外已有研究基礎上使用更為精確、合理的測量指標。

第三,國內外研究多為理論分析。由于數據資料不易獲取,不能有效實現行業分類數據的對接,通過實證檢驗細化到行業層次的國內外研究尤其缺乏,即使有少數相關文獻,由于數據無法有效對接,也不能及時更新。本文綜合運用各種數據庫的資源,突破數據的限制,有效實現產業分類數據的統一和整理,構建面板數據進行實證檢驗。

三、 理論框架

1. 數字經濟的內核和外延

數字經濟較早的研究內核一般被限定于數字內容產品和服務,即數字傳輸的內容產業(Digitally-Delivered Content Products)[19-21]。近來隨著電子商務的迅速普及,部分文獻將數字推動的交易模式等同于跨境電商。Gonzalez等基于“數據不僅是一種本身可以交易的資產,而且也是組織貿易和全球價值鏈的手段”的論斷,認為數字貿易不僅局限于服務業,還應包括商品和服務貿易中的所有數字化交易[22]。

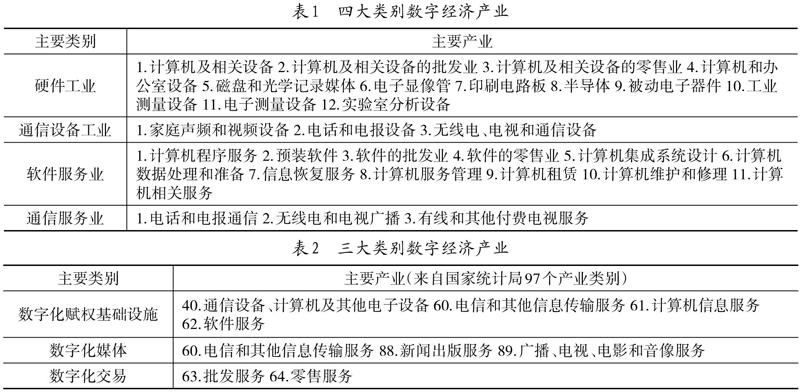

《新興的數字經濟Ⅱ》報告[23]中將數字經濟相關產業分為4個類別:硬件工業、通信設備工業、軟件服務業、通信服務業。參見表1不同類別的具體行業。

許憲春等對接了國內主要統計產業門類,他們將數字產業分為可量化的3個類別:賦權基礎設施、媒體和交易(表2)[24]。

因此,數字經濟雖然沒有明確、公認的定義,但是我們還是借用一個較為權威的概念:2016年G20杭州峰會發布的《二十國集團數字經濟發展與合作倡議》1指出,數字經濟是包含如下內核的旨在提升效率和促進經濟結構優化的一系列經濟活動:使用數字化知識和信息作為關鍵生產要素,現代信息網絡作為重要載體,有效使用信息通信技術。

基于國內外已有研究,數字經濟狹義上應僅包括電信和其他信息傳輸服務(60)、計算機新型服務(61)、軟件服務(62)等以處理數據為中心業務的3個產業,廣義上則還包括設備(通信設備、計算機及其他電子設備40)、內容(新聞出版服務88和廣播、電視、電影和音像服務89)和交易(批發服務63和零售服務64)。到目前為止,雖然廣義概念中的產業內核仍然由于與傳統業務交叉,被部分學者質疑,但是,本文認為隨著數字化應用擴大和滲透,設備、內容和交易3個類別將越來越成為數字技術的載體。

2. 數字技術對就業影響的非線性計量模型

基于已有研究,可以形成如下理論預期:

假設H1:從理論上講,數字技術會替代部分人力投入,從而降低對勞動力的需求,對就業的影響預期為負;

假說H2:產出的擴大將增加勞動力的需求,對就業的影響預期為正;

假說H3:根據前面文獻整理,我們還可以分解產出對就業影響的一個間接機制,這一機制可以通過獲得數字技術來促進產出,從而帶動就業增加。

鑒于數字技術對就業影響的復雜理論機理,本文嘗試考察數字技術等主要變量對行業就業的非線性影響,同時以行業產出為門限變量,依次對受門限變量影響的解釋變量進行檢驗和估計,最終檢驗模型對部分變量取對數,以衡量解釋變量變動1%的情況下,被解釋變量的變動程度?

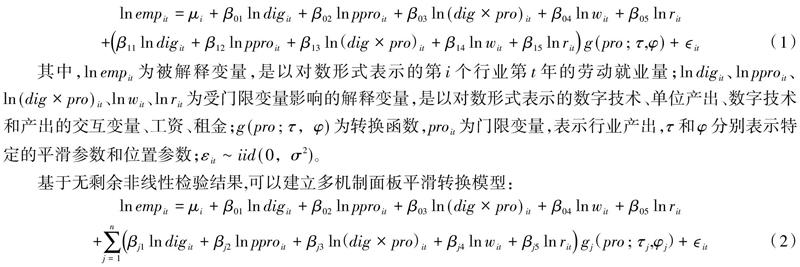

基于行業產出對行業就業的平滑轉移模型,首先建立一個兩機制面板平滑轉移模型:

其中,[lnempit]為被解釋變量,是以對數形式表示的第[i]個行業第[t]年的勞動就業量;[lndigit]?[lnpproit]?[ln (dig×pro)it]、[lnwit]、[lnrit]為受門限變量影響的解釋變量,是以對數形式表示的數字技術、單位產出、數字技術和產出的交互變量、工資、租金;[gpro;τ,φ]為轉換函數,[proit]為門限變量,表示行業產出,[τ]和[φ]分別表示特定的平滑參數和位置參數;[εit?iid0,σ2]?

基于無剩余非線性檢驗結果,可以建立多機制面板平滑轉換模型:

各參數含義與模型1相同。

四、 模型設計

變量數據主要取自亞洲開發銀行的投入產出數據庫、經濟合作與發展組織投入產出數據庫、《中國勞動統計年鑒》,時間維度為2003—2019年。

1. 行業歸并和整理

首先結合《中國勞動統計年鑒》,本文進行了3個數據來源的行業歸并和整理,整理出28個行業。首先,基于3個數據來源,居民服務、修理和其他服務業可以對應國外的Private households with employed persons(家庭服務業),但是由于大部分數據為零,影響統計結果,所以剔除此行業。歸并和整理參見表3。狹義數字部門僅包括信息服務業,于是,狹義實體經濟部門涵蓋了除信息服務業以外的26個經濟部門。并且,由于數字媒介行業與其他行業一起形成文化娛樂業,鑒于目前技術無法準確分離數字內容相關行業數據,因此本文廣義數字部門僅包括設備、數據和交易行業。于是,廣義數字部門包括3個:電子設備制造業(數字關聯設備行業)、貿易服務業(數字關聯交易行業)、信息服務業(數字關聯數據技術行業),廣義實體部門包括24個:農林業、采礦業、食品制造業、紡織制造業、木材制造業、紙制品業、石油制品業、化學制品業、橡塑制品業、非金屬制造業、金屬制造業、其他機械制造業、運輸機械制造業、其他制造業、公用服務業、建筑業、運輸服務業、食宿服務業、金融業、房地產業、公共管理業、商務服務業、教育業、衛生服務業,同時也剔除了文化娛樂業。

2. 主要指標選取和整理

(1)數字技術(dig)。本文選取數字部門對實體經濟部門的投入作為反映數字技術的代理變量。OECD的投入產出數據庫(rev.4)提供了2005—2015年數據,2016—2019年數據則取自ADB的投入產出數據庫,2003—2004年數據來自OECD投入產出數據庫(rev.3)。于是,本文構建兩個數字技術指標。

狹義數字技術(dign):信息服務業對27個實體經濟部門的中間投入比值。

廣義數字技術(digb):信息服務業、電子設備制造業、貿易服務業等3個數字部門對24個實體經濟部門的中間投入比值。

(2)勞動力就業(emp)。本文采用了實體經濟部門分行業就業指標。這里分別按照狹義數字部門和廣義數字部門定義將實體經濟部門分為狹義部門和廣義部門。分行業就業指標來自2004—2020年各年《中國勞動統計年鑒》中“城鎮單位就業人員和工資總額”,此部分給出了城鎮單位非私營單位年末就業人員數,單位:萬人。

(3)產出(pro)。為了考慮就業有可能會基于產出產生非線性變化,本文采用了實體經濟部門分行業產出作為門限變量。OECD投入產出表和ADB投入產出表最下面一列給出了主要行業的產出值,單位:百萬美元。

(4)工資(w)。《中國勞動統計年鑒》中“城鎮單位就業人員和工資總額”,此部分還給出了城鎮單位非私營單位分行業平均工資,單位:元。

(5)單位就業人員創造的產出指標(ppro)。本文采用上面兩個指標(產出和就業)的比值作為模型的控制變量,以消除行業規模過大或過小對模型結果影響的偏差,單位:美元。

(6)租金(r)。由于無法獲得各年份行業資本租金,我們可以從《中國統計年鑒》獲得各年的固定資產投資價格指數(1990=100),于是變量[rit]修改為[rt],該代理指標僅受時間因素影響,而不受行業影響。

五、 結果分析

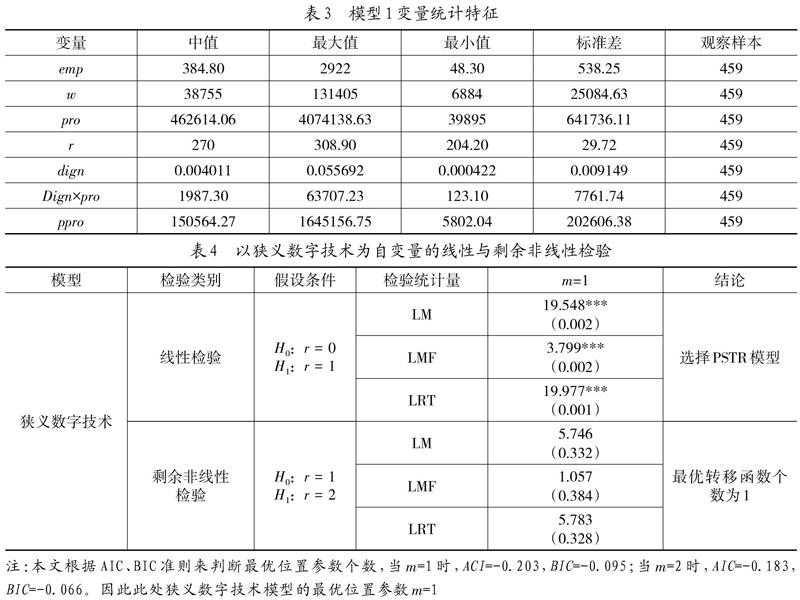

表3是模型(1)主要變量的統計特征,由于篇幅所限,本文省略了模型(2)的主要變量統計特征。

面板平滑轉移回歸模型(PSTR)的一般步驟為:(1)在進行參數估計之前,進行線性與非線性檢驗,以判斷PSTR模型是否適用;(2)在此基礎上,若PSTR模型使用合理,則進行進一步的剩余非線性檢驗,以考察該非線性模型對所有的平滑轉移機制刻畫的完備性。本文以MATLAB軟件為計算工具,對前述構建的模型進行檢驗和運算,并對所得結果進行相應的分析。

1. 狹義數字技術模型估計結果

首先,對模型進行線性檢驗和剩余非線性檢驗,如果拒絕線性原假設[Ho∶r=0],則認為模型存在非線性特征,需繼續進行剩余非線性檢驗,以確定最優轉換函數個數。以狹義數字技術為自變量的線性與剩余非線性檢驗結果見表4。

從表4中的線性檢驗部分可知,模型中的LM、LMF、LRT 3個統計量均在1%的顯著性水平下拒絕原假設,說明狹義數字技術模型具有顯著的非線性特征。在進一步進行的剩余非線性檢驗中,3個統計量均接受r=1的原假設,說明狹義數字技術模型的最優轉換函數為1。

確定好轉換函數個數與位置參數個數后,對模型進行回歸,估計結果如表5所示。從表5中可以看出,除核心解釋變量數字技術水平外,交乘項與其余控制變量均不顯著,且轉換位置已遠超過本文樣本區間,因此對模型進行調整,刪除掉控制變量r,并分別對狹義數字技術模型與廣義數字技術模型進行檢驗1。

2. 修正后的狹義與廣義數字技術模型估計結果

修正后的狹義與廣義數字技術模型的估計結果如表6所示。首先從狹義數字技術模型的估計結果可以看出,數字技術對勞動力就業的影響具有關于產出的單門限特征,當產出的對數值小于閾值點12.4324時,狹義數字技術對勞動力就業具有顯著的異質作用([β01]=-0.4637<0);當產出的對數值達到閾值點時,狹義數字技術對勞動力就業的負向影響減小到-0.2669(-0.4637+0.3936[×]0.5);進一步,當產出的對數值大于閾值點時,狹義數字技術對勞動力就業的影響系數穩定在-0.0701(-0.4637+0.3936)。從實證結果可以看出,隨著產出水平的不斷提高,狹義數字技術對勞動力就業的非線性影響主要穩定在兩個區制,在兩個區制的影響系數分別為-0.4637和-0.0701,說明狹義數字技術的提高對勞動力就業的影響始終呈負向,但隨著產出的增加,負向抑制作用有減弱趨勢,這與預期相符。隨著人工智能、工業互聯網等數字經濟的迅速發展,數字經濟對勞動力就業帶來了巨大沖擊,形成了勞動力替代,但隨著產出的不斷增長,這種替代作用逐漸減弱。

其次,從表6中廣義數字技術模型的估計結果中可以看出,廣義數字技術對勞動力就業的影響具有雙門限特征。當產出的對數值小于第一個閾值點8.7346時,廣義數字技術對勞動力就業的影響具有顯著的負向作用([β01]=-4.1957<0);當產出對數值達到第一個閾值點時,廣義數字技術對勞動力的負向影響降為-1.9238(-4.1957+4.5438[×]0.5),這種下降趨勢一直持續到完全越過第一個閾值點,此時廣義數字技術對勞動力就業的影響系數穩定在0.3481(-4.1957+4.5438),此時廣義數字技術對勞動力就業的影響轉為正向;隨后,當產出的對數值達到第二個閾值點14.2327時,廣義數字技術對勞動力的就業影響轉為負向-0.14705(-4.1957+4.5438-0.9903[×]0.5),這種負向抑制趨勢一直持續到完全越過第二個閾值點,此時廣義數字技術對勞動力就業的影響系數穩定在-0.6422(-4.1957+4.5438-0.9903)。從上述估計結果可以看出,隨著產出的不斷增長,廣義數字技術對勞動力就業的影響主要穩定在三個區制,影響系數分別為-4.1957、0.3481和-0.6422,可見隨著產出的不斷增長,廣義數字技術對勞動力就業的影響呈現一個先抑制后促進再抑制的變化趨勢,且在高區制的負向抑制作用小于低區制。

綜合狹義數字技術與廣義數字技術模型的回歸結果可以看出,無論是狹義數字技術還是廣義數字技術,當產出水平較低時,數字技術對勞動力就業的影響呈顯著負向,符合假設H1,此時數字技術對勞動力就業的替代效應最強。而當產出增長到一定水平時,數字技術對勞動力就業的替代效應減弱。狹義數字技術與廣義數字技術對勞動力就業影響的不同點在于廣義數字技術中間區制出現了正向影響,原因是廣義下的數字經濟包括多個部門,數字技術的廣泛應用同樣會創造出新的就業崗位和職業類型,從而對就業產生拉動作用。

從數字技術與產出的交乘項的回歸結果來看,狹義數字技術與產出的交乘項對勞動力就業的影響在兩個區制主要穩定在0.5558和0.1483,說明在產出增長的推動下,狹義數字技術對勞動力就業具有促進作用。廣義數字技術與產出的交乘項對勞動力就業的影響在三個區制主要穩定在-1.8187、-0.1523和0.7993。說明隨著產出的不斷增加,廣義數字技術對勞動力就業的影響呈現先抑制,隨后抑制作用下降,最后轉為正向的趨勢。綜合數字技術以及數字技術與產出交乘項的回歸結果可以看出,單獨考慮數字技術,其對勞動力就業的影響主要表現為替代效應,減少了勞動力就業,但考慮產出的增長效應后,數字技術有利于推動產出增長,同時創造了就業。因此,當產出增長到一定水平后,數字技術與產出的交乘項對勞動力就業的影響為正向,這一結論符合假設H3。

3. 異質性分析

鑒于數字技術對不同技術水平行業的勞動力就業影響存在差異,因此本文進一步以狹義數字技術為例,將實體經濟行業劃分為高技術行業與中低技術行業1。高技術水平技術行業與中低技術水平行業的回歸結果如表7所示。首先從高技術水平來看,數字技術對高技術水平實體行業勞動力就業的影響呈單門檻特征,當產出水平低于閾值點13.1995時,數字技術對高技術行業勞動力就業的影響為負向([β01]=-0.3050<0),在10%的顯著性水平下顯著;當產出的對數值達到閾值點時,數字技術對高技術行業勞動力就業的負向影響減小到-0.1431(-0.3050+0.3238[×]0.5);進一步,當產出的對數值大于閾值點時,技術對高技術勞動力就業的影響系數轉為正向,并穩定在0.0188(-0.3050+0.3238)。其次,從低技術水平來看,數字技術對低技術水平實體行業勞動力就業的影響也呈單門檻特征,當產出水平低于閾值點14.2674時,數字技術對低技術行業勞動力就業的影響為負向([β01]=-0.8401<0),在1%的顯著性水平下顯著;當產出的對數值達到閾值點時,數字技術對低技術行業勞動力就業的負向影響減小到-0.23225(-0.8401+1.2157[×]0.5);進一步,當產出的對數值大于閾值點時,技術對低技術勞動力就業的影響系數轉為正向,并穩定在0.3756(-0.8401+1.2157)。從實證結果可以看出,隨著產出水平的不斷提高,數字技術對高技術行業勞動力就業在兩個區制的影響系數分別為-0.3050和0.0188,對低技術行業勞動力就業的影響系數分別為-0.8401和0.3756,說明隨著產出水平的提高,數字技術對高技術行業與低技術行業勞動力就業的影響先為負向,后為正向。

從數字技術與產出的交乘項來看,高技術行業與低技術行業對勞動力就業的影響在兩個區制均為正向,但高技術行業不顯著,說明考慮產出的推動作用后,數字技術對低技術行業的勞動力就業有顯著的正向影響,而對高技術行業勞動力就業的促進作用不明顯。對此可能的解釋是,隨著數字經濟的不斷發展,雖然對一些高附加值、高科技含量的就業崗位以及勞動密集型崗位形成了替代,但就中國產業布局來看,中國仍處于工業化中期和產業鏈中低端,數字經濟的發展對制造業、服務業的初級崗位的帶動作用更強。

六、 結論及主要對策

新時代的數字經濟正賦能實體經濟,影響實體經濟的產出和就業。其中,數字技術是促進了實體經濟的就業還是誘發了實體經濟的失業,是實現數字經濟和實體經濟深度融合首先面對的機制性問題。本文基于國內外已有研究,從狹義和廣義兩個視角梳理了數字技術對行業就業的影響。

本文的主要貢獻和研究結論是:

第一,數字經濟狹義部門僅包括電信、計算機和信息服務(數字技術服務),而為了充分考慮數字技術對行業的影響作用大小,廣義部門應包括通信設備、計算機及其他電子設備(數字載體設備)、新聞出版服務、廣播、電視、電影和音像服務(數字載體內容)和批發、零售服務(數字載體貿易)。由于數據限制,本文廣義數字部門僅包括數字技術服務、數字載體設備和數字載體貿易3大行業類別。希望隨著行業分類的細化和數據的精準分離,后續研究中的廣義數字部門能涵蓋數字載體內容行業。

第二,本文基于國內外已有數據庫,有效對接出兩個數據庫:狹義數據套覆蓋了1個數字部門和27個實體部門;廣義數據套覆蓋了3個數字部門和25個實體部門,時間跨度為2003—2019年,最終變量包括了就業、數字技術、數字技術和產出交乘項、人均產出、工資等變量。其中,數字技術變量獲取采用了投入產出分析框架。

第三,樣本結果首先驗證了假說H1,即數字技術負向影響就業水平。狹義數據套的實證結果雖然驗證了假說,但是通過非線性結果進一步發現,隨著產出的增加,狹義數字技術的提高對勞動力就業的負向抑制作用有減弱趨勢。這可以解讀為,隨著人工智能、工業互聯網等數字經濟迅速發展,數字經濟對勞動力就業一開始會帶來巨大沖擊,形成了勞動力替代,但是隨著產出規模擴大,這種替代作用會逐漸減弱。增加了設備、貿易的廣義數據套進一步驗證了這一替代作用減弱的趨勢,并且中間區制結果呈現了廣義數字技術對就業的正向影響,由此本文認為,如果狹義數字經濟部門(數字技術服務)能真正與狹義實體經濟部門(設備、貿易)融合,這幾個部門會創造出新的就業崗位和職業類型,從而對就業產生拉動作用。

第四,交乘項的回歸結構則驗證了數字對就業的間接影響,即假說H3。綜合前面數字技術和數字技術與產出交乘項的回歸結果可以看出,單獨考慮數字技術,其對勞動力就業的影響主要表現為替代效應,減少了勞動力就業,但是如果考慮產出的增長效應,數字技術會有利于推動產出增長,同時創造了就業。因此,當產出增長到一定水平后,數字技術與產出的交乘項對勞動力就業的影響為正向。

第五,高技術和中低技術樣本的回歸結果進一步驗證了數字技術對就業的非線性影響:隨著產出水平的提高,數字技術對高技術行業與低技術行業勞動力就業的影響先為負向,后轉為正向。如果考慮產出的推動作用,數字技術對兩個部門的非線性影響呈現異質特征:數字技術對低技術行業的勞動力就業有顯著的正向影響,而對高技術行業勞動力就業的促進作用不明顯。這一異質影響可以解讀為,隨著數字經濟的不斷發展,雖然對一些高附加值、高科技含量的就業崗位以及勞動密集型崗位形成了替代,但就中國產業布局來看,中國仍處于工業化中期和產業鏈中低端,數字經濟的發展對制造業、服務業的初級崗位的帶動作用更強。

本文建議應避免數字技術對行業就業替代的沖擊影響,深度融合數字經濟和實體經濟部門,真正讓數字服務于實體經濟的產出和就業目標,而不是為數字化而數字化。這一政策內涵包含以下方面:

第一,以智能制造為主攻,實現數字產業與傳統產業的有機整合,進一步深化“互聯網+先進制造”,加快傳統產業智能化、自動化和數字化,最終帶動有效就業水平。

第二,繼續發展依托于數字創新技術的戰略性新興產業,新產品新業態融合創新,核心產業質效穩步提升,突破發展特色領域,帶動新業態、新行業、新功能就業。

第三,“雙融合”深入推進的關鍵瓶頸在于生產力先進性不足,下一步還需突破“卡脖子”技術,占據自主可控核心技術的制高點,全面提升數字化生產力,通過數字技術創新催生實體經濟新業態、新模式,更好地實現“雙融合”的經濟與社會效益,通過帶動先進生產力,間接促進就業水平。

現階段,以新一代信息技術應用為基礎的數字經濟已然成為中國經濟發展的新動能。應繼續瞄準數字經濟,進一步將數字技術的創新源泉充分融入到實體經濟,使云計算、物聯網和人工智能等數字經濟成為驅動實體經濟內涵式發展的關鍵動力,在數字經濟與實體經濟之間形成“你中有我,我中有你”的數字生態發展模式。

參考文獻:

[1] 裴長洪,倪江飛,李越.數字經濟的政治經濟學分析[J].財貿經濟,2018(9):5-22.

[2] 許憲春,張鐘文,關會娟.中國新經濟:作用、特征與挑戰[J].財貿經濟,2020(1):5-20.

[3] 祝合良,王春娟.“雙循環”新發展格局戰略背景下產業數字化轉型:理論與對策[J].財貿經濟,2021(3):14-27.

[4] 胡鞍鋼,周紹杰.新的全球貧富差距:日益擴大的“數字鴻溝”[J].中國社會科學,2002(3):34-48.

[5] 戚聿東,褚席.數字生活的就業效應:內在機制與微觀證據[J].財貿經濟,2021(4):98-114.

[6] 郭周明,裘瑩.數字經濟時代全球價值鏈的重構:典型事實、理論機制與中國策略[J].改革,2020(4):73-85.

[7] 戚聿東,劉翠花,丁述磊.數字經濟發展、就業結構優化與就業質量提升[J].經濟學動態,2020(11):17-35.

[8] Geng Z, He G.Digital Financial Inclusion and Sustainable Employment: Evidence from Countries along the Belt and Road [J].Borsa Istanbul Review,2021,21(3):307-316.

[9] Ballestar M T, Camia E, Díaz-Chao A, et al.Productivity and Employment Effects of Digital? Complementarities[J].Journal of Innovation & Knowledge,2020,6(3):177-190.

[10] Li B A, Fisher K R A, Farrant F Q B, et al. Digital Policy to Disability Employment? An Ecosystem Perspective on China and Australia[J]. Social Policy and Administration, 2020,55(5):863-878.

[11] Xia T, Pei J. The Impact of Digital Economy on Employment:Thinking based on the Epidemic Situation in 2020[J].E3S Web of Conferences,2021(235):Article 03034.

[12] Acemoglu D. Restrepo P. Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets[J]. Journal of Political Economy,2020,128(6):2188-2244.

[13] Ndubuisi G, Otioma C, Tetteh G K. Digital Infrastructure and Employment in Services:Evidence from Sub-Saharan African Countries[J].Telecommunications Policy,2021,45(8):Article102153.

[14] Cirillo V, Evangelista R, Guarascio D, et al. Digitalization, Routineness and Employment:An Exploration on Italian Task-based Data[J]. Research Policy,2021,50(7):Article 104079.

[15] Galperin H, Arcidiacono M. Employment and the Gender Digital Divide In Latin America: A Decomposition Analysis[J]. Telecommunications Policy,2021,45(7):Article 102166.

[16] 謝富勝,吳越,王生升.平臺經濟全球化的政治經濟學分析[J].中國社會科學,2019(12):62-81.

[17] Matsuoka R. Socio-Psychological Analysis of Digital Employment among Japanese English Learners[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences,2014,136(9):54-58.

[18] 朱良杰,何佳訊,黃海洋.數字世界的價值共創:構念、主題與研究展望[J].經濟管理,2017(1):195-208.

[19] Wunsch-Vincent S.The WTO,the Internet and Trade in Digital Products:EC-US Perspectives[M].Oxford:Hart Publishing,2006.

[20] 宛玲,李曉娟,數字資源貿易權益分享理論與實證[M].北京:人民出版社,2013.

[21] 王斌,蔡宏波.數字內容產業的內涵、界定及其國際比較[J].財貿經濟,2010(2):110-116.

[22] Gonzales L G,Jouanjean M.Digital Trade:Developing a Framework for Analysis[J].OECD Trade Policy Papers,2017-07-27.

[23] 涂勤.新興的數字經濟Ⅱ[J].世界經濟,1999(8):79-80.

[24] 許憲春,張美慧.中國數字經濟規模測算研究——基于國際比較的視角[J].中國工業經濟,2020(5):23-41.

基金項目:福建省社會科學規劃項目“全球價值鏈攀升兼重塑視角下福建省服務產業與貿易協同演進戰略研究”(項目編號:FJ2018B068)。

作者簡介:王冬(1972-),男,博士,廈門大學嘉庚學院國際商務學院、閩南師范大學商學院副教授,研究方向為數字經濟學和國際貿易;呂延方(1978-),女,博士,華僑大學統計學院、數量經濟研究院教授、博士生導師,研究方向為數量經濟學。

(收稿日期:2021-08-27? 責任編輯:顧碧言)