明代大運河淮揚段水利工程的系統治理

陳夢玲 郭昭昭

摘 要:明代大運河淮揚段南接長江,北連黃河與淮河,沿途湖泊連片,水系復雜且水患嚴重,對大運河的通航和漕運常構成威脅。明代政權在運河與長江交匯處優化閘壩設置,在運河沿線漸進式啟動河湖分離工程,在黃淮運三大水系交匯處建設樞紐工程。

關鍵詞:大運河;淮揚段;水利工程;治理

中國大運河是世界文化遺產,至今還在發揮作用。由古邗溝發展演變而來的淮揚段運河是中國大運河的關鍵一段,也是有確切年代記載的大運河最早開通的一段。因價值底蘊深厚,學界對此段長期關注。代表性成果有姜師立《中國大運河文化》,中國建材工業出版社2019年版;王虎華《揚州運河世界遺產》,南京師范大學出版社2016年版;姚漢源《中國水利史綱要》,水利電力出版社1987年版;盧海鳴《陳瑄與明代大運河的復興》,《檔案與建設》2019年第10期;劉懷玉、陳景春《江蘇大運河文化產業帶的特色及其實現路徑》,《揚州大學學報》(人文社會科學版)2010年第3期等。

既有研究對大運河淮揚段的文化遺產、文化帶建設較為關注,對運河與社會的聯系的研究遠遠超過了對運河本體。運河是由一個個水利工程結合而成,不同朝代對水利工程的重視程度存在差異。明代政權起步于淮揚運河的鄰近之地,先定都南京,再遷都北京,為保障大運河的全線貫通和江南漕糧、賦稅源源不斷北輸京師,對大運河淮揚段的水利工程十分重視。縱覽明代對此段水利工程的治理,可見其考慮到了黃河改道后的水系環境、地勢高差、泥沙淤積、河湖相交等因素,在此基礎上啟動了系統的工程應對。從斷代視角對大運河淮揚段的水利工程進行專題研究,是討論大運河江蘇段文化遺產的基礎性問題。

一、在運河與長江交匯處優化閘壩設置

大運河淮揚段的南端位于揚州地段,與長江相連。揚州作為中國大運河的發祥地,是長江中上游漕船和江南運河漕船北上進入淮揚段的交匯點。明代政權建立后,揚州依舊是個大都市,且是漕運的咽喉。運河連接長江主要有儀征和瓜洲兩個運口,其通暢與否深刻影響大運河的漕運通行效率。問題是儀征、瓜洲運口地勢高于長江水位,河水易泄難蓄,尤其在江水水位低淺時,運河水源得不到江潮補給,會出現水源不足的問題。因地勢高差導致的水位落差,使運河與長江不能平順銜接,漕船過江入運需要人力盤壩,費時費力,且船只貨物易受損壞。明代政權深刻認識到這一堵點和痛點,遂圍繞儀征、瓜洲運口,優化閘壩設置,進行系統治理。

儀征運口是來自長江中上游一帶漕船的入運口,其前身是南北朝時期就已設置的能起到蓄水、引水和助航作用的歐陽埭。南宋時期該運口建兩石閘(潮閘和腰閘),充分發揮了引潮借潮、蓄水調節的功能。到了明代,上述歷史遺留設施已滿足不了現實需要。洪武十六年(1383年),明朝在南宋石閘舊址上新修三閘(清江閘、廣惠橋腰閘和南門潮閘),同時新筑五座土壩用于漕船上下盤壩,“二壩專過官船及官運竹木諸物,余三壩專過糧船民船。”[1]永樂年間,明朝決定遷都北京,遷都之前需要從南方運輸大量物資支持北京城和宮殿的建設,遷都后南方財富更要源源不斷運到北方。從決定遷都北京時始,漕運就變得更加繁忙,為了免去漕船盤壩入運的艱難和低效,明朝著手在五壩的基礎上設置水閘,從河東關至羅泗橋間建里河口、響水、通濟、羅泗橋四座閘,與長江相通,并規定:潮滿時開閘放船,潮退時則閉閘。通過閘壩聯動,依靠水力使漕船出入運口。但是到了成化二十一年(1485年),因為管理不善、工程老化等,一度運河水淺,只能關閉四閘,漕船仍需盤壩通過。經過工程修治和水源調節,到了弘治元年(1488年),該運口又恢復了閘壩并用的狀態。夏秋江潮上漲時開閘納潮,補給運河水源,保證舟船通行;冬春時則閉閘蓄水,漕船則盤壩通過。但接下來四閘與長江口之間這一段河道出現了問題:江口與四閘存在一定距離,且江口處并未設置閘門,導致此段航道在長江漲潮時蓄泄無度,在退潮時又水位過低。為解決四閘與長江口之間的水位問題,弘治十二年(1499年)又設置攔潮閘,利用長江潮汐濟運,提高運河水位以行船。正德十三年(1518年),對閘門啟閉又制定了更加詳細的管理標準,“船只由漕河入江時,啟上閉下,等水緩進船;由江進入漕河時,則待潮至開閘,灌注水平后閉閘,以償內河所泄。”[2]上下游閘門的聯動,有效解決了儀征運口水流不能平順銜接的問題,船只出入運口暢通無阻。

瓜洲運口是兩浙漕船的入運口。明初,宋代所建閘壩多數已損壞,運口處因受長江所攜帶泥沙影響,淤塞嚴重,影響了行船。洪武三年(1370年),明朝在運口處修閘壩15座,以蓄泄通航。至成化年間,此處運河分為三支,形如“瓜”字:中間一支以堤壩隔開,不通江;東面一支稱東港,西支稱西港,皆通江。并在東、西兩港上設11座壩加以節制,“東西二港以通江潮之來,各壩以限漕河之水。”[3]瓜洲運口的壩為土壩,設置土壩可以減緩水面坡降,便于船只通航。船只過壩時,用人力或畜力把船拖拉到壩頂,然后向另一面緩緩滑下,若船載過重,先卸下貨物,過壩后再重新裝船,這種工作原理與今天的斜坡式升船機原理相同。但是過壩費時費力,漕船經過運口時,回空的船只需撤壩南下,滿載的船只需盤壩北上,遇到風濤時還要避險待航。因此,明朝于隆慶六年(1572年)又新建兩座通江閘(廣惠閘和通惠閘),“漕船始免車盤之苦”[4],同時制定嚴格的啟閉管理制度。規定閘每年只開三個月,漕船通過后立即關閉,其余時間船只仍然車盤過壩,這樣的設定有效避免了河水走泄,從而可以保持航道正常水位。

除在運口處優化閘壩設置外,明朝還在臨近長江處設減水壩以宣泄洪水。減水壩是承擔溢洪任務的重要水利工程,它的過水能力不僅取決于其長度,還取決于其高度。高度太低,減水過多,會增加堤外的淹沒損失;反之,壩身泄流不足,會危及堤防安全。因此它的設計和修建十分講究。減水壩一般設置迎水、壩身和跌水三個子工程,“跌水宜長,迎水宜短,俱用立石。”[5]這樣的設計是考慮到迎水面水較深但流速較慢,所以坡面不用太長,而跌水面主要為避免過壩時水流沖刷,起到防沖作用,因此坡面不能太短,并為進一步提升防沖作用,減水壩的結構皆由“立石”構成。

大運河淮揚段南端與長江交匯處,是歷代漕運的必經之地。明代重點關注運河水源和水流銜接問題,在前人修建的基礎上,優化閘壩設置:運口處閘壩聯動,用以擋水,維持運河的航深;臨江處設有減水壩,用以汛期宣泄洪水入江。機動的閘壩組合從蓄水濟運演進到引潮濟運,從筑壩蓄水到置閘調節水量、水深,有效解決了地勢高差對漕運的影響。

二、在運河沿線漸進式啟動河湖分離工程

大運河淮揚段沿線經過寶應、高郵、淮安等地,運河西側有邵伯湖、高郵湖、界首湖、寶應湖、白馬湖等,“自淮安而南,入寶應縣境后,西傍寶應、高郵、邵伯諸湖,經氾水、界首、高郵至邵伯鎮,諸湖相互貫通,汪洋一片。”[6]這些湖泊因水面高于運河,有“懸湖”之稱。運河東側為里下河平原,四周高中間低,有“鍋底”之稱。大運河淮揚段夾于“懸湖”與“鍋底”之間,形勢險峻。長期以來,沿線的湖泊既是水源又是航道,明代以前船只北上大多借湖行運。但因湖泊面積不斷擴大,湖中風浪之險加劇,“寶應氾光湖,諸湖中最湍險者也,廣百二十余里。槐角樓當其中,形曲如箕……西風鼓浪,往往覆舟。”[7]尤其到了明代中后期,黃河下游河床抬高,洪澤湖水經常決溢至高郵湖和寶應湖,二湖湖水猛漲,給借湖行運帶來了更大的風險。為減少行船風險,明代在湖邊修建運堤,使運河與沿線湖泊逐漸分離,同時在運堤上修建泄水設施,確保洪水來臨時能順利排泄。

洪武九年(1376年),朝廷就已經意識到借湖行運的風險,要求揚州府所屬州縣燒磚,包砌高郵、寶應湖堤。湖堤修筑的工程有效地抵御了風浪的侵襲,并且為接下來的河湖分離工程帶來了啟發。洪武二十八年(1395年),為了讓船只避開湖泊的風浪,“寶應自槐角樓抵界首……就湖外穿渠,南北四十里,筑長堤與渠等,引水于內,以便舟楫。休民力,免沉溺,時以為利”。[8]通過東、西二堤的設立,使運道與湖泊隔開,船在兩堤中間的運道航行,躲避了湖泊風浪影響。宣德七年(1432年),陳瑄又修筑了高郵、寶應、氾光、白馬諸湖長堤,堤上建有纖道,并設置涵洞,這樣既可以灌溉堤外民田,又可與湖水互相灌注以調節水量。為了進一步提高穩固性,又將土堤改筑成石堤,并用糯米糊和石灰進行加固,“筑高郵湖堤,堤長四百二十五丈……至是甃以磚石,復以糯米糊和灰以固之,始堅致可久矣”。[9]成化十四年(1478年),太監汪直認為高郵、邵伯、寶應、白馬四湖一遇西北風,船只易被堤石樁木沖沒,建議在原堤的東側重新筑堤,積水行船,以避風浪。經過不斷修繕,航運條件雖有改善,但船只經過時仍非常艱險。朝鮮人崔溥過揚州至邵伯驛時記載:“驛北有邵伯大湖……因水漲風亂不得夜過湖。”[10]正德年間嚴嵩由此經過,時值六月水盛,“過高郵,晚泊槐角樓鎮,濱湖石岸陡峻,風雨橫作,舟振蕩沖擊。”[11]從這些記載可以看到,湖中行船的風險一直存在。如何進一步改進穿湖運道,降低湖中行船風險,僅僅依靠修建的運堤還是不夠的。

運堤對湖中行船起到一定的保護作用,但是其本身為磚土結構,也容易被大風巨浪沖毀。為了應對這種情況,弘治年間,戶部侍郎白昂在高郵湖以東主持開鑿康濟河作為運道,這種形似彎月可以減弱水力沖擊的河流統稱為月河(又稱越河)。高郵湖月河長四十里,深一丈左右,引湖水為水源。由于離湖較遠,不易受到風浪影響,船只航行較為安全。繼高郵湖段的運河實現河湖分離后,萬歷七年(1579年),潘季馴在白馬湖以東開鑿月河,“乃議從湖心淺處先筑西堤一道,以捍其外。仍于河之南北,截壩二道,暫令運艘越湖而行。堤壩成則入淺正決潴水不流,捧土而塞之矣”。[12]此后,寶應湖、邵伯湖和界首湖也相繼開鑿了月河,淮揚段沿線運道基本與湖泊分離。

沿線湖泊除了借運,還要灌溉周圍農田,所以湖泊的蓄泄也是明代水利工程需要關注的問題。由于運堤逐漸加高,加大了湖水蓄泄的難度,“淮之入湖也易,湖之入江也難,何也?湖堤以外即高、寶、興、鹽、通、泰、江都七州縣之民產也。彼其地形洼下,與江面不甚低昂,每遇海嘯,江潮倒灌逆涌,民田四百余里皆為淹沒。”[13]為此,朝廷嚴格管控閘壩的啟閉制度,定期進行湖泊的清淤工作,并且在儀征、江都、高郵、寶應等地的運堤上加設23座平水閘。平水閘是自動控制水流蓄泄的工程技術,無需人工操作就可實現湖泊的蓄泄,同時平衡運河航道與堤外湖泊的水位。

明代在保障湖泊蓄泄功能的基礎上控制運堤處的閘壩,使運河與湖泊的關系由河湖一體逐漸演變為河湖分離,這避免了船只在湖中航行的風浪之險,還使高郵、寶應等湖泊成為調節運河水量和水位的水柜。

三、在黃淮運三大水系交匯處建設樞紐工程

明代大運河淮揚段的北部連接著黃河、淮河兩大水系,三大水系的交匯給漕運帶來了重重阻礙。一是運河、淮河、黃河地勢逐級加高,漕船航行需要依次經過這三級臺階,航行難度大;二是黃河含沙量高,導致其善淤、善決、善徙,下游河道時常出現泥沙淤積的現象;三是黃河河水暴漲時,三大水系的交匯處清口一帶嚴重淤塞,淮河在清口以上潰決南徙,灌注高郵湖和寶應湖,湮沒運河堤防,形成黃河逼淮、淮河入湖泄運的連鎖格局。為了解決三條河流交匯產生的諸多弊端,明代重點在清口一帶展開了系統的水利治理。

1194年黃河大決口,這是黃河歷史上第四次大改道,此次改道使黃河南端由泗入淮。黃河奪淮入海后,黃河、淮河與大運河淮揚段在江蘇淮安的清口交匯。清口段的暢阻是大運河通塞與否的關鍵,而清口暢阻又取決于黃河的治理,“由是治河、導淮、濟運三策,群萃于淮安、清口一隅,……蓋清口一隅,意在蓄清敵黃。然淮強固可刷黃,而過盛則運堤莫保,淮弱末由濟運,黃流又有倒灌之虞”。[14]明朝一開始采取“束水攻沙”方略,陸續在黃河兩岸修筑了束范河水的大堤,提高黃河水流速度以沖刷泥沙。依據此方略所規劃的治黃堤防體系發揮了一定作用,在此基礎上,明朝規劃避開黃河,引淮河水入運河,這樣既避免淮水淤堵斷航,也能利用淮河水流沖刷黃河泥沙,保障運道通暢,達到“蓄清刷黃濟運”的效果。為了執行此規劃,明朝在水利工程建設上定下了基調:在運口處修建閘壩抵御黃河水入侵,開河建堤引淮河水流入運口。

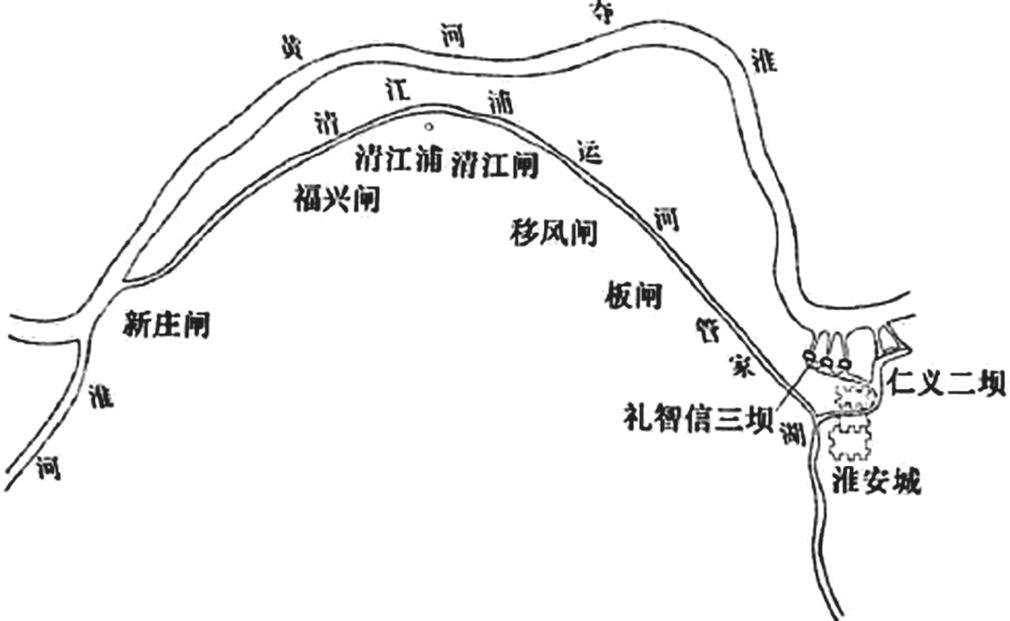

明初,為防止運河水走泄,朝廷封堵淮揚段北端與黃河相交的運口,并在淮安新城外設仁、義、禮、智、信五壩,船只通過盤壩入淮,逆流航行至清河口再駛入黃河。但是這種盤壩入淮的方式耗費大量人力、物力,同時在淮河中逆流航行時還會有風浪侵襲的危險。為了改變這種狀況,永樂十三年(1415年),平江伯陳瑄重新疏浚宋代喬維岳所開沙河,改名清江浦,新修的河道東起淮安城西管家湖,基本保持與淮河故道平行,西至鴨陳口入淮。清江浦的修建縮短了船只在淮河中逆流航行的距離,船只由清江浦直達淮河,不再通過盤壩入淮。同時為了節制河道的水位,在清江浦上由西到東依次修建了新莊閘、福興閘、清江閘、移風閘四閘。但隨著淮水入黃逐漸困難,黃淮決口泛濫頻繁,漕船過清口也越來越艱難,甚至斷航,于是又在移風閘上游建板閘。這五座通航閘聯合使用,調節水位,實行靜水行船,這樣既可以防止泥沙淤積又保障了行船安全。

嘉靖三十年(1551年),黃河水大漲,倒灌清江浦,新莊運口(清江浦運河與淮河的交匯處)淤塞嚴重。于是在原運口東南位置的三里溝處重新設新運口,并置通濟閘。但是效果不佳,新運口仍受倒灌,潘季馴又將運口移至西南,將通濟閘移至甘羅城南,北距舊閘僅一里,距河口二百三十丈,以避黃趨淮。同時限定通航時間,將通航時間限制在九月至次年六月上旬的黃河小水季節,黃河水漲時閉閘筑壩,以免倒灌。閘壩等水利工程的應用,使運河與淮河、黃河基本分開,只在新莊閘平交,清江浦成為漕船出入淮河的主要通道,也成為運河過清口最穩定的運道。

清江浦的開通使黃淮運相交的矛盾有所緩解,但并未徹底化解,“洪惟我國家,定鼎北燕,轉漕吳楚,其治河也,匪直怯其害,而復資其利,故較之往代為最難。然通漕于河,則治河即以治漕;會河于淮,則治淮即以治河;合河淮而同入于海,則治河淮即以治海”[15]。清口既是三河交匯之處,也是洪澤湖的出水口,淮水要想從清口順利流出刷黃并防止黃河倒灌,關鍵在于洪澤湖水位的高低。若淮河水位高于黃河,則起“蓄清刷黃”的作用,反之則倒灌清口。因此加高加固洪澤湖的大堤以抬高其水位是“蓄清刷黃”的必要措施,而洪澤湖東部高家堰(又稱洪澤湖大堤)的修建是解決這個問題的關鍵。“此堰(指高家堰)為兩河關鍵,不止為淮河堤防也”。[16]永樂年間,平江伯陳瑄就修筑了南北向的高家堰,北起清口,經武家墩、大小澗至阜寧湖。萬歷六年(1578年),潘季馴為綜合解決黃淮運三大水系交匯處的問題,重筑高家堰,“堰高一丈五尺,厚五丈,基厚十五丈”。[17]又耗時四年,在高家堰中段砌石工墻防浪。高家堰建成后,抬高了水位,但需要面對新的問題:“一是宣泄洪澤湖汛期大水會影響運河行船;二是上游水位抬高后可能淹沒位于泗州城的明祖陵。”[18]所以在洪澤湖大堤上建減水閘壩,以宣泄洪水。

明代圍繞以“蓄清、刷黃、濟運”為基礎的治水方略,在三大水系交匯處建立了一套水利樞紐,“清口方暢,流連數年,河道無大患。”[19]清口樞紐工程是一個集河道、閘壩、堤防等為一體的綜合性水利工程,其對中國大運河的整體性影響尤為突出,同時它科技含量高,被譽為“中國水工歷史博物館”。

四、結語

大運河淮揚段牽涉到運河、湖泊、長江、淮河、黃河等多重水系,是一個自然水系和人工河道的結合體,也是明代重要的河道治理中心、漕運管理中心、淮鹽轉運中心和漕船制造中心,影響著明王朝政治、經濟和社會的發展。為了解決好大運河淮揚段水系平衡問題,明代官員在水準測量、地形勘測、建設規劃和規章制定的基礎上,整體與局部相結合,南北兩端與沿線相融合,閘壩之間相互組合,修建了類型豐富、數量眾多、具有鮮明地域特色的水利工程,體現出古人因地制宜、因時制宜的智慧,為后世留下了《河防一覽》《治水筌蹄》《問水集》等經典的水利著作和一大批科技文化遺產。

注釋與參考文獻

[1][9](清)傅澤洪輯錄:《行水金鑒》卷170《運河水》,商務印書館1937年版,第1570、1577頁。

[2]京杭運河江蘇省交通廳、蘇北航務管理處史志編纂委員會編:《京杭運河志(蘇北段)》,上海社會科學院出版社1998年版,第168頁。

[3](明)王瓊:《漕河圖志》卷1《漕河》,水利電力出版社1990年版,第61頁。

[4](明)申時行等修:《明會典》卷196《儀真瓜洲運道》,中華書局1989年版,第989頁。

[5][12][15][16](明)潘季馴:《河防一覽》,廣文書局1970年版,第102、83、137、65頁。

[6]呂娟:《河道工程與管理》,鄒逸麟主編:《中國運河志》,江蘇鳳凰科學技術出版社2019年版,第436頁。

[7][19](清)張廷玉等撰:《明史》,中華書局2017年版,第1397、1369頁。

[8](清)顧祖禹輯著:《讀史方輿紀要》卷129《漕河》,商務印書館1937年版,第4999頁。

[10][朝]崔溥著,葛振家點注:《漂海錄中國行記》,社會科學文獻出版社1992年版,第115-116頁。

[11](明)嚴嵩:《鈐山堂集》卷27《北上志》,《續修四庫全書》編纂委員會編:《續修四庫全書》,上海古籍出版社2002年版,第231頁。

[13](明)朱國盛:《南河志》卷3《奏折·辯開周家橋疏》,陳雷主編:《中國水利史典·運河卷一》,中國水利水電出版社2015年版,第1006頁。

[14](清)趙爾巽:《清史稿》卷127志120《河渠二》,天津古籍出版社2000年版,第685頁。

[17](明)陳子龍等:《明經世文編》(四)卷281《李石麓文集·重筑高家堰記》,中華書局1962年版,第2976頁。

[18]蔡蕃:《京杭大運河水利工程》,電子工業出版社2014年版,第192頁。