設計的價值、范式及知識:社會設計語境下的設計生態轉向

安叢,李洪海

北京信息科技大學,北京100192

近二十年的發展,社會性設計的理論及實踐已經得到了快速發展。隨著設計的社會責任和價值被重新關注,設計已經不再像20世紀那樣,以工作室為基礎,以設計師及其團隊為中心,圍繞特定的設計任務和簡單的消費者原型進行勾勒,開展以利潤為驅動的實踐行為或活動。近些年,隨著以用戶群體為中心的參與式設計、共同設計等新的設計模式或方法的介入,人與人、設計與人、設計與社會問題等之間的話語與權力面臨著重構,相應的,設計師也在積極構建新的行動框架,思考并組織新的生活方式,圍繞設計本身的設計的價值、實踐范式及設計知識等設計生態也在進行著變革。

一、“社會設計”概念及研究

社會設計的起源與工業革命之后生態環境保護意識的興起相關。追溯社會設計的研究,帕帕奈克、懷特利、馬格林是其理論奠基者。1971 年維克多·帕帕奈克(Victor Papanek)在《為真實世界而設計》中提到設計造福社會價值:回應人類的真實需求、減少資源浪費、創造安全平等的環境為己任,而非滿足少數人的需求[1]。奈杰爾·懷特利(Nigel Whiteley)在1993年《為社會而設計》一書中再次提到設計師的責任——要進行對社會有用的設計:對社區原有資源進行再設計,發揮本地化優勢;服務于社區內每一個人;關注安全生產;關注可持續發展,減少對自然的破壞[2]。美國設計史教授維克多·馬格林(Victor Margolin)2002 年在《人造世界的策略》一書中主張設計研究應具備國際性、跨界性的研究,并提出了面對社會轉型中設計師的新的責任:包括對用戶的責任、可持續性問題以及如何設置先進技術設置解決復雜的人類生活問題的邊界[3]。

設計服務行業、專業公司也加入了對社會設計邊界的討論,2002年Participle、IDEO和Think Public等幾家咨詢公司為這一發展作出了貢獻,出版了《設計與社會科學之間的鏈接》一書,用跨文化的視角,通過設計和社會科學的跨學科工作,以社會、文化、經濟、技術和環境的批判性思考與分析,為設計和制造生產勾勒出聯結路徑[4]。2013年英國藝術與人類學研究委員會集合了設計師、教育機構、研究人員、服務機構等制作了一份研究報告,該報告內容主要是關于社會性設計領域中的機遇與挑戰,并將社會設計分為社會企業家精神、社會責任設計和設計激進主義[5]。同時,這個報告對社會性設計作出了比較中肯的描述:“社會設計”一詞突出了在參與式方法中制定的概念和實踐,以研究、產生和實現使變革朝著集體和社會目的的不是商業目標的新方法[6]。

近十年,社會設計賦予了更多的主題,在跨學科視角下,與社會學、哲學相聯系;在范圍上,不單單專注于物,而是包括設計方法、設計物、設計服務等一系列設計概念和活動的集合。在此影響下,以面向社會問題、設計師責任為議題的設計價值觀的取向進入教育層面。在學校體系,漢堡美術學院馬耶蒂卡·波特雷(Marjetica Potrc)教授從2007 年開始進行社會設計實踐,她2011—2018 年做一些項目,關注設計的去中心化、去權力化,主張共建社區、共建經濟和城市權利等議題,她的代表性項目“齊心協力:共同生活、共同創造”(In Solidarity:Living,Making,Together,2017,墨西哥)和倫敦流動性(London Mobility,2013),基于某一地區的一處公共空間來討論公有制理念的主要應用:食物和住所;“隱匿的午餐討論”(The Invisible Lunch Discussions,2015,紐約)圍繞個人經歷、自我組織和社區支持的思考。

自2012 年維也納應用藝術大學設立社會設計碩士課程之后,“社會設計”正式以學科和專業的方式進入專業院校。然而,在學校教育層面的社會設計并沒有明確的概念予以界定。維也納應用藝術大學社會設計學系的系主任布里奇特·費德勒(Brigitte Felderer,策展人,從2015 年起擔任系主任至今)曾說:“我們總是試圖逃避‘社會設計’這個定義……對我們來說,建立一個固定的概念總是冒著一種建立標準的風險,它甚至可能將會對我們當前及未來的行動造成阻礙。”[7]另外,英國皇家藝術學院把“社會設計”作為一種方法論被嵌套在各個專業之中,如服務設計、產品設計、全球創新設計中都有社會設計的相關課程[8]。

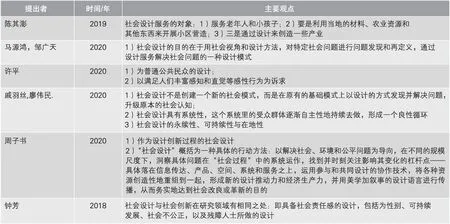

我國臺灣地區1990年以來以社區營造共建、旅游景區空間設計作為社會設計的思考模式。2019 年初中央美院設計學院成立“社會設計”專業方向,面向本科和碩士教學,鼓勵學生用設計、藝術的方法或者探索新的商業模式去介入或解決一些社會問題。近幾年,國內一些學者也進行社會設計的探討,主要觀點見圖1。

圖1 國內關于社會設計概念的部分觀點對比

不論是學界還是教育界,對社會設計的探討主要涉及以下三方面:第一,設計的終極目標和價值觀落點在于介入或者解決社會問題之上,推動社會問題實現積極改變,實現社會可持續性發展;第二,包括教育教學以內,社會設計倡導對社會與文化價值的反思,主張將設計與大規模社會結構聯系起來,或者將社會視為一種哲學建構,設計是社會創新建構的催化劑;第三,在研究領域上,社會設計突出基于設計實現集體和社會目的的實踐,而不是商業或以消費者為導向的目標,因此它適用于許多領域,包括地方和中央政府以及醫療保健等政策領域的國際發展。

二、社會設計語境中的設計生態創新轉向

(一)設計價值邏輯的轉向:從商業到服務

在較長的設計發展史中,設計師一直對產品的商業產出持有濃厚研究興趣。雖然19 世紀末英國的設計改革者,如威廉·莫里斯、約翰·拉斯金和克里斯多夫·德萊賽主張提高所制造產品的質量、公眾對產品設計質量的意識以及工業化造成的社會狀況。然而在20世紀四五十年代,在戰后重建和艾德禮“福利國家”(Attlee’s Welfare State)政策推動下,設計在消費文化興起的英國得到特別的推動,如設計研究部(DRU)與咨詢公司的興起旨在最大限度提高產品的商業力量。不論是德國的功能主義、包豪斯設計或者烏爾姆的系統設計,還是美國20 世紀20—30 年代的商業性設計,功能與形式的探討,其背后的設計生態指向還是工業生產和消費市場。“包豪斯設計活動的目標,是為廣大民眾設計他們買得起且具有高度實用性的產品”。[9]設計制造與各階層的消費者成為工業設計的鏈條上的關鍵因素和杠桿點。由此,技術、商業、設計和文化的互動形成現代設計的基本框架:技術、營銷與設計共同推動了商業的發展,商業的繁榮又促進了消費文化的形成[10]。

20世紀60年代激進的社會革命之后,隨著戰后新生代消費力量的強大,激進設計運動提出了主流消費主義生活的替代方案,在形形色色的消費產品下,藝術時尚與太空元素顛覆傳統設計,搖滾、波普以及未來主題重構著視覺文化。與此同時,一些設計改良者也提出了設計的價值邏輯:面向社會性和服務性,如簡·雅各布斯(Jane Jacobs)的城市激進主義、維克多·帕帕奈克(Victor Papanek)的社會責任設計、拉爾夫·厄斯金(Ralph Erskine)的可持續建筑設計以及澳洲生態學家比爾·莫利森(Bill Mollison)的永續農業系統設計。其中,意大利的反主流設計和激進的設計師激發了埃佐·曼齊尼(Ezio Manzini)的創新思維:倡導社會創新和可持續性設計。

這些設計思想表明,在不同歷史時期,設計生態在不同歷史環境下,它的形成體現了一系列方法和政治立場。近五十年以來,設計思想家們一直在討論后工業設計,如果設計不再僅僅是輸出更多的物質性的內容,設計生態從商品消費轉向了服務設計。正如上文所提到的1993 年Whiteley 所寫的《為社會而設計》一書,更是深入系統詮釋了設計為大眾服務的理念。近十年,設計的邊界不斷擴展,設計為人民服務的價值目標越來越得到強化。在服務設計話語產生之前,服務被“設計”,它們是由關注后勤效率的管理者們“制造”出來的。設計概念介入服務管理伴隨優先考慮產業前端的服務設計,尤其是實現定制化服務,這一點也使得服務設計不同于以往物質化的設計[6]。在價值邏輯上,服務設計更直接的轉移到人身上,通過物質化的轉換,落地到信息傳達、產品、空間、系統等設計中,這種跨社會學、心理學、經濟學等跨學科思考的設計規劃,顯然比阿爾瓦·阿爾托時代研究用層壓膠合板的彎曲制成一把椅子要復雜的多。

(二)設計范式的創新轉向:從主導到參與

在布迪厄(Pierre Bourdieu,1930-2002)看來,諸如廣告設計、銷售等一個“制造需求和符號”的行業,設計師往往充當“文化中介”[11],制造和培養文化趣味,推動文化消費。設計史中顯著的案例是美國的工業設計師厄爾(Harley Earl,1893-1969)與通用汽車公司的“有計劃廢止制度”在設計之初就有計劃地考慮以后幾年在顏色、功能、式樣等不斷更換的部分設計。“設計師以撰寫自己的方式構建自己,目的是為他或者她自己的活動提供話語框架并使它們合法化。”[12]不光是設計師個人在構建以自我為中心的文化空間,連設計史的書寫都是也將設計師職位構建成“先鋒現代設計英雄”,大部分的設計史可以被認為是某些團體和個人的歷史,史學家往往把設計史的敘事描述成設計師及其作品的風格發展史,例見尼古拉斯·佩夫斯納等設計史研究者對現代主義的定位和闡述,這類著作的重點也是在為設計師著書立傳,為他們職業建立令人敬仰的地位。在設計職業化初形成的20世紀上半葉,設計師成為先鋒文化和藝術時尚的代言,用設計物品來表達他們的品味和地位,引導者消費和文化。

20 世紀60 年代以來,部分設計公司成立“企劃部門”,為了解決客戶無法對消費者體驗形成客觀看法的問題。企劃員委托做市場調查并進行分析,在小部分消費者中對產品進行測試并進行定性研究,并展開跟蹤調查。

20 世紀70 年代在“參與式設計”“非物質設計”理論的影響下,設計師身份轉變,設計生態開始從”以設計師為中心”到“用戶為中心”的強調大眾參與和設計生產的新面貌。“參與式設計”(participatory design),或者“協同設計”(co-design),是一套植根于斯堪的納維亞的系統設計方法的設計和研究實踐,參與和共同決策成為與工作場所和引進新技術等話題有關的討論核心[6]。其實參與式設計的出發點很簡單:即受設計影響的人在設計過程中應該有發言權。

智利設計師亞歷杭德羅·阿拉維納(Alejandro Aravena,1967—)2004 年完成智利北部城市伊基克項目。該項目完成了智利政府的預算十分有限的貧民窟社會保障房的修建,外界親切稱之為“半舍”(Halfhomes)項目(見圖2—3),通過建一棟‘半成品’房屋,承重墻、樓梯等技術含量比較高的部分搭建好,滿足基本住房需求,采用參與式設計方式,再根據自己的需求和財力情況來自由發揮。阿拉維納的設計項目和參與式設計理念使他獲得2016年的普利茲克建筑獎。

圖2 半舍項目3D模型圖與建成圖

另外還有周子書的地瓜社區項目,通過公共參與的方式形成公共對話與藝術設計。這些項目旨在通過參與式設計,形成公共對話,在內涵上,它完全符合平等交往活動“普通性參與、合理性討論、沒有地位差別的平等性”等構成原則[13]。

學者蓋·朱利爾(GuyJulier)在2013 年發表的《從設計文化到設計激進主義》一文中,作者兼將設計文化定義為由設計師、生產者和消費者之間的相互關系構成的主流商業設計文化[6]。今天,設計師與設計界所面臨的根本挑戰是從設計“事物”(對象)到“設計事物”(社會物質集合)的轉向問題。在此基礎上,設計生態面臨著一個以設計師身份變遷為中心的轉變:以自我為中心設計到成為設計的引導者或者設計的一個參與者。設計就是協同工作,設計的過程是所有利益相關者共同參與,將各自的能力相互融合的過程。

(三)設計知識的轉移:從物到系統

工業革命以來,設計所關注的是社會物質和社會技術結構以及它們的應用前景內容,即人文社會學科所忽略的物質性產品,設計知識也主要集中在如何設計使更多人接受的產品上。以往的以設計師為中心的設計,設計規則和設計知識全為設計師所掌握,因為他們既是“指揮自己在做,同時又是意識形態的代言人,一個更大系統的分包商”[13]。現代社會,隨著人口、工業、能源、食物安全和城市問題的凸顯,設計師這一職業也面臨著挑戰與變革,設計之物與消費者需求之間的矛盾也逐步升級:無論設計師如何努力,都無法控制日常生活的視覺、空間和物質結構,更無法完全決定大眾如何閱讀、闡釋或者直接使用設計師設計的物品、圖像和空間。

圖3 半舍項目居民擴建后的面貌

在社會設計語境下,設計的概念已經從專注于物質實體擴展到包括數字領域、應用程序、服務和體驗等領域,既然從社會性設計到社會設計,設計服務社會的語境在變,那么設計生態中設計知識發生了轉移:從解決材料、造型等個性化視覺問題,轉向整合連同商品和服務“供應系統”在內的各種活動,換句話說,“設計師提供語言和語法,而用戶在這些框架中去發現他們自己的聲音”[13]。設計師的困境從設計知識的掌握、設計能力的表達到最富挑戰性的工作:編排內容、安排環境和搭建平臺。

近年來,埃佐·曼奇尼(Ezio Manzin)的設計創新思想重構著設計生態和設計范式。設計從關注物質產品到解決社會問題,這些組織架構和社會問題,常常涉及復雜的政治和社會因素,如唐納德·諾曼所言,“設計師常常無法理解問題的復雜性及已知知識的深度”。他們在設計實踐中,設計師往往想通過設計創新的視角帶來解決方案,但無奈的是這些方案鮮有落地,或者艱難實施之后最終失敗。在這種情況下,設計專家在設計活動中積累的經驗型的設計知識已經明顯不夠用。于是設計師需要探索新的設計知識,或者說對傳統的設計知識進行轉移,這是一種“明晰的、可討論的、可傳遞的、可積累的知識”[14]。這種設計知識的轉移,表明了在致力于解決社會問題的社會設計中,設計生態的改變,“設計專家”不再是傳統的以專業方式運用設計知識的人,這些人包括了從專業設計師到設計研究者,從設計院校到從事設計期刊的出版商。而現在是指整個設計社群,在整個項目或者設計過程中,所有參與者都貢獻了設計思維,都有意無意的成為了設計師。設計不再是20世紀的工作室式,實踐僅限于特定個人的設計師身份,或純粹的以利潤驅動的設計管理團隊致力于描述他們所模糊的消費者輪廓。

紐約帕森斯設計學院設計研究的教授克萊夫·迪爾諾特(Clive Dilnot)認為,設計必須從活動的角度來描述。正是設計活動賦予了設計產品以意義,它為問題找到了解決方案。反過來,解決方案、問題以及活動本身都獲得了它們的社會“價值”。[6]于是,設計生態完成了新的設計網絡的建構:一個以解決“社會問題”為出發點的設計活動,在此過程中,“設計專家”連同各類社會參與者(包括“普通公民”)通過設計知識轉移和通過共同創造新的解決方案來解決當代問題[5]。

三、結語

隨著包含政治、經濟、文化等多元因素轉型的社會環境下,物質化的設計環境已經轉向了“非物質社會”。第亞尼對“非物質化”社會的闡釋,探索了非物質體系維持甚至替代產品的一種方式。他提議將信息產品(基于互聯網平臺),成效產品(它們的效率是由其他物質產品的“缺席”來測算),社團產品(如俱樂部形式的集體廚房)和耐用產品(回收和處理的產品)作為綜合產品和服務的策略[15]。在設計運作環境轉變背景下,“設計”在美化外觀、提升功能性等表達手段與價值衡量上,其重心已經從解決人們物質生活需求擴展到關注、促進社會問題解決層面上進行思考,設計的社會價值被重新詮釋、考量,社會活動、事物和服務交織在一起,創造價值,設計生態在設計的價值邏輯、設計的范式以及設計知識等方面都進行了轉向。從這一層面上看,設計研究和設計師面臨同樣的挑戰:在“個人行動范圍的擴大”“經濟全球化伴隨著個體化社會”[4]的社會形態網絡中,設計網絡也面臨著重構,研究者如何在每一個關鍵節點上產生建構式思考:在專業設計與大眾設計、在社會問題與個人需求兩個維度之平衡設計生態。