陜西省農村相對貧困治理研究

鄧淑紅韓雪梅房 琳張亞強蘇 禎

(1.商洛學院,陜西 商洛 726000; 2.三峽大學,四川 宜昌 443000)

黨的十九屆四中全會提出“堅決打贏脫貧攻堅戰,建立解決相對貧困的長效機制”。2020年貧困人口全部脫貧目標的完成并不意味著農村貧困的終結,我國將進入以解決相對貧困為貧困治理目標的新階段。

1 相對貧困研究進展

2020年后的貧困性質為絕對貧困的可能“復發期”,應以鞏固脫貧攻堅成果為主;貧困性質將轉向相對貧困[1]。相對于由物質財富匱乏造成的絕對貧困問題,相對貧困與財富、收入在不同階層之間的分配有關。造成相對貧困的主要原因是發展不平衡、不充分和分配不平衡[2]。發展的不平衡帶來收入差距問題,而收入差距不僅體現在不同層次家庭收入的絕對數差異上,而且體現在收入來源的差異上。研究表明農村家庭收入來源呈現多樣化和差別化的趨勢,不同層次家庭的不同來源收入對總收入不平等的貢獻是不同的[3]。且收入多樣化成為農戶抵御風險沖擊、減緩貧困脆弱性發生的重要工具[4]。分配不平衡體現在低收入群體家庭不僅收入低,家庭基本生存需求得到滿足但基本生活仍然拮據的狀況[5],且在整個農村家庭中的占比較大。疫情之下,農民工城鄉流動性壓力增大;剛越過絕對貧困線,收入不穩的家庭面臨返貧的風險較大。針對這些問題,國內學者已經提出了一些具有實踐意義的貧困治理思路。左停等提出通過開發式扶貧和保障性扶貧相統籌的來應對新的貧困問題[6]。葉興慶等認為未來減貧政策需要轉向緩解相對貧困,以縮小收入差距、為底部人群提供更多上升機會為目標[7]。白增博等提出在相對貧困下要把解決農村老年貧困納入鄉村振興戰略,加強“扶貧”向“防貧”轉變,要建立健全農村社會保障制度,提高養老保障供給水平[8]。孫久文等指出未來中國應該實現由權利保障向能力培訓的貧困治理手段轉變,2020年后,中國應該以低保和扶貧兩項制度一體化、城鄉基本公共服務均等化等來解決城市和農村的貧困問題[9]。總之,針對絕對貧困扶貧階段還未解決的問題,以及2020年后相對貧困面臨的新貧困問題,部分學者從宏觀角度對扶貧政策和農村社會保障制度的調整上提出了相關對策;部分學者從微觀角度對具體的相對貧困問題提出了對策建議。

本研究針對2013~2019年間的陜西省農村常住居民不同收入層次家庭人均可支配收入和收入來源進行相對貧困分析,來識別2020后陜西省農村相對貧困群體的范圍,針對目前農村相對貧困群體的相對貧困特征,提出2020年后陜西省農村相對貧困治理措施。

2 前陜西省絕對貧困治理概況

陜西脫貧攻堅力度大、成效顯著。全省貧困人口由2013年底的410萬人降到2019年底的18.34萬人,貧困發生率由15.1%降到0.75%[10]。2019年陜西省全年實現57.88萬貧困人口退出,貧困地區農民人均可支配收入9 022元。農村低保保障標準每人每年最低4 310元。農村特困人員救助12.34萬人,其中集中供養約3.49萬人。2015~2019年,陜西累計向貧困地區投入中央和省級財政專項扶貧資金327.38億元,其中向63個革命老區縣投入216.94億元[11]。

雖然陜西省貧困發生率大幅降低,絕對貧困人口問題在2020年末完全退出絕對貧困線,但是部分已脫貧人口自我發展能力不強,外出務工收入占比高,且不穩定。基層人才匱乏、能力不足的問題仍然存在,工資性收入成為此類家庭獲取收入的重要途徑。疫情影響之下,鞏固扶貧成效是2021年的首要任務,特別是絕對貧困線附近的群體,且農村收入性的相對貧困問題已經凸顯,因此,需要提前進行預判,并在相對貧困治理政策上做好規劃,以便從容應對新的貧困問題。

3 陜西省農村相對貧困特征分析

絕對貧困的識別對象是現有農村貧困者,相對貧困的識別對象則是潛在收入貧困者,與收入在不同階層之間的分配有關。收入水平是衡量貧困與否的重要指標,低收入家庭收入高于絕對貧困線,但低于社會平均收入或中位數收入,收入不足且來源不穩是相對貧困面臨的主要問題之一。

3.1 農村居民收入來源結構差異分析

根據收入來源,農村居民人均可支配收入包括工資性收入、經營凈收入、財產凈收入和轉移凈收入4部分。收入來源結構變動能夠反映出不同收入層次家庭收入水平的差異情況,從收入來源差異的視角,探索農村相對貧困的緣由,從而在收入來源層面探索有效的扶貧措施。研究對2013~2019年陜西省農村居民收入5等份組中各類不同層次家庭的收入來源結構進行分析,資料來源于2013~2017年《陜西省統計年鑒》,因2018年和2019年統計資料中未列出農村居民收入5等份組數據,根據2017年的數據及2018和2019年《陜西省國民經濟和社會發展統計公報》中的工資性收入、經營凈收入、財產凈收入和轉移凈收入的年增長率,預測出2018年和2019年農村居民收入5等份組中的相關收入來源數據。通過計算整理,得出2013~2019年農村居民收入5等份組中不同層次家庭的收入來源結構變動趨勢如圖1~圖4。

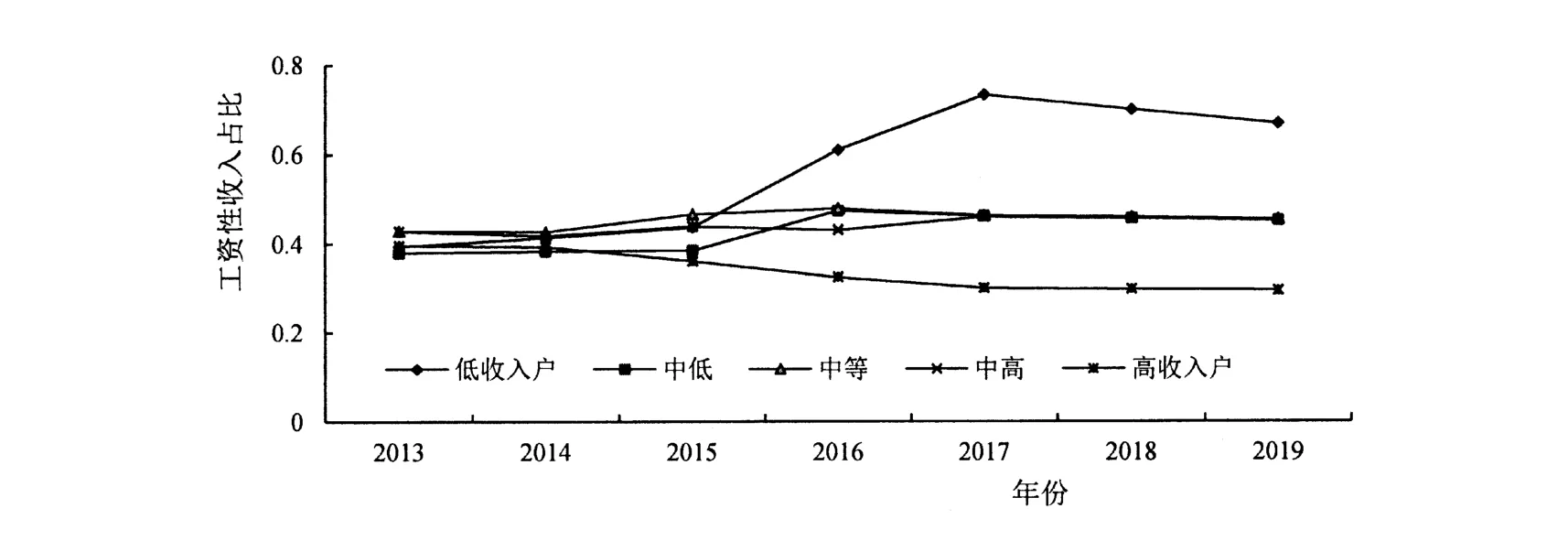

由圖1可見,工資性收入對低收入戶的貢獻利率高,而對中低、中等和中高收入戶的貢獻率次之,對高收入戶的貢獻率較小。在不同層次家庭中低收入戶更倚重于工資性收入。

圖1 2013~2019年工資性收入占比變動趨勢

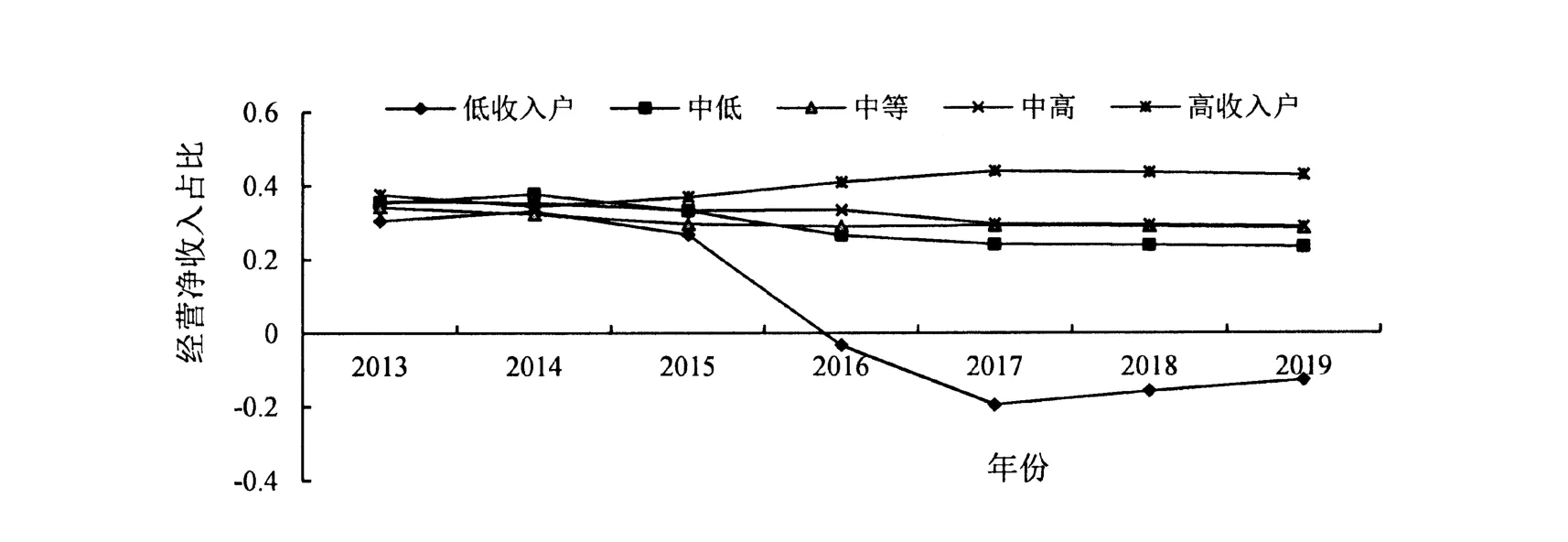

由圖2可見,經營凈收入對低收入戶的貢獻率很低,而對中低、中等和中高收入戶次之,對高收入戶的貢獻率高。高收入戶在經營凈收入中更具優勢。

圖2 2013~2019年經營凈收入占比變動趨勢

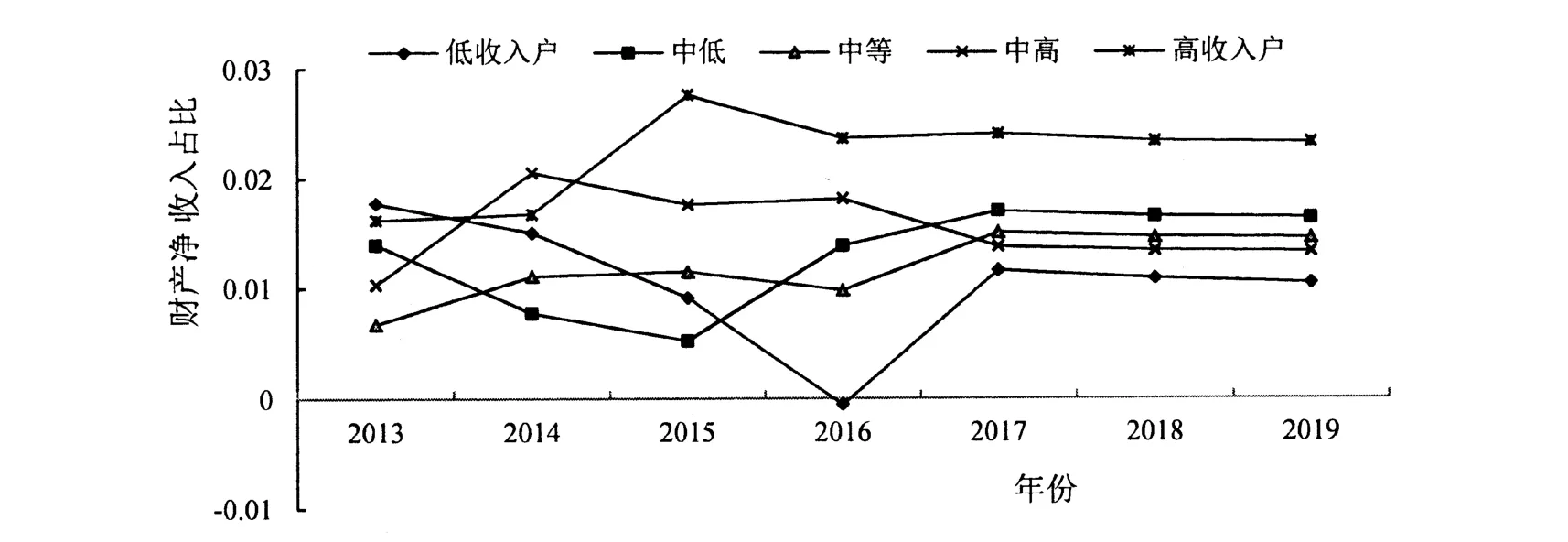

由圖3可見,財產凈收入對低收入戶的貢獻率很低,而對中低、中等和中高收入戶次之,對高收入戶的貢獻率高。高收入戶在財產凈收入中優勢突出。

圖3 2013~2019年財產凈收入占比變動趨勢

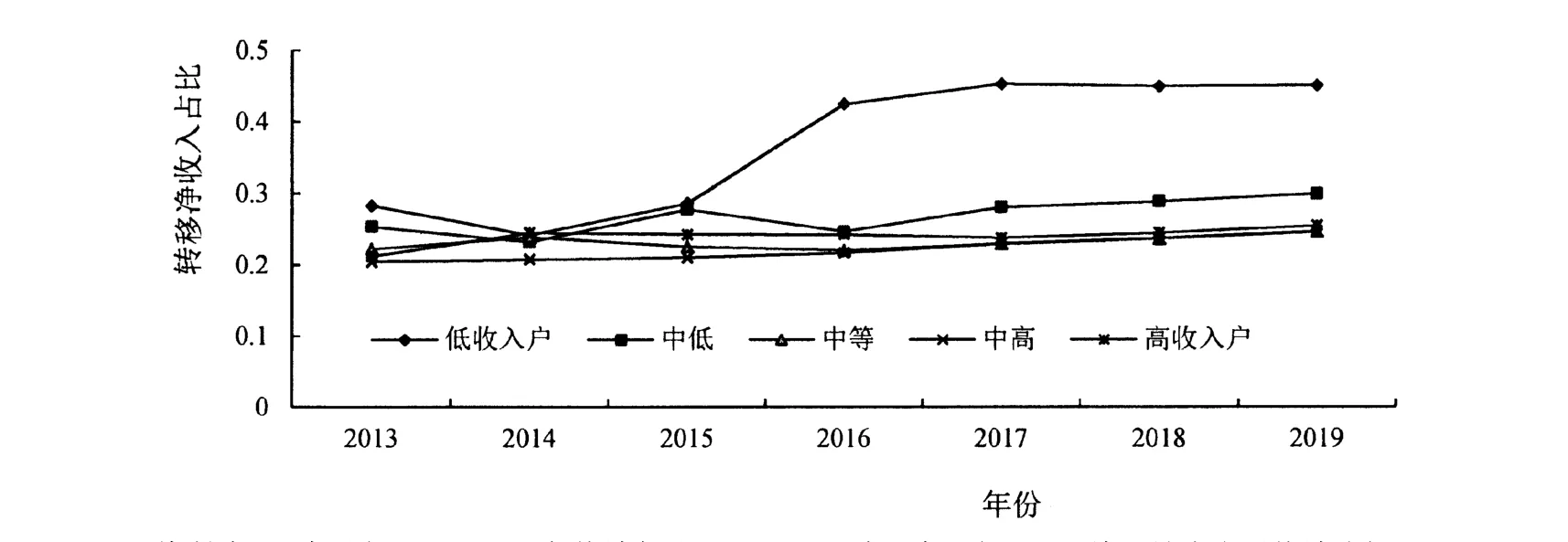

由圖4可見,轉移凈收入對低收入戶的貢獻率高,對中低的貢獻率次之,對中等、中高和高收入戶較小。

圖4 2013~2019年轉移凈收入占比變動趨勢

3.2 不同收入層次家庭人均可支配收入差異分析

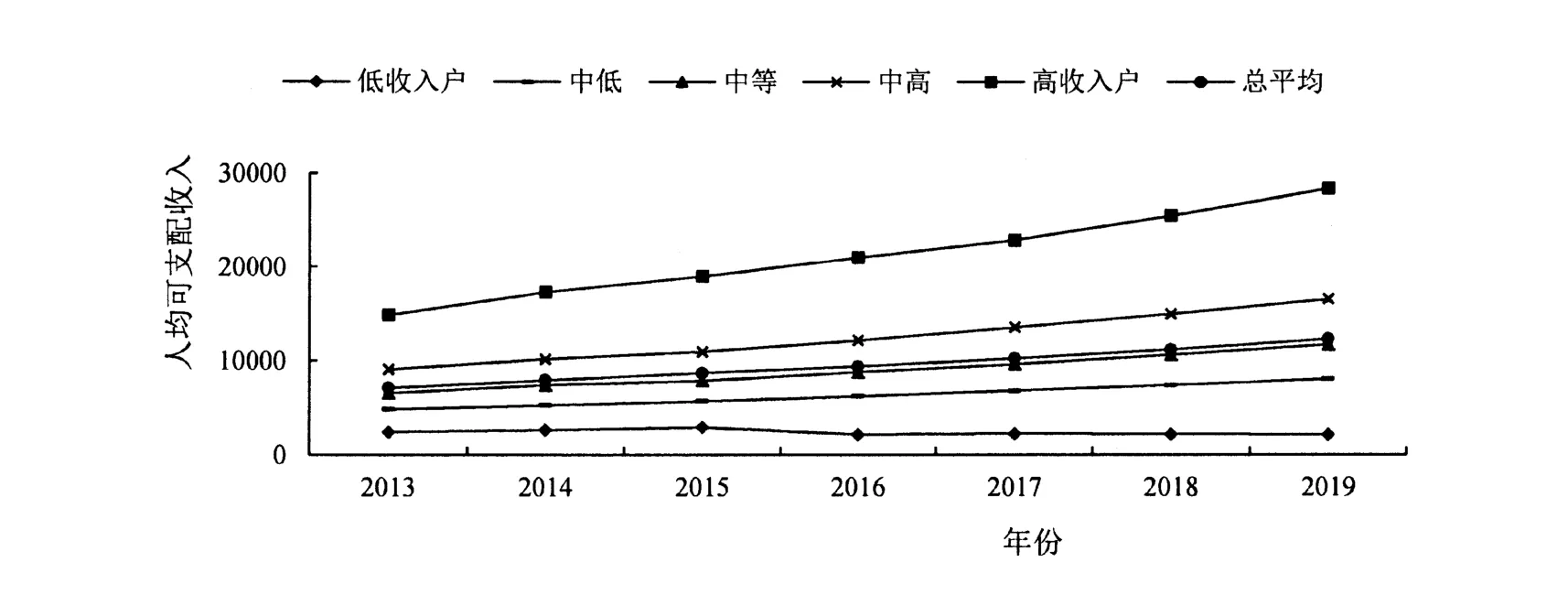

農村不同家庭人均可支配收入間的差異,體現農村不同層次家庭在收入上的相對貧困程度,對于識別相對貧困有一定的意義。因此,本研究對2013~2019年之間農村不同收入層次家庭人均可支配收入情況進行對比分析,如下圖5。

圖5 農村不同收入層次家庭人均可支配收入變動趨勢

從農村不同收入層次家庭人均可支配收入趨勢線變動來看,農村內部不同收入群體間人均可支配收入增幅差異較大。2013~2019年低收入戶的人均可支配收入總體呈下降趨勢。中低與中等的人均可支配收入整體呈遞增趨勢,逐年增幅較為顯著,而中高與高收入戶人均可支配收入逐年遞增顯著,尤其是高收入組從2013年的14 847.9元增長為2019年的28 419.3元,年均增速達到11.43%。總平均接近中等水平,可見低收入戶、中低和中等人均可支配收入水平遠低于中高和高收入戶水平,不同收入層次家庭間收入差異大。

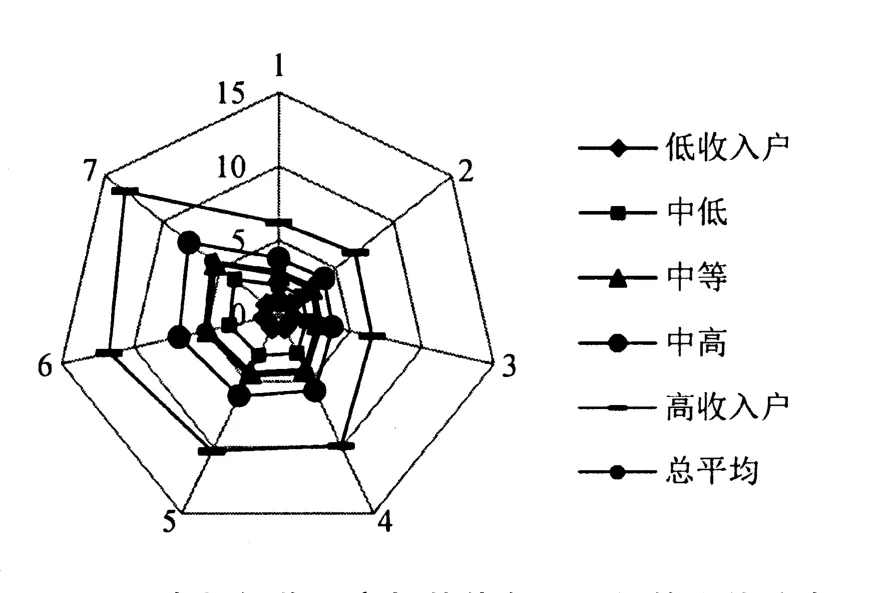

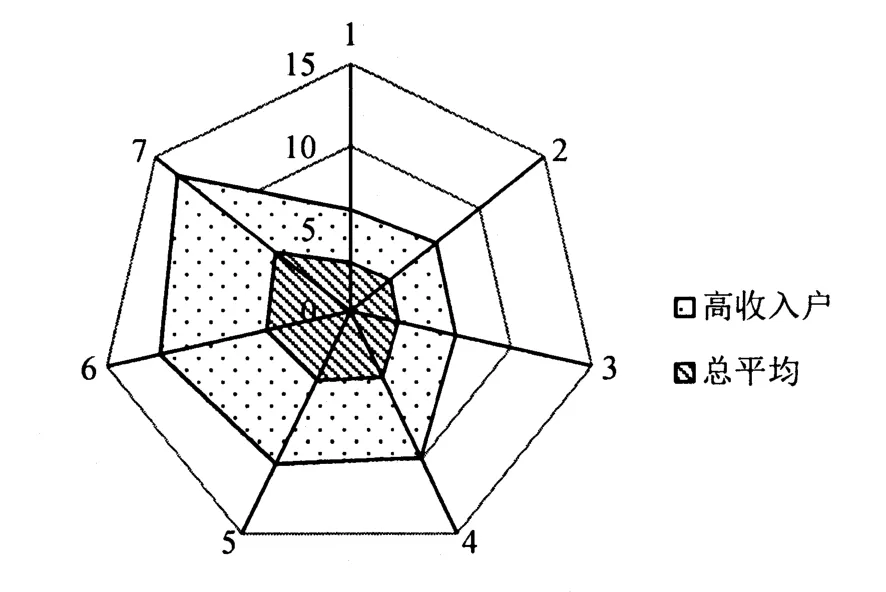

另外,計算不同年份內其他層次家庭與低收入戶人均可支配收入之間的比值,得出的變動趨勢線如圖6所示。可見低收入戶與其他層次家庭間的人均可支配收入比值逐年增大,形成了以總平均為界的低收入層和高收入層兩大群體。低收入層是處于總平均線以下60%的家庭,包括低收入、中低和中等收入家庭。高收入層是處于總平均線以上40%的家庭,包括中高和高收入家庭(如圖7所示)。

圖6 農村低收入戶與其他各組之間的比值分布

圖7 低收入層與高收入層分布

3.3 城鄉間不同收入層次家庭人均可支配收入差異分析

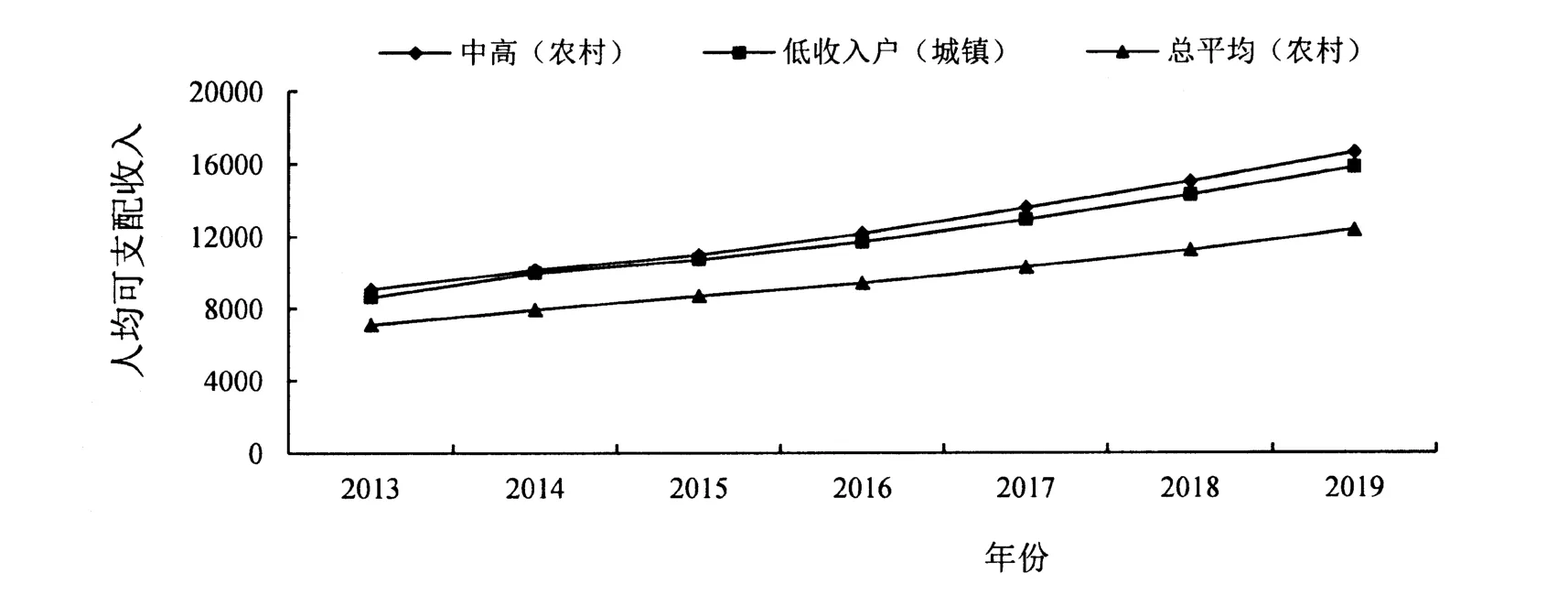

為了進一步識別農村相對貧困群體,對城鄉間不同群體間的收入差異進行比較也是必要的,這有助于農村相對貧困線的確定和相對貧困政策的制定。首先,對城鎮低收入戶、農村中高和農村總平均收入進行比較,其發展趨勢如圖8所示。

由圖8可知,2013~2019年城鎮低收入戶、農村中高和農村總平均都呈現遞增趨勢,但是從2016年起農村中高收入遞增趨勢顯著,且與城鎮低收入戶間收入差距逐漸增大,這說明農村中高群體收入已經邁入快速增長的發展階段,其發展已經超過城鎮低收入戶水平,但是農村總平均水平遠低于城鎮低收入戶和農村中高群體的收入,處于較低的水平上。

圖8 城鄉不同收入層次家庭人均可支配收入差異

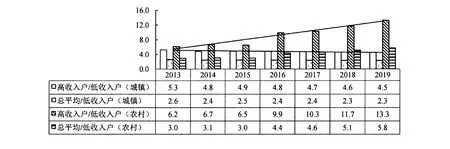

其次,對2013~2019年城鄉間低收入戶與高收入戶、低收入戶與總平均之間進行相對分析比較,其比值變動趨勢如圖9所示。

圖9 城鄉不同收入層次家庭人均可支配收入相對數比較

可見2013~2019年農村內部低收入戶與高收入戶之間、低收入戶與總平均的比值呈上升趨勢,農村內部收入差異在逐年擴大,貧富兩極分化加劇。低收入戶與總平均之間的差異也在逐年拉大,意味著低收入戶的收入水平在逐漸遠離平均收入水平,相對貧困問題突出。而城鎮內部低收入戶與高收入戶間、總平均與低收入戶間的人均可支配收入的比值呈下降趨勢,相對收入差距在逐漸縮小。但是,貧富差異也較為突出,只是差異程度比農村較小。

3.4 陜西省農村相對貧困問題

從以上陜西省農村相對貧困特征分析可知,目前陜西省農村存在的相對貧困問題有:

其一,從不同收入層次家庭人均可支配收入來源結構來看,工資性收入和經營凈收入是低收入家庭主要收入來源,國家精準扶貧的政策效應顯著,使得他們對勞務和支農政策的依賴程度較高。但經營凈收入和財產凈收入長期處于低迷狀態,自我發展能力難以有效提升。從高收入戶的收入來源來看,其主要優勢在經營凈收入上,但是其工資性收入和轉移凈收入在總收入中的占比也較高,財產凈收入雖然在收入來源結構中占比較小,但是與其他層次家庭相比優勢比較突出,可見高收入戶的收入優勢是收入來源結構呈現均衡化發展趨勢,更具抗風險能力。

其二,不同收入層次家庭間收入差異顯著,60%的家庭收入低于總平均收入線,處于低收入階層;40%的家庭收入高于總平均收入,處于高收入階層;且20%的家庭收入水平達到城鎮中低家庭的水平。因此,農村內部收入差異分化顯著,同時具有多層分化和兩極分化的特點。農村相對貧困問題復雜而多變,治理難度大。

其三,從農村內部不同收入層次家庭及城鄉間的收入比較可見,農村現有的相對貧困群體是處于農村總平均線以下60%的家庭,相對貧困程度高、涉及群體范圍廣、層次間差異大、扶貧政策制定難度大。

4 陜西省農村相對貧困治理對策建議

陜西省農村不同層次家庭間收入差異顯著,如果不進行適時的調整,將會加深貧富兩極分化和多層分化趨勢,使得貧困問題更加復雜多變,治理難度加大。因此,在相對貧困治理政策上,應更加專注于農村內部的發展不均衡問題,增大對低收入和中低收入群體扶持力度,縮小收入差距。

4.1 鞏固絕對貧困治理成果

2020年末雖然低收入家庭擺脫了絕對貧困,但是,因收入來源單一、收入水平低,又受疫情影響就業難度加大,低收入戶仍然面臨生存壓力。2021年首要的問題是鞏固扶貧成果,不斷提高和完善農村特困人員救助制度,提高低收入人群的扶持力度,從社會制度保障上穩定和鞏固部分自我發展能力差的群體。拓寬收入渠道,提升經營凈收入水平,使得低收入群體在產業發展中尋找出路。

4.2 將教育扶貧常態化

已有研究表明,貧困的深層次原因是受教育程度和貧困文化迭代。良好教育的缺失、思想觀念的匱乏是阻礙低收入群體脫貧因素的首要根源[12]。教育扶貧是提高貧困人口素質和能力的基本條件,因此相對扶貧政策的制定更應將關注如何阻斷貧困的代際傳遞作為消除貧困的重要任務,從人力資源的角度來看,以教育為切入點解決貧困問題是消除貧困“治本”措施。

4.3 穩就業

從陜西農村發展來看工資收入依然是農村居民的主要收入來源,穩就業是當前最急迫的問題。這要依據陜西省各地區的實際情況,因地制宜的安排就業。如就生態保護安排一批貧困人員就業,不僅可以解決部分貧困人口的就業問題,也可以為生態環境保護做出貢獻。扶持各地特色農業產業發展壯大,增加就業機會。給農村電商引入大學畢業生就業,不僅能引入新的發展動力,也能彌補農村人力資源短缺的問題。因此,農村就業問題的解決,需要各方的努力。需要廣開言路,收集各方面的意見,制定出適合地方發展的相關就業政策。

4.4 積極創造條件,將低收入群體納入市場的范圍

隨著經濟的發展,農村和農民都將被納入市場經濟的范圍。只有接近市場、加入市場才能有更多就業機會,才能有增加收入的機會,才能有發展的機會。如:近幾年的消費扶貧能將更多的低收入群體納入市場的范圍,極大的刺激貧困地區農民生產的積極性和主動性,提升了他們的自我發展能力,使得更多的貧困人口受益。消費扶貧政策的實施,將積極推動低收入群體不斷加入市場,不斷縮小農村內部收入差距,縮小城鄉收入差距。